Полная версия:

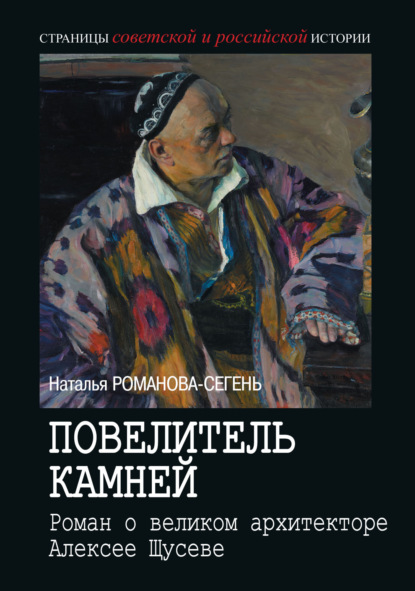

Повелитель камней. Роман о великом архитекторе Алексее Щусеве

– Лежит, как будто вот-вот встанет и скажет: «Вы что, товарищи? По какому вопросу?» Надежда Константиновна едва держится, не знаю, насколько ее хватит. А Сталин чуть не рыдал: «Прощай, прощай, Владимир Ильич! Прощай!» Схватил его голову, прижал к своей груди, целовал в лоб, в щеки. Душераздирающе.

– А в Сухуме кто? – спросил Щусев Бонч-Бруевича.

– Да Троцкий, кто же. Послали ему телеграмму, он ответил, что плохо себя чувствует, приехать не сможет. Сталин в бешенстве. Вы, Алексей Викторович, можете скоро очень понадобиться. Решим тут один вопрос, и тогда… Из Москвы не уезжайте, голубчик.

– Да куда ж я? – пожал плечами Щусев.

– Его завтра привезут. Решили здесь, в Колонном зале, установить для прощания. Отопление совсем отключат, чтоб сохранить тело.

На другой день Алексей Викторович Марию Викентьевну послушался, отправился из дома не щеголем, а полярником – валенки, шуба, лохматая шапка-ушанка, присланная младшим братом Павлом из Сибири, он там мосты строил. Мороз по-прежнему жег ледяным зноем, и тем сильнее оказалось удивление архитектора, когда он увидел огромные скопления народа вокруг Дома союзов и нескончаемую вереницу людей, стоящих в очереди, чтобы проститься со своим вождем. Вот уж где не могло оказаться просто любопытствующих зевак, не выдержали бы лютой стужи. Всюду на зданиях висели красные стяги, омраченные черным крепом, портреты Ленина в траурных рамках. Люди перетаптывались с ноги на ногу, изо ртов валил густой пар. Щусев ждал увидеть множество пьяных, но таковых оказалось мало. Да и те, вопреки русскому обычаю, старались не выпячиваться.

Подойдя к одному из многочисленных костров, остановился – и погреться, и послушать. Люди в шинелях и буденовках, фуфайках и таких же ушанках, как у него, говорили с похоронной сосредоточенностью, никто не шутил и уж тем более не злорадствовал.

– Говорят, вскрыли, а там живого места нет.

– Вот как истрепал себя Ильич.

– По три часа в сутки спал, еще бы.

– А я слыхал, это из-за той гадины, что на заводе Михельсона.

– Пули-то отравленные были.

– Яд замедленного действия.

– А где хоронить?

– Говорят, в Кремле башню возведут самую высокую.

– И там, на самом верху, чтобы отовсюду видать.

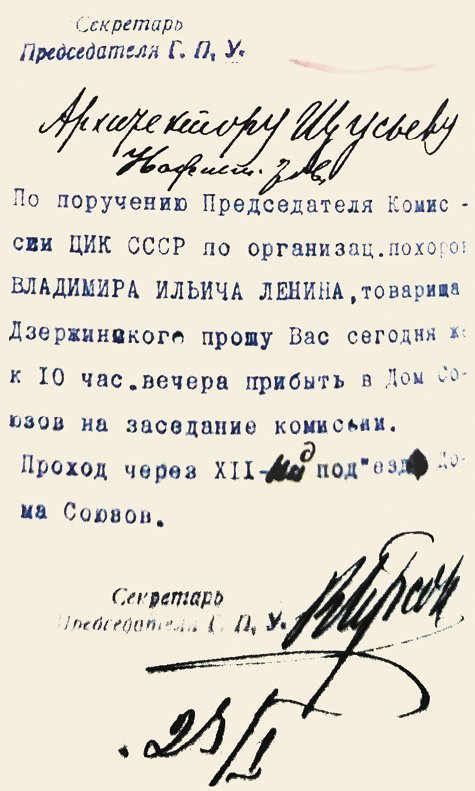

Вызов А. В. Щусеву из ГПУ

[Из открытых источников]

– Жена пусть теперь руководит.

– Сталин!

– А не Троцкий?

– Сам ты Троцкий!

– Вот беда какая, братцы!

– Задвигалось! Привезли! Привезли!

– Да уж его днем привезли. Это семь часов, доступ открыли.

Затесавшегося в разговоры у костра Алексея Викторовича приняли в свои, и какие-то красноармейцы, заранее занимавшие очередь, через час провели его вместе с собой в Колонный зал Дома союзов под вишневым знаменем с надписью: «Революция живет». Как обычный гражданин Советского Союза, он прошел мимо утопавшего в цветах гроба, увидел желтоватый шар головы, чуть вытянутую вперед левую руку и сжатую в кулак правую. Лицо выражало удивление: «Что это я? Жил, жил да и помер!» У гроба стояли кавказский красавец Сталин во френче и с обмотанным горлом (видать, простудился), изнуренный Дзержинский, заплаканный Калинин, толстощекий и самоуверенный Каменев, взъерошенный Зиновьев, ясноглазый подтянутый Рыков. В углу Крупская вытирала лицо огромным платком. Оркестр заунывно играл «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Какая-то женщина из вереницы упала в обморок, подбежал Фрунзе, помог поднять. Молодой рабочий остановился, и никак не могли его сдвинуть с места:

– Уйду, а он как раз и встанет!

Выйдя из Дома союзов, Алексей Викторович нахлобучил на голову свой треух и, поймав лихача, быстро домчался на санках до Гагаринского. Дома поужинал, стал пить чай, как вдруг у подъезда зазвенел колокольчик. Выглянули в окно – стоит черный «рено».

– Ну все, Маня, это за мной, – похолодев, произнес Щусев.

Нагрянувший посланец объявил:

– Товарищ Щусев, за вами послали.

– С вещами? – обреченно спросил академик.

– Про вещи ничего не сказано. Просят в Дом союзов. Вот. – И он протянул бумагу: «Секретарь Председателя Г.П.У. Архитектору Щусьеву. Уважаемый тов. По поручению Председателя Комиссии ЦИК СССР по организац. похорон ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА, товарища Дзержинского, прошу Вас сегодня же к 10 час. вечера прибыть в Дом Союзов на заседание комиссии. Проход через XII-ый под" езд Дома Союзов. 23/I». Подпись неразборчивая, что-то типа «Впрсон».

– Опять тебя Щусьевым обозвали, – проворчала Мария Викентьевна, имея в виду, что точно так же его обозначили в прошлогодней адресной книге «Вся Москва», а в нынешней и вовсе никак не упомянули.

Хотел одеться щегольски, но вспомнил, какая там холодрыга, и влез в валенки, шубу и ушанку.

– Вот, умница. Хороший мальчик. С Богом! – перекрестила его на прощанье Мария Викентьевна.

Ехал по ночной Москве и удивлялся толпам, кострам, знаменам, очередям, стоящим теперь от самого Христа Спасителя до гроба того, кто этого Христа отрицал. Конная милиция наводила порядок. Каких только надписей он не прочел на транспарантах и флагах! «Ленин умер, а Ильич жив!», «Восстань из гроба, родной!», «Дело Ленина с нами», «Невозможно поверить!», «Ленин отдал жизнь за счастье пролетариата», «За смерть Ленина отомстим самым жестоким террором!» и просто: «Клянемся!» – кому и в чем?

Но главное, он теперь понимал: не партийная кучка, не сотни и не тысячи содрогнулись в эти дни от горя, а миллионы. Тех, кто верил, что страдания окупятся, что умерший знал, как вести народ к счастью. Тех, кто готов обморозить ноги, но хотя бы одним глазком увидеть мертвого кумира. И то была колоссальная часть России, страдавшая до Ленина, при Ленине и обреченная на новые страдания после его кончины.

В Доме союзов Алексея Викторовича отвели в артистическую комнату. Там сидели все те же Сталин, Каменев, Дзержинский, Калинин, Зиновьев, а еще Молотов, Бонч-Бруевич и Луначарский.

– Здравствуйте, товарищи!

– Здравствуйте, товарищ Щусев, – за всех ответил Сталин. – Заходите, присаживайтесь. Чаю Алексею Викторовичу.

– Как ваше самочувствие? – поинтересовался Молотов.

– Не жалуюсь, спасибо, – коротко кивнул Щусев.

– Только что мы приняли очень важное решение, – продолжил Сталин. – Взвесили все про и контра. Тело Владимира Ильича будет забальзамировано и оставлено на всеобщее обозрение.

– Сможете приступить прямо сегодня? – спросил Каменев.

– Имеется в виду начало работ, – пояснил Дзержинский. – Нужно в кратчайшие сроки построить усыпальницу. Нечто наподобие гробницы в Галикарнасе.

– Мавзолей? – спросил Щусев, принимая стакан чаю.

– Вот именно, мавзолей! – остался доволен названием Сталин. – Не зря мы вас вызвали, вот и наименование усыпальницы найдено. Мавзолей Ленина. Тут предлагали в виде пирамиды. Но не станут ли тогда называть Ленина фараоном?

– Станут, – топнул Калинин. – Врагам только дай зацепку. Я так и вижу: «Красный Хеопс».

– Замысел таков, – продолжал Молотов. – Чтобы люди могли входить, проходить мимо саркофага, видеть лежащего в нем вождя и через другой проход выходить на Красную площадь.

– Это понятно, – кивнул Щусев.

– Насчет надписи тоже надо подумать, – сказал Дзержинский.

– Предлагаю просто, коротко и ясно: «Ленин», – тотчас откликнулся Алексей Викторович. – Другого Ленина у нас не было, нет и не будет.

– Хорошее предложение. Кто за, товарищи? – вынес на голосование Сталин. Все, кроме Каменева, подняли руки.

– Я против надписи, – пояснил Каменев. – И без того все будут знать, кто там лежит. – Насколько мне известно, на мавзолее Августа не было надписей. И на мавзолее Адриана тоже.

– Товарищ Щусев, – обратился к архитектору Сталин. – Вы много изучали разных усыпальниц. Там были над входом начертаны имена?

– На дверях мавзолея Тамерлана, – ответил Щусев. – Но не имя, а изречение: «Воистину сей мир и богатство даны государю в долг».

– Мудро! – похвалил Зиновьев.

– Мудро, – согласился Сталин. – Но такую надпись на мавзолее Ленина мы писать не будем. А будем, как предлагает наш уважаемый академик. Просто: «Ленин».

– А где именно нужно построить мавзолей? – спросил зодчий.

– На Красной площади, – ответил Дзержинский.

– Напротив Сенатской башни, – уточнил Бонч-Бруевич.

– Ровно посередине, – добавил Сталин.

– Перед могилой Свердлова?

– Совершенно верно. – И Сталин лукаво прищурился. – Там, где папуас.

– Ну Иосиф Виссарионович! – с укоризной произнес Луначарский.

– Шучу, – пыхнул трубкой Сталин.

– А какую форму вы думаете придать? – спросил Молотов. – Все склоняются к пирамиде.

– Пирамида возможна, – ответил Алексей Викторович. – Но только не такая, как у Хеопса, а ступенчатая, как у Джосера. Снизу широкая, затем несколько ступеней ввысь. Как бы восхождение к вершинам.

– Мексиканские такие же, – вставил Бонч-Бруевич.

– И на одном уступе можно будет устроить трибуну, – заметил Дзержинский.

– Но не сейчас, – возразил Щусев. – Я так понимаю, речь идет о временном мавзолее?

– Разумеется, – кивнул Молотов.

– По весне, с наступлением тепла, его заменят на более основательный вариант, – сказал Сталин.

– Возможно, уже не вы, – усмехнулся Каменев.

– А возможно, и вы, – возразил Сталин. – Можете прямо сейчас туда поехать?

– Могу.

– Вас отвезут.

И он снова ехал мимо ночного потока людей, пришедших поклониться умершему кумиру, мимо костров и конных милиционеров, знамен и транспарантов. Обычно дорога от Дома союзов до Сенатской башни Кремля заняла бы две минуты, сейчас, боясь потревожить толпу, медленно ехали минут десять. Прибыли на место. Перешагнув трамвайные пути, пересекавшие Красную площадь вдоль стен Кремля и вдоль Верхних торговых рядов, с прошлого года получивших название ГУМ – Государственный универсальный магазин Наркомторга, Алексей Викторович медленно приблизился к обозначенной точке.

В стародавние времена вдоль стен Кремля, выходящих на Красную площадь, было неухоженное место, куда с торгов сбрасывали всякие нечистоты. Здесь, напротив Сенатской башни, тогда еще не имевшей наименования, в деревянном срубе государь Иван Третий Великий сжег троих еретиков, случай единственный в русской истории. Сам Иван стоял на верху башни, наблюдая за казнью.

При сыне Ивана, государе Василии Третьем, итальянец Алевиз Фрязин возвел глубокий ров, выложенный камнем. Он соединял Москву-реку и Неглинную и служил в качестве фортификационного сооружения.

На берегу рва сын Василия Третьего Иван Грозный несколько раз творил казни и всегда сооружал либо небольшую церковь, либо часовню для постоянного поминовения казненных. Всего таких храмов и часовен насчитывалось пятнадцать. Здесь же царь устроил зверинец для льва и львицы, подаренных ему английской королевой Марией Тюдор, а также для слона, привезенного из Ирана в дар от шаха Тахмаспа.

Борис Годунов осушил ров, устранив соединение Москвы-реки с Неглинной, и при царе Алексее Михайловиче здесь жил другой слон, подаренный персидским шахом Аббасом.

В Смутное время церкви Ивана Грозного разобрали, оставив лишь одну, своим наименованием напоминавшую об Алевизовом рве – храм Василия Блаженного называется собором Покрова Божьей Матери, что на рву. Опустевший ров долгое время заполнялся мусором, а после войны с Наполеоном, когда архитектор Бове благоустраивал Красную площадь, ров полностью засыпали, на его месте разбили бульвар, обсаженный многочисленными деревьями.

В конце XIX века вдоль бульвара пустили конку, потом – трамвай, а деревья постепенно исчезли.

Осенью 1917 года после кровавых московских событий здесь хоронили большевиков, погибших при штурме Кремля. Одну братскую могилу вырыли от Никольской башни до Сенатской, затем небольшой промежуток, и вторую могильную траншею провели от Сенатской до Спасской. Погребли здесь две с половиной сотни трупов.

Так вдоль кремлевской стены появился некрополь, в середине которого похоронили главного виновника расстрела царской семьи, председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета Якова Михайловича Свердлова. А рядом воздвигли деревянные трибуны для того, чтобы руководители страны могли с них приветствовать парады. Да еще эстонский скульптор Фридрих-Вольдемар Лехт поставил тут восторженного цементного истукана с шапкой, вознесенной вверх. Выкрашенный белой краской рабочий символизировал радость мирового пролетариата, освобождающегося от оков.

И теперь следовало вымерить расстояние между свердловской могилой и трамвайными путями, чтобы здесь поместить первый временный мавзолей Ленина.

– Трибуны придется снести, – бормотал Щусев. – А что с этим делать? – воззрился он на скульптуру Лехта. – Ладно, пусть стоит покамест. Не мешает.

Автомобиль оставался в его распоряжении, он съездил в свою мастерскую за необходимыми инструментами, успокоил Марию Викентьевну, все ей вкратце обсказал и вернулся на Красную площадь, где для него отвели одно из отапливаемых помещений ГУМа. Здесь Алексей Викторович и принялся за чертежи, время от времени выходя на мороз, чтобы лишний раз отмерить что-то на предполагаемом месте мавзолея. Появились курьеры, которых он мог с поручениями отправлять в разные концы Москвы. Ближе к утру отослал членам комиссии готовые эскизы. С наступлением утра 24 января бригада рабочих приступила к разборке трибун.

Самое сложное – внутренняя, подземная часть сооружения. Он очертил пространство, вбил колышки-ориентиры, рабочие очистили площадку от булыжников, развели множество костров, призванных разогреть грунт. Но земля, скованная многодневными сильнейшими морозами, все равно не поддавалась.

– Придется звать команду подрывников, – распоряжался Алексей Викторович.

И тут же подумалось: «Только бы они своими взрывами не повредили эту парочку – истукана с папуасом».

Щусев воззрился на сияющий в лучах рассвета барельеф и с усмешкой припомнил его открытие.

Отмечали самую первую годовщину Октябрьской революции и решили украсить Сенатскую башню, расположенную ровно посредине братских могил. Объявили конкурс, и победил проект скульптора Коненкова. Все как-то доверились жюри, сплошь состоящему из членов секции изобразительных искусств отдела народного просвещения Московского совета рабочих и крестьянских депутатов.

В назначенный день под Сенатской башней собрался огромный митинг под руководством тогда еще живых Ленина и Свердлова. Развевались знамена, играли военные оркестры. Вокруг Сенатской башни нарисовали лучи солнца, а на стене самой башни трепетала холстина, закрывающая творение Коненкова.

Щусев стоял в некотором отдалении, где почему-то вблизи оказался Сталин. Свердлов сиял черной кожей, весь облаченный в костюм из тех, коих царь Николай во множестве произвел к восемнадцатому году для обмундирования авиаторов, но они достались чекистам, а также пользовались популярностью у Троцкого, Свердлова, Розалии Землячки и других. Сапоги, брюки, френч и фуражка – и все из черной сияющей кожи. Ленин бы никогда в жизни так не вырядился.

Владимир Ильич стоял рядом со Свердловым в темном суконном пальто с красным бантом и в пыжиковом пирожке. Когда все речи отгремели и под музыку сдернули холстину, у всех поначалу отнялась речь, духовые инструменты заглохли, Ленин от души расхохотался, а стоящий неподалеку от Щусева Сталин не удержался от возгласа:

– Папуас!

Обрамленный гирляндой зелени цементный раскрашенный барельеф являл советскому народу некое существо в белоснежной юбке с красным знаменем в правой руке и пальмовой ветвью в другой. Определить пол существа не представлялось возможным, поскольку обнаженную грудь закрывала пальмовая ветвь, а прическа на голове могла принадлежать как женщине, так и мужчине из какой-либо экзотической страны. Стояло существо на знаменах, одно из которых сообщало: «Павшим в борьбе за мир и братство народов». За левым плечом вставало солнце с надписью: «Октябрьская 1917 революция». И лишь приглядевшись, можно было понять, что белое облако за спиной у папуаса не просто фон, а огромные крылья.

– А что за одеяло у него за спиной? – спросил кто-то позади Щусева.

– Вот еще, одеяло! – вскинулся оказавшийся тут же Коненков, еще не отрастивший толстовскую бородищу, а пока имевший тонкие усики и бородку-эспаньолочку. А стоявшая с ним, тесно прижавшись, дамочка возмутилась:

– Это крылья! Понимать надо! Это же крылатый гений свободы.

– А такое впечатление, будто оно только что встало с распахнутой постели, – добил Сталин и засмеялся.

И всех нисколько не огорчило столь неожиданное решение художником мемориальной доски, а, напротив, развеселило, даже какая-то легкомысленная девушка воскликнула:

– Хочется танцевать!

И вот теперь, прежде чем подрывники начнут взрывать грунт, следовало еще закрыть скульптуру и барельеф, дабы не повредить их осколками. Ведь как-никак, а это арт-объекты ленинского плана монументальной пропаганды, причем папуас открыт в один день с «двумя немцами в ванне», как прозвали московские остряки памятник Марксу и Энгельсу на площади Революции, бывшей Воскресенской. Не приведи Бог, пострадают, да в такие дни всеобщей скорби по Ленину. Сразу пришьют диверсию, не сносить головы.

Вскоре работники отдела сооружений Московского управления коммунального хозяйства начали завозить доски и брусья. Для рабочих разбили несколько военных палаток с печками внутри. Работа закипела. Памятники закрыли толстыми деревянными щитами.

Стоявшие прямо напротив на другой стороне Красной площади Кузьма Минич Минин и Дмитрий Михайлович Пожарский с удивлением взирали на происходящее.

– Что это они там опять затеяли? – спрашивал воевода.

– Опять какого-нибудь болвана решили поставить там, – десницей указывал посадский староста.

Когда арт-объекты оказались надежно защищены, гревшаяся в палатках команда подрывников приступила к делу.

Еще не забыл батюшка-Кремль, как бомбили его в ноябре 1917 года, как грохотало все вокруг, и, едва прозвучали первые взрывы, незримо вздрогнул от ужаса: опять! Но успокойся, главная твердыня московская, не по твою душу пришли нынче взрыватели.

Грунт и взрывчатке плохо поддавался, особенно поначалу, сходил тонкими слоями, и вновь гремели взрывы, а москвичи бежали поглазеть, что там такое грохочет. Недоумевали, покуда не прошелестели первые внятные слухи:

– Ленина там закопают.

– В самую глубину?

– Да не закопают, – пройдя вдоль толпы ротозеев, бросил им Щусев. – А мавзолей воздвигнут, его в стеклянном гробу там положат.

– Мозолей?

– Да не мозолей, а мавзолей, сиречь усыпальницу.

– Алексей Викторович! Алексей Викторович! – звали его по делу и без дела. На сей раз по делу. Под очередным слоем грунта обнаружились останки неких древних построек. Не исключено, что деревянного храма на месте сожжения еретиков при Иване Третьем. Жаль, но останавливать работы и бережно вытаскивать эти ценные археологические находки времени не предусматривалось, и Щусев махнул рукой:

– Взрывайте дальше, а то не успеем.

И терзаемая взрывами земля стала выбрасывать из своих недр куски дерева, черепки, обломки какой-то металлической утвари. Все это сваливалось в одну кучу и сразу увозилось на тачках подальше. Алексей Викторович то ходил вокруг стройки, то возвращался в отведенную ему комнату и там для согрева пил чай, а то и один кипяток. Выходя из ГУМа, поглядывал на Минина и Пожарского. Когда-то их здесь установили напротив Кремля, и Минин показывал Пожарскому цель – Кремль, захваченный поляками, коих следует изгнать. Отныне Минин будет показывать не только на Кремль, но и на мавзолей. И люди станут искать разные смыслы: вон там лежит наш Ленин, освободивший Русь не от поляков, а от эксплуататоров трудового народа. Или: вон там лежит новый поработитель России, убрать его!

А что сам Алексей Викторович? Он, построивший столько храмов, теперь возводил храм тому, по приказу которого разорялись православные храмы, который воспользовался голодом для массового изъятия ценностей из церквей и монастырей, при котором арестовывали и расстреливали священнослужителей.

Он, Щусев, строил Марфо-Мариинскую обитель для великой княгини Елизаветы Федоровны, а Ленин приказал уничтожить в Кремле памятник ее мужу, великому князю Сергею Александровичу, и лично участвовал в разрушении. Этот человек, лежащий теперь в гробу в Доме союзов, перевернул всю Россию – ту, которой Алексей Викторович служил верой и правдой и любил ее. Тихую, неторопливую, покорную.

Но сейчас она стала громкой, подвижной, непокорной, и что теперь? Не любить ее? Стареющая Родина-мать вдруг превратилась в задорную и вздорную девчонку, нелепую и дурковатую. Глупую в своем стремлении разрушать все старое и древнее, но при этом мудрую в своей животной молодости. И сколько ни ворчи на нее, у молодежи впереди будущее, тогда как у стариков позади прошлое, а впереди смерть.

И он, умудренный жизнью академик, отметивший в прошлом году свое пятидесятилетие, теперь, руководя строительством усыпальницы палача прежней России, одновременно и жалел ту прежнюю Россию, и с незлобной усмешкой взирал на юношескую прыть России обновленной.

Его глубоко поразил размах народного горя. Он не мог себе представить, какое количество людей, живущих в СССР, приедет в Москву на последний поклон, заполонит московские улицы, не покорится лютому морозу, чтобы только выстоять длинную очередь и пройти свои несколько секунд мимо гроба.

Теперь он воочию увидел, что Ленин был не просто лидером партии, а вождем огромного народа, пошедшего за этой партией и доверившегося ей.

– Ну, и шкурный интерес, – усмехнулся Щусев, размышляя обо всем этом и давая размышлениям перпендикулярную перипетию. Конечно! Ему бы сказали: «Мы вам поручаем…», а он бы: «Ни за что на свете! Хоть убейте!» Ну и убили бы. А Казанский вокзал не достроен, а Новую Москву окончательно возьмутся возводить всякие головотяпы, а сколько других великих проектов, а жену и детей вышвырнут из насиженного гнезда в Гагаринском переулке, а то и вместе с ним к стенке поставят! За какие идеалы он должен перечеркнуть все это? За то, чтобы не участвовать в похоронах великого, как ни крути, человека? Вот если бы ему велели: «Поезжай в Италию, найди и убей Жолтовского», тогда да – ни за что на свете! А тут… Нет за ним никакой вины, и точка.

Взрывные работы завершились только к концу дня.

– Спасибо, братцы, – попрощался Алексей Викторович с подрывниками.

Теперь предстояло установить каркас внутренних помещений, укрепить его, сделать потолок, возвести стены и основательные потолки. Все уже было им рассчитано до миллиметра. Все эскизы и схемы комиссия по организации похорон полностью одобрила.

С собственными эскизами убранства интерьера приехал Нивинский.

– О, Игнаша, вас тоже подключили! – обрадовался Щусев, что не один участвует в строительстве ленинской усыпальницы. – Для начала вас чаем напою с булочками.

Нивинский был помоложе. Он блестяще окончил Строгановское училище. Оформлял московский Музей изящных искусств, декорировал Бородинские торжества. Вместе с архитектором Дубовским создавал по Москве дома нового типа – дом под рюмкой на Остоженке, дом с рыцарем на Арбате, дом братьев Стуловых в Знаменском переулке. В его собственном доме, им же самим построенном на Второй Мещанской, постоянно собирались художники, поэты, артисты, певцы, музыканты, архитекторы.

Щусев любил Игнатия Игнатьевича за такую же, как у него, неуемную страсть к работе. Каких только проектов не осуществил Нивинский до и после революции! Он и живописец, и архитектор, и гравер, и оформитель интерьеров, и автор многих театральных декораций, включая декорации к знаменитой вахтанговской «Принцессе Турандот», коим стали подражать все, кому не лень. Они сделались символом целой театральной эпохи.

Одобренный комиссией проект внутреннего убранства крипты, в которой будет стоять саркофаг, удовлетворил и Щусева. Черные и красные полосы материи в виде пилястров обрамляют помещение, лентами уходят в потолок и сходятся вместе, скрепляемые серпом и молотом.

– Служили мы, брат Игнатий, кресту, теперь служим серпу и молоту, – усмехнулся Алексей Викторович.

– Что поделать, многоуважаемый академик, – пожал плечами Нивинский. – Ничего дурного в данных символах не вижу. Мы питаемся плодами серпа и живем предметами, производимыми молотом.

– Таким образом, возвышенная небесная идея спустилась на землю и вспомнила, что тут, на земле, мы вынуждены вкушать пищу и жить предметами, – сказал Щусев.

– Но ведь Бог и создал нас не умеющими обходиться без ястия и пития, без домов, кроватей, столов, стульев и так далее.

– Создал таковыми, дабы мы жаждали из человеческой сути устремляться к ангельскому.

– Вы-то, Алексей Викторович, кажется, не стремились постепенно избавляться от всего человеческого и уходить к ангельскому.