Полная версия:

Аутоиммунная пузырчатка. От истоков развития до наших дней

Предположение связи синдрома Сенира – Ашера со злокачественными опухолями высказывал еще Tzanck A. в 1947 г. при описании методики цитологического исследования. Однако клинически обосновали его предположение Н. С. Потекаев и соавт. (1964) в статье «Злокачественные новообразования и везикуло-буллезные дерматозы», и не только в отношении синдрома Сенира – Ашера, но и других форм пузырчатки. Аnhalt G. J. и соавт. (1990) на основании клинико-патоморфологических и гистохимических исследований выделили паранеопластическую пузырчатку как особую форму пузырчатки.

В 1975 г. Jablonska S. и соавт. представили описание герпетиформной пузырчатки. В 80—90-е гг. прошлого столетия в группу аутоиммунной пузырчатки были включены IgA-зависимая пузырчатка и нейтрофильный IgA-зависимый дерматоз [Robinson N. D. et al., 1999]. Лекарственно-индуцированная пузырчатка была выделена в самостоятельную группу, так как было установлено, что провоцирующими факторами данной формы пузырчатки могут являться D-пеницилламин, а также каптоприл, фуросемид, фенацетин, пенициллин, тиопронин и препараты сульфонового ряда, например дапсон [Махнева Н. В. с соавт., 2004; Maruani A. et al., 2008].

До середины XX в. все случаи истинной пузырчатки заканчивались летальным исходом. Так, Брауде Р. С. и Лейбман В. И. (1953) на основании изучения материала больницы им. Т. В. Короленко за 20 лет пришли к выводу, что больные пузырчаткой погибали в сроки от 1,5 месяцев до 2 лет. Новая эра в лечении пузырчатки началась 9.05.1950, когда Newman B. A. и Feldman F. сделали сообщение на заседании Лос-Анджелесского дерматологического общества об успешном лечении больного вегетирующей пузырчаткой кортизоном. В июне того же года Thorn G. W. и соавт. использовали в терапии больного вульгарной пузырчаткой адренокортикотропный гормон (кортикотропин) и кортизон. В отечественной литературе первые сообщения об успешном применении адренокортикотропного гормона и кортизона принадлежали Гринчару Ф. Н. и Егоровой Л. Е. (1955); Колоколовой Н. Н. и Шараповой Г. Я. (1955). Однако широкого распространения лечение больных адренокортикотропным гормоном не получило. В 1950—60-х гг. появилось немало сообщений о высокой терапевтической активности преднизолона и преднизона по сравнению с кортизоном и адренокортикотропным гормоном [Demartini F. et al., 1955; Miller J. L., 1956; Philipp A., 1956; Rein C. R., Bodian E. L., 1956; Robinson H. M., 1955]. Первыми в отечественной медицине успешные результаты лечения истинной пузырчатки преднизолоном опубликовали Пер М. И. и Машкиллейсон А. Л. (1958) (рис. 1.7). Однако вопросы о максимальной терапевтической дозе преднизолона, снижении средних и малых доз до поддерживающей дозы системных глюкокортикостероидов остаются до сих пор дискутабельными.

Итак, на протяжении всего периода существования человека пузырчатка остается одним из загадочных заболеваний, к которому до сегодняшнего дня не ослабевает интерес ученых, исследователей и клиницистов всех стран мира.

Иллюстративный материал

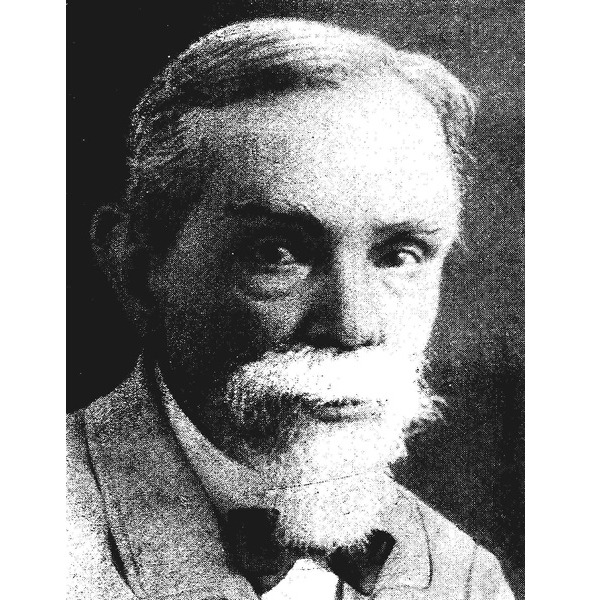

Рисунок 1.1. Никольский П. В. (1858—1940), заведующий кафедрой дерматовенерологии медицинского факультета университета в г. Ростов-на-Дону, д. м. н., профессор.

Рисунок 1.1

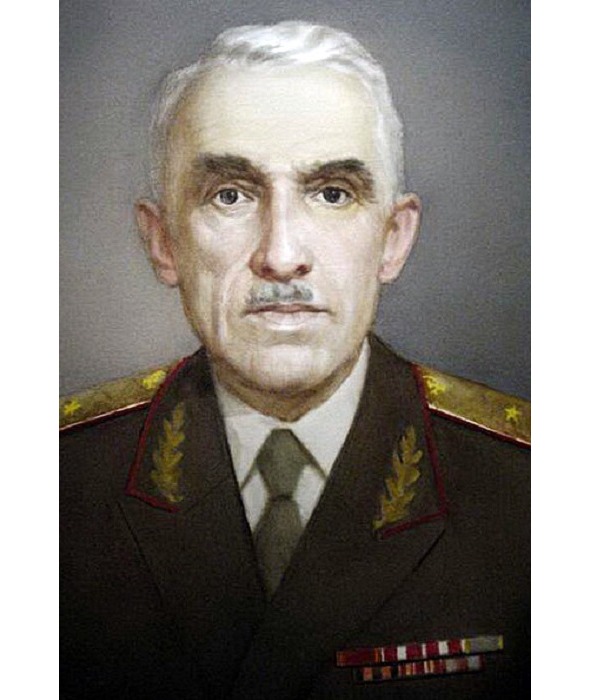

Рисунок 1.2. Павлов С. Т. (1897—1971), начальник кафедры кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии (1940—1968), член-корреспондент АМН СССР (1950), генерал-майор медицинской службы, д. м. н., профессор.

Рисунок 1.2

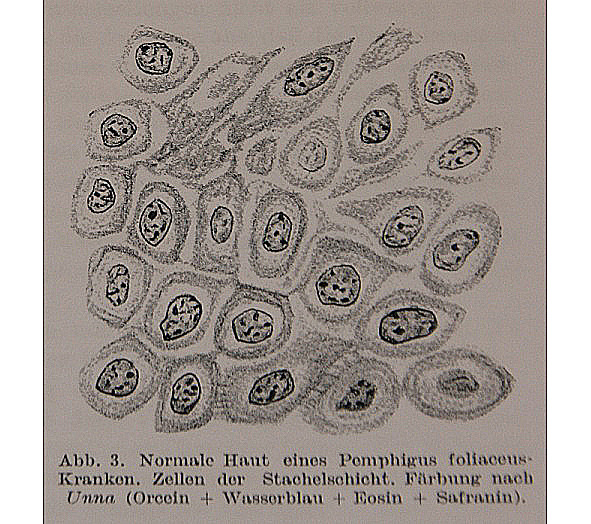

Рисунок 1.3. Статья Павлова С. Т. в журнале «Archiv f. Dermatologie u. Syphilis»: первая страница статьи (а) и рисунок, объясняющий явление акантолиза (b).

Рисунок 1.3, a

Рисунок 1.3, b

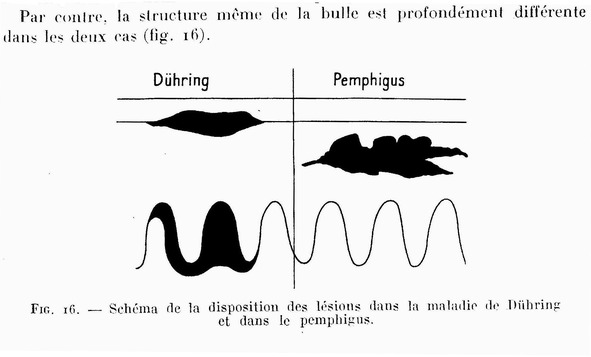

Рисунок 1.4. Рисунок Tzanck A. Схематическое изображение уровней образования пузырей при пузырчатке и герпетиформном дерматите Дюринга.

Рисунок 1.4

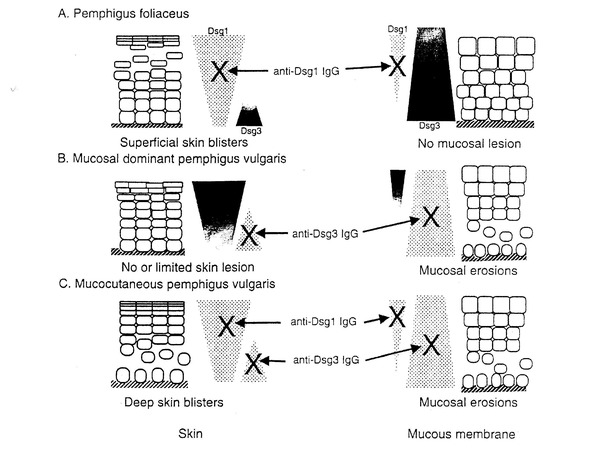

Рисунок 1.5. Рисунок Amagai M. (2002), объясняющий десмоглеин-компенсаторную теорию образования пузырей при пузырчатке.

Рисунок 1.5

Рисунок 1.6. Шеклаков Н. Д. (1918—1990), заведующий отделом микологии Центрального кожно-венерологического института, д. м. н., профессор.

Рисунок 1.6

Рисунок 1.7. Машкиллейсон А. Л. (1928—1997), заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Московского медицинского стоматологического института, член-корреспондент Российской академии естественных наук, д. м. н., профессор.

Рисунок 1.7

Библиография

Акопян А. Т. Материалы по изучению этиологии пузырчатки // Труды V Всесоюзного съезда дерматовенерологов. – Л.: Медгиз, 1961. – С. 111—114.

Белецкая Л. В., Гнездицкая Э. В. Реакция сывороток больных вульгарной пузырчаткой с антигенами склеивающей субстанции эпителия телец Гассаля тимуса человека и животных // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1974. – №6. – С. 87—90.

Брауде Р. С., Лейбман В. И. Материалы к изучению пузырчатки // Актуальные вопросы дерматовенерологии. – М., 1953. – С. 91—96.

Бутов Ю. С., Скрипкин Ю. К., Кошевенко Ю. Н., Стефани Д. В. Материалы по изучению сывороточных и тканевых иммуноглобулинов при некоторых дерматозах // Вестник дерматологии и венерологии. – 1974. – №10. – C. 8—15.

Глухенький Б. Т., Грандо С. А., Коляденко В. Г., Степаненко В. И., Глухенькая А. Б. История и клиническое значение симптома Никольского в диагностике пузырных дерматозов // Украiн. журн. дерматол., венерол., косметол. – 2003. – №4. – С. 6—12.

Гринчар Ф. Н., Егорова Л. Е. Пемфигус полости рта, леченный кортизоном // Вестник дерматологии и венерологии. – 1955. – №2. – С. 42—44.

Ежов Н. Я. Клинические и иммуноморфологические исследования больных пузырчаткой в процессе лечения кортикостероидными гормонами и метотрексатом: автореферат дис. … канд. мед. наук. – М., 1974.

Картамышев А. И. Пузырчатые дерматозы. – М., 1963. – С. 3—39.

Картамышев А. И. Пузырчатые дерматозы. – М., 1966. – С. 3—80.

Колоколова Н. Н., Шарапова Г. Я. Лечение больных пузырчаткой кортизоном и адренокортикотропным гормоном // Вестник дерматологии и венерологии. – 1955. – №2. – С. 44—48.

Краскина Н. А., Строд А. К. Диагностическое значение цитологической картины в очагах поражения при пузырчатке // Вестник дерматологии и венерологии. – 1955. – №5. – С. 10—14.

Мансуров Н. П. Накожные болезни. – М., 1863. – 961 с.

Махнева Н. В., Молочков В. А., Белецкая Л. В. Медикаментозная пузырчатка // Российский журнал кожных и венерических болезней. – 2004. – №3. – С. 14—18.

Махнева Н. В., Белецкая Л. В. Иммунофлюоресценция в клинике аутоиммунных буллезных дерматозов: пособие для врачей. – М.: Академия Естествознания, 2010. – 44 с.

Махнева Н. В., Белецкая Л. В. Иммунопатологические аспекты аутоиммунных буллезных дерматозов. – Palmarium Academic Publishing, 2012. – 416 с.

Машкиллейсон А. Л. К истории и номенклатуре пемфигуса // Сборник научных работ по лепрологии и дерматологии. – Ростов н/Д., 1959. – №12. – С. 133—137.

Никольский П. В. Случай pemphigus foliaceus Cazenavi // Труды V съезда русских врачей в память Н. И. Пирогова. – СПб., 1894. – Т. II. – С. 217.

Никольский П. В. Болезни кожи: руководство для врачей и студентов. – М.: Госиздат, 1928. – С. 154—166.

Павлов С. Т. К вопросу о начальных изменениях кожи при пузырчатке // Научные работы ленинградских дерматовенерологов за годы отечественной войны. – Л., 1945. – Т. 4. – С. 61—64.

Павлов С. Т., Самцов В. И. Классификация и дифференциальный диагноз буллезных поражений кожи // Труды V Всесоюзного съезда дерматовенерологов. – Л.: Медгиз, 1961. – С. 103—110.

Павлов С. Т. К вопросу о сущности феномена Никольского при листовидной пузырчатке / пер. с нем. А. Н. Львова // Клиническая дерматология и венерология. – 2003. – №2. – С. 78—82.

Памяти проф. Н. Д. Шеклакова. Некролог // Вестник дерматологии и венерологии. – 1990. – №11. – C. 80.

Пер М. И., Машкиллейсон А. Л. Лечение больных пузырчаткой кортизоном и другими кортикальными стероидами // Советская медицина. – 1958. – №8. – С. 102—108.

Покровская М. П., Макаров М. С. Цитология раневого экссудата как показатель процесса заживления ран. – М.: Наркомздрав СССР «Медгиз», 1942.

Потекаев Н. С., Кечкер В. И., Николаева Л. П. Злокачественные новообразования и буллезные дерматозы // Гистохимические и биохимические исследования в дерматологии. Труды 1 ММИ. – М., 1964. – Т. 31. – С. 227—232.

Потекаев Н. С., Махнева Н. В., Теплюк Н. П. К истории истинной акантолитической пузырчатки // Клиническая дерматология и венерология. – 2012. – №5. – С. 98—105.

Ребрик М. С., Пашков Б. М., Белецкая Л. В. Иммунофлюоресцентные исследования при доброкачественной неакантолитической пузырчатке слизистой оболочки полости рта // Вестник дерматологии и венерологии. – 1973. – №7. – С. 26—30.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Петр Васильевич Никольский (1858—1940) родился 1 сентября 1858 г. в Усмани Тамбовской губернии в семье священника. После окончания Тамбовской духовной семинарии «по первому разряду» в 1877 г. поступил на медицинский факультет Московского университета. В следующем году он перевелся на II курс медицинского факультета Киевского университета им. Святого Владимира и окончил его со степенью «лекаря с отличием» (диплом за №770 от 9 апреля 1885 г.). После окончания ординатуры при «клиническом отделении накожных и сифилитических болезней» на базе сыпного отделения Киевского военного госпиталя по представлению проф. М. И. Стуковенкова был избран факультетом в стипендиаты сроком на три года для приготовления к профессорскому званию. В 1896 г. Никольский П. В. защитил докторскую диссертацию на тему «Материалы по изучению pemphigus fоliaceus Cazenavi», в которой впервые представил описание механической отслойки эпидермиса при пузырчатке [Глухенький Б. Т. с соавт., 2003; Торсуев Н. А., 1953]. В 1899 г. Никольский П. В. заведовал клиникой дерматологии Варшавского университета. В 1915 г., во время Первой мировой войны, медицинский факультет Варшавского университета был эвакуирован в г. Ростов-на-Дону, где Никольский П. В. возглавлял кафедру дерматовенерологии до 1930 г.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов