Полная версия

Полная версияПолная версия:

Когнитивная психология в контексте проблем современного образования

Диагностика искаженных, дисфункциональных представлений клиентов осуществляется на этапе сбора информации. Мы выявляем убеждения, взгляды клиентов, ответственные за тревогу и страхи. Убеждения либо спонтанно высказываются клиентами в беседе, либо психолог намеренно спрашивает о жизненных правилах и взглядах клиента относительно чего-либо; реже применяются специальные техники заполнения пустоты и падающей стрелы [3]. В арсенале тревожных клиентов нами обнаруживаются следующие иррациональные когниции:

• все окружающие люди должны меня уважать;

• мои знакомые не должны меня критиковать за моей спиной;

• я должна спешить, время уходит;

• я недостойна своих подруг;

• я недостаточно умная;

• только я виновата, что меня обманывают;

• только красивые женщины счастливы;

• если окружающие узнают, какая я глупая, они отвернутся от меня;

• только рано вышедшие замуж женщины счастливы.

Эти убеждения содержат когнитивные искажения (сверхобобщения, долженствования, произвольные умозаключения, перфекционизм и другие) и нуждаются в приведении в соответствие с реальностью. Модификация искаженных когниций проводится с помощью когнитивных техник – когнитивного континуума, сократовского диалога, поведенческого эксперимента, техники колонок и других. Важной особенностью когнитивного консультирования является непременное использование домашних заданий (что позаимствовано из поведенческого подхода).

Домашние задания значительно увеличивают время психотерапии: не один час в неделю, а каждый день от получаса до 2-3-х часов. Они способствуют росту Эго-ответственности клиента, т. к. выполняются самостоятельно и регулярно, и подготавливают клиента к дальнейшей самотерапии. Например, после применения техники сократовский диалог относительно идеи клиентки о том, что «только красивые женщины счастливы», ей дают домашнее задание: записывать доводы за и против исследуемой мысли в специальный бланк. На последующих сессиях новые аргументы вновь обсуждаются.

Проработка детских травм и конфликтов проводится с помощью психодрамы [7]. Ее можно проводить в традиционном, групповом формате или индивидуально (в этом случае все роли исполняют клиент и психолог, иногда используются пустые стулья, которые заменяют определенных персонажей).

Исследуя историю возникновения тревожности, обычно удается выявить травматические события в детстве или чрезмерно жесткое, сверхтребовательное отношение со стороны родителей.

Психодрама, включающая игровое воспроизведение травм и конфликтов, смену ролей, технику «дублирования», «сверхреальность», позволяет изменить восприятие клиентами своего прошлого и настоящего, помогает осознать мотивы и причины собственных и чужих поступков, приводит к множественным инсайтам, помогает уменьшить страх.

Опишем часть работы с клиенткой 28-ми лет, которая испытывала фрустрацию при общении с успешными, состоявшимися людьми. В этих случаях у нее «внутри появлялся некий Цензор, который критиковал, стыдил и осуждал» ее. В ходе психодрамы был организован диалог клиентки с Цензором, который был дополнен обменом ролями и техникой дублирования. В результате девушка осознала, что Цензор напоминает ее отца; она в воображаемом диалоге с внутренним Цензором договорилась о том, что будет обращаться к нему за помощью, когда сама этого захочет, а сейчас отправляет его в длительный отпуск. После этой процедуры внутренний Цензор девушки исчез навсегда. А работа по отношениям с отцом продолжалась на следующих сессиях.

В вышеописанном случае психодрама проводилась в индивидуальном формате, когда все роли проигрывались клиенткой и психологом. Если есть возможность, можно направить клиента на групповую психодраму.

После стадии «разогрева» группа выслушивает протагониста и переходит к стадии психодраматического действия. Ведущий решает, какую сцену стоит проиграть. Целесообразно начать с инсценизации не самой ситуации травмы, а предшествовавшей ей ситуации. Это помогает протагонисту лучше войти в прошлую ситуацию, снимает сопротивление. Протагонист сам выбирает из числа членов группы «актеров», которые исполняют роли его социального окружения в детстве. Психолог помогает протагонисту испытать эмоции, пережитые в детстве. Для этого он задает многочисленные вопросы – об одежде персонажей, окружающей обстановке, мебели, цвете обоев, времени суток, звуках, запахах и прочее. Проиграв сцену, «актеры» обмениваются ролями.

После этого «актеры» переходят к инсценизации основной травмы. Травматический случай проигрывается несколько раз – с обменом ролями, что позволяет протагонисту побывать в позиции обидчика и других участников, посмотреть на себя со стороны, пережить эмоции других людей. При этом используется техника дублирования. Выбранный протагонистом член группы встает позади персонажа и во время инсценировки между репликами высказывает вслух мысли, чувства, скрытые желания персонажа, чьим «вторым Я» он является. Это позволяет протагонисту осознать вытесненные переживания, мысли, мотивы.

Во многих случаях важно предоставить протагонисту возможность завершить действие, которое в детстве осталось незавершенным. Именно незавершенный гештальт часто причиняет страдания нашим клиентам и приводит к тревожному состоянию. Для этого после инсценизации основной травмы проигрывается ее воображаемое завершение: девочка оказывает сопротивление отчиму при его попытке раздеть ее и зовет на помощь маму; на похоронах любимого отца дочь рыдает, выкрикивает свои обиды в адрес отца, затем успокаивается, прощает и прощается с отцом (в реальности дочь не присутствовала на похоронах отца).

В психодраме, как писал ее создатель Я. Морено, возможно все (Морено, 2008). Мы активно проводим диалоги клиенток с «обидчиками» или другими людьми. Протагонист задает обидевшему его человеку (точнее, исполнителю его роли) вопросы, высказывает претензии и обвинения; затем выслушивает ответы, объяснения своего поведения, мотивы выбора, чувства и прочее. Здесь также проводится обмен ролями, и протагонист обязательно оказывается в позиции других персонажей и от их лица говорит об их чувствах, желаниях. Во время диалогов ведущий стимулирует группу к тому, чтобы любой участник мог выступить в роли «второго Я» протагониста или его визави и, встав позади него, высказал вслух свою версию, объясняющую его поведение, или вербализовал его чувства. Иногда, если важная для протагониста версия не прозвучала, в роли «дубля» выступает сам психолог.

На последней, третьей фазе психодрамы, проводится групповой шеринг. Каждый член группы по кругу делится своими чувствами, мыслями – и как участник инсценизации, и как реальный человек. Участники могут рассказать о своем реальном опыте подобных переживаний. Нередко завязываются дискуссии, обсуждаются важные темы.

Все это вместе значительно расширяет зону осознания протагониста. Клиенты осознают мотивы, желания, причины поведения окружавших их в детстве людей и самих себя. Меняется угол восприятия, меняется отношение к ситуации. Клиенты освобождаются от многолетнего чувства обиды, от чувства стыда, повышается их самооценка.

Опишем групповую психодраму с клиенткой, которая работала учителем и крайне тяжело переносила так называемые «открытые» уроки, на которых присутствовали коллеги и руководство школы. В этих ситуациях она теряла контроль над собой, искажалась ее речь, ее деятельность была дезорганизована. В психодраме было воспроизведено ее поведение по ходу «открытого урока», причем это была интрапсихическая психодрама, то есть «актеры» исполняли роль частей личности протагонистки, которые были задействованы в анализируемой ситуации.

Протагонистом были выбраны четыре части личности, среди которых был Альфа-самец – сильный, уверенный в себе лидер. Он появлялся в середине урока и все ставил на свои места; в результате клиентка успокаивалась и оставшуюся часть урока проводила вполне успешно.

Во время очередного проигрывания урока ведущей было предложено активизировать Альфа-самца в самом начале урока, что привело к успешному преподаванию в игровой ситуации. Через несколько дней во время реального «открытого урока» существенные изменения произошли в реальности – клиентка спокойно и успешно провела занятие (Альфа-самец появился сразу, в начале урока).

В ряде случаев у клиенток обнаруживаются глубинные деструктивные паттерны отношения к себе. Они могут быть выражены в убеждениях: «Я полное ничтожество», «Я все время притягиваю неудачи», «Меня никто никогда не полюбит», «Если я буду честной в отношениях, все узнают, какая я». Подобный негативный образ «Я», недостаток самопринятия и ассертивности обычно формируются в условиях дефицита любви и позитивного внимания со стороны родителей, при превалировании жесткого, чрезмерно критичного отношения родителей к детям.

Работа с подобным неадекватным отношением к своему «Я» направлена на изменение образа «Я», повышение уровня самопринятия и самоуважения. Для этого используются когнитивные техники (с сократовский диалог, когнитивный континуум, поведенческий эксперимент и другие) в сочетании с психодрамой. Когнитивные техники позволяют клиентам увидеть свои несомненные достоинства и повысить уровень самоуважения; они позволяют приблизить искаженный Я-образ к реальному.

Психодрама же, содержащая воспроизведение детских конфликтов со значимыми взрослыми, приводит к эмоциональной и когнитивной переоценке детского опыта. Клиенты начинают понимать, что родители были чрезмерно критичны и грубы с ними не потому, что они были действительно «плохими» в детстве, а в силу различных, внешних по отношению к личности ребенка, причин (наличие нервно-психической патологии у родителей, их психологическая неосведомленность, фиксация внимания на тяжелых семейно-бытовых проблемах, перфекционизм, стремление во что бы то ни стало наказать ребенка за недостатки и прочее). Теперь клиенты имеют возможность осознать, что их дисфункциональное поведение, которое было адаптивным в детстве, на настоящем этапе, во взрослой жизни, создает трудности и нуждается в перестройке.

Преодолев иррациональные искаженные представления о себе и мире, избавившись от негативных чувств по отношению к родителям или другим значимым людям из детства, клиенты более адекватно воспринимают себя и окружающих, начинают им доверять, ведут себя искренне и ассертивно. Значительно снижается тревожность, модифицируется поведение клиентов, они меняют свою профессиональную жизнь, улучшают межличностные отношения. Эти изменения происходят у клиентов, которые не ограничиваются одной-двумя сессиями, а посещают психолога в течение нескольких месяцев.

Литература

1. Бек Дж. Когнитивная терапия. Полное руководство. – М., 2006.

2. Гаранян Н.Г. Практические аспекты когнитивной психотерапии // Московский психотерапевтический журнал. 1996. № 3. С. 29–47.

3. Камалетдинова З.Ф., Антонова Н.В. Когнитивно-поведенческий подход в психологическом консультировании: Учебное пособие. – М., 2010.

4. Когнитивная психотерапия расстройств личности / Под ред. А. Бека, А. Фримена. – СПб., 2002.

5. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе / Пер. с англ. – М., 2010.

6. Мейер В., Чессер Э. Методы поведенческой терапии. – СПб., 2013.

7. Морено Я.Л. Психодрама / Пер. с англ. Г. Пимочкиной, Е. Рачковой. -2-е изд., испр. – М., 2008.

8. Психодрама: вдохновение и техника / Под ред. П. Холмса и М. Карп; Пер. с англ. В.К. Мершавки. – М., 2000.

9. Фрейд 3. Психология бессознательного: Сборник произведений. – М., 1989.

10. Харитонов С.В. Руководство по когнитивно-поведенческой психотерапии. – М., 2009.

11. Холмогорова А.Б. Интегративная психотерапия расстройств аффективного спектра. – М., 2011.

12. Холмогорова А.Б. Философско-методологические аспекты когнитивной психотерапии // Московский психотерапевтический журнал. 1996. № 3. С. 7–25.

13. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Когнитивно-бихевиоральная психотерапия // Основные направления современной психотерапии / Под ред. А.М. Боковникова. – М., 2000. С. 224–267.

14. Хорни К. Новые пути в психоанализе / Пер. с англ. А. Боковикова. – Изд. 2-е. – М., 2009.

15. Эллис А., Драйден У. Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапии. – СПб., 2002.

16. Энрайт Дж. Гештальт, ведущий к просветлению. Пробуждение от кошмара. – СПб., 1994.

17. Beck А.Т. Cognitive therapy and the emotional disorders. – New York: International University Press, 1976.

18 .Beck A. T. Cognitive therapy: Past, present and future // Journal of consulting and clinical psychology. 1993. Vol. 61, № 2. P. 194–198.

19. Ellis A. Reflections on Rationai-Emotive Therapy // Journal of consulting and clinical psychology. 1993. Vol.61, № 2. P. 199–201.

Психодиагностика метакогнитивных качеств личности

Е.Б. Пучкова

Современные требования к профессиональной подготовке будущих педагогов определяются двумя видами государственных документов – Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС по направлению подготовки 440000 «Педагогические науки») и Профессиональным стандартом педагога, вступившим в силу с 1 января 2017 года. Оба эти документа в различной степени обращают внимание на необходимость формирования у студентов в процессе профессионального образования метакогнитивных качеств личности.

Метакогнитивные качества личности в отличие от когнитивных процессов, направленных на восприятие внешней (объективной) реальности, направлены на внутреннюю (субъективную) реальность, т. е. собственное содержание психики. Метакогнитивные качества личности – это результативная сторона метакогнитивных процессов, выступающая в виде определенной личностной характеристики, которая может быть выражена в той или иной степени [3]. Таким образом, метакогнитивные качества выполняют регулирующую и стимулирующую роль по отношению к когнитивным процессам личности.

В данной статье рассматриваются результаты психодиагностического обследования, в котором метакогнитивные качества представлены как личностные черты, инициирующие процесс принятия решения. Как результативная сторона метакогнитивного процесса метакогнитивное качество характеризует не столько сам метакогнтивный процесс принятия решения, сколько как и почему было принято личностью то или иное решение.

Многозадачность и многоаспектность современной практики обучения и воспитания в процессе школьного образования повышает требования к способности современного учителя принимать решения в ходе своей педагогической деятельности. На необходимость его умения принимать взвешенные решения указывается в требованиях ФГОС к реализации педагогической и проектной деятельности, а в Профессиональном стандарте – в необходимых умениях для реализации трудовых действий. Поэтому представляется актуальным проведение психодиагностического обследования представленности метакогнитивных качеств у будущих педагогов в процессе их профессионального образования.

С целью изучения метакогнитивных качеств, обуславливающих процесс принятия решения, было проведено двухэтапное обследование бакалавров – будущих педагогов: первый этап – начало обучения, второй – ретестирование через год. Под принятием решения в нашем исследовании понимался процесс формирования последовательности действий, способствующих достижению цели.

Для проведения обследования были выбраны два личностных качества, обуславливающих процесс принятия решения: способность к це-леполаганию в жизненной и профессиональной сферах, способность принимать ответственность за принятое решение. Выбор этих качеств был обусловлен с одной стороны, их значимостью для принятия решения, а с другой – доступностью для диагностического измерения. Также в обследование была включена диагностика двух умений, способствующих развитию заявленных метакогнитивных качеств: умение создавать и оптимизировать работу в команде и умение общаться и выстраивать деловые отношения. Для психодиагностического обследования была сформирована однородная выборка в 155 человек, возраст в диапазоне от 17–19 лет, уровень образования – одинаковый: 1 и 2 курс бакалавриата; пол – 80 % женский и 20 % мужской.

Инструментарий обследования составили психодиагностические тесты, т. к. данный метод измерения, на наш взгляд, обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами [2; 5]. Безусловно, психологическое тестирование не свободно от недостатков, но наряду с этим обладает рядом несомненных преимуществ, к числу которых следует отнести [1]:

• позволяет определить системное психологическое качество, на основе которого формируется то или иное умение;

• обладает надежностью, т. е. точностью измерения психологического качества и устойчивостью результатов к действию посторонних факторов;

• тесту присуща валидность, т. е. его соответствие тому, для изучения и оценки чего он изначально был предназначен;

• стандартизованность предъявления и обработки результатов, следовательно, независимость результатов от влияния экспериментальной ситуации и личности психолога;

• сопоставимость индивидуальных данных с нормативными, полученными в тех же условиях в достаточно репрезентативной группе.

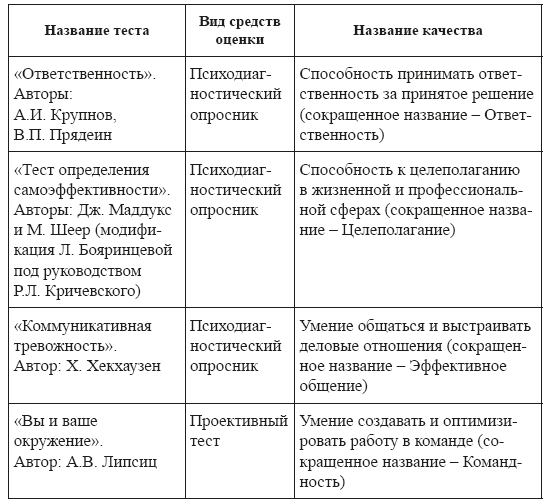

В таблице 1 представлен диагностический инструментарий проведенного обследования.

Таблица 1

Перечень диагностируемых личностных качеств и средств их оценки

Для обеспечения достоверности результатов организационные условия диагностики были представлены следующим образом:

1) студенты заранее не предупреждались о проводимом обследовании;

2) цель обследования не сообщалась, но были оговорены условия получения «обратной связи»;

3) на бланках тестирования указывалась Ф.И.О. студента и код направления подготовки;

4) обследование проводилось в первой половине дня в середине недели в течение одной встречи;

5) студентов просили не разглашать содержание диагностики в целях «чистоты» результатов.

В среднем время тестирования отдельной студенческой группы заняло 1,5–3 часа. Все тесты рассчитаны для применения в студенческом возрасте.

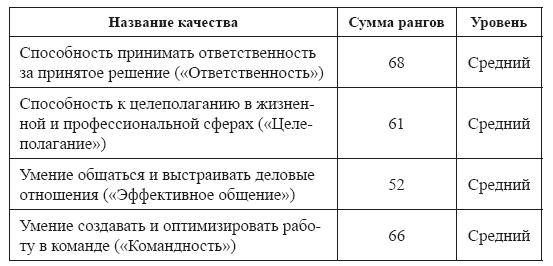

Результаты первичной диагностики бакалавров 1-го курса представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты первичной диагностики бакалавров 1-го курса

Полученные данные показывают базовый (стартовый) уровень развития метакогнитивных качеств и качеств, способствующих их развитию. Для оценки этих данных проведено два вида статистического анализа:

• поиск значимых различий между уровнями развития диагностируемых компетенций по U-критерию Х.Б. Манна – Д.Р. Уитни, предназначенного для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного;

• поиск связей между используемыми средствами оценки компетенций по коэффициенту ранговой корреляции Ч.Э. Спирмена, который позволяет определить тесноту/силу и направление корреляционной связи между двумя признаками.

Как показано в таблице 2, все измеряемые качества представлены на среднем уровне развития, но результаты поиска значимых различий по U-критерию Х.Б. Манна – Д.Р. Уитни показали, что:

1) результаты диагностики по параметру «Ответственность» имеют значимые различия с результатами диагностики по параметру «Эффективное общение», но не отличается от результатов диагностики по параметру «Целеполагание» и «Командно сть»;

2) результаты диагностики по параметру «Эффективное общение» имеют значимые различия с результатами диагностики по параметрам «Ответственность» и «Командность», но не отличаются от результатов диагностики по параметру «Целеполагание»;

3) результаты диагностики по параметру «Целеполагание» не имеет значимых различий ни с одним из анализируемых параметров;

4) результаты диагностики по параметру «Командность» имеют значимые различия с результатами диагностики по всем другим параметрам.

Следовательно, диагностируемые качества будут рассмотрены как отличающиеся друг от друга по уровню развития на первичном этапе измерения.

Результаты корреляционного анализа по коэффициенту Ч.Э. Спирмена показали следующее:

1) между параметром «Ответственность» и параметрами «Целеполагание» и «Эффективное общение» корреляция находится на уровне значимости, с параметром «Командность» – незначима;

2) между параметром «Эффективное общение» и параметром «Командность» корреляция находится на уровне значимости, с параметрами «Целеполагание» и «Ответственность» – нет взаимосвязи;

3) между параметрами «Целеполагание» и «Командность» корреляция находится на уровне значимости, с параметрами «Ответственность» и «Эффективное общение» – нет взаимосвязи;

4) между параметром «Командность» и всеми другими параметрами присутствует корреляционная связь.

Полученные данные по корреляционным взаимосвязям позволяют выстроить иерархию личностных качеств, где на первом месте будет качество, обладающее наибольшим количеством взаимосвязей с другими:

1) «Командность» – умение создавать и оптимизировать работу в команде (три корреляционные связи);

2) «Целеполагание» – способность к целеполаганию в жизненной и профессиональной сферах; «Ответственность» – способность принимать ответственность за принятое решение (по две корреляционные связи);

3) «Эффективное общение» – умение общаться и выстраивать деловые отношения (одна корреляционная связь).

На протяжении учебного года между первым и вторым тестированием проводилась специально организованная работа по развитию профессиональных качеств будущих педагогов в ходе курса «Жизненная навигация» (авторская разработка доктора психологических наук, профессора А.С. Огнева). Главной целью этого курса является «содействие жизненному успеху, благополучию и процветанию человека, которые достигаются путем повышения осмысленности планирования собственной жизни, целеустремленности, самоэффективности и жизнестойкости в контексте всей жизнедеятельности» [4, с. 158]. В ходе этого курса со студентами-первокурсниками проводились тренинги, групповые обсуждения, рефлексивные занятия, в том числе с использованием имажинативных методов.

Повторное обследование было проведено теми же средствами оценки. Проверялась гипотеза о наличии сдвига в развитии качеств в результате годичного обучения и специализированной работы по развитию указанных качеств. Для минимизации эффекта узнавания был изменен порядок предъявления тестов и оформление стимульного материала. Для сравнения двух выборок использовался t-критерий Стьюдента, позволяющий провести оценку различий средних значений в двух неравных по величине выборках. Результаты сравнительного анализа показали:

1) по параметру «Ответственность» между выборками существуют значимые различия;

2) по параметру «Эффективное общение» – различия не значимы;

3) по параметру «Целеполагание» различия находятся в зоне неопределенности;

4) по параметру «Командность» – различия значимы.

В результате сравнения данных психодиагностики в начале первого курса и через год обучения (на 2 курсе) было установлено, что в двух из четырех измеряемых качеств произошел сдвиг в сторону повышения уровня развития, что составляет 50 % от общего числа измеряемых параметров. Следует отметить, что особенно важным в силу значимости для развития профессиональных качеств будущих педагогов является развитие метакогнитивного качества «Ответственность», позитивно влияющего на развитие другого качества и способствующего формированию процесса принятия решений.

Факт положительной динамики развития метакогнитивных качеств на данный момент не оставляет сомнения, как и использованный для обследования диагностический инструментарий. Компонент метакогнитивного процесса «Принятие решения», такой как способность принимать ответственность за принятые решения (диагностируемый параметр «Ответственность»), может быть сформирован до уровня значимых различий средствами психологического тренинга. Таким образом, можно констатировать возможность развития метакогнитивных качеств специальными средствами (курс «Жизненная навигация»), так и возможность использования данного психодиагностического инструментария для оценки динамики их развития.

Литература

1. Большой психологический словарь / Сост. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – СПб., 2004.

2. Вербицкий А.А., Пучкова Е.Б. Возможности теста как средства диагностики качества образования: мифы и реальность // Высшее образование в России. 2013. № 6. С. 33–44.