Полная версия:

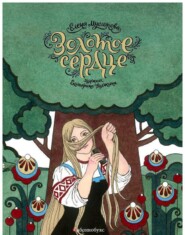

Золотое сердце

– Ах, Нюрка! Всех, стало быть, помнишь. Так почему же Малашу вы Хрюшкой зовете? Она такое же дитя, как и все.

– Тьфу, – сплюнула жена, – да ты на рыло ее посмотри…

– Молчи! Маланья ее величают, зарубите себе на носу. Тебе, жена, она дочь, а вам, дочки любимые, – сестра родная. Еще раз услышу – не обижайтесь.

– «Величают», – передразнила его Прасковья, – ишь, барыня какая, слова ей, гадюке, не скажи.

Но при Мартыне дочку больше не обижала.

Малаше от отцова заступничества толку было мало. Он то в поле, то по хозяйству управляется, сестры и рады – изгаляются, как хотят. Мать иной раз и подбавит. Играла Малаша щепочкой, представляла себе, что это знатная барышня, заворачивала ее в тряпочку, вроде как наряжала. Приметили сестры – выбросили щепочку в печь. Принесла мать в избу охапку соломы, Малаша соломинок надергала, смастерила себе другую куколку – соломенную. Повесила ей на шею веточку – получилось коромысло, на него из бересты крохотные ведерки прикрепила. Сидит с куколкой в уголочке и тихонько в кулачок прыскает, смешно ей, как барышня за водой идет, покачивается.

– Что мусоришь? Никакой помощи от тебя нету, только баловаться умеешь, – заругалась мать и бросила куколку в печку.

К чему ни потянется сердце девочки – обязательно отнимут, засмеют или обругают. В избе Малаше отвели уголок около коника. На нем она спала, здесь же и играла, плакала, когда приходилось особенно тяжело.

Для пяти дочерей стояли пять кованых сундуков, в них собиралось приданое. Отец с матерью с ярмарки привозили своим ненаглядным доченькам подарки: цветастые шали, отрезы на юбки, бусы. Все складывали в сундуки.

– Малаше когда приданое начнем собирать? – спросил однажды Мартын. – Пора бы.

Прасковья усмехнулась:

– Думаешь, найдется дурачок, который замуж ее возьмет? А если хряк какой и встретится, то ему приданое без надобности – будут на пару в лесу под дубом желуди грызть.

Сестры расхохотались, особенно старалась старшая Дунька. Малаша, сидевшая за прялкой, ничего не ответила, только слезы скатились по щекам.

Хотя мать постоянно попрекала ее куском хлеба, из всех сестер Малаша была самая работящая. Уже с пяти лет выучилась прясть. Как утром сядет за прялку, лишь за обедом, пока ложкой стучит, отдохнет. Вечером сестры спать улягутся, а Малаша все работает. Напрядет шерсти, потом принимается носки вязать, варежки.

– Была бы хорошая, я б в ней души не чаяла, – рассказывала Прасковья соседкам у колодца. – На работу бедовая, все в ее руках так и горит. Избу подметет, посуду перемоет, прядет хорошо, будто большая: ниточка ровненькая идет, без единого узелочка. А вот не лежит моя душа к ней, и ничего мне от этой Хрюшки не надо.

– Потому душа твоя не лежит, – вступила в разговор Степановна, – что Малаша – чистый ангел. Ее мать родная клянет да ругает, а она ни разу про вас дурного слова не сказала. Прибежит ко мне, сядет у ног и в колени носом уткнется. Спрошу: «Малаша, откуда у тебя синяк на щеке?» – «Упала», – скажет. Смиренная у тебя дочь, Прасковья. Любит она вас, хоть вы этого и не заслуживаете.

– Ишь ты, – подбоченилась Прасковья, – туда же себе, одной ногой в могиле, а других судишь. Иль сама без греха? Ты гадать бросила только потому, что сослепу пики с червями путать начала. Подрастет Хрюшка, я знаешь за кого ее сосватаю? За Николашку твоего. Вот пара хороша будет – свинья да блажной.

– Эх, – вздохнула Степановна, – сердце твое коростой покрылось, не пробиться к нему.

Мартын Гаврилович был мужик грамотный, умел читать, писал, правда, коряво, но если кому прошение нужно было составить – обращались к нему. Решил обучить грамоте дочерей. Зиму с ними бился, только младшенькая читала складно и скребла гусиным перышком по бумаге, выводя красивые, ровные буквы.

– Нам грамота ни к чему, – заявили старшие дочери. – Пусть Малашка-свиняшка старается, глядишь, пропитание себе заработает.

* * *Малаше было лет двенадцать, когда в избу Мартына пришла странница. После смерти женщины и ребенка Мартын строго-настрого запретил жене гнать побирушек, да и Прасковья не посмела бы этого сделать, так сильно на нее подействовала история со свиным рылом.

Но хотя нищих во все годы было много и по деревне они ходили, дом Мартына Гавриловича будто не замечали. Дело было зимой. Однажды ранним вечером залаяли собаки, возвещая приход чужого человека. Прасковья вышла отворить калитку – перед ней стояла невысокая старушка с круглым приветливым лицом. Тихо падал снег, тулупчик странницы и платок на голове были белыми. Старушка до земли поклонилась хозяйке:

– Мир дому твоему. Позволь, любезная, побыть у тебя немного.

Прасковья окинула старушку оценивающим взглядом – одежда у той была ветхая, но опрятная – и согласилась. Не то чтобы она старалась угодить мужу, а больше хотела прищемить языки деревенских кумушек, которые никак не забывали давнюю историю. Да и слово «немного», сказанное старухой, предполагало, что та пробудет у них вечерок, не больше.

В избе странница сразу пристроилась возле Малаши, сидевшей со своей прялкой на конике.

– Рукодельная ты, красавица.

Малаша зарделась, а сестры захохотали. Старушка покачала головой:

– Ох, я будто не в избе, а в стойле оказалась. Так и слышится, будто лошади ржут.

Прасковья сдвинула красивые черные брови.

– Ты, бабка, думай, что говоришь, а то мигом на улицу отправишься.

– Мороз к вечеру крепчает, – ответила странница, – боюсь, кабы до смерти не замерзнуть.

Прасковья стиснула зубы от этого неприкрытого намека и прикрикнула на дочерей, чтобы те успокоились.

– Ты отложи прялку, красавица, отдохни, а я тебе что-то покажу, – сказала странница. Из своего мешка она достала маленькую котомочку. – Здесь у меня всякие лоскутки собраны. Посмотри сама. Есть парчовый, ситцевый, кусок рогожки и миткаля, ленточка кисеи, шелковый1. Какой лоскуток вытянешь, такой у тебя муж будет.

Сестры прислушались. Прасковья, хлопотавшая у печки, заметила:

– На Святках гадать надо было, сейчас ни к чему.

– Жизнь будущую никогда не поздно узнать.

К старушке подскочила старшая Дунька, без спросу запустила руку в котомку и вытащила рогожку с тремя деревянными пуговками.

– Фу, – скривилась она.

– Правильно, – кивнула старушка, – купила ты себе судьбу с довеском.

Дунька не поняла, о чем говорит странница, и надулась. Лушка достала криво обрезанный миткаль.

– Нетвердо твой муж на ногах стоять будет, – пояснила старушка.

У Нюрки был цветной лоскуток, но мокрый – видно, снег попал в котомку и растаял, у Феклы в руках оказалась красная ткань, Акульке попался грязный кусок шерстяной материи с обтрепанными краями.

– Разобрали вы свою судьбу, – сказала странница и обратилась к Малаше: – Теперь твоя очередь, деточка.

Сестры засмеялись, Прасковья хмыкнула. Малаша вытащила лоскуток ярко-голубого ситца с белыми и красными горошинами.

– Жених у тебя будет простой парень, такой же деревенский, как ты. – Старушка погладила девочку по голове. – Хорош собой, статен, высок. Жить вы с ним будете душа в душу.

Когда домочадцы вновь занялись своими делами, странница наклонилась к Малаше и зашептала ей на ухо:

– Придет и твоя пора, станешь красавицей, хоть сейчас в это не можешь поверить. Но наступит время, когда от бед и несчастий ты подумаешь, что Господь тебя оставил. В отчаяние впадешь, в уныние, жить не захочешь, а перетерпишь – и все пройдет.

Старушка встала, зачерпнула ковшиком водицы в ведре, плеснула себе на руку:

– Видишь, стекла вода – не оставила следа, так и беды твои уйдут. Ты только слова мои запомни, они тебя в трудную минуту поддержат.

Вечером странница рассказывала, как ходила по святым местам, какие чудеса видела. Даже соседи собрались ее послушать. Сестры ворчали: «Набилось народу, дышать нечем». Разошлись люди за полночь, да и то потому, что Прасковья, зевнув, заметила, мол, не пора ли огонь тушить. Спать гостья легла на лавку, укрылась своим тулупчиком и так начала насвистывать курносым носиком, что к Прасковье всю ночь не шел сон. Утром старушка, к великой досаде хозяйки, и не собиралась уходить. С удовольствием почаевничала, побеседовала с Мартыном о приметах на погоду, рассказала, что видела в соседних деревнях и что делается в городе, потом опять подсела к Малаше. Та больше не пряла, а вязала носки. Спицы мелькали в ее руках и тихонько постукивали.

– Ловкая ты, посмотрю. А платки вязать умеешь?

– Нет, бабушка. У нас и мастериц таких нет, не у кого поучиться.

– Хочешь, я тебя научу? Платки тонкие, ажурные, в колечко протянуть можно, называются «зимние узоры». С таким мастерством ты никогда нуждаться не будешь, на кусок хлеба заработаешь.

– Что за узоры такие? – удивилась Малаша.

– Ночью кто-то в мягких валенках ходил вокруг избы. Так и слышалось: скрип да скрип. То был батюшка Морозушко. Дыхнет старик на окошко, и расцветают на нем ледяные цветы.

Малаша отложила спицы, подскочила к окну и воскликнула:

– Тятя, матушка, сестрицы, глядите, и правда, стеклышко диковинными узорами разрисовано! Красота какая!

Прасковья и головы не повернула, сестры будто не услышали, лишь Мартын отозвался:

– Поросенушка ты моя, Поросенушка. Чистая у тебя душа, каждой малости радуется.

Странница достала из своего мешка деревянные спицы и клубок пушистых тонких ниток.

– Смотри, как я буду делать, примечай. С трех петелек начну, тремя петельками закончу.

Вяжет, а Малаша запоминает. Потом сама попробовала, поначалу сбивалась, но скоро так навострилась, что спицы мелькают. Распускаются под ее руками диковинные цветы, переплетаются ветви причудливых растений.

Прасковье дела нет, что дочку доходному ремеслу учат, гремит у печи ухватами и ворчит себе под нос:

– Впустить просят ненадолго, а потом не выгонишь.

Малаше стыдно за мать, а старушка знай нахваливает работу девочки.

– Ты и меня обойдешь. Клубок свой и спицы тебе оставляю. А мне пора, и так надолго загостилась. Негоже терпенье хозяев испытывать. То, о чем я говорила тебе, деточка, помни. Сердце в узде держи, воли ему не давай, чувства-то далеко завести могут. Всегда и во всем на Бога надейся да на Матерь Его Пречистую. И еще заступники у нас есть – святые угодники.

Ушла старушка, и в доме вроде как опустело. Принялась Малаша за работу. Через неделю был у нее готов платок, красоты необычайной. Сестры увидали, начали каждая к себе тянуть.

Парча – плотная узорчатая шелковая ткань с переплетающимися золотыми или серебряными нитями; миткаль – неотделанный ситец; кисея – легкая прозрачная ткань.

– Давай сюда платок, Хрюшка, – велит Дунька, – мне скоро замуж выходить.

– Вот еще, – фыркнула Лушка, – замуж те выходят, у кого женихи есть.

– Да неужто у тебя есть?

– А то, мне платок и нужен, форсить в нем буду.

– Не бывать такого, чтобы младшая вперед старшей отчий дом покидала, – сказала Дунька да как шлепнет Лушку по щеке.

Та в долгу не осталась и залепила сестре хорошую оплеуху. Как две собаки сцепились. Кусаются, царапают друг дружку. Младшим сестрам платок тоже понравился, подняли они рев и крик.

– Белены вы, что ль, объелись? – крикнула Прасковья, растаскивая дочерей.

– Мамочка, – плачут дочки, – это все Хрюшка противная виновата, она платок связала, а мы его поделить не можем.

Малаша испугалась, что из-за нее раздор вышел.

– Я матушке хотела подарок сделать.

Взяла Прасковья невесомое пуховое чудо, встряхнула и против воли улыбнулась. Но принять его не могла: от мысли, что Хрюшкины руки его касались, становилось гадко на душе. Прасковья скомкала платок и бросила в сундук.

– Не плачьте, доченьки, Хрюшка вам еще навяжет, будете по праздникам наряжаться.

* * *Пришло время сестрам выходить замуж. Что ни вечер – у сундуков крутятся, новые юбки меряют, побрякушки перебирают, в зеркальца карманные смотрятся, налюбоваться на себя не могут. В праздник разоденутся, будто с картинки, а женихов нет. Позубоскалить вроде каждый рад, а с серьезными намерениями никто не подходит. Свахи в дом Мартына дороги не знают. Похуже и победней девки замужем, детей нянчат, а эти даром что раскрасавицы, пары никак не подберут. Девка – товар скоропортящийся, сегодня не продашь, завтра никто не позарится. Дунька уже считалась староватой, Лушка наступала ей на пятки.

Болит голова у Прасковьи, как дочерей распихать, – на достаток не смотрит, хоть какой бы женишок попался. Свахе рубль совала, подарки делала, да все без толку.

Сестры готовы Малашу на куски порвать:

– Из-за этого свиного рыла мы в девках должны оставаться.

Что ни день, в доме ругань, скандалы, драки. Прасковья долго думала и решила Малашку с рук сбыть. Ей уже шестнадцать исполнилось. Уйдет из дома, глядишь, сестрам дорогу к замужеству освободит. А то и правда, кому такую образину видеть охота.

* * *Старуха Степановна несколько лет как умерла, Николаша остался один. Поначалу приходили соседки, топили печь, варили щи. Разносолов на столе, конечно, не было, но и с голоду паренек не помирал. Когда наступала горячая пора, батрачил у мужиков за кусок хлеба. Но соседки появлялись все реже, у каждой было много своих забот, случалось, по нескольку дней Николаша сидел не евши. Бросили парнишку на произвол судьбы: живи как знаешь. Николаша, как молодое деревце, тянулся к солнышку. Был он очень худым и высоким, нескладным. Издалека видно было, как он идет по деревенской улице, размахивая руками. Бабы смеялись:

– Никак у мельника мельница убежала!

Одежда у Николаши ветхая, даже нищий побрезговал бы ее надевать. Штаны такие короткие, что едва прикрывали ноги ниже колен, а рубаха на спине и локтях протерлась до дыр. Зимой он натягивал куцый бабкин тулуп. Был Николаша совсем без хитринки. Придет к нему сосед:

– Я у тебя скамейку видел хорошую, одолжи, гости пришли, а сажать их некуда.

Николаша и рад угодить. Скоро унесли бабкин сундук, зеркальце в резной раме, ведерный чугун и старое решето. Однажды Николаша вернулся с поденной работы и увидел, что кто-то забрал стол, единственный кувшин, обгрызенные деревянные ложки и миску. Вздохнул и полез на печку. Только печь и осталась в избушке.

Николаша нанимался пасти скот, кормился по домам. Хозяйки знали, что он любому куску рад, и порой потчевали пастушка прокисшими щами. Николаша только вздохнет и начнет работать ложкой.

На лицо он был приятный, глаза голубые, распахнутые, чистые, как весеннее небо, улыбка ласковая, застенчивая. Но девушки в его сторону не смотрели: всегда он был чумазый, будто вместо чугуна в печку ставили. Однажды, услышав гармонь, Николаша пришел на деревенские танцы. Его встретили смехом, так же и проводили. Больше он к молодежи не подходил, на девушек не заглядывался: что зря сердце рвать.

За него Прасковья и решила отдать Малашу, зазвала в гости:

– Заходи, соседушка, вроде рядом живем, а не знаемся.

Николаше недосуг раздумывать, с чего это прижимистая Прасковья расщедрилась: на стол поставила всякой снеди, сальца нарезала, лапши наварила, яичницы нажарила. У парня глаза разбежались. Пока он с голодухи за обе щеки наворачивал, Прасковья начала издалека подъезжать. Простоват был парень, а тут сообразил и заупрямился.

– Нет, – говорит, – я человек, а не хряк. Жениться на Малашке не буду.

– Так и она человек! – в сердцах крикнула Прасковья.

– Может, и так, – соглашался Николаша, – да рыло у нее все ж свиное. У тебя еще пять дочерей, с любой хоть сегодня под венец.

Прасковья не жадничала, пять рублей сулила, десять, даже четвертной – Николаша ни в какую. Ни на корову обещанную не позарился, ни на овец.

– Дурья твоя башка, – разозлилась Прасковья, – будешь как сыр в масле кататься, каждый день лапшу есть. Малашка такая жена будет, что только лежи на печи да ешь калачи. Тебе ничего делать не надо – сама со всем справится.

Принесла Прасковья вина, начала потчевать парня, налила ему чарочку, другую. Вина Николаша сроду не пробовал, сразу захмелел, а Прасковья подливает и подливает. И до того допился Николаша, что глянет на Малашку, а она ему красавицей кажется. Нос у нее, правда, не так чтобы курносый, но и не сказать, что совсем гадкий.

Утром Николаша еще протрезветь не успел, а его обвенчали с Хрюшкой. Лишь к вечеру он очнулся от похмелья. Поднял больную голову, а две белые руки ему ковшик с водой подают. Попил парень холодной колодезной водицы, рукавом утерся, хотел добрую душу поблагодарить, а перед ним свиное рыло.

– Я теперь жена твоя, здесь жить буду, – проговорила Малаша. – Ты прости меня, муж мой любезный, не посмела я матери ослушаться.

– Жена? Ты?! – в ужасе закричал Николаша, ухватил себя за волосы, закачался из стороны в сторону, заплакал. – Не посмела, говоришь, а меня обмануть посмела? Да как я людям на глаза теперь покажусь? Взял себе женушку из свиной закуты.

Выскочил Николаша из избы. Где был, что делал, не помнит. Вернулся домой лишь под утро, когда туман над рекой поднимался. В избе на полу Хрюшка сидит, мужа ждет. Клонится Хрюшкина голова на грудь, а русая коса змеей по полу ползет. Обозлился Николаша. В жизни ни одного живого существа не обидел, даже мухи не пришиб – жалел, а тут будто кто в него вселился. Схватил жену за косу, начал по хате таскать, по бокам охаживать. Молчит Хрюшка, ни звука не издала, только губы в кровь искусала. Лишь когда устал, отпустил Николаша женину косу, залез на печку, Хрюшкой же истопленную, потянулся, зевнул и захрапел.

Малаша опять у печки на пол земляной опустилась, кончиком косы утирала слезы, а они бежали, как весенние ручьи. Только и было утешение, что вспомнить слова странницы и терпеливо ждать по ее совету, когда минуют дни бед и несчастий.

Солнышко расстелило на чисто выскобленном полу золотую дорожку, а Николаша едва глаза продрал. Повел носом – запах странный, давно позабытый, вроде съестным пахнет, как при бабке Степановне. Свесил Николаша голову с печи, и дыхание у него перехватило: ходит по избе лебедушка стройная, в талии тонкая, в бедрах тяжелая, руки белые по локоть обнажены, коса русая, тугая до самых колен падает. Красавица!

– Ты кто, девушка, милая? – спрашивает Николаша, а сам думает: «Видать, сильно я вчера перебрал, что сон дурной мне про Хрюшку приснился».

Повернулась лебедушка, и все очарование исчезло. Смотрела на парня Хрюшка, один глаз заплыл, под другим багрово-фиолетовый синяк, на руках и шее синие пятна.

– Кто ж тебя так обидел? – ужаснулся Николаша. – Хоть и похожа ты на свинью, а все ж крещеный человек.

– Ты, родимый, – ласково ответила Малаша. – Кашки я сварила, поел бы. Беда, стола нет, поставить некуда, сейчас на печку подам.

Стыдно стало Николаше, потупил глаза, а жена печально усмехнулась:

– У родителей жила – хорошего не видала, теперь совсем не увижу.

– Ты прости меня, Малаша, не со зла я, по глупости. Никогда тебя больше не обижу. Перед Богом и людьми ты мне жена.

* * *Прасковья дочери не выделила и куска рогожи. Пожалела и полотно, которое та наткала. Вещи, что по настоянию Мартына собирала в приданое Малаше, раскидала по сундукам старших дочерей. Ни платьев ей не отдала, ни платков. «Мне пятерых еще замуж выдавать, им нужнее, а Хрюшку пускай теперь муженек наряжает». Но Мартын младшенькую не оставил. Вместе с Николашей они сколотили стол и скамьи, подправили изгородь. Мартын привел козочку, пяток курочек, принес несколько мешков зерна.

Прасковья только шипела:

– Все готов этой уродине отнести.

Мартын цыкал на жену.

– Дочь она мне, – говорил он, – такая же любимая, как и остальные. – И так смотрел из-под кустистых седых бровей, что у Прасковьи пропадала всякая охота спорить.

Напрасно Малашины сестры надеялись, что женихи к ним рекой потекут. Даже скудного ручейка не получилось.

Деревенские кумушки развлекались тем, что, встретив Прасковью, заводили разговор:

– Парашк, а Парашк, говорят, у тебя больно наливка хороша.

– А кто ее пил? – спрашивала Прасковья.

– Николашка-пастух пробовал. На чем настаивала?

Прасковья старалась пройти мимо, но товарки не уступали дорогу:

– Девок замуж когда отдашь? Дуньке давно за двадцать, молодой парень ее уже не возьмет.

– Разборчива больно Дуняша, – отвечала Прасковья, – со всей округи к ней сваты едут, да всем отказывает.

– Кто отказывает? Жених? Значит, наливаешь мало, – хохотали кумушки.

Сестры, раньше вымещавшие свое зло на Малаше, начали ругаться друг с дружкой. Отцу с матерью хоть из дома беги. Наконец монеты, что Мартын хранил на дне сундука, сделали свое дело.

Распихали кое-как девок. Женихи оказались неказисты, но сестры и таким были рады. Дунька пошла за вдовца с тремя детьми, Лушке достался хромой, Нюрке хоть молодой, но пьяница, Фекла вышла за рыжего да конопатого, пятой, Акульке, хуже всех пришлось: достался ей муж беззубый и на один глаз кривой. Прасковье хоть на улицу нос не показывай, за водой к колодцу ходила чуть рассветет, иначе обступят ее соседки и потешаются:

– Ох, Парашк, в каком царстве-государстве ты для своих дочек женихов искала? Один краше другого, не налюбуешься на них, не насмотришься.

Молчит Прасковья. Когда-то она была бойкая на язык, в спорах ее не переговоришь, а теперь не знает, как ответить.

Было время, шел Мартын по деревне развернув плечи, мужики победнее перед ним шапку снимали, кланялись:

– Доброго денечка, Мартын Гаврилович.

Мартын порой мимо пройдет, не ответив. Теперь не узнать его. Нет былой стати, сгорбился и поседел.

Малаша на пересуды внимания не обращала: люди языками почесали и забыли, а ей жить. Пока Николаша пас коров, собирала по пригоркам ягоды и отправляла мужа с полными корзинами с утра на базар в город, а сама оставалась стеречь стадо. Малаша делала мужу наказы, и тот исправно приносил отрезы ткани, нужные для хозяйства вещи.

Когда Николаша был маленький, бабка сажала его в корыто и терла вместо мочалки своей натруженной рукой. Но после ее смерти паренек мылся только летом в речке. Одежду свою он тоже не стирал – боялся, что развалится, если ее потереть, а смены не было. Волосы он стриг себе сам, криво кромсая пряди большими ножницами. Поэтому похож Николаша был скорее на чучело, что ставят в огородах, чем на человека. Но теперь о нем было кому позаботиться. Впервые за долгое время Николаша вновь купался в корыте, его кудри были подстрижены и тщательно расчесаны. Оказалось, что они не грязно-серые, а цвета созревшей пшеницы, и васильковые глаза паренька засияли еще ярче. Малаша сшила мужу рубаху в синий горошек с красными ластовицами, новые штаны. Тут-то и разглядели деревенские, что Николаша стройный и красивый, с широкими плечами.

Малаша пошла по домам и сказала хозяйкам, что Николай у них больше столоваться не будет, ему жена похлебку варит, а пусть, как в других деревнях заведено, платят деньгами или зерном с нового урожая. Бабы пошумели, покричали, мол, какая-то Малашка-свиняшка нам указывать будет, но потом успокоились и согласились. Земли у Николаши не было, вот Малаша и занялась шитьем. Работала она споро, аккуратно, люди ей заказы несли. Из маленьких лоскутков-остаточков Малаша смастерила для себя пестрое одеяло, половички, на окошках появились занавесочки, избушка стала уютной. Жили Николаша с Малашей тихо, спокойно, без ссор и скандалов. Николаша даже по-своему полюбил жену, до того она была добра, незлобива. Он знал, что в полдень она непременно принесет ему перекусить на пастбище, а вечером его будет ждать теплый ужин. Малаша все делала с улыбкой. Оттого, видать, у нее и пустые щи объеденными получались, а хлеб пышным, ноздреватым и не черствел долго.

* * *Прошло лето, осень миновала, наступила зима. Прасковья Малашу не привечала, и та не ходила в отчий дом, но Мартын чуть не каждый вечер сидел в гостях у дочки. Он учил Николашу вырезать посуду, плести лапти. Зимние вечера быстро бежали за разговорами. Мартын обещал выделить земли, чтобы молодым было с чего кормиться. И все шло бы хорошо, если б не Малашины сестры-завистницы. Им было обидно, что Хрюшка, над которой они смеялись, в такое уважение вошла. Муж-красавец готов с нее пылинки сдувать. И злились сестры на мать, что не их она за Николашу отдала.

Сами сестры со своими мужьями так ругались и дрались, что деревенские посмотреть и послушать приходили. Иной мужичок бежит, торопится и кричит:

– Не началось?

Ему машут:

– Скорее! Уже горшки бьют, сейчас Нюрка выскочит.

– А синяк у нее на правом глазу, – скажет один.

– Нет, на левом, – перечит другой.

И ждут себе, когда зареванная Нюрка, кляня мужа и всю его родню, выбежит из дому.