Полная версия

Полная версияРабота актера над собой в творческом процессе воплощения

……………………… 19… г.

– Речь складывается не только из звуков, но и из остановок, – объяснял сегодня Аркадий Николаевич. – Как те, так и другие должны быть пропитаны темпо-ритмом.

Он живет в артисте и проявляется во время его пребывания на сцене, как в действиях и движениях, так и при неподвижности, как в речи, так и в молчании. Интересно теперь проследить, как сочетаются между собой в эти моменты темпы и ритмы движения, бездействия, речи и молчания. Этот вопрос особенно важен и труден в стихотворной форме речи. К ней я и обращаюсь теперь.

Трудность в том, что в стихе существует предел продолжительности остановки речи. Этот предел нельзя безнаказанно переступать, потому что чрезмерно затянутая пауза рвет линию темпо-ритма речи. Благодаря этому как говорящий, так и слушающий забывают предыдущую скорость, размеренность стиха и выбиваются из власти темпа и ритма. Тогда приходится заново входить в них.

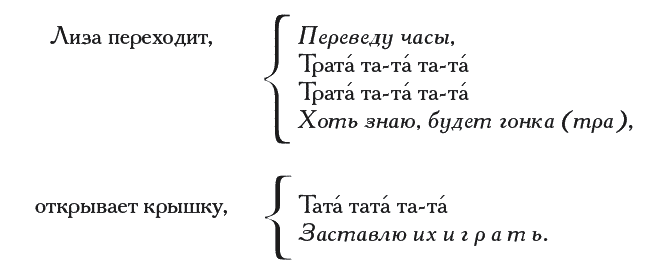

Это разбивает стих и создает в нем трещину. Однако бывают случаи, когда такие продолжительные остановки неизбежны по требованию самой пьесы, которая вклинивает в стих длинные, безмолвные действия. Вот, например, в первой сцене первого акта «Горя от ума» Лиза стучится в дверь спальни Софьи, чтобы прекратить затянувшееся до рассвета любовное свидание ее барышни с Молчалиным. Сцена идет так:

ЛИЗА

(у двери комнаты Софьи)

… И слышат, не хотят понять,

Ну чтобы ставни им отнять?

(Пауза. Видит часы, соображает.)

Переведу часы, хоть знаю, будет гонка,

Заставлю их играть.

(Пауза. Лиза переходит, открывает крышку часов, заводит или нажимает кнопку, часы играют.

Лиза пританцовывает. Входит Фамусов.)

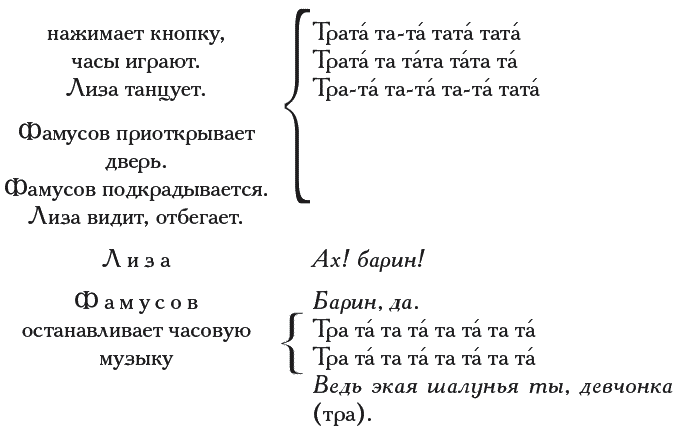

ЛИЗА

Ах! барин!

ФАМУСОВ

Барин, да.

(Пауза. Фамусов идет к часам, открывает крышку, нажимает кнопку, останавливает звон часов.)

Ведь экая шалунья ты, девчонка.

Не мог придумать я, что это за беда!

Как видите, в этих стихах очень длинные обязательные паузы из-за самого действия. Нужно еще добавить, что трудность выдерживания пауз среди стихотворной речи усложняется заботой о сохранении рифмы.

Чересчур длинный перерыв между словами «гонка» и «девчонка» или между «да» и «беда» заставляет забывать рифмующиеся слова, что убивает и самую рифму, а чересчур короткий перерыв и торопливое, скомканное действие нарушают правду и веру в подлинность совершаемого действия. Необходимо сочетать между собой время, перерывы рифмованных слов и правду действия. Во все эти моменты чередования речи, пауз и безмолвных действий «тататирование» поддерживает внутренний ритм. Он создает настроение, вскрывающее чувство, которое естественным путем втягивается в творчество.

Многие из исполнителей ролей Лизы и Фамусова, боясь продолжительных бессловесных остановок речи, чересчур торопливо выполняют обязательные по пьесе действия, чтобы поскорее вернуться к словам и к нарушенному темпо-ритму. Создается суетливость, убивающая правду и веру в совершаемые на сцене действия. Суетливость комкает подтекст, его переживания, а также внутренний и внешний темпо-ритм. Такая скомканность действия и речи становится простым сценическим недоразумением. Как то, так и другое скучно на сцене и не привлекает внимания зрителей, а, напротив, отталкивает его и ослабляет интерес к тому, что происходит на подмостках. Вот почему актеры, о которых я говорю, напрасно так торопливо бросаются к часам, так суетливо заводят или останавливают их. Этим они только выдают свою беспомощность, боязнь пауз, неоправданную суетливость и отсутствие внутреннего подтекста. Следует поступить иначе, а именно: спокойно, не торопясь, но и не перетягивая перерыва речи, выполнить действие, не останавливая внутреннего просчета, руководясь чувством правды и чувством ритма.

При возобновлении речи после длинной паузы надо на секунду усиленно подчеркнуть стихотворный темпо-ритм. Такое преподнесение его поможет как самому исполнителю, так и зрителям вернуться к нарушенным и, может быть, забытым скорости и размеру стиха. Вот в эти минуты «тататирование» снова оказывает нам неоценимую услугу. Оно, во-первых, наполняет длинную паузу мысленным ритмическим просчетом, во-вторых, тем самым оживляет ее, в-третьих, держит связь с темпо-ритмом предыдущей фразы, прерванной паузой, в-четвертых, при возобновлении чтения мысленное «тататирование» вводит в прежний темпо-ритм.

Вот что происходит в это время в речи и с остановками произносящего стихи.

Как видите, во все указанные моменты речи, действия и паузы роль темпо-ритма является важной.

Он вместе со сквозным действием и подтекстом пронизывает, точно нить, линии действия, речи, паузы, переживания и его воплощения.

……………………… 19… г.

Сегодня Аркадий Николаевич говорил:

– Пришло время подвести итог нашей долгой работе. Просмотрим наскоро все, что было сделано. Помните, как мы хлопали в ладоши и как создаваемое этими хлопками настроение механически вызывало внутри соответствующие чувствования? Помните, как мы выстукивали все, что приходило в голову: то марш, то лес зимой, то какие-то разговоры? Стуки также создавали настроение и вызывали переживания, если не в слушающих, то в самих стучавших. Помните три звонка перед отходом поезда и ваши искренние волнения путешественника? Помните, как вы сами забавлялись темпо-ритмом, как вы с помощью мнимого метронома вызывали в себе самые разнообразные переживания? Помните этюд с подносом и все ваши внутренние и внешние превращения из президента спортивного общества в пьяного лакея маленькой железнодорожной станции? Помните вашу игру под музыку?{21}

Во всех этих этюдах и упражнениях в области действия каждый раз темпо-ритм создавал настроение и вызывал соответствующее чувствование и переживание.

Аналогичные работы были произведены и в области слова. Помните, как влияли на ваше душевное состояние речь по четвертным, восьмым, дуолям и триолям?

Вспомните опыты по соединению стихотворной речи с ритмическими действенными паузами. Какую пользу принес вам в этих упражнениях прием «тататирования»! Как общий ритм стихотворной речи и размеренного, четкого действия соединял слова и движения!

Во всех этих перечисленных упражнениях в большей или меньшей степени, в том или ином виде происходило одно и то же, – создавалось внутреннее чувствование и переживание.

Это дает нам право признать, что темпо-ритм механически, интуитивно или сознательно действует на нашу внутреннюю жизнь, на наше чувство и переживание. То же происходит и во время творчества – пребывания на сцене.

Теперь слушайте меня со всем вниманием, потому что я буду говорить об очень важном моменте не только в области темпо-ритма, которым мы заняты теперь, но и в области всего нашего творчества.

Вот в чем заключается наше новое важное открытие.

Торжественно, выдержав паузу, Аркадий Николаевич начал объяснять.

– Все, что вы узнали о темпо-ритме, приводит нас к тому, что он самый близкий друг и сотрудник чувства, потому что он является нередко прямым, непосредственным, иногда даже почти механическим возбудителем эмоциональной памяти, а следовательно, и самого внутреннего переживания.

Из этого, естественно, следует, что:

Во-первых, нельзя правильно чувствовать при неправильном, несоответствующем темпо-ритме.

[Во-вторых,] нельзя найти правильный темпо-ритм, не пережив одновременно соответствующего ему чувствования. Между темпо-ритмом и чувством и, наоборот, между чувством и темпо-ритмом нерасторжимая зависимость, взаимодействие и связь.

Вникните глубже в то, что я говорю, и оцените до конца наше открытие. Оно исключительной важности. Речь идет о непосредственном, нередко механическом воздействии через внешний темпо-ритм на наше капризное, своевольное, непослушное и пугливое чувство! На то самое чувство, которому нельзя ничего приказать, которое пугается малейшего насилия и прячется в глубокие тайники, где оно становится недосягаемым, то самое чувство, на которое до сих пор мы могли воздействовать лишь косвенным путем, через манки. И вдруг теперь к нему найден прямой, непосредственный подход!!!

Ведь это же великое открытие! А если это так, то верно взятый темпо-ритм пьесы или роли сам собой, интуитивно, подсознательно, подчас механически может захватывать чувство артиста и вызывать правильное переживание.

Это огромно! – радовался Аркадий Николаевич.

– Спросите у певцов и актеров, что значит для них петь под дирижерство гениального музыканта, который угадывает верный, острый, характерный для произведения темпо-ритм.

«Мы не узнаем себя!» – восклицают в восторге певцы-актеры, окрыленные талантом и чуткостью гениального дирижера. – Но представьте себе обратный случай, когда певец правильно почувствовал и пережил свою партию и роль и вдруг неожиданно встречается на сцене с неправильным, противоречащим его чувству темпо-ритмом. Это неминуемо убьет и переживания, и чувство, и самую роль, и внутреннее сценическое самочувствие артиста, необходимое при творчестве.

Совершенно то же происходит и в нашем деле, когда темпо-ритм не идет в соответствии с переживаниями чувства и с воплощением его в действии и речи.

К чему же мы в конце концов приходим?

К необыкновенному выводу, который открывает нам широкие возможности в нашей психотехнике, а именно: оказывается, что мы располагаем прямыми, непосредственными возбудителями для каждого из двигателей нашей психической жизни.

На ум непосредственно воздействуют слово, текст, мысль, представления, вызывающие суждения. На волю (хотение) непосредственно воздействуют сверхзадача, задачи, сквозное действие. На чувство же непосредственно воздействует темпо-ритм.

Это ли не важное приобретение для нашей психотехники!

……………………… 19… г.

Сегодня Аркадий Николаевич делал «смотр темпо-ритма» речи. Прежде всего он вызвал Пущина, который прочел монолог Сальери и в смысле темпо-ритма показал себя удовлетворительно.

Вспомнив его неудачное выступление на одном из предыдущих уроков в этюде с подносом, Аркадий Николаевич сказал:

– Вот вам пример того, как в одном и том же человеке уживаются аритмия действия с ритмичностью речи, пусть немного сухой и недостаточно внутренне насыщенной.

Потом был вызван для проверки Веселовский, который в противоположность Пущину отличился в одном из предыдущих уроков – в этюде с подносом. Нельзя сказать того же о его сегодняшнем выступлении в качестве чтеца.

– Вот вам образец того, что ритмичный человек в области движения может быть одновременно аритмичным в речи, – сказал про Веселовского Аркадий Николаевич.

Следующим читал Говорков.

По поводу его выступления Аркадий Николаевич заметил, что среди артистов существуют такие, у которых однажды и навсегда для всех ролей, действий, речи, молчания установлен один-единственный темпо-ритм.

Говорков, по мнению Аркадия Николаевича, принадлежит к таким однообразным актерам в своих скоростях и размеренностях.

У лиц такого типа темпо-ритмы приноровлены к их амплуа.

У «благородного отца» свой постоянный и «благородный» темпо-ритм.

У «ingйnue» – щебетушек – свой «молодой», беспокойный, торопливый ритм; у комиков, героев и героинь – свой однажды и для всех ролей установленный темпо-ритм.

У Говоркова, хоть он и претендует на «героя», выработалась своя скорость и размеренность «резонера».

– Жаль, – сказал Аркадий Николаевич, – потому что это мертвит. Пусть бы лучше у него оставался на сцене собственный человеческий темпо-ритм. Этот по крайней мере не застывает на одной скорости, а все время живет и переливается.

Меня и Пашу Аркадий Николаевич не прослушал сегодня, точно так же как и Умновых с Дымковой.

По-видимому, мы достаточно надоели ему и достаточно выяснились в области темпо-ритма речи в сценах из «Отелло» и «Бранда».

Малолеткова не читала за неимением репертуара. Вельяминова – alter ego[10] Говоркова.

Таким образом, «смотр темпо-ритма» занял не много времени.

Вместо вывода о произведенном просмотре Аркадий Николаевич объяснил нам следующее:

– Есть много артистов, – говорил он, – которые увлекаются только самой внешней формой стихотворной речи, ее ритмом и рифмой, совершенно забывая о подтексте и о его внутреннем темпо-ритме чувства и переживания.

Эти актеры выполняют все внешние требования стихотворной речи с точностью, доходящей до педантизма. Они старательно отчеканивают рифмы, скандируют стихи, механически отбивая сильные моменты, и очень боятся нарушить математически точную размеренность ритма. Они боятся и остановок, потому что чувствуют пустоту в линии подтекста. Да его у них и нет, а без него нельзя любить и самый текст, потому что не ожившее изнутри слово ничего не говорит душе. Можно только внешне интересоваться ритмами и рифмами произносимых звуков.

Отсюда механическое «стихоговорение», которое не может быть признано стихотворной речью.

То же происходит у артистов этого типа и с темпом. Приняв ту или другую скорость, они неизменно держатся ее все время чтения, не зная того, что темп должен все время, безостановочно жить, вибрировать, до известной степени меняться, а не застывать в одной скорости.

Такое отношение к темпу и отсутствие в нем чувства мало отличаются от машинной игры шарманки или от механического отбивания ударов метронома. Сравните такое понимание скорости с отношением к ней гениального дирижера вроде покойного Никита{22}.

Для таких тонких музыкантов andante не является неизменяемым andante, a allegro для них не сплошное allegro. В первое моментально вкрапливается второе, а во второе – первое. Эти колебания дают жизнь, которая отсутствует в механическом счете ударов метронома. В хорошем оркестре темп тоже постоянно и едва заметно меняется, переливаясь, точно радуга.

Все сказанное относится и к нашему делу. И у нас среди режиссеров и актеров есть ремесленники, есть и прекрасные дирижеры. Темп речи одних скучен, однообразен, формален, тогда как темп вторых бесконечно разнообразен, оживлен и выразителен. Нужно ли объяснять, что актеры, относящиеся формально к темпо-ритму, никогда не овладеют стихотворной формой речи? Мы знаем и другие приемы чтения на сцене, при которых размеренность темпо-ритма настолько сильно нарушается, что стихи превращаются почти в прозу.

Это нередко происходит от излишнего, утрированного углубления подтекста, без соответствия с легкостью формы самого текста.

Такое переживание затяжелено психологическими паузами, грузными внутренними задачами, сложной, запутанной психологией.

Все это создает соответствующий тяжелый внутренний темпо-ритм и запутанный психологический подтекст, которые по своей сложности трудно вмещаются в стихотворную словесную форму.

Нельзя с густым, грузным голосом драматического сопрано вагнеровского репертуара браться за исполнение арий легкого, эфирного колоратурного сопрано.

Совершенно так же нельзя передавать чрезмерно углубленное тяжелое переживание в легких ритмах и рифмах грибоедовского стиха.

Значит ли это, что стихи не могут быть глубоки по содержанию и чувству? Конечно нет. Напротив, мы знаем, что для передачи возвышенных переживаний и трагического пафоса любят прибегать к стихотворной форме.

Нужно ли добавлять, что актеры с чрезмерно грузным, без нужды затяжеленным подтекстом трудно владеют стихотворной формой.

Третий тип актеров находится посередине между первыми двумя. Они одинаково любят как подтекст с его внутренним темпо-ритмом и переживанием, так и стихотворный текст с его внешним темпо-ритмом, звучными формами, размеренностью и четкостью. Актеры этого типа обращаются со стихом совсем иначе. Они еще до начала чтения входят в волны темпо-ритма, все время остаются и купаются в них. При этом не только чтение, но и движения, и походка, и лучеиспускание, и само переживание все время наполняются теми же волнами того же темпо-ритма. Они не покидают их и во время речи, и в моменты молчания, в логических и психологических паузах, и при действии, и при бездействии.

Артисты этого типа внутренне насыщены темпо-ритмом, свободно распоряжаются остановками, потому что они у них не мертвые, а живые, потому что их паузы внутренне насыщены темпо-ритмом; они изнутри согреты чувством и оправданы вымыслом воображения.

Такие актеры постоянно и невидимо носят в себе свой метроном, который мысленно аккомпанирует каждому их слову, действию, мышлению и чувствованию.

Только при таких условиях стихотворная форма не стесняет артиста и его переживания, а дает ему полную свободу для внутреннего и внешнего действия. Только при таких условиях у внутреннего процесса переживания и у внешнего словесного воплощения создается в стихотворной форме один общий темпо-ритм и полное слияние подтекста с текстом.

Какое счастье обладать чувством темпа и ритма! Как важно смолоду позаботиться о его развитии! Среди актеров есть, к сожалению, много людей с неразвитым чувством темпо-ритма.

В тех случаях, когда они сами собой правильно чувствуют то, что передают, они тотчас же становятся относительно ритмичными при словесной и действенной передаче своего переживания. Это тоже происходит по той же причине тесной связи ритма с чувством. Но в тех случаях, когда последнее не оживает само собой и к нему надо подходить с помощью ритма, те же люди становятся беспомощными.

VI. Логика и последовательность

1

Логика и последовательность как во внутренней, так и во внешней творческой работе имеют огромное значение. Вот почему большая часть нашей внутренней и внешней [сценической] техники опирается на них.

Вы должны были заметить это на протяжении всего изучаемого нами теперь курса. Во все моменты прохождения его я то и дело опирался и сносился на логику и последовательность как простого физического реального действия, так и сложного запутанного внутреннего переживания и действия.

Логичность и последовательность действия и чувствования – одни из важных элементов творчества, которые мы теперь изучаем.

Как же пользоваться логикой и последовательностью в нашем искусстве?

Начну с внешнего действия, так как там нагляднее проявляется то, о чем теперь мне приходится говорить.

По усвоенной многолетней механической привычке, которая вошла в нашу двигательную мускульную систему, мы в реальной жизни действуем чрезвычайно логично и последовательно. Мало того, мы не можем действовать иначе, так как без надлежащей логики и последовательности нам не удалось бы выполнить многие необходимые нам в жизни действия. Вот, например, когда надо выпить стакан воды, необходимо сначала вынуть пробку из графина, подставить стакан, взять графин, наклонять его и лить воду в стакан. Если же мы вздумаем нарушать эту последовательность и начнем лить воду, не подставив стакан, или, если мы, не вынув стеклянной пробки из графина, будем наклонить его над стаканом, то случится катастрофа, то есть мы или прольем воду на поднос или на стол, на котором стоит графин, или разобьем стакан, в который упадет пробка наклоняемого нами графина.

Та же последовательность еще больше нужна в более сложных действиях.

Все это так элементарно и понятно, что в жизни мы об этом не задумываемся. По набитой привычке логика и последовательность сами собой являются и помогают нам.

Но как это ни странно, на сцене мы теряем логику и последовательность даже в самых простых действиях. Вспомните, как певцы и актеры размахивают бокалами, якобы доверху наполненными вином. Вспомните, как они одним махом опрокидывают в горло громадные кубки и не захлебываются от такой массы влаги, сразу вливаемой в горло.

Проделайте такую же операцию в жизни, и человек захлебнется и превратится в утопленника или же он выльет три четверти вина из кубка себе за воротник и на платье. Веками актеры проделывают такого рода невозможные в действительности действия, не замечая нелогичности и непоследовательности своих действий. Это происходит потому, что на сцене мы не собираемся по-настоящему пить вино из пустого картонного кубка. Нам не нужна там логика и последовательность производимого действия.

В жизни мы тоже не думаем о них, но тем не менее наши действия там логичны и последовательны. Почему же? Да потому, что они нам действительно нужны и мы по моторной привычке делаем все, что необходимо для их выполнения, и подсознательно чувствуем все, что необходимо для этого делать.

В реальной жизни в каждом действии, производимом нами подсознательно или механически, есть логика и последовательность. Они привычно, так сказать подсознательно, участвуют в том, что необходимо для нашей жизни.

Но сценические действия не нужны нашей человеческой природе; мы делаем лишь вид, что они необходимы нам.

Трудно делать то, к чему нет потребности. В таких случаях действуешь не по существу, а «вообще», но вы знаете, что на сцене это приводит к театральной условности, то есть ко лжи.

Как же быть? Надо из отдельных, маленьких действий, логически и последовательно подобранных друг к другу, складывать большое действие. Так было с Названовым в этюде «счета денег» и сжигания их[11].

Но тогда я руководил им и направлял каждое его малое, составное действие. Без меня он бы не смог выполнить данной ему задачи.

Почему же? Потому что он, как и огромное большинство людей, недостаточно наблюдателен и мало внимателен к мелочам и деталям жизни. Он не следил за ними, он не знает, из чего, из каких отдельных частей создаются наши действия; он не интересовался их логикой и последовательностью, а довольствовался тем, что они сами собой создавались.

Но я по опыту знаю, насколько это необходимо на сцене, и постоянно работаю в этом направлении, наблюдаю в самой жизни. Советую и вам последовать моему примеру. Тогда вам будет нетрудно вспоминать на сцене малые составные действия, их логику и последовательность, проверять и вновь складывать большие действия.

Стоит почувствовать логическую линию сценического действия, стоит несколько раз проделать его на подмостках в правильной последовательности, и оно тотчас же оживет в вашей мускульной и иной памяти. Тогда вы ощутите подлинную правду вашего действия, а правда вызовет веру в подлинность того, что вы делаете.

Когда артист добьется этого, привыкнет к последовательности и к логичности своего действия, когда органическая природа узнает и примет его, тогда правильное действие войдет в жизнь роли и будет производиться, как и в реальной действительности, подсознательно. Старательно учитесь логике и последовательности физических действий.

– Как же учиться-то? Как?..

– Возьмите бумагу, перо и пишите то, что делаете:

1. Ищу бумагу в столе.

2. Берусь за ключ, поворачиваю замок, тяну на себя ящик стола. Отодвигаюсь со стулом, чтобы дать место выдвигаемому ящику.

3. Проверяю и вспоминаю, где, что и по какому общему плану разложены вещи в ящике. Понимаю, где искать бумагу. Нахожу, выбираю более подходящие листы, откладываю их на стол. Привожу на нем все в порядок.

4. Задвигаю ящик, придвигаюсь к столу.

Должен признаться вам, что подобного рода записи я произвожу в особых тетрадях. У меня накопилось большое количество их, и я нередко обращаюсь к ним за справками. Записи быстро оживляют память моих мускулов и очень помогают мне. Упоминаю об этом для вашего сведения.

* * *…На протяжении наших занятий, если вы вспомните, мне приходилось на каждом шагу при изучении каждого из элементов обращаться к помощи логики и последовательности. Это доказывает, что они необходимы нам не только для действия, для чувствования, но и во все другие моменты творчества: в процессе мышления, хотения, ви́дения, создания вымыслов воображения, задач и сквозного действия, беспрерывного общения и приспособления. Только при непрерывающихся линиях логики и последовательности во все моменты творчества создается в душе артиста правда, вызывающая искреннюю веру в подлинность своего чувствования на сцене.

Нельзя поверить искренно тому, что непоследовательно и нелогично, и когда это встречается в действительной жизни, то такое явление [бывает] исключением из общего правила, характерной особенностью отдельных [случаев]. В таком употреблении, конечно, непоследовательность и нелогичность приемлемы на сцене. В остальное же время необходимо с чрезвычайным вниманием и строгостью следить за тем, чтобы все было до последней степени логично и последовательно, так как без этого рискуешь впасть в передачу страстей, образов и действий «вообще». Вы знаете, что такая игра толкает на представление, на наигрыш, на ремесло.