Полная версия

Полная версияИстории города С

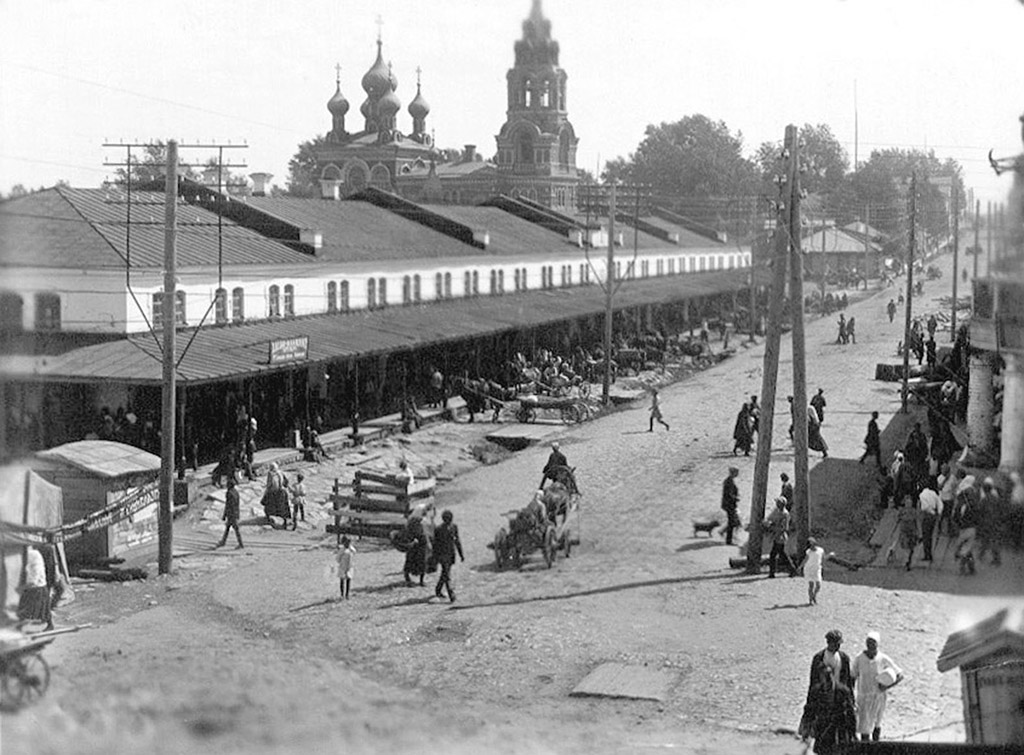

В старину ярмарочная и рыночная торговля в городе Слободском шла очень бойко. Все торговые места не вмещались на одну только Главную площадь и были рассредоточены практически по центральным улицам города. Хотя, конечно, основным местом торга были Главная площадь и примыкавшая к ней с южной стороны Никольская.

В целом для торговли в городе были отведены 4 площади, а также близлежащие к ним улицы. В первой половине ХIХ века в Слободском действовало три постоянные ярмарки, а ближе к концу ХIХ века их количество возросло до четырех – это «пятое», «десятое» (то есть после крупных религиозных праздников), осенняя и Екатерининская. За торговлю на них городской думой была установлена ярмарочная такса за места.

В ярмарочные дни в город съезжались люди со всего Слободского уезда. Свою продукцию на продажу: сырье для кожевенного производства, холсты, зерно и продукты питания – привозили жители окрестных сел и деревень. Все это скупалось горожанами оптом или в розницу для своих ремесленных, производственных и бытовых нужд.

В периоды между ярмарками торговля в городе не прекращалась – продавцами были слободские предприниматели, которые держали постоянные торговые места и занимались ежедневной продажей товаров, обеспечивая слобожан всем необходимым. Оживленную торговлю слобожане вели постоянно. Это очередное подтверждение, что Слободской был одним из крупных торговых центров Вятской губернии.

Последний амбар купеческого Слободского

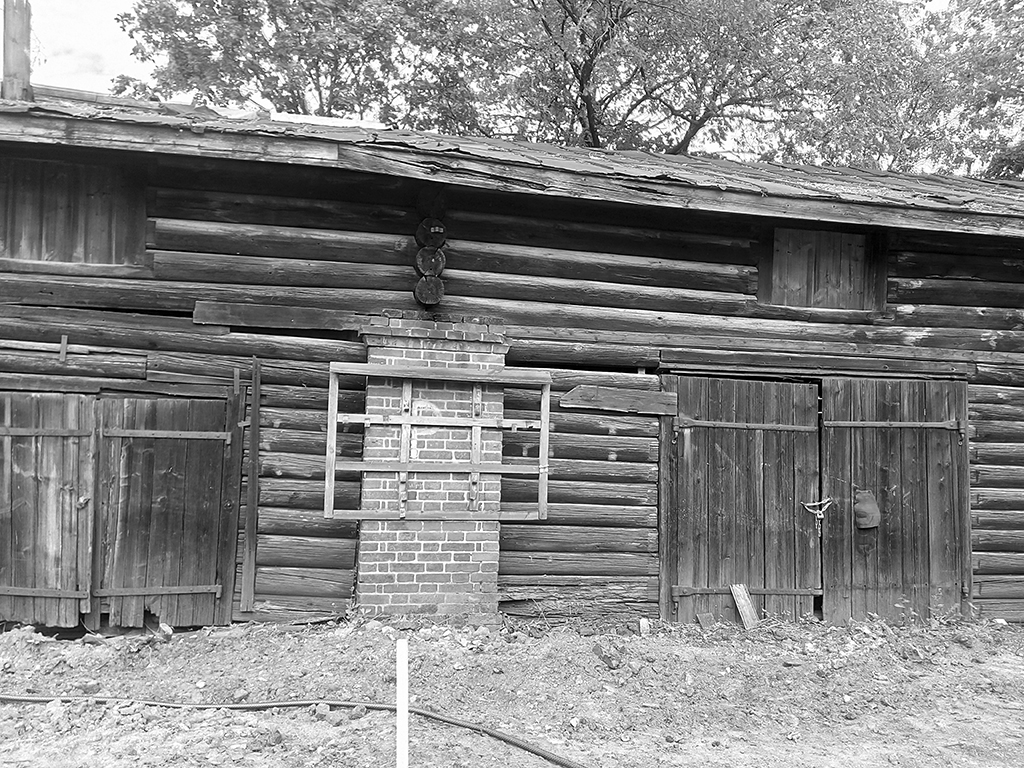

Инициатором этого рассказа стала слобожанка Н.Б. Владимирова. Она обратила внимание на старинный амбар около центральной аптеки на ул. Советской, 97, который раньше был почти не видим в глубине построек между улицами Советской и Рождественской. После расчистки территории при строительстве нового детского сада «Улыбка» появилась возможность разглядеть его практически со всех сторон. По всему видно, что амбар был построен рачительным хозяином на века – с торцов его западная стена сложена из красного кирпича, восточная – из кирпичных стоек и дерева, боковые стены из крупных бревен. Если бы не пришедшая в упадок крыша, то пользуйся им хоть сейчас, но к сожалению, амбар был полностью снесен осенью 2019 года.

«Когда прохожу мимо этого аптекарского амбара, то всегда возникают воспоминания детства, – рассказала Н.Б. Владимирова. – Моя мама Варвара Гавриловна Владимирова работала глазным врачом, и мы с ней часто заходили в аптеку. Пока мама общалась с аптекарями, мне нравилось разглядывать лекарства, брать в руки разные баночки. И я всегда видела этот амбар. Немного позднее на нижний этаж аптеки перевели музыкальную школу, и мы, ученики, на переменах играя во дворе, видели, как в амбар заходят и выходят работники аптеки.

Недавно я решила сфотографировать амбар. Строители детского сада спросили, зачем мне нужны эти фотографии? Они, молодые парни, даже не слышали такого слова «амбар». Я им рассказала, что это старое название склада для зерна, муки и других товаров. Слободские купцы широко занимались торговлей и имели в собственности большие вместительные амбары, которые когда-то были характерной чертой наших городских пейзажей. Чтобы не испортить товар, в них даже ледники делали, в которых холод держался с весны до осени. Помню, что такой амбар с ледником раньше стоял на углу улиц Энгельса и Советской.

Также мама рассказывала, что за нашим домом на ул. Советской, 72 стоял большой амбар купца Ончукова. Представители этого купеческого рода занимались торговлей хлебом и зерном. Старожилы города помнят огромные бревенчатые амбары купцов Александровых, которые еще не так давно можно было видеть по правую сторону вдоль ул. Советской при выезде на Демьянку.

После революции купеческие амбары стали закромами родины – их переоборудовали в складские помещения для городских предприятий и учреждений, в сараи для жителей города. Для слобожан старшего поколения эти амбары были привычным явлением, а сегодня практически все они исчезли, жаль, что закончилась их эпоха».

Слобожанка О.Н. Кулефеева продолжила рассказ: «Моя мама Тамара Михайловна Шуранова работала заведующей аптекой № 4, и в детстве я часто там бывала. Аптека была одна на весь город, многие лекарства готовили прямо на месте, все сырье, лекарственные травы и другой лечебный товар хранились в огромном аптекарском амбаре. Я помню, что он был затарен ящиками с минеральной водой, там же стояли огромные тюки ваты, которую фармацевты взвешивали на весах и упаковывали в вощеную бумагу для продажи населению. Больше всего меня поражали в амбаре огромные бутыли с рыбьим жиром, который аптекари разливали по пузырькам и приклеивали на них наклейки.

В памяти осталась объемная деревянная бочка, которая стояла на первом этаже аптеки. Скорее всего, она тоже была перенесена из этого амбара. Раньше стеклянную посуду от использованного лекарства слобожане не выбрасывали, а сдавали обратно в аптеку. Все пузырьки и склянки замачивались в этой бочке для отмокания.

Электрического света в амбаре не было, и когда там работали аптекари, то они настежь распахивали широкие ворота. В остальное время на них висел старинный овальный замок в форме большого рулета, который открывался очень большим ключом. Амбар стоял на фундаменте, был сделан капитально, с проконопаченными стенами, деревянным настилом под ногами, чтобы нигде не дуло и не протекало.

В детстве, в 50-е годы ХХ века, я жила в доме на углу улиц Вятской и Ленина (ныне Рождественской). Во дворе нашего дома напротив типографии был еще один старинный двухэтажный деревянный амбар с лестницей, который был разделен перегородками для пользования всеми соседями. Второй этаж амбара взрослые называли галереей, а мы, ребята, «гландерейкой». Там было полутемно, чисто, от бревенчатых стен исходило приятное тепло и таинственность. Этот амбар служил людям очень долго, его разобрали пять лет назад».

Хлебные амбары – интересная часть истории города Слободского второй половины ХVIII-ХIХ веков. Многие слободские купцы тогда занимались торговлей зерном и хлебом. В городе стояли лавки и торговые купеческие амбары с пудовыми замками, действовали рынки, велась оживленная торговля на ярмарках, где продавались кожи, пушнина, сукно сермяжное, холсты, льняное семя, мед, воск, масло коровье, сало говяжье и другие товары и съестные припасы.

Слободской в те годы входил в число крупнейших центров хлебной торговли Вятского края. Хлеб в город привозили не только с юга губернии, но и южных регионов Российской империи. Поскольку объемы хлебной торговли были очень велики, а зерно в межсезонье нужно было где-то складировать, то слобожане-купцы строили в городе огромные амбары прямо около своих домов, куда ссыпалось на хранение привезенное зерно.

Зимой, когда становились дороги, особенно большое количество хлеба купцы вывозили на продажу в Архангельск. Он доставлялся из Слободского гужевым транспортом через реку Летку в Ношуль, где имелась пристань на реке Лузе. Насколько велик был поток грузов, свидетельствует тот факт, что вятские купцы ежегодно нанимали для перевозки товаров на Ношульскую пристань от 7,5 до 11 тысяч подвод с извозчиками. На пристани хлеб и другие товары перегружались на суда и сплавлялись, обычно в весеннее половодье, по рекам Лузе и Югу в Северную Двину, по которой плыли до Архангельска – портового города, где шли активные продажи, в том числе и за границу. Именно благодаря торгу в Архангельске шло наращивание капиталов многих слободских купцов, и в городе Слободском наблюдался экономический рост и расцвет.

Возвращаясь к теме купеческих амбаров, нужно отметить наиболее известные слобожанам строения, прежде всего возле бывшего спиртзавода на ул. Советской. Понятно, что они связаны больше не с хлебной торговлей, а заготовкой и хранением зерна для выработки спиртоводочной продукции. Непосредственно для хранения зерновых запасов и торговли на Архангельск важное значение имели хлебные амбары, которые тянулись по линии ул. Христорождественской (ныне территория напротив городского рынка). Они выходили на Хлебную торговую площадь и занимали целый квартал. Напротив них по ул. Глазовской (ныне Советской) стоял дом (ныне здание краеведческого музея) владельца амбаров Ксенофонта Алексеевича Анфилатова, основной торг которого состоял на Архангельск, и дом его дяди Луки Ивановича Анфилатова (ныне здание почты). Рядом с ними и сегодня можно увидеть различные хозяйственные строения. Это был, по сути, целый квартал одной семьи – Анфилатовский квартал. Племянник Иосиф Смолин (сын сестры) служил помощником К.А. Анфилатова, представлял его торговые дела и жил в доме, где сейчас находится аптека № 4. Возможно, «аптекарский» амбар, о котором шла речь выше, находился в его владении.

Сегодня мы не знаем, сколько всего было торговых купеческих амбаров на территории города. Но если поработать в архиве, то их можно сосчитать, поскольку городская власть вела регулярный учет домов и всех хозяйственных построек: флигелей, сараев, каретников, конюшен, амбаров. Лишь немногие из них сохранились до наших дней и представляют старинное лицо города. Эти строения могут многое рассказать о социально-экономическом развитии Слободского и его славном торговом купеческом прошлом.

Легенда старого кладбища

Внимание проходящих по улице Советской города Слободского вдоль старого кладбища неизменно привлекает высокая, кованная узором могильная ограда. Входом в нее раньше служила дугообразная дверь, которой давно уже нет на месте. А вот надпись на памятнике сохранилась: «Ветошкина Зинаида Ивановна 1881-1911, 17 апреля». Уже больше века, как появилась эта могила, но до сих пор о ней ходят таинственные слухи.

Слободской краевед О.В. Рогожников рассказывал: «Помню, как в детстве, бывая с бабушкой на кладбище, я впервые услышал необычную историю, которая поразила мое воображение. Много позже один слобожанин вновь напомнил о ней. И в наше время эта история не забылась – в интерпретации разных рассказчиков основная канва сюжета остается неизменной, меняются лишь нюансы. В некоторых рассказах появляются подробности о бриллиантах, и тогда эта история приобретает авантюристический оттенок.

На памятнике обозначено имя слободской купчихи, владевшей сетью магазинов в центре города (ныне здание на ул. Советской,77). Случилось такое несчастье, что в день собственной свадьбы Зинаида Ивановна скончалась. Безутешный жених похоронил возлюбленную в свадебных одеждах и драгоценностях, которые на ней были. А могилу на западный манер устроил в виде склепа под землей. Сверху был установлен перископ, и через этот оптический прибор можно было разглядеть лицо покойницы. Когда в склепе зажигали свечу, мерцал огонек и создавалось впечатление, что умершая разговаривает. Игра света и тени создавала в окуляре такую мистическую картину. Вход в склеп находился под замком и всегда охранялся. Затем пришла революция, и волна ее разрушений докатилась до городского кладбища. Скорее всего, тогда до украшений Зинаиды Ивановны кто-то добрался. Позднее и вход в склеп, и сама могила сравнялись с землей».

За давностью времени трагизм этой истории сгладился, и она воспринимается как романтическое повествование о силе любви. Остается лишь констатировать, что все в человеческой жизни куда-то движется, разрушается, перемещается в другое состояние, обрастает легендами. А где правда, где вымысел, уже бывает трудно судить.

Капитал А.С. Пушкина в Слободском

Во все времена слобожане с особым почтением относились к имени А.С. Пушкина и высоко ценили его творчество. В 2019 году, когда в России отметили 220-летие поэта, по решению Слободской городской Думы одна из старинных улиц города Слободского была переименована в его честь. Отныне ул. А.С. Пушкина (бывшая Свердлова), которая начинается на западной окраине города, прямиком ведет в детский парк им. А.С. Пушкина.

История свидетельствует, что в 1899 году, отмечая 100-летний юбилей А.С. Пушкина, общественность города Слободского приняла решение устроить на крутом берегу реки Вятки городской сквер и присвоить ему имя великого русского поэта. Инициативу в этом проявила дворянская дочь Валентина Петровна Булгакова, взявшая на себя хлопоты по организации садовых работ. Городской голова Валентин Петрович Куршаков, библиофил и почитатель Пушкина, без разговоров пошел на поводу у молодой общественницы, да и многие другие слобожане взялись помогать новому делу. К слову сказать, вскоре Валентина Булгакова вышла замуж за своего тезку Валентина Куршакова, а в городе появилось новое поле для деятельности культурных сил.

На ограду Пушкинского сквера было выделено 100 рублей. Жители города поддержали постановление городской думы от 28 мая 1899 года и в скором времени внесли более 300 рублей пожертвований. Любители драматического искусства и музыки ставили платные спектакли и концерты в манеже (сейчас спортпавильон стадиона «Труд») в пользу сквера, а горожане собирали по 3-5 копеек с души. Таким образом, на счету благотворительного общества собралась необходимая сумма денег, которая в Анфилатовском банке именовалась «капитал Пушкина А. С.». Он был употреблен на благоустройство сквера и посадку молодых деревьев: ясеня, кедра, туи, серебристого тополя в два ряда для разбивки главной аллеи. С окончанием работ в 1901 году городская дума выразила искреннюю признательность всем, кто принял участие в устройстве Пушкинского сквера.

После революции парк перешел к пролетарской молодежи. В 1924 году ее руками была заложена березовая роща. Шли годы, подрастали деревья, раскидывая свои роскошные кроны, и парк стал любимым местом отдыха слобожан. Позднее этот лучший уголок в городе был передан детям, стал называться детским парком, и юные слобожане стали его главными хозяевами.

Свыше 30 лет, с 1957 по 1990 год, директором детского парка работала Анастасия Яковлевна Забарная. Благодаря ее трудам в парке была проведена большая работа по благоустройству: заасфальтирована дорожка аллеи, разбиты газоны, цветники, высажены новые деревья. В начале 60-х лет было построено двухэтажное здание для работы кружков, установлены аттракционы и карусели.

А.Я. Забарная вспоминала: «Самым ярким и незабываемым событием стало открытие в детском парке памятника А.С. Пушкину. История его появления необычна. Когда в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, то детский парк хотели назвать его именем. Но слободские старожилы и краеведы утверждали, что у парка есть историческое имя «Пушкинский», присвоенное еще при закладке сквера. В архивных документах нашли этому подтверждение. Тогда имя первого космонавта присвоили Дому пионеров, а имя А.С. Пушкина закрепили в вывеске, установленной на центральном входе в детский парк, в печати и во всех документах этого учреждения.

Чтобы приблизить Пушкина к юным жителям города, было решено поставить в детском парке памятник поэту. Автором и создателем монумента стал кировский скульптор В.С. Рязанцев. Он работал над памятником в течение пяти лет, с 1966 по 1971 годы. Наконец, работа была завершена, и из Кирова памятник привезли и установили шефы со Слободского ремзавода.

Открытие памятника А.С. Пушкину проходило в день рождения поэта 6 июня 1971 года при огромном стечении взрослых и детей. Люди шли с букетами, памятник утопал в цветах. Литератор школы №6 М.Н. Шуповаленко подготовила сценарий. Праздничным выступлениям не было конца, дети читали стихи А.С. Пушкина. Детская библиотека им. 1 Мая подготовила инсценировку сказок А.С. Пушкина. Позднее по обеим сторонам памятника, а также у входных ворот установили витрины-панно с изображением героев сказок А.С. Пушкина, созданные местным художником П.Ф. Ступаком.

Памятник А.С. Пушкину в городе был почитаемым, стал величественным местом, молодожены возлагали к его подножию живые цветы. За ним следили, золотили буквы надписи. Благодаря памятнику великому поэту, детский парк был святым местом, дух А.С. Пушкина оберегал его, за время моей работы здесь не произошло никаких несчастий. Я была спокойна за родной парк и уверена, кто коснется детского парка с плохими мыслями, дух А.С. Пушкина обязательно его накажет. Жалею, что рано ушла на пенсию и не смогла уберечь парк от разрушения».

В 2009 году старшеклассники гимназии под руководством Заслуженного учителя РФ Н.А. Ситниковой к 210-летию поэта провели урок-акцию «Пушкин и Слободской». Ребята основательно подготовились к этому мероприятию, направленному на защиту памятника великому русскому поэту на слободской земле и детского парка, которые к тому времени оказались в запущенном состоянии. Гимназисты подготовили коллективный проект «Пушкинский парк в городе Слободском». В нем были расписаны все детали возрождения детского парка и реставрации памятник А.С. Пушкину.

Спустя десятилетие, эти идеи воплотились в жизнь. Летом 2020 года шли работы по благоустройству парка и его окрестностей, в которых принимали участие все желающие жители города. Масштабная реконструкция парка стала возможной в результате участия города Слободского в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». 5 сентября 2020 года состоялось открытие обновленного парка, который теперь выглядит современным и ухоженным местечком старинного города Слободского. Восстановление детского парка им. А.С. Пушкина стало вопросом сохранения культурной ценности и наследия города, что оставили нам предки.

А.С. Пушкин в городе Слободском ни разу не был, но его имя живет не только в истории детского парка, скульптурном памятнике, но и старинных городских особняков, литературной биографии города. Известно, что после смерти поэта его вдова Наталья Николаевна с сентября 1855 по январь 1856 года жила на вятской земле вместе с мужем П.П. Ланским, чью фамилию носила во втором браке. Генерал-адъютант Ланской был назначен начальником ополчения и приезжал в Вятку с целью набора вятских дружин для участия в Крымской войне.

Некоторое время чета Ланских провела в Слободском, остановившись в доме купца П.П. Гусева. Слободское купечество устроило в честь именитых гостей торжественный прием. В одном из гусевских особняков (ныне здание больницы по ул. Советской, 90, на котором в 2016 году установлена мемориальная доска с изображением Н.Н. Ланской), 6 декабря 1855 года был дан бал в честь торжественного прибытия ополченских знамен. На этом бале в платье, шитом золотом, танцевала Н.Н. Ланская. Ее величественная наружность и богатый наряд покорили всех. Супругам Ланским, в свою очередь, очень понравилось столичное убранство дома градоначальника и его угощение. А город Слободской П.П. Ланской назвал «премиленьким и чистым городком».

Наталья Николаевна, известная светская дама, в общении со слобожанами в полной мере обнаружила тот простой, милый тон, который ценил в ней Пушкин. Она даже присутствовала в Благовещенском соборе на бракосочетании слободской девицы Юлии Ильиничны Косаревой с помещиком Смольяниновым, сыном калужского губернатора. «Она увезла самую теплую память о своих вятских друзьях, которые без всякого стесненья обращались к ней, когда требовалась какая-нибудь услуга в далекой столице», – вспоминала впоследствии дочь Ланских Александра Петровна Арапова.

В середине ХIХ века в Слободской к своим родственникам купцам Косаревым приезжала муза А.С. Пушкина Анна Петровна Керн, которой он посвящал свои стихи. В городе Косаревым принадлежали красивые особняки (ныне здания почтамта на ул. Советской, 93 и Слободской гимназии на ул. Рождественской, 77). В каком-то из них гостила воспетая в стихах поэта А.П. Керн.

Литературные нити Слободского ведут к семейству Прасковьи Александровны Осиповой, большого друга А.С. Пушкина, с которой он встречался в ее имении в Тригорском, будучи в ссылке в Михайловском. А.П. Керн приходилась П.А. Осиповой племянницей. А дочь Осиповой, Екатерина Ивановна, была замужем за сыном Александра Ивановича Фока – главного лесничего Слободского в 20-е годы ХIХ века. В 1831 году А.С. Пушкин в одном из своих писем упоминал о кончине А.И. Фока. Возможно, что в город Слободской могли приходить письма от А.С. Пушкина.

На вятской земле жили многие друзья, знакомые и корреспонденты А.С. Пушкина: лицейский товарищ А.А. Корнилов, литератор П.Л. Яковлев, декабрист И.Н. Горсткин, «кавалер-девица» Н.А. Дурова. Среди сотрудников пушкинского журнала «Современник» был литератор А.И. Емичев. Он родился в 1808 году в городе Слободском, окончил местное уездное училище, вначале служил канцеляристом в суде. В 1834 году получил должность секретаря во 2-м департаменте Сената и с того времени до конца своих дней жил в Петербурге. Он писал статьи и рассказы, в которых бережно воссоздавал детали быта и культуры своей малой родины. В 1836 году в журнале «Современник» появилась статья А.И. Емичева «Мифология вотяков и черемисов», в рукописи которой имелись пометки, сделанные А.С. Пушкиным. Контакты Емичева долгое время были связаны с городом Слободским, где жили его братья Александр и Иван. Картины слободской жизни изображены им в повести «Советница». Литературное наследие А.И. Емичева мало исследовано, ясно одно – архив писателя может привести прямо к А.С. Пушкину.

Иоанн Кронштадтский на слободской земле

Иоанн Кронштадтский (1829-1907) служил настоятелем Андреевского собора в Кронштадте и снискал себе известность и уважение во всей России как неутомимый проповедник, духовный писатель, церковно-общественный и социальный деятель. В городе Вятке Иоанн Кронштадтский побывал дважды – первый раз в июне 1904 года проездом в Сарапул через Пермь и на обратном пути, отбывая в Котлас. Второй приезд отца Иоанна в город Вятку, а точнее, в село Вознесенское-Вахрушево Слободского уезда состоялся по приглашению сыновей основателя первых кожевенных заводов Ильи Тимофеевича Вахрушева. Они просили батюшку, чтобы он помолился на могиле отца и благословил их на дальнейшее дело. Также предполагалась поездка отца Иоанна в город Слободской, но она не осуществилась.

Известно, что 1 июня (ст. стиль) 1907 года в половине первого часа дня отца Иоанна встретили на вокзале города Вятки. Каков же был народный подъем, когда он показался в дверях вагона! Пока шел до кареты, несколько раз пришлось остановиться, чтобы благословить окружающих. Со всех сторон ему подавали письма, поминальные записки, много пожертвований. Деньги батюшка тут же раздавал. И по дороге в Вознесенское-Вахрушево также останавливался несколько раз, чтобы благословить крестьян, которые собрались с окрестных деревень.

В самом Вахрушево его встретил колокольный звон и длинные ряды почитателей по обеим сторонам улицы, а также духовенство по главе с благочинным города Слободского протоиереем Андреем Замятиным. За трапезою отец Иоанн говорил о различных вопросах, в том числе о печальных событиях в духовных школах: «Тяжело говорить, как гибнет ныне учащаяся молодежь. Но еще тяжелее видеть, что в духовной школе царит теперь настроение, ничего общего не имеющее со служением Церкви Божией…прискорбно, что и ваша Вятская семинария тоже поддалась разлагающему влиянию гибельных, чуждых духу Христова учения, вожделений». Здесь нужно пояснить, что в 1905-1907 годах Вятскую семинарию захлестнул революционный дух. Апогей бойкота, перешедшего в открытый бунт, пришелся на май 1907 года, в результате чего семинария была закрыта.

Сохранились и другие высказывания отца Иоанна, которые звучали в тот день в Вахрушах. Например, он сказал: «Прежние духовные журналы давали пищу для ума и сердца верующих христиан; ныне нет уже таких журналов; на смену им появились новые издания, преследующие чисто житейские цели. Чтобы не оставаться без любимого чтения, я всегда имею при себе походную библиотечку, в которой собраны книги, отвечающие моему настроению; благодаря этому я всегда имею возможность почитать, что мне нравится, и не тратить бесполезно времени на чтение таких газет и журналов, в которых пишут много лишнего, вредного для души».

Вечером 1 июня на квартире, где остановился, отец Иоанн совершил общую исповедь, а на следующий день совершил литургию в местном храме в сослужении священников из Вахрушей, Слободского, Бобино, Совья и Вятки. После службы он объехал многие дома вахрушевцев, где совершал молебны. Также отец Иоанн принял в доме П.А. Вахрушева делегацию Вятской народной монархической партии. Батюшка встретил пришедших словами: «Мир вам», пригласил к совместной молитве, а потом в беседе подбодрил: «Душою я с вами».