Полная версия:

Генрих Ягода. Генеральный комиссар государственной безопасности

А для белых захватить город значило отрезать большевиков, которые контролировали центральные районы России, от хлебного юга. И уморить советскую власть голодом.

Сталинград вошел в историю Второй мировой войны. Но и в Гражданскую оборона города, возможно, имела не меньшее значение для судьбы России. Бои за город носили настолько ожесточенный характер, что Царицын назвали Красным Верденом (в годы Первой мировой за французский город Верден сражались особенно ожесточенно).

Город Царицын (ныне Волгоград) со временем назовут именем вождя, сделают Сталинградом: именно здесь не очень известный пока стране член ЦК и нарком по делам национальностей Иосиф Виссарионович Джугашвили превратился в того Сталина, которого мы знаем.

Общий вид дореволюционного города Царицына. [РГАКФД]

В разгар Гражданской войны Ягоду командировали в Царицын, где главным был Сталин.

Это была встреча с судьбой

Общий вид города Царицына со стороны Волги. 1928. [РГАКФД]

29 мая 1918 года Совнарком (советское правительство) решил командировать некоторых наркомов на продовольственную работу – выкачивать из деревни хлеб. В Царицын отправили Сталина – уполномоченным по заготовке и вывозу хлеба с Северного Кавказа в промышленные районы.

Обосновавшись в Царицыне, Сталин телеграфировал оттуда Ленину: «Гоню и ругаю всех, кого нужно… Можете быть уверены, что не пощадим никого – ни себя, ни других, а хлеб все же дадим». В Царицыне он и привык к тому, что зерно не покупают, а отбирают. Если крестьяне сопротивляются, то надо использовать силу.

Очень быстро Сталин понял, что не намерен ограничивать себя скучными хлебозаготовками. 22 июня 1918 года он телеграфировал Ленину и Троцкому:

«Я не хотел брать на себя никаких военных функций, но штаб округа сам втягивает меня в свои дела, и я чувствую, что иначе нельзя, просто-таки невозможно иначе. Было бы полезно для дела иметь мне прямое формальное полномочие смещать и назначать, например, комиссаров при отрядах и “штабах”, обязательно присутствовать на заседаниях штаба округа и вообще представлять центральную военную власть на юге».

Чрезвычайный продовольственный комитет занял помещение бывшей гостиницы «Столичные номера». Расположившись здесь, Сталин ощутил вкус абсолютной власти. Он больше никому не хотел подчиняться. Он желал быть главным. Но еще не все были готовы ему подчиниться.

«Штаб Северо-Кавказского округа, – жаловался Сталин, – оказался совершенно неприспособленным к условиям борьбы с контрреволюцией. Смотреть на это равнодушно я считаю себя не вправе. Я буду исправлять эти и многие другие недочеты на местах, я принимаю ряд мер (и буду принимать) вплоть до смещения губящих дело чинов и командармов, несмотря на формальные затруднения, которые при необходимости буду ломать».

Если в Москве не примут такого решения, предупреждал Сталин, он все равно будет «сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит».

Сталин сам себя назначил председателем Реввоенсовета Северо-Кавказского военного округа. Округом руководил генерал-лейтенант Андрей Евгеньевич Снесарев, выдающийся военный мыслитель. Он окончил математический факультет Московского университета, учился в консерватории, владел четырнадцатью языками. В Первую мировую командовал полком, бригадой, дивизией. Генерал Снесарев безоговорочно признал власть большевиков и добровольно вступил в Красную армию.

Сталин отправился в Котельниково, продовольственную базу и опорный пункт на южных подступах к Царицыну. Отсюда хлеб шел в Москву и промышленные центры России. Сталин приказал гарнизону Котельникова готовиться отойти к Царицыну. Ему показали телеграмму из Москвы: Ленин требует удерживать Котельниковскую продовольственную базу, пока не закончится уборка урожая.

Сталин пренебрежительно заметил:

– Они там – в Москве, а мы здесь, нам лучше знать, что нам делать.

Ситуация в Царицыне серьезно беспокоила большевистское руководство, туда командировали чиновников разных ведомств, в том числе и Генриха Ягоду из Высшей военной инспекции. Он однозначно занял сторону Сталина.

Пока обороной Царицына командовал бывший генерал Снесарев, ситуация была вполне благоприятной. Вмешательство Сталина в военные дела привело к неудаче. Город окружили с трех сторон – с севера, запада и юго-запада.

12 августа 1918 года Сталин подписал паническую телеграмму:

«Всему Южному фронту

Царицын берут кадеты. Кадеты собрали все свои силы против Царицына. Царицын будет взят и Южный фронт погибнет без снарядов и патрон. Спасение может придти только с Южного фронта, который должен дать помощь. Без этого Царицын погибнет».

При этом Сталин самоуверенно телеграфировал в Москву: «Благодаря, между прочим, аресту военных специалистов, произведенному нами, положение на фронте изменилось к лучшему».

Сорокатысячная казачья армия под командованием генерала Петра Николаевича Краснова прорывалась к Царицыну, чтобы взять под контроль судоходство по Волге.

Командующий советскими войсками Юга России Владимир Александрович Антонов-Овсеенко писал Ленину о необходимости искать союзников среди казаков:

«Казачья контрреволюция может быть сломлена лишь при содействии трудового казачества. Этого содействия нет. Его нет благодаря, между прочим, непримиримой политике Царицынских товарищей. Эти товарищи не скрывают, что для упрочения Советской власти на Дону считают необходимым расказачивание казачества. Такое отношение отталкивает от них казачьи массы и сплачивает ряды красновских полков».

«Царицынские товарищи» – это Сталин и его помощники. Сталин был настроен против казаков. Антонов-Овсеенко же хотел сотрудничать с казаками, а не уничтожать их, как призывал Сталин. В Царицыне у Сталина появились и первые поклонники. Самый заметный из них – Климент Ефремович Ворошилов, он станет маршалом и наркомом обороны.

Сталин решил вообще избавиться от генерала Снесарева, а командующим фронтом назначить Ворошилова. Повод нашелся. К белым перебежал начальник штаба округа Анатолий Леонидович Носович, бывший полковник царской армии. Сталин обвинил всех военспецов в «преступной небрежности и прямом предательстве». Недавних офицеров арестовали и на барже вывезли на середину Волги. В сентябре-октябре больше полусотни военспецов расстреляли.

Возмущенный Троцкий потребовал от Сталина обеспечить командованию округа возможность работать нормально. Сталин на телеграмме написал: «Не принимать во внимание».

Но тут уже Троцкий потребовал навести порядок – идет война: «Категорически настаиваю на отозвании Сталина. На Царицынском фронте неблагополучно, несмотря на избыток сил. Ворошилов может командовать полком, но не армией в пятьдесят тысяч солдат».

Троцкий считал Ворошилова бездарным в военном отношении и, как показала история, был недалек от истины. Лев Давидович твердо заявил, что, если царицынские товарищи не подчинятся приказам, он отдаст их под суд. Сталина вызвал к себе Ленин.

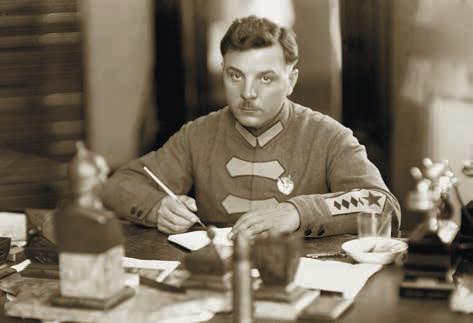

И.В. Сталин. 1918–1919. [РГАСПИ]

В Царицыне Сталин стал тем Сталиным, которого мы знаем.

И здесь сформировалась сталинская гвардия, среди которой самый заметный – будущий нарком обороны Ворошилов. В Царицыне Сталин обратил внимание на Ягоду

К.Е. Ворошилов. 1919. [РГАСПИ]

Сталин телеграфировал в Царицын Ворошилову: «Только что ездил к Ильичу. Взбешен и требует перерешения в той или иной форме». Сталин пошел на попятный, заявил, что готов сотрудничать с бывшими царскими генералами.

Пока Сталин воевал с собственным штабом, белые успешно наступали. Взяли Северный Кавказ и окружили Царицын. Главком Красной армии бывший полковник Иоаким Иоакимович Вацетис телеграфировал Ворошилову: «Катастрофическое положение Царицына – исключительно ваша вина».

Но Сталин и Ворошилов продолжали обвинять во всем военспецов и требовали заменить «генштабистов коммунистами».

Троцкий отвечал им:

«Больше всего вопят против применения офицеров либо стоящие далеко от всей работы военного механизма, либо такие партийные деятели, которые сами хуже всякого саботажника: не умеют ни за чем присмотреть, странствуют, бездельничают, а когда проваливаются – взваливают вину на генштабистов».

На закрытом заседании VIII съезда Ленин сказал:

– Товарищ Ворошилов говорит: у нас не было никаких военных специалистов и у нас шестьдесят тысяч потерь. Это ужасно… Вы говорите: мы героически защищали Царицын… В смысле героизма это громаднейший факт, но ясно, что по шестьдесят тысяч мы отдавать не можем, и что, может быть, нам не пришлось бы отдавать эти шестьдесят тысяч, если б там были специалисты, если бы была регулярная армия.

Троцкий настоял на том, чтобы не только самого Сталина, но и всю его команду отозвали из Царицына. Ленин поддержал председателя Реввоенсовета.

– Неужели вы хотите всех их выгнать? – спросил Сталин Троцкого, имея в виду свое царицынское окружение. – Они хорошие ребята.

– Эти хорошие ребята погубят революцию, которая не может ждать, доколе они выйдут из ребяческого возраста, – твердо ответил ему председатель Реввоенсовета.

Троцкий холодно объяснил Ворошилову, что если тот не обяжется точно и безусловно выполнять приказы, то отправится под конвоем в Москву для предания трибуналу. Климент Ефремович, глядя Троцкому в глаза, понял, что председатель Реввоенсовета не шутит. Хмуро ответил, что будет верен дисциплине. Отныне он вошел в число самых непримиримых врагов Троцкого.

Распри в лагере красных стоили им города. Белые взяли Царицын.

Троцкий написал Ленину:

«Царицынская линия привела к полному распаду Царицынской армии… Линия Сталина и Ворошилова означает гибель всего дела… Я считаю покровительство Сталина царицынскому течению опаснейшей язвой, хуже всякой измены и предательства военных специалистов… Они цепко держатся друг за друга, возводя невежество в принцип».

Лев Давидович и не понимал, с каким опасным противником имеет дело. Так зародилась ненависть, которая приведет к убийству Троцкого.

«Царицынские товарищи» присягнули на верность Сталину и встали на его сторону в борьбе с Троцким, которого и сами от души ненавидели. С этого времени они шли по жизни сплоченной группой, сметая соперников и поддерживая друг друга.

Сталин покровительствовал людям, которые оказались рядом с ним в Царицыне и первыми признали его вождем. В Царицыне Сталин оценил энергию, инициативность, надежность и преданность молодого Ягоды. Это обстоятельство сыграло ключевую роль в судьбе Генриха Григорьевича. Он вошел в ближний круг будущего вождя.

Те, кто оказался рядом со Сталиным в Царицыне, кто присягнул ему на верность, потом пошли в гору. Среди них – Ягода и его будущий первый заместитель в наркомате внутренних дел армейский комиссар 1-го ранга (генерал армии) Яков Саулович Агранов.

Глава пятая

Безбрежная ненависть

Ничто не предопределено. Генрих Григорьевич Ягода после революции и Гражданской войны вполне мог выбрать иную стезю, найти себе место в любом ведомстве. Но он пошел служить на Лубянку. Как эта работа повлияла на него?

Судьба Ягоды решилась, когда в декабре 1917 года большевистское руководство поручило члену ЦК партии Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому создать Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Вскоре его ближайшим помощником и самым доверенным лицом на Лубянке станет Генрих Ягода. И ВЧК превратится в инструмент тотального контроля и подавления.

Почему на эту роль выбрали именно Дзержинского и чему он учил Ягоду, которого сделает главным исполнителем своих идей?

Еще в дореволюционные годы товарищи по партии поручали Дзержинскому выявлять среди большевиков провокаторов, внедренных полицией. Он вел следствие методично и почти профессионально. Природный талант?

Я побывал в доме неподалеку от Минска, где вырос будущий председатель ВЧК. Хороший дом, красивое место. На старых фотографиях милый юноша с тонкими чертами лица, натура открытая и благородная. Из хорошей дворянской семьи. Он очень любил своих братьев и сестер. Вдруг милый мальчик превращается в палача, которого ненавидит половина России. И я думал: как идеалист и романтик, ненавидевший жандармов, провокаторов, фабрикацию дел, неоправданно суровые приговоры, пытки, тюрьмы, смертную казнь, как такой человек мог стать председателем ВЧК?

Учился в гимназии. Бросил. Работу искать не стал, вступил в социал-демократический кружок, потом в партию. С того момента, как семнадцатилетним юношей Дзержинский занялся революционной деятельностью, на свободе он почти не был. Шесть лет провел на каторге и пять в ссылке. Иногда в кандалах. Иногда в одиночке. Иногда в лазарете. Жандармы предлагали ему свободу в обмен на сотрудничество. Отказывался. Был готов к худшему. Явно не отрекся бы от своей веры и перед эшафотом.

Его единомышленников пороли розгами, приговаривали к смертной казни и вешали. Они умирали от туберкулеза. В порыве отчаяния кончали жизнь самоубийством. Разве мог он об этом забыть? Или простить палачей.

«В ночной тиши я отчетливо слышу, как пилят, обтесывают доски, – записывал он в дневнике 7 мая 1908 года. – “Это готовят виселицу”, – мелькает в голове. Я ложусь, натягиваю одеяло на голову. Это уже не помогает. Сегодня кто-нибудь будет повешен. Он знает об этом. К нему приходят, набрасываются на него, вяжут, затыкают ему рот, чтобы не кричал. А может быть, он не сопротивляется, позволяет связать себе руки и надеть рубаху смерти. И ведут его и смотрят, как его хватает палач, смотрят на его предсмертные судороги и, может быть, циническими словами провожают его, когда зарывают труп, как зарывают падаль».

Ф.Э. Дзержинский. 1920. [ТАСС]

Феликс Дзержинский, создатель органов госбезопасности, высоко ценил таланты Ягоды и сделал его своим ближайшим помощником

Он полагал, что нет оснований быть снисходительным к тем, кто держал его и его единомышленников на каторге. В борьбе не на жизнь, а на смерть не считал себя связанным какими-то нормами морали. Это одна из причин, объясняющих, почему на посту главы ведомства госбезопасности Дзержинский был жесток и беспощаден.

Что он внушал Ягоде и другим своим ближайшим помощникам?

Дзержинский говорил, что для революционера не существует объективной честности: революция исключает всякий объективизм. То, что в одних условиях считается честным, – нечестно в других, а для революционеров вообще честно только то, что ведет к цели. Он не был патологическим садистом, каким его изображают, кровопийцей, который наслаждался мучениями своих узников. Не получал удовольствия от уничтожения врагов, но считал это необходимым. И очень быстро привык к тому, что вправе лишать людей жизни.

«Я увидел яснее подлинную жизнь и ужаснулся, – вспоминал семнадцатый год генерал Антон Иванович Деникин, который возглавил Белую армию. – Прежде всего – разлитая повсюду безбрежная ненависть – и к людям, и к идеям. Ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка, даже к неодушевленным предметам – признакам некоторой культуры, чужой или недоступной… Ненависть с одинаковой последовательностью и безотчетным чувством рушила государственные устои, выбрасывала в окно “буржуя”, разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек».

Особенно пугающе выглядела развалившаяся армия – расхристанные солдаты, лузгающие семечки, все в шелухе. Зинаида Гиппиус описывала их в дневнике: «Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие. Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет! А побунтовать… это другое дело».

«Стало совсем невыносимым передвижение по железным дорогам, – вспоминал сменивший Столыпина на посту главы царского правительства Владимир Николаевич Коковцов. – Все отделения были битком набиты солдатами, не обращавшими никакого внимания на остальную публику. Песни и невероятные прибаутки не смолкали во всю дорогу. Верхние места раскидывались, несмотря на дневную пору, и с них свешивались грязные портянки и босые ноги».

В хрущевскую оттепель, в брежневские времена и в горбачевскую перестройку Ленина пытались представить гуманной альтернативой Сталину. Придуманная альтернатива! Поэтому из этого искусственного противопоставления ничего и не вышло. Военный коммунизм – как уничтожение рыночной экономики, политика осажденной крепости – когда весь мир рисуется враждебным, тотальное уничтожение внутренних врагов… Все это ленинские заготовки.

А то, что в нем было альтернативного, – воспитание в образованной дворянской семье, учеба в гимназии и университете, знакомство с европейской социал-демократией… Так это он все преодолел.

Ленин нарисовал себе модель нового мира – и все ненужное отсекал. Предложил для решения самых сложных проблем простые и даже примитивные решения, но всем понятные. С чего он начал? С уничтожения свободы печати, с запрета миролюбивой и либеральной кадетской партии, с расстрела москвичей, которые сопротивлялись государственному перевороту, устроенному большевиками, с разгона законно избранного всем народом парламента – Учредительного собрания… Он все свел к классовой борьбе, позволив одним уничтожать других. И получил полную поддержку таких партийцев, как Генрих Ягода.

С семнадцатого года на все острые, болезненные и неотложные вопросы, возникающие перед обществом, даются предложенные Лениным невероятно примитивные ответы. Что бы ни произошло в стране, реакция одна: запретить, отменить, закрыть. Понадобились люди, готовые это сделать.

Когда в декабре 1922 года отмечалась пятая годовщина ВЧК, поздравить юбиляров и в том числе Генриха Григорьевича Ягоду приехал член политбюро и председатель Московского Совета Лев Борисович Каменев.

Он отметил главное, что ценит власть в чекистах:

– Мы не знаем ни одного отказа от исполнения какого бы то ни было приказания. Мы не видели ни разу колебания в рядах передовых бойцов ВЧК. Мы всегда могли рассчитывать, что любой приказ будет исполнен во что бы то ни стало.

Лев Борисович Каменев был тогда для Ягоды высшим начальником. Как и все остальные, Генрих Григорьевич горячо аплодировал его словам. Со временем чекисты Ягоды, выполняя приказ, расстреляют и Каменева.

Дзержинский с помощью Ягоды создавал ведомство госбезопасности как особый орган, имеющий право самостоятельно уничтожать врагов: «Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно». Он добился этого права для чекистов, и страна с ужасом заговорила о «кожаных людях».

Л.Д. Троцкий, В.И. Ленин и Л.Б. Каменев. 1920. [ТАСС]

Для Ягоды эти трое – Ленин, Троцкий, Каменев – были небожителями. Но пройдут годы… Ленина он проводит в последний путь вместе с другими чекистами.

Недавнего председателя Реввоенсовета Троцкого люди Ягоды отправят в ссылку, потом вышлют из страны.

А Каменева, бывшего заместителя Ленина в правительстве, арестуют и расстреляют

Сотрудники ВЧК носили кожаные куртки: им раздали обмундирование, предназначенное для летчиков, – это был подарок стран Антанты, союзников России в Первой мировой войне, найденный большевиками на складах в Петрограде. Куртки чекистам нравились не потому, что они предчувствовали моду на кожу. В кожаных куртках не заводились вши. В те годы это было очень важно: вши – переносчики тифа, косившего людей и на фронте, и в тылу.

Немногие сознавали масштаб трагедии, постигшей Россию.

Один из вождей русской социал-демократии Георгий Валентинович Плеханов, решительный противник Ленина, умер в мае 1918 года. Его похоронили в Петрограде на Волковом кладбище рядом со знаменитым литературным критиком неистовым Виссарионом Григорьевичем Белинским.

Ленинцы относились к Плеханову презрительно. Один из видных большевиков бросил:

– На баррикаде взломщик-рецидивист полезнее Плеханова.

«Умер Плеханов, – записала в дневнике Зинаида Гиппиус. – Его съела родина… Его убила Россия, его убили те, кому он, в меру сил, служил сорок лет. Нельзя русскому революционеру: 1) быть честным, 2) культурным, 3) держаться науки и любить ее. Нельзя ему быть – европейцем. Задушат. Еще при царе туда-сюда, но при Ленине – конец».

Большевики сломали государственный механизм, отменили все законы и судебную систему. Дзержинский и Ягода этим и занимались, уверенные в том, что делают правое дело. Пройдет время и Ягоду самого посадят на скамью подсудимых и приговорят к смертной казни за то, чего он не совершал…

«Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо – “красный милиционер”, – записал в дневнике талантливый прозаик и поэт Иван Алексеевич Бунин. – И вся улица трепещет так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городовых».

В чем сила ленинской власти?

Александр Самойлович Изгоев, член ЦК кадетской партии, записал услышанные им в революционном году слова относительно большевиков:

– Народу только такое правительство и нужно. Другое с ним не справится. Вы думаете, народ вас, кадетов, уважает? Нет, он над вами смеется, а большевиков уважает. Большевик каждую минуту застрелить может.

Октябрь семнадцатого – невиданное даже в истории революций полное уничтожение старого мира. Прошлое ликвидируется. Жизнь начинается с чистого листа. На более примитивном уровне. Целые социальные слои переводятся в небытие – в прямом смысле.

Ленин – технолог. Проектировщик. Ставил задачу – выстраивал под нее технологию. Не получалось – мгновенно придумывал другую. Сплошная чрезвычайка. Искал уязвимые точки своих врагов. Чувствовал, кого можно использовать, кого с кем надо столкнуть.

Еще в дореволюционные годы, на V съезде партии, Ленин откровенно заметил:

– Бебель, дескать, сказал: если нужно для дела, хоть с чертовой бабушкой войдем в сношения. Бебель-то прав, товарищи: если нужно для дела, тогда можно и с чертовой бабушкой.

Сила большевиков – в современном инструментарии: массовая пропаганда и массовый террор. У царей этого не было – массовое общество еще не существовало, оно сформировалось в ходе Первой мировой войны и революции. Ленинский инструментарий на это общество и был рассчитан. Мораль, нравственность, национальные интересы – все это не имеет никакого значения. И никаких договоров и компромиссов!

«Требование социального равенства перерождалось в ощущение собственной социальной исключительности (“рабочее”, “бедняцкое” происхождение) как заслуги, дающей основание для привилегий, – отмечал член-корреспондент РАН Андрей Сахаров. – Бедные, простые, полуграмотные. Именно эти характеристики в революционную эпоху стали “знаком качества”… Не классовая борьба, а цивилизационное противостояние – реальный источник социальных коллизий и катаклизмов в России. Культ силы и власти, социального реванша маленького полуграмотного человека пропитал все поры общества».

Народ пожелал отомстить тем, кто им управлял, кто всем командовал и заставлял на себя работать. И началось уничтожение «эксплуататорских классов». А Ленин этому так радовался. На заседании столичного комитета партии он пообещал:

– Когда нам необходимо арестовывать – мы будем… Когда кричали об арестах, то тверской мужичок пришел и сказал: «Всех их арестуйте». Вот это я понимаю. Вот он имеет понимание, что такое диктатура пролетариата.

Вот почему во враги зачисляли целые социальные классы и группы: буржуи, офицеры, помещики… Для расстрела было достаточно анкетных данных. По телефонным и адресным книгам составлялись списки капиталистов, бывших царских сановников и генералов, после чего всех поименованных в них лиц арестовывали, а то и ставили к стенке.

Служба в ЧК оказалась тяжелым испытанием. Не у каждого психика выдерживала. Люди совестливые, те, кто не хотел расстреливать, после Гражданской скинули кожанки и вернулись к мирной жизни. Остались те, кто нашел себя на этой работе. Генрих Ягода чувствовал себя на месте.

Приспосабливались к любому повороту партийной линии. Сознавали, что совершают пусть и санкционированное, но преступление. Вслух об избиениях, пытках и расстрелах не говорили. Пользовались эвфемизмами.

Конечно, при отборе на службу учитывались психологическая устойчивость, физическая подготовка, умение ладить с людьми. Но главный принцип кадровой политики – отсутствие сомнений в правоте высшего руководства.