Полная версия

Полная версияУмный бизнес: пострекламное перевооружение

Помимо жестких, неизменяемых первых пяти пунктов, стоит обратить внимание на ряд дополнительных нюансов, связанных с темой пострекламного мира и необходимых для конструирования индивидуальных особенностей проекта Новгород.

Пострекламная эра не наступает синхронно

Очевидно, что переход в пострекламную эру будет сопровождаться революционными изменениями. Вместе с тем, переход не будет подобен политической революции, когда в один день меняется все: правительство, законы, тип собственности. В каких-то отраслях пострекламная эра уже наступила, в других отраслях новый мир наступит лет через 5-15. Внутри одной, гомогенной отрасли изменения могут растянуться на несколько лет.

Тип реформы зависит от самой реформы

В любой отрасли реформа коммуникаций не будет подобна простому одношаговому процессу. Сегодня объявили, обучили персонал и клиентов, а на следующий день живем в измененном мире. Во-первых, трансформация может растянуться на годы. Во-вторых, само содержание реформы может оказаться в зависимости от промежуточных результатов.

Есть хороший исторический аналог. В начале 16 века в Европе была объявлена Реформация католической религии. Совсем скоро Реформация поглотила все страны. Казалось, Римский Папа, как институт доживает последние дни. На удивление, католики нашли силы придумать Контрреформацию, учредить орден иезуитов и сохранить за собой половину Европы. Точно также, при переходе в пострекламный мир не исключено появление рекламы 2.0, как контрреакции лидеров рекламы. Быть может, будет изобретен новый метод рекламы, который потрясет своей эффективностью.

На языке проектного менеджмента необходимость корректировки планов в зависимости от промежуточных результатов описывается как многоэтапность проекта Новгород. Проект становится гибким: по завершении каждого этапа может происходить тотальная переконфигурация проекта.

Понимание пострекламного мира является динамическим

Мы строим представление о будущей конструкции пострекламного мира на основе текущих знаний. Вполне вероятно, что этих данных недостаточно для построения точного прогноза. После обновления знаний, скажем, через 1-3 года мы сможем обновить и прогноз, после которого наше предсказание будет отличаться от текущего понимания. Другими словами, возможно, через 1-3 года приведенные выше 5 пунктов будут сформулированы иначе.

Последствия для бизнеса

В пострекламном мире, лет через 5-15 бизнес будет устроен иначе, чем сейчас. Скорее всего, отличия будут носить кардинальный и революционный характер. Вместе с тем, для разных отраслей изменения будут идти с разной скоростью. Повезет тому бизнесу, где изменения будут происходить медленно. Скажем, как в производстве туалетной бумаги или добыче природного газа. В этих отраслях все компании успеют адаптироваться под новые условия.

В умном бизнесе будет по-другому. Как говорилось в предыдущем разделе, продукция умного бизнеса лучше всего подходит под машину семантического рейтинга. Учитывая сверхбыстрое развитие технологии семантического ранжирования:

в умном бизнесе технологические изменения будут опережать готовность компаний к адаптации.

Как часто бывает, собственники и менеджмент будут самообманываться. Вдруг, все разговоры прекратятся сами по себе и ничего не нужно будет делать. Вдруг, изменения потребуются не сейчас, а лет через 5, тогда и займемся вплотную. Пусть другие набьют шишки, а мы пойдем проторенным путем.

Особо сложной ситуация будет в России

Пострекламное перевооружение бизнеса затрагивает фундамент бизнеса. Здесь и сидит особая опасность для России. У нас отсутствует привычка к генерации новых моделей. Большая часть нашего бизнеса построена на копировании западных моделей. Тот же проектный менеджмент на все 100% пришел с Запада. Пока модель не завоюет громкую славу на Западе, у этой модели почти нулевые шансы имплантацию в РФ.

Модель развития через копирование чужого, но успешного опыта была вполне эффективна при реставрации капитализма. При переходе в пострекламную эру копирование потеряет смысл, так как задолго до копирования компанию может затянуть в турбулентную ловушку. Возможно, компания чудом проскочит турбулентность, но когда она осмотрится, то увидит измененный мир и недосягаемых конкурентов.

Настала пора русскому бизнесу включать собственные мозги.

Автор книги предлагает следовать простой логике. Затраты на предлагаемый в этой книге маркетинг знаний заведомо укладываются в рамки бюджета коммуникаций (реклама, маркетинг, PR). В любом случае, эти затраты никак не скажутся на качественном состоянии бизнеса. Потратьте эти деньги сейчас, чтобы в будущем не тратить всё на спасение бизнеса.

Самое важное – накопление

В проекте Новгород есть важная черта – накопление результатов. Возможно, вектор движения придется поменять несколько раз. Тем не менее, все промежуточные результаты будут складываться со знаком плюс. Как в движении броуновской пылинки между электрическими полюсами. Скорость пылинки может принимать разные значения, но в конечном результате пылинка все равно перейдет на положительный полюс.

Накопление обусловлено очевидной характеристикой цифрового интеллекта. Этот интеллект помнит все и ценит длинную репутацию. Чем позже компания начнет движение к пострекламному полюсу, тем меньше будет ее накопленный семантический рейтинг.

Отсюда очевидный вывод. Начинайте, как можно скорее. Пусть Ваша компания набьет ошибки, зато именно трудности позволят локализовать индивидуальную позицию для своего бизнеса.

Тогда место лидера Вам обеспечено!

Цель проекта Новгород

Начнем с небольшой справки по проектному менеджменту. У многих бизнес проектов можно выделить финансовую и техническую цели проекта. Различие между обеими целями легко увидеть на примере создания компанией нового предприятия. Финансовая цель: выйти на выпуск новой продукции с выручкой 10 млн рублей в год. Техническая цель: построить завод мощностью 10 тыс килограммов продукции в год.

Финансовой целью проекта Новгород является рост доходов компании за счет качественного изменения цифрового рейтинга компании.

Качественное описание семантического рейтинга можно ввести за счет группировки позиций в рейтинге в три большие группы:

(1) лидеры, компании занимающие в рейтинге позиции ТОП-3;

(2) ведущие участники, ТОП-10;

(3) участники, ТОП-30.

Соответственно, под качественным изменением рейтинга можно понимать переход из одной группы в другую. Выбор целевой группы индивидуален для каждой компании.

Для измерения рейтинга и коммерческой эффективности проекта Новгород предлагается применять одну из метрик, описанных в разделе Метод №2. Реформация бизнес-модели.

Технической целью проекта Новгород является публикация корпоративных материалов в открытом пространстве Интернета с плановой регулярностью. Ритмичность публикаций удобно измерять в недельных циклах. В таких единицах технической целью могут, в частности, быть:

(1) публикация 25 материалов с ритмом 1 материал в 2 недели;

(2) публикация 50 материалов с ритмом 1 материал в неделю;

(3) публикация 100 материалов с ритмом 2 материала в неделю;

(4) публикация 100 материалов с ритмом 1 материал в неделю.

Первые три цели соответствую сроку проекта 1 год. Четвертая цель эквивалентна сроку 2 года.

Начинать проект Новгород следует как раз с формулировки целей проекта. Вместе с тем, сами формулировки могут быть динамическими и меняться в зависимости от знаний компании о пострекламном тренде. Компания может как усиливать, так и ослаблять цели проекта.

Дополнительно, можно указать косвенную (побочную) цель проекта. После реализации проекта в компании, среди всего персонала должна возникнуть устойчивая привычка к ритмической публикации корпоративных материалов. Возможно, данный результат окажется не менее ценным, чем повышение семантического рейтинга компании.

Команда проекта Новгород

До начала реализации проекта следует сформировать широкую команду проекта из всех работников, хоть в какой-то степени вовлекаемых в трансфер корпоративных знаний.

В состав команды рекомендуется включать:

– куратора проекта из числа ведущих руководителей компании;

– менеджера проекта, ответственного за реализацию целей проекта;

– носителей знаний;

– работников служб коммуникаций (маркетинг, продажи, PR);

– работников ИТ служб;

– работников HR служб.

Скорее всего, потребуется разработать финансовые и не-финансовые стимулы для участников команды.

Задача №1. План проекта. Знания

Методологические рассуждения по данному разделу даны далее, см. Метод №1. Определение передаваемых знаний.

На выходе задачи №1 возникают два результата: (1) Публичный Глоссарий, (2) Таблица передаваемых знаний.

Глоссарий является таблицей с двумя основными полями:

1. ключевое слово;

2. толкование ключевого слова.

Важно помнить о множественности понятия «ключевое слово». Одно «ключевое слово» может включать в себя несколько слов. Например, «производительность труда» – это одно ключевое слово. Обыкновенно, в одно ключевое слово включается не более трех слов.

Таблица передаваемых знаний должна содержать следующие колонки:

1. Название области знаний.

2. Характеристика знаний.

3. Тип знаний: жесткие, мягкие.

4. Ключевые слова (в корреляции с глоссарием).

5. Основные носители знаний, 1-3 работника.

6. Границы секретности, какая информация точно не раскрывается.

При планировании и выполнении задачи необходимо учитывать высокую ментальную сложность задачи. Данную задачу нельзя поручать работникам традиционным для данной компании способом. С высокой вероятностью, традиционный способ вызовет ступор у работника.

К примеру, на предприятии по лесозаготовке любой мастер легко объяснит приемы использования бензопилы. В тоже время, у этого же мастера могут возникнуть затруднения, если поручить ему написание инструкции по использованию электропилы. Не стоит думать, что лишь лесорубы не способны мгновенно переключиться в режим литературной генерации. Большинство наших профессий не являются «письменными». Мы мало пишем отчетов, писем, сопроводительных записок и т.д. У нас нет регулярного «письменного» опыта. Для большинства из нас составление двух-трех страничного документа будет внутренним подвигом.

Кстати, по способности к письменной работе россияне сильно отстают от западного мира. Мы привыкли к статусу «самой читающей» нации, но в рейтинге «самых пишущих» мы далеко не первые.

Скорее всего, выполнение задачи потребует стимулирующих мероприятий для переключения участников команды в режим когнитивной генерации. Например, выездной мозговой штурм.

Задача №2. План проекта. Бизнес-модель

Методологические рассуждения по данному разделу даны далее, см. Метод №2. Реформация Бизнес модели

Результатом выполнения задачи станут предложения по корректировке бизнес модели компании. Предложения готовятся командой проекта.

На момент написания данной книги в число предложений включаются следующие пункты:

1. Определение работ/услуг, выполняемых бесплатно.

2. Установление объема затрат на передачу и открытие знаний в бухгалтерских параметрах: трудозатраты, деньги. Фиксация допустимых затрат на трансфер знаний и на бесплатные работы/услуги.

3. Выбор метрики для измерения доходов, возникаемых благодаря маркетингу знаний плюс для измерения натуральных результатов маркетинга знаний, в том числе, для контроля цифрового рейтинга.

4. Реформа служб внешних связей.

Все идеи и предложения передаются руководству компании для принятия решений. Возможно, какие-то решения будут отложены на будущее. В любом случае, предложения должны быть сформулированы и рассмотрены. Это поможет избежать конфликтов при последующей реализации проекта.

Задача №3. План проекта. Авторский пул

Методологические рассуждения по данному разделу даны далее, см. Метод №3. Сбор авторского пула

После выполнения задачи в проекте появятся два списка специалистов, связанных с творческой работой по созданию публикуемых материалов: список авторов и список активных читателей.

Список потенциальных авторов должен содержать поля

1. ФИО;

2. Предпочитаемая тематика (по списку знаний компании);

3. Трудовой статус: в штате, вне штата (подрядчик);

4. Способность к сторификации: (а) способен самостоятельно создавать материал, (б) способен создать базовый материал, (в) способен корректировать литературный стиль, (г) готовит отраслевой материал.

Список авторов должен покрывать список знаний: для каждой области знаний должен быть указан хотя бы один потенциальный автор. Для ключевых областей, желательно, указывать несколько авторов.

К активным читателям относятся работники компании, являющиеся активистами социальных ресурсов Интернета. В их задачу входит продвижение корпоративных материалов.

В качестве разделения авторского труда возможно привлечение публикаторов, непосредственно выполняющих публикацию материалов.

Список авторов готовит команда проекта. Вероятно, список авторов следует создавать параллельно с созданием таблицы корпоративных знаний. Одновременно с созданием списка необходимо объявить схему мотивации корпоративных авторов: добавка к зарплате, премия, отгулы и дополнительный отпуск.

При появлении проблем с поиском автором рекомендуется провести выявляющие мероприятия. Например, литературный конкурс «Почему мы любим свою компанию» с выплатой премий.

Важно подчеркнуть тот факт, что список авторов является именно списком реальных людей. Даже, если работа ведется через агентство, авторы должны быть реальными персонами, а не абстрактными представителями агентства.

Задача №4. План проекта. Медиа-пул

Методологические рассуждения по данному разделу даны далее, см. Метод №4. Выбор медиа-пула.

Данная задача реализует создание списка Интернет-ресурсов для публикации корпоративных знаний (медиа-пул). Дополнительно, корпоративный сайт получит функцию информационного хаба.

Формирование медиа-пула стоит проводить с учетом следующих рекомендаций:

1. В общем случае число ресурсов в медиа-пуле должно быть 3-6.

2. Следует выбирать ресурсы с отсутствием редакции и цензуры.

3. Ресурс должен допускать перепечатку материалов этим же авторским составом

4. Желательно брать те ресурсы, где допустимо вложение файлов с привычными корпоративными форматами, PDF, MS Office. В противном случае придется значительное время тратить на перевод одного формата в другой, что с непривычки может занять немало времени.

5. Ресурс должен допускать внедрение неограниченного числа гиперссылок на иные корпоративные материалы, на страницы в социальных сетях. Иногда появление ссылок возможно, но за плату.

6. Издания обязательно должны обладать возможностью прикрепления меток (тегов, ключевых слов) к публикуемому материалу.

Формирование медиа-пула ведет команда проекта с учетом мнения авторов, ИТ-службы и служб внешних связей.

Задача №5. План проекта. План Публикаций

Методологические рассуждения по данному разделу даны далее, см. Метод №5. Разработка Плана Публикаций.

Задача выполняется с целью подготовки Плана Публикаций.

Рекомендуется готовить План Публикаций как электронную таблицу в Excel. Колонками в таблице должны быть:

Автор. ФИО одного или нескольких авторов материала. Авторами должны быть персоны из авторского пула.

Название. Предварительное название материала. После создания материала название может измениться.

Область знаний. Название области берется из таблицы знаний компании.

Родительский материал/Цикл. Эта колонка предназначена для материалов, которые связаны общей идеей, но технически представляют разные материалы, либо материал разбит по нескольким авторам.

Ключевые слова. Слова из публичного глоссария компании.

Формат. Текстовая статья, DOCX/HTML/PDF/EPUB, видео, комбинация форматов.

Планируемая дата подготовки. Дату можно указывать номером недели в году;

Планируемая дата публикации. Две даты являются ключевыми параметрами управления. Между двумя датами должен быть разрыв в 2-4 недели. Благодаря разрыву можно легко демпфировать неизбежные сбои в реализации Плана.

Фактическая дата подготовки (дата сдачи в печать). Две колонки с фактическими датами необходимы для мониторинга исполнения Плана Публикаций.

Фактическая дата публикации.

Издание. Интернет ресурс из медиа-пула.

Публикатор. Работник, ответственный за размещение материала. Может совпадать с автором.

План Публикаций готовится командой проекта. Список публикаций должен быть выверен на полноту. Для каждого ключевого слова должна быть хотя бы одна публикация в Плане. Для каждой области знаний также должна быть включена хотя бы одна публикация в Плане.

План Публикаций должен быть синхронизирован с производительностью Авторского пула. Например, если авторы совмещают создание материалов с основной трудовой деятельностью, то разумно принять производительность как 1 материал в 3 недели.

Задача №6. Реализация проекта по графику

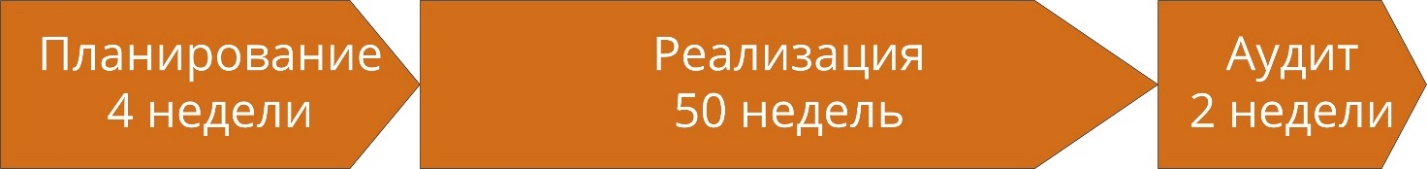

Проект Новгород имеет естественное разделение на три этапа:

1. Этап планирования проекта. Соответствует задачам №1 – №5 по разработке Плана Проекта. Длительность примерно 4 недели. Задачи внутри этапа выполняются практически параллельно.

2. Реализация проекта. Состоит из одной задачи №6. Длительность этапа разумно установить как 50 недель, примерно 12 месяцев.

3. Аудит проекта. Задача №7. Длительность 1-3 недели.

Ключевым при выборе календарного темпа реализации проекта является жесткая ритмичность. Рекомендуется назначить единый день публикации корпоративных материалов. Например, среда каждой недели. Все материалы публикуются в единый день. Исключением являются пресс-релизы, требующие полной актуальности и привязки к фактическим событиям. Отказ от единого дня будет оправдан, если число публикаций в неделю превышает 10-15.

Как говорилось выше, побочным и весьма важным результатом проекта может быть привычка компании к постоянным публикациям. Лучше всего воспитывает привычку как раз ритмичность.

Задача №7. Аудит проекта

Аудит проекта Новгород проводится для анализа результатов проекта, сравнения итогов с планом и принятия решения об открытии проекта Новгород-2.

Одновременно, в процессе аудита проекта необходимо заново дать оценку пониманию пострекламного мира. Принять к сведению вновь появившиеся идеи и предложения.

По результатам аудита могут быть приняты решения:

1. Признать проект Новгород выполненным. На 1-2 года не открывать новые проекты.

2. Выполнить проект Новгород-2 с дублированием Плана проекта.

3. Выполнить проект Новгород-2 с откорректированным Планом проекта.

Скорее всего, оптимальным будет опция №3 – реализация нового проекта Новгород-2.

Часть II. МЕТОДОЛОГИЯ

В предыдущей части «Практика» была описана конкретика пострекламного вооружения. Другими словами, раздел «Практика» посвящен тому, что нужно сделать для перевода бизнеса в новую эпоху. Теперь поговорим о том, почему нужно выполнять именно рекомендуемые задачи, не какие-то иные. Материалы с ответом на вопросы «почему…?» и называются методологией.

В разделе «Методология» мы сменим стиль обсуждения. В разделе «Практика» рекомендации описаны предельно сухо и кратко. По сути, это справочник. Возможно, к этому разделу придется не раз повторно обращаться. Поэтому для ускорения поиска материал должен быть сжат. Другое дело, методология. Разделы с методологическими рассуждениями необходимы для единственной цели – для формирования у читателя собственного мнения. Поэтому в методологии допустимы эмоции, отступления от прямой линии изложения, вариативные точки зрения.

Если посмотреть на пострекламную методологию в целом, то можно вычленить 5 ключевых сущностных категорий, которые и будут обсуждены далее.

Новое понимание аудитории. Вместо привычной целевой аудитории на смену идет многоуровневая аудитория с сетевыми, распределенными коммуникациями.

Цифровой интеллект. Поисковый алгоритм в Интернете становится умным помощником и бизнесу, и клиентам.

Персонификация коммуникаций. В прежние времена и источник, и получатель публичной информации часто были анонимны. Пострекламная эра диктует максимальную локализацию и источника, и адресата.

Маркетинг знаний. Публичный трансфер знаний от бизнеса к клиентам требует специального набора методов и инструментов.

Сторификация. Использование в бизнесе успешных голливудских техник для трансфера мягких знаний.

Циничный взгляд на умников

Предупреждение. Это совершенно необязательный раздел. Вероятность того, что излагаемая здесь тема как-то связана с бизнесом читателя не превышает 3%. Автор вставил данный раздел в книгу скорее с целью демонстрации далеких границ умного бизнеса.

Говоря про умный бизнес в глобальном мире, трудно удержаться от упоминания маргинальных и циничных теорий про разделение человечества на умных и не-умных. Теории эти недоказуемы, в них неизбежно проявляются конспирологические компоненты. Автор не сторонник данных взглядов, но, думается, теории стоит знать и держать в уме.

Производительное население

В экономической теории производительным населением называют то население, которое прямо участвует в производстве материальных продуктов. Например, крестьянин дает продукты питания, токарь точит детали для машин. В сравнении с ними врач, учитель, ученый и военный не относятся к производительному населению, даже, если выполняют полезные для общества функции.

В любое историческое время существует макроэкономический коэффициент необходимого производительного населения. Коэффициент измеряется как отношение взрослого населения, производящего материальные блага, к числу взрослого населения, не производящего материальные блага.

Со времен египетских пирамид и до позднего Средневековья соотношение составляло примерно 10:1. То есть, каждые 10 крестьян производили продукты питания для себя и еще для одного человека: воина, феодала, королевского/царского бюрократа. Еще во времена Грозного зарплата региональным руководителям не выплачивалась, ввиду отсутствия свободных оборотных средств. Вместо зарплаты говорилось о «кормлении». Региональный босс со своей командой буквально садился на пропитание в регион. Доля ремесленников в эти периоды и в Европе, и в Азии была невелика.

К началу 20 века доля селян в развитых странах упала до 5-15%. Тем не менее, общее соотношение производительного населения при этом изменилось мало, примерно 8:2 или 4:1. Основную долю в производящем населении составили промышленные рабочие, производящие необходимую для цивилизационного существования продукцию. Вспомните как во времена первой и второй мировых войн приходилось привлекать женщин и детей на выполнение работ. Тогда производительного населения не хватало. Отсюда и успех теорий Маркса.

К 21 веку произошел кардинальный сдвиг. Соотношение достигло порогового значения 1:1 в развитых странах. Во многих странах в бухгалтерском исчислении доля услуг превысила долю материального производства. США спокойно переносят промышленное производство в Китай и страны молодой экономики. Отсюда поражающая россиян готовность Европы к приему гигантских потоков беженцев. Европа вполне способна их прокормить, обустроить и терпеть их бездеятельность без заметного понижения собственного уровня жизни. Все равно уже половина населения не производит материальные блага, а число эмигрантов на их фоне незначительно. Точно по этой же причине возникает так называемый гарантированный доход для населения, как своеобразная реставрация коммунизма.

По сравнению с началом 20 века к непроизводительному населению добавились: официально зарегистрированные безработные, различные сегменты населения, живущие на пособия. Вырос бюрократический аппарат. Резко выросла доля преподавателей, так как теперь большинство получает высшее образование, а не 1%-3%, как в начале 20 века. Многие получают второе образование, массово меняют профессии, что было невиданно ранее. Появились различные движения добровольцев, волонтеров. Самое главное, благодаря накопленному капиталу многие могут позволить себе просто не работать и находиться в творческом поиске: быть художником, пробовать себя в сочинительстве, играть в любительским театрах или снимать любительское кино без особых надежд на монетизацию и т.д.