Полная версия:

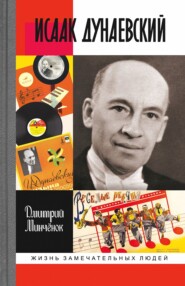

Исаак Дунаевский

Иосиф Бецалевич был коротко знаком с режиссером Народного дома Николаем Николаевичем Дьяковым (по сведениям Бориса) – старым, спивающимся, но вместе с тем очень добрым человеком, сосланным в Лохвицу за какую-то неопределенную революционную деятельность. Я пробовал выяснить, что натворил Дьяков. Узнал, что тот верил, что царь – плохой, но в каких именно пунктах плох самодержец, мне выяснить не удалось. Видимо, сам Дьяков проявлял трусливую неосведомленность.

Но именно он организовал в Лохвице труппу любителей, которая представляла на сцене весь столичный репертуар.

* * *Что еще было в Лохвице кроме летнего театрика?

Опять вспомнились кирпичи на фотографиях. Конечно же – крепость.

То есть то, что я поначалу принял за крепость, было зданием, сравнимым с массивной кирпичной коробкой, издали оно напоминало синагогу. С готическими капителями. В описании геометра это звучало бы как «фасад здания разделили на три полосы, каждую из которых украсило большое окно. Снизу вверх по фронтону шли кирпичные швы, которые венчались капителями». Киллер сказал бы: «Удобное пространство для работы». И это мне было бы понятно.

В действительности же на открытке, изображавшей сие творение архитектуры, было написано: табачная фабрика «С. Х. Дунаевского». Я знаю, вы замерли. Неизвестная собственность отца композитора?

Я подумал также.

Но не торопитесь.

Кто такой загадочный «Эс»? Неужели Самуил?

Фабрика дяди Самуила?

Я замер.

Нужны были советы краеведа. И я такого нашел. Сразу после выхода моей первой редакции биографии Исаака я не получил ни одного отклика на свое творение. Что мне было даже на руку. Люди меня не читали. И это было хорошо. То есть плохо, так как научило смирению.

А потом неожиданно пришло «оно» – письмо по электронной почте из Полтавы. Я мог бы торжествовать. Так я познакомился с Александром. Он просил меня называть его на украинский манер Олексой. Я написал ему ответ. Выяснилось, что он живет в Полтаве, но родом из Лохвицы. С этого и началась моя новая связь с родиной Исаака.

Олекса подарил мне много ценного. Уведомил о том, что нашел фотографию очень необычного здания (так я второй раз увидел то самое «кирпичное чудо»), владельцем которого назван некий Дунаевский с инициалом «С», после которого значилось «Х».

А потом я прочитал приписку, что инициал «С» ошибочен, так как должен читаться как «Е». Почему «С» ошибочен, адресат не уточнял.

Такое утверждение меня раздосадовало. Если не Самуил, тогда кто? И кто решил, что это ошибочно? И чем плохо «Х»? В метрике Цали Симоновича было имя на букву «Х».

Вот тогда и завязалась наша переписка. Я спрашивал, Олекса – отвечал. Чьи фотографии? Ответ: аптекаря. Напоминало шифрограмму разведчиков. Фотографии города были сделаны по заказу некоей провизорской семьи, владевшей в городе аптекой. Преклоняясь перед химией и техникой, они задумали запечатлеть улицы родного города на «фотописец». К ним мы еще вернемся. Или не вернемся, какая разница.

Переписка становилась все информативнее.

Владельца здания звали Евель Дунаевский. Евель, Авель, Симон… какая разница? Возможно, у дяди Самуила был брат по имени Евель, а возможно, это было просто неправильным написанием его имени, которое могло состоять из пяти-шести других имен.

С подобными шутками я уже сталкивался.

В одном из правил жизни еврейской общины было написано, что имеющие свое дело должны работать не дальше «ста шагов» (следовало фигуральное обозначение дальности) от собственного дома. Я задумался, в семье хасидов сложно было не придерживаться религиозных правил, советующих, как правильно вести бизнес. Когда я готовил издание этой книги, Римма Дунаевская – моя первая читательница и критик, спросила: на основании чего я вывожу установку, что семья Исаака была хасидской и правоверной? Я задумался, вспоминая. На ум пришел рассказ Лоры Борисовны – жены брата Исаака – Семена о том, как Розалия убивалась, если Исаак притаскивал ей некошерных кур; потом вспомнил слова раввина о том, что когда ты с юности носишь парик, то к старости уже не можешь жить без кашрута. Это все были достаточные свидетельства религиозности. Плюс еще история с первым браком (об этом отдельно).

Переулок, в котором располагалась табачная фабрика Дунаевских, назывался Шевский Кут. Кут – в переводе «угол». Шевский угол. Тупик, который считался переулком. Я полез в воспоминания мадам Сараевой-Бондарь (первого биографа Дунаевского) и обнаружил, что в Лохвице Исаак жил на улице Гоголя.

Ничего не сходилось.

Может быть, фабрика не Дунаевских?

Написал снова своему загадочному адресату из Лохвицы. Как до революции называлась улица Гоголя?

Ответ пришел очень быстро: «Шевский Кут».

Так значит здание загадочного Евеля Дунаевского и дом Исаака Дунаевского стояли на одной и той же улице? Так они же должны были быть близкими родственниками. Никаких других в городке с одними Дунаевскими не полагалось.

А что там располагалось?

Я снова написал срочное письмо в Лохвицу. Ответ был обескураживающим: «Табачная фабрика».

Ничего себе.

Табачная фабрика. Я вспомнил курящего с восьми лет мальчика. Сомнений не оставалось. Кирпичная громада должна была принадлежать только моим Дунаевским.

Всё по кашруту. Синагога стояла на той же улице – рядом с домом. Вот перед моими глазами фотография. Стоит как живая. Точнее, лежит. На ладони. Четкая фотография. Я даже сначала растерялся: не ошибся ли мой визави? Здание очень напоминало табачную фабрику. Такая же мощная кирпичная коробка. Но подпись – синагога.

Вторая мысль. Строил ее человек с теми же архитектурными пристрастиями, что и фабрику табака. Здания очень похожи. Получалась занятная картина.

Этот «загнанный в тупик» Шевский Кут мог быть эпицентром тайной жизни верующих сынов Моисея. Жителей, у которых страсть к корысти умножалась на веру в бескорыстие, а вера в бескорыстие тянула вбок волов сребролюбия.

My God!

Жить с такими противоречиями? Причина сумасшествия или гениальности.

Я как заправский маньяк выписывал на листочке загадочные слова: «Шевский Кут», «табачная фабрика», «дядя Семен», «таинственный Евель». Как все они были связаны?

Родством, равнодушием или это одни и те же люди с неправильно написанными именами? Чтобы ответить на эти вопросы, требовались более глубокие архивные изыскания, чего я себе позволить не мог. Но без чего вполне мог бы обойтись. Ведь главный вопрос был другим.

Был ли счастлив мой Исаак в детстве, о котором вспоминал крайне неохотно. Был ли счастлив?

Ведь от этого и шли все ответы. Свой ответ я знал, но надеялся на сюрпризы.

Итак, если бы меня спросили, какое впечатление произвела на меня кирпичная громада табачной фабрики Дунаевских, я бы ответил: «Пирамида Хеопса». Наверное, на строительство такого гиганта ушли тонны красного кирпича…

Почему красного?

Не знаю. Я полез в воспоминания, справочники. Кирпичи упоминались как буро-рыжие. Наверное, другой глины поблизости не было.

Я вооружился лупой и уставился на фотографию, снова и снова поражаясь не модернистским завихрениям в архитектуре, а толстым стенам, которые могли выдержать поцелуй атомной бомбы. Да, проверить это невозможно. Фабрику разрушила не бомба, а время. Можно ли было называть его за это варваром?

Забавные фотографии Лохвицы продолжали меня радовать. Но чем больше я их изучал, тем вернее убеждался в обратном. Городок был ординарным. Деревянные чудища, вылезающие из толстенных стволов деревенских изб, срубы с застывшими в оскале окон отражениями покосившихся домишек. Неповоротливые ревматические углы, скособоченные крыши, одноэтажное «высотье». А почитаешь подпись и хочется присесть от благоговения. «Театр». «Казенный дом приюта». В таком хилом здании? Читаешь дальше – и сердце тает. Дело прямо сердечное. «Приют для глухонемых детей». Меня поразило. Всего шесть обитателей. А вот поди же: выстроили для них отдельный дом. А говорят «дикое время».

Кое-где на старинных фотографиях мелькали военные мундиры с торчащими из воротников шеями, с насаженными на них, как на пики, лицами. Очень серьезными. Белокожими. Украшенными усиками.

С канифолью от нежных женских улыбок.

Я стыдливо посмотрел вниз. А какие ножки, бог мой! Сразу вспомнил чьи-то мемуары, в которых вожделение автора было перетянуто страданием святоши. Речь в нем шла об особенных женщинах еврейских местечек.

Каких именно?

Тех, что умели танцевать. Канкан на манер парижского! И не только. Их главный талант заключался в том, что они умело награждали болью своих возлюбленных. Какой болью?

Болью греха.

От дореволюционной Лохвицы запахло Тулуз-Лотреком. Сгустился туман, я увидел, как шевелятся тайные желания города, тайком удовлетворявшиеся с падшими женщинами, бывшими на самом деле ангелами. Сам город вмиг от этой мысли преображался, делясь как инфузория на страхи и фобии, в сердцевине которых зрела болезнь. Оказывается, предсказывать мир не так уж и сложно.

На фотографии был намек на бордель.

Подпольный.

Старая шутка: не будь в городе этого приюта для страхов, эскулапам было бы некого лечить.

Квадратик фотокарточки превратился в форточку, из которой вдруг потянуло венерическим духом времени. Духом ртутных мазилок. Это было единственное верное средство лечения сифилиса.

Темные стороны жизни в Лохвице, оказывается, хорошо знали.

А какой темперамент был у Исаака? Мог ли он с ним во что-нибудь вляпаться?

Как на него влиял южный климат?

Я оглянулся по сторонам. Спросить было некого. Наткнулся взглядом на частокол бордовых фолиантов: Большая советская энциклопедия в коже из гиппопотама.

И тут же вспомнил… Ну, конечно, главный брежневский идеолог Михаил Андреевич Суслов, вот он бы мне ответил. Говорили, что у этого легендарного человека сердце билось со скоростью 38 ударов в минуту (как у пресноводного). Помочь он мне мог только косвенно. Узнав о существовании британской «Британики», именно он повелел создать «красный аналог» энциклопедии, в которой должно было быть всё.

Повеление выполнили. Так родилась Большая советская энциклопедия.

А она была рядом, в доме моих родителей. Я срочно выехал в Витебск. Полез на полки и выудил толстенную книгу на букву «Л». И тут же вспомнил еще одного поклонника Дунаевского – бывшего министра культуры СССР Петра Ниловича Демичева. Высокого, статного человека, чей позвоночник был пропитан не кальцием, а властью.

Снимая фильм о Никите Хрущеве, я довольно часто названивал Демичеву, пытаясь выудить воспоминания. Он всегда уходил от моих вопросов, ссылаясь на нездоровье, а я продолжал названивать. Жил он уединенно, обращаясь с моим любопытством, как лютый тигр с теленком. Но телефон был его брешью, потому что иногда он все же поднимал трубку. И говорил со мной, бросая две-три фразы, последними из которых были: «Говорить не буду».

Но как-то случилось мной непонятое. Он поднял трубку и начал говорить. Не слушая моих вопросов, он делился мнением о том, что казалось ему важным. Мы поговорили о власти и наговорились всласть. Напоследок я спросил его, как он относится к музыке Дунаевского. Петр Нилович помолчал… и тихо выдавил, словно из тюбика: «Это был выдающийся музыкант».

И тут же бросил трубку.

Пик-пик… Я благодарно ему поклонился. И вернулся к энциклопедии.

Статья про Лохвицу в Большой советской была. Суслова не обманули. Шесть строчек. Вес краски, истраченной на буквы, равнялся пяти тысячным одного микрограмма. Зачетная трата.

За стенкой заплакала Нина – маленькая. Я вздохнул. Нельзя было реагировать, нельзя было отвлекаться. Я заткнул уши ватой. Нина кричала не переставая.

Итак, кто бывал в Лохвице? Да практически все, кто проезжал.

Я снова полез в коротенькие мемуары брата Бориса. Почему мне всегда хотелось называть городок Лохвицу во множественном числе – в «Лохвицах», на манер просторечного «в Сочах»? Может быть от того, что я тоже был простолюдином? Или в чужеродном слове кроется прелесть собственного прочтения, делающего единственное число множественным?

Мелькнула мысль: в единственном числе слишком много одиночества? Получается перебор тоски по лучшей жизни.

Появляется белый нафталин страха, которым без правил пересыпан скучный мир порядка. Ты просыпаешься в семь, к восьми идешь на работу, смотришь сквозь часы на будущее, в двенадцать обедаешь, в три часа делаешь брак на производстве и совершаешь такой же в личной жизни, идя под венец. В пять вечера – рождение ребенка, а в шесть – ты умрешь. И ты знаешь об этом, но все равно делаешь. Предназначение исполнено.

Воля генов, взывающая к передаче посредством любви или изнасилования – неважно – выполнена. Ужас эволюции!

Вы не находите?

Единственное утешение такой «дорожной карты» – переживание любви, чудо появления аистов с детьми и – великая смерть. Основные остановки жизни. И кстати, смерть – это не конечная станция.

Жаль, у меня не было мобильного телефона, чтобы сообщить об этой мысли Богу. Ему бы наверняка понравилось.

Взгляд за что-то зацепился…

Что? Я взял в руки не тот том энциклопедии. На букву «Гре». Уловил взглядом чью-то фамилию. И рядом с ней слово «Лохвица». Что за совпадение?

О Господи, игры с реальностью доведут меня до кондратия.

Кто бы мог подумать? Гречанинов!

Заезжал, в саму Лохвицу… Светоч музыки… Более ничего… Боже, это короткое упоминание.

Нина плакала не переставая. Я отбросил «кирпичный том» в сторону и помчался успокаивать ребенка. Над ней уже склонилась Оля. Я уловил запах волос. Меня накрыла волна нежности. Я увидел точеный профиль любимой.

Как любовь способна изменять мир? Я обнял их и замер, пытаясь удержать в руках счастье – то, что могло заменить мне все сокровища мира. Малышка Маленькая и Малышка Большая.

Плач прекратился.

Я мог возвращаться обратно, но стоял, не в силах отвести взгляда от обеих. Вот он – смысл жизни. Как его описать? Фразой «счастье, занесенное в Красную книгу»? Не знаю, по сравнению с настоящим счастьем все описания хромают, либо я плохой писатель.

Надо было возвращаться к работе. Надо было начинать поиски заново. Но что было искать? Потерянное детство моего героя?

Как только я вернулся к столу, Нина захныкала снова. Значит, Оля отошла. Я мог исправить свою черствость альтруистическим поступком – бросить работу, бросить зарабатывать деньги и сидеть рядом с сияющей от счастья Малышкой. А я не мог ни того, ни другого.

Боже мой…

Не реагировать на плач Малышки было решительно невозможно. Биография – биографией, а ребенок не может так долго плакать.

Я отбросил карту Лохвицы, по пути локтем сбросил со стола все старые фотографии города и помчался в спальню. Нина довольно причмокивала. Оля ее уже кормила. Я поднял голову, желая возблагодарить Создателя и увидел трещины на потолке… Ремонт! Надо было делать ремонт. Потолок был в трещинах. Я улегся на пол, начал их разглядывать. А ведь, пожалуй, в ремонте не было такой страстной необходимости. Эти трещины казались очень даже милыми. Я начал смотреть на них не мигая, пока на глазах не выступили слезы. Трещины расширились и превратились в улицы. Узоры были заливистыми, интригующими. Ходить по таким улицах ничуть не хлопотнее, чем по улицам Нью-Йорка или даже Парижа. Ой, ой, ой… Всё стало так здорово. Только бы не вспугнуть воображение. Я помчался обратно к столу, поскользнулся по пути на фотографиях, упал, из носа пошла кровь, часть ее пролилась на бумагу. Я писал биографию Исаака кровью. Надо было продолжать. Только очень тихо, чтобы не разбудить Малышку и Олю.

* * *Итак, Александр Гречанинов. Список приезжающих на лето в Лохвицу обрел хоть какую-то конкретику. И что, этот великий композитор тоже добирался на тарантасе? А на чем еще? Не на воздушном же шаре? Значит, он по такой жаре бежал за балагулой? Или плыл по воздуху?

Можно было выбирать любой вариант. Грела мысль, что в таком маленьком городке Исаак мог сталкиваться с этими столпами. Вы понимаете? Это же передача дара по прямой. Какой такой «прямой», я не очень задумывался. Важно, что в городе бывали гении. Стоило узнать о Лохвице побольше. Я полез в справочники. Наверное, мне иногда везет, или подобное притягивает подобное.

Буквально со второго описания Лохвицы я наткнулся на фамилию композитора Алябьева. Что? И этого сюда занесло! Каким чертом?! Хотя о нем позже. О ком? О рогатом или о композиторе – сам не понял. Но решил сначала покончить с Гречаниновым. И снова полез в энциклопедию. На этот раз перестроечное желтоватое издание под названием «Тайная жизнь музыки». Глаз тут же выхватил: «Собиратель народного фольклора». Это что? Причина гречаниновского появления в Лохвице?..

Хотя и вполне возможно.

«Мать пела не народные старинные песни, – начал читать я вслух, – а сентиментальные мещанские романсы вроде “Над серебряной рекой, на златом песочке” или “Под вечер осенью ненастной”».

И что? Зачем ей петь, что не по сердцу? Бред какой-то. Что я читаю? «Воспоминания композитора».

Книгу не отбросил. Продолжил дальше.

«У отца репертуар был получше. Он часто, когда бывал дома, любил петь церковные песни, “дьячил”, как выражалась мать. По субботам всенощная, по воскресеньям ранняя обедня были обязательны не только для них, но и для нас, детей, когда мы стали подрастать».

Черт, да это какие-то «левые» воспоминания. Я тут же занес находку в свою книгу. Поставил зачем-то кавычки. Сам задумался: а в кавычки-то я зачем беру слово «левые»? «Левые», они и без кавычек – стремные.

«Я пел в гимназическом церковном хоре и даже был солистом. Потом я стал петь и в церкви на клиросе (в нашем приходе был любительский хор). Тогда дома появился ещё дьячок-гимназист, и мы с отцом распевали церковные песни уже на два голоса…» – так, довольно.

У Гречанинова было все что надо для толковой посмертной биографии. А у моего Исаака? Никаких воспоминаний про пение с отцом, ни слова о музыкальности матери. Значит, все-таки самым музыкальным оставался дядя!

Но про дядю сам Исаак – ни слова. Может, не любил?

Хорошо.

Хоть какая-то конкретика. Поверю, что не любил.

Теперь предстояло разобраться с Александром Алябьевым… Его-то хоть все знают. Масон, сочинивший романс «Соловей мой, соа-алавей, золотистый соа-алавей». Надеюсь, вспомнили? Его всегда все почему-то поют дурными голосами, когда хотят изобразить оперное пение.

Алябьев.

Гречанинова в Лохвицу привела хотя бы изыскательная деятельность собирателя малорусского фольклора. А масона, дворянина и картежника Алябьева – что?

Надо было читать его биографию. Скучно, сил нет. Но я начал вчитываться.

Дежавю.

В начале 30-х годов XIX века Алябьев предпринял путешествие по городам Украины и Малороссии, чтобы собрать уникальные украинские песни. Тоже. Как Гречанинов, только намного раньше.

В 1834 году он опубликовал вместе с фольклористом Михаилом Максимовичем сборник «Голоса украинских песен». Выходило, что моя Лохвица была кладезем народных сокровищ. Каких именно? Поорать, подрать горло… Да еще на таких высоких нотах, что послушать те песни из заморских столиц заезжие композиторы приезжали.

Ничего себе местечко.

Природная аномалия?

Извержение мелодий. Но там нет вулкана! Хотя это было то, что надо. Благодатная среда, на которой, на навозе, вырос музыкальный гений Красного Моцарта. Ну а что? Из чего-то же должен был произрасти его гений. А что, если это песни, ради которых приходилось драть горло?

Ну конечно!

Хотя не знаю.

С такими соглашательскими и в то же время противоречивыми позициями мне грозило никогда не закончить роман-биографию моего Исаака.

Нельзя постоянно анализировать два противоположных варианта развития событий.

Ну а почему нет? Мысль, что в Лохвице была природная аномалия, грела. Только почему-то не все дети еврейских служащих рождались музыкантами. Статистическая погрешность. Музыкальными были все, но кто-то в силу слабости характера становился управдомом, кто-то фельдмаршалом. А песенки мурлыкали себе под нос все поголовно.

Это было очень интересно.

Значит, как надо было писать?

Либо гении-предшественники приехали, согрешили, оставив музыкальное семя, и оно проросло в мальчике. Либо небо и земля сплошь рождали только музыкальных детей, в половине которых музыка к годам взросления глохла, как лилия на грядке с сорняками.

Это вариант.

Либо могла быть другая модуляция.

Гении чуяли для мелодий «грибное место» и летели туда как мухи на га… пардон, как пчелы на мед.

Нигде ведь не сказано, почему они выбирали Лохвицу. Кто им говорил, что туда надо ехать? Если подумать, только их чутье…

Сколько таких мест могло быть по всей России? Миллион. А Алябьева и Гречанинова затянуло именно в Лохвицу.

Но часто ли сам я езжу по глухим местам? Нет. Вот и другие тоже должны были «нет». А эти композиторы ездили. Тратили время и деньги. Может, чужие, а может быть, и свои, чтобы услышать две-три новые гармонии.

Ну им стоило в казино бабло просадить? В Бадене, как Достоевский! Так ведь нет. Поехали в дыру. Значит, что-то тянуло. Искали мелодии, записывали. Вот в этом разгадка.

В скуке той была тайна. Природа. Тишь и… природная аномалия.

Вообще-то, я такие странности обожаю.

Маленькие города, где вместо жителей – липы. Дышится там по-другому. Можно напороться на неожиданные знакомства. У меня так было на БАМе.

Никогда не забуду ночь на маленьком полустанке. Мы ехали по всей Байкало-Амурской магистрали, снимали по заказу военных железнодорожников фильм с названием «Дорога через мое сердце».

Мне все время чудилось что-то необъятное, нечто невероятное, что открывалось в пути. За каждой сосной мерещилось откровение. Мешали только спутники, которые ничего подобного не ощущали, пили, сквернословили, играли в карты. Их внутренняя слепота давила, мешала мне по ночам спать, так что к середине путешествия я решил их бросить.

Моя злая энергия не давала покоя. Не помню, какую причину я изложил начальнику экспедиции полковнику Василию Линенко, но мне поверили и решили ссадить меня на полдороге. Но не просто так, а чтобы меня подобрала какая-то военная железнодорожная часть и от них я смог бы вылететь в Москву.

Название той волшебной маленькой станции, где меня из-за моих капризов высадили, я не помню. Но я вышел. И увидел снег. Снег – летом – это что-то новенькое. Ну, хорошо не летом, а в ноябре. Для Сибири это нормально.

Итак, я вышел, обратился к начальнику местной железнодорожной станции со словами: «Мы сами не местные, поможите!» Он уже получил инструкции от моего полковника и был готов помочь. Меня определили на ночь в станционной общаге, на первом этаже. В огромной комнате, где стояли четыре кровати с панцирными пружинами.

Была глухая ночь. Мне захотелось женской ласки. Я разделся. Завернулся в простыни. И стал ждать. Ласка не приходила. Зато за занавеской, прикрывавшей меня от сквозняка через оконные щели, раздался стук, еле слышный. Как скрежетание лапки кошки. Я и решил, что это кошка, повернулся на другой бок. Скрежет по стеклу повторился. Мои волосы встали дыбом. Этого еще не хватало! Первый этаж. Расстояние от земли – полметра. Кто угодно мог залезть в комнату.

Я вскочил, отодвинул занавеску и чуть не закричал от ужаса. На меня смотрело вплотную прилипшее к стеклу лицо мужика… С трехдневной щетиной. Мужик был в ватнике. А я стоял перед ним совершенно голый – лунная ночь, жажда женской ласки… и не сводил глаз со «зверя».

«Зверь» не уходил. Смотрел на меня и ухмылялся. Самые страшные и постыдные мысли пронеслись вихрем в моей голове. Что он задумал? Буду драться (может, убьют) – могут убить! А если затихну, что он сделает?

Страх – самый подлый советчик, он всегда советует затаиться. Но мое сознание было полно не только страхом. Во мне вдруг проснулось любопытство. Видя, что окно не спешат таранить, я начал судорожно натягивать джинсы. На нижнее белье времени не было. Все прямо на голое тело. Свитер. Куртка. Шарф. Шапка. Теперь я был готов драться.

Все-таки голый человек – ужасно уязвимый.

«Лицо» поманило меня на улицу. Заскорузлым пальцем. Точно Вий – гоголевского Афоню.

Деваться было некуда. Не прятаться же, в самом деле, под кровать?!

И тут «зверь» стал давить на стекло. Я еще мог надеяться, что окно закрыто на щеколду, но… Видимо, кто-то все грамотно рассчитал. Окно открылось. Морда пролезла наполовину в комнату и прошипела: «Не бойся». Это было самое лучше, на что я не мог рассчитывать.

– Вылезай.

То ли у меня действительно не было выбора, то ли любопытство пополам с гордостью взяло вверх, только я вылез через окно и меня окружили. Мужиков было человек семь. Сердце мое уже не сжималось. Я понял, что мне точно хана. И будет еще счастье, если меня просто обчистят, а если обесчестят или убьют?

Я все ждал, когда во мне проснется ярость. Но ярость, которая берет города, не пробуждалась.