Полная версия

Полная версияИстория несостоявшегося диссидента

Военная служба.

Итак, заканчивался июнь 1969 года. В день перед моим отъездом в военное училище, мы с отцом устроили мои проводы, распив на двоих бутылку водки. Утром я явился в военкомат с небольшой сумкой, в которой лежали несколько учебников и немного белья, так я обычно уезжал на соревнования. Нас было 5 человек прошедших процедуру проверки на годность поступления в военные училища. Четверо из нас ехали в Ташкентское Танковое Училище, я буду его называть коротко ТВТКУ и один в Ташкентское Общевойсковое (пехотное) Училище, коротко ТВОКУ. Сопровождал нас Старшина сверхсрочной службы, работник военкомата, забыл его фамилию, ещё молодой парень лет 25. Я расскажу вкратце о ТВТКУ. Это училище в годы войны было передислоцировано из России в город Чирчик, расположенный в 30 км от Ташкента и так и оставшееся там. В нём готовили офицеров танкистов. Кроме того, там же обучались и десантники, в количестве всего одной роты, т.е, по взводу на курс. Во всём СССР имелось только одно Десантное Училище, в Рязани, поэтому наше ТВТКУ имело особую значимость и один из нас четверых собирался поступать именно в десантники. Считалось, что наше училище организационно входит в 3-ю танковую армию, возглавляемую во время войны П.С. Рыбалко и поэтому носящее его имя.

Нас проинструктировали и посадив в автобус, отправили в дорогу. В Ташкенте мы высадили своего товарища у ворот ТВОКУ и последовали дальше. Часам к 12 дня мы прибыли на место и во главе со своим старшиной, пошли сдавать документы и определяться с местом жительства. Как оказалось, мы приехали поздно, в чём виноват был наш военкомат. Все абитуриенты уже прибыли, оформились и были распределены по подразделениям. На территории училища меня поразило громадное количество праздношатающихся ребят моего возраста, одетых почему-то в рваньё и создающих впечатление хулиганов. В этом году наплыв был впечатляющим. Прибыло не менее полутора тысяч абитуриентов, при норме в 300 человек, т.е по 5 человек на место.

Уже по этой причине от нас хотели отказаться, но старшина развил невероятную активность и всучил всё-таки документы трёх моих товарищей в приёмную комиссию. А меня, как не комсомольца, забраковали и велели возвращаться домой. И опять, дело случая. Старшина не опустил руки, а пошёл со мной по инстанциям, доказывая мою исключительность и призвание к военной службе. К вечеру нам удалось добиться приёма у начальника политотдела, где старшина, не смущаясь, нагло врал, что мой отец офицер, а я отличник и знаменитый спортсмен, желающий продолжить семейную традицию, чем убедил комиссара и тот распорядился принять меня в абитуриенты.

Как назло, я ещё забыл какие-то документы и мне пришлось спешно, на такси, смотаться в Ангрен и вернуться уже глубокой ночью, истратив почти все свои деньги.

Но вот я уже и в казарме! Меня распределили в последнюю 8-ю, кандидатскую роту, вместе с моими земляками. Все мы жили в палатках повзводно. В каждой роте состояло по 120-150 человек, а в 6-й роте было и вовсе 600. Это было вызвано тем, что в эту роту записывали аборигенов (узбеков), прибывших, из чёрт его знает каких мест, и почти не понимавших русского языка. В соответствии с существующей национальной политикой, руководство республики осуществляло идею обучения и укомплектования армии национальными кадрами, в данном случае узбекскими, по месту расположения училища. По регламенту и процентному соотношению числа коренного населения к другим нациям, необходимо было иметь не менее половины состава училища, чистокровными узбеками. Что и проводилось, довольно безуспешно в жизнь.

Почему безуспешно? Да потому, что узбеки, как ни странно, не горели желанием служить в армии. Их вполне устраивала привычная жизнь в кишлаках, работа в поле. А уезжать куда-то, за тысячи километров, чего требовала суровая армейская жизнь, им совершенно не улыбалось. Вот и местные военкоматы проявляли чудеса, выполняя план набора. Как мы потом узнали из разговоров с этими «национальными кадрами», их обманывали, обещая после окончания училища назначить председателями колхозов, или директорами совхозов, или ферм. Уже через пару недель хождения в строю и кормления солдатской пищей, эта рота растаяла бесследно, несмотря на все ухищрения командования, готового пойти на всё и даже, отменившего вступительные экзамены для аборигенов. Им было достаточно простого желания для поступления.

Из всех 600 человек уговорили не более десятка, в том числе Халимова Гафура, который позже, стал моим другом. Кроме прочего, нас, с первого дня, заставили работать. Сразу же, на следующий день, после подъёма, нас строем повели в столовую, где накормили не вкусной, рисовой кашей в которой кусками лежало свиное сало. Я не мог есть варёное сало, брезговал, а что говорить о мусульманах – аборигенах из 6-й роты? Я лично нисколько не наелся. Самым главным продуктом на завтрак было сливочное масло.И постоянно, во время всей службы, у многих была одна мысль- приехать домой и наесться масла вдоволь! После завтрака нас построили и распределили на работы. В основном это была изнурительная уборка территории. Она должна была блестеть. Ни одного листика, бумажечки, не должно было валяться на земле. Притом задача на уборку давалась, а инструмент мы должны были выискивать сами. Качество уборки проверял лично, старшина роты – старший сержант Голубович, молдаванин по национальности. Кроме гражданских лиц, поступать в училище прибыло довольно много солдат и сержантов срочной службы, а также выпускников суворовских училищ, которые называли себя по старинке «кадеты». При формировании абитуриентских подразделений, командирами отделений, заместителями командиров взводов и старшинами рот назначали в первую очередь военнослужащих или, при их нехватке, кадетов. Все они, особенно военнослужащие, издевались над нами гражданскими в полную меру. После уборки территории нас отправляли на другие работы. А работы было хоть отбавляй. Копали какие-то траншеи под кабель, что-то ломали, что-то строили. Не удивительно, что уже ко второму дню у меня, на моих нежных руках, почти не знавших физического труда, появились и лопнули 13 мозолей!!! Конечно, очень многим не понравилась подобная жизнь. Ходьба строем, вечерняя прогулка, с оранием песен, многие знали разве только «катюшу», утренняя зарядка, подъём в 7 часов утра, издевательства сержантов, невкусная пища и т.п. Не дождавшись первого экзамена, училище стали покидать недовольные, а особенно «аборигены» из 6-й роты. Только после ужина можно было заниматься подготовкой к экзаменам. Но очень немногие пытались учить предметы. Хотя нас запугивали немедленным отчислением за выход в город, многие после ужина уходили в самоволку, возвращаясь к вечерней перекличке, а потом опять чуть не до утра. Но, тем не менее, подошло время экзаменов. Сначала сдавали кросс 3 км. Я пробежал средне.

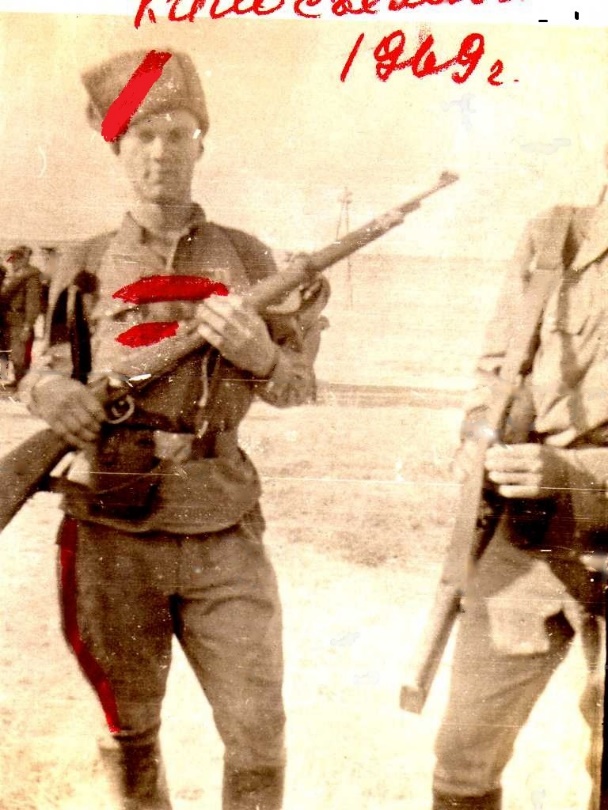

Хотя я и не подготавливался к экзаменам, сдал я их очень хорошо. Сдавали математику (алгебру и геометрию), сочинение и физику. У меня вышло из четырёх предметов две пятёрки и две четвёрки, то есть 18 баллов. Я не помню сколько надо было для поступления, но хватило с избытком. После экзаменов тех, кто провалился, отчислили, оставив только тех, кто получил положительные отметки. Осталось, наверное, человек 500. Нас перегруппировали, но жили мы ещё в палатках. Ждали заключение приёмной комиссии. Нам выдали форму, правда бывшую в употреблении, солдатскую, без погон, с брезентовыми ремнями и кирзовые сапоги. До решения комиссии, ещё почти месяц продолжали работать на стройках училища. Но уже все приноровились к военной жизни и переносить её тяготы стало несколько легче. В эти дни нам довелось участвовать в съёмках фильмов «На встречу солнцу», «Чрезвычайный комиссар» и ещё каких-то. Съёмки проводились киностудией «Узбекфильм», мы же принимали участие в массовках. То мы снимались в эпизоде строительства Большого Ферганского Канала, изображая дехкан с кетменями, то в эпизоде нападения бандитов на ж.д. станцию, где мы были спекулянтами с мешками, солдатами, шедшими в атаку, под прикрытием броневиков. Мне было интересно видеть муляжи броневиков, изготовленных из фанеры, которые толкали сзади. В фильме же они смотрелись, как настоящие. Особенно нравилось сниматься в боевых эпизодах, когда нам выдавалась форма красноармейцев и винтовки. Довелось увидеть многих известных узбекских актёров. Запомнилась актриса Сарымсакова, которая обычно играла серьёзные и трагические роли. Нам устроили с ней беседу. В жизни она оказалась очень весёлой и остроумной женщиной. Особенно запомнился такой случай: нас повезли в Ташкент на съёмки эпизода из фильма «Чрезвычайный комиссар». Снималась сцена сдачи отряда Мадамин бека красным. Место сдачи было рядом с крепостью в старом городе. Кто-то играл красных, кто-то басмачей. Мне выпала роль басмача. Я одел узбекский халат, на голову накрутил чалму, вооружился бельгийским карабином образца 1923 года. После пары дублей, нам позволили часок отдохнуть. Я, с кем-то, в басмаческих нарядах, с винтовками, прошли на находящийся неподалёку от места съёмок, Октябрьский рынок.

Мы прошлись по торговым рядам, купив несколько горячих лепёшек и виноград. Тут же с удовольствием начали это есть. Вы бы видели выражение лиц продавцов, в основном узбеков. Что они подумали можно только догадываться. Но в их взорах я явно заметил огонёк какой-то надежды. Может быть даже, на возможность, изменения существующего строя. Басмачество было уничтожено, по официальным данным, только в начале 30-х годов. Фактически же оно просуществовало почти до самого

начала войны. В 60-е годы ещё очень многие прекрасно помнили то время, а сочувствовали этому движению, почти все местные жители. Вернувшись назад, мы застали такую картину: на штабеле дров сидел знаменитый узбекский актёр, игравший главную роль в этом фильме, перед ним крутились гримёры, а наши стояли неподалёку вокруг старшины роты Голубовича. Оказывается, он где-то раздобыл патрон от автомата Калашникова и примеривал его, к выданной ему, 3-х линейной винтовке Мосина. Патрон подошёл впору и Голубович не подумав нажал на курок. Вообще-то, мы думали, что выдаваемые нам винтовки, не являются действующими образцами. Да и должно было быть именно так. Но мы ошиблись. Произошёл выстрел. Слава Богу, что пуля никого не задела, а попала в штабель дров. Самое смешное, что главный герой, с перепуга, свалился со штабеля вверх ногами. А в фильме он изображал крутого комиссара. Тут конечно подбежали офицеры, началась разборка. Этот выстрел стоил Голубовичу дорого. Его исключили из Училища. Но вот, наконец, состоялось заседание приёмной комиссии, и я оказался в числе зачисленных в Училище. Все мои земляки тоже прошли все испытания. Всех, не прошедших комиссию, отослали по домам, а из оставшихся сформировали 4-й курсантский батальон, взамен выпустившихся в этом

Фото. На съёмках фильма.

году. Таким образом, четвёртым курсом, стал 3-й батальон, 2-й батальон -3курс, 1-й батальон -2 курс, а 4-й – 1курс. Каждый батальон состоял из трёх рот, причём именно в нашем батальоне состояла единственная десантная рота и две роты танковые. К моменту выпуска, в составе рот числилось обычно не более 90 человек, многие за 4 года учёбы по разным причинам выбывали, поэтому на первый курс всегда набирали с запасом, по 120 человек вместо штатных 100. Но такого запаса, как в нашей 10-й роте никто ещё не видывал. Наш батальон, как и другие, состоял из 3-х рот, 10-й, в которой я служил, 11-й и десантной, 12-й роты. Наша рота имела в своём составе 6 взводов вместо обычных 4-х. В каждом взводе было не менее 30 человек, итого, рота состояла из 180 человек, за что её прозвали «китайской». Командиром батальона был полковник Умаров, начальником политотдела подполковник Шацкий, командиром нашей роты капитан Макуха, командиром моего взвода, лейтенант Судейкин. Мои ангренские друзья, попали в другой взвод.

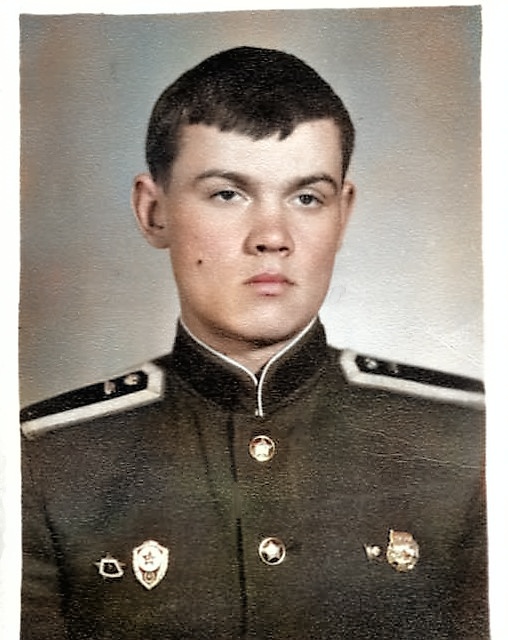

Немного отступая, я должен сообщить, что офицеры военного училища, по своей должности, стояли на порядок выше, чем общеармейские. Поэтому начальником Училища, обычно был генерал, комбатами полковники, хотя в армии, эту должность занимали капитаны или майоры. Старшиной роты назначили старшего сержанта Бабабекова, который выпил у нас впоследствии немало крови. Замкомвзвода стал сержант Марков, а командиром моего отделения мл.сержант Виноградов. Всех нас разместили в казарме, по роте на этаж. Койки были двух ярусными и все, почему то, стремились занять верхнюю полку, хотя, как я позже уяснил, в армии вторая полка, предназначалась только для «молодых». Все быстро перезнакомились и началась наша трудная армейская жизнь. Каждый день начинался в 7 часов утра с команды, «рота

Фото. Первый курс военного училища.

подъём!». Все вскакивали, моментально надевали брюки, наматывали портянки на ноги и всовывали их в сапоги, а потом, надевая на ходу гимнастёрки, мчались на улицу, где выстраивались повзводно. На всё это отводилось 30 секунд. Первое время мы не успевали и из-за этого, роту опять укладывали спать и вновь поднимали и так по несколько раз. Неуспевающих ещё и наказывали. Поэтому многие, просыпаясь перед подъёмом, потихоньку одевались под одеялом, чтобы никто не видел, а потом только обув сапоги, при команде «подъём», мчались на построение. И я проделывал эту процедуру, неоднократно.После построения, сержанты проверяли, не остался ли кто спать, а затем следовала команда «бегом марш!» и мы, ещё не проснувшись, бежали до туалета, быстро облегчались и далее уже следовал бег в течении 20-30 минут. Потом занятия на турниках и брусьях и вновь в казарму. Ещё полчаса отводилось на заправку кроватей и умывание. Заправка кроватей была одним из самых тяжких трудов. Одеяло должно было быть натянуто на постель таким образом, чтобы не оставалось морщин.

Притом постели и подушке придавалась форма кирпича. Грани должны быть ровными и острыми. Этому искусству мы долго не могли научиться. В случае, если заправка постели не нравилась сержантам, они её просто сбрасывали на пол и её приходилось вновь заправлять, жертвуя на это временем для умывания. Ровно в 8 часов рота выстраивалась в коридоре для прослушивания последних известий по радио. Затем вновь следовало построение на улице для утренней проверки. Сержанты, проходя

Фото. 1 курс ТВТКУ. !969 год.

вдоль строя, зорко высматривали недостатки в форме курсантов. Это обычно были плохо начищенные сапоги, грязный подворотничок, незатянутый ремень, щетина на подбородке некоторых, причёска, порванная одежда, отсутствие стрелок на галифе и т.д и т.п. Выявив нарушителя, сержант приказывал ему немедленно устранить нарушение и доложить. Притом время на исправление давалось очень мало. К примеру, часто можно было услышать: «курсант такой-то, пришить новый подворотничок, почистить сапоги и через 3 минуты встать в строй!». И курсант, сломя голову, кидался выполнять приказ. После проверки нас вели на завтрак. Старшина шёл впереди и очень cтрого, высматривал, чтобы никто не высовывался из строя. В колонне он должен был видеть только впереди идущего. В столовую заходили по команде и садились по команде. Кушать тоже начинали по команде. В курсантской столовой, столы накрывались на четверых, посуда была фарфоровая. Вот еды давали маловато. Только через год мы привыкли к этой дозе и даже всегда оставляли недоеденное. А в первое время, жестоко голодали и ждали, хоть небольшого перерыва, чтобы сбегать в «Чипок», так назывался буфет, где можно было купить какие-нибудь пирожки или коржики с лимонадом. После завтрака нас разводили на занятия, которые начинались с 9 часов. Обычно было 6 уроков, с перерывами, как в обычном институте. Только преподаватели были военные. Надо сказать, что учили нас хорошо. Преподавательский

состав был на высшем уровне. Но особое ударение делалось на военных дисциплинах.

После уроков мы шли в казарму, где оставляли свои сумки и, вновь строем, шли на обед. После обеда следовала уборка территории или другие работы в течении часа, а затем начиналась самоподготовка. Мы учили уроки под надзором командира взвода, а около 19 часов, возвращались в казарму. Вновь построение и на ужин. После ужина давалось, так называемое, свободное время, когда в течении часа, каждый мог заняться чем угодно, но обязательно подготовиться к завтрашнему дню, то есть подшить новый подворотничок, почистить сапоги, погладить форму, приготовить учебники, а затем доложить о готовности командиру отделения, который, в свою очередь, докладывал о готовности своего отделения, заместителю командира взвода, а тот старшине.

Около 22 часов, нас выводили на «вечернюю прогулку», где все курсанты, поротно, вышагивали под строевую песню. У каждой роты была своя строевая песня, но как я уже говорил, у нас не было в роте певцов, и мы просто орали, кто во что горазд. Обычно это была песня про Катюшу, других просто не знали. Петь должны были все.

Сержанты внимательно наблюдали за этим. После прогулки снова строились, уже в казарме, и начиналась вечерняя поверка. Старшина роты выкликивал фамилии, а мы должны были отвечать «я». Старшина ещё немного держал речь о событиях дня и, наконец, в 23 часа следовала команда «отбой!». Все кидались к своим кроватям, мгновенно раздевались и впрыгивали в койки. На это давалось 45 секунд. Вот такой распорядок дня выдерживался в Училище постоянно. По субботам нас водили в баню, которая находилась в городе. Вечером показывали кино. В воскресенье, организованно отдыхали. Часто устраивались танцы, на которые приходили местные девушки.

Вообще, закадрить курсанта и выйти за него замуж, считалось очень перспективно для девушки. Будущие офицеры слыли завидными женихами и немногим курсантам. удавалось выпуститься из училища холостыми, за ними устраивалась настоящая охота.

Весь сентябрь и октябрь с нами проводился курс молодого бойца. Нас учили маршировать строем,тянуть носок, чётко разворачиваться, выходить из строя, рапортовать и т.п. Много времени занимало изучение уставов, которые надлежало знать безукоризненно. Ко всему, нам выдали автоматы Калашникова. Они были в масле, и мы отмывали их целый час. Каждый запомнил номер своего автомата и его расположение в пирамидах оружейной комнаты, чтобы без задержек схватить его во время тревоги. В то же время сержанты запугивали нас предстоящей процедурой принятия присяги, после которой уже ни у кого не останется возможности просто уйти из училища, а придётся в полной мере потянуть солдатскую лямку. Немало людей поддались этой провокации и подали рапорта на отчисление.

Хлопковая кампания 1969 года

В конце октября училище получило команду отправить личный состав на сбор хлопка. В тот год, республика никак не могла выполнить план, из-за низкой урожайности и плохих погодных условий. Хлопок являлся, наряду с нефтью и газом, одной из самых главных экспортных статей СССР и соответственно, давал немалую долю валютных поступлений, в которых остро нуждалось государство.

Хлопок выращивался во всех среднеазиатских республиках, а также в южном Казахстане и Азербайджане, но основная масса его, наверное, около 70 %, всё-таки поступала из Узбекистана. Почти всё сельское хозяйство республики было настроено на производство хлопка и, фактически, последний, являлся монокультурой. В угоду этому продукту, были принесены в жертву многие другие культуры. Но в те времена все республики ориентировались на выпуск какой-то одной, характерной для этого района продукции. Молдавия давала кукурузу, Белоруссия -картофель, Украина- сахарную свеклу и пшеницу и т.д. Выполнение планов по сбору хлопка являлось для республики делом чести. Уборочная кампания превращалась в настоящую битву, для победы в которой все средства были хороши. Во-первых, объявлялась тотальная мобилизация. В сборе хлопка участвовали все граждане. На постоянной основе, в течении всего сезона, на полях трудились студенты ВУЗов, техникумов, учащиеся профтехучилищ, школьники, а также часть рабочих. Все остальные, в организованном порядке, выезжали на сбор хлопка в выходные дни. На этот период, практически невозможно было взять отпуск или получить больничный лист. До этого года правительство не трогало курсантов двух военных училищ республики, но в этом году положение заставляло напрячь все силы. Первый секретарь ЦККПУз, Шараф Рашидов, обязался собрать рекордное количество хлопка. И на поля были брошены все силы. Мы были военные люди и привыкли выполнять любые приказы. Очень быстро прошли сборы, нас посадили в грузовики и повезли куда-то на север. Ехали довольно долго, наверное, 6 –7 часов. Первое время, часто попадались населённые пункты, но последние пару часов, мы ехали по пустынной местности. Куда мы приехали, я так никогда и не узнал. Дали команду выгружаться. Нашим глазам предстала унылая картина. Насколько хватало глаз, простирались квадраты хлопковых полей, окаймлённые 10-20 метрами междурядья, поросшего дикой травой и арбузами. До вечера занимались установкой палаток и разбивкой лагеря. Обедали и ужинали у походных кухонь. Спать разместились поротно. На каждые 80 человек устанавливалась большая палатка. Офицеры разместились в 1, 2-х, 3-х местных палатках. Как обычно, провелась вечерняя поверка и все улеглись спать. Спали на полу, на матрацах, уложенных на солому. Подняли нас в 6 часов утра и погнали на физзарядку. Умывались в оросительном арыке. Мы позавтракали и командиры, после небольшой вступительной речи начальника Училища, повели нас в поле, руководствуясь указаниями местного проводника. Нам показали, как нужно собирать хлопок. Затем возник вопрос о допустимой норме. После недолгих рассуждений, замполит батальона самолично в течении четверти часа собрал какое-то количество хлопка, которое взвесили и умножили на количество рабочих часов. Путём нехитрых арифметических подсчётов, определили норму в количестве 100 кг чистого хлопка в день. Распределились по грядкам и двинулись вперёд. Тут я должен заметить, что, как оказалось, эти поля уже были пройдены хлопкоуборочными машинами, а после них студентами. Мы были обязаны подобрать всё подчистую. Поля, представляли собой картину запустения, где иногда кучками, а чаще всего одиночно, торчали кустики с редкими клочками ваты. Собирание этих невесомых клочков, стало изматывающим и, удручающе, скучным занятием, на протяжении длительного времени. Нашей задачей ставилось очищение поля от остатков хлопка так, чтобы после нас на поле не было видно ничего белого. Тут подвезли специальные тележки для хлопка и оборудовали место приёмки хлопка с весами –безменом, которое называлось «Хирман». По мере сбора, к хирману потянулись первые сдатчики с полными, а кто и с полупустыми фартуками. В первый день взвешивали и принимали хлопок местные жители, но потом эти функции переняли офицеры и местные рабочие ограничились лишь доставкой пустых тележек и забором полных. Как оказалось, норма, установленная командованием, выполнялась лишь малым количеством сборщиков и поэтому позже, установили ещё и предельно допустимую норму, в количестве 60 кг. Были установлены крайне жёсткие меры наказания, для не выполняющих норму. После окончания рабочего дня, где-то около 19-ти часов, мы возвращались в лагерь, мылись в арыке и ужинали. Затем, иногда показывали кинофильм или мы занимались личными делами. После этого следовала вечерняя поверка и отбой. Все курсанты, выполнившие норму, беспрепятственно следовали в лагерь. С ними отправлялись те, кто собрал более 60 кг. Те же, кто не смог осилить 60 кг, оставались в поле без ужина и, под присмотром офицеров, продолжали в течении 2-3часов собирать хлопок, порой при свете фар автомобилей. После этого, они сдавали собранное и шли спать. Из числа тех, кто собрал от 60 до 80 кг, отбирались кандидатуры для несения дневальной службы и нарядов на кухню. Если таковых оказывалось слишком много, то тех, кто не попал в наряд, заставляли просто копать ямы, а потом засыпать их.За несколько дней до 7 ноября, нас увезли обратно в училище, для принятия присяги. После хлопка, многие подали рапорта об отчислении и отбыли домой. Для принятия присяги, нам выдали парадную форму, так называемое п/ш, б/у, что обозначало – полушерстяное, бывшее в употреблении. Парадная форма, представляла из себя синие брюки- галифе, натурально зелёного цвета гимнастёрка и, защитного цвета, китель со стоячим воротником. По случаю тёплой погоды, присягу принимали без кителей. Процедура принятия присяги бесхитростна и проходит без изменений, с времён ещё дореволюционных. Первый курс выстраивается повзводно и каждый курсант, выходя из строя, подходит к столу, подле которого стоит командир взвода, берёт книгу с текстом и зачитывает её. После этого, ставит подпись и возвращается в строй. Ну и конечно вступительная и завершающая речь начальника Училища, замполита, каких-то гостей. На следующий день, нас вновь вывезли в поле для продолжения сбора хлопка. Я не буду описывать наши мучения в этот период, который оставил в душе много весьма неприятных воспоминаний. Но всё когда-нибудь кончается. В первой половине декабря выпал снег. Постепенно весь хлопок скрылся под сугробами и собирать его стало почти невозможно. Республика с помпой рапортовала Центральному Комитету КПСС о перевыполнении плана. Товарищ Рашидов получил очередной орден Ленина и звезду Героя Социалистического Труда. Народ вернулся домой, в том числе и мы.