Полная версия:

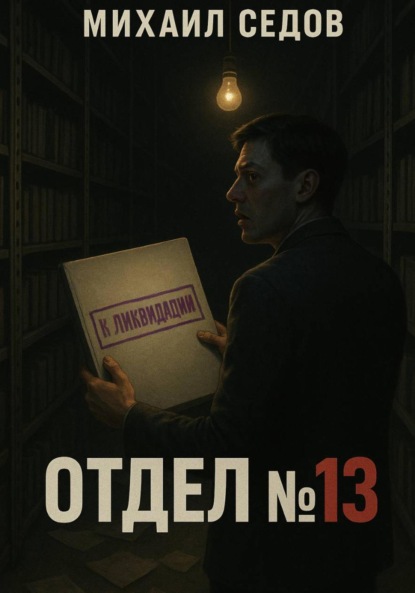

Отдел №13

Михаил Седов

Отдел №13

Глава 1. Пыль на погонах прошлого

Утренний свет, процеженный сквозь запыленные стекла высокого окна, имел цвет старого пергамента. Он ложился на длинные ряды стеллажей косыми, бессильными полосами, в которых лениво кружились мириады пылинок – настоящая кровь архива, его безмолвные, невесомые тельца. Я всегда думал, что каждая такая пылинка – это микроскопический фрагмент стершегося слова, высохшей капли чернил, отпечатка пальца давно умершего делопроизводителя. Вся история страны оседала здесь, на полу, на полках, на наших плечах, и мы вдыхали ее с каждым вдохом. Воздух в секторе «В» пах именно этим: сухой бумагой, мышиным клеем и слабым, почти исчезнувшим ароматом сургуча. Это был запах порядка, запах сохраненной вечности, и он успокаивал меня, как ничто другое.

Мой рабочий стол, третий от окна, был островком безупречной геометрии в этом океане прошлого. Стопки папок, выровненные по линейке. Карандаши, заточенные до одинаковой длины и уложенные параллельно краю столешницы. Металлическая коробочка со скрепками, полная ровно до половины – нарушение пункта 7.2 инструкции по инвентаризации канцелярских принадлежностей, но я уже подал заявку на пополнение, и ее копия, заверенная печатью завхоза, лежала в специальном лотке. Порядок – это не просто привычка. Это философия. Это единственное, что удерживает мир от распада в хаос первоначальной неразберихи. Хаос начинается с мелочей: с карточки, положенной не по алфавиту, с запятой, поставленной не на свое место. Моя работа заключалась в том, чтобы ставить эти запятые на место. Я был скромным стражем мирового порядка.

– Соколов, к заведующему. Срочно.

Голос Нины Петровны, нашей старшей сотрудницы, был сухим, как треск ломающегося сухаря. Она не отрывала взгляда от своей картотеки, словно команда была сгенерирована самим механизмом шкафа. Я послушно встал, одернул пиджак. Пиджак был не новый, отцовский, немного мешковатый в плечах, но из хорошей, еще довоенной шерсти. Он тоже был частью порядка. Связью с прошлым, которое я оберегал.

Кабинет Павла Матвеевича находился в конце нашего длинного коридора. Ковровая дорожка, когда-то бордовая, а теперь цвета запекшейся крови, съедала звук моих шагов. Двери кабинетов, обитые коричневым дерматином, были похожи на лица спящих великанов. На каждой – латунная табличка с фамилией. Ничего лишнего. Функционально. Безлично. Я постучал – два коротких, отчетливых удара, как предписано негласным этикетом.

– Войдите.

Павел Матвеевич сидел за своим массивным столом, похожим на мавзолей. Он был человеком грузным, с лицом, которое, казалось, отекло от бесконечного сидения и важности. Его маленькие глазки изучали меня поверх очков в толстой оправе. На столе перед ним, в идеальном одиночестве, лежала тонкая папка бледно-серого цвета.

– Садитесь, Кирилл Андреевич.

Я сел на стул для посетителей, жесткий и неудобный, спроектированный так, чтобы никто не засиживался. Спину держал прямо.

– У меня для вас поручение, – начал он, не меняя тона. – Особой, так сказать, важности.

Он сделал паузу, давая мне возможность проникнуться. Я проникся.

– В спецхран, сектор семь-бис, на прошлой неделе поступила партия невостребованных дел. Из смежного ведомства. Годов сороковых-пятидесятых. Их нужно разобрать, систематизировать и составить опись. Работа кропотливая, требует внимания. Я подумал о вас. Вы у нас сотрудник аккуратный. Исполнительный.

Спецхран. Семь-бис. Эти слова прозвучали в стерильном воздухе кабинета как-то по-особенному глухо. Спецхран был сердцем нашего архивного лабиринта, его самым потаенным и самым защищенным уровнем. Туда имели доступ единицы. Дела, которые там хранились, не предназначались для историков будущего. Многие из них не предназначались вообще ни для кого. «Невостребованные дела» – формулировка была гладкой, обтекаемой, как галька. Что это значит? Кем не востребованные? Семьями? Историей? Самим государством?

– Задача ясна, Павел Матвеевич, – ответил я. Мой голос прозвучал ровно. Я не задавал лишних вопросов. Это тоже было частью порядка.

– Вот предписание, – он пододвинул ко мне папку. – Оформите допуск у коменданта на минус третьем уровне. Приступайте немедленно. Срок – две недели. От текущих дел вы освобождаетесь.

Он снял очки, и его глаза, лишенные привычного обрамления, стали еще меньше, словно втянулись вглубь его массивного лица.

– И вот еще что, Соколов. Работа эта… тихая. Не для обсуждений в курилке. Вы меня понимаете?

– Так точно, Павел Матвеевич. Понимаю.

Он кивнул, удовлетворенный. Аудиенция была окончена. Я встал, взял папку и, не поворачиваясь спиной, вышел из кабинета. Папка в моих руках была прохладной и гладкой. Она ничего не весила, но ощущалась тяжелее гранитной плиты.

Сектор семь-бис находился на три этажа ниже уровня земли. Лифт, скрипучий и медленный, спускал меня в царство бетона, стальных дверей и гудящих под потолком вентиляционных труб. Воздух здесь был другим – холодным, с металлическим привкусом и запахом озона от работающих осушителей. Комендант, пожилой прапорщик с выцветшими глазами, долго изучал мое предписание, сличал фотографию на пропуске с моим лицом, звонил куда-то по телефону с диском без цифр. Наконец, он с тяжелым вздохом выдал мне ключ с массивной свинцовой пломбой и указал на неприметную стальную дверь в конце коридора.

– По окончании работ помещение опечатывать. Ключ сдавать лично мне под роспись. Посторонних звуков не производить. Понятно?

– Понятно.

За дверью оказался не зал, а длинный, узкий пенал, уставленный по обе стороны стеллажами до самого потолка. Они были новее и прочнее тех, что стояли наверху, – из серой стали, без единой царапины. Освещался этот коридор несколькими тусклыми лампами в проволочных клетках. В дальнем конце виднелся стол и стул – мое рабочее место на ближайшие две недели. А посреди прохода стояли они. Десяток больших картонных коробов, перевязанных грубой бечевкой. На каждом трафаретом было выведено: «ЦА-7. Невостребованное».

Я поставил папку с предписанием на стол и подошел к коробам. От них исходил тот же застарелый бумажный дух, но с какой-то новой, незнакомой нотой. Нотой забвения. Я срезал бечевку на одном из ящиков перочинным ножом. Внутри, плотно уложенные, лежали тысячи стандартных архивных карточек. Не папки, не личные дела. Просто карточки. Каждая – размером с ладонь.

Я взял верхнюю. Плотный, пожелтевший картон. Наверху – фамилия, имя, отчество, выведенные аккуратным каллиграфическим почерком. «Астафьев, Григорий Иванович». Ниже – год рождения, место рождения, род занятий. Инженер-гидротехник. Дальше шли графы, заполненные машинописным текстом. Номер дела. Дата ареста. Статья. Срок. Место отбывания. И последняя графа, «Особые отметки», была пуста. Я перевернул карточку. Оборот был чист.

Я вынул еще одну. «Бергман, Эмилия Карловна». Учительница немецкого языка. Снова даты, номера, статьи. И снова пустая графа «Особые отметки». Третья, четвертая, десятая… Все они были похожи друг на друга, как капли серого осеннего дождя. Мужчины, женщины. Русские, евреи, татары, немцы. Инженеры, врачи, поэты, агрономы. Целая жизнь, сжатая до нескольких строк на куске картона. И тысячи, десятки тысяч таких карточек в этих коробах. Моя задача была простой и чудовищной: переписать эти данные в гроссбухи, присвоить каждой карточке новый архивный шифр и расставить их по алфавиту в ящиках новых каталожных шкафов, которые сиротливо пустовали у стены. Превратить эти обрывки судеб в часть системы. Упорядочить забвение.

Первые несколько дней я работал как автомат. Мозг отключился, оставив только методичные движения рук и глаз. Взять карточку. Прочитать. Записать в журнал. Поставить штамп с новым шифром. Отложить в нужную стопку. «А», «Б», «В»… Имена и фамилии сливались в сплошной гул. Я не позволял себе вдумываться в то, что стояло за этими строками. Это был материал. Просто материал. Как геолог не думает о динозаврах, перебирая окаменелости, так и я не думал о людях. Я думал о правильности заполнения граф, о четкости оттиска штампа, о ровности стопок. Это был мой способ защиты. Мой кокон из инструкций и правил.

Иногда я поднимался наверх, в наш мир живых, чтобы выпить чаю в буфете. Коллеги смотрели на меня с каким-то новым, смешанным чувством – любопытством и легкой опаской. Мое внезапное исчезновение в недра спецхрана породило слухи. Я ни с кем не разговаривал о своей работе, как и велел Павел Матвеевич. Просто молча пил свой жидкий чай и смотрел в окно на серый московский двор.

Однажды за соседний столик села Елена Попова из смежного сектора. Я знал ее лишь шапочно. Строгая, всегда собранная, с темными волосами, стянутыми в тугой узел на затылке. У нее были умные и очень усталые глаза. Она никогда не улыбалась – по крайней мере, я этого не видел. Ее губы были всегда плотно сжаты, словно она боялась, что из них вырвется какое-то неосторожное слово.

– Нравится в подземелье, Соколов? – спросила она, не глядя на меня, размешивая сахар в своем стакане. Звук ложечки о стекло был единственным звуком между нами.

Я пожал плечами.

– Работа, – коротко ответил я.

– Работа бывает разная, – она все-таки посмотрела на меня. Ее взгляд был колючим, пронизывающим. – Бывает – пыль с фолиантов сдувать. А бывает – могилы копать. Лопатой из папье-маше.

Я не нашелся, что ответить. Ее метафора была слишком точной, слишком жестокой. Она попала в ту самую точку внутри меня, которую я так старательно прикрывал броней педантизма.

– Не понимаю, о чем вы, – солгал я.

Она усмехнулась, но это была лишь гримаса, движение мышц на лице.

– Все вы поначалу не понимаете. А потом становится слишком поздно что-либо понимать. Приятного аппетита, Соколов.

Она встала и ушла, оставив после себя недопитый чай и звенящую тишину. Ее слова вцепились в мое сознание, как репей. Могилы копать. Лопатой из папье-маше. Да, именно этим я и занимался. Я хоронил имена в каталожных ящиках, придавая забвению вид государственного порядка.

В тот день работа пошла хуже. Буквы на карточках перестали быть просто знаками. Они снова стали именами. За каждым я начал видеть лицо. За каждой статьей – трагедию. Вот этот, «Коган, Самуил Маркович, часовщик», – я представил его маленькую мастерскую, запах масла и металла, пальцы, привыкшие к крошечным механизмам. А эта, «Тимофеева, Анна Васильевна, студентка пединститута», – она, наверное, мечтала учить детей, проверяла тетради по вечерам, а потом в ее дверь постучали. Они все превращались из карточек в призраков. И они молча смотрели на меня из своих бумажных гробов.

Я стал работать медленнее, внимательнее. Я заметил то, чего не видел раньше. Некоторые карточки были другими. Картон был чуть тоньше, цвет – белее. И почерк. Почерк был не каллиграфическим, а торопливым, угловатым. И в графе «Особые отметки» на этих карточках стоял едва заметный карандашный знак – крошечный крестик. Я нашел одну такую карточку, потом вторую, третью. Они были разбросаны по разным коробам, без всякой системы. Это было нарушение. Нарушение порядка. Аномалия. Мой мозг архивариуса вцепился в эту аномалию, как в спасательный круг. Здесь была загадка, задача, требующая решения. Это было лучше, чем просто думать о призраках.

Я начал откладывать эти «особые» карточки в отдельную стопку. К концу недели их набралось около тридцати. Никакой видимой связи между ними не было. Разные годы, разные статьи, разные профессии. Единственное, что их объединяло, – другой картон, другой почерк и этот таинственный крестик.

Мне нужен был совет. Но у кого спросить? Павел Матвеевич ясно дал понять: работа тихая. Спросить его – значит, расписаться в том, что я не просто исполнитель, что я думаю, анализирую, сомневаюсь. А это было опасно. Елена? После нашего разговора в буфете я был уверен, что она знает или догадывается о многом. Но я боялся ее. Боялся ее цинизма, ее колючего взгляда, который, казалось, видел меня насквозь.

И тогда я вспомнил о Гинзбурге. Аркадий Львович Гинзбург был живой реликвией нашего Управления. Ему было далеко за семьдесят, и, по слухам, он работал здесь еще при наркоме Ежове. Он был маленьким, высохшим старичком, похожим на древний манускрипт. Он заведовал сектором редких фондов и, казалось, знал о каждой бумажке в этом гигантском здании. С ним мало кто общался. Он говорил загадками, отвечал вопросом на вопрос и постоянно что-то жевал своими беззубыми деснами. Но его уважали. И побаивались. Говорили, что он помнит всех. И тех, кто сидел в больших кабинетах, и тех, кто сгинул в таких вот «невостребованных» делах.

Я нашел его в его вотчине – в самом дальнем углу нашего этажа, где пахло не просто пылью, а прахом веков. Он сидел под зеленой лампой, сгорбившись над какой-то книгой в кожаном переплете, и с помощью лупы изучал текст.

– Аркадий Львович, – тихо позвал я.

Он не сразу поднял голову. Когда же он посмотрел на меня, его глаза за толстыми стеклами очков показались мне двумя мутными каплями янтаря, в которых застыло время.

– А, это вы, молодой человек. Соколов, если память мне не изменяет. Что привело вас в мою обитель древностей? Опять переучет?

– Нет, Аркадий Львович. У меня к вам вопрос. Частного характера. По старым методам каталогизации.

Я решил зайти издалека. Я достал из кармана одну из обычных карточек и одну из тех, с крестиком. Я положил их на стол перед ним, закрыв ладонью имена и личные данные.

– Скажите, пожалуйста, вам не кажется странным, что карточки из одной партии так сильно отличаются? По качеству картона, по почерку…

Гинзбург взял лупу и склонился над моими образцами. Он долго рассматривал их, почти касаясь носом бумаги. Он молчал, и в тишине было слышно, как тикают старые часы на стене и как шуршит что-то за стеллажами – наверное, мыши или духи старых архивариусов.

– Да, – сказал он наконец, откладывая лупу. – Карточки разные. Эта, – он ткнул костлявым пальцем в обычную карточку, – это официальный учет. Государственный. Машинка работает, человек исполняет. Все по форме, все как положено. Без души.

Он помолчал, глядя куда-то мимо меня, в пыльный мрак между стеллажами.

– А эта, – теперь его палец коснулся карточки с крестиком, – это другое. Это делали не для системы. Это делали для себя. Чтобы не забыть. Когда система требует забыть, находятся люди, которые пытаются помнить. Тихо, украдкой. Для себя. Или для кого-то еще. Это… как записка в бутылке, брошенная в бумажный океан.

Записка в бутылке. Его слова снова, как и слова Елены, попали точно в цель. Кто-то, такой же, как я, сидел когда-то над этими коробами и оставлял пометки. Подавал сигнал.

– Но зачем? Какой в этом смысл? – спросил я шепотом.

Гинзбург посмотрел прямо на меня. Его мутные глаза вдруг стали острыми, пронзительными. В них промелькнуло что-то похожее на жалость.

– Молодой человек, вы работаете с бумагой. Вы должны понимать ее природу. Бумага – удивительная вещь. Она может сохранить слово, мысль, целую жизнь. Она может пережить человека, государство, целую цивилизацию. Она – самая надежная память.

Он снова взял в руки карточку с крестиком, повертел ее в своих сухих, как осенние листья, пальцах.

– Но у нее есть и другое свойство. Она очень хорошо горит. Бумага помнит всё, но и горит хорошо. И иногда то, что она помнит, становится причиной пожара. Понимаете?

Я не понимал. Не до конца. Но холод, который пробежал по моей спине, был абсолютно реальным. Он был холоднее воздуха в подземельях спецхрана. Он пах дымом. Дымом от сгоревших бумаг, от сгоревших жизней.

– Спасибо, Аркадий Львович, – сказал я, забирая карточки.

– Не за что, юноша, – он уже снова склонился над своей книгой. – Только будьте осторожны. Иногда, разбирая старую пыль, можно наткнуться на погоны, которые под ней похоронены. А их владельцам очень не нравится, когда их тревожат.

Я вышел из его сектора и медленно побрел по гулкому коридору. Пыль на погонах прошлого. Записка в бутылке. Бумага, которая горит. Фразы кружились в моей голове, сцепляясь в зловещую цепь. Мир порядка, мой ясный, логичный, выстроенный по инструкциям мир, трещал по швам. Я чувствовал, как под ногами, под ковровой дорожкой цвета запекшейся крови, разверзается бездна. Я все еще не видел ее дна, но уже отчетливо ощущал исходящий оттуда сквозняк забвения. И я понимал, что мое двухнедельное поручение – это не просто рутинная работа. Это погружение. Погружение в ту самую тьму, которую мой отец всегда учил меня обходить стороной. Но теперь было поздно. Я уже сделал первый шаг. И вода, холодная и темная, сомкнулась над моей головой.

Глава 2. Тихий шелест приговора

Вечерняя смена в архиве имела свою особую физиологию. Днем здание гудело, как растревоженный улей: шаги, голоса, телефонные трели, скрип стульев – все это сливалось в единый бюрократический фон, к которому привыкаешь, как к шуму крови в собственных ушах. Но после шести, когда коридоры пустели, здание начинало дышать иначе. Глубже, реже. Звуки не исчезали, они меняли свою природу. Каждый становился событием. Отдаленный кашель уборщицы в другом крыле звучал как геологический сдвиг. Гудение ламп под потолком превращалось в низкую, угрожающую ноту. А тишина, та самая архивная тишина, становилась плотной, почти осязаемой субстанцией, пропитанной запахом старой бумаги и сургуча. Она давила на барабанные перепонки, заставляя прислушиваться к тому, чего нет.

Я остался, чтобы закончить разбор невостребованных дел. Павел Матвеевич, уходя, бросил через плечо что-то вроде «не усердствуй, Соколов, история не терпит суеты», но я воспринял это как часть ритуала. Работа должна быть сделана. Порядок должен быть восстановлен. Это был не трудовой энтузиазм, а внутренняя потребность, сродни необходимости дышать. Хаос, даже такой незначительный, как неотсортированный ящик карточек, вызывал у меня физический дискомфорт. Он был нарушением мироздания.

Сектор семь-бис, где я работал, представлял собой длинный пенал, заставленный металлическими стеллажами. Мой стол стоял в самом конце, у окна, выходившего в глухой внутренний двор-колодец. Днем оно давало скудный, серый свет, а сейчас превратилось в черное, непроницаемое зеркало, в котором смутно отражалась моя склоненная фигура и желтый абажур настольной лампы. Я чувствовал себя батискафом, опустившимся на дно бумажного океана. Вокруг, уходя во мрак, громоздились рифы стеллажей, на полках которых покоились спрессованные десятилетия чужих жизней.

Ящик с карточками стоял на углу стола. Деревянный, старый, с потемневшими латунными уголками. Я вынимал по одной, читал, сверялся со справочником и ставил штамп с новым шифром. Работа была механической, почти медитативной. Астафьев, Григорий Иванович. Инженер-гидротехник. Срок: Место отбывания. Последняя графа. «Особые отметки». Пусто. Штамп. Следующая. Бердичевская, Рахиль Львовна. Врач-педиатр. Пусто. Штамп. Жизни, сведенные к нескольким строчкам машинописного текста. Имена, даты, профессии. Целая вселенная, превращенная в пыльную картотеку. Иногда я ловил себя на мысли, что эти карточки – надгробия. Маленькие, картонные памятники людям, чьи дела оказались никому не нужны. Их память осела здесь, в спецхране, как ил на дне глубокой реки.

Часы на стене в коридоре пробили девять. Густой, медный бой прокатился по пустым этажам и замер, поглощенный бумагой и тишиной. Я потер глаза, чувствуя, как песок усталости забился под веки. Оставалось не больше трети ящика. Нужно было доделать. Я потянулся за очередной порцией карточек, неловко задев ящик локтем.

То, что произошло дальше, длилось, казалось, не больше секунды, но в моем сознании растянулось на несколько фаз, каждая со своим звуком и ощущением. Сначала – легкий толчок, смещение центра тяжести. Затем – скрежет дерева по лакированной поверхности стола. И наконец – падение. Ящик накренился, соскользнул с края и рухнул на пол. Звук был оглушительным в этой вязкой тишине. Глухой удар дерева о линолеум, а следом – сухой, костяной шелест сотен карточек, хлынувших на пол веером. Они разлетелись под стол, под стеллажи, словно стая испуганных бумажных птиц.

Мгновение я сидел неподвижно, глядя на устроенный мной беспорядок. Это было глупо. Непрофессионально. Нарушение пункта 6.2 инструкции: «Обеспечить надежное хранение и исключить возможность повреждения или утери архивных материалов». Я нарушил порядок. Пробил брешь в плотине.

Я опустился на колени. Холод линолеума пробрался сквозь брючную ткань. Под столом пахло пылью и мастикой. Свет от лампы едва доставал сюда, выхватывая из полумрака белые прямоугольники. Я начал собирать их, складывая в аккуратную стопку. Работа была кропотливой. Некоторые карточки забились в щель между стеллажом и стеной, другие залетели под ножки стола. Я ползал на четвереньках, шаря рукой в темноте, и чувствовал себя нелепо.

Именно тогда я ее и увидел. Она лежала отдельно от других, почти у самой стены, лицевой стороной вверх. Что-то в ней было не так. Другие карточки были старыми, пожелтевшими, с выцветшим машинописным текстом. Эта выглядела свежее. Картон был плотнее, белее. И шрифт… шрифт был другим. Более четким, отпечатанным на новой машинке, с едва заметным, но различимым нажимом. Я машинально поднес ее ближе к свету.

Соколов Кирилл Андреевич.

Буквы не сразу сложились в мое имя. Сначала это был просто набор знакомых символов. Мозг отказывался соединять их в единое целое. Это как увидеть собственное отражение там, где его быть не должно. Секундное замешательство, сбой в восприятии реальности. Соколов. Просто фамилия. Их много. Кирилл Андреевич. Уже реже. Я прочел следующую строчку. Год рождения: 1951. Мой год. Адрес: проспект Мира, дом 112, квартира 48. Мой адрес.

Что-то внутри грудной клетки сделало неуклюжий, птичий рывок, будто пыталось пробить ребра изнутри. Я перевернул карточку. Все графы были пусты. Профессия. Место работы. Срок. Только в графе «Особые отметки» стояла короткая запись, сделанная от руки аккуратным, почти каллиграфическим почерком, и прикрепленная скрепкой маленькая служебная записка. На записке был машинописный текст: «Направить в Отдел №13. К исполнению».

Отдел №13.

Это название ничего мне не говорило. За годы работы я выучил структуру нашего Управления наизусть. Все отделы, секторы, подотделы, группы. Я мог нарисовать схему по памяти, со всеми линиями подчинения и внутренними индексами. Номера 13 в этой схеме не было. Никогда. Ни в официальных справочниках, ни в служебных инструкциях, ни даже в кулуарных разговорах. Это было невозможно. Все равно что найти в периодической таблице элемент с отрицательной атомной массой.

Первой мыслью была ошибка. Глупая, нелепая ошибка. Кто-то перепутал. Или это чья-то злая шутка. Но кто мог так пошутить? И зачем? Записка была настоящей. Бланк типовой, с водяными знаками. И скрепка… даже скрепка была казенной, из той самой тусклой проволоки. Все было настоящим. Слишком настоящим.

Я встал с колен, чувствуя, как одеревенели ноги. Карточка в моей руке казалась тяжелой, чужеродной. Я положил ее на стол, отдельно от остальных. Сердце больше не билось, оно мелко вибрировало, как перетянутая струна. Нужно было найти дело. Каждой карточке в архиве соответствовало дело, папка. На карточке был шифр. Длинный, состоящий из букв и цифр. Я узнал кодировку. Это был сектор особого хранения, самый дальний, самый глубокий уровень нашего подземелья. Туда спускались редко, только по специальному предписанию.

Я не стал собирать остальные карточки. Они вдруг потеряли всякое значение. Порядок рухнул. Мой meticulously выстроенный мир дал трещину, и в нее сквозил холод чего-то огромного и непонятного.

Я погасил настольную лампу. Единственным источником света остался тусклый плафон в коридоре. Моя тень, длинная и искаженная, метнулась по стеллажам. Я пошел к выходу из сектора. Шаги гулко отдавались в тишине. Я чувствовал себя чужим в этом месте, которое еще час назад считал своим. Словно декорации остались прежними, но пьеса уже шла совсем другая, и я не знал своей роли.

Спуск в сектор особого хранения был похож на погружение. Сначала – тяжелая стальная дверь с кодовым замком. Щелчок механизма прозвучал неестественно громко. За ней – длинная бетонная лестница вниз. Воздух здесь был другим. Холоднее, плотнее, с привкусом сырости и озона от работающей вентиляции. С каждым пролетом вниз тускнели звуки верхнего мира. Здесь царила своя, особая тишина. Не давящая, а высасывающая, вакуумная.