Полная версия:

Люблю отчизну я…

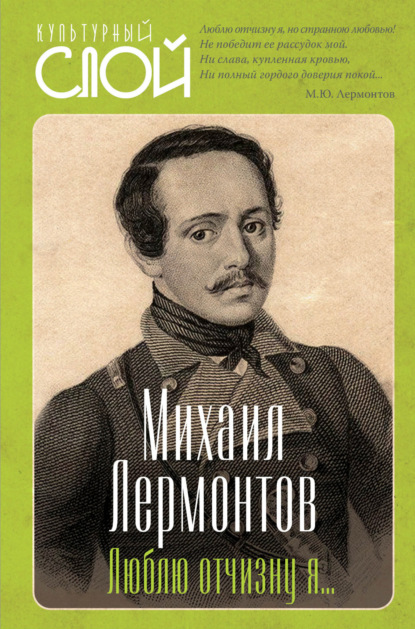

Михаил Юрьевич Лермонтов

Люблю отчизну я…

© Лермонтов М.Ю., 2024

© Алдонин С.А., сост., 2024

© ООО «Издательство Родина», 2024

Десять чудес Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов

Поэзия и судьба Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841) – из области необъяснимого. К нему в большей степени, чем к любому поэту подходит слово «чудо». Если мы любим Лермонтова – то относимся к нему именно как к чуду. Даже научные исследования о Лермонтове часто напоминали захватывающий приключенческий роман или исповедь. Вивисекции он не поддаётся, любой пустопорожней риторике сопротивляется.

О юбилеях великого и любимого в народе поэта агитационная машина почему-то раз за разом заявляет скромным субтоном. Только музеи остаются святилищами литературы и, к счастью, пребывают не в запустении. Хочется, чтобы Лермонтова в России знали в лицо – не только те, «кому за тридцать», а и ровесники поэта. Чтобы читали. В его наследии есть, на что опереться, а ещё больше – поводов для счастливого удивления.

Первое и, пожалуй, основополагающее чудо – оно из хрестоматий и отрывных календарей. Мы к нему так привыкли, что и не обращаем внимания. А повторить его невозможно. Михаил Юрьевич Лермонтов прожил двадцать шесть лет – и оставил обширное литературное наследие.

В лирике встал вровень с Пушкиным. Оставил классические образцы поэмы. «Маскарад» остаётся загадкой и высоким взлётом русской сцены. «Герой нашего времени» предвосхищает расцвет русской прозы – Тургенева, Толстого, Достоевского. Там многое припрятано! Да и если отрешиться от историко-литературной азбуки, «Герой…» – это книга на все времена, хотя и не всеми временами понятая. Навсегда останется нашим собеседником и Лермонтов-мыслитель. Классик в двадцать шесть лет – разве это не чудо? Но он на равных говорит с великими – через века и тысячелетия.

Второе чудо пришло под свист сабель. Из великих русских поэтов Лермонтов первый стал воином, прошёл опасные, кровопролитные бои, пролил кровь. Героика для него была не только поэтической традицией, а эпос – не страницей в хрестоматии. Да, Державин тоже был солдатом и офицером, служил в гвардии и участвовал в разгроме пугачёвского восстания. Сражался. Однажды чуть не попал в плен к пугачёвцам, рисковал головой. И всё-таки там не было столь масштабных сражений, как бои на берегах горной реки Валерик.

Поручик на белом коне врезался в ряды воинственных горцев, не зная страха. Вот что говорилось официально: «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнил возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы».

Орден он тогда не получил только из-за придворных интриг. Но Лермонтов всегда был выше банальных служебных амбиций и об армейской карьере не думал. Просто сражался доблестно. Ну а стихи о Валерике читать и перечитывать трудно: сразу ощущаешь запах крови, как будто пальцы порезал. И боль.

Спиною к дереву, лежалИх капитан. Он умирал.В груди его едва чернелиДве ранки, кровь его чуть-чутьСочилась. Но высоко грудьИ трудно подымалась; взорыБродили страшно, он шептал:«Спасите, братцы. Тащат в горы.Постойте – ранен генерал…Не слышат…» Долго он стонал,Но всё слабей, и понемногуЗатих и душу отдал Богу.На ружья опершись, кругомСтояли усачи седые…И тихо плакали…

Битва при Валерике. Картина М.Ю. Лермонтова

Такой батальной поэзии – подробной, как будто будничной – до Лермонтова не было. Здесь – взгляд изнутри, как у Толстого в «Севастопольских рассказах». И трагичнее всего, что он, постоянно рисковавший жизнью, погиб не в бою, а на дуэли, которой, право, можно было избежать.

Третье чудо – быть может, главное. Да именно главное! Просто перечитаем:

По небу полуночи ангел летел,И тихую песню он пел,И месяц, и звезды, и тучи толпойВнимали той песне святой.Он пел о блаженстве безгрешных духовПод кущами райских садов,О Боге великом он пел, и хвалаЕго непритворна была.Он душу младую в объятиях несДля мира печали и слез;И звук его песни в душе молодойОстался – без слов, но живой.И долго на свете томилась она,Желанием чудным полна,И звуков небес заменить не моглиЕй скучные песни земли.Это написал шестнадцатилетний юноша. А лучшего ничего и вообразить нельзя. Он тогда учился в московском университете, а до того посещал занятия в Благородном пансионе. Лекции там читал Алексей Фёдорович Мерзляков – вдохновенный литературный старовер, которого ещё матушка Екатерина наградила за оду в её честь. Он тогда мальчишкой был – как Лермонтов в 1831-м.

Четвёртое чудо известно многим, но вспоминаем мы о нём изредка. Ведь Лермонтов был художником не только в переносном смысле. Рисовать он начал раньше, чем сочинять стихи.

И в любом стихотворении Лермонтова есть цвет. Парус одинокий именно белеет, а туман моря именно голубой. Так мы видим – вслед за Лермонтовым, настоящим художником слова. И цвет обрушивается на нас из каждой строки. В лучших изданиях Лермонтова мы найдём, кроме стихов и прозы, его картины и рисунки.

Пятое чудо – это наше знакомство с Лермонтовым и – как это часто бывает – вообще с русской поэзией. «Бородино»! С героического эпоса начинается любая культура, это – юность и мужание народа, языка. «Бородино» – это совершенство поэтического высказывания и рассказа. Лермонтовская героика в детстве закладывает в нас нечто важное. Кто не услыхал этого – обделённый.

Мы долго молча отступали,Досадно было, боя ждали,Ворчали старики:«Что ж мы? на зимние квартиры?Не смеют, что ли, командирыЧужие изорвать мундирыО русские штыки?»Тут и голос поэта, и говор дяди, простодушный народный глас. Воинская мудрость многих поколений предков поэта открылась ему. Не побывав на войне 1812 года, он узнал о ней всё и всё передал нам с удивительной художественной точностью.

Шестое чудо – лермонтовское умение вжиться в чужую поэзию и непросто перевести её на русский язык, а вдохнуть в неё душу. Без таких переводов русский язык непредставим, не только литература. Русской стала грёза о Наполеоне фон Цедлица – «Воздушный корабль». Кстати, свой перевод Лермонтов создал под арестом. А переложение гётевской «Ночной песни странника» просто растворено в нашей природе:

Горные вершиныСпят во тьме ночной;Тихие долиныПолны свежей мглой;Не пылит дорога,Не дрожат листы…Подожди немного,Отдохнешь и ты.Это Гёте, Иоганн Вольфганг Гёте, но, благодаря лермонтовскому переложению, эти стихи, эти образы стали и русскими. Их уже не забыть каждому их нас. Как невозможно убрать ни одного звука из этого лаконичного стихотворения.

Седьмое чудо – взыскательность Лермонтова. К самому себе, к поэтическому слову. Он не стремился к публикациям, в поисках совершенства создавал десятки вариантов поэм. Второго такого самоеда история русской поэзии не знает.

Его считали самовлюблённым эгоцентриком, а Лермонтов вечно был недоволен написанным. Из классиков русской литературы, пожалуй, только Лермонтов так мало публиковался при жизни, так равнодушен был ко славе.

Восьмое чудо – юноша Лермонтов написал:

Настанет год, России черный год,Когда царей корона упадет;Забудет чернь к ним прежнюю любовь,И пища многих будет смерть и кровь;Когда детей, когда невинных женНизвергнутый не защитит закон;Когда чума от смрадных, мертвых телНачнет бродить среди печальных сел,Чтобы платком из хижин вызывать,И станет глад сей бедный край терзать;И зарево окрасит волны рек:В тот день явится мощный человек,И ты его узнаешь – и поймешь,Зачем в руке его булатный нож;И горе для тебя! – твой плач, твой стонЕму тогда покажется смешон;И будет все ужасно, мрачно в нем,Как плащ его с возвышенным челом.По сути оценок можно не соглашаться, но смелость мысли поразительна. В ХХ веке иногда это стихотворение приписывали современникам Гражданской войны. А это 1830-й год.

Сколько Лермонтову исполнилось, когда он сочинял это «Предсказание» – пятнадцать, шестнадцать? В его поэзии, да и в прозе пророческих озарений немало.

Сцена дуэли в «Герое нашего времени», а отчасти и сама дуэльная интрига – это тоже провидческая картина о собственной гибели. Сила лермонтовского дарования – таинственная. «Огонь божественный», который он теплил и берёг в себе, словесному выражению не подлежит.

Девятое чудо – а вот это стихотворение, многим известное ещё и как романс, можно написать только под диктовку:

Выхожу один я на дорогу;Сквозь туман кремнистый путь блестит.Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,И звезда с звездою говорит.В небесах торжественно и чудно!Спит земля в сиянье голубом…Что же мне так больно и так трудно?Жду ль чего? Жалею ли о чём?Уж не жду от жизни ничего я,И не жаль мне прошлого ничуть.Я ищу свободы и покоя!Я б хотел забыться и заснуть!Тут есть переосмысление образов Гейне, но у Лермонтова получилась молитва. Лучших образцов молитвенности современного русского языка не существует.

Десятое чудо можно выразить двумя словами. Память и бессмертие. Он ничего не сделал для славы, для мирской неуязвимости. Не написал и не изваял своего «Памятника».

Было такое искушение – забыть Лермонтова. Вполне могли забыть, не прочитать, задвинуть на заднюю полку богатой русской библиотеки. При жизни поэта был издан лишь один небольшой сборник стихотворений и поэм, да ещё «Герой нашего времени» стал заметной публикацией в «Отечественных записках», а позже вышел и отдельным изданием. Надёжных связей в литературном мире у него не было. Да он и не стремился к славе, обеспеченной обыкновенными, проверенными способами. Лермонтов жил в собственном, таинственном, измерении. И не изменял себе. К тому же его взыскательность к собственному творчеству беспрецедентна.

Михаил Лермонтов

Но всё-таки Лермонтов нашёл читателя – на века. В 1850-е годы вышло сразу несколько сборников Лермонтова – немалыми по тем временам тиражами. Позже появились и первые биографические исследования, и опера Рубинштейна… Лермонтову в России стали ставить памятники, когда только двух-трёх писателей увековечивали подобным образом. И в ХХ веке он был одним из самых необходимых собеседников для потомков. И это настоящее чудо. Если упустим его – потом поздно будет корить себя за опрометчивость.

Рисунок Михаила Лермонтова

Мальчишка, проживший так недолго, он навсегда остался живым. Как звезды, которые разговаривают друг с другом в его стихотворении.

Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»Михаил Юрьевич Лермонтов

Панорама Москвы

М.Ю. Лермонтов

Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве, ибо Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке… нет! у нее есть своя душа, своя жизнь. Как в древнем римском кладбище, каждый ее камень хранит надпись, начертанную временем и роком, надпись, для толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, чувством и вдохновением для ученого, патриота и поэта!..

Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!.. Едва проснется день, как уже со всех ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов, подобно чудной, фантастической увертюре Бетховена, в которой густой рев контр-баса, треск литавр, с пением скрыпки и флейты, образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму, что духи неба и ада свиваются под облаками в один разнообразный, неизмеримый, быстро вертящийся хоровод!..

О, какое блаженство внимать этой неземной музыке, взобравшись на самый верхний ярус Ивана Великого, облокотясь на узкое мшистое окно, к которому привела вас истертая, скользкая витая лестница, и думать, что весь этот оркестр гремит под вашими ногами, и воображать, что все это для вас одних, что вы царь этого невещественного мира, и пожирать очами этот огромный муравейник, где суетятся люди, для вас чуждые, где кипят страсти, вами на минуту забытые!.. Какое блаженство разом обнять душою всю суетную жизнь, все мелкие заботы человечества, смотреть на мир – с высоты!

На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона, немного правее Петровского замка, чернеет романическая Марьина роща, и пред нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью булеваров, устроенных на древнем городском валу; на крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада – Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.

Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, более европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.

Еще ближе, на широкой площади, возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается алебастровый Аполлон, стоящий на одной ноге в алебастровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алебастровыми конями и с досадою взирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России!..

На восток картина еще богаче и разнообразнее: за самой стеной, которая вправо спускается с горы и оканчивается круглой угловой башнею, покрытой, как чешуею, зелеными черепицами; немного левее этой башни являются бесчисленные куполы церкви Василия Блаженного, семидесяти приделам которой дивятся все иностранцы и которую ни один русский не потрудился еще описать подробно.

Она, как древний Вавилонский столп, состоит из нескольких уступов, кои оканчиваются огромной, зубчатой, радужного цвета главой, чрезвычайно похожей (если простят мне сравнение) на хрустальную граненую пробку старинного графина. Кругом нее рассеяно по всем уступам ярусов множество второклассных глав, совершенно не похожих одна на другую; они рассыпаны по всему зданию без симметрии, без порядка, как отрасли старого дерева, пресмыкающиеся по обнаженным корням его.

Витые тяжелые колонны поддерживают железные кровли, повисшие над дверями и наружными галереями, из коих выглядывают маленькие темные окна, как зрачки стоглазого чудовища. Тысячи затейливых иероглифических изображений рисуются вокруг этих окон; изредка тусклая лампада светится сквозь стекла их, загороженные решетками, как блещет ночью мирный светляк сквозь плюш, обвивающий полуразвалившуюся башню. Каждый придел раскрашен снаружи особенною краской, как будто они не были выстроены все в одно время, как будто каждый владетель Москвы в продолжение многих лет прибавлял по одному, в честь своего ангела.

Весьма немногие жители Москвы решались обойти все приделы сего храма. Его мрачная наружность наводит на душу какое-то уныние; кажется, видишь перед собою самого Иоанна Грозного – но таковым, каков он был в последние годы своей жизни!

И что же? – рядом с этим великолепным, угрюмым зданием, прямо против его дверей, кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булочники у пьедестала монумента, воздвигнутого Минину; гремят модные кареты, лепечут модные барыни… все так шумно, живо, непокойно!..

Вправо от Василия Блаженного, под крутым скатом, течет мелкая, широкая, грязная Москва-река, изнемогая под множеством тяжких судов, нагруженных хлебом и дровами; их длинные мачты, увенчанные полосатыми флюгерями, встают из-за Москворецкого моста, их скрыпучие канаты, колеблемые ветром, как паутина, едва чернеют на голубом небосклоне. На левом берегу реки, глядясь в ее гладкие воды, белеет воспитательный дом, коего широкие голые стены, симметрически расположенные окна и трубы и вообще европейская осанка резко отделяются от прочих соседних зданий, одетых восточной роскошью или исполненных духом средних веков. Далее к востоку на трех холмах, между коих извивается река, пестреют широкие массы домов всех возможных величин и цветов; утомленный взор с трудом может достигнуть дальнего горизонта, на котором рисуются группы нескольких монастырей, между коими Симонов примечателен особенно своею, почти между небом и землей висящею платформой, откуда наши предки наблюдали за движениями приближающихся татар.

К югу, под горой, у самой подошвы стены кремлевской, против Тайницких ворот, протекает река, и за нею широкая долина, усыпанная домами и церквями, простирается до самой подошвы Поклонной горы, откуда Наполеон кинул первый взгляд на гибельный для него Кремль, откуда в первый раз он увидал его вещее пламя: этот грозный светоч, который озарил его торжество и его падение!

На западе, за длинной башней, где живут и могут жить одни ласточки (ибо она, будучи построена после французов, не имеет внутри ни потолков, ни лестниц, и стены ее росперты крестообразно поставленными брусьями), возвышаются арки Каменного моста, который дугою перегибается с одного берега на другой; вода, удержанная небольшой запрудой, с шумом и пеною вырывается из-под него, образуя между сводами небольшие водопады, которые часто, особливо весною, привлекают любопытство московских зевак, а иногда принимают в свои недра тело бедного грешника. Далее моста, по правую сторону реки, отделяются на небосклоне зубчатые силуэты Алексеевского монастыря; по левую, на равнине между кровлями купеческих домов, блещут верхи Донского монастыря… А там, за ним, одеты голубым туманом, восходящим от студеных волн реки, начинаются Воробьевы горы, увенчанные густыми рощами, которые с крутых вершин глядятся в реку, извивающуюся у их подошвы подобно змее, покрытой серебристою чешуей. Когда склоняется день, когда розовая мгла одевает дальние части города и окрестные холмы, тогда только можно видеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске, ибо, подобно красавице, показывающей только вечером свои лучшие уборы, она только в этот торжественный час может произвести на душу сильное, неизгладимое впечатление.

Что сравнить с этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки?..

Он алтарь России, на нем должны совершаться и уже совершались многие жертвы, достойные отечества… Давно ли, как баснословный феникс, он возродился из пылающего своего праха?..

Что величественнее этих мрачных храмин, тесно составленных в одну кучу, этого таинственного дворца Годунова, коего холодные столбы и плиты столько лет уже не слышат звуков человеческого голоса, подобно могильному мавзолею, возвышающемуся среди пустыни в память царей великих?!

Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни его темных переходов, ни пышных дворцов его описать невозможно… Надо видеть, видеть… надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!..

Вадим

роман

Глава I

День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность. Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным; богомольцы теснились вокруг сырых столбов, и глухой, торжественный шорох толпы, повторяемый сводами, показывал, что служба еще не началась. У ворот монастырских была другая картина. Несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев; они спорили, бранились, делили медные деньги, которые звенели в больших посконных мешках; это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой); это были люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишенные права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления. Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах и согнутых костистых коленах; углубления в лицах казались чернее обыкновенного; у каждого на челе было написано вечными буквами нищета! – хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!

В толпе нищих был один – он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния; лицо его было длинно, смугло; прямой нос, курчавые волосы; широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури; синяя жила пересекала его неправильные морщины; губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастие, демона – но не человека: – он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше 28 лет; на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная; волшебный круг, заключавший вселенную; его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность; – нищий стоял сложа руки и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на св. вратах, и внутренно сожалел об нем; он думал: если б я был черт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; стоят ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник бога!.. другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!

И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами: всё было согласно в чертах нищего: одна страсть владела его сердцем, или, лучше, он владел одною только страстью, – но зато совершенно!

«Христа ради, барин, – погорелым, калекам, слепому… Христа ради копеечку!» – раздался крик его товарищей; он вздрогнул, обернулся – и в этот миг решилась его участь. – Что же увидал он? русского дворянина, Бориса Петровича Палицына. Не больше.

Представьте себе мужчину лет 50, высокого, еще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтанье с анненским крестом в петлице; ноги его, запрятанные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные камни; он шел с важностью размахивая руками и наморщивал высокий лоб всякий раз, как докучливые нищие обступали его; – двое слуг следовали за ним с подобострастием. – Палицын положил серебряный рубль в кружку монастырскую и, оттолкнув нищих, воскликнул: «Прочь, вы! – лентяи. – Экие молодцы – а просят христа ради; что вы не работаете? дай бог, чтоб пришло время, когда этих бродяг без стыда будут морить с голоду. – Вот вам рубль на всю братию. – Только чур не перекусайтесь за него».

М.Ю. Лермонтов. Рисунки к роману «Вадим»

Глава II

Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина; этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм.