Полная версия:

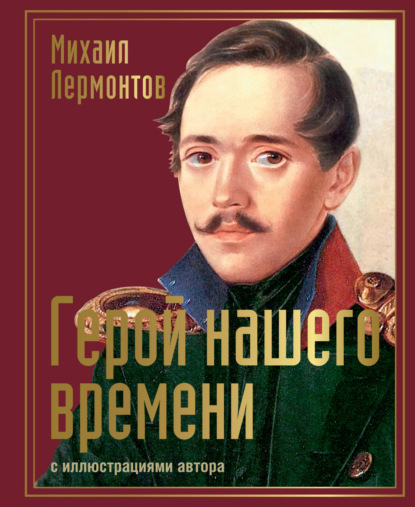

Герой нашего времени с иллюстрациями автора

Поэма о любви падшего ангела к земной женщине, начатая Лермонтовым в четырнадцатилетнем возрасте, претерпела впоследствии множество переделок, но, по-видимому, так и не была доведена до желанного совершенства: известно восемь (или даже девять!) ее редакций. Яркими красками она заиграла именно по возвращении поэта с Кавказа: действие было перенесено в Грузию с ее роскошной природой, а героиней стала «княжна Тамара молодая», дочь седого Гудала.

Красавица Мария Соломирская призналась поэту, что увлечена его Демоном и могла бы полюбить такое могучее, властное и гордое существо. Поэма была представлена даже ко двору, и, ознакомившись с нею, шеф гвардии великий князь Михаил Павлович поинтересовался, кто кого создал: Лермонтов ли – духа зла или же дух зла – Лермонтова?

Известно, что Лермонтов готовил поэму к печати, но первые отрывки из нее вышли в свет только после его смерти, а полностью «Демон» был впервые опубликован за границей – в Карлсруэ в 1856 году. В России первое издание вышло еще четыре года спустя. Публикация текста «Демона» до сих пор вызывает трудности. Автографа, который утвердил бы окончательную авторскую волю, не сохранилось. Из многочисленных списков наиболее авторитетным признается «лопухинский»; в 1838 году Лермонтов подарил его любимой женщине – Варваре Лопухиной. Как заметил один из исследователей, текст «Демона» навсегда останется «колеблющимся». Восхищавшийся «Демоном» Белинский оставил противоречивую все же оценку, признавая, что «это детское, незрелое и колоссальное создание».

16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль произошло столкновение Лермонтова с сыном французского посланника бароном Эрнестом де Барантом. Француз был на четыре года моложе поэта и занимал незначительную должность в своем посольстве. Был принят в свете и ухаживал за княгиней Марией Щербатовой, которой увлечен был и Лермонтов. Злые языки страшнее пистолета, как выражался классик. Кто-то нашептал Баранту лермонтовский стишок, написанный когда-то давно, еще в юнкерах, и совсем по другому поводу, да только, на беду, упоминались в тех строках и некая княгиня, и ее ухажер-француз.

Словесной перепалкой дело не кончилось. Дрались на шпагах, а когда клинок у Лермонтова сломался, перешли к пистолетам: Барант дал промах, а поэт выстрелил в сторону. Дуэли в России были под запретом; последовало неизбежное: арест и военный суд. Сидеть на этот раз пришлось в Ордонанс-гаузе, а потом на Арсенальной гауптвахте. Душою Лермонтов часто уносился к «синим горам», и память кавказских странствий стала выплескиваться на бумагу: «Дары Терека», «Демон» и «Мцыри», одна за другой выходят повести «Бэла», «Фаталист» и «Тамань». Готовятся к печати книги: «Стихотворения» и «Герой нашего времени». «Просился на Кавказ, – пишет он в это время Марии Лопухиной, – отказали, не хотят даже, чтобы меня убили». Из Петербурга поэта выслали снова, вторично исключив из гвардии, и, что особенно унизительно, его, кавалериста, на этот раз отправили в пехоту, в армейский Тенгинский полк. «Счастливого пути, господин Лермонтов, – бросил вдогонку император Николай Павлович, – пусть он очистит себе голову…»

Летом 1840 года Лермонтов вновь оказался в Ставрополе. Хорошо зная Кавказ, изъездив его от Кизляра до Тамани и от Ставрополя до Тифлиса, поэт, тем не менее, не участвовал еще ни в одной экспедиции против горцев. Теперь такая возможность стала реальной: Лермонтов был причислен к Чеченскому отряду генерала А.В. Галафеева.

Покинув лагерь близ Грозной в первых числах июля 1840 года, Галафеев пересек Сунжу, прошел Ханкальское ущелье и с боями продвинулся к Гойтинскому лесу. Затем последовал переход к Урус-Мартану и селению Гехи, где вскоре и произошли главные боевые столкновения операции. На своем пути войска уничтожили ряд чеченских селений. «А чтобы произвести большое моральное влияние на край, – доносил в рапорте Галафеев, – то они направлены были через гехинский лес…» Похожей фразой начинает описание военных действий и Лермонтов в своем «Валерике»:

Раз – это было под Гихами —Мы проходили темный лес…Каждый шаг вперед здесь давался потом и кровью. Движение осуществлялось порядком, который на армейском жаргоне называли «ящиком»: артиллерия и обоз в центре, пехота несколькими цепями шла по обеим сторонам, предупреждая нападение противника с флангов; смешанные, более подвижные отряды кавалерии и пехоты составляли авангард и арьергард.

«Моральное влияние» возымело незамедлительный результат: в темном гехинском лесу Галафеева ждала засада. В течение трех дней чеченцы, собрав значительные силы, готовились встретить врага. В местах, удобных для обстрела, устраивались завалы из срубленных деревьев. 11 июля у переправы через реку Валерик вспыхнул кровопролитный бой, развивавшийся по обычной в таких случаях схеме: осыпав русскую колонну градом пуль, горцы укрывались за стволами деревьев. В ответ следовал орудийный залп, и начинался штурм завалов, чреватый большими потерями для атакующих. Кончалось все жестокой рукопашной схваткой, практически резней, о чем, собственно, и сообщает Лермонтов своим читателям:

…Верхом помчались на завалыКто не успел спрыгнуть с коня…«Ура!» – и смолкло. «Вон кинжалы,В приклады!» – и пошла резня…Произведением, в котором наиболее полно и ярко отразились боевые впечатления поэта, навсегда осталось его большое стихотворение «Валерик». Это, как сообщает Лермонтовская энциклопедия, «развернутое описание походной жизни и военных действий на Кавказе, кровопролитного боя на р. Валерик между отрядом генерала Галафеева и чеченцами 11 июля 1840, в котором участвовал Лермонтов. Обе стороны понесли большие потери, но существенного военного успеха достигнуто не было…»

В доверительном письме другу поэт вопреки запрету военных властей («описывать экспедиции не велят») приводил некоторые подробности дела, страшные картины которого спустя долгое время все еще стояли перед его глазами: «У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте – кажется, хорошо! Вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела пахло кровью…»

Работая над стихотворением «Валерик», Лермонтов выбросил оттуда многие строки, рисующие жуткие подробности сражения. Вовсе не потому, что щадил будущего читателя, а в поисках точного образа, чтобы в привычной уже обыденности войны передать весь ужас происходящего. Пытаясь утолить жажду, герой «Валерика» хочет зачерпнуть воды из горной реки, но «мутная волна была тепла, была красна…»

30 декабря 1840 года командир Отдельного Кавказского корпуса генерал Е.А. Головин направил рапорт военному министру, ходатайствуя о награждении офицеров, отличившихся в валерикском сражении. Здесь же следовало и описание боевых действий, а напротив имени Лермонтова стояли слова: «Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника об ее успехах, что было сопряжено с величайшей для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами, но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

В испрашиваемой награде – ордене святого Станислава 3 степени было отказано. «Из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, – с огорчением признавался поэт в одном из писем, – так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук».

Увидеть свой «Валерик» напечатанным Лермонтов не успел. В заключительных строках этого стихотворения он высказал заветное и, по-видимому, глубоко выстраданное желание, поэтическая формула которого состоит из двух взаимодополняющих и в то же время взаимоисключающих частей:

И беспробудным сном заснутьС мечтой о близком пробужденьи…Первое, как мы знаем, исполнилось, к несчастью, слишком скоро. Исполнилось ли второе – этого мы не узнаем уже никогда.

«Я вошел во вкус войны, – признавался поэт, – и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдётся удовольствий, которые бы не показались приторными». За экспедицию в Малой Чечне в октябре-ноябре 1840 года, когда одно из сражений вновь разгорелось на берегах Валерика, Лермонтов был представлен к награде золотой саблей с надписью: «За храбрость». Награждение золотым оружием считалось необыкновенно почетным, и обладатели этой вожделенной боевой регалии очень ею дорожили. Однако и здесь судьба отвернулась от поэта, и представление успеха не имело. Впоследствии имя Лермонтова еще раз было внесено в наградной список «за участие в экспедиции в Малой Чечне с 27 октября по 6 ноября 1840 г.». Генерал П.Х. Граббе испрашивал для него орден святого Владимира 4 степени с бантом. По прошествии нескольких месяцев, 30 июня 1841 года, дежурный генерал Главного штаба граф П.А. Клейнмихель уведомил Головина что «Император… не изволил… изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую награду».

Государь мог в награде и не отказать. Казенные бумаги столь же неспешным порядком ушли бы назад, в Тифлис. И там, в штабе корпуса, их получили бы только осенью. Так что утешить поэта такая награда все равно не могла, к этому времени он был уже мертв и покоился в пятигорской земле.

«Как при Ермолове ходили в Чечню, в Аварию, к горам…»

Лермонтов всегда питал к «проконсулу Кавказа» почтительное уважение. В то время, когда он писал «Героя», Ермолов давно пребывал в опале, и появление его имени на первых же страницах романа могло выглядеть вызывающе. Тем не менее, оно прозвучало здесь несколько раз. Дважды – в устах Максима Максимыча, благоговейно упомянувшего «Алексея Петровича», при котором он «получил два чина за дела против горцев». Бравый штабс-капитан, как старый кавказец, не имел нужды пояснять попутчику, о каком именно Алексее Петровиче идет речь, и автор, дабы не оставлять в неведении своих читателей, вынес фамилию полководца в отдельное примечание.

Два чина, полученных при Ермолове, – это тоже выражение для посвященных, совершенно особый знак отличия, ибо кавказский главком был предельно скуп на похвалы и награды. Второе, три страницы спустя, упоминание его имени нашим штабс-капитаном связано уже с другой чертой Ермолова – его чрезвычайной строгостью к нарушениям по службе. Отказ от любезно предложенного ему рома непьющий Максим Максимыч объясняет своему спутнику следующим образом: «Я дал себе заклятье. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога; вот мы и вышли перед фрунт навеселе, да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд…»

На страницах романа мы обнаружим еще и рассуждения автора по поводу ермоловского креста на Военно-Грузинской дороге. Более того, описывая Пятигорск в повести «Княжна Мери», Лермонтов из множества водных лечебниц предпочел упомянуть только Ермоловские ванны. Вот строки из журнала Печорина: «В одиннадцать часов утра, – час, в который княгиня Лиговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, – я шел мимо ее дома». Новенький, чистенький городок, каким мы видим Пятигорск в лермонтовском романе, многим обязан кавказскому главкому, прекрасно понимавшему значение этой лечебной базы для войск Отдельного Кавказского корпуса. Именно Ермолов положил начало продуманному и планомерному устройству курортной местности. В стихотворении, написанном здесь еще в 1820 году, Пушкин отметил присутствие на водах и «юных ратников на ранних костылях». Когда в 1826 году в городе началось строительство каменного здания Николаевских ванн, то под фундамент была заложена плита с высеченным на ней именем Ермолова. В Пятигорске и по сей день одни из лучших ванн носят название Ермоловских.

О прославленном полководце Лермонтов ностальгически вспомнил и в самом большом своем батальном стихотворении «Валерик»:

Вот разговор о старинеВ палатке ближней слышен мне;Как при Ермолове ходилиВ Чечню, в Аварию, к горам;Как там дрались, как мы их били,Как доставалося и нам…Получив в начале 1841 года отпуск, поэт по дороге с Кавказа завез Ермолову частное письмо от его бывшего адъютанта П.Х. Граббе (в то время командовавшего войсками Кавказской линии). Вскоре по личным впечатлениям Лермонтов создает образ генерала – покорителя Кавказа в стихотворении «Спор»:

От Урала до Дуная, До большой реки,Колыхаясь и сверкая, Движутся полки…И, испытанный трудами Бури боевой,Их ведет, грозя очами, Генерал седой…«Спор» – стихотворение странное. Лермонтов видит происходящее с какой-то очень высокой точки, несопоставимой даже с физической высотой спорящих Казбека и «Елбруса», буквально космической, охватывая взглядом чуть не полмира от Урала до Нила. Странность же его в том, что после пронзительных, щемящих, облитых кровью строк «Валерика» здесь тон у Лермонтова совсем другой: он если и не приветствует неотвратимого, «страшно-медленного», завораживающего движения неисчислимых русских полков на Кавказ, то, во всяком случае, не имеет сомнения ни относительно моральной оправданности этого нашествия, ни относительно его победоносного исхода. Ермолов здесь узнаваем, хотя и не назван по имени. Но Ермолов или кто-то другой – разве у русских мало боевых генералов?

«В полдневный жар в долине Дагестана…»

Имени этого человека в хрониках Кавказской войны всегда сопутствует эпитет «храбрый». Ранений у него было больше, чем наград. При штурме Варшавы, ещё молодым офицером, он потерял глаз. На Кавказе получил пули в ногу, голову и в грудь навылет. В Севастополе – две контузии и ещё одну рану. Его наградили золотым оружием с надписью: «За храбрость». Но более памятной, чем все ордена и награды, была для него маленькая серебряная медаль за взятие штурмом дагестанского аула Ахульго. Звали этого человека Мориц Христианович Шульц. Имя этого храброго штабс-капитана, дослужившегося потом и до генеральских погон, могло бы, пожалуй, затеряться в кавказских хрониках, если бы не одно особое обстоятельство, отметина судьбы: Шульц стал прототипом или, в данном случае позволительно сказать, протогероем лермонтовского «Сна».

Блокада и осада высокогорной твердыни Шамиля продолжались 80 дней. Военные действия достигли на этот раз тех мест, замечает военный историк, «куда до этого времени еще никогда русское оружие не проникало; они сопряжены были с такими затруднениями естественными и с таким упорным сопротивлением со стороны неприятеля, какие прежде едва ли встречались…»

Что касается Шульца, то под Ахульго он получил несколько пуль. В день последнего сражения, указывая путь штурмовой колонне, он был тяжело ранен в грудь навылет. В горячке боя о нём не сразу вспомнили, и он ещё долго лежал под палящими лучами среди павших. В минуты, когда сознание возвращалось к нему, он вспоминал о любимой девушке, оставшейся в России.

Руководивший осадой генерал Граббе полагал наградить героя следующим чином. Но царь Николай I собственноручно начертал резолюцию о производстве Шульца в полковники. Его перевезли в госпиталь в Темир-Хан-Шуру, потом он лечился на водах в Пятигорске и за границей. Вернувшись на Кавказ, Шульц встретил Лермонтова и рассказал ему свою историю. Это было в Ставрополе или Пятигорске (здесь сведения расходятся) и, скорее всего, в 1840 году. Лермонтов, переведенный тогда из гвардии в Тенгинский пехотный полк, участвовал в экспедициях в Чечне и Дагестане под командой генералов Граббе и Галафеева, в памяти которых ещё отчётливы были апокалиптические картины разрушенного боем Ахульго. О Шульце заставляет вспомнить строка лермонтовского «Завещания» («Скажи им, что навылет в грудь я пулей ранен, был…»), написанного в это же время.

Свою историю Шульц рассказывал много раз, прибавляя уже и ту замечательную подробность, что Лермонтов использовал её как поэтический сюжет. Возможно, время стирало в его памяти какие-то детали. Возможно, его слушатели добавляли потом что-то и от себя. Один из них, писатель А. Бежецкий передает, например, слова Лермонтова, сожалевшего, что он не попал в экспедицию под Ахульго. Более известны воспоминания Шульца (тогда уже генерала) в пересказе Г.К. Градовского.

Молодым офицером наш герой сделал предложение родителям любимой девушки, но получил отказ. Его сочли не слишком выгодным женихом. Но она обещала ждать. Шульц отправился на Кавказ – заслужить чины и награды. За Ахульго он получил Георгиевский крест. Возвращаясь из-за границы, в Дрездене, возле Рафаэлевой Мадонны чудесным образом встретился со своей возлюбленной. Потом, на Кавказе, рассказал об этом Лермонтову. «Рассказал, – продолжает Шульц, – и Лермонтов спрашивает меня:

– Скажите, что вы чувствовали, когда лежали среди убитых и раненых?

– Что я чувствовал? Я чувствовал, конечно, беспомощность, жажду под палящими лучами солнца; но в полузабытьи мысли мои часто неслись далеко от поля сражения, к той, ради которой я очутился на Кавказе… Помнит ли она меня, чувствует ли, в каком жалком положении очутился ее жених.

Лермонтов промолчал, но через несколько дней встречает меня и говорит:

– Благодарю вас за сюжет. Хотите прочесть?

И он прочёл мне свое известное стихотворение: “В полдневный жар в долине Дагестана…”»

За Ахульго Шульц получил в награду Георгиевский крест. Была установлена и серебряная медаль на георгиевской ленте – единственная, насколько нам известно, за всю шестидесятилетнюю историю Кавказской войны медаль, посвященная отдельному сражению. На одной ее стороне значилось: «За взятие штурмом Ахульго 22 авг. 1839 г.» Другую украшал вензель Николая I. Не берусь судить, можно ли отнести к боевым наградам Шульца стихотворение Лермонтова. Если да, то эта награда, как и все остальные, была оплачена кровью.

Храбрец Шульц передавал слова Лермонтова о том, что он сам хотел бы пройти через испытания, выпавшие на долю нашего героя: «Какая жалость, что я не попал под Ахульго, это, говорят, была удивительная экспедиция… Ах, я желал бы все испытать. Конечно, я пережил бы, так же, как и вы, тяжелые минуты, но все-таки желал бы их испытать…» Кто знает, какие бессмертные творенья мог оставить нам поэт, пройди он через адское пламя, полыхавшее на вершинах Дагестана. Но Ахульго – не Бородино, и дальнее зарево этой битвы теперь едва различимо в исторических потемках. Нерукотворным же памятником ее героям навсегда остался лермонтовский «Сон».

«Скажи им, что навылет в грудь я пулей ранен был…»

В повести «Княгиня Лиговская» Лермонтов дает характеристику своему главному герою, принимавшему участие в войне с поляками: «Печорин в продолжение кампании отличался, как отличается всякий русский офицер, дрался храбро, как всякий русский солдат…» Эти же слова в полной мере можно отнести и к самому Лермонтову, никогда не ронявшему чести русского офицера. Говорить о его возможной военной карьере трудно даже предположительно. Он собирался выйти в отставку, издавать свой журнал и писать большой роман из кавказской истории. Двое из его однокашников, А.И. Барятинский и Д.А. Милютин, повоевав на Кавказе, закончили ратный путь в звании генерал-фельдмаршала, многие дослужились до генеральских погон. Лермонтов же так и остался в нашей памяти в скромном звании поручика Тенгинского пехотного полка.

Служака из него получился неважный. Выйдя из Юнкерской школы корнетом, первого (и единственного) повышения в чине он дождался только через пять лет. «Ученье и маневры, – признавался поэт, – производят только усталость». Как-то раз наш корнет появился на разводе с короткой, чуть ли не игрушечной саблей. Шеф гвардейского корпуса великий князь Михаил Павлович велел сабельку снять и дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичам, а Лермонтова отправил на 18 суток гауптвахты. В другой раз поэт поплатился арестом за неформенное шитье на мундире. Если не считать дисциплинарных взысканий в Школе, то за время службы Лермонтов был арестован не менее четырех раз и провел в заключении в общей сложности около трех месяцев. За дуэль с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом был предан военному суду. Дважды его могли разжаловать в рядовые. На постоянные переезды поэт потратил за свою короткую жизнь целый год. Болезни, отпуска, а потом и практически самовольная отлучка на воды в 1841 году – все это заставило Лермонтова провести вне строя еще несколько месяцев. Он успел послужить в четырех разных полках, а из своего родного, лейб-гвардии Гусарского, был исключен дважды и отправлен в армейские части «тем же чином», что на деле означало все-таки понижение, так как гвардейский офицер имел «старшинство» перед армейским того же звания.

«Вкус войны», о котором Лермонтов, явно бравируя, писал другу, оказался солоноватым от крови и безмерно горьким. Она накладывает на душу свой мертвящий отпечаток, и герой «Валерика» наблюдает ее чудовищные сцены уже «без кровожадного волненья», просто как «представленье» или «трагический балет» и с горечью замечает:

Меж тем товарищей, друзейСо вздохом возле называли;Но не нашел в душе моейЯ сожаленья, ни печали…Впоследствии, передавая в доверительной беседе события того давнего страшного дня, Лермонтов пережил состояние, близкое к нервному срыву. «Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой… – вспоминал Ю.Ф. Самарин. – Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь».

Земной путь поэта оказался коротким и трудным. Саднящее чувство внутренней боли сопровождало его до самой могилы. «Что же мне так больно и так трудно?» – спрашивал он себя накануне роковой дуэли. Герцен писал, что у Лермонтова «стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь».

В стихотворении «Завещание», написанном по боевым впечатлениям 1840 года, можно увидеть предсказание Лермонтовым своей собственной судьбы:

А если спросит кто-нибудь…Ну, кто бы ни спросил,Скажи им, что навылет в грудьЯ пулей ранен был…Пораженный Белинский пытался понять, в чем же заключается впечатляющая сила этих строк. В стихотворении, писал он, «голос не глухой и не громкий, а холодно спокойный; выражение не горит и не сверкает образами, но небрежно и прозаично…» Возможно, поэта уже томило предчувствие близкого конца, а может быть и то, что самая горькая проза, облеченная в его стихи, сама по себе становилась пророчеством.

Николай Васильевич Маркелов, историк, писатель, научный сотрудник Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в ПятигорскеГерой нашего времени

Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. А жаль, что это так, особенно у нас. Наша публика так еще молода и простодушна, что не понимает басни, если в конце ее не находит нравоучения. Она не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно воспитана. Она еще не знает, что в порядочном обществе и в порядочной книге явная брань не может иметь места; что современная образованность изобрела орудие более острое, почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар. Наша публика похожа на провинциала, который, подслушав разговор двух дипломатов, принадлежащих к враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной нежнейшей дружбы.

Эта книга испытала на себе еще недавно несчастную доверчивость некоторых читателей и даже журналов к буквальному значению слов. Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им ставят в пример такого безнравственного человека, как Герой Нашего Времени; другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых… Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности!

Герой Нашего Времени, милостивые государи мои, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. Вы мне опять скажете, что человек не может быть так дурен, а я вам скажу, что ежели вы верили возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не веруете в действительность Печорина? Если вы любовались вымыслами гораздо более ужасными и уродливыми, отчего же этот характер, даже как вымысел, не находит у вас пощады? Уж не оттого ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?..