Полная версия:

Загадка BOW. Код мироздания

Для построения ОТС используются результаты исследований самых различных наук: физики, химии, биологии, астрономии и многих других. Анализ этого материала дает основание делать вывод о существовании единых структурных связей и закономерностей, общих для самых разнородных явлений.

На протяжении 60—80-х годов велись оживленные дискуссии по поводу общей теории систем. Различие подходов к построению теории, отсутствие общепринятых представлений относительно основных понятий и принципов способствовали большому разнообразию мнений. Системные исследования представляли собой пеструю картину разнообразных теорий, концепций и разработок.

Предвидев такую ситуацию, А. А. Богданов писал: «Специализация ведет к расхождению методов. Развиваясь самостоятельно, каждая отрасль, практическая или научная, идет своими особыми путями и все более отдаляется от других. Вследствие этого их общение между собой уменьшается, а это ведет к их еще большему взаимному отдалению»9.

Новое тысячелетие не привнесло каких-либо значимых изменений в развитие системных исследований. Ни в России, ни за рубежом не издано ни одного фундаментального труда в области ОТС. Цель, которую ставили перед собой Богданов и Берталанфи – достичь всеобъемлющего уровня общности всех реально существующих систем, – так и не была достигнута.

«Таким образом, мы сегодня имеем проблему, состоящую в том, что, с одной стороны, системный подход и присущие ему представления о системе, структуре, функциях и т. д. являются уже общепризнанными и широко применяемыми во всех областях современной науки и практики, но при этом, с другой стороны, никакой общепризнанной и нетривиальной общей теории систем на сегодня все же не существует. Иначе говоря, идея всеобщей организованности мира (или его всеобщей системности, систематичности и т. д.) сегодня, как и во времена А. А. Богданова, так и остается не более чем достаточно смутной и интуитивно постигаемой идеей, не способной пока превратиться в сколько-нибудь ясную и отчетливую теорию»10.

Другими словами, универсальный принцип строения систем мироздания за сто лет существования ОТС так и не был найден.

Попытаемся разобраться в причинах неудачи теоретиков ОТС.

Сегодня системные исследования глубоко специализированы, и ОТС стала постепенно утрачивать свою актуальность. Появились новые системные направления: системософия, системология, системотехника, системный анализ и многие другие.

С появлением интернета, квантовых суперкомпьютеров, искусственного интеллекта стал доступен огромный объем информации в самых разнообразных областях. Обобщать, анализировать, систематизировать стало, с одной стороны, проще – на вооружении исследователя теперь нейросети, а с другой стороны, теоретики стали просто тонуть в океане информации. Как утверждал Анаксимен: «Чем шире круг знаний, тем больше он соприкасается с незнанием и порождает все больше сомнений и вопросов»11.

Системные исследования распространились на широкий круг явлений и вызвали принципиальные различия в профессиональных установках сторонников системного подхода. Это привело в итоге к размытости статуса понятия «системы».

«Главной причиной, препятствующей превращению идеи системности в некоторую нетривиальную общую теорию систем, является, на наш взгляд, отсутствие в рамках системного подхода логически четкого определения того, что понимается под системой»12.

Другая причина тупиковой ситуации в ОТС – это чрезмерное усложнение проблемы. Появляются все новые и новые варианты самых разнообразных теорий. «Это порождает большую разноголосицу мнений, отсутствие общепринятых представлений даже относительно основных понятий и принципов, частое дублирование исследований и т. д.»13.

А. Богданов в своем труде «Тектология» писал: «Обобщение в то же время есть упрощение. Задача сводится к минимальному числу наиболее повторяющихся элементов; из нее выделяются и отбрасываются многочисленные осложняющие моменты; понятно, что решение этим облегчается; а раз оно получено в такой форме, переход к более частной задаче совершается путем обратного включения устраненных конкретных данных. Так мы приходим к вопросу об универсально-обобщенной постановке задач»14.

Чтобы найти общее в совершенно разнородных системах, следует сначала выявить минимальное количество элементов, позволяющих достичь поставленных этими системами целей. Значительно упростить. Но как это осуществить?

Вот здесь и кроется основная причина кризиса ОТС. А секрет, на наш взгляд, довольно прост. В основу ОТС с самого начала следовало заложить всеобщее свойство всего сущего, а следовательно, и любых систем – движение.

Все в этом мире находится в движении. Движение – фундаментальный, неотъемлемый атрибут материи наряду с пространством и временем. Аристотель в своем сочинении «Физика» пишет: «Если же время есть число движения или какое-то движение, то, раз всегда существует время, и движение должно быть вечным»15.

«Ныне ясно, что именно движение позволяет объяснить и глубоко понять все: и суть времени, и суть пространства, и причину взаимодействий между объектами, и саму суть объектов, и т. д. (ибо движение есть основа всего).

Движение неуничтожимо, безгранично и вечно: движение всегда было, есть и будет существовать, создавая и разрушая бесконечность миров, пространств и уровней сущего»16.

Движение как системообразующий фактор

В процессе, так сказать, самопознанья

Один лишь шанс в бессмертие войти:

Познать все превращенья мирозданья

Возможно лишь в движенье, лишь в пути!

И. Г. АнтоновДвижение – непрерывный процесс развития материального мира, способ существования материи и ее неотъемлемое свойство. Движение – «это изменение вообще»17.

Все процессы в природе и обществе находятся в непрерывном движении. В мире не существует материи без движения, как нет и движения без материи.

Конкретные виды движения классифицируются по типам и по форме.

Выделяются два основных типа движения:

• Первый тип характеризуется тем, что предметы, пребывая в движении, остаются устойчивыми в своих основных характеристиках и не изменяют своих качеств. Он связан с переносом материи, энергии, информации в пространстве. Примеры: идущий человек, включенный радиоприемник.

• Второй тип движения сопровождается перестройкой внутренней структуры предметов, что ведет к изменению свойств первоначальной вещи и превращению ее в совершенно иную вещь. Этому типу движения присущи необратимость и определенная направленность. Такой процесс называется развитием. Примеры: рост растений, различных организмов, эволюционные процессы в обществе, звездных системах.

Также принято выделять пять основных форм движения: механическую, физическую, химическую, биологическую и социальную формы.

Общение, творчество, познание, мышление – это тоже движение.

Представитель христианского неоплатонизма IV века н. э. Мариус Викторин18 писал: «…двигаться и действовать (moveri et agere), но двигаться не пространственно, то есть перемещаться с места на место, а двигаться движением более возвышенным и божественным, присущим душе, которая своим собственным движением дарует жизнь и наделяет сознанием»19.

В трудах Аристотеля встречается такая мысль: «Ведь мы доказали, что движение должно существовать всегда. Но если оно существует всегда, оно необходимо должно быть непрерывным, так как всегда существующее непрерывно, а следующее друг за другом не непрерывно. Но в таком случае, если оно непрерывно, оно едино. Единым же будет [движение], производимое одним двигателем в одном движущемся [предмете], ибо, если он будет двигать один раз одно, другой раз другое, движение в целом будет не непрерывным, а последовательным»20.

Эта мысль великого философа указывает на то, что любой движущийся предмет имеет двигатель: « [движение], производимое одним двигателем в одном движущемся [предмете]». Таким образом, в любой системе мы можем выделить как минимум два элемента – движущий и движимый.

Далее в рассуждениях Аристотеля мы наталкиваемся на следующую идею: «Так как в существующих [предметах] необходимо должно быть непрерывное движение, а оно едино, и единое движение должно быть движением какой-то величины (так как не имеющее величины не движется), и притом единой, приводимой в движение единым (иначе оно не будет непрерывным, а будет рядом следующих друг за другом смежных и разделенных [движений]), то, если существует единый двигатель, он приводит в движение или двигаясь, или будучи неподвижным»21. Здесь автор «Физики» подводит к мысли о существовании некой определяющей, регламентирующей движение величины, то есть управляющего или направляющего фактора. Тем не менее Аристотель окончательно формулирует следующую триаду: «Существует ведь три [основные вещи]: движущее, движимое и третье – в чем [происходит движение], то есть время»22.

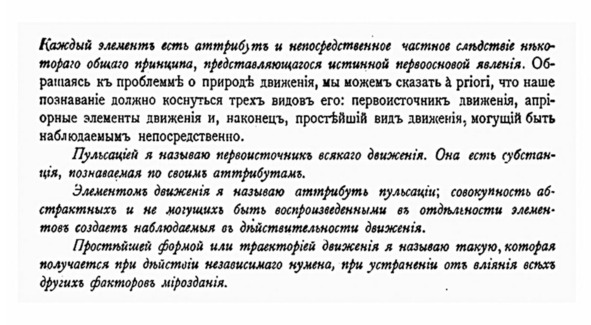

Аналогичный подход я обнаружил у В. Шмакова123 в его труде «Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро», опубликованном в 1916 году. Вот фрагмент из его книги в оригинальном изложении (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент книги Владимира Шмакова «Священная книга Тота. Великие арканы Таро», 1916 год

В. Н. Садовский в работе «Основания общей теории систем» при анализе кибернетических систем обращает внимание на триаду, где присутствуют мотиватор, эффектор и законы, правила – соответственно движущий, движимый и направляющий элементы системы. «При этом в рассматриваемых системах в качестве особых компонентов выделяются: мотиваторы – генераторы потребностей системы; рецепторы и эффекторы – элементы, которые получают информацию и генерируют действия системы; и, наконец, законы, или стратегии, – множество правил, посредством которых функционируют рецепторы и эффекторы»24.

Почему-то теоретики общей теории систем не поставили во главу угла то, что объединяет все и вся, – движение. Если рассматривать окружающий мир с точки зрения движения, то в любой системе мы можем выделить как минимум три элемента: а) движущий, б) движимый, в) направляющий.

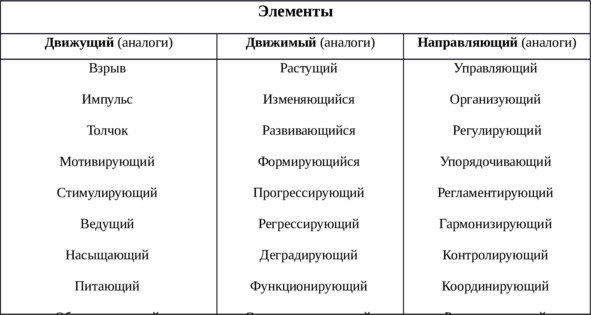

Таблица 1. Три элемента, составляющие любую систему

Любое движение имеет первопричину, стимул, толчок, мотивацию. То, что является причиной, и будет первым компонентом системы – движущим элементом. Естественно, в любой системе существует и объект движения – то, что движется, меняется, – движимый элемент. Любой процесс имеет направление, цель, задачу. Это третий элемент, который обозначим как направляющий.

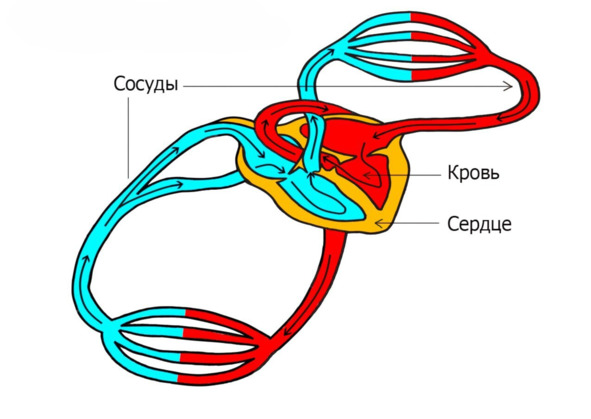

Для примера рассмотрим систему кровообращения человека, где довольно наглядно проявляется эта закономерность. Кровообращением называют движение крови в организме. Оно состоит из трех основных частей: крови, кровеносных сосудов (артерий, вен, капилляров) и сердца. Здесь мы видим эти три элемента: сердце – движущий элемент, кровь – движимый и кровеносные сосуды – направляющий. Следует заметить, что каждый из этих элементов (сердце, кровь, сосуды), в свою очередь, также разделяется на составные элементы по тому же принципу. Подробнее об этом рассказывается в главе, посвященной человеку как биологической системе.

Рис. 3. Три элемента системы кровообращения

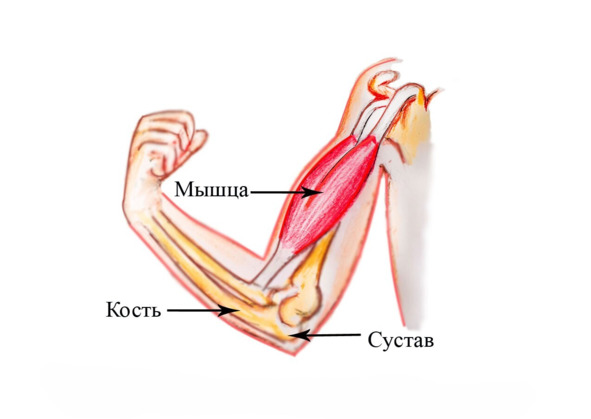

Еще один пример. Опорно-двигательный аппарат – совокупность костей скелета, суставов и мускулатуры. Мышца (движущий элемент системы) приводит в движение кость (движимый элемент), а сустав ограничивает движение (направляющий элемент).

Рис. 4. Три элемента опорно-двигательной системы

Подобных примеров можно привести бесконечное количество, и не только в биологических системах, но и во многих других. Такую же схему можно найти в автомобиле, компьютере, авторучке, атомном ядре, государстве, Вселенной – в общем, во всем, что нас окружает.

Рис. 5. Элементы часов с кукушкой: 1 – движущий, 2 – движимый, 3 – управляющий

О триединстве бытия

Трое появились не случайно,

Троица придумана не зря,

Ведь недаром чуть не в каждой чайной

Есть картина «Три богатыря».

Леонид Дербенев

Согласно парадигме, основанной на всеобщем свойстве всего сущего – движении, любой объект, явление можно разделить на три взаимосвязанных элемента.

До наших дней дошли свидетельства о том, что еще древнегреческий мыслитель Пифагор утверждал: все в природе разделено на три части, и никто не сможет стать воистину мудрым, пока не представит каждую проблему в виде треугольной диаграммы. Он говорил: «Узрите треугольник – и проблема на две трети решена… Все вещи состоят из трех»25.

Пифагор полагал, что закон триадичности есть универсальный закон мироздания. Пифагорейцы сравнивали число три с мудростью, потому что люди организуют настоящее, предвидят будущее и используют опыт прошлого. «Так, все, что в природе вещей имеет начало, середину и конец, они по такой его природе и виду называют Троицей, и все, в чем есть середина, считают троичным, и все, что совершенно, – тоже; все совершенное, говорят они, исходит из этого начала и им упорядочено, поэтому его нельзя назвать иначе чем Троицей; и, желая возвести нас к понятию совершенства, они ведут нас через этот образ»26.

Троица, триада, триначалие, триединство, троичность, триадичность, триалектика, триадизм, трихотомия, тринарность, тринитаризм – эти и подобные им термины используют философы, теологи, эзотерики, нумерологи, системные аналитики, математики, лингвисты и многие другие. Мы видим такое же их разнообразие, как и в случае с определениями понятия «система». Очень похоже на то, как одно и то же лекарство имеет множество торговых названий в зависимости от компании-производителя. Термины хотя и различаются, но в основе их лежит магическое число три.

О том, что тройственность присутствует во всех сферах бытия, написано большое количество книг, статей, диссертаций. Все это можно найти в библиотеках и на электронных ресурсах. Дабы не перегружать книгу излишней информацией, изложу эту тему по возможности коротко.

Павел Флоренский писал: «Положительно, число три являет себя всюду, как какая-то основная категория жизни и мышления»27.

Мы живем в троичной системе измерения: длина, ширина, высота. Имеем три рода имен существительных в русском языке: мужской, женский, средний; различаем три основных цвета в составе «цветового круга»: красный, синий, зеленый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Слово bow переводится с английского как «лук». В то же время BOW – это аббревиатура, расшифровка которой будет приведена в соответствующем разделе книги.

2

Хокинг Стивен. Теория всего / С. Хокинг; пер. с англ. Е. В. Шимановская. М.: АСТ, 2018. С. 156.

3

Шустов В. В. О материалистическом понимании информации // Молодой ученый: электрон. версия ежемесячного научного журн. 2010. №6 (17). С. 45. URL: https://moluch.ru/archive/17/1734/?ysclid=m5tzbvtapo643936656 (дата обращения: 14.02.2025).

4

Темная материя – гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению. Темная материя // Википедия. [2024]. Дата обновления: 02.10.2024. URL: https://ru.wikipedia.org/?curid=44659&oldid=140525530 (дата обращения: 17.02.2005).

5

Лукаш В. Н., Михеева Е. В. Темная материя: от начальных условий до образования структуры Вселенной // Успехи физических наук (УФН): научный журнал. 2007. Т. 177. №9. С. 1023. Электрон. версия печатного издания URL: https://ufn.ru/ufn07/ufn07_9/Russian/r079f.pdf. Дата публикации: 25.04. 2007.

6

Садовский В. Я. Методологические проблемы исследования объектов, представляющих собой системы // Социология в СССР. Т. 1. М., 1965. С. 173.

7

Блауберг И. В., Садовский Я. Я., Юдин Э. Г. Системный подход: предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969. С. 29.

8

Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969. С. 47.

9

Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн. Кн. 1. М.: Экономика, 1989. С. 94.

10

Бобков А. Н. Общая теория систем и диалектика единого и множественного // Философия и общество. 2005. №4. С. 59—60.

11

Анаксимен (Ἀναξιμένης) из Милета (2-я пол. VI в. до н. э.), др.-греч. философ, третий и последний представитель т. н. милетской школы. Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 23.

12

Бобков А. Н. Общая теория систем и диалектика единого и множественного // Философия и общество. 2005. №4. С. 60.

13

Садовский В. Н. Основания общей теории систем: логико-методологический анализ. М.: Наука, 1974. С. 196.

14

Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 2-х кн.: Кн. 1. М.: Экономика, 1989, С. 46—47.

15

Аристотель. Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. М.: Мысль, 1983. С. 223.

16

Этэрнус. Теория Вселенной. М.: Частное издательство «Золотое сечение», 2010. – 85 с.

17

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 563.

18

Шичалин Ю. А. Викторин Марий // Античная философия: Энциклопедический словарь. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 226—227.

19

Викторин Марий. Против Ария. Книги I—IV (Полный русский перевод с комментариями А. Фокина). Социальная сеть Academia.edu. – 1.27. URL:

https://www.academia.edu/40971907/Marius_Victorinus_Adversus_Arium_Libri_I_IV_Russian_Translation_with_Commentaries_Марий_Викторин_Против_Ария_Книги_I_IV_Полный_русский_перевод_с_комментариями_(Дата обращения: 17. 02. 2025).

20

Аристотель. Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. М.: Мысль, 1983. С. 242.

21

Аристотель. Собрание сочинений в 4 томах. Том 3. М.: Мысль, 1983. С. 261.

22

См. там же, с. 258.

23

Владимир Алексеевич Шмаков (1887—1929) – русский философ, теоцентричный представитель философского эзотеризма первой четверти XX века.

24

Садовский В. Н. Основания общей теории систем. М.: Наука, 1974. С. 53

25

Пифагор (Πυϑαγόρς) с о. Самос (2-я половина VI в. – начало V в. до н. э.) – древнегреческий философ, религиозно-нравственный реформатор. Подлинных сочинений Пифагора у нас нет и, согласно надежной античной традиции, никогда не существовало. Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1983. С. 494

26

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. С. 139.

27

Флоренский П. А. Столп и утверждение истины: Опыт православной теодицеи. М: ООО «Издательство ACT», 2003. С. 458.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов