Полная версия:

Жизнь творимого романа. От авантекста к контексту «Анны Карениной»

По возвращении из Москвы в начале марта Толстой с удвоенной определенностью, не опуская практических подробностей, писал Страхову о своем намерении издать роман еще до лета:

Я <…> отдал в типографию часть рукописи, листов на 7. Всего будет листов 40. Надеюсь всё напечатать до мая. В Москве же я в первый раз прочел несколько глав дочери Тютчева и Ю. Самарину. Я выбрал их обоих, как людей очень холодных, умных и тонких, и мне показалось, что впечатления произвело мало; но я от этого не только не разлюбил, но еще с большим рвением принялся доделывать и переделывать. Я думаю, что будет хорошо, но не понравится и успеха не будет иметь, п[отому] ч[то] очень просто455.

Чтобы успеть к маю, доделывание и переделывание остающегося массива текста на тридцать три печатных листа требовало и вправду немалого рвения.

Наконец, письмо С. А. Толстой сестре Т. А. Кузминской, написанное в дни пребывания мужа в Москве, отразило ход дальнейшей подготовки чистовиков для типографии: «В числе разных дел, Лёвочка повез отдавать в печать свой новый роман, первую часть, а мне оставил переписывать уже вторую, которой много написано»456. Как мы увидим ниже, Софья Андреевна еще до того успела перебелить стопку датируемых концом 1873 – началом 1874 года автографов – прообразов ключевых глав из середины и даже финала АК. В согласии с образом – из февральского письма Страхову – начерно сведенного и затем подравниваемого круга, роман создавался в иной последовательности частей и глав, чем та, в которой они были уже выстроены в плане сюжета; а в проекции на ОТ траектория писания может выглядеть даже зигзагообразно.

В апреле – июне Толстого несколько отвлекла от романа возобновившаяся официальная дискуссия о его проекте народных школ и обучения грамоте, а одновременно одолевали семейные заботы: 22 апреля родился сын Николай, в июне умерла тетушка Т. А. Ергольская457. Тем не менее вычитка и правка корректур Части 1, набиравшихся в Москве, и расширение – в новых автографах – рукописной редакции Части 2 (о чем еще будет сказано далее) шли исправно. Письмо брату от начала апреля, где Толстой высказывает тревогу об ожидавшихся со дня на день родах жены и сообщает, что невзирая на то должен ехать в Москву на экзамен учеников, обучавшихся грамоте по его особому методу, оканчивается все-таки упоминанием об АК: «Кроме моей школы, у меня и печатание идет в Москве»458. О выходе книги в мае, однако, речи уже не велось, а еще через месяц автор, расхоложенный отчасти типографскими заминками, и сам уже не жаждал скорой публикации. 10 мая он писал Страхову:

Роман мой лежит. Типограф[ия] Каткова медлит – по месяцу один лист; а я и рад. Очень интересно мне будет прочесть из него вам что-нибудь и узнать ваше мнение. Откровенно скажу, мне он теперь совсем не нравится459.

В начале июля – именно тогда Толстой, вникая в новые порции корректур, стал уже нешуточно сомневаться в том, в самом ли деле он сомкнул круг и остается лишь подправить его, – случилось событие, хотя и внешнее по отношению к собственно генезису текста, но примечательное в истории создания АК: горячий поклонник еще не завершенного романа, готовый любить его загодя, не прочитав еще ни строчки, наконец свел знакомство с предметом поклонения. Посетивший Ясную Поляну Страхов прослушал (а возможно, частично прочитал самостоятельно, с листа) серию больших отрывков из корректур и рукописей и сделал все от него зависящее, чтобы не позволить приунывшему автору потерять вкус к своему сочинению. Несколько недель спустя он письменно поделился с Толстым обдуманными на досуге впечатлениями, в которых четко просматриваются особенности интересующей нас редакции.

«Развитие страсти Карениной – диво дивное», – восхищался он, но добавлял: «Не так полно, мне кажется, у Вас изображено (да многие части и не написаны) отношение света к этому событию». (О том, как Страхов воспринял тогда трактовку самой темы высшего общества, говорится выше в гл. 1.) Незавершенность, а то и отсутствие «многих» связующих блоков текста должны были быть комментатору тем очевиднее, что «развитие страсти» героини предстало перед ним, как можно догадываться, несплошной чередой наиболее драматических картин. Во всяком случае, и это нам надо особо отметить для дальнейшего анализа, в состав прочитанного вошла достаточно развернутая версия сцен развязки: «Анна убивает себя с эгоистическою мыслью, служа все той же своей страсти; это неизбежный исход, логический вывод из того направления, которое взято с самого начала. Ах, как это сильно, как неотразимо ясно!»460 Весьма живо вспоминал Страхов содержание этих черновых глав будущей Части 7 и три года спустя, прочитав журнальную редакцию461.

Это эпистолярное свидетельство дает кое-что и для рассмотрения редакции 1874 года в текстологическом аспекте. Для того чтобы зачитать вслух серию пространных фрагментов из романа (а уж тем более пригласить даже такого энтузиаста, как Страхов, прочитать какие-то из них самостоятельно), надо было иметь сколько-нибудь разборчиво написанный, компактно организованный манускрипт – подобный рукописи 19, по которой в ее тогдашнем виде автор читал начальные главы Тютчевой и Самарину четырьмя месяцами раньше. Не осталось ли в сохранившемся рукописном фонде АК каких-либо следов и знаков компоновки такого рода манускрипта?

В текстологических штудиях о генезисе АК в 1874 году главное внимание уделяется проекту публикации романа отдельной книгой и, соответственно, созданию редакции Части 1 (точнее, ее глав – в ОТ – с 1‐й по 31-ю), которая успела уйти в типографию до перемены в стратегии печатания. Для произведенных в результате этого начинания корректур (сохранившихся лишь фрагментарно) принят специальный термин – «дожурнальный набор»462. Но вот вопрос о том, что же именно, сверх рукописи 19, Толстой имел в виду, говоря о почти готовых сорока листах текста, и с чем конкретно ознакомился Страхов в июле 1874 года, не заключал в себе, как кажется, интриги для толстоведов-текстологов.

Обосновываемая далее реконструкция редакции 1874 года охватывает материал не только начальной части, но и тех последующих частей и глав, которые, не достигнув тогда стадии чистовой наборной копии, были тем не менее к ней весьма близки. Во избежание повторов описательных формулировок я называю эту редакцию Дожурнальной цельной (ДЖЦР). Здесь уместно сравнение с датируемой весной 1873 года Первой законченной редакцией, воссозданной В. А. Ждановым и Э. Е. Зайденшнур как первообраз ОТ. Ретроактивная проекция структуры ОТ на ранние рукописи дала своеобразный результат – коллаж фрагментов, вычлененных из черновых автографов по довольно абстрактному критерию завершенности письма в первом приближении и выстроенных в последовательности не тогдашней, а финальной версии сюжета. На этом фоне ДЖЦР представляется если и не такой захватывающе отдаленной и вместе с тем похожей на канон, то более «вещественной» и строже соотносимой и с логикой генезиса, и с тем, как виделся известный этап работы самому автору. В отличие от 1874 года, в первые месяцы работы Толстой не планировал скорого издания романа, то есть, в сущности, лишь очень немногие из черновиков весны 1873 года расценивались автором как уже сложившиеся компоненты единого целого. Редакцию же 1874 года содержат в себе не только автографические рукописи, но и копии, которые снимались с этих черновиков, зачастую после их добавочной правки, специально для того, чтобы большой объем связного текста был доступен в удобочитаемой форме. При наличии таких копий, соединенных между собою, у Толстого могло быть лишнее основание утверждать, что «круг почти сведен» и доделки остается немного, а также указывать листаж. Попросту говоря, на определенном, пусть и недолгом, участке работы над романом ДЖЦР существовала в материальном виде увесистого манускрипта.

Наименование этой редакции Дожурнальной цельной, а не, например, «второй законченной», ставит акцент не столько на некую степень завершенности, сколько на динамику генезиса (ДЖЦР как своего рода репетиция начала сериализации) и на тот факт, что одновременно со сдачей в набор в марте 1874 года Части 1 автор гораздо прочнее, чем в предшествующей редакции, связал начало романа с остальным массивом текста, включая развязку. Более того, как я постараюсь показать ниже, важным свойством ДЖЦР была именно транзитность, текучесть: наброски, эскизы соседствуют в ней с отделанными блоками текста, а среди последних могут найтись такие, которые реализуют – в разных точках повествования – еще конкурировавшие между собою в авторском замысле версии развития сюжета.

Наконец, дисклеймер: моя реконструкция не приписывает Толстому намерения сотворить именно такую редакцию. Нетрудно вообразить, что даже если бы начатый в марте 1874 года проект издания АК книгой не трансформировался менее года спустя в журнальную сериализацию, которая в конечном весьма способствовала и углублению, и расширению авторского замысла, то все равно Толстой, готовя роман к изданию сразу в книжном формате, внес бы множество изменений и добавлений в копии, снятые на тот момент с его черновиков (как, собственно, он и начал делать тотчас по получении корректур Части 1). Иными словами, ДЖЦР была не конечной целью, но промежуточным звеном в генезисе текста; и формулировки вроде «автор готовил ДЖЦР», разумеется, условны: это прежде всего уступка удобству изложения. Тем не менее редакция 1874 года была тем четко идентифицируемым этапом создания АК, на котором текст испытал воздействие «преждевременной» уверенности автора в близости финиша, а реконструировать ее позволяет целый комплекс эмпирических свидетельств.

Итак, из чего еще, кроме наборной рукописи Части 1, состояла ДЖЦР? Продолжение текста этой редакции отыскивается в цепочке рукописей, соответствующих Частям 2, 3, 4, 6 и далеко отстоящих друг от друга в сегодняшней, восходящей к 1950‐м годам систематике рукописного фонда АК. Изначально – до последовавшей позже существенной правки автора и вложений новых листов – это были беловые копии, оперативно снятые в основном С. А. Толстой и частично Д. И. Троицким с более чем дюжины автографов. В своем нижнем слое (то есть именно в слое копии)463 эти рукописи содержат более или менее пространные сплошные сегменты с непрерывным по преимуществу текстом (лишь кое-где недостает отдельных листов) и сквозной – переходящей по таким сегментам из рукописи в рукопись – пагинацией. Эта пагинация на трех своих последовательных участках – до номера 28; с номера 27 bis до 72; с номера 73 до 214 – проставлена карандашом, соответственно, тремя почерками464, из которых два последних, возможно, являются двумя разными регистрами или стилями одной и той же руки – С. А. Толстой. Твердое заключение на этот счет невозможно без специальной графологической экспертизы. В ряде мест эта пагинация отменяет предшествующие, включая авторскую. Примечательным образом каждая смена почерка укрупняет цифры, обозначающие номер листа, а третий почерк465 по вступлении в трехзначные величины усваивает себе особый размах и нажим, как пристало бы пагинации заведомо беловой копии окончательной редакции466. (См. ил. 3–6.) В моем дальнейшем изложении эта сквозная пагинация, начинающаяся в сохранившемся материале номером 13-м, а кончающаяся 214-м, сокращенно обозначается П/74 (пагинация 1874 года).

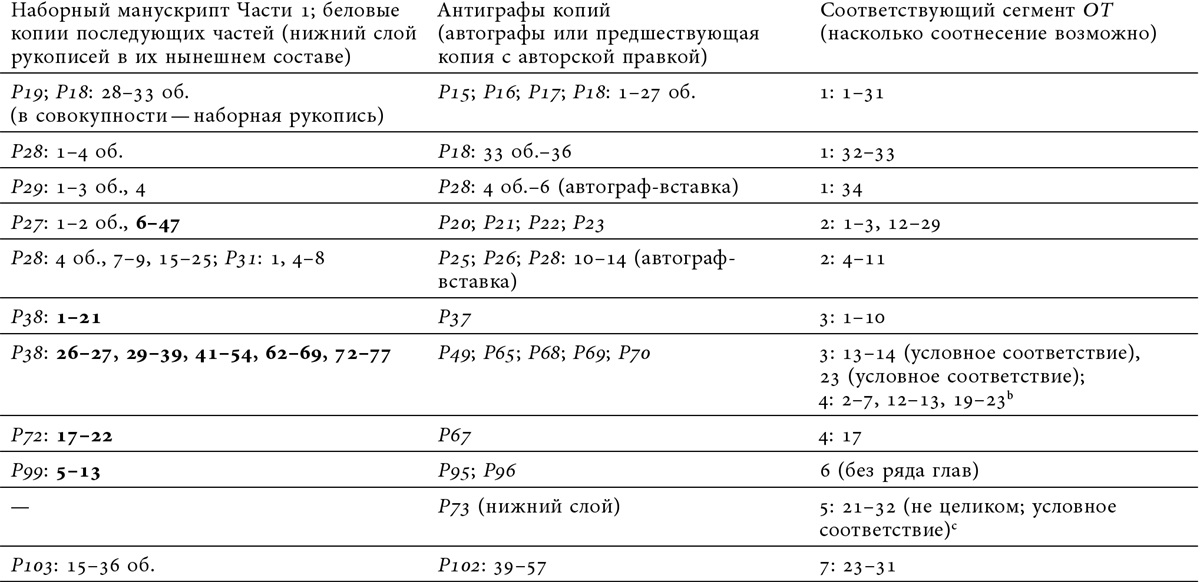

Представлю сразу рукописи с П/74 в порядке, отвечающем последовательности скопированного текста, указывая крайние листы уцелевших сегментов с пагинацией для каждой рукописи (см. Таблицу 1 далее):

1) рукопись 18, листы, согласно нынешней архивной пагинации, с 28‐го по 33‐й (номера П/74: 13–18467);

2) рукопись 28, листы 1–4, 7–9, 15 (П/74: 19–22, 25–28);

3) рукопись 31, листы 1, 4–8 (П/74: 27 bis468–32);

4) вновь рукопись 28, листы 16–25 (П/74: 34–43);

5) рукопись 27, листы 6–47 (П/74: 57–104469);

6) рукопись 38, листы 1–21, 26–27, 29–39, 41–54 (П/74: 105–112, 115–116, 119–122, 125–127, 131–147, 151–155, 157–158, 177–183470);

7) рукопись 72, листы 17–22 (П/74: 184–189; это позднейшая наборная рукопись порции глав Части 4, куда эти листы были переложены из тогдашнего состава рукописи 38);

8) вновь рукопись 38, листы 62–69, 72–77 (П/74: 190–203);

9) рукопись 99, листы 5–13 (П/74: 206–214471).

(К перечисленным рукописям также примыкает, по моей реконструкции, вторая половина нынешней рукописи 103 – копия автографа с исходной развернутой версией глав об Анне накануне самоубийства; у 103‐й нет общей пагинации с указанными выше, и до ее рассмотрения очередь дойдет ниже на этих страницах.)

Таблица 1. Состав Дожурнальной цельной редакции (1874 год) a

Примечания к таблице:

a Настоящая реконструкция не претендует на ланцетную текстологическую точность и исходит из представления о ДЖЦР как редакции всего романа, внутри которой отдельные блоки не были до конца согласованы друг с другом. Поэтому в ряде случаев она включает в себя смежные фрагменты авантекста, которые в Описании отнесены к разным редакциям определенной части романа. В первом столбце полужирным шрифтом выделены крайние номера листов, составляющих сегменты с пагинацией 1874 года; номера листов согласно самой этой пагинации даны выше в характеристике рукописей.

b Материал, соответствующий главам 8–11 Части 4, в первоначальном составе рукописи 38 имелся (на него приходится пропуск листов с номерами П/74 с 159‐го по 176‐й – между л. 47 и 48 по нынешней архивной пагинации).

c Будущая Часть 6 (две четы летом в деревне), изначально задуманная как целый блок в композиции романа, представлена в Первой законченной редакции (1873 год) двумя рукописями – 95‐й и 96‐й (ПЗР. С. 769–790); в 1874 году Толстой успел сделать некоторые исправления только в первой половине 95‐й (Р95: 2–9; ЧРВ. С. 454–464), которая с учетом этой правки была перебелена С. А. Толстой (подробнее см. ниже в данной гл.).

Будущая же Часть 5 в 1874 году еще не проектировалась как структурный раздел романа; многие ее главы не были даже набросаны, а некоторые, по-видимому, не фигурировали и в замысле. В состав ПЗР входят эскизы лишь нескольких сцен, соотносимых с Частью 5: Каренин ищет утешения в бюрократических занятиях; его восьмилетний сын мечтает о свидании с матерью накануне своего дня рождения; Анна и Удашев/Вронский возвращаются в Петербург; отвергнутая светом Анна появляется в театре, – причем и в сюжете, и в фабуле все это не предшествует будущей Части 6, а следует за нею, являясь преддверием трагической развязки (ПЗР. С. 790–797 [Р73]). В 1874 году Толстой не занимался переработкой этого материала.

Таким образом, для отрезка романа, соответствующего Частям 6 и 5 ОТ, редакция 1874 года вбирает в себя ПЗР, за исключением нижнего слоя названного сегмента рукописи 95‐й. Работа над всем этим материалом возобновилась только в 1876 году, и тогда-то, в частности, вокруг серии ранних набросков, оказавшихся теперь в генезисе текста следующими непосредственно за кульминацией, а не предваряющими развязку, выстроилась целая новая часть, 5-я.

Сквозная пагинация яснее всего свидетельствует о том, что на известный момент работы Толстого над АК названные сегменты беловика, позднее разнесенные по разным рукописям и сцепленные с новыми звеньями текста, входили в состав единого целого472. Попробуем вообразить их лежащими толстой стопкой на письменном столе в кабинете яснополянского дома летним днем 1874 года, а рядом – Страхова, который с нетерпением ожидает начала чтения. И это подводит нас к содержанию и датировке ДЖЦР.

Вопросы это взаимосвязанные, так как, в сочетании с уже изложенными и излагаемыми ниже эпистолярными свидетельствами, современными работе над АК, сам текст в его динамических характеристиках выполняет датирующую функцию. Время завершения последних – в порядке писания, а не хронологии действия в романе – черновых автографов, копии с которых были сняты вскоре после сдачи в набор основного массива Части 1 («[К]руг почти сведен <…>»), я определяю первой половиной весны 1874 года. Именно тогда, при еще актуальном расчете завершить вскоре работу, должна была в какой-то момент возникнуть надобность в более точной оценке объема рукописного материала, сочтенного более или менее готовым, – отсюда пагинация, чей уверенный разбег сквозь несколько рукописей в глубь содержания романа может показаться слишком поспешным при сравнении их текста с финальным. Начавшаяся же в конце марта – апреле правка корректур Части 1 относится уже к ревизии ДЖЦР, когда автор сосредоточился на доделке романа поступательно, часть за частью, – режим, в котором с той поры писание АК пребудет вплоть до 1877 года.

Весь процесс авторской работы (как правки ранних рукописей, так и создания больших блоков текста наново), ведшейся с конкретной целью быстро подготовить преднаборную редакцию всей книги, датируется периодом с конца 1873 по середину весны 1874 года. Очерчу главные особенности крупных звеньев ДЖЦР, бережно ссыпая подробности датировки в примечания, к которым и адресую энтузиастов текстологии романа.

Начнем со второй полусотни номеров оригинальной пагинации, а именно с рукописи 27, ибо сохранившийся в ее нынешнем составе сегмент с П/74 – один из тех, причем дошедший до нас почти целиком, что были первыми подготовлены (и позднее, но в те же недели весны 1874 года пагинированы вместе с остальными) в качестве компонентов белового манускрипта, призванного тогда охватить сразу несколько частей романа. Сегмент с П/74 в рукописи 27 соответствует в ОТ главам Части 2 о Левине весной в деревне (2:12–17) и о треугольнике петербургских героев в те летние дни, когда страсть Анны и Вронского, уже достигшая апогея, заставляет героиню открыться мужу после происшествия на скачках (2:18–26, 28, 29). Сплотки листов в этой же рукописи, на которых отсутствуют номера отмеченного выше начертания, разнятся от сегмента П/74 и по содержанию: это главы или только скетчи глав о Кити в ее унижении и горе через несколько недель после отъезда Вронского (2:1–3) и о ней же на водах в Содене (2:30–35)473. Вообще, этот последний сегмент можно с немалой долей уверенности отнести к более поздней стадии работы, нежели та, когда оформилась и покуда оставалась актуальной сквозная пагинация474.

Текст сегмента рукописи 27 с П/74 содержит не один «уликовый» момент, помещающий эту редакцию в срединную, промежуточную точку между редакциями ранними, 1873 года, и теми, что непосредственно предшествовали журнальной публикации в 1875 году. Так, в доме Левина живет «любящая его старушка тетушка»; она же и трогательно хлопочет об обеде для заехавшего к нему весенним днем Облонского475. Этот персонаж в своей вспомогательной функции живого атрибута домашней обстановки будет в следующей редакции весенних деревенских глав, заключенной в верхнем слое рукописи, заменен экономкой, бывшей няней Агафьей Михайловной476. Пример из другой серии глав: друг Вронского, верзила, игрок и кутила, который в генезисе АК возникает в первом же конспективном наброске романа под именем Грабе477, фигурирует в нижнем слое рукописи 27, в эпизодах накануне скачек, как князь Яшвин478; фамилия с того момента закрепляется за героем прочно, а титул – не столь479.

В свою очередь, в главах этой редакции о двух встречах Каренина и Анны в день скачек, когда муж избавляется от последних сомнений в измене жены480, участвует уже знакомый нам по предыдущей главе персонаж – чопорно праведная сестра Каренина Мари (в другом написании – Мери), в самой ранней редакции зовущаяся Катериной Александровной или Кити. Каренин, хотя и окончательно прозревший, не решается прямо спросить Анну о ее отношениях с Вронским, так что та за чаем с мужем и золовкой продолжает с «дьявольским блеском в глазах» скрывать чувства под напускным оживлением и шутливостью. В сестре же Каренин вместо сострадания находит уклончивую выспренность: «Если я могу свою жизнь отдать для тебя, ты знаешь, что я это сделаю, но не спрашивай меня ни о чем»481.

Между тем в генезисе текста дни этой конкретной героини, Мари, – но не характерологического типа как такового – были уже сочтены, и процесс ее «растворения» в другом персонаже не только хорошо документирован сохранившимися черновиками, но и побуждает исследователя глубже вникнуть в общую динамику работы Толстого над романом в 1874 году. Дело в том, что весенние деревенские и летние петербургские главы (условимся об этом упрощенном наименовании по времени и месту действия) Части 2 были написаны начерно и, судя по всему, даже перебелены еще до того, как оформились содержание и структура предшествующего блока.

Если быть точным, рукопись, которую в начале марта 1874 года Толстой в надежде на скорую публикацию всей книги отвез в типографию Каткова, включала в себя не весь текст Части 1: к немедленному набору был подготовлен начально-срединный сегмент482, соответствующий главам 1–23 ОТ. Дальнейшие главы – встреча Левина с братом Николаем в Москве, его возвращение к себе в деревню, бессонная ночь Анны в поезде483 – составили вторую, меньшую, порцию наборной копии, которая была дослана или отвезена в типографию несколько позднее и, возможно, в два приема (одна из этих доставок могла состояться в начале апреля, когда Толстой вновь был в Москве)484. Но даже в этой порции не было тех глав, что станут в ОТ заключительными в Части 1, – о первых петербургских встречах и впечатлениях Анны и таковых же, в его среде, Вронского по их возвращении одним поездом из Москвы (1: 32–34)485.

Покуда наборщики Каткова трудились, глава за главой, над мало похожим на идеальный беловик, полным авторских поправок и приписок манускриптом, будущая концовка Части 1 и зачин Части 2 разрабатывались и дорабатывались автором бок о бок, образуя вместе своего рода фронтир на стыке двух еще не разграниченных четко материков текста486. Этот фронтир охватывал собою и петербургские зимние главы о сближении Анны и Вронского (2:4–11), чей путь от самой ранней, 1873 года, редакции к ДЖЦР был особенно протяженным. На рассматриваемом этапе писания, в конце зимы – начале весны 1874 года, исходное ядро этого материала – череда сцен на чаепитии в светской гостиной, где героиня и герой уже не могут на публике скрывать свою взаимную страсть, – приросло и обзорной характеристикой петербургского большого света (2:4), и очерком типичного дня Анны как хозяйки дома и светской дамы (1:32–33), и вставной фоновой историей о скабрезной эскападе двух молодых гвардейцев (2:5), и сбивчивым диалогом любовников в минуты после их первого соития (2:11)487.

Копии черновиков с этой прибылью текста сохранились – не полностью – в нынешнем составе рукописей 18, 28 и 31488. Хотя их уцелевшие листы с номерами П/74 не смыкают пагинацию вплотную с нанесенным тем же почерком номером 57 на первом листе дальнейшей серии глав в рукописи 27 (в «пазле» остается пробел после листа с номером 43), последовательность и пагинации, и самого текста обнаруживает себя вполне четко. Из близкого знакомства с текстом становится вполне очевидно, что заключенные в рукописях 28 и 31 зимние петербургские главы – самый нерв завязки романа – были в рамках этой редакции созданы несколько позже следующих за ними и содержащихся в рукописи 27 весенних деревенских и летних петербургских глав. И так как перемены в персонажах, сделанные автором после возобновления работы над зимними главами, не успели перейти в другие сегменты ДЖЦР до соединения их общей пагинацией, то в действии Части 2 в этой редакции «младшие» в генезисе варианты характеристик или имен персонажей предшествуют «старшим».

Так и было с героиней – сестрой Каренина. В исходном автографе уже не раз упомянутых глав о Левине в деревне весной, на первой странице, имеется несколько конспективных помет, объединенных рубрикой «Добав[ить]», насчет содержания смежных глав других сюжетных линий. Одна из них гласит: «Мари отсекнулась»489

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.