Полная версия:

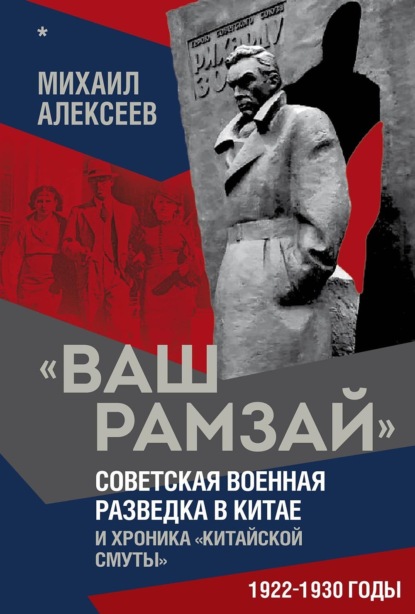

«Ваш Рамзай». Советская военная разведка в Китае и хроника «китайской смуты». 1922–1930 годы. Книга 1

В апреле этого же года в Гуанчжоу (Кантоне) открылась чрезвычайная сессия избранного в 1912 г. китайского парламента, который абсолютным большинством голосов избрал Сунь Ятсена чрезвычайным президентом Китайской Республики. Формально в состав вновь провозглашённой республики вошли пять южных провинций. Но союз их был эфемерен, а Сунь Ятсен не контролировал полностью даже единственную провинцию Гуандун, которую стремился сделать базой революционных сил страны, оплотом объединительного похода на Север Китая. Пекинское правительство и иностранные державы заявили о непризнании результатов президентских выборов в Гуанчжоу. Таким образом, помимо двух парламентов – в Пекине и Кантоне – в Китае оказалось и два президента.

Практически, вплоть до съезда народов Дальнего Востока (21 января – 2 февраля 1922 г.) представители Коминтерна ориентировались, прежде всего, на форсирование развития Компартии Китая (КПК) и коммунистического движения в стране, рассчитывая на относительно быстрый его рост за счёт установления связей партии с рабочими, солдатами и учащейся молодёжью. Предполагалось, что практически с первых шагов Компартия Китая может ставить своей целью борьбу за социализм и размежевание с непролетарскими политическими организациями.

Съезд народов Дальнего Востока рекомендовал КПК наряду с выполнением главной задачи партии – классовое воспитание и организация пролетариата – создать единый национальный антиимпериалистический фронт с революционной демократией в лице Гоминьдана. Последний был назван национально-революционной партией Китая, не коммунистической, но солидарной с Коминтерном в борьбе против империализма.

После переговоров представителя Коминтерна Г. Маринга (Х. Снейвлита) с Сунь Ятсеном и другими деятелями Гоминьдана Исполком Коммунистического интернационала одобрил летом 1922 г. идею о вступлении коммунистов в Гоминьдан. Несмотря на негативное отношение руководителей КПК к Гоминьдану, они подчинились этому решению Коминтерна. По сути, речь шла о тактическом манёвре, направленном на создание внутри Гоминьдана устойчивых коммунистических групп, о расколе Гоминьдана и завоевании коммунистами руководства в национально-революционном движении.

Значение Китая в политике Коминтерна и, соответственно, в планах мировой революции трудно переоценить. Оно было сравнимо разве что с тем значением, которое на Западе имела для Коминтерна Германия.

С целью закрепления на правовой основе изменений в международной обстановке на Дальнем Востоке и Юго-Восточной Азии состоялась Вашингтонская конференция девяти ведущих государств с участием Китая[28] (12 ноября 1921 г. – 6 февраля 1922 г.). Решения Вашингтонской конференции служили своего рода «дальневосточным дополнением» к Версальскому мирному договору 1919 года. Делегации Советской России и ДВР на конференцию приглашены не были.

На Вашингтонской конференции потерпела крах попытка установить режим интернационализации КВЖД. Проблема Китайско-Восточной железной дороги вновь вернулась в плоскость советско-китайских отношений.

Состав милитаристских группировок в Китае постоянно менялся – создавались новые и распадались старые коалиции, что сказывалось и на составе контролируемых ими территорий. Неизменными оставались лишь имена: Чжан Цзолинь, У Пэйфу, Цао Кунь, Дуань Цижуй, Янь Сишань и др. Вчерашние заклятые враги становились ненадолго «верными и преданными» союзниками. И так из года в год – до Сунь Ятсена, при нём и после его смерти. Подобная коллизия во многом объяснялась вековыми традициями китайцев, их неизменным отношением к войне и особенностями китайского менталитета.

Китайская военная наука всегда руководствовалась, по сути, одной доктриной, предполагавшей, что настоящий воин побеждает не воюя. Столь сдержанное отношение к войне имело свои объективные причины: даже успешные войны с сопредельными странами не столько обогащали страну, сколько разоряли её. Китайские императоры не имели ни ресурсов, ни, в сущности, потребности для расширения границ своей державы за счёт степей на севере или горных массивов – на западе. Колонизация же Юга была осуществлена в основном мирным путём.

Китайский стратег избегал открытого противоборства, прежде всего, потому, что всякая конфронтация, по его мнению, была непродуктивна, разрушительна для обеих сторон. Как гласит старинная китайская поговорка, «когда дерутся два тигра, воронью и шакалам будет много поживы». Китайский стратег побеждал потому, что умел уступать. Он добивался своей цели, лишь следуя выпадам противника. Китайская мудрость состояла в «победе без боя». Отсюда и другая старинная китайская поговорка: «Уход – лучшая стратегия». Соображения же репутации и престижа были несущественны там, где речь шла о жизни и смерти и о сохранении для себя возможности вернуться и победить.

Отчего вообще умение уступить помогало одержать верх в конфликте? Считалось, что ответ очевиден: только сжатая пружина может больно ударить. Это не совсем так. У китайской пружины всегда был ограничитель, который смягчал силу её удара. Китайский военный теоретик и полководец Сунь-Цзы, живший в VI в. до нашей эры, автор древнейшего в мире трактата «Искусство войны», рекомендовал: «Окружая неприятельскую армию, оставляйте хотя бы один проход свободным. Не нажимайте слишком сильно на врага, уже находящегося в отчаянном положении».

Тем не менее, вся китайская история первой половины XX в. – это череда почти непрерывных войн, само ведение которых свидетельствовало о нарушении традиционно негативного отношения к войнам. Вместе с тем и в этот период искусство войны состояло в том, чтобы, нанося удар противнику, бить его не «до смерти» и не лишать его пути к отступлению. Следовало поступать так отнюдь не из жалости к противнику, а из чисто прагматических соображений: чтобы, во-первых, не ослабить себя в кровопролитных сражениях и не стать лёгкой «добычей» в руках сегодняшних союзников и, во-вторых, иметь возможность использовать войска поверженного противника для дальнейших комбинаций и схваток. Чаще всего комбинаций. В этой связи милитаристы, как старые, так и новые (значительно чаще), никуда не пропадали после очередного поражения, а, «оправившись», вновь заявляли о себе в том или ином альянсе. До очередного поражения или победы, опять-таки неокончательной.

Представляется, что к складывавшейся на полях сражения Китая ситуации на протяжении первой половины XX в. очень подходила характеристика, данная англичанином А. Г. Смитом китайцам ещё в 1904 г. Смит писал: «Китайские собаки вообще не имеют склонности преследовать волков, и когда вы видите, что собака гонится за волком, то, в конце концов, по всей вероятности, собака и волк разбегутся, если не в противоположные стороны, то, по крайней мере, под прямым углом».

В апреле – мае 1922 г. состоялась так называемая первая война между состоявшими ранее в коалиции чжилийской и фэнтяньской группировками. Война завершилась победой чжилийцев во главе с У Пэйфу и Цао Кунем, пользовавшимися финансовой поддержкой США и Англии. После победы У Пэйфу были восстановлены «старый» парламент с Ли Юаньхуном на посту президента (Сюй Шичан подал в отставку с поста президента) и «старая» конституция. В течение нескольких месяцев представители У Пэйфу и Сунь Ятсена вели переговоры о возможности совместных усилий по объединению страны.

Потерпевший поражение Чжан Цзолинь издал декларацию о независимости Трех Восточных провинций, в которой, в частности, отмечалось: «1. Три провинции – Маньчжурия, Внутренняя и Внешняя Монголия не могут быть признанными составляющими часть Китайской Республики…»

Тем временем 16 июня 1922 г. Чэнь Цзюнмин совершил переворот. Чэнь не поддерживал суньятсеновскую идею Северного похода и объединения страны под властью Гоминьдана военным путём; более того, он считал поход на Север Китая авантюрой.

Сунь Ятсен вынужден был покинуть провинцию Гуандун. Поселившись вновь на территории французской концессии в Шанхае, доктор Сунь попытался извлечь уроки из своих прошлых поражений. Прежде всего, он решил стать независимым от милитаристов и для этого завершить создание хорошо организованной партии, опирающейся на собственную партийную армию и поддержку народных масс. Но все это были долгосрочные перспективы, а пока приходилось заниматься поисками союзников для борьбы с Чэнь Цзюнмином среди тех же милитаристов.

Глава 1. Советская военная разведка в Китае (1922 – март 1927 г.) «Когда лучник промахивается, он должен искать причину в себе» (Конфуций)

1. Мобилизация ста тысяч человек и отправка на большие расстояния предполагает серьёзный убыток населения и опустошение казны государства. Ежедневное содержание такого войска достигает тысячи унций серебра.

Возникает потрясение дома и вдали от дома: люди падают от голода на больших дорогах.

Затрудняется работа примерно семисот тысяч семей.

2. Враждебные армии могут годами противостоять одна другой с неутолимым желанием победы, вопрос о которой решится в один-единственный день. Поэтому оставаться в неведении относительно истинного положения вещей на вражеской стороне только из-за того, что жаль потратить сотню унций на награды и жалованье [Следовало бы, наверное, добавить – „шпионам“, хотя это, возможно, повлияло бы на возвышенный стиль фразы. – Комментарий переводчика Лайонела Джайлса] было бы в высшей степени неразумно и бесчеловечно. Поступающий таким образом не может руководить людьми, его помощь государю сомнительна, и вряд ли он сможет достичь победы в ратном деле».

Сунь-Цзы. Искусство войны.1.1. «Международная коммунистическая партия»

Коминтерн в это время был «штабом мировой революции», интернациональной «партией гражданской войны», вдохновителем коммунистических организаций в десятках странах мира, однако не в последнюю очередь он служил инструментом внешней политики СССР. Практика Коминтерна на всем протяжении его существования (1919–1943) являлась неотъемлемой частью дипломатической, военной и разведывательной деятельности Советского государства.

Однако при оценке деятельности Коминтерна, всегда крайне негативно характеризовавшейся на Западе, следует различать «желаемое» и «действительное», пропаганду и реальность. По агитационно-пропагандистским, идеологическим соображениям Коминтерн часто преувеличивал масштаб своих планов революционного преобразования планеты и соответствующих действий. По тем же самым соображениям (но исходя из совершенно других интересов) западные средства массовой информации всячески раздували и распространяли плакатный образ Коминтерна как международного центра подрывной деятельности, мирового терроризма и шпионского подполья.

В реальности же Коминтерн был одним из орудий борьбы с международной изоляцией, экономической и морально-психологической блокадой со стороны превосходящих сил мирового капитализма. Поэтому даже те или иные наступательные действия Коминтерна были не столько попыткой действительно свергнуть власть капитала в том или ином уголке земного шара, сколько контрударом, вылазкой защитников осаждённой крепости с целью сорвать, предотвратить, ослабить возможный штурм. И «осаждавшие» знали это. Но их страшили сам факт существования СССР и возможность международного объединения противников капитализма. Исходя из этого, очевидно, и следует оценивать как сам Коминтерн, так и его противников.

В 1919 г., в момент провозглашения советских республик в Венгрии, Баварии, Словакии, В. И. Ленин говорил, что Коммунистический интернационал с самого начала стал «…совпадать в известной мере с Союзом Советских Социалистических Республик». В Уставе Коминтерна, принятом на его втором конгрессе в Москве (19 июля – 7 августа 1920 г.) содержалось определение цели Коминтерна: «Борьба всеми средствами, также и с оружием в руках, за низвержение международной буржуазии и создание Международной советской республики как переходной ступени к полному уничтожению государства». Единственным средством освобождения человечества от капитализма, от эксплуатации и угнетения масс Коминтерн считал диктатуру пролетариата, а советскую власть – «…исторически данной формой этой диктатуры пролетариата». В уставе было записано, что Коминтерн «…обязуется всеми силами поддерживать каждую советскую республику, где бы она ни создавалась». В 1928 г. в документах Коминтерна было зафиксировано, что он является «единой и централизованной международной партией пролетариата», а его программа – «программой борьбы за мировую пролетарскую диктатуру, программой борьбы за мировой коммунизм». В 1938 г. советская энциклопедия назвала Коминтерн «…единственной мировой коммунистической партией», которая «…борется за создание Всемирного Союза Советских Социалистических Республик».

Однако на Востоке в деятельности Коминтерна неизбежно возникало противоречие: интернационализм, проповедуемый «пролетарской Меккой», столкнулся с поднимавшим голову национализмом. Коминтерн повсюду раздвигал рамки национальных движений, но все его попытки поставить национально-освободительную борьбу под главенство пролетариата, «советизируя» одну страну за другой, терпели неудачу. И, тем не менее, деятельность Коминтерна явилась одним из факторов изменения соотношения сил между Европой и Азией. Она способствовала распаду колониальных империй, и в этом, как и в усилении позиций СССР, а не в пропаганде мировой революции, заключается основное международное историческое значение Коммунистического интернационала.

Конечно, теоретически Коминтерн должен был быть равноправным объединением компартий. Более того, исходя из установки на победу пролетарской революции на Западе, изначально предполагалось, что западные компартии будут играть в нём ведущую роль. Однако этого не произошло, прежде всего, из-за предательства социал-демократов, а также вследствие малочисленности и ограниченного влияния этих партий. Им было не до руководящей роли в мировой революции, так как они вынуждены были бороться в первую очередь за выживание в тяжёлых условиях политической изоляции и жестоких преследований, которые если и удавалось преодолевать, то в основном благодаря международной солидарности единомышленников и материальной помощи извне. Источником и того, и другого могла быть только революционная Россия (с 1922 г. – СССР), самим ходом событий выдвинутая на доминирующую позицию в Коминтерне.

Это привело к тому, что компартии страдали не только от собственных «детских болезней» (левого экстремизма, сектантства, доктринерства), но и от ошибок руководства большевиков, которые зачастую неадекватно оценивали политическую реальность за пределами России (да и внутри её) и стремились искусственно подогнать её под свои политические лекала.

Связь революции и войны в мировоззрении большевиков имела органический характер. В 1916 г. в статье «Военная программа пролетарской революции» В. И. Ленин высказал тезис о том, что «…не может в настоящее время быть большой войны, которая рано или поздно не развернулась бы в войну мировую, и… не может быть большой революции, которая бы не задела всего мира… развиваясь в мировую революцию». Этот ленинский тезис оставался мировоззренческим кредо и стратегической установкой советского руководства на протяжении всех лет существования Коминтерна.

Сложность такого явления, как Коминтерн, состояла в том, что, с одной стороны, Коммунистический интернационал выражал стремление большевиков раздвинуть территориальные пределы своей власти, а с другой – колоссально ослабленная революционной разрухой Россия сама превращалась в объект передела, и программа мировой революции объективно работала на то, чтобы не допустить «растаскивания России по кускам».

Учреждение Коминтерна состоялось на I конгрессе в Москве 2–6 марта 1919 г., но фактически, как говорил В. И. Ленин, «III Интернационал… создался в 1918 г… во время войны». На территории России находились сотни тысяч военнопленных германской, австро-венгерской и турецкой армий. Были также рабочие-отходники – из Турции, Ирана, Кореи и Китая. Всего в 1917–1920 гг. на территории России находилось не менее миллиона граждан из сопредельных стран Востока.

Большевистская пропаганда в этой среде, ставшей первым полем деятельности Коммунистического интернационала, явилась одной из «…важнейших страниц в деятельности Российской коммунистической партии». Разъехавшись впоследствии по своим странам, бывшие военнопленные, по словам В. И. Ленина, «…добились того, что бациллы большевизма полностью подчинили эти страны своей власти».

Создание III Интернационала означало готовность начать революцию в любой стране, которая окажется следующим за Россией слабым звеном – в смысле истощения военными действиями или нового статуса в послевоенном мире.

В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий приурочили созыв I конгресса к работе Парижской мирной конференции, итогом которой стало подписание 28 июня 1919 г. Версальского мирного договора. Коминтерн с первых дней существования объявил себя организацией «анти-Версаль». Тем самым он приобретал черты, которые никакой коммунистической теорией не предусматривались. «Вся система версальской политики, – писал член Исполкома Коминтерна К. Б. Радек, – базировалась на уничтожении не только Советской России, но и на уничтожении России как великой державы» (курсив Радека. – Авт.). Лозунг строительства всемирного «здания советского строя» начинал, таким образом, служить решению иной исторической задачи – отстоять единство территории России в переплетении двух войн, мировой и гражданской, защитив «осаждённую крепость» площадью 22 млн квадратных километров.

Большевики делали ставку на то, что в условиях всемирного военного катаклизма им удастся развязать революцию на Западе. Эта идея доминировала на I конгрессе Коминтерна. «Победа коммунизма в Германии, – говорил первый председатель Коминтерна Г. Е. Зиновьев, – совершенно неизбежна… И притом – уже в ближайшие месяцы, может быть, даже недели… Через год вся Европа будет коммунистической». В соответствии с этим провозглашалось, что «…освобождение колоний мыслимо только с освобождением рабочего класса метрополий». Но схема продвижения революции от европейских метрополий к азиатским колониям и полуколониям рухнула в том же, 1919 г., когда и была выдвинута. На смену ей пришла «азиатская ориентация».

Решение конкретного вопроса, что целесообразней – развернуться «лицом к Западу» или «лицом к Востоку», зависело от международной конъюнктуры и убеждённости большевиков в том, что послевоенный период международных отношений есть период междувоенный. «Последняя война, – отмечалось в документах Коминтерна в 1921 г., – была… европейским предисловием к действительно мировой войне», неизбежность которой вытекала из коминтерновской концепции двух осей мировой политики. Одной «осью борьбы» (противоречий послевоенного передела мира) представляли в 20-е гг. отношения в треугольнике США – Англия – Япония. «Группировка сил международной революции (Российская Советская Федерация и III Интернационал) составляла „вторую ось мировой политики“».

Деятельность Коминтерна строилась по обеим осям борьбы и зависела от их взаимного смещения. «Мировая война, – отмечал К. Б. Радек, – окончилась победой Северо-Американских Соединённых Штатов (так назывались США в России и отдельных официальных советских документах до начала 1940-х гг. – Авт.) в мировом масштабе, торжеством Англии в Европе и Японии – в Восточной Азии», при этом «…Англия оказывает противодействие гегемонии Соединённых Штатов», а «Франция… оспаривает гегемонию Великобритании». Существенным для мировой политики считались взаимоотношения именно этих стран. «Кроме Советской России, – подчёркивал К. Б. Радек, – только они являются субъектами мировой политики. Все остальные лишь её объекты».

Страны Востока как объекты мировой политики служили колониальным «тылом» западных держав и давали первоклассный «горючий материал», использование которого расширяло плацдарм революции и соответственно укрепляло международное положение СССР. Отсюда необходимость поддержки национально-освободительных движений идеями, людьми, деньгами, оружием всюду, где подобное оказывалось возможным.

Коминтерну, провозгласившему себя мировой партией революционного действия, были свойственны строгая международная дисциплина, стремление ко всё большей централизации, к превращению в структуру с ярко выраженными командными полномочиями, ограничивая при этом самостоятельность и самодеятельность национальных партий. Вместе с тем Коминтерн являлся движением, объединяющим значительные массы рабочих во многих странах.

Высшим органом Коминтерна являлись конгрессы. Между конгрессами руководство осуществлялось Исполнительным комитетом (Исполкомом) Коминтерна (ИККИ). Устав закреплял за ИККИ право и обязанность издавать не менее чем на четырёх языках центральный орган Коминтерна – журнал «Коммунистический интернационал», следить за созданием нелегальных коммунистических организаций, а также право создавать в различных странах целиком подчинённые ему технические и иные вспомогательные бюро.

В качестве руководящих органов Исполкома Коммунистического Интернационала первоначально выступали Президиум, Оргбюро и Секретариат. Оргбюро занимался вопросами отдельных компартий – секций Коминтерна, а Секретариат ИККИ являлся «исполнительным органом ИККИ, его Президиума и Оргбюро». Организационное бюро ИККИ, которое должно было заниматься вопросами организационной структуры отдельных компартий – секций Коминтерна, а также осуществлять «надзор за подпольной работой в отдельных секциях», так как «контрреволюция из месяца в месяц наглеет и не ограничивается одной политической областью, а прибегает в борьбе с коммунистами к террору, убийству и каторге».

Для практической работы Исполкомом Коммунистического интернационала был создан аппарат, который на протяжении всей истории Коминтерна подвергался реорганизациям – в зависимости от стоявших политических задач или от перипетий внутрипартийной борьбы в рядах РКП(б). В состав аппарата ИККИ входили отделы, ведавшие определёнными отраслями работы.

В августе 1920 г. Малое бюро, ставшее впоследствии Президиумом, приняло решение о создании Секретного отдела (взамен образованной вскоре после I конгресса «Особой комиссии по связи ИККИ»). 11 ноября 1920 г. решением Малого бюро ИККИ отдел оформился как Конспиративный отдел во главе с Д. Бейко (Бэйка)[29]. С июня 1921 г. Конспиративный отдел стал называться Отделом международной связи. Для деятельности Бейко, как и для деятельности его земляка Яна Берзина было характерно использование своих соотечественников. При нём ключевые позиции в аппарате ОМСа заняли латыши, некоторые из них так и остались работать в Коминтерне после его ухода.

После IV конгресса Коминтерна (5 ноября – 5 декабря 1922 г.) в аппарат Коминтерна входили Организационный отдел, Отдел международной связи, Восточный отдел, Информационно-статистический отдел, Агитационно-пропагандистский отдел, Издательский отдел, журналы ИККИ и целый ряд комиссий и других подразделений, создаваемых и Президиумом, и Секретариатом, и Оргбюро.

По решению Оргбюро от 11 декабря 1922 г. при Орготделе была образована «Постоянная комиссия по работе в армии», с ноября 1924 г. – постоянная Военная (Антивоенная или Военно-конспиративная) комиссия. Она называлась также Комиссия «М» – «милитаристская». Комиссия начала развёртывать работу под руководством Ф. Петрова (Ф. Ф. Раскольников). В неё входили также В. Мицкявичус-Капсукас[30], И. Уншлихт, являвшийся в то время заместителем председателя ВЧК, и О. Гешке[31]. В последующем в состав комиссии включили представителей от Исполкома КИМа, Компартии Чехословакии и компартий романских стран. Комиссия «М» строила свою деятельность по трём основным направлениям: антиимпериалистическая работа в армии и флоте капиталистических стран; пропаганда вопросов, связанных с подготовкой к революционной вооружённой борьбе; организация пролетарской самообороны и борьба против провокаций.

Комиссия занималась также организацией подготовки кадров военных работников для ряда компартий, в основном через военные заведения Советского Союза. Особенно активно комиссия работала осенью 1923 г. в связи с подготовкой к революционным боям в Германии.

Учитывая, что ряд секций Коминтерна находился на нелегальном положении, а также считаясь с возможностью перехода на подобное положение и других партий, Оргбюро ИККИ при Организационном отделе была создана комиссия, которая в начале января 1923 г. получила название «Постоянная нелегальная комиссия» («Постоянная комиссия по нелегальной работе»). Эта комиссия должна была заняться «подготовкой соответствующих партий» к нелегальной работе. В ноябре 1924 г. в её состав вошли: В. Мицкявичус-Капсукас (руководитель), В. Богуцкий[32], М. А. Трилиссер, О. Гешке, Ф. Эйдукевич[33] (секретарь), а также представители Исполкома КИМа и компартий романских стран. Работа обеих комиссий была взаимосвязана.