Полная версия:

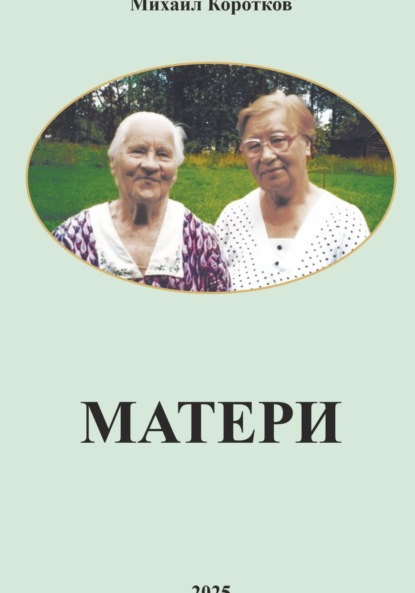

Матери

Михаил Коротков

Матери

От автора

16 июня 2010 года хоронили маму. Отпевали ее в церкви Пресвятой Богородицы в селе Вощажниково в 12 часов дня. Во время заупокойной молитвы батюшка сказал, что главным поступком в ее жизни было то, что она вырастила и воспитала двух детей. Мне показалось, что сказано было очень мало, что можно было бесконечно долго говорить о ее достоинствах, каким она была замечательным человеком. В то же время, ее служение (вырастить и воспитать двух детей) дорогого стоило, и, в конечном итоге, стоило ей жизни. И сегодня, перебирая ее письма и фотографии, я мысленно возвращаюсь к жизненному пути мамы. На связи со мной дочь маминой старшей сестры (Елены) Эмилия, которая ныне проживает в Великом Новгороде, и моя родная сестра Наталья – их воспоминания очень помогают мне воспроизвести жизненный путь нашей мамы, и ее старшей сестры Елены, который они прошли вместе, от начала и до самого конца.

Часть I. Дань памяти

Глава I. Юрьево

Мама выросла в многодетной семье (8 детей). Родилась она 16 февраля 1927 года в деревне Юрьево, Некрасовского района Ярославской области и с рождения за свой несгибаемый характер получила имя Варвара. Родителями ее были Нестеровы Михаил и Екатерина.

Эмилия: «Екатерина и Михаил – это Юрьевские дедушка и бабушка, у них было 8 детей: Мария, Федор (Ярославль), Елена (Вощажниково), Александр, Константин (Киев), Варвара (Вощажниково), Александра, Василий. Старшая Мария жила в соседней деревне, дядя Федор – в Ярославле, Василий до смерти жил с родителями, в последние годы жизни в с. Диево-Городище, тётя Шура (Узбекистан – Ярославль), д. Саша (Западная Украина – Ярославль), д. Костя- Киев, брат Володя жил и умер в Рыбинске, его жена Людмила жива.

Родители были крестьянами, сначала работали на своем хозяйстве (вместе с детьми), а в период коллективизации были вынуждены все свое хозяйство передать колхозу, и там работать, иначе могли попасть под высылку. После коллективизации из живности в доме остались только несколько куриц, и все. Все дети разъехались».

Наталья (моя младшая сестра) вспоминает, что ей рассказывала мама :

«Была у маминого дедушки Михаила скотобойня, которую отобрали. А когда их семью раскулачивали, то отняли и корову, и последнюю лошадь. Оставили ни с чем. Дед из-за лошади пошёл в колхоз – не мог смотреть, как ее никто не кормит и не чистит».

Эмилия: «Хочу сказать про деревню до революции: у них там были товарищества, поэтому скотобойню держали, возможно, на 2-3 деревни, так выгодней, и разные сельхоз. машины тоже покупали товариществами, может дедушка на этой скотобойне был главным, но в собственности её не было. Весна, лето, осень – работали в поле, а зимой дедушка шил обувь и держал ученика, всё ходили в обуви, сшитой дедом.

Что касается дальнейшей судьбы братьев и сестер Нестеровых: мама моя уехала учиться, Мария вышла замуж, Федор уехал в Ярославль (выучился на пожарного), Александр – стал военнослужащим, Константин – работником МВД в Киеве (сражался с бандеровцами), Василий остался с родителями, Александра поступила в педагогическое училище – стала учителем начальных классов, и после войны работала в своей деревне (муж был в плену, потом в проверочном лагере), а Варя ходила в школу.

После коллективизации семья голодала, и уехавшие дети помогали, как могли. Мама (Елена) подрабатывала и на выходные дни везла продукты домой, Саша служил на Дальнем Востоке и в отпуск привез родителям корову».

И только двух сестер, Елену и Варю, судьба не разлучила, а связала накрепко, и вместе вела по жизни до самого конца. Елена была старшей сестрой и являлась примером и опекой для младшей, Вареньки. Варенька же старательно шла по следам Елены, делая шаги по жизни под ее протекцией и защитой. Так уж сложилось, и так было правильно.

Старшая сестра Елена родилась в 1914 году.

Эмилия (ее дочь): «Мама закончила в своей деревне 4 класса, родители сказали «хватит», а ей очень хотелось учиться. Пошла работать в Диево – Городище нянечкой (по-моему) в ясли, там ей посоветовали идти на подготовительные курсы. Так она с 4-мя классами и поступила в мед. училище в Ярославле. Было, конечно, тяжело, но помогали однокурсницы в общежитии. Когда начались спец. предметы, стало намного легче».

В тетрадке-дневнике Елены я нашел записи, относящиеся к тому периоду:

12.08.1930

«Все валилось из рук, но надо было накормить детей – они шалили, роняли ложки, проливали суп, и я едва справлялась. Автоматически делала все, что привыкла за несколько последних лет, пока работаю нянечкой. Тяжелые мысли не отпускали и тянуло домой – что-то должно было случиться. Оставшаяся пара часов работы проходили невыносимо долго. Я привыкла, что дорогой начинался и заканчивался каждый мой день, но сегодня она была особенно длинной – на дальнем ее конце, у родительского дома, ждала неизвестность. Отца я увидела издалека, он сидел на пороге, подперев голову руками и что-то шептал в пустоту. На мой вопрос он буквально взорвался и закричал: «Забрали, все забрали! Ты что, не видишь? – У нас больше ничего нет!». На дворе бегали испуганные курицы, в стойлах – пусто. Мать зарылась в горнице и прятала заплаканное лицо – ей нельзя волноваться, она на 7-месяце. Не пожалели и беременную! Из невнятных рассказов, которые то и дело прерывались внезапными рыданиями матери, я поняла, что утром приходили из сельсовета и сказали, чтобы мы всю скотину, которая имеется, отвели в колхоз, иначе раскулачат. «И он отвеееел!!!»-завыла мать. Она винила во всем отца, что он не вступился, и теперь семья осталась ни с чем. Я подумала, что отцу не следовало пререкаться с властью, это было чревато еще более страшными бедами.

На улице Варюшка, вся чумазая, таскала по траве свою тряпичную куклу. Она опять одна, Костя, вместо того, чтобы присматривать за сестренкой, с мальчишками играет в лапту. Под вечер собрался дождь. Вот такой был сегодня день».

21.11.1930

«Пошел третий месяц, как забрали скотину. Отец переживает и часто ходит на колхозный двор, смотрит. Лошадь вроде ничего, а у коровы ввалились бока – кормят из рук вон плохо. Да и самим-то есть нечего. Родители давеча сказали, чтобы ехали в город и устраивались работать. Я уже работаю, только толку от моей зарплаты немного. Судя по всему, уезжать в город все же придется, чтобы на один рот стало меньше. Александр поступил в военное училище и уехал. Федор тоже перебирается в Ярославль, будет жить в общаге, учиться (на пожарного) и работать. Варя ходит в садик, но там почти не кормят – вся худая. Родителей дома не бывает – зарабатывают трудодни».

15.04.1933

«Решила написать. Сегодня, уже в который раз был разговор с заведующей. Она начала издалека, мол я молодая девушка и мне еще жить, а без образования сейчас никуда. Как-то она часто стала заводить этот разговор. И какое ей вообще дело до меня? Девчонки смеются, что она выпроваживает меня подальше от своего муженька. Больно он мне сдался – совсем не в моем вкусе, тем более, что иногда наведывается в ясли навеселе, якобы к жене, и пугает детей. Я на него даже и не смотрю. Я решила, что мне, с моими четырьмя классами, надо пойти в вечернюю школу, а потом уж как бог даст».

18.08.1934

«Шура поступила в Ярославское педагогическое училище, говорит, что, когда закончит – будет учителем и зарплата у нее будет большая. Для меня это проблема – в семье денег нет, и мои копейки, что я приношу с работы, ни на что не влияют. Мама на меня тратит все, что у нее есть, иначе, говорит, меня такую «замухрышку в обносках» никто замуж не возьмет. Я завидую Шуре, у нее хоть образование есть, чтобы поступать, а мне куда деваться? Да, Шура говорит, что поступить сейчас легко – второй год во всех училищах недобор из-за «демографической ямы». Это когда в гражданскую войну поубивали чьих-то отцов и матерей – и не родились их дети, и через 17-20 лет поступать учиться стало некому. Вот каких знаний я набралась, а поступать, все равно, боюсь»

05.05.1935

«Сегодня выходной, приехала домой, спеленала Ваську и взяла погулять, чтобы отдохнула мама. Он беспокойный – крутится и пинается, еле управилась. В деревне показывают пальцем, говорят: «Вон Ленка Нестерова нагуляла в городе и привезла домой ещё один рот». С Шурой на этой неделе не виделась, она пишет диплом, ей некогда».

05.07.1935

«Всю неделю на пароходе ездили с Шурой в Ярославль продавать клубнику, что набрали в огороде. На вырученные деньги накупили домой продуктов. Родителей дома не было всю неделю – они работали в лугах со скотом (стояли лагерем, домой не ездили). Когда вернулись – был им сюрприз».

В 1936 году Елена, закончив медицинское училище, по распределению поехала работать в село Вощажниково Ростовского района, а Вареньке исполнилось 9 лет, и она перешла в 3-й класс. Эмилия: «Варя закончила 7 классов: четыре класса в начальной школе в д. Юрьево, а с пятого по седьмой класс – ходила пешком до средней школы, которая находилась в Диево-Городищах (в 3-х километрах от Юрьева)».

Окончание средней школы совпало для мамы с началом войны. К военному периоду следует отнести и ее поступление в Ярославское медицинское училище, которое она закончила уже после войны.

Что мама рассказывала об этом периоде, вспоминает ее дочь Наталья: «Когда немцы начали бомбить Ярославль, мама решила бросить мёд. училище и приехала в Вощажниково, к Елене. Поработав там немного в колхозе, и прочувствовав нелегкий колхозный труд, мама эмоционально заявила: «Пусть хоть камни с неба падают, но я здесь не останусь» и уехала в Ярославль продолжать обучение». Колхозный труд, выходит, был страшнее, чем немецкие бомбы, вот как бывает!

Мама не любила рассказывать про войну, о том, как немцы бомбили Ярославль. Иногда эти рассказы прорывались в компании взрослых, и отдельные моменты доходили до детских ушей, но мы тогда еще не выросли, чтобы спросить по-взрослому, что и как, а теперь спросить уже не у кого.

Глава II. «Враги народа»

Пока мама училась в школе, ее старшая сестра Елена обустроилась в Вощажниково, и работала в местной больнице (фельдшером). В работе у молодого мед. работника все получалось: поначалу, ассистировала на приемах у врача, а затем, набравшись опыта, стала принимать больных самостоятельно.

Читаю письмо Елены от 01.09.1936:

«Здравствуй мамочка! Спешу сообщить тебе, что добралась я хорошо, правда от Ярославля были еще две пересадки, в Ростове и Борисоглебе. Расписания между автобусами не согласованы, и при каждой пересадке пришлось долго ждать. Поэтому добралась я только в 17 часов. Хорошо, что для меня уже подготовили жилье и дежурная медсестра показала мне мою комнату. Место, где я живу, совсем рядом с работой и находится в небольшой хвойной роще. Очень живописное место и воздух здесь чистый, сплю с открытой форточкой. В больнице меня поставили на врачебный прием: врач принимает, а я выписываю рецепты и заполняю карточки пациента. Работа не сложная. Больница очень старая, построена еще при царе, но в хорошем состоянии и коллектив тоже хороший. Рядом с больницей продается большой особняк, я подумала – вот бы и вам всем сюда перебраться. Могу узнать о цене. Вместе со мной живут еще две девушки – ровесницы, с ними мы ходим в кино – здесь оно бывает по субботам и воскресеньям. Иногда после кино остаемся на танцы под баян или гармонь. Это на площадке, что за клубом, совсем недалеко от дома. Так что со мной все в порядке, не переживайте. Привет Костику и Варюшке. Как там дела у Феди и Александра?

На этом письмо заканчиваю, и всех целую. Ваша Лена».

Все складывалось как нельзя лучше и в личной жизни: Елена познакомилась, и вскоре вышла замуж за Николая Антоновича (Оттовича) Мезиса, сына лесника, и этот брак соединил их в любви и верности на всю их долгую жизнь.

Эмилия: «В 1937 году, папа с мамой расписались, свадьба была, но небольшая, в основном родственники, родители мамы конечно приезжали. Подробностей я не знаю».

Только счастье не падает в руки, как спелое яблоко, и чтобы получить его требуется, порой, пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. И эти испытания пришли.

Записи в дневнике Елены:

22.09.1937:

«Я не знаю, как это описать. Сегодня забрали Отто Адамовича. Приехали поздно вечером, мы уже ложились спать – постучали в дверь. Мама открыла – сразу вошли 5 человек и предъявили ордер. Вели себя по-хамски, не разговаривали, только командовали. Спросили, где хранятся письма – и всю переписку забрали. Шарили по шкафам и комодам – все повыкидывали, а что искали не нашли, и очень ругались. Мама Эмма не успела ничего собрать – дала только белье и совсем немного еды. Я не знаю, как завтра идти на работу, и что говорить, если спросят».

23.09.1937:

«Соседи куда-то пропали. Раньше здоровались по пять раз на день, а сегодня никого нет. На работе, похоже, все уже в курсе – старательно меня обходят, как прокаженную. Даже на прием не поставили – весь день просидела в ординаторской. Что теперь будет, не знаю. Мама Эмма собрала себе узелок с одеждой, на случай, если заберут. Второй день ревет. Какие обвинения предъявили свёкру, до сих пор неизвестно».

Отец мужа, Отто Адамович Мезис, в 1937 году был арестован, как немецкий шпион.

Рассказывает Эмилия: «После революции дедушка работал в лесу, смотрел за порядком, выделял участки под вырубки, подсаживал новые деревья – в лесу был порядок. У него было много друзей, и вот кто-то из них донес на него (может не по своей воле), что он немецкий шпион. В 1937 году деда арестовали, тогда это было повсеместно, в селе многих арестовывали. Дед в застенках продержался 9 месяцев и умер, реабилитировали его уже после смерти Сталина.

В 1938 году у мамы родилась дочка Нина, а в 1939 году – сын Володя. Нина всегда была смуглой и темненькой (в бабушку Эмму), а Володя рыженький, беленький (в отца).

После ареста свекра, мама осталась с двумя детьми и свекровью, бабушкой Эммой, которая ей помогала по дому и с детьми. Мама работала в больнице, туда приезжало много врачей с фронта, передохнуть и поработать в тылу (потом опять на фронт). Так вот, мамина подруга всем представляла мать, как сноху врага народа, чтобы были в курсе. Вообще, мама была «под колпаком НКВД», много рассказывала об этом, у неё даже был готов узелок на случай ареста. Ее оставили в покое только после войны».

Письмо Елены сестре Варваре 14.07.1941:

«Здравствуй дорогая Варя! Мы все живы и здоровы, несмотря на беды, которые приключились с нами. Колю забрали в армию, и мы остались с бабушкой Эммой и двумя детьми. Работаю днем в больнице, а вечером в колхозе. Если бы не бабушка – то с детьми не справиться совсем. С продуктами плохо: спасает только корова да яйца, если есть мука – печем сами хлеб, надеемся, что что-то вырастет на огороде. Как ты учишься в Ярославле, ведь там бомбят? Летают над нами, сволочи. Если надумаешь приехать, то место тебе найдем. У нас, как ушел Коля, есть где тебя пристроить. На работе много командированных с фронта, рассказывают, как там тяжело – немец прет, но, говорят, все равно победим. Подруга Тося, совсем дура, рассказывает им, что я сноха немецкого шпиона. Правда, уже все понимают, что это полный бред – смеются. Только мы с бабушкой держим узелки (на всякий случай). Хотя с двумя детьми и муж на фронте, думаю, не заберут. Так, что, если надумаешь – приезжай. Костику желаю, чтобы все быстрее закончилось, и ему бы не попасть на фронт. Ведь пацан еще. Как там Федя? Ты бываешь у него на Ляпинке? В Ярославле после налетов, наверное, много пожаров. Есть ли письма от Саши? Страшно за него. Вот и все, что хотела написать. Всех люблю, целую!

Ваша Лена,

и со мной бабушка Эмма и детки: Нина и Володя».

Эмилия: «Что касается работы – то весь мед. персонал в войну очень много работал: день в больнице, а вечером – помогали в колхозе. Мама даже вступила в партию, чтобы почувствовать поддержку людей, не быть одной».

Читаю дневник Елены:

20.12.1941

«Уже месяц, как приехала Варя. Живет у нас. Очень повзрослела, стала настоящей красавицей. Отдала ей свое синее платье в горошек, мне мало. На работе договорилась, и взяли ее санитаркой, и мне помогает в процедурной. Вечерами со мной в колхозе. Мне тут председатель колхоза предложил вступить в ВКП (б), он председатель местной парт. ячейки. Говорит, ты хорошо работаешь, и колхозники тебя поддержат. Даже и не знаю. Конечно, чтобы отцепилось НКВД, хорошо бы вступить. Надо подумать».

Эмилия: «Отец на фронте получил несколько ранений, контузию и имел награды. Вернулся с фронта в 1943 году на костылях (комиссовали). После ранения у него развился остеомиелит. Дома при хорошем питании он быстро поправился, и смог устроиться на работу пожарным».

Мне очень нравился дядя Коля, он был таким надежным, правильным. Я ни разу не видел его вывившим, или пьяным. Из детских воспоминаний осталось, как он катал меня на пожарной лошади, а лошадь, проявив несознательность, навалила кучу прямо на ходу.

Мы всей семьей любили играть в карты в их доме, там было тепло и уютно. А когда тетя Лена доставала из русской печи пирог – это было что-то! Я забывал многое в жизни, но ее пироги не забуду никогда (как будто это было только вчера)! Фактически, для меня и моей младшей сестренки Наташи, тетя Лена стала второй матерью. Например, если я, приезжая в село (в школьные годы), жил у бабушки Ани, то сестра Наташа, напротив – всегда останавливалась у тети Лены. Вот такая карусель.

Но вернемся снова к войне. В очень непростой ситуации Елене приходилось просто выживать. Когда война закончится, сюда, окончив мед. училище, приедет ее младшая сестра Варя. А судьба уже крутила своими жерновами, вовлекая в свой круг все новые персонажи: недалеко от больницы, на посаде, что за дорогой, жил сапожник Михаил. Был он раскулаченный, за что и посидел (тоже из компании «врагов»). Два его сына подросли: старший Аркадий – поступил в мореходку, а младший, Саша, безуспешно пытался вступить в комсомол (мешала биография отца). Вот и ходил по селу, развлекал девок баяном да частушками. Это мой папа. Он еще не знал, что однажды встретит маму (Варю), и у них появлюсь я.

Но ты хоть играй на баяне, хоть пляши, хоть пой – но от судьбы не уйдешь!

Глава III. Вощажниково

Вспоминает Эмилия: «Варя уже после войны закончила мед. училище и приехала работать к маме. Одно время вся большая семья из деревни Юрьево хотела переехать в Вощажниково, но потом что-то передумали, а мечтали купить дом, где потом поселился глав. врач местной больницы Валуев».

Жилье маме предоставили рядом с больницей, в 20-ти шагах. Это большой деревянный дом со входами на три стороны, который находится в небольшой рощице, как раз напротив огромного дома Валуевых. В настоящее время в тех комнатах, где когда-то жила мама, проживает наша знакомая и подруга жены Елена Клюкина. В доме живут так же две другие семьи. Вокруг дома – огород с грядами и плодовыми деревьями. Я особенно неравнодушен к грядам. Когда-то в далекой юности я ползком пробирался между этих гряд с десятком яблок за пазухой, которые тайком сумел нарвать в чужом саду. Наша компания (я, Женя Большаков, Игорь Степанов и Володя Колчунов) была грозой местных садов. В настоящее время из этой веселой компании в живых остались только двое: я и Володя Колчунов. Но вернемся снова к маме.

В больнице она работала фельдшером, вела прием детей, ходила на вызовы, делала прививки. Старшая сестра Елена, несмотря на то, что у нее уже были свои взрослые дети, продолжала опекать младшую сестренку Вареньку.

Между тем, у Елены в 1948 году появился третий ребенок – дочка Эмилия.

Вот что она рассказывает про себя:

«Я послевоенная, родилась в 1948 году, в садик не ходила, сидела с бабушкой Эммой. Когда закончила 8 классов, в сельской школе больше учиться не захотела, т.к. в ней готовили по профессиям продавца и тракториста, и надо было проходить практику. Поскольку за прилавком я стоять не собиралась, сказала, что буду поступать в училище. Родня (мама, Варя, Нина, приехал дядя Саша) стали судачить, куда мне поступать. Я их выслушала и попросила Нину отвезти меня в Рыбинск, и подала заявление в медицинское училище. Училась 4 года, закончила на пятёрки и по распределению поехала домой».

Между тем, дочка Елены, Нина, выросла в красивую девушку с длинными косами. Окончила 10 классов Вощажниковской школы и поступила в Рыбинское мед. училище. Там получила профессию «фельдшер – акушер» и вернулась домой, в свою больницу.

Эмилия: «Я помню, мама очень Нину любила, и когда та выросла и стала взрослой, старалась красиво её одеть. А денег было мало, так они с отцом выращивали бычка, чтобы продать на мясо и одеть Нину, а потом ездили в Москву – купить вещи или ткани. У Нины был парень, но он уехал в Москву, и что-то не срослось – они расстались. Она вышла замуж за Тихонова Володю, и они жили в том же деревянном доме рядом с больницей, что и Варя».

Это относится где-то к 1958-1959 году. Мамы в этом доме уже не было – в 1953 году она вышла замуж за папу, в 1954-м появился я, а в 1955 году мы переехали в Ростов, но обо всем этом я расскажу позднее, а пока вернемся к событиям конца сороковых – начала пятидесятых.

Эмилия: «В 1963 году у Нины родился сынок Алеша, а через 2 года она заболела (лимфогранулематоз), ещё через 2 года её не стало. Володя Тихонов один оставался не долго, и через полгода женился на мед. сестре из той же больницы. Когда у них родился свой ребенок, жена Володи превратилась в злую мачеху, и Алеше стало в новой семье очень нелегко. Моя мама просила отдать его, но отец не соглашался. Мама даже жаловалась в сельский совет, но безуспешно. Тем не менее в выходные, и в любую свободную минуту Алеша старался бывать у бабушки».

Я помню, у бабушкиного дома он часто возился с мотоциклом, который ему подарил отец. Таким он мне запомнился, внук Елены – Алеша.

Эмилия: «После армии Алеша женился на девушке из Переславля. Свадьбу ему отец сделал хорошую, правда, за это Алеша должен был отказаться от причитающейся ему доли в доме. После женитьбы Алеша жил в Переславле, работал на заводе. Их сын Сережа пошел не в папу – попал в тюрьму. Алеша очень переживал, и все это сказалось на здоровье: 5 лет назад он заработал инфаркт (по счету третий) и его не стало».

Незадолго до этого трагического события судьба свела меня с ним. Мой тесть решил купить у моего отца автомобиль «Нива», и мы с отцом приехали в Петровск, где находилось МРЭО ГИБДД, для того, чтобы снять автомобиль с учета. Здесь мы и встретили Алешу, точнее, он сам нас узнал и подошел. Мы разговорились, вспомнили старое. Вот такая случилась короткая и последняя встреча с ним. Земля ему пухом.

Теперь об Эмилии. Закончив мед. училище, она вернулась в село. Надо было поддержать маму (после смерти Нины ей было очень плохо).

Вспоминает Эмилия: «Приехала, пришла Варя – говорит: «Ну и кем ты теперь будешь (а у меня специальность – фельдшер), ни сестра, ни врач?». «Ладно, – говорю, – выучусь на врача только 3 года отработаю» (т.к. раньше этого срока документы в институт не принимали). И вот все три года я готовилась, чтобы ничего не забыть, и еще 10 классов закончила в вечерней школе (в Вощажниково). И в 1970 году поступила в Ярославский мед. институт. Мама была не очень довольна, так как требовались значительные финансовые вложения, а денег не было. Я сказала, что обойдусь небольшими деньгами – будет стипендия, и если дадут 30 рублей, то будет очень хорошо».

Рядом с больницей есть небольшой (пожарный) пруд. В детстве мы любили ходить туда купаться, хотя в селе было три пруда, пригодных для купания. Преимущество этого пруда заключалось в следующем:

-во-первых, он был рядом (прямо за огородом семьи Большаковых, с сыном которых я дружил);

-во-вторых, он был чистый (без зелени) и не цвел летом;

-в-третьих, его глубина соответствовала нашим потребностям по комфорту.

Так вот, это пруд выкопали сотрудники больницы в период 1949-1950 годов – это мне рассказала мама.

Вообще-то эта больница занимает в моей жизни особое место. В ней я родился. В ней, когда лежал с больными почками, впервые взял в руки хорошую книгу («Троянская война и ее герои») и полюбил чтение.