Полная версия:

Русская военная кампания. Опыт Второй мировой войны. 1941–1945

Артиллерийская пристрелка осуществлялась скрытно, растягиваясь по времени на несколько дней. Непосредственно перед началом наступления, обычно в предрассветных сумерках, открывался огонь из всех орудий, который длился от 15 до 30 минут и был сосредоточен в основном на первых траншеях неприятеля. Затем пехота переходила в атаку с задачей прорыва обороны противника на всю глубину. Такой способ полностью оправдал себя в 1941 и даже в 1942 году. Конечно, современные условия требуют внесения в него определенных корректив, что мы и постараемся сделать в дальнейшем.

В настоящее время решающее значение имеют два момента.

Во-первых, артиллерийская подготовка в виде короткого огневого налета при современном вооружении и эффективности огня обороняющегося во многих случаях может оказаться недостаточной. Сегодня количество применяемых в огневом налете боеприпасов должно возрасти как минимум вдвое. Задача артподготовки заключается в создании благоприятных предпосылок для последующего ближнего боя пехоты. Однако от нее нельзя ожидать полного разгрома противника, обеспечивающего возможность проведения «полицейских акций».

Во-вторых, в условиях современного боя лишь в очень редких случаях удастся уничтожить или подавить огневые средства обороняющегося настолько, чтобы пехота имела возможность под наблюдаемым огнем противника успешно приблизиться к нему на расстояние начиная с 1000 м и до достижения дистанции атаки, равной примерно 100–200 м.

Поэтому наступление в ночное время приобретает для пехоты решающее значение. Соответственно, целесообразным будет применение постановки дымовых завес в таком объеме, чтобы в течение нескольких часов обеспечить на участке достаточной ширины и глубины условия видимости близкие к ночным.

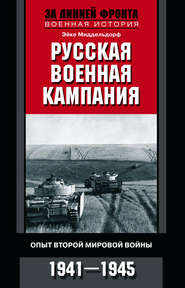

Таким образом, порядок подготовки и проведения наступления «штурмом» (см. рис. 1) можно сформулировать следующим образом.

В день, предшествующий наступлению, во время огневой подготовки путем сосредоточения огня всех видов оружия происходит значительное подавление артиллерии и разрушение наиболее важных передовых оборонительных сооружений противника.

В ночь, предшествующую наступлению, при продолжении непрерывного ведения огневой подготовки под защитой темноты осуществляется преодоление пехотой расстояния до рубежа атаки. Происходит упорядочивание частей и окапывание.

С наступлением рассвета, по возможности, при продолжении огня пехота перебежками в составе подразделений с максимальным напряжением сил вырывается вперед, чтобы как можно быстрее занять исходные позиции для атаки, и немедленно переходит в наступление, стреляя из всех пулеметов и автоматических винтовок.

Подобные приемы, конечно, не могут служить панацеей и шаблоном для применения в любой обстановке. Зачастую при быстрой смене природных условий и рельефа местности будет использоваться метод «просачивания» или наступление «штурмом», а то и такой способ, в котором найдут отражение оба этих метода. Они охарактеризованы отдельно лишь для того, чтобы четче подчеркнуть разницу между ними.

Рис. 1

При ведении боя в глубине обороны противника пехота должна быть сосредоточена на узком участке и иметь глубокоэшелонированный боевой порядок. Часто может возникнуть необходимость последовательного ввода в бой одной роты за другой или поодиночке при концентрации огня всех поддерживающих огневых средств батальона. На этой фазе наступления решающее значение будут иметь самоходные артиллерийские установки и минометы.

При наступлении с ходу на не подготовленного к обороне противника логично будет руководствоваться вышеперечисленными положениями. После успешного прорыва, при атаке флангов и нанесении ударов в тыл, а также уничтожении окруженного противника наступление с ходу может применяться и сегодня, в первую очередь полностью моторизованной пехотой. Такое наступление всегда было сильной стороной немецкой пехоты. В его применении особенно важны гибкость управления, высокий уровень боевой подготовки и превосходящий противника наступательный дух войск.

Оборона

Оборона представляет собой главным образом огневой бой артиллерии и тяжелого оружия пехоты. Огонь обороняющегося должен заставить захлебнуться атаку противника перед передним краем или между опорными пунктами передовых позиций и, в крайнем случае, не дальше линии опорных пунктов, прикрывающих район огневых позиций артиллерии. Поэтому пехота, находящаяся в оборонительных сооружениях (узлах сопротивления и опорных пунктах), открывает огонь из автоматического оружия только на дальности действительного огня. Огневые точки и отдельные стрелки в окопах должны поддерживать друг друга огнем с таким расчетом, чтобы создать зону сплошного огня, непреодолимую для атакующего противника.

Хорошо окопавшихся и замаскированных стрелков противник обнаружит лишь позже. Таким образом, они могут вести огонь по наступающим из укрытий и засад.

Сила неприятельского наступления должна рассеяться в одиночных битвах за каждую огневую точку. При этом противник попадет под перекрестный огонь соседних и тыловых огневых точек, расположенных на флангах и в тылу.

В таком бою против неприятельской пехоты решающее значение приобретает стремление выстоять, выдержка и упорство каждого отдельно взятого бойца, сражающегося один на один с противником.

При поступлении личному составу, находящемуся в разрозненных очагах сопротивления, приказа на отход огонь оставшихся огневых точек сосредоточивается в первую очередь на флангах и тыле наступающих.

Каждое оборонительное сооружение должно быть оборудовано для ведения круговой обороны с тем, чтобы даже в случае окружения имелась возможность продолжать бой в любом направлении.

Прорвавшемуся противнику нельзя давать время на то, чтобы он смог закрепиться. Для этого следует немедленно организовывать контратаки, пусть даже самыми мелкими, но решительно настроенными группами, с задачей уничтожения неприятеля в ближнем бою с применением всех средств ближнего боя. Взводы и роты должны изначально иметь наготове силы для автоматического проведения контратак с тем, чтобы при поддержке отдельных танков и самоходных артиллерийских установок отбросить вклинившегося противника и восстановить положение. Длительные приготовления и нерешительное ожидание ведут к опасной потере времени. Здесь дорога каждая минута.

Если противник атакует с танками, то огонь пехоты сосредоточивается в первую очередь на пехоте противника. Если неприятельскую пехоту удастся отсечь от танков и заставить залечь, то усилия сосредоточиваются на борьбе с танками. Каждое оборонительное сооружение должно быть обеспечено достаточным количеством противотанковых средств ближнего боя. При борьбе с танками необходимо помнить, что они взаимно прикрывают друг друга. Для их уничтожения сбоку, сзади или из укрытий спереди необходимо использовать любую удобную возможность. На заранее подготовленных позициях для этой цели лучше всего могут быть использованы изгибы траншей, ходы сообщения и противотанковые рвы. Оставление укрытий ведет к гибели. Танки противника, сохранившие способность к передвижению, должны уничтожаться сосредоточенным огнем со всех направлений.

Выводы по организационному строению, вооружению и боевой подготовке

В перспективе из пехотных частей и подразделений моторизованной дивизии, по-видимому, будут создаваться боевые группы непостоянного состава. В зависимости от обстановки они могут быть усилены танками, самоходными артиллерийскими установками, противотанковыми подразделениями, саперами и т. д. Заблаговременное включение средств усиления в состав боевых групп противоречит самому принципу ведения боевых действий путем сосредоточения сил и средств на направлении главного удара. Кроме того, это затруднило бы и организацию боевой подготовки.

В коренных изменениях нуждается прежде всего организационная структура пехотного батальона. Поскольку его сердцевиной по-прежнему будут пехотные роты, то при рассмотрении данного вопроса необходимо исходить прежде всего из организации пехотной роты. В будущем перед ней будет стоять одна задача – преодолеть последнее сопротивление противника в наступлении и сдержать его натиск в обороне. Поэтому надобность в огне на дальние, средние и малые дистанции, практиковавшемся ранее при наступлении, отпадает. Его заменит сближение (см. рис. 1), которое будет осуществляться по возможности без открытия огня и как можно тише, наподобие того, как поступают охотники. Делать это лучше всего ночью, в тумане или под прикрытием дымовой завесы путем постепенного «подкапывания». В любом случае защита пехоты будет лежать на средствах огневой поддержки, возможности которой сильно возросли как в численном отношении, так и по калибру.

В обороне целесообразно сохранить прежний принцип: бойцы будут занимать опорные пункты на отделение, взвод и роту, подготовленные для круговой обороны, сосредоточившись в опорных пунктах в укрытых местах или на обратных склонах. Укрытые таким образом от наблюдения и огня противника стрелки будут дожидаться последнего натиска неприятеля, который к этому времени уже понесет большие потери от огня оружия поддержки.

Для того чтобы пехотная рота была способна выполнить задачи, стоящие перед ней в наступлении и в обороне, она должна быть оснащена всем необходимым. Вместе с тем ее следует освободить от всего лишнего и ненужного. Пехотная рота будет состоять из определенного числа одиночных бойцов, то есть людей, которые смогут сражаться самостоятельно, используя одно оружие или одно боевое средство без помощи второго человека. Она будет «боевой единицей» в полном смысле этого слова, в отличие от батальона, в котором представлено несколько родов войск.

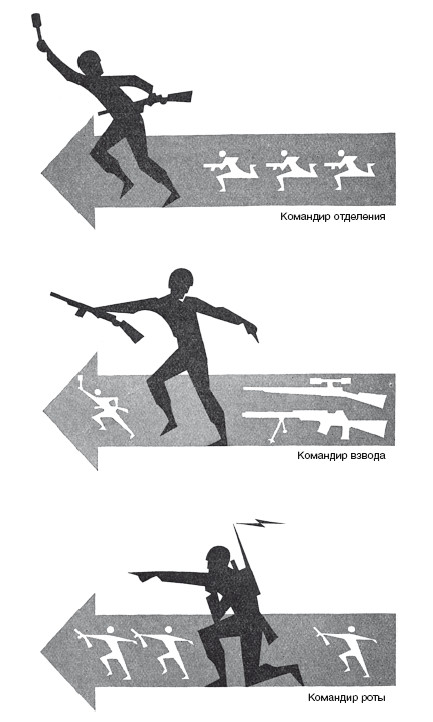

В свете новых задач, стоящих перед пехотной ротой, было бы ошибкой с целью повышения огневой мощи вооружать ее минометами, станковыми пулеметами и другим тяжелым оружием. Командиры рот и взводов должны снова вернуться к выполнению своей исконной задачи – вести подчиненные подразделения в атаку или руководить отражением атаки противника (см. рис 2). В условиях современного боя командир роты не в состоянии одновременно вести взводы в атаку и управлять огнем тяжелого оружия. К тому же темп продвижения роты при сближении и в момент атаки в значительной степени зависит от скорости движения самых медлительных ее подразделений.

Сегодня в оборонительном бою необходимо иметь возможность быстро и точно сосредоточивать огонь поддерживающих огневых средств на нужном участке. Выполнению этой задачи способствует оснащение каждой отдельно взятой единицы тяжелого оружия современными средствами связи.

Рис. 2

Таким образом, из пехотной роты для ее же пользы должно быть изъято все тяжелое оружие. Что же нужно ей дать?

Штурмовая (автоматическая) винтовка. Она стала основным вооружением пехотинца. Ее преимущества заключаются не только в достаточно высокой скорострельности (от пяти до восьми выстрелов в секунду), но и в отсутствии необходимости делать движения по перезарядке, благодаря чему стрелок может не выпускать цель из виду. Немецкая штурмовая (автоматическая) винтовка образца 1944 года при весе 4,2 кг на дистанции до 300 м обладала такой же меткостью огня, как и винтовка образца 1898 года, и уступала ей лишь при дальности стрельбы до 600 м, и то незначительно. Дульная энергия штурмовой (автоматической) винтовки равнялась 197 м/кг, в то время как у автомата она не превышала 98 м/кг (винтовка образца 1898 года обладала дульной энергией 350 м/кг). Благодаря значительной дульной энергии огнем штурмовой (автоматической) винтовки могли быть поражены любые не защищенные броней живые цели.

Пулемет. Для его обслуживания в настоящее время требуется один человек. Если пулемет MG-42 весил более 10 кг, a MG-42(v) 6,5 кг, то современный пулемет имеет вес всего 5 кг, то есть чуть больше, чем у штурмовой (автоматической) винтовки. Сегодня назрела необходимость потребовать от военной промышленности унификации боеприпасов для пулемета и штурмовой (автоматической) винтовки.

Разница между этими видами стрелкового оружия действительно невелика. Проблема состоит лишь в том, чтобы при максимальном весе штурмовой (автоматической) винтовки в 4 кг добиться того, чтобы ее дульная энергия составляла 250 м/кг, а у пулемета при той же дульной энергии увеличить скорострельность до 40 выстрелов в секунду и обеспечить его безотказность. Вес патрона в настоящее время не имеет большого значения, так как пехота моторизована, а бронированные боевые машины на гусеничном ходу могут доставлять боеприпасы непосредственно на передний край.

Возникает вопрос: нужен ли вообще сейчас пулемет? Ведь еще в 1945 году многие опытные фронтовые офицеры считали его пройденным этапом в развитии стрелкового оружия. И в настоящее время нет сомнения в том, что пулемет больше не является основным оружием стрелковой роты. Однако в своем сегодняшнем исполнении при незначительно большем весе, чем у штурмовой (автоматической) винтовки, он по сравнению с ней обладает тремя существенными преимуществами:

• один пулеметчик в течение одного и того же времени может выпустить из пулемета по противнику столько же пуль, сколько пять стрелков, вооруженных штурмовыми (автоматическими) винтовками;

• высокая скорострельность оказывает на противника сильное моральное воздействие;

• при помощи вспомогательного устройства пулемет может быть легко приспособлен для стрельбы ночью и в тумане.

Количество штурмовых (автоматических) винтовок и пулеметов в пехотной роте, а также их соотношение будет определять то обстоятельство, что достаточно сильная в наступательном отношении рота должна иметь в своем составе три взвода по три отделения в каждом при численности отделения в семь человек. Кроме того, в каждом взводе необходимо предусмотреть огневую группу, вооруженную двумя пулеметами. В обороне же каждому пехотному отделению целесообразно дополнительно придавать еще по одному пулемету.

Особого внимания заслуживает проблема снайперов. Ни в каком другом предмете обсуждения, связанном с боевыми действиями пехоты, нет таких больших противоречий, как в вопросе об использовании снайперов. Одни считают необходимым иметь в каждой роте или, по крайней мере, в батальоне штатный взвод снайперов. Другие отдают предпочтение снайперским парам, чьи действия, по их мнению, наиболее результативны. Мы же попытаемся найти решение, удовлетворяющее требованиям всех точек зрения.

Прежде всего, следует различать «снайперов-любите-лей» и «снайперов-профессионалов». Первых желательно иметь по двое в каждом отделении, которым к штурмовой винтовке необходимо выдать оптические прицелы четырехкратного увеличения. В остальном они останутся обычными стрелками, только получившими дополнительную снайперскую подготовку. Если использование их в качестве снайперов не представится возможным, то они будут действовать как обычные стрелки и носить свои прицелы в футлярах.

Что касается снайперов-профессионалов, то их следует иметь по два в каждом взводе или шесть в группе управления роты. Их надлежит вооружить специальной снайперской винтовкой, имеющей начальную скорость полета пули более 1000 м/с, с оптическим прицелом шестикратного увеличения большой светосилы. Эти снайперы на участке роты, как правило, будут вести «свободную охоту».

Если же из-за сложившейся боевой обстановки и условий местности возникнет необходимость использования взвода снайперов, то такое их применение будет также легкоосуществимо, так как в роте уже будет насчитываться 24 снайпера (18 снайперов-любителей и 6 снайперов-профессионалов).

Вопрос противотанковой обороны пехоты в течение пяти лет минувшей войны так и не был решен. Здесь и сегодня техника еще не сказала последнего слова, хотя в развитии ружейных гранат, реактивных противотанковых гранатометов «Базука», а также безоткатных легких орудий и противотанковых управляемых реактивных снарядов удалось достигнуть значительных успехов. Современная пехота нуждается в надежной и активной противотанковой обороне, обладающей большой ударной силой и способной остановить основную массу танков противника на удалении тысячи метров от собственных позиций.

Боевая численность пехотной роты, состоящей из трех взводов по три пехотных отделения и одной огневой группы в каждом, включая звенья управления взводами и отделение управления ротой, в которых находятся также снайперы и истребители танков (бронебойщики), составит примерно 120 человек. При этом следует подчеркнуть, что вследствие наличия большого количества автоматического оружия роту можно будет считать боеспособной даже в том случае, когда в результате понесенных потерь ее численность сократится до 80–90 человек.

Наиболее мощным тяжелым оружием пехотного батальона является миномет. Прежний станковый пулемет в настоящее время по своей эффективности уже не оправдывает высоких затрат личного состава и средств на его обслуживание.

При принятии перед войной миномета на вооружение его рассматривали как основное огневое средство командира пехотной роты. Правда, в организационном отношении минометы входили в состав пулеметной роты батальона, в которой их насчитывалось шесть штук. Однако на время боя их, как правило, подчиняли командирам пехотных рот. В результате все зависело как минимум от налаженности войскового сотрудничества. На самом деле тогда миномет еще не нашел признания, и в войсках к нему относились как к «пасынку», в то время как станковый пулемет продолжал считаться всесильным «черным магом». Причинами этого являлось недоверие к новому оружию, плохое качество прицельных приспособлений и недостаток средств связи, что затрудняло сосредоточение огня. Война основательно развенчала эти предубеждения. К ее концу 80-мм миномет[12] зарекомендовал себя как прекрасное стандартное оружие, но заложенные в нем возможности так и не были полностью раскрыты.

Дальнейшее развитие этого вида оружия, играющего исключительно важную роль для боевых действий пехотного батальона, должно идти по следующим направлениям:

• повышение веса мины;

• обеспечение боеприпасами;

• создание надежных средств связи;

• совершенствование возможностей кругового обстрела.

Трех- и шестикилограммовые мины к 80-мм миномету больше не отвечают современным требованиям. Это подтверждается не только тем, что на вооружении русского стрелкового батальона состоит 122-мм миномет, но и необходимостью иметь оружие, достаточно эффективное в условиях значительного рассредоточения боевых порядков, а также способное в отдельных случаях разрушать неприятельские полевые укрепления легкого типа. Современным требованиям соответствует только мина весом от 10 до 12 кг с ударным взрывателем, имеющим установки на мгновенное и замедленное действие, или взрывателем, обеспечивающим разрыв мины над землей. Остается в силе и старое требование о разборке миномета на три части для переноски на многокилометровые расстояния. Таким образом, его общий вес не должен превышать 60 кг. При этом можно допустить некоторую уступку в вопросе наибольшей дальности стрельбы. Дальности в 3000 м при незначительном рассеивании мин будет достаточно.

Дальнейшее совершенствование миномета должно заключаться в развитии возможностей ведения кругового обстрела без перестановки опорной плиты, то есть без повторного его закрепления для последующей стрельбы. Иначе, чем прежде, необходимо осуществлять и снабжение нового оружия боеприпасами, а также его оснащение средствами связи. Боеприпасы должны доставляться на огневые позиции автотранспортом, а каждый миномет надо оснащать радиосвязью со взводом и передовым наблюдателем.

С организационной точки зрения наиболее целесообразно было бы иметь минометную роту, состоящую из трех взводов, по четыре миномета в каждом. Огневой единицей должен быть взвод и лишь в исключительных случаях рота или отделение, состоящее из двух минометов.

Боевая подготовка

Во время последней войны на подготовку немецкой пехоты отводилось сначала двенадцать, а затем всего лишь шесть недель. Между тем опыт войны показывает, что в мирное время для подготовки современного пехотинца в качестве одиночного бойца требуется шесть месяцев. К этому следует добавить примерно три месяца на сколачивание личного состава в отделения, взводы и роты, а также три месяца на подготовку действий в составе части. Причем последнее должно осуществляться параллельно с одиночным обучением солдата. После первых шести месяцев обучения солдат как одиночный боец уже достаточно подготовлен для действий в составе хорошо сколоченной кадровой или полевой части. Однако одиночная подготовка, лежащая в основе всей боевой подготовки, должна углубляться и совершенствоваться на всем протяжении службы солдата в армии.

Справедливое изречение о том, что «во время войны имеет успех только самое простое», касается в первую очередь боевой подготовки. И это относится как ко всей пехоте в целом, так и к отдельно взятому солдату. Нельзя принуждать пехотных командиров наряду с чисто пехотной подготовкой тратить свои силы и уделять много внимания изучению особенностей действий многочисленных специальных войск, таких как подразделения самоходных артиллерийских установок, саперные подразделения, связисты и т. д. Опыт войны показал, что это не приносит успеха и не делает командиров более искусными не только в вопросах руководства общевойсковым боем, но и в управлении своими собственными подразделениями.

Подготовку лучше осуществлять во время проведения регулярных учебных сборов для командиров батальонов и боевых групп. В мирное время гораздо более высокий уровень боевой подготовки при минимальных временных и денежных затратах достигается тогда, когда боевая подготовка пехоты проводится отдельно от подразделений других родов войск, а к вопросам изучения особенностей действий войск поддержки обращаются лишь с началом батальонных и полковых учений. Однако во избежание односторонней подготовки необходимо, чтобы каждый пехотный командир, начиная от командира взвода и выше, не реже чем раз в три месяца стажировался в танковых и артиллерийских частях. Разумеется, это в равной степени относится и к стажировке танкистов, а также артиллеристов.

Говоря о совершенствовании боевой подготовки, нельзя забывать о специализации отдельно взятого солдата. Сегодня каждый боец должен умело владеть всеми основными видами оружия пехоты: штурмовой (автоматической) винтовкой, пулеметом, ручной гранатой и противотанковыми средствами ближнего боя. Современные средства связи, за исключением телеграфных аппаратов, в настоящее время достаточно широко распространены и настолько просты по своему устройству, что каждый может легко научиться обращению с ними. В результате этого в пехотном батальоне останется совсем немного людей, которых сегодня все еще можно назвать «специалистами»: минометчиков, истребителей танков и саперов.

Чему же должен быть обучен каждый боец в пехотном батальоне?

1. Умению, словно охотник, скрытно передвигаться на местности в дневное и ночное время, вести разведку, нести службу охранения, окапываться и маскироваться.

2. Умело применяться к местности в любой обстановке.

3. Передвигаться с максимальным напряжением всех физических сил, как перед боем, так и в бою. Несмотря на всю моторизацию, ноги пехотинца и сегодня остаются важным боевым средством.

4. Умело, до «автоматизма», владеть основными видами оружия и применять его в нужный момент, в нужном месте и по нужной цели.

Как и где должно проходить обучение бойца?

Казарменный двор следует использовать лишь для построений и спортивных занятий. Современный пехотинец должен обучаться там, где ему придется воевать, т. е. на местности. В этом случае он научится использовать в своих интересах свет и тень, ночь и туман, ветер и непогоду. Основу боевой подготовки составляет тактическая подготовка в сочетании с огневой подготовкой. Изучение же материальной части оружия, общеобразовательная подготовка и спортивные занятия относятся к вспомогательным дисциплинам. А вот строевую подготовку, которая обучает подразделения и одиночных солдат необходимым формам поведения в общественных местах, следует свести к требуемому минимуму.

Вся боевая подготовка должна проводиться в условиях, приближенных к боевым. У солдата необходимо выработать привычку спокойно выполнять свои обязанности в любой обстановке: и когда через его голову ведется огонь из различных видов оружия, и когда над ним проходят танки, и когда командир выбывает из строя. Бойца следует приучать к многодневному пребыванию в окопах. При этом ни одно занятие не должно проводиться без обязательного обозначения противника! Вначале достаточно указывать, например, так: «Высота, прямо 300 м, занята противником».