Полная версия

Полная версияПротопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность

В. А. Мякотин

Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность

Биографический очерк

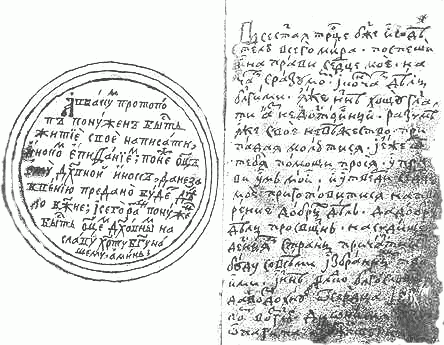

Автограф Жития протопопа Аввакума с припиской в круглой рамке старца Епифания

ОТ АВТОРА

Написать полную биографию Аввакума, этого первоапостола и главного борца раскола, значило бы вместе написать и историю самого раскола за первые двадцать лет его существования. Но эта задача во всем ее объеме, конечно, не могла входить в скромные рамки настоящего очерка. Предстояло, таким образом, из всего разнообразного материала, даваемого этой богатой событиями жизнью, избрать наиболее важную и характерную сторону и неизбежно оставить до некоторой степени в тени остальные. Такой наиболее существенной стороной в жизни Аввакума является, несомненно, идейное ее содержание, представляющее собою яркую страницу из истории того умственного движения, какое происходило в Московской Руси XVII столетия.

При этом, однако, я считал невозможным обойтись без указания на происхождение самого движения, и этой цели служит первая глава, являющаяся ничем иным, как сводом высказанных в литературе положений, но и в таком своем виде, быть может, небесполезная. В тесной связи с указанным взглядом поставлено и все изложение биографии, в котором главное внимание обращено на изображение идейной стороны движения, тогда как подробности бытовой обстановки отступают на второй план. Довольствуясь теми из них, какие заключаются в сочинениях самого Аввакума, и не привлекая к делу в этом случае других источников, я, вместе с тем, и изображение внутренних отношений раскольничьей общины вводил в свой рассказ лишь постольку, поскольку оно могло служить для главной цели последнего – уяснения характера и развития идей раскола.

В. Мякотин

ГЛАВА I. УМСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО НАРОДА В ЭПОХУ ПОЯВЛЕНИЯ РАСКОЛА

История каждого народа знает эпохи более или менее крутого перелома умственной жизни нации, более или менее резкого разрыва ее со старыми преданиями и традициями. В жизни русского народа одной из наиболее замечательных эпох такого рода была вторая половина XVII века, начавшая собою новый период в истории умственного развития страны и надолго разъединившая жизнь общества и народной массы. Посвящая настоящий очерк жизни одного из главнейших деятелей названной эпохи, мы позволим себе, однако, начать свое изложение издалека – с тех событий, которые подготовили умственный кризис, пережитый Россией в XVII столетии.

К концу XV века исчезла независимость отдельных северорусских земель и княжеств, и на месте ряда самостоятельных политических единиц сложилось единое Московское государство. Это обращение Москвы из удельного княжества в национальное великорусское государство должно было задать немалую работу народной мысли, побуждая ее вдуматься в новые факты и сделать из них соответствующие выводы. Последние и не замедлили появиться, приняв притом такое направление, какое указывалось самыми условиями, сопровождавшими возвышение Москвы и содействовавшими ему.

То национальное знамя, которое поднято было Москвою и освящало собирательную политику московских князей, превращая ее из династической в народную, очутилось в руках этих князей благодаря борьбе их с татарами. Но еще раньше, чем эта борьба приняла благоприятный для русского народа характер, она отразилась в его жизни многочисленными последствиями. Татарское нашествие обрушилось на Русь в тот момент, когда умственная деятельность народа только что начинала принимать более широкие размеры, и вновь сузило круг этой деятельности, ограничив ее одним церковным просвещением. В свою очередь, стремление освободиться от чужеземного и вместе иноверческого ига повышало религиозное сознание и придавало ему характер исключительности в то самое время, когда благодаря невольному отчуждению от всех других наций и направлению всех усилий народа на политическую организацию с целью возвратить себе самостоятельность слабело и падало просвещение. В XV веке слышатся постоянные жалобы на падение и того скудного образования, какое имелось на Руси. Церковные иерархи все чаще заявляли, что им приходится ставить в священники людей, которые “едва грамоте умеют”, плохо читают священные книги, а писать и совсем не могут. Там, где среди класса, наиболее образованного уже по одному своему положению, была слабо развита простая грамотность, не могло, конечно, быть и речи о существовании сколько-нибудь серьезного образования. Наряду с этим национально-религиозная исключительность принимала с течением времени все более широкие размеры. Внушения нетерпимости, издавна шедшие из Византии, не распространявшие в дотатарский период своего влияния за пределы духовенства, теперь приобрели широкую популярность в массах. Находясь под владычеством татар и относясь к ним с понятным враждебным чувством, русский народ привык противополагать им себя не только в племенном, но и в религиозном отношении, привык отличать себя как православных христиан от “поганых”, “басурманов” и понимать себя как защитника христианства от этих басурманов, видя в борьбе с ними в некотором роде свое призвание.

В конце XV века самый тяжелый акт борьбы с татарами был закончен: вновь создавшееся государство Московское сломило их владычество над Русью, но то чувство, с каким велась эта борьба раньше, осталось и продолжало влиять на выработку народного мировоззрения. Мало того, оно распространилось теперь еще и в другую сторону. Нарушенная связь с Западом не могла быть восстановлена тотчас по уничтожении татарского ига: между Западом и Московской Русью стояло литовско-польское государство, также враждебное ей и покушавшееся на ее самостоятельность. На борьбу с этим государством, хотя и христианским, но все же иноверческим, московские люди перенесли те взгляды на себя и своих противников, какие они выработали в борьбе с язычниками, позднее мусульманами. Польские и литовские католики также получают в устах москвичей название “поганых”, “латинство” под влиянием естественного раздражения в борьбе и византийских увещаний представляется не менее грозным врагом православия, чем магометанство. Само общение с католиками начинает считаться грехом, и в кормчих появляются под видом “заповеди св. апостолов и св. отцов” правила, подобные следующему: “аще в судне будет латина ела, то, измывши, молитва сотворити и у латинской церкви не стояти”. Поставленное ходом исторических событий среди враждебных иноплеменных и иноверных соседей, Московское государство воспитало, таким образом, в себе взгляд, отождествлявший его национальность с религией и ставивший последнюю как бы конечною его целью. Христианство отделяло Москву от татар, православное исповедание отличало ее от западных христиан, и в том и другом случае народ представлялся самому себе обладателем высшей религиозной истины и растил в своей среде национально-религиозную нетерпимость.

Политические успехи московского княжества в борьбе с соседями прибавили к этой нетерпимости еще новый оттенок. Под влиянием этих успехов московские люди начали считать себя выше всех других людей, свое государство лучше всех остальных. Согласно их воззрению, все иные, неправоверные страны лишены были благодати, почившей на Москве, и потому не могли равняться с нею. Иностранцев, знакомившихся с русским бытом в XVI веке, особенно поражала эта черта заносчивого московского высокомерия и распространенный в Москве взгляд на чужие земли кате на вместилища неправоверия, ереси и соблазна. Такой взгляд достиг своего апогея, когда в район его были включены не только страны католические и мусульманские, но и православные, и прежде всего та самая страна, которая в течение веков была единственною учительницею и наставницею Руси в деле веры, – Византия.

В то самое время, когда Москва получила перевес над своими врагами и начала возвышаться быстрее, связывая с этим возвышением мысль о защите православия, Византия все более и более слабела под натиском турецкого могущества и делала последние, тщетные попытки сохранить свою самостоятельность. Стремясь к этой цели, византийское правительство искало себе помощи у западных народов и, думая сделать такую помощь более вероятной и действительной, решилось на соединение церквей, результатом чего была известная Флорентийская уния. В подчиненной Константинополю в церковном отношении Москве взглянули на эту унию как на измену православию и такой измене готовы были приписать самое взятие Царьграда турками и падение греческой империи. Москва, успевшая воспитать в себе ожесточенную вражду к латинству, счастливая в своих политических предприятиях, оказалась непримиримее своей руководительницы в делах религии и выказала явное неповиновение греческой метрополии. Русский князь не принял унии, привезенной в Москву митрополитом Исидором; последний за присоединение к ней был свергнут и заточен, а на его место был выбран русскими иерархами новый митрополит без совета с Константинополем. Эти события окончательно укрепили среди москвичей убеждение, что православие в чистом своем виде сохранилось только на Руси, которая и должна теперь исключительно на себя принять его защиту и охрану. Такое противопоставление московской Руси другим православным странам наполняло отрадой и гордостью сердца московских патриотов. “Сия убо вся благочестивая царствия, – писал один из них, – греческое и сербское, басанское и арбаназское, грех ради наших Божиим попущением безбожнии турци поплениша и в запустение положиша и покориша под свою власть. Наша же Русийская земля Божиею милостию и молитвами пречистыя Богородицы и всех святых чудотворец растет, и младеет, и возвышается. Ей же, Христе милостивый, даждь расти, и младети, и расширятися и до скончания века”. Все православные страны потеряли свою независимость, потеряли потому, что не сумели сохранить самого православия, одна Москва не только не пала, но еще все усиливается. Естественно было появиться мысли, что виной этому – большее правоверие Москвы сравнительно с другими, и такая мысль действительно не замедлила зародиться. Другой писатель-патриот, рассказывая о Флорентийском соборе, влагает уже в уста императора Иоанна такие лестные для Москвы слова: “яко восточнии земли суть большее православие и высшее хрестьянство – Белая Русь”. Постепенно развиваясь, мысль об утрате греками чистоты веры и первенства в православном мире и о замене в этом отношении Византии Москвою нашла себе, наконец, полное выражение в сказании о трех Римах.

Два было Рима, утверждал псковский старец Филофей: первый был велик и славен, но увлекся в папскую ересь и пал, его значение и слава вместе с правой верой перешли на второй Рим – Византию. И эта последняя после долгого времени тоже свернула с пути истины, изменила православию, приняла латинскую ересь и в наказание за это предана агарянам; на месте соборной церкви града Константина воцарилась мерзость запустения, а православная вера “испроказилась Махметовой прелестью от безбожных турок”. Прежнее значение этих двух Римов перешло на третий – Москву, где процвело благочестие и воссияла благодать, где вера сохранилась чистой и невредимой. Уже не храм св. Софии в Царьграде, а Успенский собор в Москве является центром православного мира. Политические успехи Москвы ставились, таким образом, русскими книжниками в тесную связь с сохранившимся в ней правоверием и даже исключительно объяснялись последним. Вместе с тем оно сообщало Московскому государству новое значение главы православия. Единственное уцелевшее из православных государств в силу этого взгляда ставилось выше всех остальных, облекалось авторитетом наибольшей религиозной высоты, перед которой должны были преклониться другие народы. В московских литературных произведениях появляются даже предсказания, что все христианские царства сойдутся в одно царство русское “православия ради”, и, как бы в виде предвестников этого, возникают одна за другою легенды о чудесном переходе христианских святынь из неправоверных Рима и Византии в Московское государство.

На этой стадии своего развития национальное самомнение доходило уже до степени своеобразного мессианизма. Русский народ представлялся самому себе избранным сосудом Божиим, на котором почиет благодать свыше, недоступная никому другому иначе, как через его посредство. Он, и один только он, хранил в себе великую истину, способную разрушать и создавать царства, губить и воздвигать народы, все остальные племена земного шара уклонились в большей или меньшей степени от правого пути и, желая вновь вступить на него, должны были искать указаний и помощи в правоверной и благочестивой Москве, сохранившей в своих стенах незатемненным свет истинного учения, а наибольшая вероятность спасения предоставлялась этим народностям в том случае, если бы они, покинув свои ереси и заблуждения, православия ради признали над собою власть московского царя. Русские же люди, чтобы не испестрить и своей веры иноземными ересями, должны были избегать всякого общения с чужеземцами. Полное и абсолютное превосходство естественно предполагало замыкание в собственной среде и отстранение от всех других народностей.

Тем временем русское “правоверие” получило действительно особый вид, отличавший его от иных православных церквей. Было вполне естественным явлением, что на первых порах существования христианства в России из всех его сторон получили преобладание практическая нравственность и обрядовая форма, но, когда и с течением времени не развилось более серьезное образование, которое дало бы возможность и большей глубины и сознательности религиозного мышления, тогда форма окончательно получила перевес над содержанием. Более доступная грубому уму, она сосредоточивала на себе все его внимание, отвлекая его от иных, более серьезных вопросов. Уже под 1476 годом можно прочесть в 4 новгородской летописи такую запись: “той же зимы некоторые философове начаша пети: “О Господи, помилуй”, а друзей: “Господи, помилуй”. Если это разногласие, эти споры “философов” заносились в летопись как важное событие, то легко себе представить, каким убожеством отличалась русская религиозная мысль того времени. Между тем с развитием обрядности, не дававшей места живому пониманию религии, соединилось невежество, не позволявшее сохранить в неизменности даже внешнюю ее форму. Начались споры о том, два или три раза петь аллилуйя, двумя или тремя пальцами креститься и т. п., и в подобных прениях не раз “не могли доспеть” отцы нарочно для их разрешения созванных соборов. С той поры, однако, как русская земля была признана единственной обладательницей чистой веры, нашелся и критерий для разрешения подобных споров. Там, где русский обряд разногласил с греческим, правильным признавался первый, и таким путем немало искаженных обрядов и случайных ошибок переписчиков священных книг было введено в практику русской церкви. Отсутствие серьезной, вооруженной знанием и критикой мысли в сфере религиозных отношений повело еще и к другому последствию. Нравственные требования, какие ставила церковь своим членам, равным образом выродились в сухую и мертвенную обрядовую форму и опирались гораздо более на внешнее принуждение, чем на сознательное и свободное самоопределение личности. Соответственно этому определялось и их применение в житейской практике: для одних они потеряли всякое серьезное значение, оставаясь одной внешней сдержкой, мало препятствовавшей на деле разгулу страстей, других буквальное следование форме увлекало в мрачный и односторонний монашеский аскетизм. Чем гуще становился с течением времени окутывавший Московскую Русь мрак невежества, тем удушливее делалась атмосфера умственной жизни народа, тем менее находило себе оправдания на практике гордое самовосхваление московских книжников. Эти явления не ускользнули от наблюдения живших в то время в Москве иностранцев, которые в своих сочинениях о Московском государстве оставили нам печальную картину необразованности народа.

Но не так смотрели на дело сами московские люди. Тот полный оптимизма взгляд, какой выработался у них на окружавшую их действительность, те мессианистические воззрения, какие они связывали с настоящим и будущим своей страны, в дальнейшем своем развитии неизбежно приводили их к полному квиетизму. Москве незачем было заботиться о движении вперед, о развитии каких-либо новых начал, когда и старые не только спасали ее, но еще доставляли ей выгодное и лестное положение третьего Рима, идеального центра Вселенной. Ей предстояло только сохранить в целости известную форму религии, в народном представлении неразрывно связанную уже с самою национальностью, и этого было достаточно для решения вопроса о настоящей и будущей жизни народа. Сама связь религии с народностью благодаря своей продолжительности и исключительности сделалась обоюдной; слова “русский” и “православный” стали синонимами, и если, с одной стороны, в состав национально-русского элемента включено было понятие православия, то с другой – все народные обычаи, понятия и нравы, хотя бы они совсем и не входили в религиозную область, крестились тем же именем православия, коли они не вступали в резкое и осязательное противоречие с учением церкви.

При таком проникновении всей народной жизни религиозным элементом, соединявшемся еще с представлением о последнем как о “большем православии” и “высшем христианстве”, само собою, не представлялось никакой надобности в усвоении иного образования. Напротив, это последнее, на какой бы ступени развития оно ни стояло, оказывалось жалким и не заслуживающим внимания по сравнению с тою истиной, какая уже находилась в обладании народа. “Братия, не высокоумствуйте, но во смирении пребывайте, по сему же и прочая разумевайте!” – писали в ту эпоху в поучениях и переписывали в школьных прописях. – “А ще кто ти речет: веси ли всю философию, и ты ему рци: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, ни с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех: учуся книгам благодатнаго закона, аще бы мощно моя грешная душа очистити от грех”.

Московские люди смутно уже знали, что есть и другаянаука, но эта иная наука, отнимавшая у них их привилегированное положение, зародившаяся в полных ереси чужих странах, возбуждала в них только недоверие и вражду, казалась противоречащей не только тому значению, какое присваивала себе Москва во имя хранившегося в ней православного христианского учения, но и самому этому учению. Московские книжники не задумывались поэтому отворачиваться от этой неправоверной науки и даже предавать ее проклятию. В одном из древних поучений можно прочесть по ее адресу такие фразы: “богомерзостен перед Богом всяк любяй геометрию, а се душевнии греси: учитися астрологии и еллинским книгам… проклинаю мудрость тех, иже зрят на круг небесный; своему разуму верующий удобь впадает в прелести различныя; люби простыню (простоту) паче мудрости; величайшаго себе не изыскуй и глубочайшаго себе не испытуй, а елико ти предано от Бога готовое учение, то содержи”. Усвоение всяких светских знаний, выходивших из тесных рамок обыденного житейского опыта и касавшихся сколько-нибудь более серьезных вопросов, представлялось с этой точки зрения безумным грехом. Жизнь одного народа со всеми ее уклонениями противополагалась жизни всего человечества как нечто образцовое, и все научные приобретения, все завоевания культуры должны были померкнуть перед “готовым учением”, данным одной народности, незнакомой с “эллинскими борзостями”. Этот счастливый народ должен был только ревниво беречь свое, полученное от предков сокровище, как огня чуждаясь общения с иноземцами. При этом обязанность наблюдения за сохранением данного строя жизни лежала на иерархии, не только духовной, но и светской, которая, входя сама в состав порядка, освященного религией, должна была на охрану последней прежде всего обращать свою власть. Умственная самодеятельность всего народа сводилась к нулю. Всякое изменение, всякое самое незначительное отступление от установившихся порядков было тяжким грехом и вместе преступлением, так как оно колебало краеугольный камень всей системы – веру в исключительное правоверие Москвы. Но такое отречение от умственной деятельности, от дальнейшего свободного развития, от общения с иноземцами еще поддерживало, развивало и укрепляло те заблуждения и ошибки, которые уже вкрались в умственную и, в частности, религиозную жизнь народа.

Проявление невежества и суеверия в этой жизни по временам останавливали на себе внимание отдельных мыслящих и более просвещенных людей московского общества и порой вызывали даже у некоторых церковных иерархов стремление исправить зло, но такое исправление было, при данных условиях, очень трудно, и благие пожелания оставались неисполненными. В своей среде не хватало для этого необходимых сил в виде образованных людей, а на тех людей даже православного Востока, которые могли бы взяться за такое дело, в Москве готовы были смотреть как на еретиков в то самое время, как национальное самомнение в связи с уважением к обрядности заставляло видеть неприкосновенную святыню в каждой букве священной книги, в каждой подробности родного обряда. Характерна в этом смысле история Максима Грека. Ученый афонский монах, он приехал в Москву для разбора великокняжеской библиотеки, и здесь ему поручили просмотр и исправление церковных книг, испорченных невежественными переписчиками. Его исправления вызвали, однако, сильные жалобы: “велию, о человече, – говорили ему московские люди, – досаду тем делом прилагавши в земли нашей чудотворцем: они бо сицевыми книгами благоугодиша Богови”. Максим подвергся обвинению в ереси и был заточен в монастырь. Один из помогавших ему писцов рассказывал впоследствии, что великий ужас и трепет объяли его, когда Максим велел ему вычеркнуть несколько строк в исправляемой книге. Великий ужас и трепет охватывали и большую часть московского общества всякий раз, как оно видело покушение изменить что-либо в родной “святой старине”. При таком положении усилия отдельных иерархов церкви не приводили ни к какому результату и, оканчиваясь постоянно поражением, все более ослабевали. В текст богослужебных книг широкой струей вливались различные ошибки, а люди, пытавшиеся противодействовать этому, платили за свои попытки годами жестокого заключения, как это было с архимандритом Троицкой лавры Дионисием. Под знаменем исключительного русского правоверия освящались все частные заблуждения, приобретая характер национального отличия и религиозного догматизма. Восставать против них значило идти против народности и религии и немудрено, что такие восстания влекли за собою тяжкую кару как нарушение извечных порядков, освященных всем авторитетом народного предания.

Так, узконационалистический принцип мессианизма в конечном своем развитии поглотил все соединившиеся с ним элементы, по отношению к которым он первоначально играл лишь служебную роль, и, приобретя первенствующее значение, вместе с тем, неизбежно исключал всякое сознательное и живое стремление вперед. Проповедуя безусловное поклонение старине, он вел к полному застою умственной жизни народа и заграждал ему все пути дальнейшего развития. Конечным словом, последним результатом этой долго слагавшейся системы была полная остановка умственного роста народа, замерзание его на однажды выработанных точках зрения, отречение от всего остального человечества во имя своего идеального совершенства и медленная смерть за китайской стеной, воздвигнутой его собственными усилиями. Но в то самое время, когда договаривалось последнее слово этой теории, в народной жизни возникло иное стремление, которому суждено было разбить крепкую броню национальной исключительности московского общества и вывести его на более широкий путь развития. Такое стремление было вызвано теми условиями политической обстановки, в каких очутилось Московское государство с началом XVII века.

Исходным пунктом религиозно-националистических идей Москвы послужили ее политические успехи, которые помогли ей создать единое государство из разрозненных северорусских земель и удачно защищать затем самостоятельность этого государства от враждебных покушений на нее. Почти до самого конца XVI столетия продолжались эти удачи Москвы в области внешней политики, совершаясь за счет ее соседей. В том тесном круге политических отношений, в котором вращалось Московское государство до последних десятилетий XVI века, оно одержало несомненное, хотя и не полное торжество, и немудрено, если возбужденному воображению москвичей при их ограниченном политическом кругозоре это торжество представлялось победой русского правоверия над латинством и мусульманством и в нем готовы были провидеть начало соединения всех царств под руку светлого и благоверного царя московского. Но именно эти внешние успехи и послужили затем толчком к изменению отношений между Москвой и ее соседями, постепенно повлекшему за собой весьма серьезные перемены как в государственном строе Москвы, так и в складе самосознания ее населения. Дело заключалось прежде всего в том, что путем своих успехов в международных отношениях Московское государство вышло на более широкую политическую арену и вызвало против себя более грозные силы, чем те, с какими ему приходилось считаться раньше. Из-за старых врагов Москвы – Литвы и татар, от которых она обороняла русскую землю, в конце XVI века поднялись новые и гораздо более опасные в лице Польши и Турции. Нельзя сказать, что теория, ставившая Москву центром и главою православия, не предвидела таких результатов: она указывала на необходимость борьбы, которая теперь возникала, но, утверждая свои теоретические положения, плохо рассчитала их отношение к действительности. Когда московское правительство, расширяя свои завоевательные планы, попыталось пробиться к морю и приобрести Ливонию, оно натолкнулось на энергическое сопротивление Польши и Швеции и потерпело в этой борьбе решительную неудачу. Вслед за тем и вообще отношения Московского государства с Польшей на некоторое время приобрели характер как раз обратный тому, какой имели отношения Москвы с Литвой. Пользуясь тяжелым положением государства, разоренного борьбой и потрясенного внутренними смутами, Польша, в свою очередь, перешла в наступательное положение и с оружием в руках внесла даже католическую пропаганду в русские пределы. Лишь грандиозное напряжение сил народа сохранило Москве ее самостоятельность и восстановило равновесие боровшихся сторон, и лишь восстание против Польши Малороссии и присоединение ее к Москве вновь доставило последней перевес в этой борьбе. Но наличие других опасных противников в лице Турции и Швеции заставляло ее, тем не менее, все увеличивать напряжение своих сил.