Полная версия

Полная версияИисус Неизвестный

«В лед не верил царь Индии, потому что отроду не видел льда» (Гердер).[589] Так скептики наших дней не верят в чудеса Иисуса. Но если все меньше сомневается в них и, вероятно, будет сомневаться историческая критика, то, может быть, не потому, что люди все больше верят или хотели бы верить во Христа, Сына Божия, а потому, что все лучше узнают человека Иисуса, по общему, кажется, правилу: чем меньше знают, тем меньше верят, и наоборот, чем больше – тем больше, так что если совсем узнают, то и поверят совсем.

XIV

Иисус творил чудеса – это мы знаем с наибольшей достоверностью, какая только возможна в истории; но что Он думал и чувствовал, когда творил чудеса, этого мы почти не знаем, но, может быть, не потому, что этого нельзя узнать из евангельских свидетельств, а потому, что мы не умеем читать их, как следует. Ясно, впрочем, одно: что такое «закон причинности», знал Иисус не хуже нашего.

Мог ли не знать, когда только и думал о том всю жизнь, как закон Отца – по-нашему, «закон причинности» – исполняется в свободе Сына – «чуде», по-нашему?

Кажется, в трех словах, обозначающих в Евангелии чудо: «сила», δύναμις, «знамение»,

, и «чудо», в собственном смысле, τέρας, – отразилось то, что думал и чувствовал сам Иисус, творя чудеса.[590] Раз навсегда отвергнув, на горе Искушения, чудо внешнее, предложенное дьяволом, Он являл только «силы» и «знамения».

Что от чего, – вера от чуда, или чудо от веры? Надо ли увидеть чудо, чтобы поверить, или поверить, чтобы увидеть? Вся жизнь и смерть Иисуса – ответ на этот вопрос.

Блаженны не видевшие и уверовавшие (Ио. 20, 29), —

в этом вся Блаженная Весть об исполнении закона Отчего в свободе Сына – в чуде.

Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют.

И блажен, кто не соблазнится о Мне. (Мт. 11, 5–6.)

Это значит: блажен, кто не соблазнится чудесами внешними, τέρατα; кому не надо видеть, чтобы верить: таков ответ Иисуса на вопрос Иоанна Крестителя:

Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого? (Мт. 11, 3).

Тот или не Тот, никакими чудесами недоказуемо.

Между верой и чудом для самого Иисуса нерасторжимая связь, но обратная той, где вера от чуда:

если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», то она перейдет, и ничего не будет для вас невозможного. (Мт. 17, 20).

Это Он сам испытал на Себе, как никто. «Вера переставляет горы» – это подтверждается личным опытом каждого человека и всего человечества так, что и для маловерных сделалось общим местом.

Чудо для Иисуса есть взаимодействие двух мер, двух сил: одной, исходящей от Него, и другой, – от людей: если люди верят в чудо. Он может его совершить; если не верят – не может.

И не мог совершить там (в Назарете) никакого чуда. (Мк. 6, 5.)

Как исторически подлинно это свидетельство Марка-Петра, видно из того, что для Матфея оно уже соблазнительно: он смягчает его, притупляет жало соблазна:

И не совершил там многих чудес, по неверию их. (Мт. 13, 58).

Смерть на кресте есть величайшее отрицание чуда, только внешнего, τέρας, и утверждение чуда внутренне-внешнего,

.

Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. (Мк. 15, 32.)

Если б Он сошел с креста, а не воскрес, то совершилось бы только внешнее чудо, порабощающее. Антихристово, а не освобождающее, Христово.

XV

Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамений с неба, искушая Его. (Мк. 8, 18.)

Требуют знамения, тотчас по умножении хлебов – величайшем знамении, когда народ «хотел нечаянно взять Его и сделать царем» Израиля, новым Иродом (Ио. 6, 15).

Иродовой закваски берегитесь (Мк. 8, 15.), —

скажет Господь ученикам.

Если не все фарисеи – «лицемеры», но есть между ними люди глубокой совести, то, может быть, эти не только Его искушают, но и сами искушаются Им: верят или могли бы поверить, что царство Божие так близко к Израилю, так возможно сейчас, как еще никогда; видят или могли бы увидеть восходящее над миром великое светило Конца; ждут со дня на день, что «явится знамение Сына человеческого на небе» (Мт. 24, 30), и готовы, вместе с народом, примкнуть к Иисусу, только бы Он открыто объявил Себя Мессией, согласился, чтоб Его сделали царем: вот почему и требуют, молят знамения с неба:[591]

Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. (Мт. 12, 38).

Если так, то никогда еще не было сильнее, чем в эту минуту, искушение дьявола Царством:

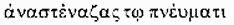

все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне. (Мт. 4, 9) И Он, простонав в духе Своем,

, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам: не дастся роду сему знамение. (Мк. 8, 13.)

Этот затаенный, тихий, может быть, только одним очевидцем Петром подслушанный, стон открывает нам такую глубину сердца Господня, что страшно в нее заглянуть. Кажется, к самому больному месту его – никогда не заживающей ране, прикоснулись фарисеи нечаянно. Думают, что царство Божие все еще близко, а Он знает, что оно уже далеко; думают, что великое светило Конца все еще восходит над миром, а Он знает, что уже заходит. Только что все колебалось, как на острие ножа, и могло упасть в ту или другую сторону, и вот упало; царство Божие могло наступить, и не наступило, потому что люди не захотели его так, как хотел Он: царство Божие прошло мимо человечества, как чаша мимо уст.

Знамение с неба – чудо – не дастся людям, потому что уже было дано и не было принято.

Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот здесь больше Ионы.

Царица Южная восстанет на суд с родом сим, и осудит его, ибо она приходила от края земли послушать мудрости Соломоновой; и вот здесь больше Соломона. (Мт. 12, 41–42).

Это значит: выше всех «чудес» и «знамений» «мудрость», σοφία, и «проповедь», κήρυγμα. «Род лукавый и прелюбодейный», требующий знамения-чуда, – не только фарисеи, не только весь Израиль, но и весь род человеческий.

Чудо не дастся ему, потому что «мудрость» и «проповедь», само явление Сына человеческого, есть уже величайшее чудо и знамение.

Когда вознесете Сына человеческого, тогда узнаете, что это Я,

. (Ио. 8, 28.)

Тот единственный Человек во всем человечестве, кто мог сказать, как сказал Иисус: «это – Я», – есть чудо чудес.

Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения (чуда); и чудо не дастся ему, кроме чуда Ионы-пророка;

ибо, как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. (Мт. 8, 38–39.)

Это значит: только тому, кто, не видя, поверит, узнает, что это Он, дано будет чудо единственное – Воскресение.

XVI

В самой «удивительной», «парадоксальной» из книг, Евангелии, самое, может быть, удивительное – то, как Иисус чудотворец бежит от Своих же чудес, как бы от Себя самого.

В первый же день служения в Капернауме, когда ранним, еще темным утром, Он встает потихоньку и, крадучись, уходит из дому, бежит в пустынное место, и все ищут Его, недоумевая, куда и зачем Он ушел, – бегство Его начинается и продолжается, усиливаясь, до последнего дня.

И отправились – (ученики с Иисусом) – в пустынное место, в лодке, одни.

…И бежали туда пешие из всех городов, и предупредили (их), и собрались к Нему. (Мк. 6, 32–33.)

Слуха одного довольно, чтобы люди бежали к Нему:

всю окрестность ту обежали и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как слышно было, находился. (Мк. 6, 55.)

Люди бегут за Ним, а Он бежит от людей.

Грозно запретил (исцеленному) и сказал ему: смотри, никому ничего не говори…А тот, вышедши, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что (Иисус) не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к Нему отовсюду. (Мк. 1, 43, 45.)

Точно игра: бежит от людей, прячется, а те ищут, ловят Его. Что его нудит бежать? Странная, людям непонятная, неизвестная, мука чудес. Что нудит Его возвращаться к людям? Жалость, любовь-Жалость.

XVII

В самой трогательной из книг, Евангелии, самое, может быть, трогательное, как побеждается Непобедимый жалостью.

Вышедши, Иисус увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их. (Мт. 14, 14.)

В те дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им:

Жаль Мне народа… (Мк. 8, 1–2.)

Чудо любви – умножение хлебов – одно из величайших и несомненнейших чудес Своих, совершает Он, только из жалости. Можно бы сказать, что все чудеса в большей мере делаются с Ним, чем Он их делает Сам.[592] Только вынуждаемый народом, Он творит чудеса, как бы нехотя, наперекор Себе. Хочет любить равных, свободных, и любит-жалеет рабов.

Часто отводит исцеляемых «в сторону», κατιδίαν, как будто прячет исцеления, стыдится их.

Привели к Нему глухого, косноязычного, и просили возложить на него руку. Иисус, отведши его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему.

Кажется видишь эти персты, женственно-тонкие, как у девы Марии («матери Своей во всем подобен»), божественной «прелести», delectabilia, по слову Лентула, и силы божественной, ими же созданы солнца и звезды, – кажется, видишь их в страшных и жалких дырах – ушных впадинах глухого-косноязычного.

И, плюнув, коснулся языка его.

О, милосердная небрезгливость Врача! Люди посмеются над ней – ужаснутся Ангелы.

И, взглянув на небо, простонал «эффафа! откройся». (Мк. 7 32–34).

Вместе со всею тварью, стенающей об избавлении, стонет и Он, Творец. Так же «простонал в духе Своем», когда фарисеи потребовали от Него знамения с неба.

XVIII

Дальше, все дальше бежит от Своих же чудес – от Себя самого: в горную, над Капернаумом, пустыню – сначала; потом – на ту сторону озера; потом – в Кесарию Филиппову, Тир и Сидон, страну язычников – «псов»; и, наконец, – на «весьма высокую гору» Преображения (Мк. 9, 2), – должно быть, снежную вершину Ермона, где нога человеческая не ступала никогда. Но, только что сойдет с горы, увидит у ног Своих бьющегося с пеною у рта, бесноватого отрока и отца его, молящего:

сжалься над нами, помоги! (Мт. 9, 22.);

увидит учеников Своих, которые не могли изгнать беса.

О, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?

стонет опять, с отвращением, с тошнотою смертною. Но и это, как все, превозмогается жалостью:

Приведите его ко Мне, сюда. (Мт. 17, 14–17.)

XIX

Чтобы понять, от каких чудес бежит Иисус, стоит только заглянуть в «Евангелие Детства», Псевдо-Матфея, и другие поздние апокрифы, собрание таких кощунственных и нелепых чудес, что трудно поверить, чтобы книги эти могли быть написаны верующими людьми.

Четырехлетний младенец Иисус уже воскрешает мертвого,[593] а Отрок, в мастерской плотника Иосифа, удлиняет, растягивая, слишком короткую доску;[594] посланный Марией на колодезь по воду, когда разбивается глиняный кувшин по дороге, – приносит воду в подоле рубахи.[595] Маленькое чудовище, шаля, убивает школьных товарищей. Люди бегут от Него, как от чумы. Иосиф умоляет Его прекратить чудеса, но тщетно: чем дальше, тем хуже, – все нелепее, кощунственней и отвратительней:[596] как бы написанный дьяволом лик, Господень.

И всего страшнее то, что Церковь это не только терпит, но и поощряет. Истинные, древние апокрифы – «Утаенные Евангелия» – такие, как «от Евреев», или «от Петра»; подлинные и драгоценные слова Господни, не записанные в Евангелии, Agrapha, уничтожаются Церковью, под предлогом мнимых «ересей», а эти варварские, позднейшие апокрифы остаются нетронутыми. Все чудеса их, уже с XVII века, принимаются, без малейших оговорок, такими великими учителями Церкви, как св. Епифаний и св. Григорий Нисский. В средние века, когда Священное Писание под запретом и читается в церкви лишь на латинском языке Вульгаты, Апокрифы у всех в руках и заменяют Евангелие.[597]

Да и в наши дни, разделяющая черта между отвергнутым на горе Искушения чудом внешним, рождающим веру, и чудом истинным, рождаемым верою, проведена ли в Церкви догматически опытно?

Свято и праведно, в защиту истинной веры, утверждается критикой познания, что бытие Божие недоказуемо разумом. Когда же постановлением Ватиканского собора объявляется анафема тому, кто отрицает, что «при свете естественного человеческого разума, бытие Божие достоверно-познаваемо»,[598] то здесь для Церкви критика познания – такая же «игрушка дьявола», как для иезуитов, изобразивших в одном испанском монастыре Архангела Михаила, который попирает ногами дьявола с микроскопом в руках.[599]

XX

Все это как будто предвидит Иисус, когда бежит от чyдес. Вот от чего Он стонет:

зачем род сей требует знамения-чуда?

О, смрадное, смертное удушье человеческих толп, одержимых похотью чуда и бегущих за Иисусом, «кидающихся на Него», как тот Гадаринский бесноватый. Так же побегут они и за другим, который придет во имя свое:

Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя свое, его примете. (Ио. 5, 43.)

Сколько раз, сколько мигов, – кажется, больше одного мига для каждого раза не вынес бы и Он, – сколько раз задыхался Он в этом смертном удушье? Может быть, кровавый пот Гефсимании и даже тот последний вопль на кресте: лама сабахтани, не страшнее, чем это. Вот в такие-то минуты и стонет Он: «Эффафа! Откройся!» – глядя на небо, и для Него закрытое наглухо, как те страшные темные дыры – ушные впадины глухого косноязычного.

Может быть, в одну из этих минут скажет он с такою бездонною горечью, что мы ее даже измерить не можем:

Сын человеческий, пришед, найдет ли веру на земле? (Лк. 18, 8.)

Мог ли бы Он это сказать, если бы не было у Него чувства, для которого у нас нет имени, потому что слишком человеческое слово «отчаянье» – не для Него? Кажется, это что-то подобное чувству вины тягчайшей, хотя и невиннейшей, перед Собой, перед людьми и, может быть, даже перед Отцом: как бы чего-то недосказал, недоделал, недострадал, недолюбил; мир хотел спасти, и не спас. Кажется, чувство это у Него будет всю жизнь, до последнего вопля на кресте: «для чего Ты Меня оставил?» Только воскреснув, узнает Он, что сделал все, —

возлюбив Своих, сущих в мире, возлюбил их до конца (Ио. 13, 1), —

спас мир.

XXI

Но если единственное чудо – Он Сам, и вера в Него, какой Он хочет от нас, лучше всего выражена словами: «блаженны не видевшие и уверовавшие», то что же значит воскрешение Лазаря? Чтоб это чудо увидеть, не надо было верить. Тут уже как будто не чудо от веры, а вера от чуда. Вот где, кажется, соблазн соблазнов не только для малых сих; вот где «блажен, кто не соблазнится о Мне».

Мог ли воскреснуть Лазарь, прежде чем воскрес Христос? На этот прямой вопрос надо бы ответить прямо: не мог. Мог ли Христос победить смерть в другом, прежде чем в Себе? Надо бы и на этот вопрос ответить прямо: не мог.

Но верен ли ответ или неверен, он слишком легок сейчас. В средние века, и даже еще во дни Кальвина, он был бы труднее: в те дни за такие ответы жгли на кострах. Если же теперь огонь костров потух, то, может быть, не потому, что люди верят свободнее, а потому, что не верят совсем, что еще не значит, конечно, что этот, слишком легкий, ответ менее страшен теперь, чем тогда. Прежде чем ответить с легкостью, надо бы вспомнить тяжкое – в наши дни великих соблазнов тягчайшее, – слово о мельничном жернове и о глубине морской (Мк. 9, 42). Но надо бы вспомнить и другое слово, не менее тяжкое, о взявших ключ разумения, самих не входящих и других не впускающих (Мт. 23, 13). Если новый ответ на вопрос о чуде может соблазнить малых сих, то сколько их уже соблазнено и еще соблазнится старым ответом или безответностью! Чья шея всунется раньше в мельничный жернов – тех ли, кто отвечает, или тех, кто молчит? Чудо некогда к вере влекло, а теперь от нее отвращает, – по чьей вине, – тех ли, кто отвечает, или тех, кто молчит? Надо бы вспомнить и то, что Великий Инквизитор, предвидя новый ответ самого Христа, говорит Ему, снова пришедшему в мир: «Я Тебя сожгу».

Хочет или не хочет сам Христос, чтобы такие люди, как мы сейчас, верили в чудо так, как будто религиозного опыта двадцати веков христианства вовсе не было, – вот вопрос, на который надо бы тоже ответить, помня о мельничном жернове.

XXII

«Должны ли были люди верить во Христа, если бы Он не сотворил никаких чудес?» – спрашивает св. Фома Аквинский, и отвечает: «Должны бы».[600]

Трудно и Великому Инквизитору сжечь св. Фому на костре; труднее, пожалуй, чем самого Христа. А между тем вывод из того, что говорит Фома, ясен: если бы Иисус воскресил 10 000 Лазарей, это вовсе не доказывало бы, что Он – Христос, так же, как не доказывало бы противного, если бы Он не воскресил ни одного.

«Всю мою систему я разбил бы вдребезги и крестился бы, если бы поверил, что Лазарь воскрес», – скажет Спиноза.[601] Ничего и это, конечно, не доказывает, не только потому, что тут дело идет о том, что больше всех систем, но и потому, что вопрос о чуде с Лазарем, так же, как о всяком чуде, решается не в той плоскости, в которой ставит его Спиноза, – не в разуме, а в опыте. Или, другими словами: единственным для нас, историческим опытом евангельского свидетельства здесь решается все.

Первое, над чем не может не задуматься всякий, кто оценивает историческую подлинность этого свидетельства, есть, конечно, то, что у синоптиков даже места нет, куда бы можно было вставить воскресение Лазаря. Чем больше говорит нам об этом событии IV евангелист, тем немота синоптиков многозначительней.

В самый день воскресения Лазаря первосвященники и фарисеи, собрав совет, говорят:

что нам делать? Этот человек много чудес творит.

Если оставим Его так, то все уверуют в Него…

…С этого дня положили убить Его. (Ио. 11, 47–48, 53.)

Это значит: главное, чем все решается в последних судьбах Иисуса, есть воскрешение Лазаря. Как же этого не знают синоптики? И еще удивительней: Лазарь воскресший присутствует вместе с Иисусом, на Вифанийской вечере, за шесть дней до Пасхи.

Многие из иудеев узнали, что он (Лазарь) там, и пришли, – чтобы видеть его.

Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что, ради него, многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. (Ио. 12, 1, 9–11.)

Как же и этого не знают синоптики? И еще удивительней:

бывший с Ним прежде народ свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил Его (Иисуса) народ, —

при вшествии в Иерусалим.

Фарисеи же говорили между собою: видите ли что не успеваете ни в чем? Весь мир идет за Ним. (Ио. 12, 17.)

Это значит: весь мир знает, или вот-вот узнает, о воскресении Лазаря. Как же ничего не знают синоптики, а если знают, то как же молчат об этом величайшем, кроме воскресения самого Христа, чуде-знамении, подтверждающем главное, что благовествуют они – что Иисус есть Христос?

XXIII

Знает, впрочем, кое-что о воскресении Лазаря, один из трех синоптиков, ближайший к Иоанну, Лука; но знает не в том порядке, где чудо происходит по Иоаннову свидетельству, – не в истории, а в мистерии, – в подобии, символе, притче.

Отче!.. пошли его (Лазаря) в дом отца моего, ибо у меня пять братьев: пусть же он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения, —

молит Авраама богач в аду.

Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. (Лк. 16, 27–31.)

То, что здесь, у Луки, в мистерии, там, у Иоанна, в истории: Лазарь воскрес, – не поверили.

В чуде с бесплодной смоковницей, у двух первых синоптиков, и в притче о ней, у третьего, происходит нечто подобное.

«Да не будет же от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. (Мт. 21, 19; Мк. 11, 14, 20.)

Здесь притча в действии. Если не принесет смоковница плода и на этот год, то «в следующий срубишь ее» (Лк. 13, 6–9): здесь действие в притче.[602]

Две притчи – два чуда: Лазарь и смоковница. Если возможно в одном случае, то почему и не в другом – движение от притчи-символа к чуду-событию – от мистерии к истории?

XXIV

Между двумя чудесами-знамениями, – Каной Галилейской, первым чудом радости человеческой, и воскрешением Лазаря, последним чудом радости божественной, – совершается, в IV Евангелии, всё служение Господне. То, что мы сказали о Кане Галилейской, надо бы повторить и о воскресении Лазаря: мастер, никем не превзойденный в «светотени» chiaroscuro, смешивает Иоанн свет ярчайший с глубочайшей тенью, в таких неуловимых для глаза переливах, – слияниях, что, чем больше мы вглядываемся в них, тем меньше знаем, действительно или призрачно то, что мы видим. Два порядка смешивает он или нарочно соединяет, – Историю и Мистерию, так что все его свидетельство – полуистория, полумистерия; смешивает, или опять-таки соединяет нарочно, явь с пророческим сном, с тем, что он называет «чудом-знамением», а мы называем «подобием»,»символом».

Это надо помнить, чтобы понять, что произошло в тот первый день Господень, в Кане Галилейской, и в этот, один из последних дней, в Вифании.

XXV

Стоит лишь сравнить два воскресения, – одно Иаировой дочери, у синоптиков, и другое, Лазаря, в IV Евангелии, чтобы понять, какая между ними разница. Там все происходит в одном порядке, – в яви, в истории, а здесь в двух, – между явью и сном, Историей и Мистерией; там – однородный металл, а здесь – крепчайший сплав двух металлов; там зрительно для нас представимо все, а здесь не все: кое-что, может быть, еще нагляднее, чем у синоптиков, а кое-что призрачно, почти неуловимо для глаза, и, чем ближе к чуду, тем неуловимее, тем больше противоречит тому, что можно бы назвать «логикой зрения». Все происходит как будто в трех измерениях, но рассказано так, что непредставимо, невместимо в трех, а переходит, переплескивается в четвертое; все предполагается видимым, но изображается так, что кое-чего нельзя увидеть.

Зрительно для нас непредставимо, как Лазарь, связанный, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, закутанный в них, подобно мумии, выходит из гроба.

Развяжите его, пусть идет (11, 44), —

скажет Господь уже после того, как он выйдет. По толкованию древних отцов Церкви, Лазарь «вылетает из гроба по воздуху, реет», как видение, призрак, и только тогда, когда развязывают его, начинает ходить естественно.[603] Это, в сущности, меньшее чудо полета кажется невероятнее большего чуда – воскресения, может быть, потому, что последнее не воображается, не видится глазами вовсе, а то, первое, все-таки видится, но, чем оно видимее, тем невероятнее.

Здесь, в самом сердце чуда, все – как во сне или в видении; все переплескивается из трех измерений в четвертое; да и не там ли происходит действительно?