Полная версия

Полная версияПолная версия:

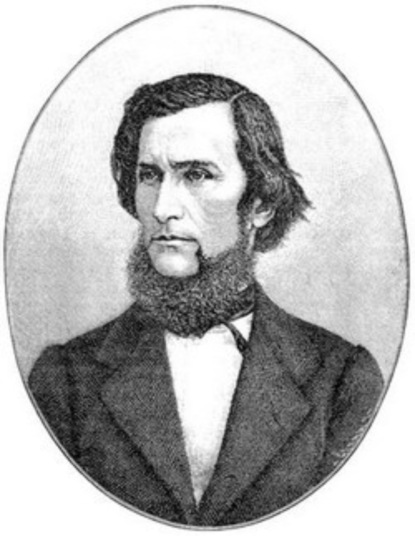

Константин Ушинский. Его жизнь и педагогическая деятельность

Составители этого “цветка” не только погрешили против основных педагогических требований, но даже и злоупотребили именами митрополита Филарета, Карамзина, Ломоносова, архиепископа Иннокентия и других достойных русских людей. Слишком уж неразборчиво работая ножницами, они преподносят для чтения детям, едва овладевшим азбукою, такие мудреные выдержки из произведений этих русских писателей и церковных ораторов, усвоение которых, решительно превышая детские силы, могло бы внушить им даже ненависть и отвращение к самым уважаемым русским людям. По этому поводу Ушинский обращается к составителям книги со следующими горячими словами:

“Эх, господа Филонов, Радонежский и tutti quanti,[1] не трогать бы вам лучше почтенных имен наших великих людей! Карамзины и Ломоносовы любили отечество, любили науку, горячо верили в прогресс, трудились всю жизнь для народного образования и, прежде всего, были честные люди. Как глубоко огорчились бы они, если бы могли предвидеть, что через сто, полтораста лет после них возможны будут такие патриотические спекуляции их именами в деле воспитания русских детей! Как бы глубоко огорчились эти истинные патриоты – а не фальшивые, подкрашенные, размалеванные шуты в патриотических масках, – если бы могли предвидеть, что через сто, полтораста лет после них в русской учебной литературе будут появляться такие книги, которые даже где-нибудь на Отаитских островах были бы нелепостью”.

Разбор Ушинского, можно сказать, в лоск уложил эту более чем неудачную книгу, которая, несмотря даже на явные усилия поддержать ее, не имела никакого успеха. Ушинский произвел настолько сильное впечатление своим разбором, что ответ на него Филонова, под заглавием “Плоды педагогического озлобления”, не был принят ни одной редакцией и появился отдельною брошюрою. Но какой это удивительный ответ! Бессильный отстоять свою книгу, Филонов просто написал донос на книги Ушинского “Детский мир” и “Родное слово”, обвиняя их в антирелигиозном направлении. Ушинский не удостоил ответом эту очевидную для всех клевету… Разбирая книгу Филонова и Радонежского, Ушинский не имел в виду решительно никаких личных счетов и целей. Он желал только рассеять тот мрак, те допотопные понятия в отношении воспитания, которыми московские журналисты все еще продолжали наводнять Россию, несмотря на более чем десятилетний уже благоприятный поворот в русском общественном мнении – исключительно под влиянием Ушинского.

К. Д. Ушинский тяготился продолжительною жизнью за границей, не соответствовавшей ни его порывам работать на пользу русского школьного дела, ни его взглядам на воспитание подраставших своих детей, которых он желал учить непременно в России, в кругу русских детей, считая безусловно вредным исключительное заграничное воспитание. Поэтому, почувствовав восстановление своих сил, он немедленно перебрался с семьею в Петербург, в 1867 году.

Здесь с какою-то лихорадочною торопливостью предался он кипучей, разнообразной деятельности. Обрабатывая “Педагогическую антропологию”, занимаясь подготовлением третьей части “Родного слова”, он был вместе с тем увлечен и мыслью о применении в России всех тех новых для нее педагогических начал, которые выработал за границей путем продолжительного наблюдения, большой научной подготовки и размышления. С этой целью он стал деятельно посещать петербургское педагогическое общество (при второй гимназии). Внося собственные рефераты, принимая участие в обсуждении рефератов других членов, он немедленно выдвинулся как один из самых энергичных и авторитетных членов общества и стал душою его. Довольно вялая, безличная прежде деятельность педагогического общества сильно оживилась. И это было очень важно, так как пора стояла горячая. Нарождались народные школы и учительские семинарии; только что складывалась жизнь женских гимназий; назревала реформа средних учебных заведений, так называемая нынешняя классическая система образования. На все это горячо и дельно стало отзываться столичное педагогическое общество, если не всегда по личному почину ушинского, то обязательно при энергичном его участии и руководстве. Именно благодаря главным образом ему ни один из возбуждавшихся в педагогическом обществе вопросов не снимался с очереди, пока не был исчерпан, как говорится, до дна. В этом отношении ушинский – этот “ходячий педагогический архив”, “багаж педагогической мудрости”, как его называли сочлены общества, – был неоценим, незаменим.

Серьезное, умелое и чуткое отношение педагогического общества к вопросам и явлениям школьной жизни снискало ему большое сочувствие образованной части населения как в столице, так и в провинции. Собрания общества посещались такою массою отборной образованной публики, что громадный зал второй гимназии, где происходили заседания, не всегда вмещал собравшихся. В педагогических журналах обязательно помещались рефераты, вносимые в собрание; там же печатались и подробные отчеты о прениях, происходивших в собраниях (в форме стенограмм или точного пересказа). Это давало возможность широкой печати и читающей публике правильно ориентироваться относительно взглядов и заключений кружка компетентных людей по специальным педагогическим вопросам, что, в свою очередь, способствовало определенности, устойчивости общественных воззрений на школьное дело вообще.

Благодаря почину Ушинского, отдавшего на гласный, открытый суд педагогического общества свои учебные и научные сочинения, вошло в обычай, что почти не оставалось ни одного вновь появлявшегося педагогического сочинения, которое бы не проходило через горнило критики педагогического общества. Тут сообща устанавливалась гласная, беспристрастная оценка каждому из них. В этом отношении особенно много помогал Ушинский, зорко следивший за всем, что появлялось в нашей педагогической литературе. Он же главным образом ввел в обычай сообщать с критической оценкой обо всем, что появлялось выдающегося в заграничной педагогической литературе, за которой также внимательно следил.

Гласная критика всего, что появлялось в нашей педагогической литературе, была очень полезна уже в том отношении, что в значительной мере предотвращала одобрение к употреблению таких руководств, которые не отвечали своему назначению. Кроме того, эта критика имела еще и другое, более существенное, значение. При оценке каждого руководства или учебного пособия всесторонне обсуждались также программа, план, метод изложения и прием преподавания каждого предмета в связи с особенностями того рода заведений, для которых предназначается данное сочинение. Такое обсуждение, конечно, вызывало оживленный обмен мнений и способствовало самому детальному выяснению дела, так что не оставалось места никаким сомнениям и произвольным выводам.

Ввиду этого можно без преувеличения сказать, что столичное педагогическое общество имело значение общерусской педагогической школы. Влияние его действительно распространялось на всю Россию. Число провинциальных членов возрастало из года в год. Каждый из них непринужденно обращался в общество со всеми своими вопросами и сомнениями. Приезжая в Петербург, провинциальные члены являлись в собрание, знакомились и налаживали отношения с теми из членов, которые представляли для них наибольший интерес по роду их специальности.

Какое громадное и благотворное влияние имело в это время педагогическое общество, душою и вдохновителем которого был главным образом Ушинский, можно видеть, между прочим, из того, что самые дельные руководства и учебные пособия по всем предметам учебного курса появлялись в свет или в конце 60-х годов (с 1867 по 1870·г.), когда Ушинский принимал непосредственное участие в работе общества, или в начале 70-х годов, когда были свежи еще великие традиции Ушинского в русской педагогической среде. Если вы дадите себе труд перечислить все наиболее известные и уважаемые нынешние педагогические силы, – они окажутся состоящими почти поголовно из тех лиц, которые или только что начинали приобретать некоторую педагогическую известность, или впервые вступали на педагогическое поприще в ходе 60-х годов. И память не подсказывает нам между ними ни одного сколько-нибудь выдающегося педагога, который не был бы сочленом общества, не принимал бы участия в его великой самодеятельной работе, имевшей такое громадное воспитательное значение для всей обширной русской педагогической семьи. То, что творилось в петербургском педагогическом обществе, разносилось по всей России, вдохновляло провинциальных ее работников и руководило ими. Благодаря этому руководящему центру они чувствовали общность и цельность педагогических интересов. Это поддерживало в них интерес к педагогическому труду, увлекало высокою идейною стороною этой трудной деятельности.

Не занимая никакого официального педагогического положения, Ушинский, тем не менее, через посредство педагогического общества стал центром притяжения всей педагогической деятельности в России. Строго говоря, это – самая кипучая, бурная и производительная пора в жизни Ушинского, когда педагогический авторитет его достиг наивысшей силы. К этому времени относится самая обширная переписка Ушинского и с иностранными педагогами, и с земствами, и с отдельными русскими педагогическими деятелями, работавшими в провинции главным образом по начальному образованию.

Так, например, барон М. О. Косинский, бывший директором одной из первых земских учительских семинарий в Новгороде, находился в самых оживленных отношениях с Ушинским, пользуясь его советами и указаниями при организации нового у нас дела. Очень деятельную переписку вел Ушинский с бароном Н. А. Корфом, работавшим тогда в Екатеринославской губернии по народному образованию. Ушинского очень живо интересовало нарождавшееся у нас в то время народное образование, главным же образом отношение к нему самого крестьянства и земства. С восторгом приветствовал он сознательное отношение крестьян к потребности образования для их детей, видя в этом лучший залог для разумной и прочной постановки начального образования и успешного его развития, соответственно потребностям местной жизни. Вот что, например, говорил он в своей статье “О возникновении наших народных школ”, помещенной в “Народной школе” Ф. Н. Медникова в 1870 году:

“…Наша народная школа, как ни слабы еще до сих пор ее начатки, уже действительно начинается у нас, и начинается самым естественным образом, из прямых своих источников: из понимания народом необходимости образования для жизни и из теплого источника любви родителей к детям, которых отцы хотят приготовить к жизни лучше той, какую они сами вели. Как ни просто и как ни естественно такое начало народной школы, но оно не так обыкновенно, как может показаться, и необыкновенно именно потому, что слишком просто и естественно. Человек только в редких случаях попадает на прямой путь; по большей же части он долго колесит вокруг и около, прежде чем придет к тому, что просто и естественно. Странным может показаться, если мы скажем, что наша только что зарождающаяся народная школа стоит на той прямой дороге, к которой едва в самое последнее время начинает приближаться народное образование в некоторых западных государствах, далеко обогнавших нас в этом деле, но между тем это действительно так”.

Ввиду наиболее успешного и плодотворного развития народного образования Ушинский энергично ратовал в пользу возможно большей свободы в этом деле местных органов общественного управления, так чтобы “как администрация, так и высшие слои общества сохранили за собою право содействовать этому делу только убеждением, разъяснением, примером и, наконец, материальною и интеллектуальною помощью, но никак не принуждением, запрещением, регламентациею и тому подобными мерами, которые были у нас прежде в таком ходу и которые здесь, в этом чисто семейном деле народа, не должны иметь никакого места… Если мы оставим за собою одну вспомоществующую деятельность, то и тогда поле этой деятельности будет бесконечно громадно, так громадно, что для полной обработки его не хватит, может быть, ни наших финансовых, ни наших административных средств”.

Короче говоря, Ушинский добивался, чтобы все дело народного образования, во всей его организации, созидалось и развивалось непременно на почве народного самосознания, так как только при этом условии образование получает в глазах населения наибольшее значение и приобретает особенно благотворное воспитательное влияние на массу. В чем именно должна была состоять эта “вспомоществующая деятельность”, куда и как ее направить для просветления сознания массы населения, Ушинский обещал поговорить в “особых статьях”. Но судьбе угодно было распорядиться иначе: цитированная нами статья была последней статьей Ушинского.

Как ни разнообразна была педагогическая деятельность Ушинского – кабинетная, журнальная, в педагогическом обществе; в непосредственных отношениях с педагогами, лично или письменно, – она не поглощала еще всей его энергии. В нем не умерла еще жилка ученого, и он любил посещать университетские диспуты. Его живо интересовали философия, история, естествоведение, особенно же успехи в области анатомии, гистологии и физиологии человека. Но в нем продолжал жить также интерес к юридическим наукам и тем более к политической экономии. Не далее как в 1867 году он поместил в “Голосе” прекрасную статью “О голоде в России”, в которой чувствуется недюжинный экономист, глубоко понимавший в ту пору интересы народной жизни и корни экономического благосостояния государства.

Высоко ценя науку, Ушинский, присутствуя на университетских диспутах, не стеснялся говорить горькую правду и называть вещи своими именами, если ему казалось, что добивающийся ученой степени не имеет соответствующего этому научного ценза. Тут у него иногда происходили довольно горячие стычки с патентованными учеными, причем некоторые из них очень косо смотрели на вторжение Ушинского в ученую область, хотя диспуты – публичный ученый турнир, на котором каждый имел право слова. Вот каким образом на одном из диспутов у него вышло весьма неприятное столкновение.

Профессор Владиславлев (бывший несколько лет тому назад ректором С.-Петербургского университета, ныне умерший) защищал свою диссертацию о философии Плотина. Ушинский, присутствовавший на диспуте, также желал высказать свои замечания. Ему пришлось говорить вторым после официальных оппонентов, т. е. последним. Когда он встал и направился к тому месту, где заседал совет историко-филологического факультета, намереваясь говорить, навстречу ему поспешил председатель совета, т. е. декан факультета, г-н Срезневский. Показывая свои карманные часы, декан резко добавил, что не может позволить говорить ему более пяти минут. Это поразило присутствовавших, и они зашикали. Ушинский же, поклонившись декану, ответил: “Это – самая лучшая защита для докторанта”, – и вышел из аудитории. Вслед за ним направилась и почти вся присутствовавшая публика, выражая ему горячее сочувствие. Профессор О. Ф. Миллер тут же заявил протест против поведения декана, но это не помешало благополучному окончанию докторского диспута.

Это столкновение вызвало целую бурю негодования в печати против самоуправства декана. Ушинский же напечатал свои замечания на диссертацию Владиславлева в “С.-Петербургских ведомостях” Корша, – и это была поистине пророческая оценка Владиславлева как ученого.

Для характеристики разносторонности занятий Ушинского в эту пору надо добавить еще, что он постоянно следил за ходом занятий своих детей и руководил их учением. Третий, например, год “Родного слова”, от первого урока до последнего, был проштудирован А. Фролковым с двумя младшими сыновьями Ушинского под непосредственным его руководством. “Сам же он, – как говорит Фролков, – не мог давать уроков, и особенно своим детям. Малейшее затруднение учащихся, малейшая ошибка с их стороны сильно раздражали его, и он уходил, не окончив урока”.

Ушинский как натура цельная, не допускавший разлада между словом и делом, ставя семью одним из главнейших факторов воспитания, сам был идеально хорошим семьянином, горячо любимым всеми членами семьи, от мала до велика. Те немногие часы досуга, которые ему удавалось проводить в кругу семьи, он называл самыми приятными в его жизни.

Положение ушинского в это время можно бы назвать завидным. Не занимая никакого официального поста, он был видим и слышим на всю Россию, – для всех лиц, сколько-нибудь интересующихся педагогическими вопросами. Материальное положение его было в цветущем состоянии благодаря необычайному спросу на все его печатные труды. Ни от кого не зависимый, совершенно самостоятельный в выборе занятий и в распоряжении своим временем, он мог бы назвать себя даже счастливым; но, к сожалению, для этого ему недоставало самого главного – здоровья.

Вся жизнь его была исполнена разумной борьбы; вся его деятельность была употреблена на прокладывание самостоятельных путей. Такая трудная работа даром не дается, – и за успех пришлось заплатить здоровьем. Охваченный лихорадочною жаждою деятельности, он сделал большую ошибку, засидевшись в Петербурге с 1867 до весны 1870 года, так как надорванная грудь его не выносила сырых петербургских осени и весны. Весною 1870 года он чувствовал себя так плохо, что вынужден был наконец отправиться за границу, намереваясь проехать прямо в Италию. Но в Вене он окончательно расхворался и пролежал около двух недель. Местные медицинские знаменитости посоветовали ему возвратиться в Россию, ехать прямо в Крым и лечиться кумысом.

Так он и сделал, поселившись недалеко от Бахчисарая, в имении г-на Варле, где было кумысолечебное заведение. В течение месяца силы его настолько восстановились, что он задумал подробно ознакомиться с Крымом. С этой целью он поехал на южный берег Крыма и в Симферополь. Сюда он случайно прибыл в самый разгар съезда народных учителей и был принят симферопольским обществом с таким почетом, который превосходил самые смелые его ожидания. Учение в народных училищах было уже окончено, и Ушинский, по предложению местного директора народных училищ, г-на Соича, поехал вместе с ним в Бахчисарай, чтобы познакомиться с татарскою школою (медресе), главным образом – с новым отделением ее – для обучения учеников медресе русскому языку. Здесь ему впервые пришлось видеть на деле практическое применение в школе своего “Родного слова”, и притом вполне удачное. Взрослые ученики-татары, в возрасте 20–35 лет, с удовольствием заявляли Ушинскому, что русское чтение и письмо дается им несравненно легче татарского; что в библиотеке каждого из них обязательно есть “первый год” “Родного слова”, наряду с Кораном и семью толкованиями его на арабском языке.

По возвращении из Бахчисарая, Ушинский неоднократно посещал учительский съезд, принимая деятельное участие в его прениях. Тут он проявил свое обаяние как педагог-руководитель, умеющий передать в немногом многое, умно, авторитетно и доказательно поправить и направить других, – и положительно очаровал присутствовавших на съезде.

Когда стало известно о дне отъезда Ушинского из Симферополя, не только участвовавшие в съезде, но и некоторые из горожан, поклонников и почитателей его педагогического таланта и трудов, явились к нему в гостиницу, чтобы проститься и проводить его. Растроганный таким вниманием, Ушинский вместе с тем в простой, задушевной прощальной беседе с собравшимися еще раз убедился, что кабинетные педагогические труды его нашли уже хорошее применение в жизни. Обрадованный этим, он дал горячее обещание присутствовавшим посвятить последующую свою жизнь исключительно на пользу нарождавшегося у нас народного образования и выразил желание переделать свое “Родное слово” специально для народной школы. Многие из народных учителей и некоторые из посторонних провожали его за несколько верст от Симферополя.

Много энергии прибавило Ушинскому это искреннее, бесхитростное, бескорыстное выражение тружениками народного образования уважения и благодарности за его педагогические труды. В горячей душе его загорелись планы новых педагогических трудов. Вот что, например, писал он около этого времени одному из близких друзей своих в Петербурге: “Написать книгу для народной школы составляет уже давно мою любимую мечту; но, кажется, ей и суждено остаться мечтою. Прежде мне необходимо кончить “Антропологию”, и потом только я сколько-нибудь применю “Родное слово” к потребностям сельской школы. Кроме того, у меня на душе еще первоначальная география как окончание “Родного слова”. Вот сколько дела, а где силы? И всего досаднее, что в голове все это давно готово, так что три-четыре месяца прежнего здоровья, – и я бы, кажется, все кончил”. Судьба послала ему даже и некоторое улучшение здоровья. Проехав из Симферополя в Ялту и прожив здесь несколько недель, он почувствовал значительное восстановление сил. Встретившись в Ялте с Н. И. Костомаровым, он принялся горячо убеждать его взять на себя исполнение той части “третьего года” “Родного слова”, которая посвящена истории, т. е. иначе – написать отечественную историю для детей. По мнению ушинского, этот труд наиболее подходил Костомарову как великому мастеру популяризировать исторические события. Доводы были настолько убедительны, что Костомаров дал свое согласие в принципе. Это очень обрадовало Ушинского, так как он верил теперь в осуществление своего “Родного слова” в той программе, как оно было задумано и изложено во II части его “Руководства к преподаванию по “Родному слову”.

Полный самых лучших надежд, бодрый духом и телом, покидал он Крым в конце июля 1870 года, в расчете на скорый возврат туда со всем своим семейством. Прекрасное влияние Крыма на состояние здоровья заставило его приторговать небольшое поместье по соседству с Ялтой, для постоянного житья.

С такими расчетами и планами торопился он к семье, ожидавшей его в имении Богданка Черниговской губернии Новгород-Северского уезда. Было и особое обстоятельство, торопившее его возврат к семье. Старший сын его, Павел, только что окончив курс во второй С.-Петербургской военной гимназии, был назначен к поступлению в одно из высших военных учебных заведений и проводил лето с семьею, в деревне. Юноша был прекрасно развит физически, умственно и нравственно, блестяще учился и вообще подавал большие надежды. Отец очень любил его, видел в нем опору семьи, в случае своей смерти, – и это значительно ободряло его. Но он приехал в свою Богданку как раз в день похорон сына, по нечаянности смертельно ранившего себя на охоте…

Это был слишком уж жестокий удар, окончательно подломивший физические и душевные силы только что вернувшегося домой отца. Оставаясь спокойным по наружности, Ушинский весь ушел в себя, избегая даже разговоров со знакомыми. Чувствуя, что силы покидают его, он очень сокрушался об участи малолетних своих детей.

Осенью того же года он перевез семью в Киев, где поместил двух своих дочерей в институт. Но жизнь в Киеве страшно тяготила его. “Хорошо ли мне в Киеве? – писал он в ответ на письмо одного из петербургских своих друзей. – Увы, не хорошо. Душит глушью – и ничего близкого сердцу; но думаю, что для семьи моей будет лучше, чем где-нибудь. Обо мне же думать нечего – моя песня, кажется, окончательно уже спета”.

Доктора в это время усиленно торопили его в Крым, куда он и стал собираться, но на этот раз крайне неохотно. В это время до него дошел слух, что симферопольская учебная администрация получила строгое замечание и внушение за тот почет, который был оказан ему, главным же образом – за допущение его к участию в съезде учителей. Это было последнею каплею горечи, переполнившей его душу и отравившей те воспоминания и надежды, которые у него связаны были с Крымом. Он рвался в Петербург, в круг близких друзей, которые могли бы его поддержать, – ему нужно было ощущение жизни.

“Худ ли, хорош ли Петербург, – писал он в это время одному из наиболее близких друзей своих, Я. П. Пугачевскому, – но я с ним сжился сердцем, в нем протекла самая существенная часть моей жизни: много перечувствовано и горя, и радости и много проработано; там я таскался без куска хлеба и там же составил состояние; там напрасно искал места уездного учителя и беседовал с Царями; там был неведом ни одной душе и там приобрел себе имя – надеюсь, честное, – и вот почему слеза навертывается у меня на глаза, когда я вспоминаю Петербург и что, по всей вероятности, мне уже более не видать его”.

К несчастью, предчувствие это сбылось…

ГЛАВА VIII. СМЕРТЬ И ГРОМКАЯ СЛАВА

Кончина Ушинского. – У гроба и могилы его. – Чествование памяти Ушинского повсеместно в России. – Имя Ушинского как имя народное. – Тайна замечательного успеха Ушинского. – Вина русского общества перед памятью Ушинского. – Предстоящее двадцатипятилетие со дня его смерти

Крайне неохотно отправился Ушинский в Крым с двумя своими младшими сыновьями. В дороге он простудился, и, по прибытии в Одессу, у него открылось воспаление легких. Он немедленно выписал из Киева остальную часть семьи, вполне сознавая, что пришел его конец.

21 декабря 1870 года, часа за четыре до смерти, он почувствовал сильное облегчение и выразил прежде всего желание одеться во все чистое. Находясь прежде в сидячем положении, пожелал лечь в постель и попросил, чтобы как можно ярче осветили комнату. Когда это было исполнено, пожелал выслушать чтение “Ундины” Жуковского. По окончании чтения он позвал к себе всех детей и, по обыкновению, помолился вместе с ними. Отпустив детей, уснул… навеки, тихо, без агонии, в полном сознании.