Полная версия:

Музеи смерти. Парижские и московские кладбища

Парижские кладбища упоминаются в литературных текстах, например у Франсуа Рабле в карнавализованном романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (середина XVI века). Пантагрюэль «утверждал, что в этом городе хорошо жить, а умирать плохо, оттого что бродяги на кладбище младенцев греют себе зад костями мертвецов»[53], то есть разводят костер из валяющихся там костей. Другой персонаж, хитрый Панург, кладет себе в карманы пакетики со вшами и блохами, собранные там же у нищих, и приделывает к ним тростинки или перья (для писания), чтобы запускать их за воротнички самых «милых» девиц, особенно в церкви. Оба случая описаны в гротескной и комической манере, соответствующей эпохе.

После закрытия Saints-Innocents и других городских кладбищ для переноса останков были вырыты катакомбы. Парижские катакомбы располагались на месте древних каменоломен и шахты для известняка на левом берегу Сены, в то время это была самая окраина города. Еще в Средневековье парижане добывали там материал для строительства города. Ставшие знаменитым оссуарием катакомбы содержат останки примерно шести миллионов человек, причем, в отличие от кладбища Невинных, где кости иногда складывали небрежно, здесь царил полный порядок. Парижские катакомбы состоят из лабиринтов, в некоторых местах украшенных черепами и разного рода костями на манер Капуцинской церкви в Риме (см. с. 17), но не так искусно. В XIX веке они частично были открыты для посещения и вскоре стали городской достопримечательностью. Катакомбы расположены недалеко от центра, в районе Монпарнас, и до сих пор посещаются туристами.

* * *В начале XIX века за чертой Парижа (extra muros) были учреждены так называемые садово-парковые кладбища; в отличие от церковных они имеют светский характер, несмотря на множество могил с христианскими надгробиями, такими как кресты и распятия. Садово-парковых кладбищ было четыре: Пер-Лашез (1804) на востоке, Пасси (1820) на западе, Монпарнас (1824) на юге, Монмартр (1825) на севере. Построенные по приказу Наполеона 1804 года, все они, кроме Пасси, располагались на склонах холмов. Прототипом для них послужил английский сад – антипод французского с его геометрией, прямолинейными дорожками, аккуратно подстриженными деревьями и кустами: на манер Версальского парка, отвечавшего эстетике неоклассицизма[54].

Французский сад в садово-парковом искусстве символизировал человеческое господство над природой. Пейзажный стиль английского сада воплощал возвращение к природе во всем ее величии и естественности. Его характерные черты: плавность и отсутствие прямых линий, неровный рельеф и извилистые дорожки, лужайки, цветники и пруды, скамейки под деревьями, иногда предметы старины. Любопытно, что в случае кладбищ английский парковый стиль, воплощавший идиллию и ностальгию по ушедшим, впервые был усвоен именно во Франции. Он настраивал посетителя на медитацию, типичную для предромантизма, а затем романтизма. Размышления о смерти в художественной литературе часто принимали форму кладбищенской элегии, начиная с сентименталистской «Элегии, написанной на сельском кладбище» (1750) Томаса Грея (см. с. 10).

Новое кладбище отменило макабрическое memento mori в надгробных изображениях, хотя ранее церковь относилась к нему вполне благосклонно. В конце XVIII века возникло представление о смерти как о вечном покое или вечном сне; французское cimetière происходит от греческого coimeterion – «место, где спят». Культ возвышенного был провозглашен молодым Эдмундом Берком в эстетическом трактате «Философское исследование о происхождении наших идей о возвышенном и прекрасном» (1757); возвышенное автор соотносит со страхом и ужасом, включая страх перед смертью, и противопоставляет смерть – упокоению. В этом отличие романтического отношения к смерти: в нем ощущение вечного покоя как глубокого сна иногда совмещается и с состоянием ужаса.

* * *Парижские садово-парковые кладбища превратились в элегические города мертвых (некрополи). Эрин-Мари Легаси утверждает, что новые формы кладбищенского упокоения создавались в противовес насилию Французской революции и отвечали потребности в восстановлении стабильности и создании соответствующих общественных пространств[55]. Со временем кладбища стали отражением города живых, и теперь на кладбищенской карте указываются улицы и переулки, а также адреса покойников (номер участка и места). Эти новые публичные пространства на периферии Парижа постепенно начали приобретать историческую значимость[56]: людей переносили сюда после смерти, живые представители нескольких поколений посещали здесь своих мертвых; самые значительные могилы до сих пор представляют интерес как объекты истории и искусства. Соотношение времени (памяти и истории) и пространства (ландшафта смерти) стало не таким, каким было в кладбищенской экономике Saints-Innocents: мертвые обрели возможность «вечной жизни» на одном и том же месте. Правда, ее обрели только знаменитые и богатые, покупавшие могилу навсегда, тогда как большинство парижан продолжали хоронить в общих могилах, в лучшем случае – в отдельной могиле на определенный срок.

К новым кладбищам вполне применима концепция «пространственного поворота», возникшего в социальной теории в 1970–1980‐х годах. Еще в конце 1960‐х Мишель Фуко утверждал: хотя в XIX веке время и доминировало, пространство остается не менее, а иногда и более значимой концептуальной категорией в изучении культуры любого общества[57].

На садово-парковых парижских кладбищах историческое время отчасти заменило сакральное (воскресение из мертвых в конце мира), хотя для верующих оно оставалось не менее значительным, чем секулярная темпоральность. Как я пишу во Вступлении, Томас Лакер утверждает, что мертвое тело выполняет в обществе цивилизующую «работу». Фуко пишет, что утрата религиозных ценностей и веры в бессмертие привело к европейскому культу смерти в XIX веке, вследствие чего люди начали уделять значительно больше внимания мертвому телу как последнему следу (trace) человеческого существования. Он также полагает, что погребение покойника в отдельной могиле становится столь существенным в конце XVIII столетия[58] потому, что оно ассоциируется с буржуазной индивидуализацией смерти и присвоением кладбищенского пространства. Но не только: «…индивидуализация трупа, гроба и могилы возникла в конце XVIII в. <и> по политико-санитарным мотивам уважения к живым»[59], – имеется в виду опасность миазмов разлагающихся трупов и дурной воздух – современная буржуазия была озабочена ольфакторной стороной жизни в целом.

Из нового отношения к мертвому телу и кладбищу следует возрастающая в XIX столетии значимость секулярной памяти, которая выражается среди прочего в более индивидуализированном оформлении могил. Этим же в известной мере объясняется появление роскошных надгробий на могилах известных и богатых людей.

В XIX веке парижские кладбища превратились в новое пространство современного искусства, в своего рода скульптурные садово-парковые музеи. (Напоминаю читателю, что Фуко называет кладбище и музей гетеротопиями, в которых, как я пишу, время опространствливается.) Надгробия становятся «паблик-арт», а их скульпторы и архитекторы – мастерами в новой профессии, в которой не только пространственные параметры и политические факторы, но и частная жизнь (память и пожелания скорбящих) обретают новое измерение. А наличие богатых и знаменитых заказчиков позволяло художникам повышать свою профессиональную репутацию и заработок.

Описывая интересные и необычные памятники садово-парковых парижских кладбищ, изначально находившихся вне города, особое внимание я уделяю художественным характеристикам кладбищенских жанров: мавзолеев в виде усыпальниц, плакальщиц, портретных надгробий и проч., – а также избранным оригинальным памятникам. Выделенный мною жанр реалистической эффигии (лежащего на могиле трупа в натуральную величину) изображает состояние тела между жизнью и смертью – в отличие от старых транзи, изображающих разлагающийся труп (репрезентация жуткой стороны смерти, которая перестала фигурировать в конце XVII века). Некоторые памятники, созданные в этом жанре, изображают человека на том месте, где он был убит или умер: известные мужские эффигии, появившиеся во второй половине XIX века, обычно принадлежат революционерам, а также убитым на дуэли или в катастрофе. Важно и то, что они полностью опровергают вертикальность – один из основных параметров кладбищенского пространства.

III. Пер-Лашез – Père Lachaise

Первое парижское загородное кладбище, Пер-Лашез, было открыто в 1804 году – на той же неделе, когда Наполеон стал императором. Оно располагалось на достаточно высоком холме Мон-Луи[60], на земле бывшего монашеского сада, ранее принадлежавшего иезуитскому ордену. Само кладбище носит имя Франсуа д’Экс де Лашез, духовного наставника Людовика XIV. Его архитектором Наполеон назначил Александра Теодора Броньяра. Поначалу оно почти не использовалось. Для привлечения «клиентов» туда стали переносить останки известных французов, в первую очередь Жана де Лафонтена и Мольера, которым были установлены памятники в виде саркофагов, но это мало что изменило. А вот когда в 1817 году на Пер-Лашез с большой помпой перенесли предполагаемые останки знаменитых средневековых любовников Элоизы и Абеляра, это возымело должный эффект. Одной из функций новых кладбищ вполне предсказуемо стало увековечение памяти знаменитостей.

На могиле Элоизы и Абеляра, до сих пор привлекающей посетителей, установлена неоготическая капелла; в ней на гробнице лежат стилизованные изображения легендарной пары с молитвенно сложенными на груди руками (ил. 1 и 2). В кладбищенской терминологии такие памятники называются эффигиями (от лат. effigiē – «репрезентация»; термин возник в Средневековье). Как отмечает Филипп Арьес, несмотря на горизонтальность эффигий, изображающих упокоение смерти, складки их одеяний соответствуют стоящим, а не лежащим фигурам[61], как бы предвещая вертикальность воскресения в будущем. Это состояние можно описать как промежуточное – между смертью и ожиданием новой жизни.

Вскоре на парижских садово-парковых кладбищах стали встречаться семейные усыпальницы в виде неоготического склепа с арками, стрельчатыми и орнаментальными шпилями[62] (ил. 3), основным прототипом которых служил, разумеется, готический собор. Обращение к архитектуре предшествующих эпох усиливает роль исторической памяти в культурном пространстве. Стандартными надгробиями были капеллы, и не только неоготические[63], но и византийские с полукруглым куполом (ил. 4)[64].

Ил. 1, 2. Капелла и эффигии Элоизы и Абеляра

Ил. 3. Неоготическая капелла

Ил. 4. Византийская усыпальница семьи Н. Ф. Кая

Возрождение готического стиля в литературе на рубеже XIX – ХX веков, начатое английскими поэтами-романтиками Озерной школы Уильямом Вордсвортом и Сэмюэлом Кольриджем, связывают с архитектурной готикой[65]. Такая последовательность – влияние визуального искусства на художественную литературу – была редкостью, однако много лет спустя она станет отчасти типизировать модернизм и авангард. Вспомним высказывание Марселя Пруста о том, что роман «В поисках утраченного времени» выстроен как готический собор. Будучи большим поклонником Джона Рескина, художественного критика Викторианской эпохи, Пруст использовал его архитектурную метафору готического собора, применив ее к структуре своих романов[66]. Иными словами, он превратил время в пространственную метафору. В романе «В сторону Свана» (1913) Пруст пишет, что церковь в Комбре была «зданием, помещавшимся, если можно так сказать, в пространстве четырех измерений – четвертым измерением являлось Время, – зданием, <которое> преодолевал<о> не просто несколько метров площади, но и ряд последовательных эпох»[67]. Это высказывание вполне применимо к опространствливанию времени на кладбище. Сам Пруст похоронен на Пер-Лашез.

Ил. 5. Мавзолей гр. Елизаветы Демидовой (Jaunet и Quaglia)

Вспоминаются также слова Андрея Белого из «Записок чудака» (1922): «Готический стиль кружевел нам из Страсбурга <…> Нам готика дышит годами; и – вот: уже встают: кружевной собор Страсбурга, Кельнский собор, Сан-Стефан»[68]. Белый превращает готику во временну́ю форму: готика дышит, становясь кружевом, которое «кружевеет» в течение нескольких столетий. Имеется в виду превращение камня в кружево – окаменевший узор готической архитектуры. Таковы воспоминания Белого о поездке по Европе. С полным правом можно сказать, что готическая капелла на могиле Элоизы и Абеляра кружевеет нам из Парижа[69].

Среди других возрожденных архитектурных стилей на Пер-Лашез – античный храм с ионическими или коринфскими колоннами, часто с декоративными капителями, но он встречается значительно реже, чем готический. Знаменитый ранний пример – мавзолей графини Елизаветы Демидовой (урожденной Строгановой), умершей в 1818 году (ил. 5). Учрежденный только в 1850‐м ее мужем, богатым заводчиком Николаем Демидовым[70], он стоит на склоне кладбищенского холма, a к склепу, в котором находится гробница, ведут ступени. Склеп на высоком постаменте, созданный архитектором Жоне (Jaunet) и скульптором Квалья (Quaglia), возвышался над соседними могилами, и оттуда, с высоты птичьего полета, открывался вид на кладбище[71]. Долгое время склеп считался самым большим памятником на Пер-Лашез.

Ил. 6. Склеп кн. Зинаиды Долгоруковой

Другой примечательный склеп на Пер-Лашез, возникший значительно позже и в русском стиле, принадлежит княгине Зинаиде Долгоруковой (с. 1883). Часовня с золотым куполом и православным крестом, подобно склепу Демидовой, возвышается над окружающими могилами (ил. 6); по некоторым источникам, в нем захоронена и дочь Долгоруковой – Вера Лобанова-Ростовская[72]. Застекленная скульптура изображает сидящую мать и коленопреклоненную скорбящую дочь.

Ил. 7. Склеп Marguerite Poccardi (Альфред Буше)

Возвращаясь к античному стилю, но забегая вперед хронологически: надгробие двенадцатилетней Маргерит Поккарди (Marguerite Poccardi), которая умерла от испанского гриппа («испанки») в 1920 году (скульптор Альфред Буше), изображает девочку, сидящую на скамейке и окруженную руинами древнегреческого или римского храма (ил. 7). Гёте во время итальянского путешествия (1786–1788) хвалит в своем дневнике древние руины Пестума[73], а Помпеи, своего рода кладбище, провозглашает природным бедствием, принесшим последующим поколениям «столько удовольствия». В некотором отношении руины напоминают memento mori; ведь они ближе к смерти, чем цельные храмы, капеллы, мавзолеи. Европейский культ руин возникает в эпоху романтизма.

Ил. 8. Якоб Роблэ. «Молчание» (Огюст Прео)

На Пер-Лашез встречаются захоронения и в египетском стиле, особенно в виде пирамид (семейные мавзолеи) и обелисков. Знаток древностей и сторонник классицизма, французский теоретик искусства Антуан Катрмер де Кенси (1755–1859) считал египетское и древнегреческое искусство архитектурным «праязыком», а готическую архитектуру – одной из его «разновидностей»[74]. Он активно участвовал в становлении Пер-Лашез, и еще в 1788 году написал статью для Encyclopedie metodique о запланированных садово-парковых кладбищах. Его классификация надгробных памятников сыграла важную роль в ранний период развития и неоклассического, и неоготического архитектурных кладбищенских стилей[75]. Если для Кенси главным было искусственно созданное, то предромантизм и романтизм восславляли природу.

Уникальное романтическое надгробие совсем в ином ключе, с аллегорическим названием «Молчание» (1842), стоит на могиле еврейского предпринимателя Якоба Роблэ (ил. 8). Это в еврейской части Пер-Лашез, недалеко от семейного мавзолея Ротшильдов[76]. На мраморном декоративном медальоне изображена загадочная фигура молчания смерти, необычным образом тематизирующая промежуточность жизни и смерти. Живая жизнь, растительная и птичья, окружает голову женщины, жестом призывающей к молчанию. Выполненная Огюстом Прео скульптура была воспринята в свое время как пример нового искусства. Среди прочих она повлияла на Одилона Редона, известного художника-символиста, у которого есть похожая картина с тем же названием (1911)[77].

* * *Пер-Лашез стал главным парижским некрополем для представителей искусства: живописцев, скульпторов, архитекторов, писателей, композиторов. Из писателей – помимо более старых драматургов Мольера и Бомарше, автора «Свадьбы Фигаро», – там похоронены: более молодой драматург Эжен Скриб; прозаики – романтик Шарль Нодье и реалист Бальзак; поэты-романтики Жерар де Нерваль и Альфред де Мюссе; символисты-эстеты Жорж Роденбах и Оскар Уайльд, сюрреалист Поль Элюар. Из русских на Пер-Лашез временно был похоронен Герцен, останки и памятник которого затем перенесли в Ниццу на кладбище Шато.

Один из приметных памятников принадлежит раннему живописцу-романтику Теодору Жерико, умершему в 1824 году (ил. 9). На передней стороне гробницы изображена самая известная его работа «Плот Медузы» (1819) в виде горельефа[78]. Сверху полулежит утомленный художник; с кистью в одной руке и палитрой в другой, он смотрит вдаль, словно пишет именно «Медузу». Большой бронзовый надгробный памятник, установленный на могиле в 1884 году, выполнил признанный французский скульптор и художественный критик Антуан Этекс.

Ил. 9. Теодор Жерико (Антуан Этекс)

Садовый парк смерти предлагает архитектурный и скульптурный словарь надгробий и их исторических стилей, однако, как и всюду, наиболее интересные произведения из него выбиваются. Самые оригинальные памятники писателей на Пер-Лашез – у Роденбаха (ил. 10) и Уайльда (ил. 11), умерших в эпоху fin de siècle. Первый – бельгийский поэт и прозаик, автор символистского романа «Мертвый Брюгге» («Bruges la morte», 1892); второй – английский поэт и прозаик, автор знаменитого декадентского романа «Портрет Дориана Грея» (1890)[79].

Ил. 10. Жорж Роденбах (Шарлотта Бенар)

Надгробие Роденбаха (около 1898) в стиле модерн изображает писателя, который восстает из взломанного гроба и при этом в вытянутой вверх руке держит розу, как бы предлагая ее посетителю. Стремление прочь из могилы вполне соответствует эмоциям, связанным с относительно ранней смертью Роденбаха[80] (ему было лишь 43 года). В бронзовой скульптуре Шарлотты Бенар (Дюбрей) он похож на себя – портретный стиль надгробий возник в середине XIX столетия.

В самом известном тексте Роденбаха, аллегорическом «Мертвом Брюгге», посвященном одиночеству и печали, повествователь создает посмертный культ своей давно умершей жены; он живет в мертвом городе, окруженный ее вещами. «Мертвый Брюгге» несколько раз экранизировался – в первую очередь в немом фильме «Грезы» (1915) кинорежиссера Евгения Бауэра[81]. В одном из эпизодов мертвые встают из гробов; изображается также сцена из оперы Джакомо Мейербер «Роберт-Дьявол» (1831), в которой дьявол вызывает монахинь из могил: надгробные камни поднимаются, и вместе со святой Розалией они восстают с воздетыми руками, напоминая памятник Роденбаху[82]. Стоит отметить, что «Мертвый Брюгге» был чуть ли не первым романом, иллюстрированным фотографиями старинного города, – иными словами, уже сам автор внес визуальность в свой текст, тем самым изобразив то, что станет называться spatial form (пространственная форма) – объединение словесного и визуального искусств, возникшее в модернистской литературе[83].

Ил. 11. Оскар Уайльд (Яков Эпштейн)

Что касается кладбищенского объединения слова и образа, его, во-первых, представляют высеченные эпитафии на надгробиях, например последняя строфа знаменитой элегии Томаса Грея (см. с. 11). Эпитафия на памятнике Уайльду[84], источником которой послужила его «Баллада Редингской тюрьмы», обращается к изгнанию Уайльда из общества за «разврат»:

И чаша скорби и тоскиПолна слезами тех,Кто изгнан обществом людей,Кто знал позор и грех[85].Необычное надгробие Уайльда[86] было изваяно британским скульптором-авангардистом Яковом Эпштейном в 1912 году (Уайльд умер в 1890‐м), а установлено в 1914‐м (ил. 11). Скульптура, изображающая готового полететь ангела-демона, напоминает древних египетских и ассирийских сфинксов[87], которыми богата коллекция Британского музея, где Эпштейн их, скорее всего, и изучал. В отличие от древнего сфинкса (полуженщины-полуживотного) этот сфинкс – мужчина, у которого ранее были мужские гениталии[88]. Он выполнен в модернистской манере, совмещающей кубистскую геометричность с орнаментальностью (головное убранство)[89].

В середине ХX века могила Уайльда стала объектом паломничества (особенно гей-сообщества), местом для отпечатков поцелуев ярко накрашенных губ и граффити, представляющих собой своего рода эпитафии, которые в течение многих лет приходилось счищать. В 2011 году надгробие огородили стеклом, не только из‐за граффити и поцелуев, но и из соображений «гигиены» (!). Это ничего не изменило: поклонники целуют ограду и на ней же оставляют свои надписи-эпитафии, хотя там и висит табличка с просьбой не «пачкать» ее из уважения к могиле. Кладбищенской администрации по-прежнему приходится устраивать регулярную уборку.

Надгробия Роденбаха и Уайльда выделяются на Пер-Лашез – модернистские памятники встречаются там нечасто. Подобно Роденбаху, Уайльд совмещал слово и образ в своих произведениях, особенно в «Портрете Дориана Грея», где живопись исполняет основную сюжетную (а также моральную) функцию: Дориан Грей остается вечно молодым, однако на портрете, где он изображен красивым юношей, герой стареет и в качестве расплаты за «аморальные» наслаждения становится уродом; таково необычное соотношение между жизнью и искусством в романе.

Много лет спустя на могиле Джима Моррисона, поэта и харизматичного лидера известной рок-группы «The Doors», умершего в 1971 году, поклонники тоже стали оставлять надписи. Когда в 1980‐м мы с моей пятнадцатилетней дочерью посетили Пер-Лашез, увидеть могилу Моррисона было для Аси главной задачей. Мы долго ее разыскивали, а затем сидели на ней с местными и иностранными тинейджерами. Запомнилось, что не только его, но и соседние могилы были покрыты самыми разными граффити, включая тексты из песен Моррисона, а путь к ней указывали красные стрелки на могилах в том районе кладбища, где он лежал, которые регулярно смывали, но вскоре они возвращались опять. Бюст Моррисона, установленный на могиле, был украден. Несколько лет тому назад могилу обнесли металлической решеткой (ил. 12). Теперь на ней стоит другой памятник, но к нему подойти нельзя. Такова одна из форм современного кладбищенского общения живых с мертвыми кумирами.

Ил. 12. Джим Моррисон. Новое надгробие (2018)

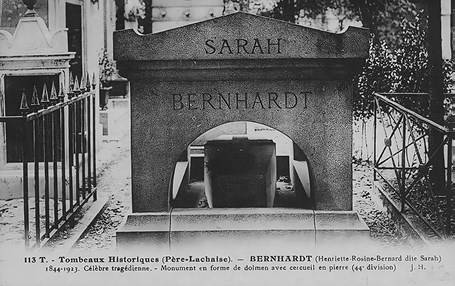

Разумеется, на Пер-Лашез похоронены государственные деятели, военные чины и революционеры, ученые, издатели и журналисты, финансисты и математики, социологи и историки, философы, адвокаты, авиаторы, актеры, певцы и многие другие. Из известных ученых-социологов там покоится Огюст Конт, родоначальник позитивизма; из философов – Вениамин Констант и постструктуралист Ж.-Ф. Лиотар; из авиаторов – Хорхе Чавес[90] (1887–1910; из актеров – Ф.-Ж. Тальма (начало XIX в.), знаменитая актриса эпохи fin de siècle Сара Бернар, надгробие которой (здесь мы видим его на старой открытке) напоминает бункер (ил. 13), Ив Монтан и Симона Синьоре (вторая половина ХХ в.); из певиц – Эдит Пиаф (ее семейная могила – одна из самых посещаемых на Пер-Лашез).

Ил. 13. Сара Бернар (открытка)

Ил. 14. Виктор Нуар. Эффигия (Жюль Далу)

Ил. 15. Луи-Огюст Бланки. Эффигия (Жюль Далу)