Полная версия:

Невеста для царя. Смотры невест в контексте политической культуры Московии XVI–XVII веков

В третьей и четвертой главах прослеживается история смотра невест на протяжении XVI века. Третья глава начинается со второй женитьбы Василия III и заканчивается второй свадьбой Ивана IV. В этой главе показано, как смотр невест вырастает в существенный элемент политической культуры Московии, одновременно символизируя и обеспечивая ту политическую систему, что строилась вокруг женитьбы царя. В главе рассматриваются вопросы, которые, по-видимому, ставились и были решены самими московитами в связи с новым обычаем: устраивать ли смотр невест только для царя или организовывать его и для других мужчин династии? устраивать ли смотр невест только для первого брака царя или и для последующих тоже? насколько свободен царский выбор и какую роль в отборе должны играть бояре и царские фавориты? В четвертой главе особое внимание уделено брачным излишествам Ивана IV. Показано, как «Грозный царь» продолжал использовать смотры невест, чтобы жениться снова и снова, и исследуются политические и династические цели, стоявшие за многочисленными браками царя, а также связи между его свадьбами и женитьбами его сыновей. В главе представлены ответы на популярные вопросы: сколько жен было у Ивана IV (четыре, пять, семь или восемь)? насколько легитимны и каноничны были его браки? В этих двух главах приведены новые архивные материалы, проливающие свет на личную жизнь Ивана IV, представлены новые перспективы в анализе взаимосвязей между царскими браками и внешней и династической политикой Московии.

В пятой главе мы, следуя за хронологией, переходим к смотрам невест для первых двух царей династии Романовых. Здесь в центре нашего внимания хорошо задокументированные и печально известные скандалы, сорвавшие брачные планы царей: две потенциальные невесты были отравлены, еще одной намеренно слишком туго заплели волосы, и она упала в обморок, о другой распространяли скандальные слухи, – все эти девушки стали жертвами заговоров бояр и придворных фаворитов, считавших, что царский выбор невесты создаст угрозу их собственному положению при дворе. Благодаря счастливому стечению обстоятельств архивные источники дошли до наших дней и позволили сформировать взгляд на механизмы взаимовлияния политики и брака в России XVII века, о чем и идет речь в пятой главе.

В конце книги анализируется постепенное отмирание обычая смотра невест и восстановление междинастических браков как инструмента дипломатии в правление Петра I. Последние смотры невест состоялись в 1680‐х годах. Именно тогда, еще до революционных реформ Петра I, политическая культура претерпевала фундаментальные изменения, лишавшие смотр невест принадлежности к творимой заново политической культуре. Когда двор избавился от ряда отживших ритуалов и чинов, обычай смотра невест был исключен из культурного пространства и дворцовой политики. С исчезновением смотра невест династические браки вновь вошли в сферу дипломатии и внешней политики. Петр Великий благословлял брачные союзы своих детей и родственников с иностранными правителями, преследуя дипломатические цели. В отличие от государей XVI века он стремился изменить церковные каноны и правила, чтобы браки между членами православных и неправославных династий стали возможны. К концу правления Петра I Россия вновь появилась на королевском брачном рынке Европы, а эра смотров невест осталась в прошлом.

Щербатов знал и писал о брачных перипетиях в жизни самого Петра I, не одобряя их. В одном из своих наиболее известных сочинений – «О повреждении нравов в России» – он писал: «Не могу удержаться, чтобы не охулить развод его с первою супругою, рожденной Лопухиной, и второй брак, по пострижении первой супруги, с пленницею Екатериною Алексеевною»36. Для Щербатова второй брак Петра был постыден вдвойне: тот не только пренебрег русской женой ради иностранки, но и женился новым браком на женщине низкого происхождения. Такое поведение, по мнению Щербатова, подавало дурной пример: «…ибо пример сей нарушения таинства супружества, ненарушимого в своем существе, показал, что без наказания можно его нарушать»37. Щербатов считал, что второй брак первого русского императора приводит к проблеме неравных браков. Этот брак воскресил старые споры о повторных женитьбах государей. Он считал, что поведение царя демонстрирует равнодушие к святости таинства брака, что царь отметает давние сомнения о культурных различиях между русскими женихами и иностранными невестами, а также возвращает иностранцев в Кремль спустя почти два века их отсутствия. Все эти и некоторые другие темы освещены в главах настоящей книги. Но по прочтении их нет никакой уверенности, что они получили бы одобрение Щербатова.

Глава 1

«СОЧЕТАТЬСЯ ЛУЧШЕ С ДОЧЕРЬЮ КОГО-НИБУДЬ ИЗ СВОИХ ПОДДАННЫХ»

Возникновение смотров невест в Московии

После размышлений и совещаний насчет своей женитьбы Василий Иоаннович решил в конце концов сочетаться лучше с дочерью кого-нибудь из своих подданных, чем с иностранкой, отчасти имея в виду избежать чрезвычайных расходов, отчасти не желая иметь супругу, воспитанную в чужеземных обычаях и в иной вере. Такой совет подал государю его казнохранитель и главный советник Георгий [по прозвищу Малый (Parvus)]. Он рассчитывал, что государь возьмет в супруги его дочь. Но в итоге по общему совету были собраны дочери бояр числом тысяча пятьсот, чтобы государь мог выбрать из них ту, которую пожелает. Произведя смотрины, государь, вопреки ожиданиям Георгия, выбрал себе в супруги Саломею (Salomea), дочь [боярина] Иоанна Сабурова (Sapur)38.

Этими словами из «Rerum Moscoviticarum Commentarii» габсбургский посол Сигизмунд фон Герберштейн описал события, сопровождавшие первый подтвержденный смотр невест в Московии, устроенный в 1505 году для Василия Ивановича, будущего Василия III (1505–1533). Безусловно, это весьма краткий отрывок. Тем не менее в нем представлен живой и, как выясняется, довольно точный взгляд на то, как в Московии появился смотр невест, кто стоял у его истоков и почему такой смотр стал основным средством выбора невесты для царя в XVI и XVII веках.

Согласно Герберштейну, идея смотра невест возникла в 1505 году в результате двух совещаний Василия с советниками. Герберштейн не отводит никакой роли Ивану III, отцу Василия, возможно, потому, что тот медленно умирал – жить ему оставалось месяц39. Первая беседа у Василия была с Юрием Траханиотовым, греком, прибывшим с Софьей (Зоей) Палеолог (второй женой Ивана III, матерью Василия) в Москву в 1472 году и ставшим одним из главных советников сперва Ивана III, а затем его сына40. Траханиотов предложил Василию взять в жены русскую девушку, не иностранку, а также подал идею смотра невест. По всей видимости, Василий обсудил идею Траханиотова с другими советниками, оставшимися неназванными. После этих обсуждений и появилось окончательное решение провести смотр невест, в котором, согласно сообщению Герберштейна, могла принимать участие и дочь Траханиотова. Когда Василий выбрал Соломонию Сабурову, Траханиотов, наверное, был весьма разочарован. Но он добился того, на что не рассчитывал, когда давал Василию свой совет (возможно, исходно это было не более чем планом женить царя на своей дочери), – положил начало почти двухвековому обычаю выбора царской жены посредством смотра невест41.

Герберштейн лично в Москве во время описываемых событий не присутствовал (он собрал информацию в ходе своих дипломатических миссий в Московию в 1517 и 1526 годах), а будучи иностранцем, еще и воспринимал вещи с точки зрения стороннего наблюдателя. Поэтому некоторые детали он трактовал неверно: имя невесты было Соломония, а не Саломея; имя ее отца – Юрий Константинович Сабуров, а не Иоанн Сапур; боярский чин он получил уже после (несомненно, по причине замужества дочери), а не раньше42. Но, невзирая на эти ошибки, отчет Герберштейна вполне правдоподобен43. Как будет показано в данной главе, предложение Траханиотова было правильной идеей, возникшей в правильное время. Именно в начале XVI века великокняжеская династия столкнулась с досадной матримониальной проблемой. Те источники, где правящая династия подыскивала супругов, или полностью исчезли, или внезапно стали нежелательны. Эти сложности позволили тому, что эгоистично предлагалось Траханиотовым, превратиться в обычай, который почти два столетия обеспечивал царские браки, формировал политику при дворе и создавал проекцию тщательно продуманного образа монархической власти в России44.

Русские и византийские смотры невест

Если, как говорит Герберштейн, Юрий Траханиотов был тем, кто предложил смотры невест будущему Василию III, откуда он взял эту идею? Скорее всего, Траханиотов был еще очень юн, когда сопровождал своего отца, Дмитрия Траханиота, и дядю, Юрия по прозвищу Старый, в Московию в 1472 году в свите Софьи Палеолог45. Был ли он знаком с историей Византии и сходными литературными сюжетами, которые могли вдохновить его? Были ли иные модели смотра невест, помимо византийских, для него примером? Имелись ли в Московии вдохновившие его источники? Или Траханиотов придумал эту идею с нуля?

В настоящее время существуют серьезные споры между учеными по поводу смотров невест в Византии. Споры начались сравнительно недавно – с публикации Уоррена Тредголда в 1979 году, в которой обосновывалась историчность пяти смотров невест в Византии между 788 и 882 годами46. Шведский филолог Леннарт Рюден ответил своим исследованием смотров невест, доказывая, что все пять случаев, описанные Тредголдом, не имели места в действительности, а являются всего лишь византийским литературным сюжетом47. Вскоре выдающиеся византологи заняли противоположные позиции: одни встали на защиту Тредголда48, другие согласились с Рюденом, часто ссылаясь на скудность источниковой базы (три жития святых, три записи в хронике и речь на погребение)49. Тредголд недавно снова вступил в бой, предложив убедительные и новые аргументы в пользу историчности смотра невест в Византии50, но споры не утихают – ни одна из сторон не готова уступать.

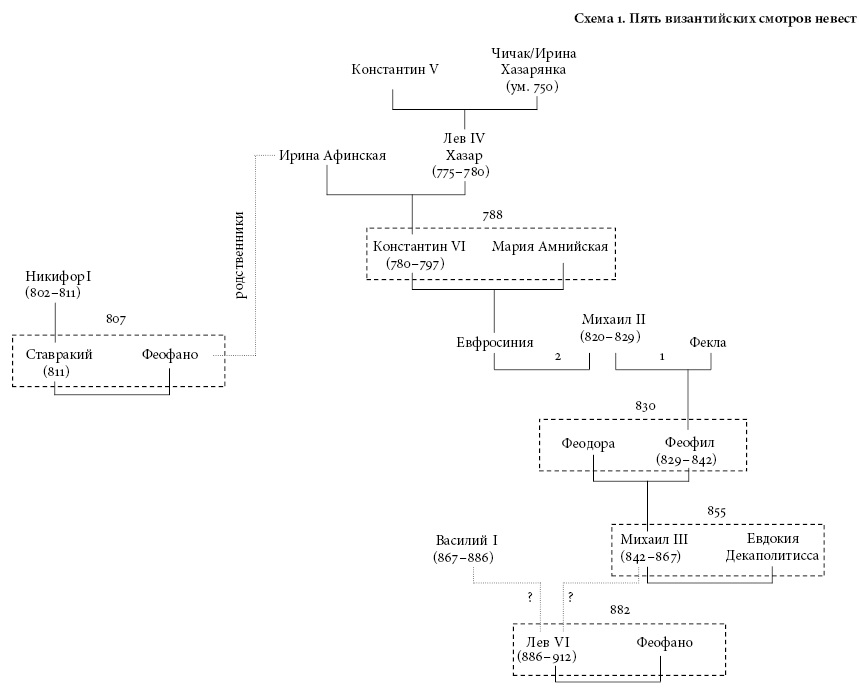

Даже среди тех, кто считает смотры невест в Византии историческим фактом, все же нет согласия в вопросе их генезиса. Стивен Рансимен и Ромилли Дженкинс полагают, что эта традиция пришла в Византию от хазар, чья империя с VII до X века простиралась на территории Половецкой степи и Северного Кавказа и чьи правители, каганы, заключали брачные союзы с членами византийских, а возможно, и ранних русских «династий»51. Первый византийский смотр невест был организован императрицей Ириной Афинской (годы жизни: 752–803) для своего сына Константина VI (годы правления: 780–797). Согласно Рансимену и Дженкинсу, императрица Ирина была вдохновлена своей свекровью, Чичак, дочерью кагана Вирхора, в крещении нареченной Ириной перед свадьбой с будущим Константином V (годы правления: 741–775) и имевшей прозвище Хазарянка, аналогично чему и ее сын Лев IV (годы правления: 775–780) имел прозвище Хазар (см. схему 1). Но, как указывает Тредголд, «эта гипотеза не слишком надежна». Чичак/Ирина Хазарянка (умерла в 750‐м) была уже мертва, когда ее внук выбирал себе в жены Марию Амнийскую на смотре невест в 788 году52. Чтобы произошла такая передача традиции от Хазарии к Византии, предполагаемая Рансименом и Дженкинсом, должно было идеально совпасть множество случайных обстоятельств. Как скептически выразился Тредголд, «Ирина Хазарянка могла рассказать своему сыну Льву [IV], который мог рассказать своей жене Ирине [Афинской] о смотрах невест, которые могли происходить в Хазарии»53. Скептицизм Тредголда оправдан, особенно учитывая отсутствие какой-либо уверенности, что такой обычай был принят у самих хазар.

Тредголд предполагает, что существовало два возможных альтернативных источника для появления византийского смотра невест, оба из Византии же. Во-первых, он оспаривает тот факт, что византийская императрица Ирина Афинская утвердила обычай в 788 году в ответ на решение Карла Великого порвать помолвку между своей дочерью Ротрудой и сыном Ирины Константином VI. По мнению Тредголда, смотры невест функционировали как «утверждение императорского достоинства и самодостаточности с целью показать, что сын [Ирины] может благополучно жениться без помощи недостойных доверия и диких [barbaric] франков»54. Во-вторых, Тредголд, между прочим, предполагает, что Ирина могла быть также (или вместо того) вдохновлена библейской Книгой Есфирь, во второй главе которой описан смотр невест. В любом случае ответственной за появление в Византийской империи смотра невест Тредголд считает Ирину Афинскую, а не Ирину Хазарянку, тем самым представляя этот ритуал не заимствованием, а местным изобретением. Как заключает ученый, «идея выбора для императора самой лучшей и самой красивой невесты путем соревнования не столь хитроумна, чтобы Ирина с советниками не могли придумать ее сами»55.

Добавим к предположениям Тредголда еще несколько возможных источников вдохновения для этой идеи. Один из них – отчеты о женитьбе императора Феодосия II на Афинаиде/Евдокии в 421 году. В отчете, сохранившемся в хронике («Хронографии») Иоанна Малалы, написанной через 150 лет после той свадьбы, сестра Феодосия II Пульхерия организует поиск невесты для императора среди дочерей аристократов в столице, а затем расширяет поиск, включив и простолюдинок. Свой выбор Пульхерия останавливает на девушке невысокого происхождения, но необыкновенно красивой – на Афинаиде, дочери языческого «философа». Феодосий II был сражен ее несравненной красотой и избрал Афинаиду себе в жены. Ее крестили под именем Евдокия и выдали замуж за императора, который был очень доволен. По другой версии – той, что запечатлена в «Parataseis syntomoi chronikai» («Краткие исторические очерки») приблизительно VIII века, – император оценил ум Евдокии (в дополнение к ее красоте), а также ум ее братьев, которые заслужили благодарность императора, когда перевели ему несколько запутанных надписей, выгравированных на античных руинах56. В обеих версиях демонстрируется неожиданный поворот в знакомом сюжете смотра невест (жениху предоставлен только один вариант) и тем не менее отражены – процитируем Джудит Херрин – «центральные составляющие конкурса красоты и критерии отбора: необыкновенная красота юной девушки и полное пренебрежение ее происхождением»57.

Еще один местный сюжет мог вдохновить императрицу – хорошо известный древнегреческий миф «Суд Париса». Рассказ менялся на протяжении веков как в греческой, так и в римской версиях, но ко II веку н. э. стал знакомой всем сказкой о конкурсе красоты, который проводил Зевс на свадьбе Пелея и Фетиды. Все боги Олимпа были приглашены на свадьбу, кроме Эриды. Разгневанная таким неуважением, она решила нарушить торжество и подкинула в толпу приглашенных золотое яблоко с надписью «прекраснейшей» (καλλίστη), правильно рассчитав, что среди богинь возникнет спор за это звание. Три богини – Афродита, Афина и Гера – попались на крючок и немедленно начали ссориться из‐за яблока. Зевс воспользовался возможностью потешить собственное озорство и, избрав Париса (иногда его называют Александром), сына троянского царя Приама, решать спор богинь, попросил его указать красивейшую. Каждая из богинь пыталась купить голос Париса, но только Афродита знала, чтó может стать лучшей взяткой – рука прекрасной Елены, той, которую Парис на самом деле считал прекраснейшей. Он наградил яблоком Афродиту, и история продолжилась знаменитым циклом о Троянской войне58.

Таким образом, византийские смотры невест, как предполагает Херрин, могут быть «византийской адаптацией „Суда Париса“»59. Мотив золотого яблока появляется в хронике Симеона Логофета при описании третьего (согласно Тредголду) византийского смотра невест, предпринятого в 830 году императором Феофилом60. На смотре невест Феофил отдал предпочтение прекрасной и умной Кассии, но отверг ее, когда на меланхоличное размышление Феофила «Через женщину зло пришло в мир» она дерзко ответила: «Но через женщину и благое начинается». Император отдернул руку с яблоком, которое было символом его выбора, и передал его другой претендентке, Феодоре. Ассоциативная связь между золотым яблоком и судом Париса может быть косвенным образом найдена и в описаниях русских смотров невест. Рассказывая о выборе царем Алексеем Михайловичем второй жены на смотре невест 1671 года, польский дипломат Яков Рейтенфельс пишет о нем как о «справедливом Парисе»61.

Независимо от своего происхождения – миф о суде Париса, Книга Есфирь или фантазия императрицы Ирины Афинской, – византийские смотры невест, по всей вероятности, не были просто «литературным вымыслом» или «сюжетными линиями». Как считает выдающийся византолог Жильбер Дагрон, «в период VIII и IX веков выбор жены порфирородного, или, в более общем смысле, юного наследного принца, был поводом устроить любопытный „конкурс красоты“, который описан в независимых источниках, числом составляющих дюжину или около того. Эти отчеты, хотя они и превратились с легкостью в притчи и вобрали многообразную символику мирового фольклора, с большой вероятностью можно считать правдивыми. При сравнении источников невозможно игнорировать их как чистый вымысел, а описываемые эпизоды составляют последовательную серию с 788 по 882 год»62. Как в большинстве хороших сказок, зерно исторической правды есть и в представленных мифах63.

Вероятно, не только в Московии переняли византийскую идею смотра невест. Есть все основания полагать, что император Людовик I Благочестивый из династии Каролингов подражал византийской практике, когда в 819 году выбрал Юдифь, дочь графа Вельфа I, согласно Анналам королевства франков, «после тщательного обследования многих благородных дочерей»64. Биография «Vita Hludowici imperatoris» («Жизнь императора Людовика»), созданная вскоре после его смерти в 840 году, описывает смотр невест даже более четко, сообщая, что «после обследования благородных дочерей, прибывших отовсюду, он женился на Юдифи, дочери наиболее благородного графа Вельфа»65. Хотя некоторые игнорируют это свидетельство, в современной работе о византийском влиянии на двор Каролингов высказано предположение не только о том, что эти тексты описывают смотр невест в Аахене, но и о том, что его организаторов вдохновила византийская практика их времени66.

Смотры невест существовали и за пределами сферы влияния Византии. Китайские императоры проводили смотры начиная, возможно, еще с монгольской династии Юань (1271–1368) и совершенно точно при династии Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). Императоры династии Юань предпочитали жениться на представительницах монгольской элиты, но при этом использовали процедуру, напоминающую смотры наложниц для пополнения императорского гарема67. Марко Поло (1254–1324) описывает смотры невест (или будущих наложниц), устроенные для сыновей Кублай-хана (Хубилая, династия Юань): «Каждые два года, а иногда и чаще, в зависимости от его желания, Великий Хан посылает своих чиновников, которые собирают для него сто или больше самых красивых молодых девушек»68. Традиции поменялись при династии Мин. Согласно Эллен Сульер, «в стремлении радикально уйти от своих предшественников династия Мин сознательно и последовательно утвердила политику выбора брачных партнеров для членов императорской фамилии среди семей, не имеющих общественного влияния»69. И методом, который они использовали для выбора невесты из среднего класса, был смотр невест. Хуан Гонсалес де Мендоса (1540–1617) описал один из таких смотров для сыновей императора династии Мин. По словам Мендосы, император организовал пир, «на который он пригласил всех высших чиновников и благородных мужей двора, приказав им прибыть со своими сыновьями и дочерями», и те «все исполнили, стремясь одеть своих детей наиболее богато и галантно. Пир подошел к концу, молодые принцы устремились к молодым девушкам, которые были расставлены по возрасту, и каждый выбрал себе жену по своей воле и желанию и какая ему больше полюбилась»70.

Собственные китайские источники подтверждают наблюдения путешественника. И хотя со временем процедура менялась, обычно издавался указ, призывающий тех, кто имеет подходящих дочерей, явиться с ними в столицу для проверки. Например, по императорскому (династия Мин) указу в 1381 году должны были явиться кандидатки из «хороших семей», но не из высших слоев придворного или провинциального чиновничества. Последующие призывы могли быть адресованы более широкому кругу (включая «больших и малых служащих»), и тем не менее девушки из высокопоставленных семей обычно были исключены из набора претенденток71. Династия Мин устраивала также смотры женихов: по всей империи искали юношей, опять-таки из низких социальных слоев, в качестве потенциальных мужей для дочерей китайского императора, и выбор осуществлялся, очевидно, исключительно по внешности. Португальский иезуитский миссионер Альваро Семедо (1585–1658) описал эти смотры женихов как последовательность из нескольких этапов: поиск «наиболее симпатичного и соблазнительного» юноши в империи возрастом 17–18 лет; начальный отсев, доводящий число претендентов до двенадцати; оценка их принцессой, оставляющей двоих финалистов, и наконец окончательный выбор самим императором72. При династии Мин целью исключения сыновей и дочерей высокопоставленных придворных из участия в смотрах женихов и невест для членов императорской фамилии было контролировать власть родни, которая, как показал китайский опыт, могла временами оказывать губительное влияние на события при дворе73.

Сходное беспокойство по поводу родни сформировало политику в отношении браков императора и отбор невест во время правления династии Цин. Эта династия отказалась от смотров женихов для принцесс, которые вновь начали выходить замуж за высокородных мужчин74. Но смотры невест стали формализованными больше, чем когда-либо. Каждые три года (хотя были периоды, когда традиция прерывалась) осуществлялся проект xiunǔ (шону: «прекрасные девицы»): на всю империю раздавался призыв к отцам семейств восьми знамен (военная элита) явиться в столицу с дочерьми возрастом от 13 до 16 суй (система подсчета возраста в Китае, соответствует примерно 14–17 годам по европейскому исчислению) для испытаний75. Молодые девушки, прошедшие начальный отбор, составляли группу, из которой император выбирал себе супругу76. Эвелин Равски подсчитала, что порядка 76% императорских жен прошло процедуру выбора девиц (xiunǔ)77. К тому же ежегодно проводились сходные процедуры отбора на вакансии служанок во дворце для девушек 13 суй и старше. Критериями отбора были вовсе не навыки белошвейки, или талант в искусстве, или умения в ведении хозяйства. Оценивалась только сексапильность. Некоторые из этих женщин – 16%, по подсчетам Равски, – позже будут выбраны императорами в супруги, а в самых редких случаях, если император был очень доволен девушкой, она могла стать императрицей78.

Таким образом, смотры невест в Китае, Византии и Московии отличаются сходной политикой и приоритетами, включая, например, поиск по всей стране, предпочтение девушек, не принадлежащих к придворной среде, а также озабоченность по поводу новой родни – ее власти и влияния79. Другими словами, независимо от места и времени появления, традиция смотра невест, по всей видимости, связана с тревогами и противоречиями (и служит для их смягчения), рожденными политической системой, в которой родство является доминантой. И в Византии, и в Китае, и в Московии смотры невест шли рука об руку с брачной политикой.

Разумеется, это не говорит о том, что у всех смотров невест «одна и та же ДНК». Несмотря на несколько попыток, нет ни одного примера успешной демонстрации распространения этой традиции из Китая в противоположный конец континента, как и успешной демонстрации обратного процесса. Фотин Бурбулис, отметившая, что «императорский смотр невест ни в коей мере не является эксклюзивной византийской традицией», предприняла попытку поместить русские и византийские смотры невест в широкий евразийский контекст, находя этот обычай у «татар» (она имела в виду монголов), в Древнем и современном Китае (уже с VIII века), Оттоманской империи, Древнем Вавилоне и, благодаря Книге Есфирь, в Древней Персии80. Феномен смотра невест получил у Бурбулис широкое и нечеткое определение, и в итоге она развела руками не в силах ответить на вопрос о происхождении обычая: «Мы не можем решить, – признает она с видимым отчаянием, – является ли китайский смотр невест привнесенным от татар в результате продолжительных контактов двух народов даже до начала нашей эры или наоборот»81. Сравнительно недавнее исследование Дональдом Островски кросс-культурных заимствований между Московией и ее восточными соседями также привело его к вопросу о генезисе обычая смотра невест в Московии. Он предположил, что «непосредственным предшественником смотра невест» в Московии «мог быть либо византийский, либо степной» обычай. Он рискнул выдвинуть гипотезу, что, если этот ритуал существовал у татар, он мог быть почерпнут из степных практик показа хану пленниц после битвы. «Все это, – признает Островски, – целиком домыслы»82. Можно обозначить ситуацию более решительно: за исключением перенятия обычая от Византии к Московии (через Траханиотова) и от Византии же к Каролингам (через культурные и дипломатические контакты во время правления Людовика Благочестивого), нет ни единого свидетельства кросс-культурного заимствования смотра невест на евразийском пространстве. Игорь Шевченко был, разумеется, прав, когда отклонил как то, о чем не может быть и речи, любые представления о заимствовании Византией данного обычая из Китая или откуда-либо еще и как «спорные» все предположения, что Московия могла перенять этот обычай из Монголии или из Китая через Монголию83.