Полная версия:

Капитал. Том первый

Включенность в познавательный процесс субъективного, личного отношения к начинанию, предпринятому основателем движения, обусловливает и особую роль ошибки, заблуждения, – не правильнее ли сказать? – инакомыслия. Они, как правило, встречаются чаще с большей или, реже, с меньшей непримиримостью. Они здесь не являются чем-то внешним по отношению к истинному знанию или чем-то таким, что можно отбросить после достижения истины, оставив их прошлому и, в лучшем случае, сохранив за ними право на чисто исторический интерес. Если в естествознании заблуждения, или, говоря несколько шире, извилистые пути, которыми шли к истине, не включаются в корпус современного состояния знания, то в марксизме и психоанализе иначе – здесь в обоих случаях истина чуть ли не буквально возникает через посредство «ошибки», поскольку последняя способна отлиться в особую интерпретационную версию с собственным авторством и особым отношением к первоавтору. Отсюда ясно, почему феномен ревизионизма, его сложные отношения с ортодоксией входят в качестве неотъемлемой составной части в само теоретическое и практическое движение.[93] В этом же ряду, но в гораздо более усложненном варианте, связанном с перипетиями массового сознания и общественно-исторической конъюнктурой – возможно объяснение периодически возобновляющихся ренессансов и развенчаний Маркса.

Еще один важный момент новой дискурсивности, который отмечает Славой Жижек вслед за Л. Альтюссером, – это то, что последний назвал topique, топическим характером мысли. Топичность марксизма, как и психоанализа, заключается в том, что их теоретические выводы и идеи непременно включены в качестве внутреннего компонента в ту связь, в которую они вторгаются. Теоретическая рефлексия по поводу практической материализации марксистских революционных идей – предмет постоянной заботы марксистских теоретиков. Другое дело, как они с этим справляются. «Коротко говоря, “топическая теория” полностью признает короткое замыкание между теоретическим каркасом и элементом внутри каркаса: сама теория является моментом той тотальности, которая служит ее объектом».[94] Поэтому марксизм и психоанализ суть типичные формы критической теории, стремящейся осмыслить свою собственную ограниченность. «В противоположность удобной эволюционной позиции, – всегда готовой признать ограниченность и относительный характер своих собственных положений, хотя и заявляя об этом с безопасного расстояния, что дает ей повод релятивизировать любую определенную форму знания, – марксизм с психоанализом являются „непогрешимыми“ на уровне сформулированного содержания – и именно постольку, поскольку они постоянно вопрошают то самое место, с которого произносят».[95]

До уровня основной черты эпохи модернити возносит значение подобного феномена, впрочем, непосредственно не соотнося его с марксизмом или психоанализом, Э. Гидденс. Он называет его рефлексивностью, или презумпцией всеохватывающей рефлексивности. Дело в том, что современная социальная практика постоянно направляется, проверяется и корректируется в свете поступающей информации и таким образом все формы общественной жизни в определенной мере конституируются самим знанием о них действующих лиц. «Мы живем в мире, который целиком конституирован через рефлексивно примененное знание, и мы никогда не можем быть уверены, что любой его элемент не может быть пересмотрен…В общественных науках к неустоявшемуся характеру знания, основанного на опыте, мы должны добавить „ниспровержение“, проистекающее из возвращения социального научного дискурса в контекст, этим же дискурсом анализируемый».[96]

Существенно помогает прояснить, в каком смысле К. Маркс является основателем особой дискурсивности, уже упоминавшаяся книга Ж. Деррида «Спектры Маркса». Это в первую очередь относится к мысли о перформативной интерпретации, т. е. интерпретации, которая трансформирует то, что интерпретирует.[97] Не касаясь специальных вопросов о природе

перформативных суждений или перформативных противоречий, ограничимся указанием на связь так называемой перформативной интерпретации с 11-м тезисом Маркса о Фейербахе: «Философы лишь объясняли (interpretiert – А. М., А. Г.) мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».[98] Итак, трансформация мира как его перформативная интерпретация, т. е. интерпретация в действии, или действенная интерпретация.

Теперь можно вернуться к вопросу о незавершенности марксовской «Критики политической экономии».

Что помешало К. Марксу закончить свой основной труд? Недостаток времени? Житейские обстоятельства? Необходимость отвлекаться на «посторонние» дела? Состояние здоровья? Сравнительно ранняя для человека науки смерть? Безусловно, все это надо учитывать. Но главное в другом: он реально уже «вошел» в иную дискурсивность, но в то же время еще не вышел за пределы классического понимания научного творчества. Очевидно, это противоречие не просто объясняет факт незавершенности его труда, но и делает его в принципе незавершимым. Ибо это уже рефлексия не по поводу предмета, имеющего свои пределы, а рефлексия по поводу интерпретации предмета, претерпевающего трансформирование в процессе интерпретации. Рефлексия на перформативную интерпретацию делает ее принципиально незавершимой, бесконечной.

«Ускользание» предмета перформативной интерпретации в силу того, что он не предсуществует, а конструируется посредством рефлексии, указывает на принципиальную недостижимость освобождения к свободе без самоосвобождения. Напротив, онтологизация (точнее: предметная онтизация) свободы как определяющего, структурирующего, основополагающего принципа общественной жизни – при самых благих намерениях – прямой дорогой ведет к тотальному принуждению к свободе и, следовательно, ко всем прелестям тоталитарного ада. К. Маркс незаменим в освещении сложнейшего пути от освобождения к свободе, но и он не может никого освободить от необходимости самоосвобождения.

Не ясно ли в свете сказанного, что бесконечная болтовня о «крахе или поражении Маркса» лишь скрывает элементарное недоразумение, ибо процесс исчерпания и «снятия» («Aufhebung») марксовской интенции органичен ее собственной сути и, стало быть, равносилен ее успеху? Истина, утверждаемая Марксом, исполняется не иначе как посредством ее «снятия».

Право же, стоит задуматься над ответом Славоя Жижека на вопрос: «Что есть еще живого в марксизме?»: «Первое, что тут следует сделать, так это перевернуть стандартную форму вопроса: „Что сегодня осталось живого от философа Х?“…Куда интереснее, чем вопрос о том, что от Маркса осталось живого на сегодня, т. е. что сегодня все еще значит для нас Маркс, будет вопрос о том, что сам нынешний мир значит в Марксовых глазах»,[99] т. е. что значит нынешний мир в свете той дискурсивности, основателем которой был К. Маркс.

А. А. МАМАЛУЙ, А. А. ГРИЦЕНКО

ОТ РЕДАКЦИИ[100]

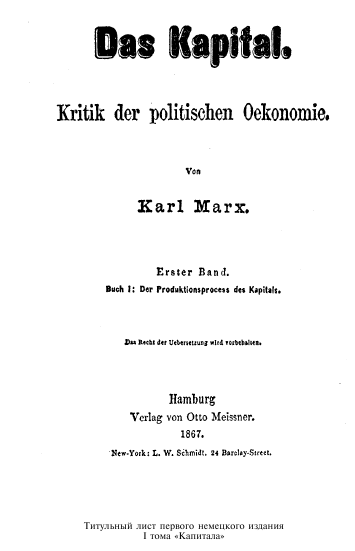

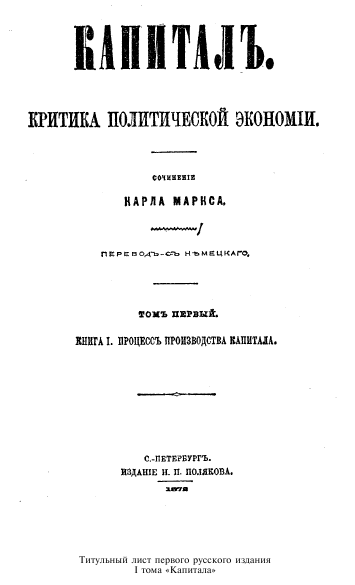

Настоящее издание первого тома «Капитала» представляет собой перевод с четвертого немецкого издания, вышедшего в 1890 г. под редакцией Энгельса. Как и в русском издании 1937 г., за основу был взят перевод под редакцией И. И. Скворцова-Степанова. При подготовке настоящего издания в указанный перевод внесено значительное количество уточнений и поправок. Выявлен и устранен также ряд типографских опечаток и описок, вкравшихся в четвертое немецкое издание. Заново были сверены с первоисточниками все цитаты и ссылки, цифровые и другие фактические данные. Предлагаемое читателю новое издание первого тома «Капитала» содержит редакционные примечания и указатели: цитируемой и упоминаемой литературы, имеющихся русских переводов цитируемых и упоминаемых книг, именной и предметный. Помещенные в конце тома редакционные примечания обозначены цифрами без скобки, в отличие от авторских подстрочных примечаний, которые обозначены цифрами с круглой скобкой. Небольшое число редакционных примечаний помещено под строкой; они обозначаются звездочкой с пометкой «Ред.». Подстрочные примечания, принадлежащие Энгельсу, подписаны его инициалами и заключены в фигурные скобки. Редакционный перевод иностранных выражений, как правило, приводится рядом с ними в квадратных скобках. Исключение составляют лишь те выражения, которые редакция сочла необходимым снабдить своими примечаниями. В этом случае перевод иностранного выражения дается в соответствующем примечании. Сравнительно немногие, труднопереводимые немецкие слова даются рядом с их переводом также и на языке оригинала (в квадратных скобках).

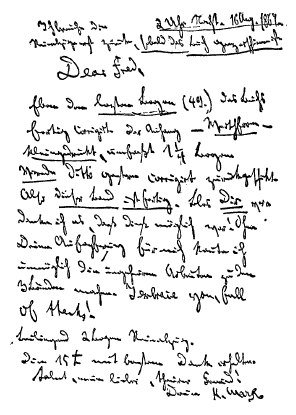

ПИСЬМО МАРКСА ЭНГЕЛЬСУ

2 часа ночи, 16 августа 1867 г.

Дорогой Фред!

Только что закончил корректуру последнего (49-го) листа книги. Приложение

о формах стоимости, напечатанное мелким шрифтом, занимает 1 1 / 4 листа.

Предисловие тоже прокорректировал и вчера отослал. Итак, этот том готов.

Только тебе обязан я тем, что это стало возможным! Без твоего самопожертвова-

ния ради меня я ни за что не мог бы проделать всю огромную работу по трем

томам. Обнимаю тебя, полный благодарности!

Прилагаю два чистых листа.

Пятнадцать фунтов стерлингов получил, большое спасибо.

Привет, мой дорогой, верный друг!

Твой К. Маркс

Чистые листы понадобятся мне только с выходом в свет всей книги.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

моему незабвенному другу,

смелому, верному, благородному,

передовому борцу пролетариата

Вильгельму Вольфу

Родился в Тарнау 21 июня 1809 года.

Умер в изгнании в Манчестере 9 мая 1864 года

Предисловие к первому изданию[101]

Труд, первый том которого я предлагаю вниманию публики, составляет продолжение опубликованного в 1859 г. моего сочинения «К критике политической экономии». Длительный перерыв между началом и продолжением вызван многолетней болезнью, которая все снова и снова прерывала мою работу.

Содержание более раннего сочинения, упомянутого выше, резюмировано в первой главе этого тома.[102] Я сделал это не только в интересах большей связности и полноты исследования. Самое изложение улучшено. Многие пункты, которые там были едва намечены, получили здесь дальнейшее развитие, поскольку это допускал предмет исследования, и наоборот, положения, обстоятельно разработанные там, лишь вкратце намечены здесь. Само собой разумеется, разделы, касающиеся исторического развития теории стоимости и денег, здесь совсем опущены. Однако читатель, знакомый с работой «К критике политической экономии», найдет в примечаниях к первой главе настоящего сочинения новые источники по истории этих теорий.

Всякое начало трудно, – эта истина справедлива для каждой науки. И в данном случае наибольшие трудности представляет понимание первой главы, – в особенности того ее раздела, который заключает в себе анализ товара. Что касается особенно анализа субстанции стоимости и величины стоимости, то я сделал его популярным, насколько это возможно.

Это казалось тем более необходимым, что существенные недоразумения имеются даже в том разделе работы Ф. Лассаля, направленной против Шульце– Делича, где дается, как заявляет автор, «духовная квинтэссенция» моего исследования по этому предмету.[103] Кстати сказать: если Ф. Лассаль все общие теоретиче– ские положения своих экономических работ, например об историческом характере капитала, о связи между производственными отношениями и способом произ– водства и т. д., заимствует из моих сочинений почти буквально, вплоть до созданной мною терминологии, и притом без указания источника, то это объясняется, конечно, соображениями пропаганды. Я не говорю, разумеется, о частных положениях и их практическом применении, к которым я совершенно непричастен.

Форма стоимости, получающая свой законченный вид в денежной форме, очень бессодержательна и проста. И, тем не менее, ум человеческий тщетно пытался постигнуть её в течение более чем 2 000 лет, между тем как, с другой стороны, ему удался, но крайней мере приблизительно, анализ гораздо более содержательных и сложных форм. Почему так? Потому что развитое тело легче изучать, чем клеточку тела. К тому же при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции. Но товарная форма продукта труда, или форма стоимости товара, есть форма экономической клеточки буржуазного общества. Для непосвящённого анализ её покажется просто мудрствованием вокруг мелочей. И это действительно мелочи, но мелочи такого рода, с какими имеет дело, например, микроанатомия.

За исключением раздела о форме стоимости, эта книга не представит трудностей для понимания. Я, разумеется, имею в виду читателей, которые желают научиться чему-нибудь новому и, следовательно, желают подумать самостоятельно.

Физик или наблюдает процессы природы там, где они проявляются в наиболее отчётливой форме и наименее затемняются нарушающими их влияниями, или же, если это возможно, производит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход процесса в чистом виде. Предметом моего исследования в настоящей работе является капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства и обмена. Классической страной этого способа производства является до сих пор Англия. В этом причина, почему она служит главной иллюстрацией для моих теоретических выводов. Но если немецкий читатель станет фарисейски пожимать плечами по поводу условий, в которые поставлены английские промышленные и сельскохозяйственные рабочие, или вздумает оптимистически успокаивать себя тем, что в Германии дело обстоит далеко не так плохо, то я должен буду заметить ему: De te fabula narratur! [He твоя ли история это!].[104]

Дело здесь, само по себе, не в более или менее высокой ступени развития тех общественных антагонизмов, которые вытекают из естественных законов капиталистического производства. Дело в самих этих законах, в этих тенденциях, действующих и осуществляющихся с железной необходимостью.

Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину её собственного будущего.

Но этого мало. Там, где у нас вполне установилось капиталистическое производство, например, на фабриках в собственном смысле, наши условия гораздо хуже английских, так как мы не имеем противовеса в виде фабричных законов. Во всех остальных областях мы, как и другие континентальные страны Западной Европы, страдаем не только от развития капиталистического производства, но и от недостатка его развития. Наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетёт целый ряд унаследованных бедствий, существующих вследствие того, что продолжают прозябать стародавние, изжившие себя способы производства и сопутствующие им устарелые общественные и политические отношения. Мы страдаем не только от живых, но и от мёртвых. Le mort saisit le vif! [Мёртвый хватает живого!]

По сравнению с английской, социальная статистика Германии и остальных континентальных стран Западной Европы находится в жалком состоянии. Однако она приоткрывает покрывало как раз настолько, чтобы заподозрить под ним голову Медузы. Положение наших собственных дел ужаснуло бы пас, если бы наши правительства и парламенты назначали периодически, как это делается в Англии, комиссии по обследованию экономических условий, если бы эти комиссии были наделены такими же полномочиями для раскрытия истины, как в Англии, если бы удалось найти для этой цели таких же компетентных, беспристрастных и решительных людей, как английские фабричные инспектора, английские врачи, составляющие отчёты о «Public Health» («Здоровье населения»), как члены английских комиссий, обследовавших условия эксплуатации женщин и детей, состояние жилищ, питания и т. д. Персей нуждался в шапке-невидимке, чтобы преследовать чудовищ. Мы закрываем шапкой-невидимкой глаза и уши, чтобы иметь возможность отрицать самое существование чудовищ.

Нечего предаваться иллюзиям. Подобно тому как американская война XVIII столетия за независимость прозвучала набатным колоколом для европейской буржуазии, так по отношению к рабочему классу Европы ту же роль сыграла Гражданская война в Америке XIX столетия. В Англии процесс переворота стал уже вполне осязательным. Достигнув известной ступени, он должен перекинуться на континент. Он примет здесь более жестокие или более гуманные формы в зависимости от уровня развития самого рабочего класса. Таким образом, помимо каких-либо мотивов более высокого порядка, насущнейший интерес господствующих ныне классов предписывает убрать все те стесняющие развитие рабочего класса препятствия, которые поддаются законодательному регулированию. Потому-то, между прочим, я уделил в настоящем томе столь значительное место истории, содержанию и результатам английского фабричного законодательства. Всякая нация может и должна учиться у других. Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития, – а конечной целью моего сочинения является открытие экономического закона движения современного общества, – не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов.

Несколько слов для того, чтобы устранить возможные недоразумения. Фигуры капиталиста и земельного собственника я рисую далеко не в розовом свете. Но здесь дело идёт о лицах лишь постольку, поскольку они являются олицетворением экономических категорий, носителями определённых классовых отношений и интересов. Я смотрю на развитие экономической общественной формации как на естественноисторический процесс; поэтому с моей точки зрения, меньше чем с какой бы то ни было другой, отдельное лицо можно считать ответственным за те условия, продуктом которых в социальном смысле оно остаётся, как бы ни возвышалось оно над ними субъективно.

В области политической экономии свободное научное исследование встречается не только с теми врагами, с какими оно имеет дело в других областях. Своеобразный характер материала, с которым имеет дело политическая экономия, вызывает на арену борьбы против свободного научного исследования самые яростные, самые низменные и самые отвратительные страсти человеческой души – фурий частного интереса. Так, высокая англиканская церковь скорее простит нападки на 38 из 39 статей её символа веры, чем на 1/39 её денежного дохода. В наши дни сам атеизм представляет собой culpa levis [небольшой грех] по сравнению с критикой традиционных отношений собственности. Однако и здесь прогресс не подлежит сомнению. Я укажу, например, на опубликованную за последние недели Синюю книгу:[105] «Correspondence with Her Majesty's Missions Abroad, regarding Industrial Questions and Trades Unions». Представители английской короны за границей заявляют здесь самым недвусмысленным образом, что в Германии, Франции, – одним словом, во всех культурных государствах европейского континента, – радикальное изменение в существующих отношениях между капиталом и трудом столь же ощутительно и столь же неизбежно, как в Англии. Одновременно с этим по ту сторону Атлантического океана г-н Уэйд, вице-президент Соединённых Штатов Северной Америки, заявил на публичном собрании: по устранении рабства в порядок дня становится радикальное изменение отношений капитала и отношений земельной собственности. Таковы знамения времени; их не скроешь от глаз ни пурпурной мантией, ни чёрной рясой. Это не означает, конечно, что завтра произойдёт чудо. Но это показывает, что уже сами господствующие классы начинают смутно чувствовать, что теперешнее общество не твёрдый кристалл, а организм, способный к превращениям и находящийся в постоянном процессе превращения.

Второй том этого сочинения будет посвящён процессу обращения капитала (книга II) и формам капиталистического процесса в целом (книга III), заключительный третий том (книга IV) – истории экономических теорий.

Я буду рад всякому суждению научной критики. Что же касается предрассудков так называемого общественного мнения, которому я никогда не делал уступок, то моим девизом по-прежнему остаются слова великого флорентийца:

Segui il tuo corso, e lascia dir le genti![106]

Карл Маркс

Лондон, 25 июля 1867 г.

Послесловие ко второму изданию

Я должен прежде всего указать читателям первого издания на изменения, произведенные во втором издании. Бросается в глаза более четкая структура книги. Дополнительные примечания везде отмечены как примечания ко второму изданию. Что касается самого текста, важнейшее заключается в следующем.

В разделе 1 первой главы с большей научной строгостью выполнено выведение стоимости из анализа уравнений, в которых выражается всякая меновая стоимость, а также отчетливо выражена лишь намеченная в первом издании связь между субстанцией стоимости и определением се величины общественно необходимым рабочим временем. Раздел 3 первой главы (“Форма стоимости”) полностью переработан: это было необходимо уже вследствие того, что в первом издании изложение давалось дважды. Кстати сказать, к этому двойному изложению побудил меня мой друг д-р Л. Кугельман из Ганновера. Я посетил его весной 1867 г., когда из Гамбурга пришли первые пробные оттиски, и он убедил меня, что для большинства читателей необходимо дополнительное, более дидактическое выяснение формы стоимости. – Последний раздел первой главы “Товарный фетишизм и т. д.” в значительной части изменен. Раздел 1 третьей главы (“Мера стоимостей”) тщательно пересмотрен, так как этот раздел в нервом издании был выполнен небрежно, – читатели отсылались к изложению, данному уже в книге “К критике политической экономии”, Берлин, 1859. Значительно переработана глава седьмая, в особенности раздел 2.

Было бы бесполезно указывать на все отдельные изменения текста, подчас чисто стилистические. Они разбросаны по всей книге. Однако, пересматривая текст для выходящего в Париже французского перевода, я теперь нахожу, что некоторые части немецкого оригинала местами требуют основательной переработки, местами правки в стилистическом отношении или тщательного устранения случайных недосмотров. Но для этого у меня не было времени, так как только осенью 1871 г., будучи занят другими неотложными работами, я получил известие, что книга распродана и печатание второго издания должно начаться уже в январе 1872 года.

Понимание, которое быстро встретил “Капитал” в широких кругах немецкого рабочего класса, есть лучшая награда за мой труд. Г-н Майер, венский фабрикант, человек, стоящий в экономических вопросах на буржуазной точке зрения, в одной брошюре,[107] вышедшей во время франко-прусской войны, справедливо указывал, что выдающиеся способности к теоретическому мышлению, считавшиеся наследственным достоянием немцев, совершенно исчезли у так называемых образованных классов Германии, но зато снова оживают в ее рабочем классе.[108]

В Германии политическая экономия до настоящего времени оставалась иностранной наукой. Густав Гюлих в своей книге “Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe etc.”, особенно в двух первых томах этой работы, вышедших в 1830 г., в значительной мере уже выяснил те исторические условия, которые препятствовали у нас развитию капиталистического способа производства, а следовательно, и формированию современного буржуазного общества. Отсутствовала, таким образом, жизненная почва для политической экономии. Последняя импортировалась из Англии и Франции в виде готового товара; немецкие профессора политической экономии оставались учениками. Теоретическое выражение чужой действительности превратилось в их руках в собрание догм, которые они толковали в духе окружающего их мелкобуржуазного мира, т. е. превратно. Не будучи в состоянии подавить в себе чувство своего научного бессилия и неприятное сознание, что приходится играть роль учителей в сфере, на самом деле им чуждой, они старались прикрыться показным богатством литературно исторической учености или же заимствованием совершенно постороннего материала из области так называемых камеральных наук, – нз этой мешанины разнообразнейших сведений, чистилищный огонь которых должен выдержать каждый преисполненный надежд кандидат в германские бюрократы.

С 1848 г. капиталистическое производство быстро развилось в Германии и в настоящее время уже переживает горячку своего спекулятивного расцвета. Но к нашим профессиональным ученым судьба остается по-прежнему немилостивой. Пока у них была возможность заниматься политической экономией беспристрастно, в германской действительности отсутствовали современные экономические отношения. Когда же эти отношения появились, то налицо были уже такие обстоятельства, которые больше не допускали возможности беспристрастного изучения этих отношении в рамках буржуазного кругозора. Поскольку политическая экономия является буржуазной, т. е. поскольку она рассматривает капиталистический строй не как исторически преходящую ступень развития, а наоборот, как абсолютную, конечную форму общественного производства, она может оставаться научной лишь до тех пор, пока классовая борьба находится в скрытом состоянии или обнаруживается лишь в единичных проявлениях.