Полная версия:

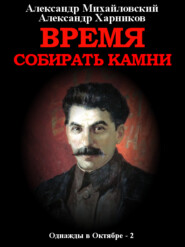

Время собирать камни. Том 2

Всех их надлежало забрать из тюрьмы города Быхов. Сделать это было не так-то просто. Дело в том, что добровольную охрану тюрьмы взяли на себя джигиты Текинского конного полка. Они были фанатично преданы генералу Корнилову, и в Быхове, скорее, охраняли сидельцев от самосуда, чем стерегли их. Они же могли воспрепятствовать перевозке арестованных до вокзала в Могилеве, оказав вооруженное сопротивление.

Получив нужную бумагу от генерала Духонина, Бонч-Бруевич и Бережной отправились на станцию, где уже заканчивалась разгрузка их спецэшелона. Чтобы минимизировать потери, надо было заранее обсудить все детали операции.

15 (2) октября 1917 года. 22:00. Могилев. Ставка Главковерха.

Полковник Бережной.

Пока я и Бонч-Бруевич беседовали с генералом Духониным, пока получили от него предписание на перевод арестованных генералов в Петроград, пока закончили разгрузку нашей военной техники, стало совсем темно. Не могло быть и речи о ночном движении из Могилева до Быхова. Как-никак, расстояние между этими городами было примерно сто верст. Разбитые грунтовые дороги и мосты, дышащие на ладан, могли стать для нас серьезным препятствием. Поэтому мы решили переночевать в Могилеве, а утром, едва начнет светать, отправиться в Быхов.

Но не успели мы решить, что нам делать, как на станции появился трескучий легковой «Рено» с адъютантом Главковерха – он передал приглашение генерала Духонина составить ему компанию за ужином. Мы с Михаилом Дмитриевичем решили не отказываться от местного гостеприимства.

За столом разговор крутился в основном вокруг событий, происходящих в Петрограде, и планов нового правительства на продолжение боевых действий на германском фронте. Бонч-Бруевич больше отмалчивался, а я по-военному коротко сообщил генералу Духонину, что мы не собираемся заканчивать войну в Берлине, но постараемся свести на западном направлении территориальные потери России к минимуму. Зато, назло нашим так называемым «союзникам» по Антанте, вполне возможны значительные территориальные приращения на южном направлении – уже после того, как практически разбитая нами Турция будет окончательно выведена из войны.

– Вячеслав Николаевич, говоря о приращениях на южном направлении, вы имеете в виду захват Константинополя и Проливов? – осторожно спросил Духонин.

– Возможны варианты, – так же осторожно ответил я, – во всяком случае, мы рассчитываем решить, наконец, этот проклятый для нас вопрос с Проливами и превратить Черное море в безопасное для плавания русских коммерческих судов внутреннее море. Кроме того, господин генерал, не забывайте о таких жемчужинах в султанской короне, как Западная (или Великая) Армения, Сирия и Палестина… Османская империя все равно не переживет окончания этой войны – так почему бы не воспользоваться этой их слабостью?

– Интересно-интересно… – задумчиво сказал Духонин, – впрочем, я давно уже ничему не удивляюсь. Время, знаете ли, господа, сейчас такое, что может произойти все, что угодно…

Уже в конце ужина я осторожно поинтересовался у генерала, не придется ли нам силой забирать арестованных генералов из места их заключения. Ведь текинцы преданы лично Корнилову, и готовы защищать его от любого, кто посягнет на его жизнь. Духонин немного подумал, вздохнул и еще раз переспросил, нет ли угрозы жизни арестованным. После нашего с генералом Бонч-Бруевичем повторного ответа, что поездка в Петроград только отвратит генерала Корнилова и его товарищей от новых необдуманных поступков, генерал Духонин предложил послать вместе с нами в Быхов офицера, который ранее был командиром одной из сотен в Текинском конном полку. Уж ему-то они поверят.

– Вы ведь не намерены разоружать полк? – осторожно спросил Духонин.

Я еще раз ответил ему, что таких намерений у нас нет, и конное подразделение этих отменных кавалеристов сможет еще не раз поучаствовать в грядущих сражениях. Кроме того, наша цель – не наказать этих авторитетных в армии военачальников, а предупредить, чтобы они в дальнейшем не делали глупостей, которые, как известно, порой хуже преступления.

16 (3) октября 1917 года. 09:30. Быхов.

Полковник Бережной.

Ночь прошла спокойно, совсем без приключений. Поутру, едва на востоке небо начало светлеть, был объявлен подъем, и личный состав команды стал готовиться к маршу.

В путь мы двинулись около семи утра. Взревели моторы «Тигра» и БТРов, и наши машины выкатились на дорогу. Вместе со мной и генералом Бонч-Бруевичем в головном «Тигре» в Быхов следовал штаб-ротмистр Раевский. Он находился в командировке в Могилеве для решения каких-то интендантских вопросов, и был рад вместе с нами доехать до места дислокации его полка.

– Господа, – словоохотливо рассказывал нам штабс-ротмистр, – мои джигиты – прирожденные наездники. Если бы вы видели, как они сидят в седле! Как влитые! А храбры они, как черти… В ноябре 1914 года под Ловичем они в капусту изрубили батальон немецких гренадер. Германцы просто оторопели при виде кавалеристов в громадных папахах и халатах, с кривыми саблями. Они были похожи на воинство Чингисхана. Дикие на вид, смуглые, на стройных и сухих лошадях, на седлах с круглыми чепраками красного цвета, вышитыми яркими шелками… Просто сказочное зрелище…

– Наверное, и вне боя они ведут себя как татаро-монголы? – спросил я. – Грабят, небось, всех подряд?

– А вот и нет, господин полковник, – с улыбкой сказал штабс-ротмистр Раевский. – Никаких грабежей. Они охотно покупают у местного населения продукты, и аккуратно до педантизма со всеми расплачиваются. Текинцы привезли с собой запасных коней, палатки из ковров – словом, приехали на войну, как на праздник…

– А как насчет настроений в полку? – спросил я. – Наверное, им война тоже поднадоела?

– Надоела, – согласился штаб-ротмистр, – но служат они исправно, и разложению не подвержены. Они полностью доверяют своим командирам, независимо от их происхождения. Своим, естественно, больше, но и нам, русским, тоже. Знаете, как они нас называют, господин полковник? – Раевский улыбнулся. – Мы для них «бояре». А больше всех они доверяют генералу Лавру Георгиевичу Корнилову. За него они пойдут и в огонь, и в воду.

«То-то и оно, – подумал я, – все будет зависеть от поведения господина Корнилова. А он известен своим упрямством. Скажет текинцам, что его хотят увезти в Петроград на расправу – и начнется веселуха! Пострелять-то мы их постреляем – для пули, выпущенной из КПВТ, любое ранение смертельное. Но как не хочется губить столько совсем неплохого народа из-за упрямства этого «льва с головой барана»!»

Быхов появился на горизонте внезапно. Да и городом его можно было лишь условно – обычное местечко, только очень большое. Население – чуть больше десяти тысяч человек, из всех достопримечательностей – замок, построенный гетманом Ходкевичем и перестроенный магнатом Львом Сапегой, да старинная синагога – массивное здание с двухметровой толщины стенами.

Вот и здание местной тюрьмы. Ранее в нем находилась женская гимназия. Довольно скромный двухэтажный дом, с маленькими оконцами, забранными решетками.

А вскоре мы увидели и текинцев. Вокруг наших машин на конях удивительной красоты крутились всадники, выглядевшие на фоне маленького городишка черты оседлости весьма экзотически. Одеты они были в малиновые шаровары, поверх пояса намотан шелковый малиновый кушак, нож-бичак весь в серебре и золоте. На поясной портупее у каждого всадника висела кривая сабля-клыч, тоже вся изукрашенная серебром-золотом и часто цветными каменьями. Серебром и золотом же были отделаны и нагрудники и налобники на знаменитых текинских жеребцах. На голове текинцы носили огромные папахи – «телпеки». Сделаны они были из шкуры целого барана, и скручены в виде цилиндра. Не всякая голова могла выносить такую тяжесть. Штаб-ротмистр Раевский пояснил, что русским офицерам, которые были одеты в ту же форму, что и их подчиненные, приходилось долго привыкать к подобным головным уборам.

Наш караван подрулил к зданию тюрьмы. По всей видимости, генерал Духонин уже успел сообщить в Быхов о нашем визите – и арестованные генералы, настороженно поглядывая на нас, собрались в садике, примыкавшем к зданию тюрьмы.

Когда первым из нашего «Тигра» на свет Божий выбрался штаб-ротмистр Раевский, текинцы, которые поначалу настороженно поглядывали на наши машины, радостно завопили. И напряжение спало. Подъехавший к нам офицер-туркмен, представившийся командиром эскадрона ротмистром Ораз-Сердаром, поприветствовал меня и, с уважением поглядывая на ствол пулемета, установленного на «Тигре», сообщил, что он и его сослуживцы рады будут видеть у себя в гостях великих воинов, прославивших свое имя в сражениях с неприятелем. Я поблагодарил его по-туркменски (кое-что помню со времен службы в Афгане), чем привел ротмистра в полный восторг.

Но я объяснил ему, что гостем его я стану лишь после того, как улажу все дела, ради которых и приехал сюда из Петрограда. И заодно расскажу о том, что произошло за последние несколько дней в столице бывшей Российской империи.

Ораз-Сердар почтительно приложил правую руку к груди, легко взлетел на своего ахалтекинца, и словно вихрь помчался по улице, распугивая согбенные фигуры местных жителей, большей частью одетых в лапсердаки и ермолки.

А мы с генералом Бонч-Бруевичем направился в сторону тюремного дворика. При нашем приближении генералы-сидельцы прервали свою оживленную беседу и, как по команде, развернулись в нашу сторону. Так реагирует на угрозу стая волков. Но ничего, мы тоже не овцы. Я узнал многих из них по фотографиям. Вот круглолицый и коренастый Антон Иванович Деникин, а вот – маленький и худощавый Сергей Леонидович Марков, с бородкой и усиками а-ля Генрих IV. А вот и их неформальный лидер – сам Лавр Георгиевич Корнилов, скуластый, с неподвижным равнодушным лицом, словно статуя Будды. Похоже, что разговаривать с нами будет именно он. И мы не ошиблись.

– Здравствуйте, господа, – первым поздоровался с ними Михаил Дмитриевич, – вас, наверное, уже проинформировали о цели нашего приезда?

– Здравствуйте и вы, господин генерал, – резким неприятным голосом ответил на приветствие Корнилов. – Вы при новом правительстве в тюремные надзиратели записались? А это кто с вами, наш конвоир или палач?

Я с трудом сдержал смех. «Баран – он и в Быхове баран, – подумал я, – точно его современники в мемуарах описали. Как увидел новые ворота – сразу бодает. Обижаться на такого бессмысленно, лучше поддеть, вот так…»

– Лавр Георгиевич, – сказал я, лениво-равнодушным тоном человека, сознающего свою силу, – первый признак воспитанного человека – это умение вести себя в обществе. И особенно с незнакомцами. А то ведь может выйти очень нехорошо. Вы согласны с этим?

Услышав это, Корнилов побагровел от злости, но, видимо, поняв, что действительно повел себя не лучшим образом, резко сбавил обороты.

– Извините, но я не знаю, с кем имею честь говорить, – уже спокойным тоном сказал он. – Насколько я понял, вы, господин полковник – я правильно называю ваш чин? – являетесь кем-то вроде комиссара нового правительства господ большевиков?

– Вы ошиблись, Лавр Георгиевич, – ответил я, – мой род занятий несколько иной. Если вам нужен комиссар, то сразу бы предупреждали – был бы вам комиссар. Я же полковник сил специального назначения главного разведывательного управления главного штаба, боевой офицер военной разведки. Несколькими днями ранее я принимал участие в сражении у острова Эзель, где нашим частям, совместно с флотом, удалось почти полностью уничтожить германский десантный корпус. Кроме того, моряки записали на свой счет линейный крейсер «Мольтке», несколько легких крейсеров типа «Кенигсберг II» и кучу тральной десантной мелочи. Результатом этого побоища стало то, что германские линкоры покинули Балтику, направившись в базы Северного моря и полностью оголив приморский фланг немецких армий. Надеюсь, что информация о сражении в Рижском заливе дошла до вашего казенного дома?

Генералы переглянулись. Кривые ухмылки с их лиц куда-то исчезли. Деникин смотрел на меня с уважением, а Марков – с нескрываемым интересом.

– Господа, – продолжил я, – вместо того, чтобы упражняться в остроумии, я бы хотел поговорить с вами о вещах более серьезных. Вы, как я полагаю, своим августовским демаршем не хотели России ничего плохого, а всего лишь стремились к восстановлению порядка и дисциплины. А потому и сейчас вы не собираетесь в отставку, а намерены продолжить службу в рядах Русской армии, не так ли? Мы с вами еще поговорим и про новый порядок, и про источник нашего российского хаоса. Я не требую от вас немедленного ответа. Вот, почитайте и подумайте… – Я протянул «быховским сидельцам» несколько номеров спецвыпуска «Рабочего пути». – А вы, Сергей Леонидович, пожалуйста, посмотрите вот на это, – вслед за газетами я передал генералу Маркову (в свое время он был кем-то вроде моего коллеги, тоже работал в военной разведке), пачку фотографий, на которых были запечатлена наша военная техника и морские пехотинцы «в полном боевом»… – Посмотрите, господа, почитайте, подумайте… А мы снова встретимся с вами часика через два…

Два часа спустя, там же, полковник Бережной.

Два часа, прошедшие после первого свидания с генералами, я потратил на оформление бумаг и прочие бюрократические процедуры. Ну и на беседу с Михаилом Дмитриевичем Бонч-Бруевичем – мы с ним оговорили тактику обработки мятежных генералов. Можно было, конечно, применить к ним грубую силу, но после обсуждения этого момента мы пришли к выводу, что тогда они будут потеряны для нас, так как люди их звания и воспитания не забудут подобного унижения.

Ровно в полдень мы снова вернулись в тюремный садик, где нас уже с нетерпением ожидали арестанты в генеральских шинелях. Судя по выражению их лиц, в их рядах царили «разброд и шатания», а значит, прочитанное в газете и увиденное на фотографиях весьма впечатлило господ бывших военачальников. Или не бывших – это как карта ляжет.

Кроме того, я не заметил у них того единодушия, с каким они встретили нас утром. Похоже, что сейчас уже не все из них разделяли убеждения Корнилова, который был готов в штыки встретить все сделанное и предложенное новой властью.

– Еще раз здравствуйте, господа, – обратился я к генералам, – не буду ни о чем вас спрашивать… А вот на все ваши вопросы отвечу, кроме, естественно, тех, которые являются государственной и военной тайной…

Первым вопрос задал генерал Деникин:

– Вячеслав Николаевич, как артиллерист я был крайне удивлен меткости орудий кораблей эскадры адмирала Ларионова, которые обстреливали вражеский десант и германские корабли. По всей видимости, вы применяли какие-то новые приборы для наведения орудий и определения дистанции до цели? Не могли бы вы о них рассказать?

– Антон Иванович, – ответил я, – эскадра контр-адмирала Ларионова не выпустила по немцам ни единого снаряда. По причине дистанций, многократно превышающих дальности стрельбы орудий. Удар по германским кораблям был нанесен высокоточными противокорабельными ракетными снарядами – своего рода развитие идей, высказанных еще генералом Засядько сто лет назад. Вы видели линейный крейсер «Мольтке», разбитый всего двумя попавшими в него подобными снарядами?

Тот удивленно посмотрел на меня, а потом кивнул головой.

– А когда, господа генералы, немецкий флот оказался приведенным к состояния «шока и трепета», – продолжил я, – на месте событий появились летательные аппараты вертикального взлета и устроили побоище десантной флотилии. – Я выбрал из пачки несколько фотографий. – Вот, посмотрите.

– Каракатица какая-то… – со скепсисом сказал Антон Иванович, рассматривая фото Ка-29. – И как, позвольте вас спросить, она летает с винтом сверху, а не спереди или сзади, как у приличных аэропланов?

– Наклон винта создает тягу вперед, вбок или назад по желанию пилота, – пояснил я. – Эта «каракатица», как вы изволили ее назвать, несет до ста двадцати пудов различного вооружения, включая ракетные снаряды малого калибра и тридцатипудовые авиабомбы, – генералы невольно открыли рты, – и по скорости превосходит лучшие современные аэропланы раза в два.

Сказав это, я прикусил язык. Ну, кто, елы-палы, меня тянул за язык? Сказал вот слово «современные», а не «лучшие иностранные». Но, как говорится, слово не воробей… Надо впредь следить за собой…

И я продолжил:

– А вы знаете, уважаемый Антон Иванович, это самая «каракатицы» так впечатлили уцелевших германских солдат, что они прозвали их «мясниками» и «ангелами смерти». А вы говорите, «каракатица»… Вон, спросите у Михаила Дмитриевича, – я повернулся в сторону внимательно слушавшего нашу беседу генералу Бонч-Бруевичу, – ему уже довелось полетать в качестве пассажира на таком вот вертолете.

Тот подтвердил:

– Да, господа. Все, что сказал сейчас полковник Бережной – истинная правда. Мне действительно довелось совершить перелет из Петрограда на флагманский корабль адмирала Ларионова. Скажу лишь одно: поражение Германии – теперь лишь вопрос времени.

– Сдаюсь, сдаюсь, Михаил Дмитриевич, – улыбнулся Деникин, шутливо поднимая руки, – сто двадцать пудов бомб – это и в самом деле серьезно. А сколько, позвольте узнать, аппаратов участвовало в операции?

– Шестнадцать, – сказал я, – восемь ударных и восемь вооруженных транспортных. Именно высадившись с такого аппарата на полузатопленный линейный крейсер «Мольтке», мои люди взяли в плен командующего немецкой эскадрой адмирала Шмидта и все руководство 26-го пехотного корпуса…

– Эх, если бы такие аппараты были у меня в Карпатах в 1915 году… – с горечью сказал Деникин, – тогда моим «железным стрелкам» не пришлось бы класть головы под огнем австрияков. Тридцатипудовые бомбы – подумать только! Мы бы могли просто разметать их всех и двигаться походным маршем на Будапешт и Вену.

Я кивнул, и тут в беседу вступил генерал Марков:

– А позвольте вас спросить, господин полковник, где были изготовлены столь замечательные аппараты?

– Господин генерал, – чуть заметно улыбнулся я, – не задавайте мне неудобных вопросов, и вы не получите лукавых ответов. Скажу только одно – информация о том, где и когда изготовлена наша военная техника, является величайшей военной тайной России. Как-то так!

Тот оделил меня серьезно-задумчивым взглядом.

– Вообще-то по образованию я тоже артиллерист, как и Антон Иванович, в свое время мне довелось закончить Константиновское артиллерийское училище, но по роду службы мне больше приходилось заниматься другими вопросами…

Тут я понимающе кивнул, показав Маркову, что мне известна его работа в русской разведке.

– Так вот, Вячеслав Николаевич, я никогда не видел ничего подобного. Хотя информация о новых, пусть даже опытных образцах боевой техники, появившейся в армиях мира, к нам поступала своевременно… А тут вы со своими «неудобными вопросами». Не знаю, не знаю… – Он покачал головой.

Вопрос опять, что называется, с подвохом. Сказать правду я, естественно, не мог, а потому лишь развел руками, показывая, что раскрыть эту тайну перед господами генералами не в моей власти.

– Господа, о происхождении нашей боевой техники я в данный момент ничего вам сказать не могу. Еще раз повторю то, что вы прекрасно понимаете и без меня: подобные образцы вооружения, как правильно сказал Сергей Леонидович, являются уникальными, а потому секретными. Я и так проявил к вам доверие, дав ознакомиться с фотографиями этой техники. Надеюсь, что никто из вас не побежит рассказывать об увиденном здесь представителям иностранных держав? Ведь у России есть только два настоящих союзник: ее же собственные армия и флот. И бывший государь, забыв об этом, подвел страну к краю пропасти. – Произнося последние слова, я посмотрел в глаза генералу Корнилову. Тот, не выдержав моего взгляда, отвернулся.

– Гм, господин полковник… – задумчиво сказал генерал Деникин, – ей-Богу, я уже внутренне готов продолжить службу в вашей армии. Надеюсь, что она не опозорит себя борьбой со своим же народом?

– Антон Иванович, нет никакой «вашей и «нашей» армии, – ответил я. – Все мы – солдаты России, желающие ее защитить. И вообще, нет необходимости повторять печальный опыт императорской армии, которая лет десять назад разъезжала по русским деревням и селам, занималась поркой крестьян и «скорострельно» приговаривала «врагов внутренних» к смерти. Русской армии с лихвой хватит врагов внешних. Ведь война с германцами еще не закончилась, да и германцы – не самые опасные из наших врагов…

– А скажите, господин большевик-полковник, – заговорил, наконец, генерал Корнилов, – не вы ли хотели превратить войну империалистическую в войну гражданскую и замириться с германцами?

– Нет, не мы, – сказал я твердо, – мы категорически против гражданской войны как таковой, считая ее самым страшным бедствием для государства. С этим вопросом вам надо обратиться к господину-товарищу Троцкому, который за подобные взгляды оставлен в новом правительстве без места. – Я обвел господ генералов внимательным взглядом. – А с германцами нам мириться все равно придется. Ни одна война не может продолжаться вечно. И при заключении мирного соглашения важен только один вопрос: на каких условиях?

– Но вы же, большевики, настаиваете на мире без аннексий и контрибуций, – не унимался Корнилов.

– Лавр Георгиевич, – ответил я, – скажем честно, наша армия сейчас совсем не в том состоянии, чтобы что-нибудь аннексировать и требовать контрибуций. Союзники же уже разделили Россию на сферы влияния, как какую-нибудь африканское королевство. Они ждут не дождутся, когда смута в России достигнет такого предела, когда можно будет беспрепятственно приступить к колонизации наших территорий. Вам, Сергей Леонидович, по роду своей деятельности следует знать о планах наших уважаемых союзников…

Генерал Марков зыркнул глазами на Корнилова и мрачно кивнул, подтверждая сказанное мною.

– Кроме того, – продолжил я, – не стоит путать лозунги и условия мирного договора, публичную политику и дипломатию. Все хорошо в меру. Государство должно уметь отстаивать свои интересы. Вооруженной силой на войне и дипломатией в мирное время. Иногда хороший дипломат стоит пары-тройки армий. Впрочем, давайте оставим дипломатию нашим дипломатам – у них своя работа, у нас своя. Как военные, мы должны думать сейчас о том, чтобы нанести неприятелю такое поражение, после которого он поймет, что лучший для него выход – пойти на мировую.

– А как же наши союзники по Антанте? – спросил неугомонный Корнилов. – Ведь сепаратный мир с Германией, какой бы он ни был выгодный для нас, покроет наше Отечество позором предательства.

– Господин генерал! – я, сам не желая того, повысил голос. – Меня прежде всего интересует выгода и польза для России! А если союзники, которые всю войну только тем и занимались, что предавали нас – если хотите, я докажу вам это с помощью документов – останутся у разбитого корыта, то это их проблемы. Помните, как говорил в свое время великий Суворов, который был отнюдь не большевик: «Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека; но я заключал доброе имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию…» Слова Александра Васильевича стали для меня девизом всей моей жизни. И поэтому обида разных там Черчиллей и Ллойд-Джорджей, Пуанкаре и Клемансо меня интересует в последнюю очередь…

Генералы слушали меня с нескрываемым одобрением. Один Корнилов остался недоволен всем мною сказанным. Но я и не рассчитывал его уболтать. Уж больно он был упертый. К тому же, похоже, англичане крепко держали его за жабры. Бог с ним, можно обойтись и без него, главное же было то, что мы теперь, похоже, без приключений доберемся до Питера. Как бы Корнилов ни относился к новой власти, на конфронтацию со своими бывшими сокамерниками он вряд ли пойдет…

Окончательно определившиеся со своей позицией генералы засыпали меня вопросами чисто практического свойства: как, какими силами, на какую глубину, сколько орудий и какого калибра на одну версту фронта…

Короче говоря, мой разговор с ними продолжался до обеда. Генералы ушли в здание тюрьмы, а я стал организовывать перевозку сидельцев до станции в Могилеве. Тут надо было предусмотреть многое. В том числе и провокации со стороны упертого Корнилова. За ним нужен был особый присмотр. На всякий случай генералу нужно будет сделать укол или дать выпить чего-нибудь «релаксирующего», чтобы он погрузился в нирвану и смирнехонько вел себя до самого Петрограда.

Текинцам же я обещал навестить их вечерком, чтобы вместе поесть наваристой шурпы и ядреного плова с перцем. Заодно поговорить с джигитами насчет продолжения дальнейшей службы в составе русской армии. Кавалерия нам нужна, ведь война продолжалась, и до формирования крупных кавалерийских соединений, вроде знаменитой 1-й конной армии, было еще далеко.

Кстати, Семен Михайлович находится где-то в этих краях. Кавказская кавалерийская дивизия, в которой служит полный георгиевский кавалер и председатель полкового комитета вахмистр Буденный, стояла, если мне память не изменяет, в Орше. Надо бы позвонить в Могилев и переговорить с генералом Духониным. Попросить откомандировать вахмистра Буденного в наше распоряжение….