Полная версия:

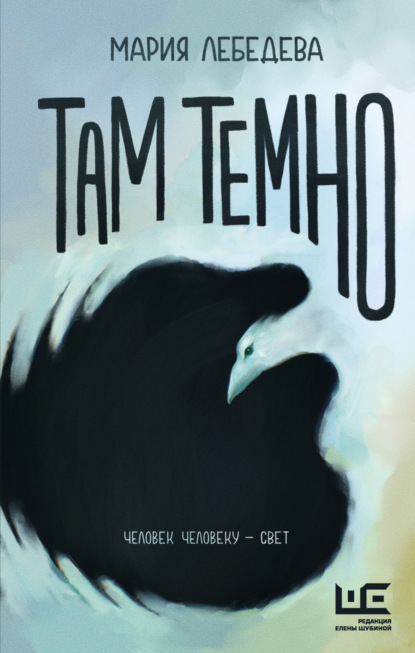

Там темно

Мария Лебедева

Там темно

Ане Казариной

Работа над книгой велась в литературных резиденциях Дома творчества Переделкино и АСПИР

ХудожницаЕлизавета Корсакова

© Лебедева М.Н., 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Ответ 1

Мне не грустно

Рыбы тыкались беззубыми мордами, облепили со всех сторон. Одна, смелее и злее, пробовала ущипнуть. Пузырьки заменили звучащее слово – и рассыпалась рыбья броня.

Белея на границе между воздухом и волнами, она глотала попеременно и то и другое, кашляла, задыхалась. Рыбы прятались под корягами, смотрели недоумённо: что это тут происходит?

Сама будто рыба, выбравшись кое-как, плюхнувшись на песок, перекатилась с живота на спину и всё не могла надышаться. От носа до подбородка – сплошное пятно песка, тёмные чёрточки прядей прилипли ко лбу. Сверху, наверное, звёзды, сбоку, возможно, деревья, но всё расползается в пятна. Потом наконец ощутила озноб, и первая мысль была вот какой:холодно.

Холодно.

Далеко, за тысячу снов отсюда, Кира плотнее кутается в одеяло. Должно быть, полуночный ветер открыл вдруг окно. Одним глазом взглянув на будильник, она думает, что вставать ещё ох как нескоро, но снова уснуть не в силах: слишком колотится сердце и слишком ужхолодно стало.

Далеко, за много километров отсюда, в последнюю минуту перед отправлением некто уверенно шагает в нутро поезда. Поспешно, в задумке – бесшумно, на деле – ойкнув, проехав лицом по свисающей с полки ступне (о, конечно, так было и надо!), едва не падает у окна. Пытается отдышаться, но втягивает лишь одуряющую духоту – и тут точно кто-то проводит замёрзшими пальцами по разгорячённой щеке. Сразухолодно.

История начинается отсюда.

Дано:

Два путника вышли навстречу друг другу.

Хотя, может, начало совсем и не здесь, путников больше или же меньше, чем два, и встречаться они не хотят (кто ж их спросит?).

Всё столь относительно, что временами при мысли об этом становится не по себе.

* * *Лучший вид на этот город – если сесть на поезд Москва – Санкт-Петербург и уехать отсюда подальше.

Так часто думали те, кто остался.

Поэтому, погляди они хоть куда-то ещё, кроме как себе под ноги, то заметили бы существо, одной рукой обнимавшее клетку с большой белой птицей, а другой – толкавшее сумку на колёсиках.

Существо это, укутанное с головы до ног в мрачноватую слоистую одежду, нисколько о приезде не сожалело. По крайней мере, глядело бодро.

Всё на нём (или на ней) было каким-то грубым, тяжёлым, как если бы вещи предназначались для того, чтобы их владелец (владелица) хоть чем-то удерживался на земле.

Белая птица в клетке возилась, складывала поудобнее крылья. Нервная, не оправилась от унижения: что в мире нелепее птицы, едущей поездом?

От сумки отлетело колесо и, совершенно издевательски крутясь, укатилось в тамбур. Колесо, очевидно, разделяло мнение местных насчёт этого города, хотело в Москву или в Питер. Там зарплаты, культурная жизнь.

– Проклятье! – сказало существо, ступая на перрон.

Может, конечно, не именно так вот сказало, но в целом смысл был таков, чего придираться. По голосу стало понятно, что это всё жеона и что лет ей не так уж и много.

Белая птица в клетке возмущённо забила крыльями.

У девушки, кстати говоря, было имя (вот так новость!). Что, конечно, не столь уж и важно, слова вечно сбивают всех с толку. У птицы вот имени не было, и та не особо комплексовала.

В общем, девушку звали Яся, птицу так и будем звать птицей. Статистически девушек несколько больше, чем птиц, что одновременно белы как снег, путешествуют поездом и будто бы понимают людскую речь.

Не запутаетесь.

– Кто это у тебя, не разберу… Сова? – спросил любопытный прохожий.

– Да[1].

Голос чуть хрипловат после сна, вдоль щеки шрамом тянется отпечаток одёжного шва: много часов провела, подложив под голову руку. Уходи, любопытный прохожий. Любопытствуй подальше отсюда.

– Ну, улыбнись, – не унимался тот, – чего серьёзная такая?

Ответом ему стала жуткая перекошенная гримаса – из тех, про которые детям талдычат «никогда так не делай, а то на всю жизнь останется». Незнакомец поспешил сделать вид, что не имеет к этому никакого отношения, и пошёл привязываться к кому-то ещё.

Яся осторожно втянула вокзальный воздух. Ощущался тот особый поездной запах, к которому примешивались нотки прогорклого масла из ларьков с жареными пирогами, и сырого асфальта, и сигаретного дыма, и помятых сонных пассажиров.

Воздух прилип, коконом опутал слоистую одежду.

Неясно, что ещё там эта девчонка унюхала, только стояла вот на перроне и дышала медленно и глубоко. Может, голодная, почуяла пироги?..

Белая птица, совершенно непохожая на сову, сидела тихо. Белая птица знала, что происходит.

Вернёмся к ним, когда хоть что-нибудь тут прояснится. Оставим пока что этих двоих – кому понравится быть менее осведомлённым, нежели птица. Нет, серьёзно, ни в какие ворота.

Это даже ведь не сова!

* * *Из доступных сегодня миров – мир колготок, диванов и кресел.

Так себе выбор, если объективно, в любом-то раскладе выходит не очень, но вообще-то не зажралась. «Мир колготок» – отлично, вполне интересно, падают с потолка манекеновы рыжие ноги. «Мир диванов и кресел» не ждёт.

В любую из этих реальностей Кира бросилась бы без раздумий.

В маршрутке Кира на слух попыталась определить сторону, по которой станут передавать мелочь. Держать тёплые влажные деньги противно.

Чужое дыхание обдало шею.

Кира как могла отодвинулась.

Дорожные боги сегодня не снисходительны к Кире: монетки передают по обеим сторонам. Волей-неволей, а вовлечена.

Тычок в плечо.

Ай.

Пинок в спину.

Они прикасаются мягко только к телам детей и любовников – да, по правде, и то не всегда. Чужие тела им и вовсе враждебны: давай, поставь ногу – её тут истопчут, схвати рукой поручень – хрясь по костяшкам, по спине, по плечу, напоследок – добить. На, пакетом по голове. Внешне всё здорово напоминает центральную часть «Сада земных наслаждений».

До вот этой поездки Кира понятия не имела, что у неё столько тела, которое можно сжимать. Чей-то живот с силой давит на поясницу, и Кира тихонько, миллиметр за миллиметром, подаётся вперед, но живот разрастается ровно с той скоростью, с которой она пытается отодвигаться. Ладно хоть между ними как минимум парочка курток.

Сейчас начнётся.

Кто-то напомнил водителю, что он везёт не дрова. Тот возразил –ой, как грубо он им возразил, почему такой грубый водитель, – и ропот по рядам пошёл-побежал, будто бы и его передали, как недавно – оплату проезда.

Спицей зонта тычут в ногу.

Нужно выбрать что-то конкретное, чтобы смотреть на него. Справа от руля – монетки в прорезях губки. Эта губка в виде сердечка. Поролоновое сердечко подскакивало. Кирино – тоже.

– Проезд оплачиваем, четверо заходили!

До конца пути оставалось всего ничего, два мира и одна планета, но кого-то прижало дверью, и разразился скандал.

Приехали.Началось.

Будто кто-то выкрутил звук на максимальную громкость: непонятный – людской ли, звериный, пчелиный, всё нарастающий гул. На задних сиденьях заплакал ребёнок – Кира уцепилась за его плач, высокий, резкий.

Пожалуйста, малыш, не переставай реветь.

– Вы пять рублей недодали!

Тело становится отталкивающе-чужим, ненужной пустой оболочкой.

убирайтесь прочь убирайтесь это моё тело мои мысли это всё чувствую я

– На остановке просили остановить!

Плачь, маленький, плачь.

– Да успокойте ребёнка!

Громкость-яркость-контраст прибавили так, что больше уже не бывает. Контуры толкущихся рядом людей расплываются, границы фигур тают, слипаются в многорукую массу – и затягивают.

Воздуха не хватает. Кира порывисто дышит ртом.

Губка с выемками для монеток – нежно-зелёная, плотная, водитель ей даже не мылся, маленький островок среди кричащего, режущего цвета. Существуют лишь детский плач да поролоновое сердечко, но их поглощает воронка.

Стоп. Двери открываются.

Киру выплёскивает вместе с толпой. Это немного раньше, чем надо, но ничего больше не остаётся, и, ко всему, говорить «на остановке, пожалуйста» хочется меньше всего. Толпа выносит Киру к перекрёстку – да, ей надо к перекрёстку, – тянет вперёд и вперёд и вдруг неожиданно отторгает, выплёвывает, не дожевав.

Всё, одна.

Порядок.

Точно не было ничего.

Голову вниз, ладони прижать к ушам, сделать медленный вдох. Всё хорошо. Всё ушло, и, пока не начнётся вновь, можно вовсе не вспоминать. Произошедшее не вызывало у Киры ровно никаких чувств. Кроме разве что одного, отдавалась которому она ежедневно, со всей полнотой преданной своей натуры. Чувство это, должно быть, родилось раньше, чем первый человек. Физически оно похоже на усталость, и усталости сродни. Небо, быть может, кишело драконами, из-под земли вырывался на волю неведомый странный народец, а ей было бы всё равно, что бы ни произошло. Кира шла мимо, и ей могло бы быть скучно – нестерпимо, до одури, до боли в сведённых зевотой челюстях, – но не было скучно тоже.

Очень внимательный, очень спокойный взгляд полуприкрытых глаз мог вас чуть-чуть обдурить. А на деле – ей былоникак. Или не было никак.

Со стороны это можно принять застрессоустойчивость, доброжелательность и невозмутимость – отличные качества для работы с людьми.

Так и указавшая в резюме Кира работает с людьми. Говорит: добро пожаловать к нам, распишитесь здесь, здесь и где галочка, возьмите бельё, и вот из окна открывается вид на стену соседнего дома.

– Кирюш, будешь борщ? – с ходу спрашивает коллега и машет издалека чем-то круглым, похожим на фрисби.

Чтобы узнать, когда нужно поесть, надо смотреть на часы.

Кира смотрит, потом кивает.

Поначалу ей кажется, что коллега сейчас метнёт диск, но та кладёт кругляшок в тарелку, ставит в микроволновку.

Микроволновка гудит.

– Приезжала в том месяце мама, говорит, типа, ой, как ты, доча, без первого, желудок испортишь. Наварила борща литров пять, да? Нальёт в тарелку – и в морозилку. Сложила их все и мне говорит: вот, разморозишь – будет тебе борщ, для здоровья полезно горячее. И уехала. Я своему хотела скормить, кто ж знал, что он свалит. Ну, взяла сюда, думаю – может, ты будешь. А ты и будешь.

Подумав, что реклама удалась не то чтобы слишком, поспешно добавляет:

– Да не, правда, нормальный борщ. Вкусный.

Микроволновка пищит, мол, готово.

К столу постоянно всё липнет. Коллега сказала, так было всегда, едва привезли – лаком паршивым каким-то покрыли, может, не лаком, может, олифой намазали, клеем, соплями, да чёрт его знает вообще. Он весь покрыт коллажами из приставших ниток, пылинок или вот слов. Часть одного из пельменных рецептов остаётся на этом столе. Кира его избегает касаться, если Кирина очередь мыть – трёт чем ни попадя, но без толку: липнет чистящий порошок.

Коллега облокотилась и прилипла. Тянет за ткань рукава в попытке освободиться. Стол противится ей, щетинится грязью. Коллега слюнит палец, задумчиво трёт оставленный след. Часть этого события отпечатывается на Кире. На неё бы лучше сейчас не смотреть.

Кира вся как налипший сор, отпечатки чужих слов.

– У вас тут борщ? Вот молодцы девчонки, все бы вот так. Раньше-то ели мякину и лебеду натуральную, теперь колбасу жрём и химию! – поучительно говорит пожилая женщина.

Что она имеет в виду – никто не понимает, но на всякий случай все принимаются кивать, точно ели мякину и лебеду, было дело, понятно, понятно. Кира –доброжелательная, невозмутимая – пододвигает тарелку. Женщина перестаёт говорить и принимается есть.

По привычке Кира косится, достаточно ли чистую взяла ложку, могут ведь и немытую сунуть. Её лицо, как в кривом зеркале, отражается прямо под надписью «лучшему игорю». Ложек в хостеле много – и все как одна. Так вышло: хозяйкин отец неизвестно откуда принёс целую их коробку, каждая с похвальбой[2].

За всё время в хостеле, как назло, не остановился никто, кого бы так звали. Вообще ни один. Будто редкое имя какое, будто имя специально для ложек.

У борща вкуса не разобрать – шпаришь мгновенно язык. Нитки укропа липнут к ложке, скрывают часть надписи. «Лучше… горю» – теперь говорит она. Кире не нравится ложки читать.

– Вкусно? – беспокоится коллега. – Вкусно же.

Кира кивает.

У ног вьётся крошечка-недособачка, скрещенный шпиц с воробьём, по-младенчески громко пищит. Из подстолья на Киру таращатся глаза, полные любви. Коллега подхватывает существо, с чувством вжимает в округлую щёку.

Звук бьющегося стекла, сразу же – вопль отчаяния, перепуганный крик протопса. Ясно: кто-то открыл окно покурить и смахнул с подоконника одну из кривых статуэток.

– Как он достал! – закатывает глаза коллега. – Хоть бы уже когда съехал.

Кира кивает.

На запах еды подтянулись другиегости – осторожно, делая вид, будто у них появились тут какие-то свои дела. Называть клиентов гостями требует постоянно хозяйка. Она возмущённо напоминает: «Клиенты – в публичных домах! У нас тут все гости!» Странно, конечно, когда гости платят за то, чтоб гостить, но, может быть, у неё это дело и дома в порядке вещей.

Хозяйка любила сыграть вдруг в царя, что шарится посередь нищих, рабов и увечных, потом удивляясь: вот же любит меня народ, так хорошо обо мне говорит, когда я неузнанным выскочу им на дорогу, поигрывая скипетром, босой в струпьях ногой покатывая державу. Говоря: мы семья[3], не команда.

Гости поначалу неловко толкутся, мнутся, когда же их позовут. Это из новеньких, сразу понятно. Те, что живут здесь подольше, привыкли: если кто ест, можно быстро подсесть к нему. Коллега разбаловала.

Скульптор с размаху садится за стол, разыгрывает ожидание. Никто не обращает внимания, и он со скорбным видом тычет пальцем в солонку, пока Кира не отодвигает: противно есть соль, в которой побывали чьи-то руки, будь те хоть тысячу раз сопричастны искусству.

Хостел – то ещё место. В город, где никто не хочет задерживаться,гостей нагнала не потребность в жилье, а нечто другое, огромное, полое, выслеживающее по пятам, вынуждающее жаться поближе друг к другу, срастаться, как норные мыши, хвостами в крысиного короля[4].

Кира знает, что.

Стрессоустойчивая Кира переводит взгляд на стену. С календаря смотрит пёсик месяца, пухлый сердитый хаски, сообщает: «Лучший психолог – это щенок, который лижет твоё лицо».

Сколько там, интересно, протопёс берёт за приём.

Календари исполнены мудрости. Из прошлогоднего вот постояльцы узнали, что слово, оказывается, не воробей, да и любовь с картошкой – абсолютно разные вещи. Пока никто не оспорил. Будто кто-то пытался хоть раз изловить воробья, будто кто-то реально попутал чувства и клубни.

Временами кажется, что так же не может быть. Это какая-то игра. Пока все не здесь, говорят о действительно важных делах. А стоит зайти сюда – прикидываются простаками, принимаются мигом за болтовню о том, кто что съел, кто что купил и что врачи не лечат, а учителя не учат. Сейчас едят и говорят о еде. Это так сытно, как дважды поесть, в реальности и на словах.

Кира молчит, и они напускают на себя невинный вид – ну же, Кирюш, разве что-то не так? Поговоришь чуток с нами о всякой еде? О картошке, которая не любовь, о борще в состоянии твёрдом, жидком и парообразном, о рассыпанной по столу соли – брось щепоть скорей за плечо.

– Не бросай, для кого тут помыли!

Они стараются производить как можно больше шума.

Говорят:

– Включи телевизор, а то чего так скучно сидим.

Выбрали музыкальный канал, за музыкой чуть похуже слышно себя.

Женщина, мычащая мелодии, начинает подпевать в своём стиле. Скульптор скребёт подбородок, и звук выходит такой характерный, царапает Кирино ухо – шкряб, шкряб, шкряб.

Темнота притаилась в углу, смотрит на Киру бесчисленными глазами, говорит:

– эй,

мы ещё

не закончили.

тем временем

У сказочной принцессы слова катились с губ жемчужинами, алыми розами падали оземь. Слова Яси тоже в какой-то мере были волшебными: они превращались в скандал.

Это не помогало.

Яся определённо не была странствующей принцессой, перед которой, признав королевскую кровь, распахивали двери хозяева постоялых дворов. Хотя бы потому, что из первого же места – убогого, грязного хостела – её выгнали прочь.

Возможно, всё потому, что следовало заплатить, но кого интересуют детали.

Вместо денег были последовательно предложены и немедленно отвергнуты:

– клетка,

– большая белая птица,

– чудесные зрелища и неслыханные истории (какие – не уточнялось).

Не прокатило.

Яся не понимала почему.

Чтобы хоть как-то подняться в своих же глазах, она пробовала было уговорить птицу протиснуться в форточку, устроить переполох. Птица притворилась непонимающей, издавала различные птичьи звуки, бездумно вертела башкой. Говорила всем видом: я глупая птичка, чего же ты ждёшь от меня?

– Могла бы помочь, – осудила Яся.

Птица защёлкала клювом, даже не потрудившись придумать весомый аргумент.

Оставленную без присмотра клетку тут же кто-то унёс.

Яся сказала: «Проклятое проклятье!»

Или слова, схожие по значению.

* * *Яся колупает остатки краски на стене, на изломе видны слои: белый, зелёный, вновь белый. Она делает то же, что сделало бы время.

Дёргает головой – мешают бесцветные пряди, закусывает губу, сосредоточенно щурит глаза, прячет осколки ссохшейся краски в карман. Белая пыль отпечатывается на безразмерной куртке, шевелящейся у груди.

Ясе удаётся отковырнуть особенно крупный кусок – небывалая прежде удача, – когда снизу начинают доноситься какие-то подозрительные шорохи, детский крик «Отстань!» и собачий лай. Яся сразу швыряет куски краски в лестничный пролёт – может быть, отвлечёт, что бы там ни творилось? – и что есть силы

несётся

вниз.

Ну нет. Только не так. Не везёт – так весь день не везёт.

Без Яси и птицы их было трое – девушка, ребёнок, собака. Ребёнок не может сдержать поводком большого лохматого пса. Тот положил передние лапы на плечи девушки и невероятно настойчиво хочет лизнуть ей лицо, на котором глаза полуприкрыты, спокойны, бесстрастны, будто подобное видели множество, множество раз, и все те разы было скучно.

В её тёмных прямых волосах, на пальто безупречного покроя – осколки ссохшейся краски. Девушка поворачивает голову – и вот,

что видит Кира

(а это, конечно, она)

двухголовое существо: седая человечья голова и, пониже шеи, белоснежная птичья. Две пары глаз, одни жутче других – расширившиеся зрачки девчонки столь же черны, как глаза птицы. Существо одновременно склоняет набок головы и произносит (к счастью, всего одним ртом, человеческим – отчего-то казалось, что и говорить оно будет на два монотонных голоса):

– Да, неловко.

– Да ну? – уточняет Кира.

Пёс, сбитый с толку (явился ещё человек!), опускается на лапы и наконец идёт выгулять своего ребёнка.

Кира встряхивает головой. Ребром ладони проходится по плечам. Поднимается выше по лестнице, с трудом отпирает дверь. Яся топает за ней:

– Слушай, я хотела начать всё не так. Я…

– Да знаю я, кто ты.

Под немигающим надзором чёрных глаз ключ едва не валится из рук.

Если делать вид, что ничего не происходит, это тебя не коснётся.

Больше существо ничего не говорит. Дверь запирается изнутри.

Птица смотрит на Ясю выжидающе. Та как ни в чём не бывало продолжает обдирать краску, будто нет занятия интересней.

Кира предусмотрительно отключает звонок: чёртова девчонка непременно будет трезвонить. Начнёт тут стучать – ей же и хуже. Шум потревожит соседей, те терпеть долго не станут.

Кире без разницы, зачем объявилась эта девица. Она даже повторяет это самой себе – вот насколько ей всё равно.

Но, прикрыв на секунду глаза, видит её лицо.

Генетический клятый фейсап. Удивительно думать, как его – резковатые – черты превратились в её девичьи, не утратив при этом сходства. Кира представила, как ей – той девчонке, не Кире – говорят, мол, «папина дочка» и треплют по стриженому затылку, лохматят крашеные пряди.

Кира не чувствует ничего (или чувствует ничего), но слишком ясно уж ощущает биение сердца.

Стараясь ступать неслышно, она подбирается к глазку. На лестничной клетке пусто. Сердце, минуя грудную клетку, стучится прямо о дверь. Подумав немного, Кира резко поворачивается и идёт в душ, не заботясь о том, слышны ли в подъезде её шаги или нет. Надо смыть с себя этот день. Завтра будет по-прежнему. Вода обещает забвение: всё утечёт, испарится, истает. Ни о чём не стоит беспокоиться, ничто не бывает важным надолго – к сожалению или же к счастью.

Не ждала?

Темнота металлическим боком прижимается плотно к виску. Раз – и нет ничего. Чёрные струи воды, чёрный воздух вокруг, сжимаются медленно стены.

Кира привычно застывает на месте –это всегда начинается так, сейчас непременно начнётся. Она слишком сильно затягивает поясок у халата – чувство верёвки, перетянувшей туловище напополам, – чтобы хоть как-то оказаться здесь. Тихо, дыши. Ничего не начнётся. Ослабив чуть поясок, Кира шлёпает в коридор – мокрые ступни оставляют следы – и распахивает дверь.

О, разумеется. Какой же сюрприз.

Около электрощитка стоит Яся, из тысячи способов привлечь внимание остановившаяся на этом.

Яся умудряется смотреть сверху вниз на собеседника любого роста, но Киру этим не впечатлишь.

– Свет верни, – говорит Кира.

Яся неожиданно послушно кивает, щёлкает рычажком обратно, но сообщает будто бы мимоходом:

– Птица может перекусить провода. Пригласи меня в дом?

Звучит не вполне как вопрос.

Кира возводит глаза к потолку. Топчется на пороге, переминаясь с ноги на ногу. Откуда-то воспоминание: нечисть не может войти без приглашения, не зови сам – и не будет беды.

Капли воды падают с волос на плечи, чувствует холод от каждой из капель. Мокрые пряди липнут ко лбу – всё это было, точно ведь было. То ли холодом веет от самой этой девчонки, таращащей глаза, бесцветные, рыбьи, то ли задувает ветер в хлипкую подъездную форточку.

Ветер, конечно же ветер.

– Что тебе нужно?

Она готова к любому ответу, но Яся, похоже, ведёт внутри своей головы какой-то иной диалог. Потому что она говорит:

– Держи птицу! – расстёгивает резко куртку и вручает Кире большую белую, до невозможности тёплую птицу.

Яся смотрит.

Птица смотрит.

Чего вы смотрите, хватит.

Кира не любит прикосновений, громких голосов, непонятных историй, пристальных взглядов.

Всё это она впускает сейчас в свой дом.

Кир, ну зачем? Ты хорошо подумала?

Кира вообще не думала, в том-то и дело.

Хлопает дверь.

Она делает шаг назад, и Яся входит в квартиру.

Впервые за долгие месяцы кто-то чужой переступает порог.

Ответ 2

Я смотрю в будущее без особого разочарования

неделю назад

– От тебя холод! – ёжится мама.

От Яси правда холод и хаос. Она измеряет шагами квартиру, то и дело косясь на окно.

Никого.

Хорошо.

Зачастую от хрупкого существа ожидаешь изящества, грации, но Яся движется, как сломанный робот, сутулит тонкую спину. Ей доступны лишь два состояния: полный покой и лихорадочное действие. Резкие движения взбивают воздух, пальцы чуть что сжимаются в кулаки.

Ночью она подкатывается к батарее, прижимается спиной – остаётся большое розовое пятно – да так и лежит. Спина горит, колени прижаты к груди. Нужно успеть откатиться обратно, пока не настиг сон. Иногда, кое-как повернувшись, Яся проваливается в промежуток между диваном и батареей. Утром её не найти: лежит свёрнутое одеяло, Яси нет и в помине. Она занимает совсем немного места – пока молчит. Начав говорить, заполняет любую комнату целиком.

Диван под Ясей скрипит, мама шикает с кровати. Попытки ползти осторожно, словно какой-то моллюск, обречены на провал: диван откликается на каждую Ясину кость, выступающую под кожей.

Она приподнимается на локте и видит за окном смутный силуэт.