Полная версия:

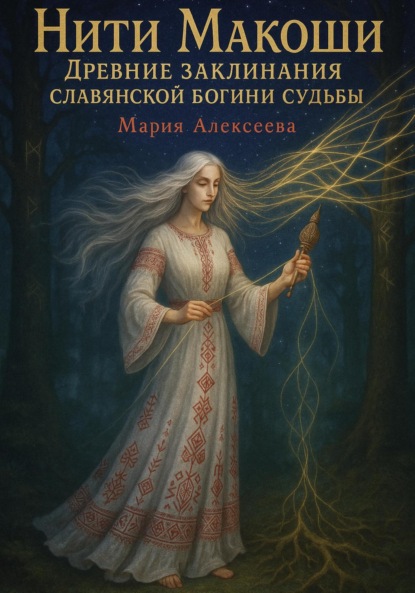

Нити Макоши. Древние заклинания славянской богини судьбы

Мария Алексеева

Нити Макоши. Древние заклинания славянской богини судьбы

Введение

В глубинах славянской мифологии, где переплетаются древние мудрости и сакральные знания наших предков, возвышается величественный образ богини Макоши – Великой Пряхи человеческих судеб, Матери всего сущего и Покровительницы женской силы. Эта божественная сущность, чье имя происходит от слияния двух священных понятий – «Ма» (мать) и «кош» (судьба), представляет собой одну из самых значимых и загадочных фигур дохристианского пантеона восточных славян.

Макошь занимает уникальное положение в иерархии славянских божеств, будучи единственной богиней, удостоившейся чести стоять рядом с мужскими божествами в киевском капище князя Владимира. Этот факт красноречиво свидетельствует о той исключительной роли, которую она играла в духовной жизни древних славян. Ее присутствие среди верховных божеств – Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога и Симаргла – подчеркивает не только ее значимость, но и глубокое понимание нашими предками важности женского начала в космическом порядке мироздания.

Образ Макоши многогранен и символичен. Она предстает перед нами как Небесная Пряха, восседающая в своем божественном чертоге высоко в небесах, где неустанно прядет нити человеческих судеб. Эти нити не просто метафора – они представляют собой сакральную субстанцию, из которой соткана вся ткань бытия. Каждая нить уникальна, каждая несет в себе потенциал жизни, любви, страданий и радостей конкретного человека. От завязки-рождения до последней развязки-смерти тянется эта волшебная нить, и от искусства Великой Пряхи зависит, будет ли жизнь человека счастливой или печальной, богатой событиями или монотонной.

В этом священном деле Макошь не одинока. Рядом с ней трудятся ее верные помощницы – дочери Доля и Недоля, олицетворяющие соответственно счастливую и несчастливую судьбу. Доля – светлая богиня удачи, которая вплетает в человеческую судьбу золотые нити радости, успеха, любви и благополучия. Недоля же, напротив, отвечает за темные полосы жизни, за испытания и трудности, которые, однако, также необходимы для духовного роста и развития души. Эти две божественные сестры работают под мудрым руководством своей матери, создавая тот сложный узор, который мы называем человеческой судьбой.

Макошь – это не только богиня судьбы, но и Мать Сыра Земля, покровительница плодородия и урожая. В ее власти находятся все процессы, связанные с рождением и ростом: от прорастания семени у земле до рождения ребенка в материнской утробе. Древние славяне понимали, что плодородие земли и плодовитость женщины – это проявления одной и той же божественной силы, которую воплощает Макошь. Поэтому к ней обращались и земледельцы, молящие о богатом урожае, и женщины, мечтающие о материнстве.

Особое место в культе Макоши занимает покровительство женским ремеслам, прежде всего прядению и ткачеству. Эти древние искусства не случайно оказались под ее опекой – в них славяне видели прямую аналогию с творческой деятельностью богини. Как Макошь прядет нити судеб, так и земная женщина прядет нити из волокон льна или конопли. Как богиня ткет полотно мироздания, так и мастерица создает ткань для одежды своей семьи. В этом параллелизме заключается глубокий философский смысл: каждая женщина, занимающаяся рукоделием, становится сопричастной божественному творчеству.

Водная стихия также находится под покровительством Макоши. Она управляет дождями, обеспечивающими плодородие земли, источниками и колодцами, дающими живительную влагу. В народных представлениях Макошь часто связывалась с святыми источниками, возле которых совершались обряды и приносились жертвы. Эта связь с водой объясняется не только ее ролью как богини плодородия, но и более глубокими мифологическими представлениями о воде как первоначале жизни, о водах хаоса, из которых возник упорядоченный космос.

Культ Макоши имел четко выраженный женский характер. Именно женщины были основными служительницами этой богини, именно они хранили и передавали знания о ритуалах и заклинаниях, связанных с ее почитанием. Это не означало, что мужчины были полностью исключены из ее культа, но их роль была значительно менее заметной. Макошь воспринималась как заступница женщин, защитница их интересов и прав, покровительница материнства и семейного очага.

Пятница была особым днем Макоши. В этот день женщинам запрещалось заниматься прядением и другими видами рукоделия – такая работа считалась оскорблением богини. Нарушительницы этого запрета рисковали навлечь на себя гнев Макоши, которая могла явиться к ним в виде высокой женщины с распущенными волосами и покарать за неуважение. С другой стороны, пятница была днем особых молитв и обрядов, обращенных к богине, днем, когда можно было просить ее о помощи и покровительстве.

С приходом христианства культ Макоши не исчез бесследно, а трансформировался, слившись с почитанием святой Параскевы Пятницы. Этот синкретизм показывает, насколько глубоко укоренены были в народном сознании представления о Великой Богине. Святая Параскева унаследовала многие функции Макоши: она стала покровительницей женщин, заступницей в семейных делах, защитницей от болезней. Часовни, посвященные святой Параскеве, часто строились возле источников – прямое указание на связь с древней богиней вод.

Заклинания и обряды, связанные с Макошью, представляют собой уникальный пласт славянской магической традиции. Эти древние тексты, передававшиеся из поколения в поколение преимущественно по женской линии, содержат в себе глубинную мудрость наших предков о природе судьбы, о законах мироздания, о взаимосвязи между человеком и космосом. В них заключена не только практическая магия, но и философия жизни, основанная на понимании того, что человек не является изолированной единицей, а представляет собой часть великого целого.

Современному читателю может показаться странным обращение к древним богам и использование архаичных магических практик. Однако следует понимать, что за внешней формой этих заклинаний скрывается универсальная человеческая потребность в гармонии, в ощущении связи с высшими силами, в понимании своего места в мире. Макошь, как архетип Великой Матери продолжает жить в коллективном бессознательном, и обращение к ее образу может помочь современному человеку восстановить утраченное чувство целостности и связи с природой.

Изучение культа Макоши и связанных с ним магических практик важно не только с исторической и культурологической точки зрения. Это изучение помогает нам лучше понять наших предков, их мировоззрение, их способы осмысления действительности. В эпоху глобализации и унификации культур особенно важно сохранить и передать будущим поколениям это бесценное наследие народной мудрости.

Данная книга представляет собой попытку систематизировать и представить в доступной форме знания о Макоши и связанных с ней магических практиках. Здесь собраны заклинания и обряды, реконструированные на основе этнографических материалов, фольклорных текстов и исторических источников. Каждое заклинание сопровождается необходимыми пояснениями, помогающими понять его смысл и правильно использовать.

Следует помнить, что магия наших предков была неразрывно связана с их повседневной жизнью, с их трудом, с их отношением к природе и космосу. Это не была развлекательная магия или способ получения сверхъестественных способностей – это была система взаимодействия с миром, основанная на глубоком понимании законов природы и человеческой психики. Поэтому при использовании представленных в книге материалов важно сохранять это понимание и подходить к древним практикам с должным уважением и серьезностью.

Глава 1. Великая Пряха: Образ и сущность Макоши

Происхождение имени и этимология богини

Имя древнеславянской богини судьбы представляет собой одну из наиболее интригующих лингвистических загадок славянской мифологии. Вариативность написания и произношения теонима создает богатое поле для этимологических исследований, каждое из которых раскрывает новые грани понимания архаического божества. Изучение происхождения имени Макоши позволяет проникнуть в глубины праславянского сознания и понять, какими качествами наделяли наши предки эту могущественную богиню.

Первое, что привлекает внимание исследователей при изучении теонима, это его вариативность в письменных источниках. В древнерусских текстах встречаются формы «Мокошь», «Макошь», «Мокъшь», а в этнографических записях фиксируются варианты «Мокоша», «Мокуша», «Макешь». Даже в «Повести временных лет», где богиня упоминается в составе княжеского пантеона, наблюдается непоследовательность в написании. Составитель Пискаревского летописца демонстрирует эту двойственность особенно наглядно, приводя сразу обе формы: «Макош или Мокош». Такая вариативность не случайна и отражает фонетические особенности различных славянских диалектов, а также эволюцию произношения на протяжении веков.

Лингвистический анализ показывает, что теоним грамматически относится к женскому роду, что недвусмысленно указывает на женскую природу божества. Это обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку в некоторых поздних источниках встречаются попытки представить Макошь как мужское божество, однако такие интерпретации являются вторичными и не соответствуют первоначальной традиции. Женский род теонима подтверждается не только грамматической формой, но и всем комплексом функций, приписываемых богине в славянской мифологической системе.

Наиболее распространенная и авторитетная этимологическая версия связывает происхождение имени с праславянским корнем, означающим «мокнуть», «быть влажным». Эта интерпретация получила поддержку ведущих славистов и лингвистов, которые считают ее бесспорной. Суффиксальное образование от корня с суффиксом создает основу для понимания богини как «мокрой», что прямо указывает на ее связь с водной стихией. Подобный словообразовательный тип встречается в таких русских словах, как «пустошь», «ветошь», где суффикс создает атрибутивные существительные. Данная этимология объясняет тесную связь Макоши с источниками, колодцами, дождем и всеми проявлениями водной стихии в природе.

Параллельно с «водной» этимологией существует не менее интересная версия, предложенная выдающимся археологом и историком, согласно которой имя богини состоит из двух компонентов: «ма», означающего «мать», и «кош», понимаемого как «жребий» или «судьба». Такое толкование дает нам «Мать судьбы» или «Мать жребия», что прекрасно согласуется с основными функциями богини как пряхи человеческих судеб. Глубокая индоевропейская древность корня «ма» (мать) придает этой версии особую весомость, поскольку указывает на архаические истоки почитания женского божественного начала у славян.

Развитием той же этимологической линии является интерпретация второго компонента «кош» не как «жребий», а как «корзина», «дом», «жилище». В пользу такого понимания говорят многочисленные лингвистические параллели: у запорожских казаков «кошем» называлась станица или селение, а их предводитель именовался «кошевым». Архаичный корень «кош» прослеживается в целом семействе слов, связанных с хранением и достатком: «кошель», «кошти» (украинское «материальные блага»), «кошик», «кошница», «кошова». Все эти слова объединяет семантика плетеной корзины, добротности, пригодности для хозяйственных нужд. При такой интерпретации Макошь предстает как «Мать дома», хранительница домашнего очага и семейного благополучия.

Существует также версия, трактующая второй компонент как «урожай», что дает нам «Мать урожая». Эта этимология находит поддержку в обрядовой практике, где Макошь выступает как покровительница земледелия и плодородия. Связь с урожаем подтверждается и тем фактом, что главный праздник богини приходился на осенний период, время сбора плодов земли и подведения итогов хозяйственного года. Такое понимание имени гармонично вписывается в общеславянскую традицию почитания женских божеств плодородия.

Интересную этимологическую версию предлагают исследователи, связывающие имя Макоши с понятием прядения. Эта интерпретация основывается на реконструированном праславянском слове, означающем «прядение», что прямо соотносится с основной мифологической функцией богини как пряхи судеб. Прядение в древних культурах символизировало не просто ремесленную деятельность, но и космогонический акт создания мира, плетения ткани бытия. Богини-пряхи известны многим индоевропейским традициям, и Макошь в этом контексте предстает как славянская ипостась универсального архетипа Великой Пряхи.

Менее убедительной представляется версия о связи имени богини с финским племенным названием «мокша». Хотя географическое соседство славян и финно-угорских народов допускает возможность культурных заимствований, отсутствие соответствующего божества в мордовской мифологии ставит под сомнение эту гипотезу. Кроме того, финская этимология не объясняет глубокую укорененность культа Макоши в славянской традиции и его органичную связь с другими элементами славянского пантеона.

Чередование гласных «о» и «а» в корневой основе имени создает дополнительные возможности для этимологических интерпретаций. Акающее произношение, зафиксированное в пословице «Бог не Макеш – чем-нибудь да потешит», указывает на живое бытование имени в народной речи. Это фонетическое варьирование могло возникнуть как результат диалектных различий, так и вследствие табуирования сакрального имени, когда его истинное произношение скрывалось от непосвященных.

Лингвистический анализ выявляет и другие аспекты этимологии теонима. Суффикс «-ошь» встречается не только в атрибутивных существительных, но и в уменьшительных формах имен, включая мужские варианты. Это наблюдение позволяет предположить, что первоначально имя могло иметь более полную форму, от которой сохранился лишь уменьшительный вариант. Такая языковая эволюция характерна для сакральных имен, которые со временем подвергаются эвфемистическому сокращению.

Особое внимание заслуживает возможная связь теонима с понятием «мощи», «могущество». Эта этимологическая линия, хотя и менее разработанная в научной литературе, открывает перспективы для понимания Макоши как воплощения женской силы и власти. В пользу такой интерпретации говорит высокий статус богини в славянском пантеоне, где она была единственным женским божеством, удостоившимся места в княжеском капище.

Фольклорные данные добавляют к этимологической картине новые нюансы. В народных представлениях имя богини часто связывается с мотивами плетения, ткачества, пряжения. Эта семантическая связь могла повлиять на народную этимологию, породив дополнительные интерпретации происхождения теонима. Народная мудрость сохранила понимание Макоши как мастерицы, искусной в женских ремеслах, что отражается в этимологических построениях, связывающих ее имя с рукоделием.

Сравнительный анализ с родственными индоевропейскими традициями показывает, что имена богинь судьбы часто образуются от корней, связанных с плетением, пряжением, влагой или материнством. Греческие мойры, германские норны, балтийские богини судьбы – все они несут в своих именах отголоски сходных этимологических мотивов. Это сходство указывает на общие индоевропейские корни представлений о женских божествах, управляющих человеческими судьбами.

Исследование этимологии имени Макоши выявляет многослойность и полисемантичность этого древнего теонима. Каждая из предложенных версий раскрывает определенный аспект божественной природы богини, будь то связь с водной стихией, материнское начало, покровительство домашнему хозяйству или власть над человеческими судьбами. Вероятно, истинная этимология включает в себя элементы нескольких интерпретаций, что отражает сложность и многогранность образа великой славянской богини.

Современные лингвистические методы позволяют с большей точностью реконструировать первоначальную форму теонима и проследить пути его эволюции. Компьютерная обработка текстовых корпусов выявляет статистические закономерности в употреблении различных вариантов имени, что помогает определить их хронологическую и географическую дистрибуцию. Эти данные в совокупности с традиционными этимологическими методами создают более полную картину происхождения и развития имени великой богини судьбы.

Образ и сущность Макоши в славянском пантеоне богов

Среди множества божеств древнославянского пантеона особое место занимает загадочная и могущественная Макошь, единственная богиня, удостоившаяся чести стоять в ряду главных мужских божеств на киевском капище князя Владимира. Ее образ воплощает в себе древнейшие представления славян о женском начале вселенной, материнской силе природы и неумолимой власти судьбы. Богиня, чье имя до сих пор вызывает споры среди исследователей, представляла собой сложный синтез архетипических функций: от покровительницы домашнего очага до повелительницы человеческих судеб. В отличие от других женских божеств славянского пантеона, Макошь обладала поистине космическим масштабом влияния, простирающимся от самых земных женских забот до высших законов мироздания.

Этимология имени Макоши остается предметом научных дискуссий, однако наиболее убедительной представляется версия о его происхождении от сочетания двух корневых основ. Первая часть имени «ма» традиционно связывается со словом «мать», что указывает на материнскую природу божества и его роль как прародительницы и защитницы. Вторая часть «кошь» или «кош» восходит к древнеславянскому понятию судьбы, жребия, доли, что прямо указывает на основную функцию богини как распорядительницы человеческих судеб. Таким образом, имя Макошь можно интерпретировать как «Мать-Судьба» или «Материнская Судьба», что точно отражает двойственную природу этого божества. Альтернативные версии связывают имя богини с понятием влаги, мокроты, что подчеркивает ее связь с водной стихией и плодородием земли.

В иерархии славянских богов Макошь занимала исключительное положение, будучи дочерью великого Рода, первотворца и родоначальника всего сущего. Некоторые источники представляют ее как супругу могущественного Велеса, бога мудрости и магии, что дополнительно подчеркивает ее связь с тайными знаниями и чародейством. В других традициях Макошь выступает как жена Сварога, небесного кузнеца, что символизирует союз земного и небесного начал. Эта неопределенность в генеалогических связях богини отражает сложность и многогранность ее образа, который формировался на протяжении тысячелетий и впитывал различные мифологические традиции. Важно отметить, что Макошь была единственным женским божеством, включенным в официальный пантеон князя Владимира, что свидетельствует о ее огромном значении в религиозной жизни древних славян.

Центральной функцией Макоши являлось прядение нитей человеческих судеб, что делало ее одной из самых влиятельных фигур в славянской мифологии. Богиня восседала в своем небесном чертоге, окруженная помощницами Долей и Недолей, и создавала тонкие нити, из которых сплетались жизненные пути всех живых существ. Доля, светлая и прекрасная богиня, пряла золотые нити счастья и удачи, в то время как ее темная сестра Недоля создавала серые нити несчастий и испытаний. Макошь же, как старшая и мудрейшая из трех, определяла пропорции света и тьмы в судьбе каждого человека, руководствуясь его поступками и душевными качествами. Этот образ небесных прях, ткущих полотно судьбы, находит параллели в мифологии многих индоевропейских народов, что указывает на древность и универсальность данного архетипа.

Физический образ Макоши в славянской традиции отличался торжественностью и материнской мудростью. Богиню изображали как зрелую женщину с длинными волосами, часто заплетенными в косы, что символизировало ее связь с прядением и ткачеством. На голове она носила особый головной убор с рогами, напоминающий о ее связи с плодородием и лунными циклами. В руках Макошь держала веретено или прялку, основные атрибуты ее деятельности, а иногда рог изобилия, подчеркивающий ее роль как подательницы земных благ. Одежды богини традиционно изображались богато украшенными вышивкой с геометрическими узорами, каждый из которых имел сакральное значение. Особенно часто встречались ромбические орнаменты, символизирующие засеянное поле и женское лоно как источники жизни.

Связь Макоши с природными стихиями была многогранной и глубокой, отражая ее роль как богини-матери всего сущего. Прежде всего, она считалась покровительницей водной стихии, особенно источников, колодцев и рек, которые рассматривались как порталы между мирами. Вода в представлениях древних славян была не только источником жизни, но и средой, через которую можно было общаться с божественными силами. Одновременно Макошь почиталась как воплощение Матери Сырой Земли, плодородной почвы, дающей жизнь растениям и кормящей все живое. Эта двойственная связь с водой и землей делала богиню ответственной за урожай, благополучие скота и общее процветание человеческих сообществ. В ее власти находились дожди и засухи, наводнения и неурожаи, что заставляло людей особенно тщательно соблюдать обряды почитания этого могущественного божества.

В женской жизни древних славян Макошь играла совершенно особую роль, будучи покровительницей всех аспектов женского существования. Она оберегала девочек с момента рождения, покровительствовала их взрослению и инициации, благословляла браки и помогала в родах. Особенно важной была ее роль как защитницы женских ремесел, прежде всего прядения и ткачества, которые в древности имели не только хозяйственное, но и сакральное значение. Процесс создания нити из волокна рассматривался как повторение космического акта творения, а готовое полотно символизировало упорядоченный космос, противопоставленный хаосу. Женщины, занимающиеся рукоделием, считались причастными к божественному творчеству Макоши и пользовались особым уважением в обществе. Богиня также покровительствовала домашнему хозяйству в целом, следя за тем, чтобы в доме царили порядок, достаток и гармония.

Символика Макоши была чрезвычайно богата и многослойна, отражая различные аспекты ее божественной природы. Основным символом богини считался ромб, разделенный на четыре части крестом, что символизировало четыре стороны света, четыре времени года или четыре основные стихии. Каждый из четырех малых ромбов внутри большого имел свое значение: дух, душа, тело и совесть, представляя, таким образом, целостность человеческого существа. Другим важным символом был паук, создающий свою паутину подобно тому, как Макошь ткет нити судеб. Пауки считались священными животными богини, и появление паутины на лице человека рассматривалось как благословение Макоши. Веретено и прялка также входили в число основных атрибутов богини, а изображения этих предметов часто использовались в качестве оберегов и ритуальных символов.

Исторические упоминания о Макоши встречаются в различных древнерусских источниках, что свидетельствует о широком распространении ее культа. Наиболее значимым является упоминание в «Повести временных лет», где богиня названа среди главных божеств пантеона князя Владимира наряду с Перуном, Хорсом, Дажьбогом и другими. Многочисленные поучения против язычества XI-XVI веков регулярно упоминают Макошь в ряду наиболее почитаемых языческих божеств, против которых активно боролась христианская церковь. В этих текстах богиня часто сравнивается с греческой Гекатой, что указывает на понимание авторами ее роли как покровительницы магии и чародейства. Археологические находки также подтверждают широкое почитание Макоши: ее изображения встречаются на украшениях, предметах быта, вышивках и каменных идолах по всей территории расселения восточных славян.

С приходом христианства образ Макоши не исчез, а трансформировался, слившись с культом святой Параскевы Пятницы. Это слияние было настолько органичным, что многие исследователи говорят о практически полном переносе функций языческой богини на христианскую святую. Параскева Пятница унаследовала от Макоши покровительство женским ремеслам, связь с водными источниками и особое почитание в пятницу. Запреты на прядение и ткачество в пятничные дни, существовавшие в народной традиции вплоть до XX века, являются прямым наследием древних табу, связанных с почитанием Макоши. Иконы святой Параскевы часто помещались рядом с источниками воды, а часовни в ее честь строились возле колодцев и родников, что полностью соответствовало языческим традициям почитания Макоши. Таким образом, христианизация не уничтожила культ древней богини, а лишь придала ему новые формы, сохранив при этом основное содержание.

Магические аспекты почитания Макоши были особенно развиты и включали различные формы гадания, заклинания и ритуальные практики. Богиня считалась покровительницей всех видов женской магии, особенно связанной с прядением нитей судьбы в буквальном смысле. Узелковая магия, создание наузов и амулетов из нитей и шнуров находились под ее особым покровительством. Женщины обращались к Макоши с просьбами о помощи в любовных делах, о даровании детей, о защите семьи от бед и несчастий. Особую роль играли гадания на нитях, веретенах и прялках, которые позволяли заглянуть в будущее и узнать волю богини. Считалось также, что Макошь может являться людям во снах, предупреждая о грядущих событиях или давая советы в трудных жизненных ситуациях. Ее связь с водной стихией делала особенно эффективными ритуалы, проводимые у источников и колодцев, где богине приносились жертвы в виде пряжи, тканей и женских украшений.