Полная версия:

Успешный учитель – успешный ученик. Секретное руководство для учителя

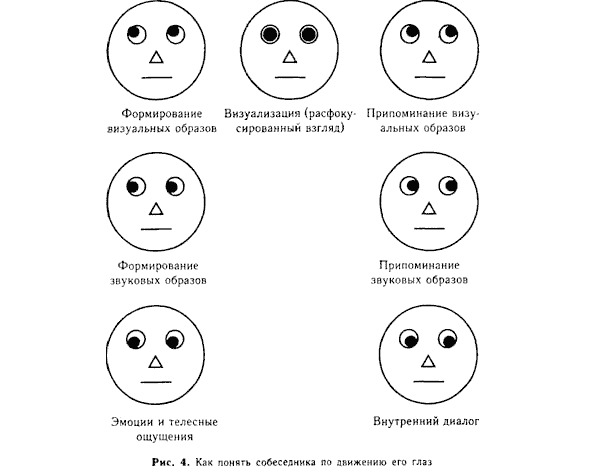

Соответственно для леворуких людей схема имеет свое зеркальное отражение.

Умение замечать движения глаз собеседника и делать правильные выводы из своих наблюдений дает возможность лучше понять стратегию мышления другого человека и использовать этот ресурс в целях построения более тесного раппорта.

Есть одна небольшая подсказка, как легче запомнить данную схему и научиться её применять. Нарисуйте эту схеиу на достаточно большом листе ватмана и повесьте на стене перед телевизором. Тогда экран телевизора станет вашим тренажером. Вам легко будет отслеживать движения глаз человека на экране телевизора и соотносить их со схемой, висящей рядом.

И вот мы снова в школе на уроке в старшем классе, где часть учеников – визуалы, часть – аудиалы, а есть среди учащихся и кинестетики.

Учительница, как правило, визуалка (по статистике, большинство учителей – визуалы, дети до 11 – 12 лет – кинестетики, руководители – аудиалы) говорит ВСЕМ:

«Посмотрите на стр…, в таблице есть вся информация, которая вам нужна»

Как вы думаете, кто из ребят действительно сможет считать информацию со стр…?

Правильно, только те, чьей привычной репрезентативной системой является зрительный способ обработки информации, т.е. визуалы. Только они смогут адекватно отреагировать на команду посмотреть, потому что только они в психологическом смысле реально знают, как это делается.

А что же в это время делает остальная часть класса?

Вопрос риторический. Остальные ПЫТАЮТСЯ смотреть.

А что делают эти дети в школе в течение всей их школьной жизни, если им встречаются только учителя – визуалы?

Поэтому, дорогой учитель, если ты хочешь быть успешен, если ты хочешь видеть вокруг себя успешных учеников, никогда не забывай простое правило: в класс ты должен идти, будучи готовым произнести детям «посмотрите, послушайте, почувствуйте» и дать им такие задания, которые позволили бы одним – посмотреть, другим – послушать, а третьим, выполнив твое задание своими руками, почувствовать ту информацию, которая заключена в нем.

Ты должен научиться использовать в своей речи на уроке слова – предикаты всех трех модальностей, чтобы быть понятым и услышанным всеми учениками, а не только частью класса.

Это – твое Золотое правило успешности.

Продолжаем говорить о правилах эффективного общения

Однако, сейчас мы говорим об общении, хотя проведение качественного урока – это, безусловно, тоже определенный уровень общения с классом.

Для нас важно, что знание о репрезентативных системах и умение ориентироваться в предпочитаемых собеседником способах обработки и хранения информации дает нам дополнительную возможность выстроить мостик между нами и собеседником.

Ведь не только в классе, но и в любой другой ситуации нас лучше поймут и услышат, если мы заговорим на языке того человека, от которого собираемся получить нужный нам результат.

Понятно, что предпочитаемая нами репрезентативная система вносит свою лепту в создание той картины мира, которая является для нас единственно верной.

С этой точки зрения можно сказать, что для кого-то мир – это звучащая симфония, для кого-то – это краски и красота, это перспектива и горизонты, а для кого-то мир – это чувство полета или давления, простора или тесноты, комфорта или дискомфорта.

Вот и подумайте теперь, сколько различных моментов необходимо учитывать, чтобы выстроить мостик между собеседниками. Это и способы фильтрации информации, и ведущая репрезентативная система, и умение читать не только вербальную, но и невербальную информацию, которую посылает тебе твой собеседник.

Давайте же поговорим теперь о том, как ориентироваться в тех сигналах, которые мы получаем от партнера по общению и как подстраиваться к ним.

Как выстроить мостик к своему ученику?

Чтобы пройти по незнакомой местности нужно иметь компас и навык его использования. Чтобы выстроить мостик к другому человеку, нужно уметь читать информацию, которую он постоянно транслирует нам и иметь навыки ее использования.

Давайте поговорим о критериях, позволяющих ориентироваться в карте мира нашего ученика.

Вначале небольшое повторение, которое, как известно каждому учителю, – основа всему.

Карта мира каждого человека своеобразна и неповторима, но ее структура не случайна и создается в результате использования тех или иных фильтров информации, наиболее близких данному человеку. Следовательно, важно научиться выделять эти фильтры в процессе общения с собеседником.

Могу подсказать два вида фильтрации.

Первый вид определяет способ принятия человеком того или иного решения. Здесь есть, как минимум, два варианта подхода к восприятию информации.

Учет первого позволяет подстроиться к человеку с целью убеждения. Его суть заключается в том, что, когда мы раздумываем, принимая какое-либо важное для нас решение или просто рассуждаем о каком бы то ни было заинтересовавшем нас событии, мы делаем это определенным образом.

Мы либо видим в предмете нашего обдумывания в первую очередь негативные моменты и именно на этом строим свои оценки события и, исходя из этого негатива, принимаем решения, либо, учитывая возможность проявления негативных сторон события, все же думаем о способах их преодоления.

Разные люди выбирают разные стратегии подхода к решению возникшей задачи.

Какой из двух представленных вариантов ближе вам? В любом случае знайте, что первый из представленных вам путей ведет от цели, (ведь, думая о негативе, мы остаемся на месте и не предпринимаем никаких шагов по пути к достижению цели), а второй приближает вас к цели, так как, обдумывая возможные пути преодоления возникающих препятствий, мы неуклонно движемся вперед. Эта пара фильтров называется «от цели» – «к цели».

Другой способ восприятия информации заключается в том, что некоторые из нас предпочитают в рассматриваемой ситуации видеть только отдельные её элементы (деревья видят, а лес не замечают), а другие, как раз наоборот, видят ситуацию в целом, но не замечают её деталей (за лесом не видят деревьев).

И тот, и другой способ восприятия приводит к утере значительной части информации и потере возможных ресурсов достижения результата. Эта пара фильтров носит название «целое» – «частное».

Второй вид фильтрации определяет характер информации, которая является наиболее интересной для данного человека.

Очень образно этот набор критериев психологи назвали Врата сортировки.

Если вас приглашают на вечеринку, а вы еще не знаете точно, идти или не идти, какой первый вопрос вы зададите?

Вот этот первый вопрос и определяет те врата сортировки информации, которые для вас являются наиболее важными и интересными. Например, если первый вопрос, который вам хочется задать в данной ситуации «А кто там будет присутствовать?», то это значит, что для вас наиболее интересной информацией является та, которая касается других людей.

Другими словами, психологи условно выделяют шесть категорий людей по направленности их интересов на информацию того или иного характера.

К первой категории относятся люди, чаще всего задающие вопрос «Кто?», т.о есть те, которых в первую очередь интересуют другие люди

Вторая категория людей любит вопросы «Что? Что делать?», то есть интересуется в первую очередь действиями и вещами. В данном случае, чтобы решить вопрос с вечеринкой, необходимо будет узнать, что мы там будем делать, а, может быть, что мы там будем есть.

Третья категория людей главным для себя вопросом считает вопрос «Как?». Для этой категории людей главное – это процесс.

Следующая категория самым главным для себя вопросом считает вопрос «Зачем?». Это те самые люди, для которых проблема смысла есть самая основная проблема.

За ними следует категория людей, любящих задавать вапрос «Когда?». Видимо, люди этой категории ставят вопрос планирования времени на первое место.

завершающая шестая категория состоит из людей, чаще всего задающих одним из первых вопрос «Где?». Вот и все Врата сортировки.

Зная способ, при помощи которого человек выстраивает свою карту мира, в процессе общения подстраиваемся к нему.

Таким образом нам удается обратить внимание человека на то, что мы говорим, заинтересовать его нашей информацией и изложить её наиболее понятным для него способом.

Будьте внимательны к тому, что и какими словами излагает ваш собеседник, и у вас не будет проблем в выстраивании раппорта с ним.

Представьте себе, что вы идете на прием к своему руководителю с предложением, принятие которого очень важно для вас.

Вы уже знаете, как начнете беседу с ним?

Какие первые после приветствия слова вы произнесете?

Вы хорошо подготовились к разговору?

Если это так, то вы наверняка определили для себя Врата сортировки вашего будущего собеседника и готовы начать разговор с информации, которая наиболее интересна для него.

Допустим, ваш руководитель относится к первой категории людей, тогда ваш разговор начнется с изложения ваших соображений по поводу тех людей, которые задействованы в проекте. Если руководитель – продставитель, скажем, четвертой категории, то вы начнете свою беседу с ним с оценки той значимости, которая содержится в вашем проекте. В любом случае, присоединяясь к человеку, мы присоединяемся к его интересам и его способу общения с информацией.

Это правило справедливо и при общении с учениками.

Почему на уроках у одного учителя ученики с интересом работают, активно ведут себя на уроке и постоянно заняты делом, а на уроках у другого – все наоборот?

Ведь дети-то те же самые. Просто первый, осознанно или нет, но присоединился к интересам учащихся, пошел от них при организации учебной работы, а второй пошел от себя и своих интересов.

О секретах дисциплины более подробно мы поговорим позднее, но главное можно сказать уже сейчас: проблема дисциплины в классе есть в большой мере проблема раппорта с ребятами, а качество установления раппорта напрямую зависит от учителя. Помните, за качество общения отвечает инициатор общения?

Подведем итог.

Итак, чтобы выстроить мостик к другому человеку, к своему ученику, в частности, необходимо помнить о следующих строительных материалах: фильтрах, создающих модель мира нашего собеседника, Вратах сортировки информации, из которой он строит свою модель мира, предикатах, которыми определяется модальность представленной в модели мира собеседника информации.

Помня об этом, мы используем этот строительный материал для присоединения и установления раппорта.

Эти навыки настолько важны и необходимы для всех, работающих в школе, что советую вам специально потренироваться в их приобретении.

Для этого откройте раздел книги, который называется Приложения, и найдите там задания, выполняя которые, вы сможете закрепить этот навык и довести его до автоматизма. Овладев навыками установления раппорта, мы поднимаемся на новую ступеньку профессионального мастерства!

Язык – наш друг и враг

.

Учитель, что знаешь ты о родном языке?

Уверена, что этот вопрос удивит тебя, а если ты еще и филолог к тому же, то, возможно, даже и возмутит.

Но я имела в виду совершенно другое знание. Знаешь ли ты, например, какова психологическая природа языка? А известна ли тебе его главная функция?

Главная функция языка, – скажешь ты мне, – передача информации. Так написано во всех учебниках психологии.

Но ты ошибаешься, дорогой учитель. Главная функция языка – программирование твоего собственного поведения и поведения всех людей вокруг тебя. Просто мы этого не замечаем.

Опыт, который мы получаем из внешнего мира, кодируется в нервной системе, а чтобы его оттуда извлечь как раз и существует слово.

Именно присоединяя определенное слово к имеющемуся у нас опыту, мы создаем возможность извлечь этот опыт, то есть осознать. Лишь осознаваемый опыт имеет для нас значение, но наша нервная система накопила значительные запасы опыта, неосознаваемого нами

.Не верите?

Давайте проведем эксперимент!

Отложите на минутку в сторону книжку и оглядитесь по сторонам. Что окружает вас? Какова освещенность? Теплый или холодный воздух вы ощущаете? А какова его влажность?

Все это вы воспринимали и в момент чтения последнего абзаца, но думали ли вы об этом? Осознавали ли все эти ощущения?

Что же заставило вас обратить внимание на эти вещи?

Слова, которые вы прочитали сейчас натолкнули ваше сознание на фиксацию внимания на том, что ранее проходило незамеченным.

Таким образом, слово является ключиком к тому опыту, который закодирован у нас в нервной системе.

Само слово не есть эквивалент опыта. Один и тот же опыт, связанный, скажем, с таким предметом как стол (в русском варианте), называется table в английском, звучит иначе во французском, японском, португальском.

Становится ясно, что опыт, заложенный внутри нас, закодирован в определенных звуковых эквивалентах, вызывающих ассоциативную реакцию, другими словами, называя слово, я организую мышление в нужном мне направлении.

Слова – программисты

Дорогой читатель, я совсем не знаю тебя, тем более не знаю, какие проблемы волнуют тебя в данный момент. Но я могу тебе сказать, о чем ты подумаешь в следующую минуту.

Слышишь, какие слова я произношу?

Зарплата…, семья…, школа…, директор…

Что же произошло? Слово запрограмировало твое мышление, а, следовательно, и поведение.

Психологи недаром сравнивают работу мозга с работой компьютера.

Несмотря на существенную разницу в сложности организации их работы, принципы работы вполне сопоставимы.

Аналогично тому, как компьютер выполнит в точности то задание, которое вы зададите ему в виде программы на входе, мозг выполняет именно ту программу, которую вы в него вкладываете.

Программа для мозга создается в словесной форме. Чтобы прочитать хотя бы букву, надо сначала произнести слово «читать» в виде команды.

Когда мы обдумываем ту или иную ситуацию, мы создаем себе определенные программы поведения, следуя которым и пытаемся впоследствии разрешить возникшую проблему.

Все правила и убеждения, формирующие нашу модель мира, при определенных усилиях могут быть выражены в словесной форме. Вполне уместно в этом случае такое резюме: когда я говорю с тобой, я программирую тебя, когда я говорю с собой, я программирую себя.

Но, если значение слова так велико, необходимо уметь грамотно пользоваться языком.

Это умение, кстати, отмечается у всех талантливых коммуникаторов.

Какие же особенности языка необходимо знать?

В любом языке особый интерес представляют существительные, ибо именно они порождают определенные образы мира у нас в голове.

Предполагается, что за каждым существительным стоит совершенно определенный предмет или конкретное понятие. Так ли это на самом деле?

На самом деле слова-существительные в любом языке мира можно условно разделить на две группы.

К первой группе относятся слова, которые в качестве аналога имеют конкретный предмет в реальном мире. К таким словам относится, например, слово «стул.» Слово «стул» подразумевает множество предметов различной конфигурации, общим элиементом которых является наличие у них сидения спинки и ножек. Каждый из нас при произнесении слова «стул» имеет в виду конкретный предмет, и все стулья, которые представляют себе разные люди в значительной мере отличаются друг от друга. Но то общее, что их объединяет и составляет минимальный процент общей для различных людей информации об опыте, связанном со словом «стул». Главной характеристикой слов, входящих в первую группу, является наличие минимального процента общей для всех людей информации относительного опыта, закодированного в каждом слове.

Вторая группа слов такой общей информации не имеет, как не имеет и аналога в качестве предмета в реальном мире. Разве я могу предъявить вам некий предметный образец при обсуждении значения таких слов, как, скажем, «любовь», «дружба», «образование», «дисциплина» и тому подобное?

Нет, конечно, нет.

Что же тогда мы имеем в виду, когда произносим эти слова? Как мы узнаем, что к этому человеку у нас есть любовь, а к этому – нет? Критерием наличия чувства любви, дружбы к человеку является появление у нас тенденций или желаний производить ради этого человека определенные действия: ухаживать за ним, видеть его, разговаривать с ним и прочее.

Понятия «дисциплина», «образование» мы можем пояснить тоже только через действия.

Вот и получается, что вторая группа существительных не только не имеет аналога в качестве предмета в реальном мире, но и никакого предмета не обозначает, а обозначает процедуру действий. Процедура действий, спределяемая для вас этими существительными, полностью зависит от вашего индивидуального опыта.

Скажите, пожалуйста, что такое на ваш взгяд дисциплина? Это, – когда ученики не шумят, выполняют только ваши указания, не отвлекаясь на постороние действия в течение целого урока, или дисциплина – это состояние активного поиска решения задачи, которое сопровождается не только шумом, но и передвижением по классу, если это необходимо для выполнения задания?

Очень часто случается так, что человек, произносящий слово, наполняет его одним содержанием, а человек, воспринимающий слово, слышит в нем совершенно другой смысл.

Разве с вами не случалось такого? Вряд ли ваш опыт работы в школе не подкинет вам моментально пару – тройку примеров подобного общения.

Итак, подведем общий итог того, что мы теперь знаем о языке. Слово фильтрует информацию и в наш мозг проникает не вся информация и не любая информация, а только та, которой удается пройти через фильтры нашего индивидуального опыта, закрепленного в слове.

Слово является программой, по которой наш мозг реализует наше поведение. И поэтому те слова, которые я произношу, влияют на результат моего общения с собеседником, программируют его реакции на мои слова, задают общий тон нашей совместной деятельности.

Каждое произнесенное мною слово вызывает у моего собеседника ответную реакцию в виде вопроизведения его собственного индивидуального опыта, связанного с этим словом.

И в этом скрыта опасность иллюзии понимания одного человека другим.

Работа классного руководителя связана в том числе и с проведением различных воспитательных мероприятий. Чаще всего -это классные часы и беседы на различные этические темы.

Как часто классный руководитель, готовясь к очередному мероприятию, сверяет свои собственные смыслы основных обсуждаемых на мероприятии понятий со смыслами своих подопечных?

Каков воспитательный эффект беседы о воспитанности, если я даже не проясняю для себя и учащихся, какие конкретные действия заложены для меня в понятие воспитанности, то есть что конкретно должен делать человек, чтобы я мог назвать его воспитанным?

Запомните и постарайтесь всегда использовать правило: чтобы быть уверенным, что тебя правильно понимают почаще проясняйте смыслы употребляемых вами слов второй группы через определение эквивалентных им действий.

Как задавать вопросы

Умение задавать вопросы – очень важное профессиональное качество как учителя, так и воспитателя. Очень часто бывает так, что беседы с учеником не только не дают ожидаемого результата, но и ничего не добавляют учителю в его знании об этом человеке.

Зная теперь, какими качествами обладают слова, которые мы используем в своей речи, давайте более серьезно займемся вопросом об искусстве задавать вопросы.

Язык представляет собой надводную часть айсберга нашего опыта, который закодирован у нас в нервной системе.

Наши мысли несут в себе бесконечно широкое содержание, которое просто не в состоянии выразить наш язык.

Наш внутренний опыт мы можем назвать «глубинной структурой», тогда как та часть опыта, которую удается вытащить на поверхность с помощью слова, будет называться «поверхностной структурой».

В процессе превращения глубинной структуры в поверхностную, в содержании опыта происходят определенные деформации. Внутренний опыт искажается, обобщается, часть опыта просто опускается.

В итоге вместо подробнейшей картины нашего внутреннего опыта на поверхности мы получаем лишь его «бледную тень».

Говоря: «Петров – слабый ученик», учитель ограничивает образ Петрова только его способностью выучить тот или иной материал, но сам Петров на этом не заканчивается.

Даже в нашем личном опыте общения с Петровым он выступает еще в качестве хорошего друга, доброго человека, а также демонстрирует множество других своих качеств.

Кроме того, мы отлично понимаем, что, как и все люди, Петров в различных жизненных ситуациях не однозначен. Поэтому вряд ли возможно в словах выразить полностью, что же за человек Петров.

Что же происходит с нашим опытом по мере перехода его из глубинной структуры в поверхностную структуру?

Он трансформируется.

Все возможные трансформации смыслов при переходе глубинной структуры в свою поверхностную форму производятся при использовании определенных слов.

Знать эти слова необходимо для того, чтобы не попадаться на крючок собеседника, да и самому грамотно использовать язык и получать необходимую информацию.

Каждое из слов, о которых мы будем говорить, требует навыков уточнения смысла сказанного посредством грамотной постановки вопросов.

Итак, совершим небольшое путешествие по родному языку. Искажения = первый вид трансформации опыта – производятся при использовании следующих речевых приемов:

– чтение мыслей.

«Он терпеть не может мой предмет».

Вопрос, который в данном случае следует задать, звучит так: «Как вы узнали, что он не может терпеть ваш предмет?».

Имеется в виду, что вы должны перечислить свои наблюдения, полученные опытным путем и подтвеждающие его неприятие вашего предмета.

Но имейте в виду, что то, что вы можете назвать в качестве аргумента, для другого человека может иметь совершенно другой смысл.

Ну, например, в данном случае вы можете аргументировать свое умозаключение тем, что ученик редко посещает ваши уроки. Но является ли непосещение урока абсолютным эквивалентом неприязни к этому предмету?

Разве нет других объяснений этого поведения?

Может быть, ученик плохо усваивает ваш предмет и боится показаться смешным при опросе, а. может быть, он должен посещать поликлинику именно в то время, когда идет ваш урок, а, может быть …?

– безличность.

«Критиковать плохо».

Почему вы решили, что это плохо?

Кто сказал, что это плохо?

Полохо для кого?

Разве не существует противоположного мнения на этот счет?.

– причинно-следственные обороты.

«Он делает все, чтобы вывести меня из себя.»

Вопрос: «Что в его поведении заставляет вас сердиться?» Помните: ваши чувства – это только ваши чувства, и ответственность за них несете только вы!

– сложная равнозначность.

«Эти дети всегда плохо себя ведут на уроке, следовательно, они глупы.»

Почему то, что дети отвлекаются от урока, означает уровень их интеллектуального развития?

Вы сами никогда не отвлекались от слушания лектора в РО ИПК и ПРО?

– пресуппозиции.

«Если бы родители знали, какие трудные у них дети, они бы относились ко мне с большим почтением».

Почему вы думаете, что родители никогда не думали об этом? Почему вы считаете, что причина ваших трудностей в детях?

Почему вы считаете, что родители относятся к вам без должного уважения?

Обобщения, = второй вид трасформации.

Сами того не замечая, мы обощаем единичный опыт, превращая его во всеобщее правило или явление, используя следующие слова и выражения:

– кванторы общности.

Слова типа «всегда», «никогда», «все», «никто», «везде», «нигде» не имеют подтверждения в реальном опыте, так как всегда найдется хоть один пример, опровергающий подобное обобщение.

«Ваш ребенок никогда меня не слушает на уроке!» Действительно ли этот ребенок ни одного раза не слушал вас?

Как же тогда он узнает ваш голос?

В каких конкретных ситуациях этот ребенок не слушает вас?

– модальные операторы необходимости.

Ключевые слова: «следует», «не следует», «необходимо», «должен», «обязан».

«Прежде, чем идти гулять, необходимо выполнить домашнее задание».

Кто сказал, что следует действовать именно в таком порядке?