Полная версия:

От Ленинграда до Берлина. Воспоминания артиллериста о войне и однополчанах. 1941–1945

А для того, чтобы стал лучше понятен контекст происходившего, и прежде всего бои и боевая работа полка и дивизии, текст был снабжён многочисленными вставками – отрывками из оперативных документов, приказов, наградных листов. Они не только иллюстрируют сказанное в воспоминаниях, но и дают такие сведения, которых там нет. И от этого картина становится полнее и объёмнее.

Важно подчеркнуть, что в документах удалось найти подтверждение очень многого, о чём упомянул дед, и практически всего наиболее значимого и знакового, характеризующего жизнь полка. Это явилось подтверждением честности и правдивости воспоминаний, где за частным взглядом видно общее, где за одной судьбой можно различить многие.

Ввиду нынешних событий нельзя не затронуть ещё один момент, который в иных условиях мог бы и не привлечь к себе внимания. Дед по этническому происхождению (национальности) украинец. Изучая архивные документы, приходилось с удивлением и удовлетворением отмечать, какое большое количество украинцев служило в его полку – и среди рядового, и среди младшего, и среди старшего командного состава. В 334-м ап служили люди из разных регионов страны, представители разных национальностей[8], но украинцев среди них было очень много. География – вся территория УССР, даже области Западной Украины (это были воины как довоенного призыва, так и последовавшего за освобождением региона летом 1944 года). И все они храбро воевали за свою страну – СССР, неотъемлемой частью которой была и Украина. Воевали под Ленинградом, в Карелии, Прибалтике, Польше. То есть, по логике нынешних украинских манкуртов, отрекшихся от своих корней, защищали «тоталитарный СССР», «ненавистную Россию», «несли порабощение народам Европы». Кто знает, может быть, подобным образом теперь рассуждают и внуки-правнуки однополчан деда? Могут ли почившие воины, преданные своими потомками, теперь спокойно спать вечным сном?

Таким образом, работа, наполняясь дополнительной информацией, переросла рамки публикации мемуаров и приобрела характер исследования. Полностью превратиться в «научную монографию» она бы, разумеется, не смогла по причине своей изначальной основы – мемуарного текста. Но это и не предполагалось. Заметим, что писать истории артиллерийских, равно как и, скажем, стрелковых полков труднее, чем, к примеру, авиационных (и особенно истребительных). Не столь ярка содержательная сторона, не столь богата броскими, запоминающимися эпизодами, хотя зачастую она не менее героическая, чем у тех же истребителей. «Рабочие войны», военная повседневность – а о ней и читать, и писать сложнее.

Многие оперативные документы, разведывательные сводки – то есть основа для такого рода исследований – выглядят не так, как страницы из Журналов боевых действий или Оперативных сводок авиачастей и соединений с их описаниями вылетов, воздушных боёв, побед и потерь. Для артиллерийских документов, особенно периода позиционной обороны, характерны записи вроде следующих (даны условно). «1 марта. 3-я батарея 2-го дивизиона. По цели № 345 (иногда указывается, что это за цель, а часто просто стоит её числовой код), координаты 45–63,7, выпущено 7 снарядов (упомянут тип, взрыватель). Цель накрыта (или поражена)». Потери противника могут указываться, а могут по объективным причинам и не указываться.

Или что-то вроде следующего: «Противник в квадрате 25–34 ведёт инженерные работы». «По дороге (указываются крайние населённые пункты, допустим, Ивановка – Семёновка) за день в полосе наблюдения 4-й батареи 1-го дивизиона проехал грузовой автомобиль и три подводы». «На участке 257,4 и 175,6 (координаты) противник группами численностью до роты предпринимал попытки атаковать расположение 5-й роты 2-го батальона прикрываемого полка». «Противник ведёт огонь по участку обороны полка из района 9902, 552,1 и „горелой рощи“ силами миномётной батареи (снова цифровые координаты цели) и „кочующего орудия“. Выпущено 12 снарядов». И так далее. Разумеется, есть и иная информация – о боях, ярких эпизодах, с примерами действий личного состава. Но именно из такой вот «неяркой» ежедневной боевой работы тоже складывалась Победа. Тем более если речь шла о «неглавных направлениях».

К слову о них. 142-я стрелковая дивизия и 334-й артиллерийский полк воевали не на главных участках советско-германского фронта, где свершались переломные сражения. Да, они защищали Ленинград. Но опять же, не на южном направлении, откуда к городу рвались немцы (кроме одного месяца), а на северном, в Приладожье. На первый взгляд второстепенный участок, дальний угол. И война там с сентября 1941-го по июнь 1944 года (с небольшим перерывом зимой – весной 1943 года) была позиционной: взаимные артиллерийско-миномётные обстрелы, разведки, работа снайперов и истребителей. А в основном – совершенствование укреплений и линии обороны, боевая учёба, военный быт, зимой – голод и холод, поддержание боевого духа и психологического настроя (ведь психологически долговременная позиционная война действует порой тяжелее, чем периоды, когда войска находятся в движении). И организация военного быта, поддержание боеготовности и морального настроя, в том числе путём организации самодеятельности, музыкального творчества, переписки с тружениками тыла и т. д. (чем во многом и занимались политорганы Красной армии) играли важную роль, помогали выстоять и вынести блокаду.

Но «второстепенным» это направление было на первый взгляд. Пусть северный «финский» участок Ленинградского фронта оказался не таким тревожащим, как южный «немецкий» – но там тоже решалась судьба Ленинграда. А с ним судьба Балтийского флота, северного участка советско-германского фронта, Заполярья, а в целом – и судьба всей войны. Возьми враг Ленинград – и стратегическая обстановка оказалась бы критической, а может, и фатальной. Это как ответ тем, кто нынче хочет порассуждать о том, а не лучше ли было сдать город.

А финны, вопреки мифам, остановились не сами по себе, из «нежелания» брать Ленинград, а потому, что их остановили войска 23-й армии, и в том числе 142-я стрелковая дивизия с 334-м артиллерийским полком, зацепившиеся за укреплённую оборонительную линию, что проходила немного южнее старой советско-финляндской границы. И у финнов не хватило сил и средств её преодолеть. Зато соучастие в организации блокады финны (которых всё та же известная порода людей старается представить некоей невинной жертвой советско-русской агрессии) приняли очень деятельное.

А в феврале – марте 1943-го дивизия и полк участвовали в боях по прорыву блокады. В 1944-м – отбрасывали от стен города старых знакомых – финнов (дед в это время находился уже на другом участке фронта), освобождали Прибалтику. А закончили они свой боевой путь в составе 2-го Белорусского фронта в Поморье, в Данциге (ныне – польский Гданьск). Как раз там, где сейчас польские русофобы и власти этой страны активно уничтожают память о войне и советских воинах-освободителях. Тех самых, благодаря которым к Польше оказались присоединены обширные земли Силезии, Пруссии и Поморья с тем же Гданьском – Данцигом. Там, в Польше, шли очень ожесточённые бои. Там полку пришлось выдерживать многочисленные контратаки противника, сражаться с немецкими танками и самоходными орудиями. И потери были немалые.

Так что второстепенных участков и направлений на войне не бывает. Все важны. И везде, даже на таких вот «неглавных направлениях» и в ходе «боёв местного значения» солдаты дрались насмерть, проявляя воинское умение, мужество и героизм. Чаще всего оставаясь незамеченными и неизвестными.

Подробности о боевой работе отдельных воинов в оперативные документы попадали нечасто, гораздо больше тут могли бы помочь боевые характеристики и наградные листы, но в нашем случае таковых по итогам боёв 1941–1942 годов практически нет. Штаб полка исправно представлял отличившихся воинов к награждению, но на более высоком уровне (дивизии ли, корпуса или армии) эти представления в награды не воплощались. Очевидно, считалось, что раз войска отступают, то о каких наградах (кроме совсем уж крайних случаев) может идти речь. А награждение за прошлые заслуги не только не поощрялось, но и не допускалось. Например, указанием командующего 23-й армией (№ 01552 от 2 августа 1943 г.) было «категорически запрещено награждение личного состава за боевые действия в прошлом»[9]. И немало успешных боевых эпизодов, мужественных поступков, да просто необходимой повседневной работы уходило «в счёт войны».

А дело ведь не в «тщеславии» (мол, воюем за ордена), а в первую очередь в том, что порой иной возможности узнать что-то о людях, их совершавших (многие из которых впоследствии погибли), уже нет. Не попала их боевая жизнь в другие документы, не расписана она подробно. Хорошо, что хоть сохранились эти нереализованные наградные листы. Вот лишь несколько примеров, рассказывающих о боевой работе воинов 334-го крап летом 1941 года. Пусть хоть об этих людях станет что-то известно.

Разведчик, красноармеец Титоренко Семён Фёдорович вместе со своим подразделением попал в окружение, находился там четыре дня и в ночь с 4 на 5 июля вышел к своим, уничтожив «несколько финнов» и вынеся раненого товарища. В те же, начиная с 3 июля, дни командир огневого взвода младший лейтенант Привада Иван Григорьевич трое суток держал оборону, а затем вывел из окружения целую группу своих подчинённых и пехотинцев. Разведчик, красноармеец Колесников Михаил Иосифович, 1918 года рождения, четырнадцать раз ходил в тыл к противнику, а 5 августа спас 9-ю роту прикрываемого нашими артиллеристами 181-го стрелкового полка. Увидев там «отсутствие командного состава, взял инициативу командования ротой на себя» и вывел её из окружения. Помощник начальника штаба полка старший лейтенант Олков Анатолий Владимирович (1915 года рождения, участник ещё «финской» войны) 21 августа возглавлял прикрытие отходящего 2-го батальона 461-го стрелкового полка и взвода управления 2-го дивизиона, был отрезан от своих, но смог организовать оборону и вывести из окружения шесть пушек, 40 лошадей и 80 человек личного состава[10].

Выводили людей из-под огня противника, спасая их от смерти и плена. А вот другой вид боевой работы – незаметной, но без которой никакому фронту не устоять. Наградной лист на представление к ордену Красного Знамени командира взвода боепитания 1-го дивизиона 334-го крап младшего лейтенанта Шаруненко Леонида Викторовича (1912 года рождения, тоже ветерана «финской»): «При поддержке 181 СП в районе Ункола 13.8.41 года, когда крайне потребовались боеприпасы, тов. Шаруненко ночью уехал на пристань, где разгружалась баржа, под ураганным огнём противника тов. Шаруненко выносил и грузил боеприпасы, направляя их на ОП (огневую позицию. – А. М.), показывая геройство и мужество, и ненависть к врагу. Тов. Шаруненко своевременно обеспечил ОП снарядами и при отправке последней партии снарядов был убит осколком снаряда»[11].

Снаряды были доставлены, орудия стреляли, прикрывая отход и погрузку войск. Скольким людям была спасена жизнь! А сколько было примеров непосредственно повседневной героической боевой работы расчётов орудий, телефонистов, наблюдателей, ездовых, пулемётчиков, командиров подразделений, уничтожавших вражескую пехоту, пулемётные точки, артиллерийские и миномётные батареи и делавших это возможным.

3—4 июля разведчик красноармеец Дикий Николай Алексеевич «под сильным огнём противника пробрался вперёд пехоты, взобрался на высоту, где обнаружил миномётную батарею» и доложил её координаты. По финнам был открыт огонь, и миномётная батарея была уничтожена. А вот бой, проведённый командиром огневого взвода, старшим сержантом Власовым Иваном Фёдоровичем (1917 года рождения, за «финскую» был награждён медалью «За отвагу»), за который командованием части он был представлен к ордену Красной Звезды. «20 августа 1941 года старшему сержанту Власову с одним орудием была поручена ответственная задача: прикрытие отхода при эвакуации наших войск с острова Тоуна. Противник… начал наступать с разных сторон. Метко било орудие старшего сержанта Власова, уничтожая и рассеивая силы противника. При отходе [и] эвакуации орудий и личного состава противник вёл обстрел дорог и пристани, на которой велась погрузка. С поставленной задачей старший сержант Власов справился отлично, сохранив матчасть, людской и конский состав»[12].

Ни один из этих наградных листов в награду не воплотился. Всё пошло в счёт войны, в счёт нашей будущей Победы. Потому и ходили артиллеристы полка без наград до середины 1943 года (тогда начали вручать медаль «За оборону Ленинграда»). Награждать уже стали после боёв по прорыву блокады, а затем и наступления на Карельском перешейке. А ведь многие погибали раньше. Или переводились в другие части и получали награды уже там – за боевую работу, совершённую по новому месту службы. А то, как они воевали до этого, в 334-м ап – словно «белое пятно». И то же можно сказать об очень многих частях, особенно воевавших в начале войны. Тут могут помочь, и то далеко не всегда, архивные документы. А многие ли имеют возможность поработать в архиве?

Для того чтобы показать, как воевал полк и дивизия, ряд документов был помещён в книгу в полном объёме – в виде приложения. Это «Исторический формуляр» 142-й стрелковой дивизии, рассказывающий о её боевом пути в 1941–1943 годах (документ охватывает только этот период). А также история боевого пути 334-го ап (за это же время). Также сюда вошли несколько составленных в штабе полка документов, характеризующих боевую деятельность части, артиллерийскую службу вообще и рассказывающих о некоторых боевых эпизодах. Кроме того, сюда же был помещён предварительно составленный на основе нескольких документов список истребителей полка (воинов, уничтожавших противника из личного оружия по типу снайперов), а также список потерь личного состава 334-го крап и некоторые другие документы.

Особая роль отведена иллюстративному материалу. Сюда вошли фотографии из военного альбома деда и нашего семейного архива, материалы из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) и Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), а также из открытых источников сети Интернет. Ко всем фотографиям даны комментарии. Не секрет, что для читателей лица незнакомых людей ни о чём не говорят. А ведь за каждым человеком – ратный труд, нередко переходящий в подвиг. Поэтому в подписи к фотографиям были помещены выдержки из документов, рассказывающие о некоторых эпизодах их боевой работы. Чтобы незнакомые люди хоть немного стали ближе и понятнее читателю.

И вообще, эта работа была проделана для того, чтобы в истории войны (да и истории вообще) стало меньше «белых пятен», чтобы люди, потомки узнавали и помнили тех, кто когда-то жил на нашей земле и созидал нашу страну. Чтобы не выросло поколение безразличное, равнодушное, не помнящее и воспитанное на лжи. Пускай эта книга послужит лептой в деле изучения войны, возродит и воскресит память о людях, которые когда-то жили, верили, созидали, любили, боролись за правду и защищали свой дом и отчий край. Это нужно. Это необходимо. Ибо беспамятство превращает людей в животных.

Жизнь – это преемственность поколений. Народ – это единство ушедших, живых и ещё неродившихся. Пока эта незримая нить единства, которую удерживают наше сознание и память (индивидуальная и коллективная), существует, живёт и народ. Но стоит лишь ей оборваться, как исчезает и народ, рушатся страны и государства. Помнить прошлое во имя будущего – это не просто слова. Это Закон Жизни. Будем помнить!

Балтнян Конон Иванович

(лейтенант в отставке, доктор сельскохозяйственных наук)

Воспоминания о Великой Отечественной Войне

1941–1945

Начало записей – 19 ноября 1988 г.

День ракетных войск и артиллерии.

С сего числа и месяца по предложению

полковника В.А. Колпакова

(69-я армия 1-го Белорусского фронта) необходимо

ежедневно вспоминать и записывать в «Дневник»

события военных лет 1941–1945 гг.

Глава 1

Судьба коренной упряжки

Коренная упряжка: конь «Злой» и кобыла «Искра»Призван в армию я был 22 ноября 1940 года из Ляховецкого района Каменец-Подольской (ныне Хмельницкой) области Украинской ССР, в котором с июня 1939 года работал в должности главного агронома. Проводы в армию заключались в том, что моя беременная жена Евдокия Спиридоновна проводила меня на железнодорожную станцию Ляховцы. Шли пешком. В чемодане – кружка, ложка, бельё. И я уехал на станцию Хийтола, что на Карельском перешейке, севернее города Ленинграда, под небольшим приозёрным портовым городом Лахденпохья.

Попал я в 334-й Краснознамённый артиллерийский полк 142-й стрелковой дивизии Ленинградского военного округа. Дислоцировался полк северо-западнее Ладожского озера, у границы с Финляндией. Первый человек, кто принял меня в полку (на станции Инкиля), был капитан Гришин[13]. С первых дней службы в Красной армии около полугода я был курсантом, старшим ездовым 76-мм дивизионной пушки[14], знаков различия не имел.

Заодно замечу, что в 1941 – в начале 1943 года погон не было. Вместо них знаками различия служили петлицы. Младший комсостав на петлицах носил треугольники. Один треугольник – младший сержант, два – сержант, три – старший сержант, четыре – старшина. Четыре треугольника плюс нарукавная нашивка – у заместителя политрука. Офицеры носили кубики: один кубик – младший лейтенант, два – лейтенант, три – старший лейтенант. Старший командный состав на петлицах имел шпалу: одну – капитан, две шпалы – майор, три – подполковник, четыре – полковник. И далее, у высшего комсостава – ромбики, число которых возрастало по мере увеличения чина и звания, а затем – звезда большая – маршал.

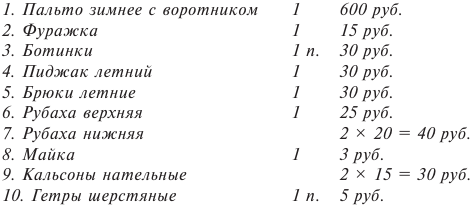

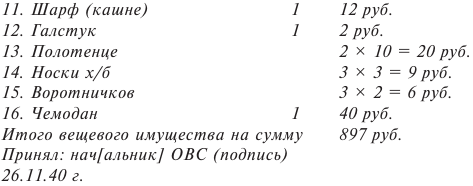

Квитанция на принятые личные гражданские вещи, выданная новобранцу Балтяну К.И. в ОВС 334-го ап при зачислении на военную службу (с ценами тех времён)

Квитанция

Из личного архива К.И. Балтяна)

С первых дней службы судьба наделила меня «коренной» упряжкой. 76-мм орудия обычно перевозились тремя парами артиллерийских лошадей: коренной упряжкой и вторым и третьим «выносами». Коренные упряжки сокращённо называли «корень», а их ездового – «коренным». Впереди «корня» шла пара лошадей – «средний вынос», и передней парой был «передний вынос». «Коренные» кони были у зарядного ящика, с дышлом, а «выносы» – на постромках, берущих начало от упряжек задней пары лошадей. От физической силы среднего и переднего «выносов» зависела возможность передвижения полка на склонах по крутым подъёмам вверх, к их вершинам; при спусках со склонов работал только «корень», а «выносы» подключались лишь при подъёме. На склонах всю тяжесть зарядного ящика и прицепленной за ним пушки удерживал «корень».

И неслучайно самыми сильными лошадьми, особенно коренными, всегда отличалось первое орудие. Лошади в «корень» первого орудия подбирались такими, чтобы могли сдержать пушку при любой крутизне уклона и обеспечить возможность передвижения полка при передислокации или смене огневой позиции (ОП).

Поверь, читатель, что быть «коренным» ездовым первого орудия полка нелегко. От его транспортабельности зависит успех передвижения и дислокации всего полка. Движущей энергией для лошадей являлись овёс и сено, по 4 и 8 килограммов на голову соответственно. О воде уже не упоминаю, её нужно было «находить». Так случилось, что меня – крестьянина, агронома, также рослого (186 см) и физически развитого солдата – назначили быть коренным ездовым 1-го орудия 1-го взвода 1-й батареи 1-го дивизиона полка. Видать, командование на это обстоятельство обращало внимание.

Словом, если полк выезжал на занятия, моё орудие всегда шло во главе колонны, было первым. Мои лошади были самыми крупными в полку. Они поэтому и были коренными. Вторым и третьим «выносами» были лошади меньших габаритов, но также из числа тяжеловозов.

Подседельного коня звали «Злой», хотя он был самым мирным, тихим, понимающим обстановку, «сговорчивым» в самой трудной обстановке. Это был огромный, самый большой в полку конь. Одного пайка корма ему не хватало, поэтому у него развилась болезнь: «захватывание» («заглатывание») воздуха, чтобы хоть кое-как, кое-чем заполнять огромный желудок. Делал он это мастерски: зацеплял нижние зубы за какой-либо предмет, обычно за привязь, и при открытом рте вдыхал воздух, издавая при этом звук глубокого вздоха. Сочувствовали ему все: совали в рот сухари, куски сахара, а то и траву, ветки деревьев и кустов.

Его напарницей была кобыла «Искра», чуть поменьше ростом, так же как и «Злой», вороная. Такое имя она получила за крутой нрав, вспыльчивость при каждой удручающей её команде. Но, как и напарник её, «Искра» также была «сговорчива», особенно перед раздачей кормов. Получив свою порцию овса, она издавала какой-то крик, означающий «уходи», «не мешай», «исчезни»! «Злой» же и в этой обстановке оставался мирным, тихим, послушным[15].

«Снять рукавицы! взять щётки, скребницы!» Как чистили лошадейУход за лошадьми заключался в кормёжке три раза в день, утренней выводке на чистку щётками и скребницами, уборке навоза и периодической «мойке» (тёплой водой с мылом, как в бане).

Наличие перхоти в гривах и хвостах не допускалось, как исключалось и загрязнение ствола винтовки, пушки или пистолета. Для проверки чистоты лошадей периодически устраивались «выводки». К ним мы готовились, как к смотру боевого оружия: чистили, мыли всё тело лошади, обращая особое внимание на хвосты и гривы, состояние копыт и подков, упряжи, седла.

В дни «выводок» выбирали удобные площадки, занимали места согласно номерам орудий: первое, второе, третье, по взводам, батареям, дивизионам. Комиссия во главе с ветеринарным врачом, сопровождаемая командирами, двигалась от первого орудия до последнего. Строй лошадей был так же безупречен, как строй солдат. Впереди каждой пары лошадей стоял их «хозяин», держа их под уздечками: слева подседельного, справа – его напарника или кобылу. При подходе комиссии к ездовому он называл себя и клички управляемых им лошадей. Ветврач доставал из своего кармана носовой платок, белый, отутюженный, и с его помощью проверял чистоту лошадей.

Впоследствии ездовые узнавали об оценке чистоты их лошадей на «выводке» из приказа. За образцовый уход получали благодарности, поощрения, за плохой уход – выговор, наряд вне очереди, лишение права на временные увольнения. Но, как правило, неряшливых ездовых среди нас не было. Даже при сильных морозах умудрялись устраивать для лошадей настоящие бани: в бочках от горюче-смазочных материалов грели воду, с помощью берёзовых веников, ветоши, тряпок отмывали тела лошадей до «идеальной» чистоты. Ухаживали за ними так, как орудийный расчёт за своим орудием, как каждый военнослужащий за своим личным пистолетом.

Я любил своих лошадей, и они эту любовь чувствовали. Всегда для них находились кусок сахара, сухаря. Кормил я их вволю, поил чистой питьевой водой, чистил ежедневно, замывал хвосты и гривы (до войны) раза два в месяц. За бережное отношение к лошадям командир моего взвода лейтенант Сирченко иногда разрешал мне верхом на «Злом» съездить на ближайшую железнодорожную станцию за папиросами.

…Лошади – что люди: понимают друг друга и ездовых и делают всё для общей пользы. Особенно «умными» становятся лошади при неудачах во время дислокаций, а ещё «умнее» бывают в боевой обстановке. Неслучайно первым другом человека, после собаки, считается конь. В одной из украинских народных песен говорится:

Сабля, люлька – то дружина,Конык сывый – то мий брат.Сердечное отношение к лошади окупается её верной службой. Мне удалось выхлопотать у командования для «Злого» второй паёк (по причине моего роста и как старшему ездовому 1-го орудия зимой 1940 года командование полка назначило второй паёк и мне). Разумеется, часть его доставалась и «Искре». За это они «научились» выполнять команды при смене подков или ввинчивании в подковы шипов (это было необходимо в случае холмистого рельефа или скалистой местности). При команде: «Правую переднюю» или «Левую заднюю» конь «Злой» через какую-то долю секунды или сразу же поднимал ту или другую ногу. За это он получал кусочек сахара или сухаря. То же было при обращении к кобыле, хотя и не всегда. Гордость самки соблюдала!

И теперь, в мирные дни, проезжая мимо кафедры коневодства Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева (ТСХА), перед зданием которой установлены скульптуры коня и кобылы, вижу, что архитектор и скульптор знают повадки самцов и самок и верно отразили их: конь стоит на постаменте мирно, а кобыла прижала уши, недовольна, как будто хочет кого-то укусить. Глядя на эту пару отлитых из чугуна лошадей, вспоминаю своих «Злого» и «Искру», их судьбу.