Полная версия:

Отечественная и зарубежная психология религии: параллели и пересечения в прошлом и настоящем

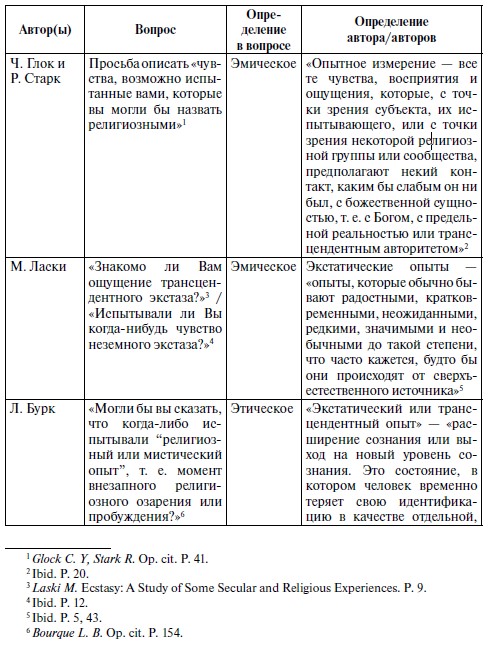

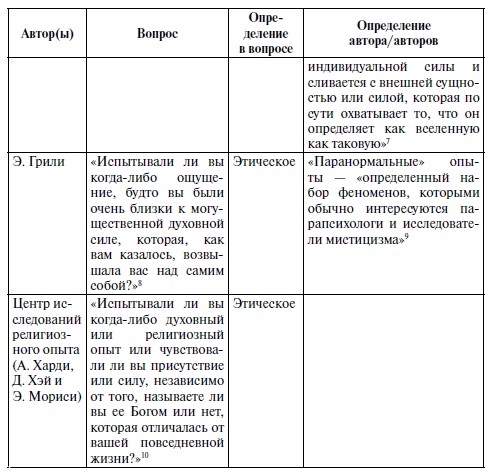

Опуская другие примеры анкетных исследований, отметим следующие их общие черты: 1) поиск баланса между эмическими описаниями религиозного опыта и его этическими определениями; 2) контент-анализ собранного материала и попытки выделить ключевые дескрипторы тех или иных религиозных переживаний; 3) поиск факторов, способствующих возникновению религиозного опыта, и корреляционный анализ, направленный на выявление взаимосвязи между религиозным опытом и показателями психологического здоровья; 4) создание разнообразных классификаций религиозного опыта на основании описаний от первого лица; 5) выявление процентного распространения религиозных опытов среди населения.

Безусловно, опора на интроспективные данные, характерная для этой линии исследований, вновь приводит к ряду проблем, вызванных, в частности, зависимостью собранного материала от лингвистических способностей интервьюируемых и от самой постановки вопросов; кроме того, в подобных опросах респонденты зачастую описывают только одно из пережитых ими состояний, а проводимые впоследствии классификации религиозного опыта напрямую обусловлены интересами исследователей и их теоретическими предпочтениями[116]. Наконец, сам по себе анкетный метод довольно редко используется в психологии религии и его ценность во многом определяется дополнительной батареей методик, выбранных для измерения тех или иных психологических показателей (см. табл. 2).

Психометрические шкалы религиозного и мистического опытаФакторами, также способствующими эмпирическим исследованиям, выступили новые теоретические модели религиозных переживаний и активные методологические дискуссии между представителями двух противоположных подходов – эссенциализма, предполагающего наличие общего феноменологического «ядра» религиозного или, по крайней мере, мистического опыта, и конструктивизма, утверждающего абсолютную детерминированность религиозных переживаний социокультурным контекстом[117]. Результатом стало создание ряда психометрических шкал, направленных на эмпирическую проверку этих теоретических моделей.

Таблица 2. Примеры вопросов, предполагающих описание религиозного опыта от первого лица

Пожалуй, наибольшую известность получили две шкалы, разработанные в 1970-х гг. американским психологом Ральфом Худом: «Шкала эпизодов религиозного опыта» (Religious Experience Episodes Measure) и «Шкала мистицизма» (M Scale). Первая из них рассматривалась как инструмент для «адекватного операционального измерения интенсивности описываемого религиозного опыта»[118] и состояла из 15 пунктов – описаний от первого лица, взятых из «Многообразия религиозного опыта» У. Джеймса. Степень соответствия этих описаний своим субъективным переживаниям респонденты должны были оценить по пятибалльной (от 1 – «у меня определенно не было такого опыта» – до 5 – «у меня был опыт практически идентичный этому») шкале Лайкерта[119]. Впоследствии Шкала эпизодов в адаптации Джона Роузгранта[120] прочно вошла в инструментарий психологических исследований религиозности и нередко использовалась – в частности, самим Худом – для установления корреляций между склонностью переживать религиозный опыт и типами религиозной ориентации[121] или психологическим здоровьем личности[122] и для выявления влияния нормативных ожиданий на воспроизводство религиозных опытов[123]. Тем не менее на практике эта шкала не смогла подтвердить свою универсальность: созданная на основе источников, выбранных У. Джеймсом, она отражала его интерес к «наиболее ярко выраженным» случаям религиозных переживаний и сохраняла следы североамериканского протестантизма[124].

Еще более популярным инструментом стала вторая предложенная Худом шкала – так называемая Шкала мистицизма, построенная на концептуальной модели мистического опыта британского философа Уолтера Стэйса, проводившего различие между собственно мистическим опытом и накладываемой на него культурно-специфичной интерпретацией. Стэйс выделил универсальное «ядро» мистических переживаний и следующие его «критерии»: «чувство объективной реальности», «блаженство, покой», «чувство святого, сакрального или божественного», «парадоксальность», «невыразимость». При этом, с точки зрения Стэйса, для элементарной, «экстравертной» формы мистического опыта характерно восприятие единства явлений внешнего мира, в то время как его «завершенная», «интровертная», форма предполагает ощущение отсутствия пространства и времени и опыт недифференцированного единства «чистого сознания»[125]. Шкала мистицизма, разработанная с целью эмпирического обоснования «тезиса общего ядра», состояла из 32 вопросов, операционализировавших эти «критерии», правда с определенными модификациями: из них была исключена «парадоксальность», но добавлен критерий «внутренней субъективности» – своего рода тенденции одушевлять окружающий мир[126]. По мнению Худа, результаты, полученные с ее помощью, подтвердили гипотезу Стэйса: факторный анализ показал наличие сначала двух, а впоследствии трех факторов – «интровертного опыта», «экстравертного опыта» и «религиозной интерпретации»[127].

Эта шкала действительно стала универсальным инструментом исследования мистических переживаний: ее валидность удалось подтвердить на разных выборках, успешными оказались и попытки адаптации к другим религиозным контекстам[128]. Кроме того, она нередко используется для установления корреляций с различными психометрическими показателями, например, с типами религиозной ориентации[129] и уровнем самоактуализации личности[130]. Тем не менее, как и многие другие инструменты[131], шкала мистицизма оказывается заложницей лежащей в ее основании теоретической модели, т. е. гипотез «общего ядра» и «чистого сознания», а результаты, полученные с ее помощью, – следствием порочного круга[132].

Примерами психометрических исследований в рамках альтернативной эссенциализму парадигмы являются опросы, проведенные Бернардом Спилкой: они фокусируются на изучении влияния ожиданий на содержание и оценку религиозных переживаний. Опираясь на атрибуционную модель религиозного опыта, Спилка и его коллеги в целом подтвердили гипотезу, согласно которой люди, пережившие религиозный мистический опыт, атрибутируют своему доопытному жизненному стилю негативные качества – в частности, признаки несчастья, неудовлетворенности, а также психических и физиологических проблем – и положительно оценивают сам опыт и жизненный стиль после этого опыта[133]. Кроме того, дальнейшие исследования показали значимые соответствия между ожиданиями в отношении религиозных переживаний и их феноменологическим содержанием – другими словами, что «люди испытывают именно то, что они хотят испытать»[134].

Суммировать опыт применения психометрии в области исследования религиозных переживаний можно следующим образом. Во- первых, психометрические шкалы зачастую опираются на эссенциалистские либо конструктивистские модели и направлены на их эмпирическую проверку. Во-вторых, измерения проводятся в основном посредством одномерного шкалирования, в первую очередь с помощью методики Ренсиса Лайкерта. Наконец, особой популярностью пользуются методы факторного и корреляционного анализа полученных данных с целью выявления феноменологического содержания, структуры, типов и психосоциального контекста религиозных и мистических опытов.

Экспериментальные исследования: нейрофизиология религиозного опытаГлавным препятствием на пути экспериментальных и даже квазиэкспериментальных исследований религиозных переживаний оставалась (и, видимо, остается) проблема их индукции в лабораторных условиях. В период расцвета «психоделической революции» в США и Европе одним из ключевых средств вызова религиозных опытов стали наркотические вещества. Можно сказать, что популярность подобных исследований также спровоцировал любительский интерес: в середине 1950-х гг. английский писатель Олдос Хаксли (1894–1963) рассказал об опытах, испытанных им после сеансов приема мескалина, проведенных под руководством канадского психиатра Хамфри Осмонда[135]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Их обзор см.: Воронцова Е. В. Религиоведческие издания в России (2000–2013) // «Наука о религии», «Научный атеизм», «Религиоведение»: Актуальные проблемы научного изучения религии в России XX – начала XXI века. М., 2014. С. 215–216.

2

Двойнин А. М. Проблема веры в зеркале философско-психологического знания. Омск, 2011; Он же. Психология верующего: ценностно-смысловые ориентации и религиозная вера личности. СПб., 2012; Чумакова Д. М. Психология религиозности личности. Курган, 2015.

3

Например, в наиболее авторитетном отечественном исследовании по истории психологии можно прочесть: «Психологи капиталистического Запада по-прежнему ориентировались на идеалистическую методологию» (Ярошевский М.Г. История психологии. Изд. 3-е, перераб. М., 1985. С. 390); «…работы этнопсихологов приобрели реакционную идеологическую направленность» (Там же. С. 419) и т. д.

4

Уже в работах основателей отечественной советской психологической школы Л. С. Выготского и А. Р. Лурии видно, что, обращаясь к проблематике «примитивного человека», они старательно избегают, насколько это вообще возможно, пробле- матизации природы религиозных представлений, поведения, мотивации (см.: Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. Обезьяна. Примитив. Ребенок. М., 1993).

5

См.: Воронцова Е. В. Указ. соч. С. 214–215.

6

Зенько Ю. М. Психология религии. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2009.

7

Hood R. W. Religious Orientation and the Report of Religious Experience // Journal for the Scientific Study of Religion. 1970. Vol. 9. P. 285.

8

Опустим попытки соединить данные перспективы, выражающиеся в призывах изучать религиозный опыт «изнутри»: они как минимум не решают проблемы субъективности интроспективных описаний, как максимум – ставят под вопрос объективность исследователя. Также стоит обратить внимание на то, что исключительно бихевиоральные исследования и привлечение методов нейровизуализации не являются в данном случае панацеей: безусловно, как еще в начале XX в. указывал Э. Конклин, у психолога помимо интроспективных описаний «состояний сознания» остаются в распоряжении еще два источника данных – поведение субъекта и его стимульные реакции (см.: Conklin E. S. The Psychology of Religious Adjustment. N. Y.: The Macmillan Company, 1929. Р. 9), однако без этих самых субъективных описаний они становятся как минимум неполноценными, если не бессмысленными.

9

Поскольку операционализация религиозного опыта не входит в наши задачи, мы намеренно не ограничиваем это понятие и лишь в эвристических целях опираемся на определение Чарльза Глока и Родни Старка, понимая под религиозным опытом «все те чувства, восприятия и ощущения, которые, с точки зрения субъекта, их испытывающего, или с точки зрения некоторой религиозной группы или сообщества, предполагают некий контакт, каким бы слабым он ни был, с божественной сущностью, т. е. с Богом, с предельной реальностью или трансцендентным авторитетом» (Glock C. Y., StarkR. Religion and Society in Tension. Chicago. 1965. P. 20).

10

См., например: HoodR. W., HillP. C., Spilka B. The Psychology of Religion: An Empirical Approach. N. Y., 2009. Р. 289.

11

Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993.

12

Прекрасной иллюстрацией многообразия подходов к изучению религиозного опыта является изданный под редакцией Ральфа Худа справочник: Hand book of Religious Experience / Ed. by R. W. Hood. Birmingham, Alabama, 1995.

13

См.: Угринович Д. М. Психология религии. М.: Политиздат, 1986. С. 150–154; Попова М. А. Критика современной американской психологии религии: Дис. … канд. филос. наук. М., 1967. С. 126. О восприятии джеймсовского варианта концепции религиозного опыта в России см. подробнее следующую статью.

14

См., например: Мусхелишвили Н., Спивак Д., Шрейдер Ю. В поисках общего значения: Сравнительный анализ восточных и западных молитв // Страницы: Богословие. Культура. Образование. 1996. № 4. С. 24–56; Груздев Н. В., Спивак Д. Л. Базовые факторы индукции измененных состояний сознания (на примере физиологических родов) // Психологический журнал. 2006. Т. 27/3. C. 78–85; Буланова И. С. Аппликация внутренних компонентов религиозности в религиозном опыте верующих // Вестник ТвГУ. Сер.: Педагогика и психология. 2013. № 4. С. 123–128.

15

См., например: Буланова И. С., Чернов А. Ю. Классификация типов религиозного опыта // Вестник ВолГУ. Сер.: 11: Естественные науки. 2011. № 2/2. С. 82–87; Малевич Т. В. Теории мистического опыта: историография и перспективы. М.: ИФРАН, 2014.

16

Отметим, что работой, предоставляющей прекрасный обзор исследований мистического опыта в психологии религии конца XIX – начала XX в., по сей день остается книга П. Минина: Минин П. Мистицизм и его природа. Киев, 2003 [1911].

17

Sanctis S., de. Religious Conversion, a Bio-Psychological Study. N. Y., 1927. P. 11.

18

См.: Koepp W. Einfuhrung in das Studium der Religionspsychologie. Tubingen, 1920. S. 46–49.

19

См.: Lamiell J. T. Rethinking the Role of Quantitative Methods in Psychology // Rethinking Methods in Psychology / Ed. by J. A. Smith, R. Harrе, L. van Langenhove. L.: SAGE Publications, 1995. P. 143–161; а также: Danzinger K. Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research. Cambridge, 1990.

20

См.: Coe G. A. The Spiritual Life Studies in the Science of Religion. N. Y., 1900.

21

Pratt J. B. The Psychology of Religion // The Harvard Theological Review. 1908. Vol. 1/4. Р. 436. Подробнее см.: Vande Kemp H. G. Stanley Hall and the Clark School of Religious Psychology // American Psychologist. 1992. Vol. 47/2. Р. 290–298.

22

См.: Hall G. S. The Moral and Religious Training of Children and Adolescents // The Pedagogical Seminary. 1891. Vol. 1/2. P. 205; Idem. A Study of Fears // The American Journal of Psychology. 1897. Vol. 8/2. P. 228–232.

23

Степень влияния Холла на Старбака и Леубу зачастую преувеличивается: по признаниям обоих, он скорее препятствовал их интересу к психологии религии и тем более к эмпирическим исследованиям религиозных переживаний (см.: Starbuck E. D. Religion’s Use of Me // Religion in Transition / Ed. by V. Ferm. N. Y., 1937. P. 222–233; Leuba J. H. The Making of a Psychologist of Religion // Religion in Transition. P. 180–181).

24

Starbuck E. D. The Psychology of Religion: An Empirical Study of the Growth of Religious Consciousness. L., 1911 [1899]. P. xii.

25

См.: James W. Preface // Starbuck E. D. The Psychology of Religion: An Empirical Study of the Growth of Religious Consciousness. P. vii.

26

Cм.: Starbuck E. D. A Study of Conversion // The American Journal of Psychology. 1897. Vol. 8/2. P. 269–270.

27

Starbuck E. D. Some Aspects of Religious Growth // The American Journal of Psychology. 1897. Vol. 9/1. P. 70–124; Idem. A Study of Conversion. P. 268–308.

28

Starbuck E. D. The Psychology of Religion: An Empirical Study of the Growth of Religious Consciousness.

29

Нередко эту работу называют точкой отсчета американской психологии религии вообще. См., например: Clark W. H. The Psychology of Religion: An Introduction to Religious Experience and Behavior. N. Y.: Macmillan, 1958. P. 7.

30

Starbuck. Religion’s Use of Me. P. 222–223. Курсив Э. Старбака.

31

Starbuck. A Study of Conversion. P. 268.

32

Starbuck E. D. An Empirical Study of Mysticism // Proceedings of the Sixth International Congress of Philosophy: “Harvard University, Cambridge, Massachusetts, United States of America, September 13, 14, 15, 16, 17, 1926” / Ed. by E. S. Brightman. N. Y., 1927. P. 87–94.

33

К сожалению, большая часть данных, собранных Старбаком в этот период, была утеряна (см.: Starbuck. Religion's Use of Me. P. 235–237). Тем не менее некоторые полученные под руководством Старбака результаты легли в основу работ его учеников, см., например: Mudge E. L. The God Experience: A Study in the Psychology of Religon. Cincinnati, 1923.

34

Леуба опубликовал результаты своих исследований в 1896 г., т. е. на год раньше Старбака, в статье «Исследование психологии религиозных феноменов» (Leuba J. H. A Study in the Psychology of Religious Phenomena // The American Journal of Psychology. 1896. Vol. 7/3. P. 309–385), и в том же году защитил диссертацию под одноименным названием, впоследствии расценив ее как «первую попытку подвергнуть религиозный опыт научному анализу с точки зрения современной психологии» (Leuba. The Making of a Psychologist of Religion. P. 180–181).

35

Leuba J. H. Introduction to a Psychological Study of Religion // The Monist. 1901. Vol. 11/2. P. 196.

36

В этом отношении «индивидуальный психологический метод» Леубы (Ibid. P. 196) действительно сближался с методом «крайних» случаев Джеймса (Джеймс. Указ. соч. C. 40). Отметим, что последнего эмпирические исследования не очень интересовали: он скорее склонялся к герменевтике, полагаясь на «человеческие документы» – «свидетельства людей, глубже других ушедших в религиозную жизнь и способных дать себе сознательный отчет в своих идеях и побуждениях» (Там же. C. 14). Несмотря на то что Джеймсу не удалось сформировать вокруг себя какой-либо школы, его интерес к «классикам» религиозного опыта нашел свое своеобразное продолжение. Так, Й. Шлютер, считавший личные документы и биографические сведения ключевыми источниками, предлагал изучать индивидуальное развитие религиозного опыта (см.: Schluter J. Religionspsychologische Biographienforschung // Archiv fur Religions- psychologie. 1914. Bd. 1/1. S. 206–210). Впоследствии метод «личных документов» был расценен Г. Оллпортом как один из основополагающих способов исследования «самой субъективной сферы опыта» – области «религиозной жизни» (Allport G. W. The Use of Personal Documents in Psychological Science. N. Y., 1942. P. 5–7, 38). Тем не менее акцент Джеймса на «наиболее выраженных», зачастую экстремальных и патологических случаях не раз становился предметом острой критики (см., например: Koepp. Op. cit. S. 74).

37

Leuba. A Study in the Psychology of Religious Phenomena. P. 312.

38

См., например: Leuba J. H. Introduction to a Psychological Study of Religion. P. 195225; Idem. A Study in the Psychology of Religious Phenomena. P. 309–385; Idem. The Contents of Religious Consciousness // The Monist. 1901. Vol. 11/4. P. 536–573.

39

См.: Leuba J. H. The Development of Emotion in Religion // The Harvard Theological Review. 1912. Vol. 5/4. P. 532. Для сравнения отметим, что если в своей «Психологии религии» Старбак опирается на выборку из 1265 респондентов, то в диссертации и статье 1896 г. Леубы проводится анализ 13 описаний религиозных переживаний, собранных в результате опроса, и 8 автобиографических описаний, взятых из религиозной литературы. Более того, анкетные опросы Леуба проводил в основном среди религиозных лидеров и «профессионалов» (см.: Starbuck. The Psychology of Religion: An Empirical Study of the Growth of Religious Consciousness. Р. 12–16, 21–27; Leuba. A Study in the Psychology of Religious Phenomena. P. 371).

40

Leuba J. H. The Psychology of Religious Mysticism. L.: Kegan Paul, Trench & Co. Ltd., 1925.

41

Coe. Op. cit. P. 13–14.

42

См.: Ibid. P. 14–15.

43

См.: Ibid. P. 141–143, 164–204.

44

См.: Leuba. The Psychology of Religious Mysticism. P. 282–285.

45

См.: Starbuck. An Empirical Study of Mysticism. P. 88–90. Исследования Старбака показали, что по сравнению с контрольными группами «мистики» легче поддаются внушению, отличаются меньшим уровнем интеграции личности и испытывают затруднения в координации движений при выполнении заданий, требующих длительных ментальных усилий и изобретательности, например, при прохождении пяти различных лабиринтов с возрастающей сложностью и т. п. Кроме того, он выявил положительные корреляции между «мистической установкой» и рядом социальных и индивидуальных факторов: верой в личного Бога, религиозной подготовкой, участием в религиозных практиках и молодежных церковных движениях и т. п. (Ibid. P. 90–93). Подробнее см. диссертацию ученика Старбака Р. Д. Синклера: Sinclair R. D. A Comparative Study of Those who Report the Experience of the Divine Presence and Those who Do Not. Iowa: University of Iowa, 1928.

46

Ames E. S. The Psychology of Religious Experience. Boston; N. Y., 1910. Р. 211, 239240, 370.

47

Например: Clark E. T. The Psychology of Religious Awakening. N. Y., 1929.

48

Mudge. Op. cit.

49

См.: Stratton G. M. Psychology of the Religious Life. L.: George Allen & Co., 1911. P. v; Conklin. Op. cit. P. 40–43; PinardH. Les mdthodes de la psychologie religieuse // Revue ndo-scolastique de philosophie. 1923. T. 99. P. 266–270; Wundt W. Uber Ausfrageexperimente und uber die Methoden zur Psychologie des Denkens // Psychologische Studien. 1907. Bd. 3. S. 301–360. Подробнее о ранних попытках использования анкетного метода и статистического анализа в психологии религии см.: Crapps R. W. An Introduction to Psychology of Religion. Macon, Georgis, 1986. Р. 105–112; Hay D. Psychologists Interpreting Conversion: Two American Forerunners of the Hermeneutics of Suspicion // History of the Human Sciences. 1999. Vol. 12/1. P. 55–72.

50

См.: Leuba. A Study in the Psychology of Religious Phenomena. P. 438–439.

51

См.: Schneider C. Studien zur Mannigfaltigkeit des religiosen Erlebens // Archiv fur Religionspsychologie. 1929. Bd. 4/1. S. 24–37.

52

См.: Koepp. Op. cit. S. 52–53, 73–74; Pinard. Op. cit. P. 270–274.

53

Однако институционально закрепиться ее представителям удалось только после смерти К. Гиргензона, когда в 1929 г. бал создан Дерптский немецкий институт психологии религии. См.: Lorenzsonn H. Die Dorpater religionspsychologische Schule // Archiv fur Religionspsychologie. 1936. Bd. 10/1. S. 256–270; SteinwandE. Das Dorpater deutsche Religionspsychologische Institut // Archiv fur Religionspsychologie. 1914. Bd. 5/1. S. 309–311; Wulff D. M. Experimental Introspection and Religious Experience: The Dorpat School of Religious Psychology // Journal of the History of the Behavioral Sciences. 1985. Vol. 21. P. 131–150.