Полная версия

Полная версияПолная версия:

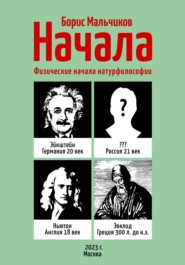

Начала. Физические начала натурфилософии

Предпосылкой к созданию теории относительности явилось развитие в 20-ом веке электродинамики. Результатом обобщения и теоретического осмысления экспериментальных фактов и закономерностей в областях электричества и магнетизма стали уравнения Максвелла, описывающие свойства электромагнитного поля и его взаимодействие с зарядом и токами. В электродинамике Максвелла скорость распространения электромагнитной волны в вакууме не зависит от скорости движения как источника этих волн, так и наблюдателя и равна скорости света. Основные понятия: Система отсчета, инерциальная система отсчета. Событием называется любой процесс, который может быть локализован.

Уравнения Максвелла сформулированы на основе накопленных к середине 19-гог века экспериментальных результатов. В 1820 году Эрстед обнаружил, что пропускаемый через провод электрический ток заставляет отклоняться магнитную стрелку компаса. В том же 1820 году Био и Савар экспериментально нашли выражение для порождаемой током магнитной индукции (закон Био-Савара). Ампер обнаружил также взаимодействие двух проводников с протекающими по ним токами. Макс Фарадей пришел к идее о том, что должно существовать обратное влияние магнита на ток. В 1831 году он открыл, что перемещение магнита возле проводника порождает в проводнике электрический ток. Это явление получило название электромагнитной индукции. Фарадей ввел понятие поля сил. Гаус, Риман и другие ученые высказали догадку, что свет имеет электромагнитную природу. В 1873 году Максвелл в Работе «Трактат об электричестве и магнетизме» заменил термин Фарадея «поле сил» на понятие напряженность поля и сделал его основным объектом своей теории. В 1855 г. в статье «О Фарадеевых силовых линиях» он впервые записал в дифференциальной форме систему уравнений электродинамики, но не ввел еще ток смещения. Такая система уравнений описывала все известные к тому времени экспериментальные данные, но не позволял связать между собой заряды и токи. Впервые ток смещения был введен в работе «О физических силовых линиях» (1861–62 гг.) Обобщая закон Ампера Максвелл вводит ток смещения, вероятно для того, чтобы связать токи и заряды уравнением непрерывности, которые уже были известны для других физических величин. В статье «Динамическая теория электромагнитного поля» (1864 г.) Максвелл впервые сформулировал понятие электромагнитного поля как физической реальности. Оказалось, что не только ток, но и изменяющееся во времени электрическое поле порождает магнитное поле. (Здесь следует остановиться и уточнить отдельные детали. В слове «оказалось», как мне кажется скрывается логическая ошибка. Не изменяющееся во времени электрическое поле порождает магнитное поле, а движущийся заряд. Конечно движущийся заряд вызывает изменение электрического поля в конкретной точке, но не оно является источником магнитного поля. И пример тому электрофорная машина. Пока заряд копится на электрофорных шарах магнитное поле не возникает, а появляется лишь при разряде, когда между шарами протекает электрический ток. Почему на это не было обращено Максвеллом внимание является загадкой. Однако из этой, как нам кажется ошибки, последовали выводы, породившие фундаментальные выводы.)

В свою очередь в силу закона Фарадея изменяющееся магнитное поле порождает электрическое. (И здесь есть лукавство. Изменяющееся магнитное поле порождает не электрическое поле, а движение зарядов, что не одно и тоже. Так как заряды движутся не электрическим полем, а движимы силой Лоренца.) В результате в пустом пространстве (почему в пустом?) может распространяться электромагнитная волна. Из уравнений Максвелла следует, что ее скорость равна скорости света. Уравнения Максвелла сыграли важную роль при возникновении СТО. Джозеф Лармор (1900 г.) и независимо от него Хенрик Лоренс (1904 г.) нашли преобразования координат, пространства-времени электромагнитных полей, которые оставляют уравнения Максвелла инвариантными при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. Они получили название преобразований Лоренца и стали математическим фундаментом СТО. Распространение электромагнитной волны со скоростью света первоначально интерпретировалось как возмущение некоторой среды в виде эфира. Пуанкаре высказал гипотезу о принципиальной невозможности обнаружить движение Земли относительно эфира (принцип относительности). Ему же принадлежит постулат о независимости скорости света от скорости его источника и вывод (вместе с Лоренцем), исходя из сформулированного так принципа относительности, о необходимости применения преобразований Лоренца. Как видно Пуанкаре с Лоренцем были предтечей для формулировок Эйнштейна. Их идеи легли в основу статьи Эйнштейна в 1905 г. В СТО преобразования Лоренца отражают общие свойство пространства и времени, а модель эфира оказалась ненужной, в чем сомневался Пуанкаре и не принимал Лоренц. Электромагнитное поле является самостоятельным объектом, существующим наравне с материальными частицами. Правда, почему-то никто не задался вопросом материальной природы не только электромагнитного поля, но и электрического и магнитного. Если относительно любого материального тела можно вести отсчет, то у поля нет ни одной материальной точки для ведения отсчета. Это заставляет насторожиться. Почему такое отличие? Электромагнитная волна движется в электромагнитном поле, а ее скорость предложено считать относительно источника. Почему? Да потому, что невозможно ее связать с электромагнитным полем по отмеченной чуть ранее причине. Вспомним о такой важный для формул Максвелла идее о сдвиговых токах, не движении магнитных или электрических полей, а именно токах, то есть движении зарядов, как это и было установлено законами электродинамики. Из сказанного возникает навязчивое подозрение о неполной адекватности законам природы электромагнитной модели Максвелла. Теперь эта червоточина так и буде сопровождать мои рассуждения в дальнейшем.

Соответствие методологии научной мысли основополагающих теорий современной физики

А теперь проследим за тем, насколько соответствуют методологии развития научной мысли те основополагающие теории современной физики, предложенные миру в изложении Максвелла, Эйнштейна и Планка. (Уравнения Максвелла, Теории относительности Эйнштейна, Квантовая теория и выводы из них.) Все это будет невозможно без привлечения к рассмотрению идей предшественников, а точнее соавторов таких как Пуанкаре и Лоренц).

Начнем с уравнений Максвелла. Их цель свести все известные к тому времени открытые законы электродинамики воедино. Согласно сложившимся исторически научной методологии первыми последовали определения. Напряженность электрического и магнитного полей, индукция, электрическая и магнитная проницаемость, электрический заряд. Заметим, что, как и у Ньютона не даны четкие определения таким понятиям как материя, пространство, время. Далее последовали аксиомы в виде математических форм записи открытых законов электродинамики и утверждении о материальной сущности электромагнитного поля при возможности взаимного преобразования магнитного поля в электрическое и обратно. Далее последовали доказательства в виде вычисления скорости света и электромагнитной волны, инвариантности уравнения по отношению преобразований Лоренца.

Схематически все правильно. Но нельзя не обратить внимание на некоторые подозрительные моменты на этапах определений, аксиоматики и доказательств.

Аксиоматика – Дается утверждение о материальной сущности электромагнитного поля, при этом нет попыток дать представление о природе этой материальности. Материальность всегда предполагала инерционность в виде массы, а тут она не предполагается. При этом волновое движение имеет конечную скорость распространения при отсутствии массы, что не понятно. Что собственно ее ограничивает? Определения – Сказывается отсутствие определения для материи. Что позволяет считать материей что угодно. Аксиоматика – Преобразование двигающегося электрического поля в магнитное и обратно. Это противоречит эксперименту, который однозначно утверждает, что не изменяющееся электрическое поле порождает магнитное поле, а двигающийся электрический заряд и наоборот. Двигающиеся заряд не одно и тоже, что изменяющееся электрическое поле. Доказательства – На этом этапе утверждается, что скорость электромагнитной волны не зависит от скорости источника и одинакова в любой инерциальной системе отсчета. Что ставит эфирную среду в состояние абсолютной ненужности. Хотя сдвиговые токи, присутствующие в уравнениях Максвелла, нереализуемы без светоносной среды, в которой только и возможны токи зарядов. Результатом принятых решений явилась необходимость введения преобразований Лоренца для соблюдения требования инвариантности законов природы.

Так что наблюдается явное отсутствие необходимой строгости и логичности при изложении теории.

Отмеченный недостаток тем не менее не помешал ей стать истинным драйвером в развитии науки и технике. И в этом нет какой-то странности. Дело в том, что несмотря на дефектную модель законов природы она все же нащупала очень важные детали, которые и стали двигателями технического прогресса. Волновая природа света, Законы, открытые Ампером, Эрстедом, Фарадеем были применены и дали такой внушительный результат. Все очень похоже на то что произошло с планетарной моделью атома Резерфорда. Со временем выяснилось, что она не адекватна реальности и тем не мене она открыла новые пути познания внутреннего мира материи. Думаю, что нечто подобное имеет место и с теорией уравнений Максвелла. Убежден, что в углубленном изучении именно ее подозрительных мест лежит путь к новым вершинам знаний, как это было и с другими теориями.

А теперь приступим к рассмотрение специальной теории относительности Эйнштейна (СТО). Предтечей ее стали выводы, сделанные из анализа уравнений Максвелла. А именно то, что невозможно измерить скорость движения материальных тел относительно эфира, скорость света не зависит от скорости источника. одинакова и постоянна в любых инерциальных системах отсчета. Это было неуверенное предположение Пуанкаре, с оговоркой, что последнее слово здесь должно быть за экспериментом, но он выражал большое сомнение в том, что это будет опровергнуто. Именно этот пункт выводов Максвелла возводится Эйнштейном в разряд постулата (аксиомы). Вокруг него, собственно, и строится вся теория.

Вновь обратимся к общепринятой схеме в методологии изложения физических явлений. Первыми следуют определения. В этой области вновь наблюдается отсутствие определений для материи, пространства и времени. И это при том, что именно они являются основными объектами изучения, но есть определения для инерционной системы отсчета и понятия события. Постулаты. Их два – Постулат об инвариантности физических явлений в любых инерционных системах и постулат о постоянстве скорости света. Доказательство. Оно строится на постулатах, помещенных в 4-х мерное пространство, обладающее не только пространственными, но и временной координатой. Математической моделью его выбрано пространство Миньковского.

А теперь по поводу корректности реализации перечисленных пунктов самой теорией.

В системе определений наблюдается отсутствие их полноты.

В области аксиоматики ощущается неуверенность формулировки второго постулата. И это тем более усиливается отсутствием безукоризненных результатов экспериментальных подтверждений, включая классические опыты Майкельсона-Морли. И я даже не говорю об упорном игнорировании современной официальной физикой результатов эксперимента Стефана Маринова.

Доказательство. Если Пространство Миньковского является математической формой модели реального мира, то с него и начнем анализ. Сама идея включения времени в качестве координаты вполне логична. Однако это следовало бы сделать, дав времени четкое определение. Этого нет. Время возникает как некий математический символ «t». Причем он включается не в чистом виде, а вносится с сомножителем, имеющим размерность скорости, чтобы привести систему координат к одной размерности. С точки зрения математического подхода я это понимаю т. к. математики анализируют числовые соотношения, не имеющие размерность. Ведь невозможно складывать числа метров с числами минут. Это не имеет никакого физического смысла. И так ввели координату «ct». А какой физический смысл она имеет? Его нет. Странно? Модель реального физического мира не может иметь параметры, не отражающие реальность. Отметили это и пошли дальше. Постулат об инвариантности физических процессов в любых инерционных системах отсчета математически в обычном 3-х мерном (Эвклидовом) пространстве математически выглядит как неизменность расстояния между двумя точками в какой бы системе координат их не рассматривали. По аналогии с этим в 4-х мерном пространстве Миньковского инвариантом должен быть так же интервал между двумя точками, который почему-то называется расстоянием между событиями. Алгоритм вычисления его дается так, что пространственные координаты входят в формулу с отрицательным знаком, чего и в помине нет в Эвклидовом пространстве. Что ставит вопрос почему? Каков физический смысл такого действия? Ответа я не нашел. А ведь именно из этого в дальнейшем следуют фундаментальные выводы теории относительности. Создается впечатление, что пространство Миньковского – это подгонка его правил для получения заранее заданного результата. Понятие расстояния между событиями в СТО введено довольно экзотично, как интервал в пространстве Миньковского. Это не смотрится очевидным. Хотя в обычном окружающим нас пространстве все смотрится несколько иначе. Движение от события к событию видится как переход от причины к следствию, время затраченное на этот переход и есть то самое расстояние между событиями. Почему выбор сделан в пользу неочевидного я не понимаю.

Из сказанного, даже с точки зрения научной методологии, возникают вопросы, требующие ответов.

Ну вот мы подошли и к ОТО Эйнштейна.

В отношении определений ситуация здесь та же, что и с рассмотренными теориями. Аксиоматика обновлена по отношению к СТО. Она развита в направлении неинерциальных систем отсчета. И выглядит так:

1) Слабый принцип эквивалентности. Инерционная масса эквивалентна гравитационной массе. Иллюстрируется ощущениями космонавта в равноускоренной ракете и на поверхности планеты. В закрытом пространстве невозможно определить разницу.

2) Сильный принцип эквивалентности. По этому принципу в системе, падающей с ускорением равным ускорению свободного падения, все законы физики выполняются как бы в отсутствии гравитации, то есть в этой системе невозможно различить эффект притяжения и ускоренного движения. Иллюстрируется ощущениями космонавта в свободном космосе и человека в свободно падающем лифте. Находясь в закрытом пространстве невозможно определить разницу.

3) Постулаты СТО действуют и в ОТО.

В ОТО постулируется, что гравитационная и инерционная силы имеют одну природу. Гравитационные эффекты обуславливаются не силовым взаимодействием тел и поля, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого пространства-время, которое связано с присутствием массы-энергии.

Проведя линию эквивалентности неинерциальной системы отсчета при свободном падении в гравитационном поле и движения в инерциальной системе отсчета решили применить аналогичную математическую модель, что и в СТО, модифицировав ее с учетом наличия деформированного пространства. Все решения в ОТО в этой связи являются выводами из анализа математических формул. Обсуждать корректность математических операций даже не буду пытаться, скорей всего там все в порядке. Но вот корректность с физических моделей как раз и следует рассмотреть.

Постулат постоянства скорости света мы уже подвергали сомнениям, но в ОТО он действует. Однако с ним можно поставить еще один новый мысленный эксперимент. Представим себе ускоряющуюся ракету. По ходу ее движения отправляем короткий пучек света. Его скорость относительно ракеты известна и постоянна, она никак не связан с ракетой. Ракета же ускоряясь набирает скорость, догоняя пучек, а скорость света относительно ракеты не меняется. Что-то я никак не могу себе это представить. Тут чувствуется некий диссонанс. Но это все опять о постулате скорости света. Именно из него следуют все следствия о резиновой сущности пространства и времени. А что можно сказать о принципах эквивалентности. Из них следствием явилось утверждение о деформации пространства и времени. Математически это легко себе представить в виде, например, двухмерной геометрии на шаровой поверхности, В ней нет прямых линий, они все деформированы. Нечто подобное возможно и в 3-х, 4-х мерных пространствах, заполненных числовым множеством, которое только и позволяет себя деформировать. Что же происходит в реальном физическом пространстве? Число-это результат человеческой фантазии. В физическом пространстве оно отсутствует. Тогда что подвергается деформации массивным телом? Ответа нет. Абсолютную пустоту, которой представляется пространство, деформировать невозможно. Ведь это отсутствие чего-либо вообще. А ведь ответ напрашивается сам собой. Пространство – это мелкодисперсная газоподобная среда. Но это ведь анахронизм – эфир. Однако он может стать аналогом числового множества. Градиент плотности эфира и есть кривизна пространства.

Ну вот мы и подошли к рассмотрению такой загадочной теории как квантовая механика.

В отношении материи, пространства и времени ситуация не поменялась. Определения отсутствуют.

А вот с постулатами в квантовой теории как нигде хорошо. Их аж шесть штук. Но вот что интересно, все они на удивление носят исключительно математическую форму. За ними весьма затруднительно уследить очевидность как это происходит при наблюдении за реальным физическим миром. Это сильно выбивается из общего ряда предыдущих теорий, где экспериментальные данные все-таки хорошо просматриваются в постулатах. В этом же конкретном случае постулаты лишь учитывают основополагающие квантовые идеи. А их всего три 1) Идея квантования (дискретности), 2) Идея корпускулярно-волнового дуализма, 3) Идея статистических характеристик основных закономерностей в природе. Сам формализм квантовой механики не имеет строгого обоснования. Но разумеется, к формулировке постулатов пришли в результате обобщения экспериментальных данных и анализа соответствия им, создаваемых методов математического описания квантовых процессов.

Исторически это складывалось из того, что постулаты не имели объяснения на момент их введения, но следуя им ученые добивались хорошего соответствия расчетных и экспериментальных характеристик квантовых явлений.

Исходя из изложенного, попытка критически взглянуть на постулаты обречена на неудачу. Идея же данной работы осмыслить известные теории именно с физической точки зрения, а постулаты квантовой механики своей формальностью не предоставляют такой возможности. Но вот основополагающие идеи все же оставляют для этого некоторый простор. Идея квантования мне близка, но только вот в данном конкретном случае речь идет не о кванте материи, а о кванте волнового излучения. Квантовая механика изучает не привычную нам материю, а ее волновой образ, не делая между ними различия. В этом заключается идея корпускулярно – волнового дуализма. А вот идея статистического характера основных закономерностей в природе заставляет заподозрить, что квантовый объект представляет собой не нечто строго локализованное, а некий рой дискретностей обладающий статистическими характеристиками. Так что и здесь вновь проглядывают уши дискретной материи.

Теперь хотелось бы подвести итоги всему вышеизложенному.

Да, научно техническая революция 19–20 вв имела грандиозное влияние на темпы развития человечества. Но тоже самое произошло и в 17-м веке. Не подошло ли время для следующего шага? Основания для появления таких мыслей есть.

Все те проблемные места современной физики и есть точки роста новых идей. Центральным пунктом нового мироощущения я вижу в ревизии постулатов, связанных с возрождением идеи мировой среды, как первоосновы мироздания. Именно здесь, изъяв ее из научного оборота в интересах преодоления своего непонимания первопричин наблюдаемых явлений, и кроется процесс нарастания парадоксальных выводов и заключений. Когда наука вынуждена признавать отсутствие здравого смысла за закон природы лишь на том основании, что мы не можем наблюдать какие-то процессы воочию, это время отказа от религиозного отношения к утвердившимся научным догмам. Следует не ссылаться на принципиальную невозможность познания причин происходящего, а начать поиск иных точек зрения, как это всегда и было в науке. Так что же мешает этому естественному процессу? Да то же, что и раньше-Религиозный догматизм. Вспомним как болезненно шел переход от идеи геоцентризма (Птолемей) к гелиоцентризму (Коперник). Нынешняя религиозность в физике возникла вокруг имени Эйнштейна, хотя он сам говорил: «Чтобы наказать меня за отвращение к авторитетам, судьба сделала авторитетом меня самого.» Подвергающий сомнению его постулаты является еретиком представителем язычества, называемого лженаукой. Доказывать ничего не нужно достаточно наличия ярлыка. Как у Льюса Кэрола в «Алисе в стране чудес». Судя Валета, против которого нет доказательств, король говорит: «Выносим приговор, а виновен он или нет разберемся потом.» Удивительно, что все это мировая практика, но почему? А, видимо, потому, что в науке доминирует англосаксонское мироощущение, ведь именно на их почве создана современная физика. Это не плохо, не хорошо. Это просто факт. Сами законы ни в чем не виноваты, а вот отношение к ним должно быть возвращено в атмосферу проверенной тысячелетиями древнегреческой процедуры выяснения истины через диспут равных, в которой авторитет и общественное положение оппонентов не принимается в учет. Для того чтобы это произошло, официальная российская наука должна снять проклятье язычества с альтернативных точек зрения в фундаментальной физике. Разрешить научному сообществу обсуждать их в официальных изданиях, засчитывать публикации для карьерного роста молодых ученых. Тогда, МЫ Россия, получим шанс выхода на новые горизонты технологического развития, став мировыми лидерами. Примером к тому являются заброшенные эксперименты Рощина и Година по эффекту Серла (Шарля), дававшие надежду на доступ к новым источникам энергии и способу передвижения. Заброшены они по причине невозможности создания теоретического обоснования работы созданных устройств в рамках современного понимания природы. Возвращение к идее существования материальной мировой среды такую возможность предоставляет. Но для того чтобы это стало реальностью нужно всего-навсего первыми сделать очевидные шаги, которые не требуют никаких финансовых затрат, а всего лишь возвращения к здравому смыслу. Не сомневаюсь, что именно корыстные интересы будут приписаны этому моему манифесту возвращения к здравому смыслу при попытке шельмования его противниками. Будут найдены формальные признаки ненаучности, а они точно есть, ведь автор этой работы не является профессиональным ученым. Здравый смысл всегда пробивает себе дорогу, Дело не в этом, а в том, чтобы не опоздать к нашей общей победе. Она нам так нужна!

P.S.

А. Эйнштейн был не только великим физиком, но и гениальным ученым в развитии методологии научного познания. Вот, что он говорил на эту тему:

«Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно – он-то и делает открытие.»,

«Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень.»,

«Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал.»

«Воображение важнее чем знание. Знание ограничено, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.»

«Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного»

«Удачная возможность кроется в трудностях.»

«Если вы не можете объяснить это простыми словами, вы не до конца это понимаете.»

«Знать может любой дурак. Весь фокус в том, чтобы понимать.»

«Поиск истины важнее, чем обладание истины.»

«Существует поразительная возможность овладеть предметом математически, не поняв сущность дела.»

«Математика – наиболее совершенный способ водить самого себя за нос.»

«Чем больший успех имеет квантовая теория, тем глупее она выглядит.»

«Мы не можем в теоретической физике обойтись без эфира, т. е. континуума, наделенного физическими свойствами.»

А теперь следует вернуться к работе Лаборатории технической физики Московского авиационного института с начала ее работы в 1990 г. до ее разгрома в 1993 г. (Слово разгром взято из циркулирующих в интернете слухов). Это работа Година С. М. и Рощина В. В. по созданию и экспериментам с Установкой для выработки механической энергии, использовавшей нетрадиционный способ выработки механической энергии по подобию эффекта Серла. Спецификация изобретения к патенту РФ RU (11)2155435(13)21 7H02N11/00 (1999 г.)