Полная версия:

Познавательные психические процессы: Хрестоматия

<… > Выводя свой логарифмический закон, Фехнер ошибочно предполагал, что минимальный прирост ощущения (ΔS) будто бы есть постоянная величина на всем протяжении психологической шкалы. Хотя он хотел предположить, что постоянным является отношение едва заметного изменения раздражителя (ΔR)2 к его исходной величине (R), т. е.

ΔR/R = k (закон Вебера),

у него получилось, что постоянно ΔS. Из этих двух предположений он вывел отношение:

S = k log R

и тем самым нанес большой вред всему делу.

<… > Предположим, что Фехнер принял бы положение о постоянстве отношения не только для е. з. р. стимуляции ΔR, также и для субъективного коррелята е. з. р. – ΔS. Тогда он смог бы написать:

откуда следовало бы, что психическая величина S является степенной функцией физической величины R. Однако он отбросил это предположение, когда оно впервые было сделано Брентано. В результате временной победы Фехнера в психофизике открылся период бесплодных исследований, когда казалось, что нет более интересной работы, чем измерение е. з. р. Так логарифмический закон стал «пещерным идолом».

<….> Начиная с 30-х годов XX века значение психофизики стало восстанавливаться. Новый интерес к очень старой проблеме сенсорного ответа возник благодаря изобретению методов, описывающих соотношение входа и выхода сенсорных систем. Эти методы показывают, что сенсорные ответы возрастают по степенному закону. При изучении поведения так редко удается показать, что простое отношение сохраняется при самых различных видах стимуляции, что широкое распространение и постоянство степенного закона действительно приобретают большое значение.

Конечно, можно себе представить, что ощущения всех модальностей возрастают одинаково с увеличением интенсивности стимуляции. На самом деле это совсем не так, и это легко доказать при помощи элементарного сравнения. Заметьте, что, например, происходит при удвоении освещенности пятна света и, с другой стороны, силы тока (частота 60 Гц), пропускаемого через палец. Удвоение освещенности пятна на темном фоне удивительно мало влияет на его видимую яркость. По оценке типичного наблюдателя, кажущееся увеличение составляет всего лишь 25 %. При удвоении же силы тока ощущение удара увеличивается в десять раз.

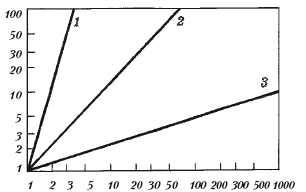

<… > Степенная функция имеет то преимущество, что при использовании логарифмического масштаба на обеих осях она выражается прямой линией, наклон которой соответствует значению показателя. Это видно на рис. 1.4: медленное увеличение яркостного контраста и быстрое усиление ощущения удара электрическим током. Для сравнения на этом рисунке показана также функция оценки видимой длины линий, сделанной несколькими наблюдателями. Здесь, как и следовало ожидать, показатель функции лишь немного отличается от 1,0. Иначе говоря, для большинства людей отрезок 100 см кажется вдвое длиннее, чем отрезок 50 см.

Рис 1.4. Зависимости субъективной величины (ощущения) от величины раздражителя для трех модальностей, представленные в логарифмическом масштабе на обеих осях. 1. Электрический удар. 2. Кажущаяся длина. 3. Яркость. Абсцисса – величина раздражения (условные единицы); ордината – психологическая величина (произвольные единицы)

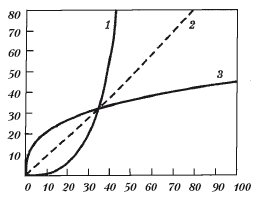

На рис. 1.5 те же самые три функции представлены в линейных координатах.

Рис. 1.5. Те же зависимости, что и на предыдущем рисунке, представленные в линейных координатах. Форма функции, вогнутая или выпуклая, зависит от величины показателя степени: n больше или меньше 1,0. Обозначения кривых и осей те же, что и на предыдущем рисунке

<…> В своей практике автор еще ни разу не встретил исключения из этого закона (отсюда и смелость называть эту зависимость законом).

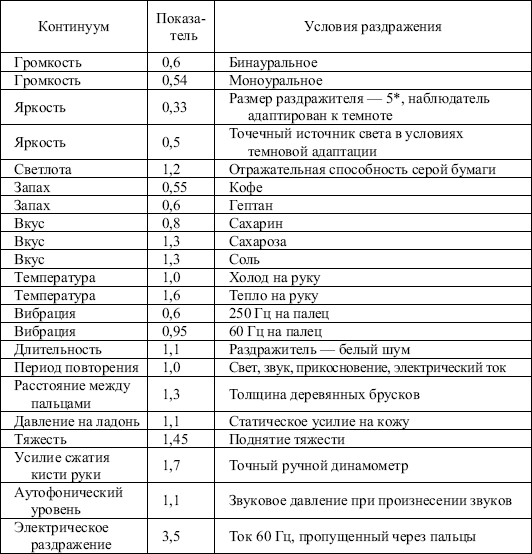

В табл. 1.1 указаны показатели степенных функций некоторых из исследованных континуумов.

Межмодальные сравнения

Немного найдется ученых, которые бы не ощущали неудовлетворения вышеописанным методом, надежность которого всецело полагается на выражение мнения наблюдателей. И зависит от того, насколько хорошо они знают числовую систему. Эта неудовлетворенность методом вполне обоснованна, ибо поверхностные знания чисел, особенно отсутствие понятия о пропорции, естественно, затрудняют способность некоторых наблюдателей хорошо выполнить свою роль в этих экспериментах. Обозначение силы ощущения числом не является чем-то таким, что человек выполняет с большей точностью и уверенностью, хотя обыкновенный выпускник высшего учебного заведения, как правило, может производить целый ряд непротиворечивых числовых оценок.

Однако интересно не то, уверены или не уверены мы в полноценности этого метода. Интересно другое: можем ли мы подтвердить правильность степенного закона, вообще не предлагая наблюдателям производить численные оценки? Если да, можем ли мы проверить правильность отношений между показателями, приведенными в табл. 1.1? Утвердительный ответ на этот вопрос дают результаты проведения эксперимента по методу, согласно которому наблюдатель производит уравнивание интенсивностей ощущений двух различных модальностей.

Таблица 1.1

Характерные показатели степенных функций, соотносящих психологическую величину с величиной стимуляции в протетических континуумах

Посредством таких межмодальных сравнений, производимых при разных интенсивностях стимуляций, можно получить «функцию равных ощущений», а затем сравнить ее с такой же функцией, предсказанной на основании величин показателей для этих двух модальностей.

Если обе модальности при соответствующем выборе единиц описываются уравнениями:

S1 = R1m и S2 = R2n

и если субъективные величины S1 и S2 уравниваются путем межмодального сравнения на различных уровнях стимуляции, то результирующая функция равных ощущений примет вид:

R1m = R2n

или в логарифмах

lg R1 = n/m Ig R

Иначе говоря, в логарифмических координатах функция равных ощущений будет прямой линией, наклон которой определяется отношением двух данных показателей.

Что касается самого эксперимента, то вопрос заключается в том, способны ли наблюдатели делать межмодальные сравнения и могут ли быть предсказаны эти сравнения, исходя из шкалы отношений кажущихся величин, определяемой независимо путем оценки величин? Способность наблюдателей высказывать простые суждения о кажущемся равенстве была установлена в другом контексте.

<…> В качестве звука в экспериментах использовался шум умеренно низкой частоты. Вибрация имела постоянную частоту (60 Гц) и подавалась на кончик среднего пальца (Стивенс, 1959).

Соотнесение кажущейся интенсивности звука и вибрации проводилось в двух дополняющих друг друга экспериментах. В одном из них звук подравнивался под вибрацию, в другом вибрация подравнивалась под звук. И звук, и вибрация подавались одновременно. Десять наблюдателей производили в каждом эксперименте два подравнивания на каждой интенсивности.

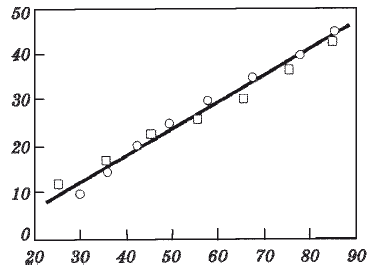

Результаты этих экспериментов приведены на рис. 1.6. Кружочки обозначают средние уровни вибрации в децибелах, которым подравнивались звуки, а квадратики – средние уровни звука в децибелах, которым подравнивалась вибрация. Оси координат даны в децибелах относительно ориентировочно определенных порогов обоих раздражителей.

Рис. 1.6. Функция равных ощущений, соотносящая вибрацию (частота 60 Гц), подаваемую на кончик пальца с итенсивностью полосы шума. Наблюдатели подгоняли громкость так, чтобы она соответствовала вибрации (кружки) и чтобы вибрация соответствовала громкости (квадратики). Значения раздражений даны по логарифмической шкале (в децибелах). Абсцисса – шум; ордината – амплитуда вибрации

Интересно, что на рис. 1.6 наклон линии равен 0,6, т. е. близок к наклону, требуемому отношением показателей двух функций, полученных отдельно для звука и вибрации в методе оценки величин. Эта зависимость в основном линейна, и, следовательно, в диапазоне использованных стимулов как громкость, так и вибрация подчиняются степенному закону.

М. Л. Симмел

Фантомная конечность[7]

После ампутации руки или ноги человек может продолжать чувствовать конечность: ощущать в ней боль, считать, что в состоянии двигать ею, и даже, забывая, что она удалена, пытаться ею пользоваться (рис. 1.7).

Рис. 1.7

У взрослых почти всегда при ампутации наблюдается «фантом конечности». Иногда описанные ощущения проходят быстро, иногда сохраняются на всю жизнь. Часто характер меняется. Например, Д. Кац сообщил, что фантомная рука может постепенно сокращаться до размеров культи, так что в конечном счете она ощущается как маленькая рука. Он рассказывает также о следующем факте: «Если ампутированный подходит вплотную к стене, ему кажется, что фантомная рука проходит через стену, то есть для него перестает действовать закон непроницаемости вещества».

М. Л. Симмел провела широкие и остроумные исследования этого необычного феномена. Ее основная гипотеза состоит в том, что фантом представляет собой продолжающееся действие сформированной ранее «схемы тела». Это означает, что могут возникать фантомы только тех частей тела, которые человек имел время освоить. Гипотеза дала возможность провести несколько интересных исследований. Прежде всего Симмел и другие авторы выяснили вопрос, бывают ли фантомы частей тела, которые отсутствовали у человека со дня рождения. Ответ оказался четко отрицательным.

Однако из этого факта не следует, что в процесс овладения «схемой тела» включено обучение в обычном смысле слова. Может быть, фантом возникает при ампутации конечности, которую человек имел хотя бы очень непродолжительное время после рождения? Симмел предположила, что это не так, что только длительное время пользования рукой, накопление ее двигательного и осязательного опыта создают достаточно прочную схему, которая сохраняется после ампутации. Из этого предположения следовало, что чем старше человек к моменту ампутации, тем вероятнее фантом.

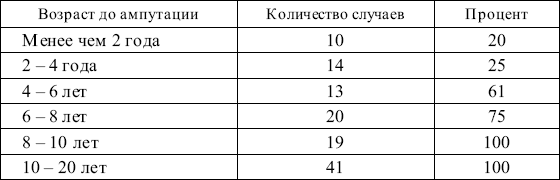

Ниже приводится частота фантома у пациентов различного возраста.

Таблица 1.2 содержит данные Симмел, относящиеся более чем к 100 пациентам, перенесшим ампутацию в период между детством и двадцатью годами. Некоторые из этих сведений взяты Симмел из опубликованных отчетов, но большинство из них она получила в результате тщательных опросов ампутированых, а если это были дети, то и их родителей. Таблица 1.2 ясно показывает закономерное увеличение частоты фантома с возрастом. Начиная с 9 лет ампутация всегда ведет к возникновению фантома. Отмечая, что перцептивное и познавательное развитие у детей обнаруживает ту же зависимость от возраста, Симмел делает вывод, что овладение «схемой тела» является частным случаем относительно сложного процесса научения.

Таблица 1.2

Частота фантома у пациентов различного возраста

Есть и другая группа факторов, подтверждающая связь фантома с процессом формирования «схемы тела». Работая с прокаженными, Симмел обнаружила, что фантом не возникает, если части тела (преимущественно пальцы рук и ног) постепенно разрушаются. Такой процесс у прокаженных идет очень медленно, часто растягивается на 10 и более лет и не сопровождается болью. Однако когда остатки зараженных пальцев ампутируются, фантом возникает почти всегда. Симмел объясняет это следующим образом: «В процессе разрушения схема продолжает соответствовать физической реальности благодаря постепенным изменениям, которые она претерпевает вместе с изменениями тела. При ампутации же физическое изменение организма происходит так быстро, что схема не успевает измениться, и сохранность ее порождает фантом».

Говоря более общими словами, всякий раз, когда мы не можем адаптироваться к новой ситуации, мы вынуждены обходиться старыми способами восприятия и реагирования.

На примере фантома мы видим, что изучение таких, к счастью редких, патологических явлений может сказать нам кое-что и о нормальных психических процессах. При всех отклонениях человек остается самим собой, и общие принципы могут объяснить все его поведение.

Ч. Осгуд

Значение термина «Восприятие»[8]

Можно ли иметь во внутреннем опыте «чистое» ощущение? Вряд ли даже наиболее искушенные в интроспекции лица достигают такой степени абстракции, хотя многие из них отвечают утвердительно на этот вопрос. И действительно, можно исчерпывающим образом описать ощущения, получаемые при надавливании на ладонную поверхность, однако при этом они все же выступят как «фигура» на фоне других ощущений и окажутся воспринятыми в осмысленной ситуации. По-видимому, для новорожденного, как предполагал Вильям Джемс, мир представляет собой смешение слуховых и зрительных чистых ощущений, лишенных организации, но к тому времени, когда ребенок уже может сообщить нам о своем внутреннем опыте, перцептивная организация обеспечивается совокупностью многих бессознательных навыков. У взрослого человека все, что хотя бы приближается к чистому ощущению, вызывает травмирующее переживание: так, иногда легкое движение уха по подушке влечет за собой рокочущий звук, подобный тому, который производит уголь, сбрасываемый в подвал, или приближающийся самолет. До тех пор пока при помощи эксперимента не будет установлен источник этого впечатления и ощущение, так сказать, не «встанет на свое место», мы ощущаем все возрастающее волнение.

Каковы характеристики феноменов, которые большинство людей определяют как «перцептивные»? Следующие шесть характеристик могут помочь понять, что для них означает этот термин.

1. Эти феномены включают организацию периферических сенсорных событий. Оглядываясь вокруг, мы видим оформленные объекты в пространстве, а не простые конгломераты цветных пятен.

2. Они обнаруживают целостность, свойство «все или ничего». Например, совокупность точек или линий воспринимается как полный образ квадрата или куба.

3. Они обладают ярко выраженной константностью — белый дом продолжает казаться таким же, несмотря на сильные различия в освещении в полдень и в сумерках.

4. Но они также характеризуются свойством транспозиции (переноса) – треугольник может проецироваться на многие различные участки сетчатки, не претерпевая при этом искажений.

5. Они обладают избирательностью — для голодного организма объекты, связанные с едой, обладают качеством фигуры.

6. Наконец, они являются очень изменчивыми процессами. Регулярное чередование черных и белых узоров на кафельном полу при продолжительном рассматривании организуется в постоянно меняющиеся структуры.

Что можно сказать на основе всех этих характеристик относительно смысла термина «восприятие»? Этот термин, по-видимому, относится к тем случаям, когда: а) внутренний опыт меняется, несмотря на постоянство лежащих в его основе сенсорных событий, или б) когда внутренний опыт оказывается постоянным, несмотря на изменения сенсорных процессов. Другими словами, термин «восприятие» относится к набору переменных, которые находятся между сенсорной стимуляцией и осознанием, так как они обнаруживаются в словесном отчете или каким-либо другим способом. Поскольку «сенсорная стимуляция» обычно относится к рецепторному входу (в зрении – физическое распределение лучевой энергии на сетчатке), изменения, происходящие в процессе передачи импульсов в высшие центры, составляют часть этих промежуточных переменных. Однако имеются также и другие источники вариабельности. Большая часть наших проблем в этих главах будет касаться различения между теми внутренними переменными, для объяснения которых могут быть применены хорошо известные неврологические механизмы, и теми, для которых механизмы пока неизвестны. Последние для удобства мы назовем «центральными перцептивными детерминантами».

Представляют ли эти центральные перцептивные детерминанты что-то отличное от навыков? Если мы будем рассматривать навык с точки зрения одноступенчатой схемы (S – R), тогда это понятие окажется неудовлетворительным. Другая крайняя позиция, согласно которой восприятие является результатом сил, действующих в поле, независимо от центральной анатомии не может более приниматься всерьез. Хебб (1949) хорошо выразил эту дилемму: «Келер… начинает в своей теории сил мозгового поля с фактов перцептивного обобщения и затем не может вписать в это обучение…Теория, разработанная Халлом, с другой стороны, должна рассматриваться как отвечающая прежде всего фактам обучения, но при этом она имеет постоянные трудности с восприятием». Затем Хебб предлагает в качестве решения этой дилеммы то, что по существу является двухстадийной теорией научения, имеющей много общего с гипотезой опосредствования, которая будет описана позже в настоящей книге. Он также предлагает возможный неврологический механизм для этого, который мы рассмотрим ниже.

Многие мыслители материалистического толка считают, что то, что «добавляется» в перцептивное поведение, есть не что иное, как стимуляция от собственной ответной активности организма. В зависимости от того, как он отвечает на внешний стимул, и, следовательно, от типа дополнительной про-приоцептивной стимуляции, поступающей обратно от мышц, весь опыт будет меняться. Многие наблюдения определенно указывают на моторный вклад в восприятие: если во время спуска с горы на машине с выключенным мотором нажать на акселератор – движение, обычно сопровождаемое сложным перцептивным комплексом ускорения, – то последует отчетливое впечатление замедления скорости. Эта иллюзия настолько сильна, что автору этих строк потребовались заверения механика относительно того, что такое действие никоим образом не может повлиять на скорость движения машины при выключенном сцеплении и моторе! По-видимому, ответы, которые вносят вклад в восприятие, если это вообще имеет место, не обязательно должны быть внешними. Иногда восприятие ситуации может резко измениться без какого-либо наблюдаемого движения (как, например, при обращении фигур). Однако моторные теории преобладают и настойчиво повторяются; мы найдем их вкрапленными в различных частях этих глав, относящихся к восприятию, и позднее при обсуждении мышления и значения.

Наконец, мир представляется нам упорядоченным благодаря связи между восприятием и значением. Иногда даже трудно провести надежное различение этих двух явлений. Лица нескольких людей, выстроившихся в линию во время серьезной забастовки, сняты газетным репортером: «суровое намерение защищать свои права» – так воспринимает их один человек; «жестокая озлобленность на общество» видится другим читателям, менее расположенным к союзам. Можно заметить, что выражения лиц восприняты различно двумя людьми, имеющими противоположные установки, или что эти выражения означают для них разное. Точно так же можно сказать, что пятна Роршаха имеют то или иное значение для субъекта или что субъект воспринимает их тем или иным способом. Это правда, что восприятие обычно понимается как что-то находящееся на стороне входа поведенческого уравнения, в то время как значение понимается как находящееся на стороне выхода. Но восприятие, безусловно, помещается в конце входа и значение – в начале выхода; вместе они занимают область центральных опосредствующих процессов.

Г. Гельмгольц

О восприятии вообще[9]

Поскольку восприятия внешних объектов относятся к представлениям, т. е. актам нашей психической деятельности, они сами могут быть результатом лишь психической деятельности. По этой причине учение о восприятиях по его существу следует отнести к области психологии. Мы должны исследовать типы соответствующей психической деятельности и управляющие ею законы. Обширное поле деятельности имеется также для физических и физиологических исследований, так как методы естественных наук могут дать совершенно необходимые сведения о том, какие особенности стимулов и физиологического стимулирования приводят к тем или иным представлениям о свойствах внешних объектов <…>.

<…> Наша основная цель заключается в исследовании чувственного материала и именно тех его сторон, которые существенны для получаемых из него образов восприятия. Эта задача может быть целиком решена методами естественных наук. В то же время нам придется говорить о психической деятельности и ее законах в той мере, в какой она проявляется в чувственном восприятии. Однако мы не рассматриваем анализ и описание психической деятельности как существенную часть данной работы, поскольку с этим связана необходимость отхода от методов, основанных на достоверных фактах и общепризнанных и ясных принципах <…>.

Когда в особых условиях либо с помощью оптических приборов некоторый стимул воздействует на глаз, то общее правило формирования наших зрительных образов состоит в том, что мы всегда видим объекты в поле зрения так, как видели бы их при обычных условиях, если бы получили то же впечатление. Допустим, что внешний угол глазного яблока подвергается механическому воздействию. Тогда мы видим свет, идущий со стороны переносицы. В обычных условиях внешний свет возбуждает сетчатку в височной части именно тогда, когда он действительно приходит со стороны переносицы. Таким образом, согласно сформулированному правилу, мы помещаем воспринятый нами источник света в соответствующую точку поля зрения, хотя механическое воздействие исходит не из внешнего поля впереди нас и не со стороны переносицы, а наоборот, как бы изнутри, сзади и с височной стороны глазного яблока. Общую справедливость приведенного правила мы продемонстрируем в дальнейшем на большом числе примеров.

Нормальными условиями наблюдения в формулировке указанного правила мы называем обычные условия зрения, при которых глаз стимулируется светом, приходящим извне, отраженным от непрозрачного тела и непосредственно проникшим в глаз через слой воздуха. Такое определение естественно потому, что указанный тип стимуляции имеет место в подавляющем большинстве случаев; остальные случаи, при которых преломляющие или отражающие поверхности искажают ход лучей или стимулирование происходит не внешним светом, можно рассматривать как редкие исключения. Это объясняется тем, что сетчатка, расположенная на дне твердого глазного яблока, почти полностью защищена от всех видов стимуляции, кроме внешнего света. Если же для кого-то стало нормой употребление определенного оптического прибора, например очков, то интерпретация зрительных впечатлений приспосабливается в известной степени к этим изменившимся условиям.

Сформулированное правило касается не только зрения: оно является общим свойством всех видов чувственного восприятия. Например, возбуждение осязательных нервов в подавляющем большинстве случаев происходит через воздействия на окончания этих нервов на поверхности кожи. Лишь при очень сильной стимуляции в некоторых исключительных случаях могут возбуждаться и сами нервы. В соответствии с вышеприведенным правилом всякая стимуляция кожных нервов связывается с соответствующим периферическим участком кожи, хотя она может возникнуть и в проводящих путях, и в центрах. Наиболее поразительные примеры такой иллюзии представляют случаи, когда соответствующие периферические участки кожи вообще отсутствуют, например у людей с ампутированной ногой. Часто такие субъекты долгое время после операции испытывают живые ощущения в отрезанной ноге. Они чувствуют со всей определенностью, в каком пальце ноги возникает боль. Естественно, что в этом случае стимуляция может приходиться только на остаток того нервного волокна, которое подходило прежде к отрезанным пальцам. Чаще всего оно возникает в шраме либо вследствие внешнего давления, либо вследствие сдавливания соединительной тканью. Иногда по ночам ощущения в отсутствующей конечности бывают столь остры, что человек вынужден ощупать это место, чтобы убедиться в отсутствии конечности.

Итак, в случаях необычного стимулирования возникают искаженные представления об объектах, что дало повод ранним исследователям называть их иллюзиями органов чувств. Очевидно, однако, что в этих случаях нет ничего неправильного в функционировании органов чувств и соответствующих нервных механизмов – и те и другие подчиняются постоянно действующим законам. Это иллюзии именно в интерпретации содержания чувственных ощущений.