Полная версия

Полная версияРегиональное телевидение России на пороге цифровой эпохи

В 1972 году в США была создана Ассоциация независимых телевизионных станций (Association of Independent Television Stations), в отличие от Японии выполняющая традиционные для ассоциаций координационные и лоббистские функции. Некоторое время независимые станции были одним из самых растущих секторов в медиасистеме – с 1978 по 1988 гг. их количество возросло с 81 до 321, в основном за счет новых дециметровых локальных вещателей. Однако с середины 1980-х гг. начался обратный процесс: количество независимых станций стало сокращаться. Многие из них к концу 1990-х гг. стали партнерами новых эфирных телесетей, среди которых доминировала FOX. Только эта сеть получила около 150 аффилиатов, и уже в 1995 г. в США снова было только 84 локальных телеканала, которые полностью программировались самостоятельно. Такое положение вещей сохраняется до настоящего времени.

Сегодня в США на 80 крупнейших телевизионных рынках страны вещает около 30 достаточно крупных независимых телестанций. Большинство из рынков, таким образом, не имеет независимых, полновещательных каналов. Среди крупных городов только Лос-Анджелес имеет три независимых канала (два коммерческих и один общественный). Всего по стране, с учетом всех рынков и более мягкой системы классификации, можно насчитать до 130–140 независимых локальных телеканалов, среди которых около 2/3 коммерческие.

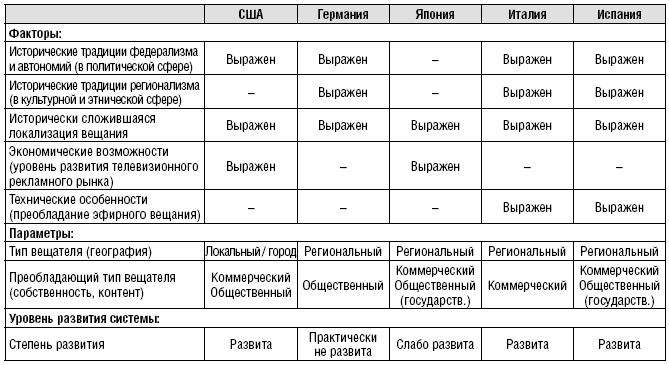

Итак, анализ практики зарубежных телевизионных систем показал, что для формирования в них заметной группы эфирных региональных/ локальных телевизионных каналов, в том числе и полновещательных, необходимо сочетание нескольких факторов. Влияние их может быть косвенным, но все же оговорить его необходимо (см. табл. 1).

Таблица 1

Основные факторы и параметры уровня развития системы полновещательных региональных каналов за рубежом

Источник: мониторинг открытых данных, авторский коллектив

Предпринятый выше экскурс в зарубежный опыт, обобщенный в таблице, показывает, что даже если государство в своей политике и медиаполитике стремится к предельной централизации, предпосылок для естественного формирования сильного регионального телевидения в России достаточно. У нас в разные исторические периоды накоплен значительный опыт федерализма, очевидно огромное этнокультурное разнообразие, сильны другие факторы локализации, а государство и частные инвесторы готовы к созданию и поддержке медиапроектов. И система регионального телевидения у нас создана, хотя и с рядом специфических проблемных зон, обусловленных особенностями отечественной медиаэкономики.

1.2. Российская практика: региональное телевидение в телевизионной индустрии

На территории России развитие регионального телевидения началось еще в 1950-е гг. По сути, советское телевидение изначально строилось на базе программных телецентров в крупнейших городах областей РСФСР и союзных республик. В середине 1960-х гг., как уже упоминалось во введении, в СССР функционировали около 120 программных телецентров, производивших и распространявших региональный телеконтент. В последующий период (1965–1985 гг.) с появлением возможности распространять телевизионный сигнал и телевизионные программы с помощью спутника советское телевидение стало более централизованным, многие инициативы местных вещателей гасились, объем местного вещания сокращался до небольших «окон» между передачами ЦТ. За этот период на территории РСФСР появилось менее десяти новых телецентров с регулярным вещанием.

Новейший этап в развитии регионального отечественного телевидения начался еще в конце советской эпохи, в 1989–1991 гг., когда стали появляться первые негосударственные телекомпании. Среди первопроходцев были «Независимое телевидение Ангары», «ТВ “Сибирь”» в Барнауле, АИСТ в Иркутске, «Тивиком» в Улан-Уде, томская «ТВ2», екатеринбургский (тогда свердловский) «4 канал»[7]. Часть из них существуют до сих пор и даже вошли в выборку нашего исследования. После распада СССР появились сотни региональных телестанций. Сегодня, при отсутствии абсолютно точной статистики, данные, представляемые на различных мероприятиях Национальной ассоциацией телерадиовещателей (НАТ), позволяют говорить о существовании в России более чем 900 региональных эфирных телеканалов. Отдельный сегмент образуют городские и региональные кабельные телеканалы, общая статистика по которым нам пока, к сожалению, не встречалась.

При обращении к региональному телевизионному пространству в целом можно заключить, что статистически сектор регионального ТВ выглядит не самым слабым местом отечественной медиасистемы. Например, исследование TNS TV Mosaic, проведенное в сентябре-октябре 2012 г. в 65 крупных и средних городах России, показало, что в них в этот период действовали 243 региональных телеканала, или 157 (4,5 на город) в 29 крупных городах и 86 (2,5 на город) в 36 городах средних и небольших. При этом необходимо уточнить, что в рамках исследования учитывались эфирные телеканалы любой продолжительности вещания (даже менее одного часа в сутки).

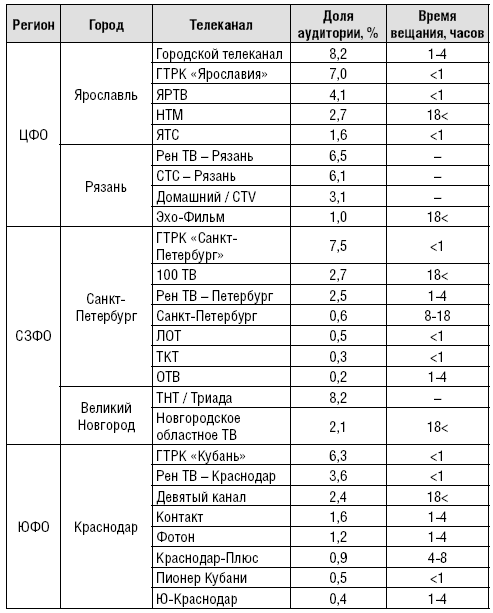

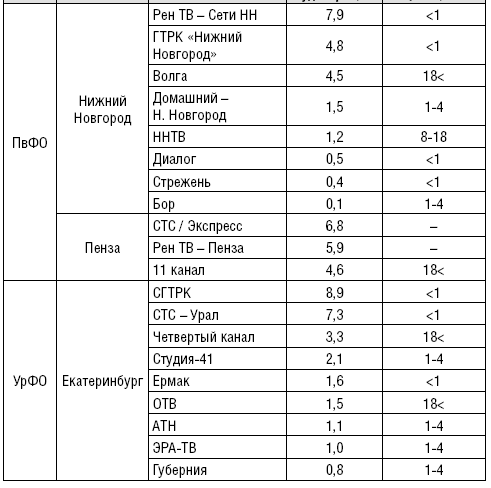

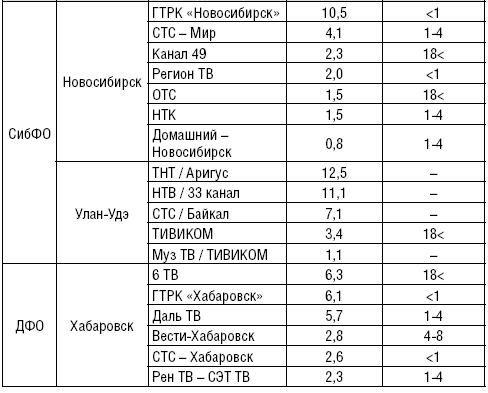

Если обратиться к городам, которые были представлены в процитированном исследовании TNS и одновременно присутствуют в списке городов из табл. 5 (в них работают интересующие нас полновещательные каналы), то можно нарисовать картину регионального вещания на нескольких показательных рынках в разных регионах (см. табл. 2):

Таблица 2

Региональные телеканалы в крупных и средних городах России (осень 2012 г.)

Источник: TNS TV Mosaic (сентябрь-октябрь 2012 г.)

При изучении табл. 2 можно заметить, что в крупных городах практически всех регионов статистически существует конкуренция пяти и более региональных эфирных и кабельных телеканалов. Однако очевидно, что большинство из этих каналов ограничивают свой эфир 1–2 выпусками новостей или других региональных программ и вещают менее часа в сутки. Каналов же с 8 и более часами собственного эфира – не более двух на крупный региональный центр.

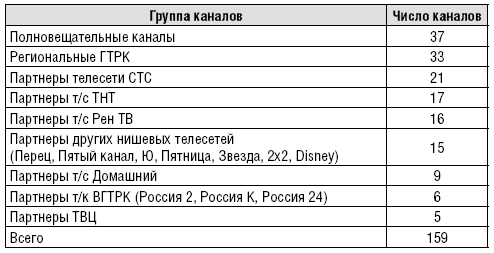

Чтобы выделить основные типы региональных эфирных телеканалов, мы провели мониторинг каналов в 33 городах из табл. 5 и получили следующие результаты (см. табл. 3).

Таблица 3

Основные группы региональных эфирных телеканалов в 33 крупных и средних городах России (осень 2012 г.)

Источник: авторы исследования, данные телеканалов

Очевидно, что помимо полновещательных каналов, о которых мы начнем подробнее говорить в следующем разделе, абсолютное большинство составляют партнеры десятка ведущих эфирных телесетей страны.

Специфика программирования на отечественных телевизионных сетях – важнейший фактор, сильно влияющий на российское региональное телевидение. Если сравнивать российский опыт с американской действительностью[8], из которой и заимствована наша модель эфирных коммерческих телесетей, то можно увидеть на нашем рынке серьезные искажения. В США эфирные телевизионные сети предоставляют своим партнерам 7–8 часов контента в день, все остальное время в сетке местные телестанции заполняют за счет собственного производства или самостоятельных закупок. По объемам закупаемого и производимого контента сетевые партнеры в США мало уступают независимым самопрограммируемым станциям. В то же время в России федеральные сети, начиная с СТС и ТНТ, ориентированы скорее на модель ведущих зарубежных кабельных каналов – с 24-часовым наполнением эфира и многочисленными повторами. В результате часть российских региональных партнеров телесетей просто круглосуточно ретранслирует федеральный контент, а подавляющее большинство имеет собственные телеканалы, которые довольствуются 0,5–4 часами «региональных окон» в сутки.

Так что пусть статистически (по числу региональных телекомпаний) сектор регионального ТВ действительно немал, его влияние в системе и индустрии все-таки ниже, чем можно было бы ожидать. В качестве примера можно рассмотреть два наиболее очевидных показателя – долю аудитории региональных телеканалов и долю региональных размещений на рекламном рынке.

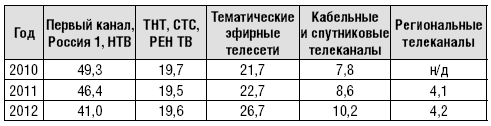

Совокупная доля аудитории региональных каналов в 2012 г., по расчетам на основе данных TNS, составляла около 4 % (см. табл. 4). Этот показатель включает телесмотрение локальных программ как региональных партнеров телесетей, так и полновещательных эфирных и кабельных региональных каналов.

Таблица 4

Суммарные доли аудитории телеканалов (%)

Источник: TNS TV Index, Аудитория 4+

* сумма долей телеканалов может составлять больше 100 % вследствие несовпадения московского и локального времени выхода программ в регионах и эффекта «двойного» просмотра, возникающего после приведения локальных выходов программ к московской сетке (процедура «мэппинга»).

Доля региональных бюджетов на телевизионном рекламном рынке России в 2009–2012 гг. была на уровне 22–23 %[9], что в 2012 г. было эквивалентно 31,5 млрд рублей. Своего пикового значения в 29,8 % (почти 34 млрд рублей) совокупного бюджета доля региональных телеканалов достигла в 2007 г. и резко снизилась до нынешних значений в 2009-м. Это значит, что в 2012 г. в регионах на телерекламу тратилось все еще меньше, чем в 2007 г. (-7%), в то время как телерекламный рынок в целом за этот же период вырос на четверть. Также стоит отметить, что, хотя телевизионный рекламный рынок в регионах развит значительно лучше, чем, например, у прессы, непосредственно локальные бюджеты по-прежнему составляют около 50 % от всех расходов (т. е. около 16 млрд руб.) – равная доля приходится на размещение крупных рекламодателей из Москвы.

Учитывая целый ряд специфических особенностей российского регионального ТВ, мы решили взять в качестве объекта изучения менее зависимых от временных ограничений телесетей игроков – полновещательные эфирные региональные каналы, статистически небольшой, малоизученный, однако важный сегмент российского телевизионного пространства. Городские кабельные каналы, еще один сегмент регионального ТВ, пока, на наш взгляд, следует рассматривать отдельно – все-таки эфирный телепросмотр у нас пока доминирует над кабельным.

Таким образом, мы сконцентрировались на изучении деятельности региональных и локальных (городских) полновещательных эфирных телеканалов.

Исходя из этого, за рамками исследования остались:

• локальные компании, работающие как партнеры федеральных телесетей;

• региональные телекомпании, имеющие менее 16–18 часов самостоятельно программируемого эфира;

• региональные каналы, не имеющие эфирной лицензии и распространяющиеся через сети операторов кабельного телевидения или направленное спутниковое вещание.

1.3. Система, структура собственности и основные стратегии развития региональных полновещательных каналов в России

Под региональными полновещательными эфирными телеканалами мы будем понимать телеканалы, работающие на эфирных телестанциях с охватом вещания в пределах региона или города и заполняющие всю сетку вещания самостоятельно (собственными или приобретенными программами).

До настоящего времени этот тип телеканалов не привлекал отдельного внимания исследователей и экспертного сообщества, хотя, справедливости ради, надо отметить, что и весь сектор регионального вещания вызывает незначительный академический интерес.

Обращения к проблемам регионального телевидения значительно активизировались в последние несколько лет, главным образом, потому, что именно на региональные телерадиокомпании наиболее заметно может повлиять переход России на цифровое вещание.

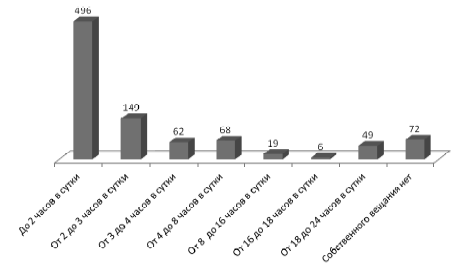

В 2010 г. итоги своего мониторинга эфира региональных и муниципальных телекомпаний в городах с населением более 10 тыс. человек представила НАТ. Из 921 телеканала, которые попали в их выборку, 6 каналов имели объем вещания 16–18 часов в сутки и 49 каналов самостоятельно программировали от 18 до 24 часов эфира в соответствии с диагр. 1.

Диаграмма 1

Региональные и муниципальные телеканалы России по объему собственного вещания

Источник: Информационно-аналитический центр НАТ

К сожалению, НАТ до сих пор, по крайней мере в доступных открытых источниках, не раскрывала списки телеканалов, попавших в разные категории, в том числе и 55 (или 49) каналов, которые по нашему определению можно классифицировать как полновещательные.

В том же 2010 г. Аналитический центр «Видео Интернешнл» (АЦВИ) выпустил коллективную монографию «Российское телевидение: индустрия и бизнес», в которой, в частности, проанализировал эфирные телеканалы и схемы их распространения в регионах[10]. Местные полновещательные эфирные телеканалы были выделены специалистами АЦВИ в отдельную категорию, к которой было отнесено 26 каналов. В качестве методологического уточнения можно предположить, что эта цифра получена на основании ограниченной выборки городов, по которым у АЦВИ имелись данные телеизмерений TNS или других специальных исследований.

Еще одна монография, посвященная непосредственно региональному телевидению, вышла в 2012 г. и была подготовлена деканом факультета журналистики Томского государственного университета Ю. М. Ершовым. В монографии представлена авторская схема крупнейших местных телекомпаний регионов РФ[11]. Из эфирных телеканалов, попавших в этот список, к полновещательным, не имеющим сетевых партнеров, можно отнести 26. Несмотря на совпадение по числу компаний, названия в сравнении со списком АЦВИ отличаются почти на треть.

Прояснить ситуацию и тенденции развития отечественного регионального телевидения могла бы Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), если бы систематизировала и обнародовала имеющуюся у нее базу вещательных организаций. Однако пока ни в печатном виде, ни в Интернете подобных данных общественности и специалистам представлено не было.

Поэтому нам, так же как и предшественникам, пришлось самостоятельно составлять список полновещательных телеканалов, пользуясь доступными открытыми источниками. Так что оговоримся, что список опирается на часто противоречивые данные, может оказаться неполным или недостаточно точным.

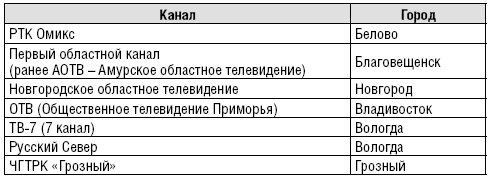

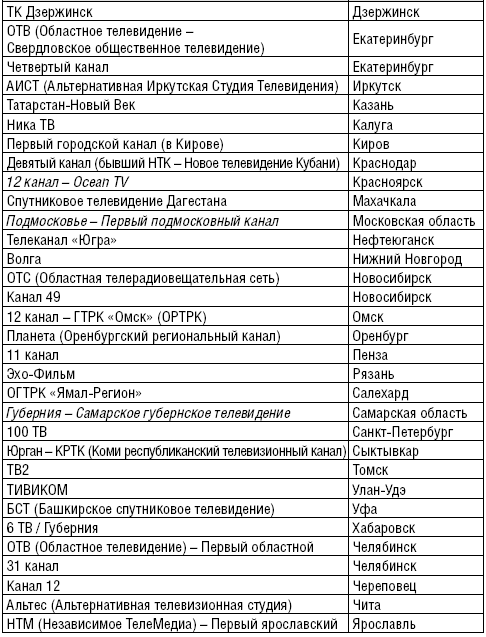

Всего на территории Российской Федерации мы, опираясь на собственные критерии, на декабрь 2012 г. выявили 39 подобных телеканалов (см. табл. 5).

Таблица 5

Региональные эфирные полновещательные телеканалы в России (октябрь-декабрь 2012 г.)

Источник: мониторинг СМИ, сайты телеканалов, базы РТРС, авторы исследования

Ряд каналов попадает в представленный список с определенной долей условности. Например, телеканалы Московской и Самарской областей вещают на весь регион, но не имеют флагманских телевизионных станций, используют преимущественно владельцев частот в небольших областных городах как своеобразных сетевых партнеров. Для «Губернии», судя по открытой информации, должны были выделить собственную частоту в Самаре, но информация об окончательном решении так и не появилась. Сложность и с определением модели в Красноярске. Здесь «12 канал» может считаться самостоятельной компанией, поскольку не имеет партнера среди федеральных сетей, но значительную часть контента закупает у одного поставщика – кабельного канала Ocean TV. Специалисты расходятся во мнении, насколько его модель является полновещательной.

В результате, если исключить ряд телеканалов, модель которых требует уточнения, то число полновещательных каналов сокращается до 35–37.

Система полновещательных телеканалов очень динамична, именно поэтому мы указываем четкие временные рамки представленных данных. Из достаточно широкого списка известных вещателей в 2010 г. прекратил работу в качестве самостоятельного канала челябинский «Восточный экспресс», в 2009 г. отказался от полновещательной модели красноярский «Афонтово-9» (работал в этом режиме с 2005 г.).

Следует подчеркнуть, что в российской телевизионной системе подавляющее большинство составляют региональные телекомпании, которые были созданы после 1996 г., сразу под концепцию партнерства с одной из федеральных телесетей, которые как раз начали появляться в середине 1990-х гг. (ТВ 6, СТС, ТНТ). Перешли к сетевому партнерству и почти все каналы, которые возникли еще в первой половине 1990-х гг. Это объяснимо, поскольку такая модель требует меньших человеческих и финансовых ресурсов и потенциально более рентабельна, чем полностью самостоятельное вещание. К тому же в 1990-е гг. рынок доступного регионалам телевизионного контента (включая синдикацию) был практически не развит, каналам, сохранившим самостоятельность, не приходилось, за минимальными исключениями, рассчитывать на то, чтобы заполнять более 4–8 часов эфира. Лишь во второй половине 2000-х гг. появились каналы, которые делали выбор в пользу полновещательной модели уже осмысленно, хотя причин для этого было больше, чем рост рынка телеконтента в регионах и развитие региональной рекламы.

В настоящее время большинство существующих полновещательных региональных каналов можно разделить на несколько групп.

К первой группе относятся телеканалы, которые появились в 1990-е гг. и на протяжении всего периода своего существования сохраняли самостоятельность, постепенно наращивая объем собственного вещания. Эта группа незначительна, в нее, по нашим оценкам, можно включить только нижегородский канал «Волга» (хотя в его истории было краткосрочное сотрудничество с РБК) и канал «Югра» из Ханты-Мансийского АО. Из более поздних проектов в группу можно добавить петербургский канал «100 ТВ».

Вторая группа более обширна: в нее входят региональные телеканалы, на протяжении своей истории имевшие сетевые контракты (и часто не с одной сетью), но в определенный момент остановившиеся на полновещательной модели. Среди телеканалов этой группы такие региональные вещатели, как «Четвертый канал» из Екатеринбурга, томский «ТВ2», «Альтес» в Иркутске, «ТИВИКОМ» в Улан-Удэ, «НТМ» в Ярославле, «Первый городской» в Кирове, «Девятый канал» в Краснодаре.

В третью группу войдут относительно «молодые» телеканалы, в большинстве своем появившиеся после 2005 г. Это каналы, большинство из которых можно отнести к так называемым «губернаторским» или «мэрским», принадлежащие региональной или городской администрации и получающие финансовую поддержку от нее. Они чаще всего не работали с сетями и с самого начала были полновещательными (так как имели другие цели, преимущественно некоммерческие). Среди главных задач – возможность занять планировавшийся девятый-десятый слот в первом мультиплексе цифрового телевидения. К таким каналам можно отнести «Русский Север» в Вологде, «Новгородское областное телевидение», «Грозный» и еще более десятка организаций.

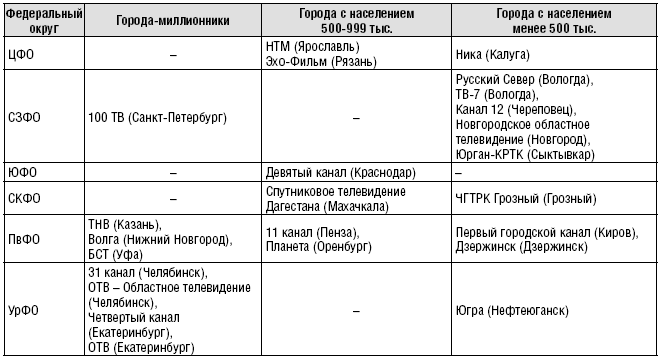

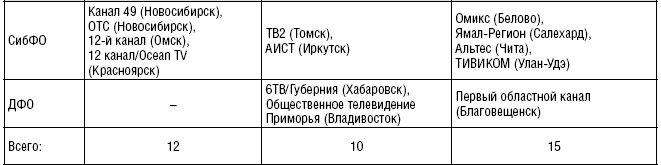

В двух округах – Южном и Северо-Кавказском – отсутствуют частные полновещательные телеканалы. При этом в Южном округе работает вообще только один канал – краснодарский «Девятый канал», который можно увидеть в большинстве городов округа. Этот канал можно классифицировать не просто как региональный, а как «окружной».

Среди городов с населением более 1 млн человек (так называемые «города-миллионники»), которых осенью 2012 г. в России было 14, а в декабре 2012 г. стало 15 (добавился Воронеж), полновещательных эфирных каналов нет в Самаре (в случае исключения «Губернии»), Ростове-на-Дону, Волгограде, Перми, Воронеже.

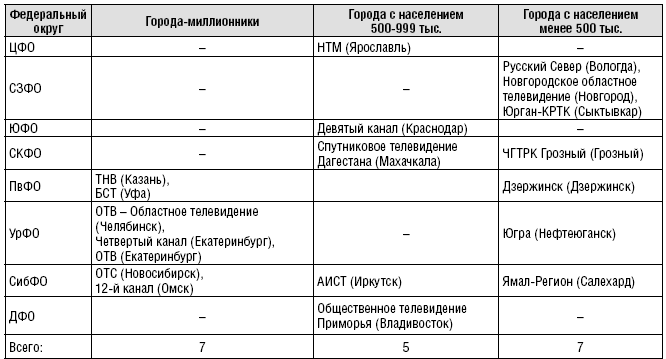

В табл. 6 представлено распределение каналов по федеральным округам и населению их основных городов вещания.

Таблица 6

Распределение региональных полновещательных каналов* по регионам Российской Федерации (декабрь 2012 г.)

Источник: мониторинг СМИ, сайты телеканалов, авторы исследования

* Данные представлены без учета Московского и Самарского областного каналов.

Значительная часть полновещательных телеканалов напрямую или через систему государственных предприятий принадлежит и по различным каналам (прямое бюджетное финансирование, договоры на информационное обслуживание и т. д.) финансируется региональными и городскими властями (см. табл. 7). Большая их часть, как уже упоминалось, появилась относительно недавно, после 2005 г. Правда, есть и исключения, например «ОТВ» в Екатеринбурге, работающий с 1998 г., или появившийся в 2001 г. в Казани «ТНВ». Есть и примеры покупки бывших частных каналов местной администрацией – самый последний наблюдался осенью 2012 г., когда правительство Ярославской области приобрело 100 % акций «НТМ».

Форма собственности при определении государственного участия не является единственным критерием. Около половины каналов, которые мы отнесли к государственным, имеют соответствующую этому положению форму регистрации предприятия. Владельцы 10 телеканалов зарегистрированы как Автономная некоммерческая организация, Государственное (бюджетное) учреждение, Государственное унитарное предприятие, Государственное предприятие или Автономное учреждение. Остальные каналы имеют форму Открытого акционерного общества (ОАО) или Общества с ограниченной ответственностью (ООО), в которых региональным и муниципальным госорганизациям принадлежит контрольный пакет или доля.

Таблица 7

Государственные полновещательные региональные телеканалы (декабрь 2012 г.)

Источник: мониторинг СМИ, сайты телеканалов, интервью

* Данные представлены без учета Московского и Самарского областного каналов.

В табл. 8 показано общее количество и географическое распределение частных/негосударственных телеканалов. Частные (не находящиеся в собственности государственных организаций) каналы представлены на рынках различных масштабов, принадлежат они или профильным (предприниматели, для которых СМИ – основной бизнес), или непрофильным (предприятиям из других отраслей экономики) владельцам.

Интересно, что среди собственников частных эфирных полновещательных телеканалов не встречаются крупные национальные медиахолдинги. В число региональных медиакомпаний, имеющих в собственности региональные телеканалы, входят «Балтийская медиагруппа» (телеканал «100 ТВ») и RNTI media group («Первый городской» в Кирове).

Практически не встречаются на региональных телерынках и представители национального промышленного и финансового крупного бизнеса. Исключение представляет «Северсталь», которая контролирует «ТВ-7» в Вологде и «Канал 12» в Череповце (работают как полновещательные каналы с 2008 г.). В Челябинске основным владельцем «31 канала», согласно Росстату, выступает макаронная фабрика «Макфа».

В табл. 7 и 8 данные о каналах представлены без учета их аффилированности с властями разного уровня. В ряде случаев формальная принадлежность к государственной собственности, например за счет того, что телеканал находится во владении госпредприятия, не приводит к контролю информационной политики и финансовых потоков телекомпании. Так, показателен пример екатеринбургского «Четвертого канала»: в 2012 г. его собственником стал ГУП «Монетный щебеночный завод», однако, по словам руководства канала, за прошедший год ни давления на информационную политику, ни дополнительного финансирования от областного госпредприятия не было.

Могут быть и обратные ситуации, когда формально частные каналы имеют неформальный, но явный статус губернаторских или мэрских за счет очевидной аффилированности собственников с конкретными фигурами во власти или зависимости от бюджетной поддержки. Например, «31 канал» в Челябинске, принадлежащий ОАО «Макфа», имеет среди основателей нынешнего губернатора региона. А областные каналы на Дальнем Востоке в значительной мере зависят от финансовой поддержки областной администрации.