Полная версия:

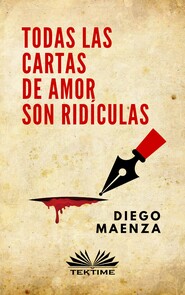

Todas Las Cartas De Amor Son Ridículas

Diego Maenza

Todas las cartas de amor son ridículas

Diego Maenza

© Diego Maenza, 2020

© Tektime, 2020

www.traduzionelibri.it

www.diegomaenza.com

PRÓLOGO

Abelardo mira hacia el cielo. Sonríe, satisfecho, como no lo ha hecho en días, como no lo ha hecho en semanas. Las nubes se agolpan en un gris brumoso, premonitorias. Sus piernas, nerviosas y excitadas, lo conducen por la vereda, pero su mente se encuentra imaginando el inminente encuentro con Eloísa, el amor de su vida. Bajo su axila derecha porta el manuscrito, apretándolo como si lo protegiera con anticipación de la borrasca que se avecina. Siente la brisa rozar su rostro, despeinar sus cabellos saltones, acariciarle los pómulos. Abelardo mira hacia el suelo. Observa la basura que vibra al compás del viento. Sus pies bajan a la calzada, despreocupados, al igual que su instinto soñador, al igual que sus ojos inquietos que se extravían por nueva ocasión en las formas del celaje. Por ello no se percata del coche que atraviesa raudo la avenida, por ello no avanza a escuchar sino hasta en el último e inútil instante la bocina desesperada del también imprudente conductor. El metal del vehículo impacta el cuerpo de Abelardo. Su piel cruje, su carne se lacera, sus huesos se destrozan, su golpeada anatomía es eyectada varios metros en el mismo sentido que lleva la brisa. Ciertas salpicaduras de su sangre se confunden, mixturan, integran, con el capó bermellón del automóvil. La cabeza del muchacho se impacta contra el pavimento y propicia el traumatismo. La lluvia empieza a caer, muy delicadamente. El viandante más despreocupado, cuya naturaleza inquisidora propia del ser humano en él estará más enfocada en verificar los detalles circunstanciales que en encauzar su atención hacia el centro del incidente (quizá con la intención de sacar provecho materialmente de la trágica situación), será la única persona que notará las cuatro palabras que encabezan el manuscrito que ha ido a parar cerca de una alcantarilla, aquellos cuatro vocablos que ya empiezan a diluirse por toda la página debido a la insipiente garúa, y que constituyen el título de la obra que anhela publicar el malherido joven Abelardo: Teoría de los afectos.

CAPÍTULO UNO

Hablar de ella (siempre lo he dicho y lo mantengo) es hablar de la criatura menos común. ¿Qué podría decir de ella que no suene a algo trillado o a frase fácil, a tópico manido? El problema no radica en la carencia de anécdotas sobre las cuales disertar, la complicación resulta lo contrario, porque de hecho hay demasiados prodigios que podría comentar acerca de su vida que el asunto es que no me decanto por el que dará inicio a esta historia. Y debo tomármelo con calma. Detallar su vida será un proceso interesante, pero podría ser un inexcusable desliz de mi parte errar por un momento. Quizá algún otro interlocutor más locuaz sea la persona apropiada para captar su esencia con exactitud y objetividad; no obstante, mi pretensión es mucho más ambiciosa: necesito, en este proceso, poner de manifiesto lo que ella ha significado para mí. ¿Dónde encontrar la más cristalina fuente de verdades sino en ella? Para sus labios la mentira está vedada y esto la faculta para hacer conmigo lo que desee. Su lucha por ser mujer ha forjado al más utópico animal que porta una desesperada idolatría hacia la vida. Le gusta amar… Le gusta amarme. Entrar en detalles de su ser sería profanarla. ¿Acaso los creyentes han intentado describir a sus dioses? Pero debo asumir el riesgo, aun a costa de no salir indemne del intento. Su carácter crudo y señorial, los senos altivos que dibujan curvas en el aire, la voz de melodía pegajosa y dulce, la mirada traviesa pellizcándome en caricias indelebles, su inteligencia práctica y su espíritu generoso, el zarpazo invisible de sus caderas chocando contra el viento en su peculiar manera de caminar, su sentido del humor, la hábil sonrisa diseñando su perfil picaresco. Eso y más es ella. El prototipo de mujer perfecta. Un ser novelesco transmutado a la realidad. Su nombre es Eloísa.

Mi nombre era Eloísa y ya no soy joven. No después de todo lo que ocurrió. Incluso con el paso de los años y pese a la juventud de mis células, me encontré carcomida por una vejez espiritual que he conservado hasta hoy y que nunca abandonó mis venas. El cuerpo a veces es el reflejo del alma y en otras ocasiones su tortura. Porque nacimos en un tiempo y en un espacio en el que la belleza es sinónimo de desdicha, aunque se empeñen en decir lo contrario.

Yo era delgada y bella, grácil y frágil como la gacela que muestra su esbeltez sin percatarse de que hienas hambrientas y lobos famélicos acechan desde las sombras.

Hoy, contándote esto, joven amiga, puedo incluso saber lo que pensó cada uno de ellos en el momento del incidente. El primero, el gordo, se había fijado en mis delgadas y morenas piernas que se mostraron apetecibles para su voracidad de rapiña. El segundo, el más fornido, se fijó en mis senos nacientes, pequeños botones que sobresalían en mi blusa y que incitaron al hombre a morderlos durante toda la faena. Y al tercero, al jovencito, le despertó el apetito la vistosidad luminosa de mis glúteos torneados y firmes a base de aeróbicos y danzas contemporáneas. Todos eran unos cerdos.

CARTA UNO

Te dibujo, como si delineara bajo la suave espesura de la lluvia un rostro imaginario y perfecto cuyos hoyuelos precisos se balancean paralelos sobre las mejillas. Te hago sonreír, haciendo que dormiten tus dolores y tus obligaciones consuetudinarias que manejan tu rostro como titiriteros de tu destino. Te hago vivir cual soñado anhelo implantado en lo más hondo de ti.

Iniciar una carta de amor es tan difícil como dar comienzo a una historia que no contenga algún elemento deficiente que pudiera poner en manifiesto la satisfacción plena del escritor frente a su obra. Complacencia que, a mi entender, dicho sea de paso, nunca estará colmada, de la misma manera que no lo estará en esta carta de amor.

Transcribir los sentimientos a veces se torna una dificultad casi insalvable. Proteica la tarea del escultor que debe hacer brotar del duro mármol la fina nariz del modelo y sus hermosos testículos. Heroico el cometido del pintor que, mixturando sus barnices, logra sobre el lienzo la perfección de una quijada ideal, unos senos llamativos por pequeños y que contrastan con el esplendor de una vulva maquillada de vellos. No menos ardua y compleja, por no decir imposible, es la labor del poeta que encaramado en su tarima de lucidez debe llevar a lo inasible lo que es palpable con comodidad, y en caso paradójicamente análogo, volver palmario las gracias que sin su intervención serían inaccesibles.

Con esta pared me encuentro en este momento, no como pintor, escultor o poeta, que a tanto no llegan mis facultades. Choco con este muro no como artista sino como ser humano. Mi alma (denomino de esta forma al conjunto de mis escasas cualidades, no se piense más allá de eso) se enorgullece de pertenecer al bando que enaltece la condición de ser humano por sobre todo artificio del mundo, por muy sublime que resulte. Antes que nada somos humanos y como humano me expreso.

A veces me pregunto para qué me desgasto escribiendo. La respuesta no puede ser sencilla. ¿Para denunciar los males que atañen a la sociedad? No, definitivamente. ¿Para desechar problemas personales al convertir la literatura en la gran masturbación psicológica? Tampoco. ¿Para alcanzar la fama y la riqueza, o para rejuvenecer el modo en el que empleamos la lengua (no el órgano sino el sistema de comunicación verbal)? Mucho menos. Y me explico: Mi modelo a seguir en su actitud es el Escritor Sombra. Solo pienso en escribir y lo demás no importa.

Quizá las respuestas sean menos pragmáticas de lo que generalmente se cree. Trato de responder: Escribo para entender de mejor forma lo que me rodea. Quizá la respuesta sea la misma que me doy cada vez que me cuestiono el por qué frecuento la lectura: Para volverme más humano.

¿Me vuelvo más humano escribiéndote cartas de amor? ¿Crece el amor por el hecho de que escriba una carta? ¿El amor puede crecer como crecen los bebés o los sapos o los ríos? ¿O será que al escribirte una carta poco a poco voy desprendiendo (como si de un fractal infinito se tratara) los trozos que constituyen el amor entero y de esta forma poco a poco te vas quedando sin mi amor? ¿El amor disminuye como anciano o como carne asada o como fruta podrida? Quizá la única respuesta válida sea esta: Escribir me plantea dudas, irresoluciones, en el mismo sentido en el que intentar describir el olor marcado de tu cabello se me torna tan confuso, opaco frente a lo que mi cabeza me escupe. O del mismo modo en el que tu rostro se convierte en este instante en la palabra que se me escapa, o como la alabanza hacia tus ojos que se me escurre garganta adentro con la perplejidad de quien está extasiado y ya no dispone placer para las historias o los poemas.

No, tampoco es eso. No lo sé. No estoy tan seguro.

Tuyo, Abelardo.AFECTO

El afecto nace del páncreas y se diluye por nuestro torrente sanguíneo hasta regresar al hipotálamo. Es de color ámbar que simboliza la felicidad y la búsqueda del bienestar. Se manifiesta en infrasonido y con un olor floral. En la simbología universal lo representa la Luna. En las cartas del Tarot lo identifico con La Fuerza, que brinda control y seguridad. En el zodiaco occidental lo personifico con el signo Virgo, adosado a la espiritualidad, el orden y la inteligencia. En el zodiaco chino lo encuentro en El Conejo, lleno de prudencia, ternura y armonía. El afecto es Líquido y se dirige al Norte montado en un Unicornio pues es virginal.

CAPÍTULO DOS

Como suele ocurrir en el proceso de apareamiento de la raza humana nuestras vidas se juntaron por una arbitrariedad del destino. Ella, con quince años y en el esplendor de las menstruaciones; yo, con catorce y en los delirios de la masturbación. Bastó como pretexto un encuentro casual, una feria de pueblo y cinco de las más escandalosas amigas para que nuestra relación diera comienzo.

Ella era la niña más hermosa del instituto y yo un aspirante a galán que empezó a abandonar los estudios por la novedosa filosofía del amor.

Para mí, el inicio de nuestra relación resultó tierno. Para ella no tanto. La motivación de su acercamiento se incentivó con el afán de mantener un romance no conmigo sino con un allegado. Lo irónico (y por qué no decirlo, romántico) es que en el proceso terminó enamorándose de mí. La conquisté o nos conquistamos.

Quizá pretenda explicar los hechos recurriendo a complicadas abstracciones, lo que un tonto se aventuraría a concretar en un par de vocablos. Pero lo remarco, mi objetivo guarda mayor ambición.

Su alegría desbordante frente a mi batalla constante con la melancolía; su carisma e inteligencia reflejadas en los contornos de sus ojos pensativos y vivaces cada vez que la abordaba una idea o cada ocasión que rebuscaba las evasivas por lo más recóndito de lo imaginario para excusar ante a sus padres nuestras citas furtivas, frente a mis pretensiones filosóficas; su manía de bailarina ante mi manía de escritor. Todo lo hacía injustificable y sin embargo, querido lector, amada lectora, comprenderán que para nosotros ha resultado la relación más intensa que han sostenido personas en el mundo y espero poder comunicarles de manera adecuada aquella impresión.

La noche cayó con sorpresa en aquel final de verano. Había salido de la clase de baile que un joven y bello instructor europeo había empezado a impartir en el pueblo y que se llevaba a cabo en horario vespertino en las instalaciones del instituto en el que estudiaba. Recuerdo que aquel día habíamos ensayado una danza turca que después del suceso nunca más bailaría. La madre de una de mis compañeras se ofreció a llevarme a casa en su coche. Me negué. Deseaba caminar y aclarar ciertas ideas de juventud.

Tomé el callejón más largo que bordea los árboles de tecas y envuelve en penumbras la vía. Las estrellas asomaban sin timidez y una gran luna hacía que brillaran las piedras del rededor como mágicas luciérnagas estáticas.

El destino quiso que de la penumbra emergieran los tres rapaces. El hombre corpulento me abordó con la máscara de un arcángel. No pronunció palabras y jamás las pronunciaría durante esa angustiosa noche, pero se ubicó en mitad del camino y abrió sus brazos horizontales en señal de que me detuviera y comprendí que era el jefe del grupo. Asomaron las otras dos siluetas. Un mancebo delgado y de no tan alta estatura, de complexión adolescente, portaba la máscara de una calavera. Él dijo No puedes pasar, y el sonido de su voz me confirmó su juventud. El individuo alto y rechoncho portada el antifaz de un macho cabrío. Su voz era gruesa como su estómago y también increpó al indicarme que no gritara.

Mi cuerpo sintió la palidez propia del espanto. Mis pensamientos se paralizaron al igual que mi cuerpo. Mis vellos se erizaron al sentir el contacto forzado de aquellas tres bestias. Como si aquel gordo macho cabrío hubiese sido un brujo y su amenaza hubiese sido un conjuro, por más que lo intenté no pude gritar.

CARTA DOS

La mañana en la que desperté con aquella suerte de revelación que me indicaba que en verdad estaba enamorada de ti, me reconocí sobresaltada. Quizá no tenga la imagen precisa y me encuentre en la incapacidad de describir la sensación exacta, pero el recuerdo me emerge casi nítido, como un déjà vu que espera ser plasmado. Para aquel entonces era tan solo una amiga para ti, una compañera circunstancial a la que recurrías en tus ratos de aburrición como la distracción más adecuada de cualquier adolescente.

La otra mañana reveladora, en la que padecí tu epifanía, fue cuando me diste aquel beso tan inocente. Al llegar a casa me postré en la hamaca y mientras el viento corto de las mecidas rozaba mi rostro feliz, el recuerdo de tu tacto me evocaba sensaciones casi epilépticas, en sacudidas interiores como insectos revoloteando mi pecho o como gusanos dulces hurgando mis entrañas.

Las mañanas… Quizá sean premonitorias, o algo así como señales. Las mañanas en el instituto no resultaban placenteras si no hallaba tu presencia en los recreos, aunque hubiese sido tan solo para que de tu boca emergiera uno que otro balbuceo, pues yo debía (como en alguna ocasión te lo dije) sacarte las palabras a cucharadas, metáfora en verdad adecuada para definir tu realidad en aquella época en la que eras un muchacho pálido y callado. Lo importante era percibir nuestras figuras sentadas en la banqueta, con mis piernas juntas y mis manos sobre mi regazo, y captar el levantamiento de mis vellos que interactuaban al compás de tus movimientos, como dos extraños magnetos que queriendo atraerse únicamente se frotan en un vaivén de tensión. Para aquellos días me empecé a enamorar de ti, de tus largas pausas de silencio, de tu mirada proyectada al horizonte en búsqueda de ideas y que me incitaron a explorar el enigma de tu prudencia.

Fue una mañana cuando me esperaste bajo aquella lluvia torrencial. Insististe en acudir a la cita, sin percatarte de que lo práctico era eludir el diluvio y postergar nuestro encuentro hasta la salida del arcoíris. Eran las mañanas las que nos juntaban en el parque del pueblo, en el rincón que bautizamos con un nombre extravagante y que usaríamos como clave en las ocasiones subsiguientes, siempre habiendo tenido presente que cada pareja lo ha apodado con un nombre que se amoldaba a su relación. Fue una mañana cuando rozaste mis senos con la impudicia propia de tus hormonas. Fue una mañana (quiero soñarlo así) cuando acariciaste mis nalgas por sobre la tela de un pantalón de mezclilla demasiado odioso.

Fue una mañana la primera vez que hicimos el amor, aunque nuestro amor ya estaba hecho desde muchísimo antes. Quizá porque en ese tiempo solo contábamos con esos espacios a las primeras horas del día, cuando clareaba el alba y despertábamos deseosos de que llegara el instante del encuentro. Y luego vendrían las tardes, que quizá no sean tan premonitorias, pero muy especiales, eso sí. Cuando el mediodía se avecinaba y con júbilo me arreglaba para los encuentros en la ciudad.

Iba madurando nuestro amor, y nosotros junto a él, estas vidas apesadumbradas y remordidas por la lejanía, pero dichosas porque a pesar de todo nos sentíamos cerca.

Recuerdo el tiempo cuando no teníamos teléfono y nos cruzábamos mensajes gracias a un cuaderno y a un cómplice momentáneo. Y luego de toda esta remembranza feliz, me vienen a la memoria nuestras situaciones contemporáneas, estas que estamos construyendo y destruyendo. Un ruso habla de que hasta los grandes reformadores de la sociedad han sido criminales, porque al promulgar leyes nuevas, abolían las antiguas conservadas como sagradas. Por esto digo que para continuar edificando debemos demoler algunas cosas, exorcizar nuestras falencias, practicar una depuración en nuestra relación para no dejarla morir.

Quizá no logre entenderte a plenitud, es lo más probable. Pero aquí sigo, tratando de decirte que quiero interpretar los códigos de tus quebrantos y emprender un camino tomados de la mano. Quizá no una solución radical, inmediata, pero sí una que sirva para ajustar el balance de esta relación que está tambaleando como un castillo de naipes sobre el asiento de una locomotora a toda máquina.

Esta carta constituye un símbolo de mi compromiso. Me siento desconcertada porque advierto que te he exigido demasiado y en tu circunstancia no has podido satisfacer mis caprichos, no porque no lo desearas sino porque la naturaleza de tu tristeza te ha absorbido y no he sido capaz de advertirlo sino hasta ahora cuando clarea el día luego de esta madrugada de angustia.

Quizá las mañanas sí sean premonitorias. Porque justo ahora me llega la imagen de un hipotético futuro, con tu cuerpo caliente reposando junto al mío en un abrazo matutino, en un despertar que tiene mucho de ensoñación, cuando el rocío haya destilado el sudor sobre las hierbas cercanas y el primer crepúsculo del día ponga en evidencia la calidez que no será del sol sino de nuestro despertar.

Tuya hoy, mañana y siempre.CAPÍTULO TRES

Nuestra historia empezó en el instituto. Una chiquilla exaltada vociferaba a voz de trueno su reclamo contra el rector. Era la agraciada Eloísa. Delgada, con su cintura de porcelana y su rostro de ángeles, su moño en retaguardia y el carisma desbordando por el ímpetu juvenil. Al conocernos, poco a poco, una cercanía disfrazada de amistad nos juntaba. El momento más importante de los recesos era poder verla y dirigirle un saludo con la mirada. Las mañanas se empeñaron en volcarme al lado de ella. Gradualmente mis ilusiones parpadeaban; a veces, exaltado, no cabía en mí, porque me elegía para una charla de su recreo; en otras ocasiones triste, porque ella agotaba sus minutos en la algarabía de su grupo de amigos.

Una mañana, luego de haber salido del instituto y después de haber sido partícipe de algunos juegos de una feria que se había instalado en el pueblo, me paseé por un callejón no tan habitual en mis recorridos con la intención de dirigirme a casa. Escuché unos gritos a mi espalda. A lo lejos, una cuadrilla de muchachas de uniformes desaliñados me incitaban con las manos para que me acercara a ellas. Un parque tiznado de arenilla nos ofreció su piso como único asiento. Los comentarios llenos de puerilidades (de los cuales yo era ajeno) de aquellas nínfulas me impedían participar en la charla. Brillé por mi silencio y dirigieron sus miradas hacia mí. Ya dile, me dijo una chica de pecas dirigiendo la mirada a Eloísa. Los nervios se apoderaron de mi piel. Recordé que una semana atrás había despertado con la clarividencia de estar enamorado. Pretendí retrotraer un discurso amoroso que había repasado desde pocos días antes, pero las palabras volaron a una dimensión imposible de cruzar. Me reí con recato. Fue cuando escuche la expresión: Ya díganse. Lo había manifestado la amiga más allegada a Eloísa y esto me estimuló a hablar. La miré. Estaba sentada con las piernas entrecruzadas en la posición de loto.

No tuvo que pasar más que un minuto para que un corto beso (corto en lo corporal pero substancioso en nuestro interior) se hiciera presente bajo el amparo de las miradas expectantes de las muchachas. El grito juvenil de las compañeras que habían permanecido suspendidas ante mi declaración amorosa retumbó acompasado, misteriosamente unánime, como preparado con prelación, develando la consumación del ritual al tocar su boca con la mía y extinguir por fin la virginidad labial de su querida amiga.

Alguna vez fui virgen. Siempre pensé que al primer hombre al que entregaría mi pureza sería a él. Esa sensación de cosquilleo me llegaba cada vez que terminaba de leer sus cartas de amor, inteligentes, apasionadas y ridículas, como deben ser todas las cartas de amor. Después de todo teníamos una relación de algunos años.

Pero me he desviado del tema, querida amiga, y ya que insistes en conocer mi historia procederé a intentar culminar mi relato.

Si hay algo que aún no se me borra de la memoria, más que el registro visual, es el olor de sus cuerpos. Si algún día me pidieran que identificara a alguno de ellos por la naturaleza de su contextura estoy seguro de que erraría en mi exploración de mayor manera a que si lo hiciera por sus olores.

El hombre silencioso, a quien con el paso del tiempo he preferido darle el nombre de mudo, tenía un olor particular a aceite de máquinas, como si su trabajo hubiese sido lubricar durante todo el día los engranajes de complicados mecanismos. El orondo apestaba a cebollas rancias, un tufo emanado de sus axilas y que se intensificaba a medida que caían las gotas de sudor de su frente sobre mi rostro. El joven olía a canela, pero a ratos marcaba en el ambiente una fragancia nauseabunda de marisco macerado.

Las embestidas de la alimaña gorda eran las más atroces. Soportar el peso de su corpulencia tosca y repulsiva era lo menor comparado con sentirlo en mis entrañas.

CARTA TRES

¿Padece más quien espera la caricia de su amor, o aquella tristeza que no tiene a nadie a quién esperar?

La PoetaAseguraba un francés que las cartas de amor se escriben empezando sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho.

Siempre que te escribo trato de hacerlo con una idea fija que paulatinamente voy desarrollando. Esto no es algo que he inventado, sino que lo he extrapolado de una teoría del cuento, según la cual las tres primeras líneas tienen casi la misma importancia que las tres últimas. He entendido esta fórmula como la definición de la escritura, en cualquier ámbito.

Pero entremos en materia. Una filósofa africana ha profundizado en el tema del amor, y en su obra que precisamente lleva de título Profundidad de las artes amatorias nos ilustra al mostrar el lado pasivo del deseo que llega a su clímax al satisfacerse y el carácter diligente del amor como fuente de actividad. Lo condensó en una frase poderosa: El amor es la insatisfacción infinita. No existe verdad más irrefutable.

Esta es la tesis que desarrolla a lo largo de su obra, a veces un poco hiperbólica, es verdad, pero nunca exenta de encanto. La parte interesante es aquella frase. El deseo, según la pensadora, culmina cuando se satisface. Deseamos algo y cuando lo conseguimos pues fin del cuento.

Pero cuando el deseo está ligado al amor, es diferente: Existe la posibilidad de que el deseo pueda encaminar hacia el amor; lo amado, irrefutablemente lo deseamos, agrega la filósofa.

Hoy quiero que sientas que a través de mis palabras puedo acariciarte, y no con los roces prosaicos que nos tributan las delicias del pudor, sino, más bien, con estas caricias indelebles.

Tal como los bardos inmortalizan a sus amadas, este humilde practicante desearía poder glorificar tu ser con canciones que te refresquen tu sed juvenil, con poemas que te arrullen las tardes. Declararte lo enamorado que me encuentro de ti, diosa virginal, todopoderosa, de mi amor la dueña, de mi amor la esclava, como las beatas esclavas del Antiguo Testamento, con un candor de cosmos como Proserpina, reina infernal, o alguna diosa pagana. Eres Musa de poesía. Tú: mil mujeres en una. Mil diosas en una. Mi Pandora, mi Eva, mi María Magdalena tan purificada entre los besos de Jesús.