Полная версия:

Посткоммунистические режимы. Концептуальная структура. Том 1

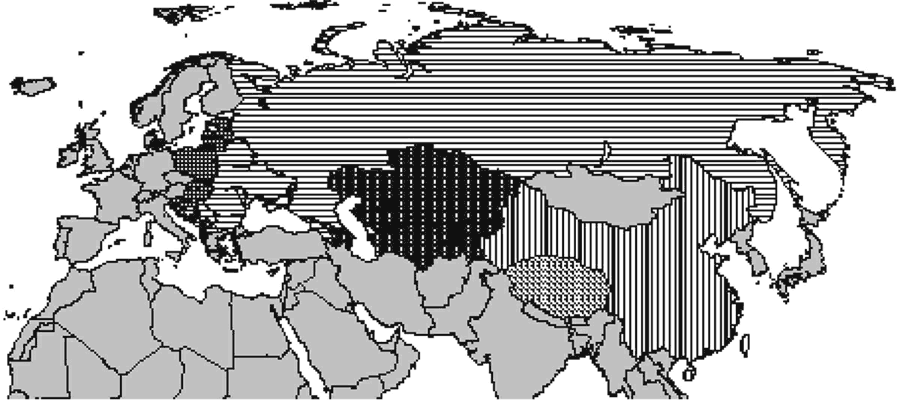

Это расхождение привело к тому, что в восточных цивилизациях рубежа XX века разделение сфер социального действия либо было рудиментарным, либо вообще отсутствовало. Тезис B гласит, что это объясняется цивилизационными особенностями. И действительно, именно западная цивилизация позволила начать процесс разделения сфер задолго до промышленной революции. Мы делим посткоммунистический регион на зоны, очерченные цивилизационными границами так же, как это делал Хантингтон в своем знаменитом труде «Столкновение цивилизаций» (Схема 1.1)[89]. Однако наше понимание «цивилизации» отличается от того, как его сформулировал Хантингтон. Здесь мы, скорее, полагаемся на работы Питера Каценштейна[90], одного из самых внимательных читателей Хантингтона. Каценштейн более обоснованно реконструирует подход Хантингтона, принимая во внимание многочисленные критические замечания[91] и анализируя большой корпус литературы, посвященной цивилизационному анализу[92].

По мнению Каценштейна, существует консенсус в отношении утверждения Хантингтона, что цивилизации «многочисленны» (то есть в мире есть множество цивилизаций). Однако он также отмечает, что они «плюралистичны», то есть не столь однородны и однонаправленны, как Хантингтону хотелось бы верить. Как пишет Каценштейн, цивилизации «не статичны и не гомогенны, но, напротив, динамичны и полны внутренних политических противоречий. Если мы рассматриваем их с точки зрения множественных современностей (как в работах Эйзенштадта) или зон престижа, воплощающих интеллектуальные разногласия (как в работах Коллинза), или множественных процессов (как в работах Элиаса), [мы можем видеть, что] для каждого цивилизационного „созвездия“ характерны политические баталии и оспаривание непреложных истин»[93]. Тем не менее Каценштейн утверждает, что страны, принадлежащие к одной цивилизации, по-прежнему объединяются «по принципу „единства в разнообразии“» по двум причинам: (1) из-за особых типов взаимодействий элит, подчеркивающих роль цивилизационных акторов (государств, империй и других политических единиц) и методов молчаливого распространения, социального подражания (копирования), самоутверждения и прямого экспорта[94]; и (2) из-за сложившейся цивилизационной идентичности народонаселения, которая воспринимается как «естественное чувство реальности, помогающее отличать себя от „другого“, а также хорошее от плохого»[95]. Таким образом, цивилизации существуют, и «в определенных условиях ‹…› политические коалиции и интеллектуальные течения могут порождать глубинные цивилизационные категории, которые считаются неразрывными и даже способными к действию»[96].

Схема 1.1: Цивилизации в посткоммунистической Евразии

Условные обозначения: заштрихована клеткой: западно-христианская; горизонтальные линии: православная; вертикальные пунктирные линии: исламская; вертикальные линии: синская; диагональные слева направо: буддистская; серый цвет – за пределами рассматриваемого нами посткоммунистического региона. На основе: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.

Принимая аргумент Каценштейна, все остальные авторы, чьи работы вошли в книгу под его редакцией, анализировали практически те же цивилизации, что и Хантингтон, отметив в числе прочего способность Европы к переосмыслению самой себя, стремление Китая преподносить себя в качестве обязательной ролевой модели для соседних стран, желающих выстраивать с ним отношения (и вместе составлять синскую цивилизацию), или связующий характер исламской цивилизации – «моста» между Африкой и Евразией[97]. Соответственно, мы также принимаем подход Каценштейна как дополненную и исправленную версию теории Хантингтона, сохраняя при этом представление Хантингтона о цивилизационных границах и учитывая важность внутрицивилизационных процессов и способность стран прокладывать свой путь в пределах цивилизации [♦ 7.4.4]. Мы также считаем целесообразным обозначать некоторые цивилизации по религиозному признаку, как это делал Хантингтон в отношении западного христианства, православия и ислама. Мы делаем это не потому, что считаем религию самым важным фактором, определяющим развитие стран, хотя многие ученые подчеркивали ее важность в этом процессе, а также в конфликтах и других политических аспектах[98]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Kornai J. Economics of Shortage. Amsterdam: North-Holland, 1980.

2

Kornai J. What the Change of System from Socialism to Capitalism Does and Does Not Mean // Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol. 14. № 1. P. 29.

3

World Bank. Transition: The First Ten Years: Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington: World Bank, 2002; World Bank. Economies in Transition: An OED Evaluation of World Bank Assistance. Washington: World Bank, 2004.

4

Müller M. Goodbye, Postsocialism! // Europe-Asia Studies. 2019. Vol. 71. № 4. P. 533–550.

5

Карозерс Т. Конец парадигмы транзита // Политическая наука. 2003. № 2. С. 42–65.

6

Ledeneva А. The Global Encyclopaedia of Informality. Vol. 1. London: UCL Press, 2018.

7

Merton R. Sociological Ambivalence & Other Essays. New York: Free Press, 1976; Bourdieu P. In Other Words: Essays Toward a Reflexive Sociology. Stanford: Stanford University Press, 1990; Bauman Z. Modernity and Ambivalence // Theory, Culture and Society. 1990. Vol. 7. P. 143–169; Magyar B., Madlovics B. Stubborn Structures: A Path Dependence Explanation of Transitions in the Postcommunist Region // Social Research: An International Quarterly. 2019. Vol. 86. № 1. P. 113–146.

8

Дедуктивный метод предусматривает формулирование общих, оторванных от конкретных примеров теорий, с последующей их проверкой на основании эмпирических данных (прим. пер.).

9

North D. Institutions // Journal of Economic Perspectives. 1991. Vol. 5. № 1. P. 97–112; Ledeneva А. Unwritten Rules: How Russia Really Works. London: Centre for European Reform, 2001.

10

Эмический подход предполагает взгляд изнутри, глазами инсайдера, тогда как этический подход подразумевает взгляд снаружи, глазами стороннего наблюдателя (прим. пер.).

11

Индуктивный метод предполагает формулирование умозаключений на основе перехода от частных положений к общим, то есть снизу вверх (прим. пер.).

12

Fukuyama F. The End of History and The Last Man. New York: Free Press, 1992.

13

O’Donnell G., Schmitter P. Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore; London: Johns Hopkins University Press, 1986; Diamond L., Linz J., Lipset S. M. Democracy in Developing Countries. London: Lynne Rienner, 1989.

14

Carothers T. Democracy Assistance: The Question of Strategy // Democratization. 1997. Vol. 4. № 3. P. 109–132; Idem. Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve. Washington: CEIP, 1999.

15

Holmes S. Democracy for Losers // Brave New Hungary: Mapping the «System of National Cooperation». Lanham: Lexington Books, 2019. P. 291–302.

16

Sen A. Democracy as a Universal Value // Journal of Democracy. 1999. Vol. 10. № 3. P. 3–17.

17

Schmitter P., Karl T. The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 1. P. 173–185; Bunce V. Should Transitologists Be Grounded? // Slavic Review. 1995. Vol. 54. № 1. P. 111–127; Levitsky S., Way L. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

18

Carothers T. The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13. № 1. P. 5–21; Levitsky S., Way L. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War.

19

См. например, критический метаанализ этих изменений: Cassani A. Hybrid What? Partial Consensus and Persistent Divergences in the Analysis of Hybrid Regimes // International Political Science Review. 2014. Vol. 35. № 5. P. 542–558.

20

См. например, критический метаанализ: Bogaards M. Where to Draw the Line? From Degree to Dichotomy in Measures of Democracy // Democratization. 2012. Vol. 19. № 4. P. 690–712.

21

Bunce V. Should Transitologists Be Grounded? P. 112. Ср.: Sartori G. Comparing and Miscomparing // Journal of Theoretical Politics. 1991. Vol. 3. № 3. P. 243–257.

22

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М.: РОССПЭН, 2003.

23

Zakaria F. The Rise of Illiberal Democracy // Foreign Affairs. 1997. Vol. 76. № 6. P. 22–43.

24

Хантингтон С. Третья волна; O’Donnell G., Schmitter P. Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1986; Schmitter P. Transitology: The Science or the Art of Democratization? // The Consolidation of Democracy in Latin America. Boulder: Lynne Rienner, 1995. P. 11–41; Przeworski A. Transitions to Democracy // Democracy and the Market. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 51–99.

25

Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore; London: Johns Hopkins University Press, 1996; Mainwaring S., O’ Donnell G., Valenzuela J. S. Issues in Democratic Consolidation: New South American Democracies in Comparative Perspective. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1992; Diamond L. Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.

26

Schimmelfennig F., Sedelmeie U. The Europeanization of Central and Eastern Europe. New York: Cornell University Press, 2005.

27

Levitz P., Pop-Eleches G. Why No Backsliding? // Comparative Political Studies. 2010. Vol. 43. № 4. P. 457–485.

28

Magyar B. Parallel System Narratives: Polish and Hungarian Regime Formations Compared // Stubborn Structures: Reconceptualizing Post-Communist Regimes. Budapest; New York: CEU Press, 2019. P. 611–655.

29

Collier D., Levitsky S. Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research // World Politics. 1997. Vol. 49. № 3. P. 430–451.

30

Пример метаанализа см.: Bogaards M. How to Classify Hybrid Regimes? Defective Democracy and Electoral Authoritarianism // Democratization. 2009. Vol. 16. № 2. P. 399–423.

31

Diamond L. Thinking About Hybrid Regimes.

32

Croissant A. From Transition to Defective Democracy: Mapping Asian Democratization // Democratization. 2004. Vol. 11. № 5. P. 156–178.

33

Bozóki A. Beyond «Illiberal Democracy»: The Case of Hungary // New Politics of Decisionism. Hague: Eleven International Publishing, 2019. P. 94–98.

34

Bozóki A., Hegedűs D. Democracy, Dictatorship and Hybrid Regimes.

35

Wigell M. Mapping «Hybrid Regimes»: Regime Types and Concepts in Comparative Politics // Democratization. 2008. Vol. 15. № 2. P. 230–250.

36

Gilbert L., Mohseni P. Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of Hybrid Regimes // Studies in Comparative International Development. 2011. Vol. 46. № 3. P. 270.

37

Kornai J. The System Paradigm Revisited: Clarification and Additions in the Light Of Experiences in the Post-Communist Region // Stubborn Structures: Reconceptualizing Post-Communist Regimes. P. 21–74.

38

Ср.: Armony A., Schamis H. Babel in Democratization Studies // Journal of Democracy. 2005. Vol. 16. № 4. P. 113–128.

39

Dobson W. The Dictator’ s Learning Curve: Inside the Global Battle for Democracy. New York: Anchor, 2013.

40

Слово «общинный», выбранное для перевода третьего из типов социального действия, который в оригинале обозначается как communal, следует понимать в широком смысле – как относящийся к тесно связанному сообществу людей, разделяющих некий набор ценностей, культуру или идентичность. Нам хотелось бы избежать коннотаций, отсылающих к ограниченному числу конкретных инкарнаций общинных отношений, получивших название «община», таких, например, как крестьянская община. В понимании авторов социальное действие внутри семьи или дружеского круга также будет являться общинным (прим. пер.).

41

Offe C. Political Corruption: Conceptual and Practical Issues // Building a Trustworthy State in Post-Socialist Transition. Political Evolution and Institutional Change. New York: Palgrave MacMillan, 2004. P. 78.

42

North D., Wallis J., Weingas B. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.

43

Hale H. Patronal Politics: Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

44

Hale H. Patronal Politics. P. 61–94.

45

Ibid.

46

Мадьяр Б. Анатомия посткоммунистического мафиозного государства: На примере Венгрии. М.: Новое литературное обозрение, 2016.

47

Hanson P., Teague E. Russian Political Capitalism and Its Environment // Varieties of Capitalism in Post-Communist Countries. London: Palgrave Macmillan UK, 2007. P. 149–164.

48

Magyar B., Madlovics B. From petty corruption to criminal state: A critique of the corruption perceptions index as applied to the post-communist region. Intersections // East European Journal of Society and Politics. 2019. Vol. 5. № 2. P. 103–129.

49

Stefes C. H. Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion and Clientelism. New York: Springer, 2006; Klíma M. Informal Politics in Post-Communist Europe: Political Parties, Clientelism and State Capture. Milton: Routledge, 2019.

50

Bokros L. Hanyatlás [Упадок] // Élet És Irodalom. 2015. Vol. 59. № 1–2.

51

Snyder T. The Road to Unfreedom: Russia, Europe, America. New York: Tim Duggan Books, 2018; Motyl A. Putin’ s Russia as a Fascist Political System // Communist and Post-Communist Studies. 2016. Vol. 49. № 1. P. 25–36; Ungváry R. A láthatatlan valóság: A fasisztoid mutáció a mai Magyarországon [Невидимая реальность: Фашизоидная мутация в современной Венгрии]. Pozsony: Kalligram, 2014.

52

Inozemtsev V. Neo-Feudalism Explained // The American Interest. 01.03.2011. URL: https://www.the-american-interest.com/2011/03/01/neo-feudalism-explained/; Heller Á. Hungary: How Liberty Can Be Lost // Social Research: An International Quarterly. 2019. Vol. 86. № 1. P. 1–22; Shlapentokh V., Woods J. Contemporary Russia as a Feudal Society: A New Perspective on the Post-Soviet Era. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

53

См.: Szelényi I., Mihályi P. Rent-Seekers, Profits, Wages and Inequality: The Top 20 %. Cham: Palgrave Pivot, 2019; Roniger L. Political Clientelism, Democracy and Market Economy // Comparative Politics. 2004. Vol. 36. № 3. P. 353–375; Åslund A. Russia’ s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy. New Haven: Yale University Press, 2019; Dawisha K. Putin’ s Kleptocracy: Who Owns Russia? New York: Simon & Schuster, 2014.

54

См. пример метаанализа: Guliyev F. Personal Rule, Neopatrimonialism, and Regime Typologies: Integrating Dahlian and Weberian Approaches to Regime Studies // Democratization. 2011. Vol. 18. № 3. P. 575–601.

55

В анализе режимов, сделанном в рамках теории Вебера, об этом различи забывают. См.: Körösényi A, Illés G., Gyulai A. The Orbán Regime: Plebiscitary Leader Democracy in the Making. London: Routledge, 2020. Ср.: Szelényi I., Mihályi P. Varieties of Post-Communist Capitalism: A Comparative Analysis of Russia, Eastern Europe and China. Studies in Critical Social Sciences. Leiden; Boston: Brill Academic Pub, 2019.

56

Sartori G. Concept Misformation in Comparative Politics // The American Political Science Review. 1970. Vol. 64. № 4. P. 1033–1053.

57

Mair P. Concepts and Concept Formation // Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2008. P. 186–192.

58

Bunce V., Wolchik S. Mixed Regimes in Postcommunist Eurasia // SSDD Working Paper Series. 2008. № 1. P. 5–9.

59

Coppedge M. Democratization and Research Methods. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. P. 14.

60

Sartori G. Concept Misformation in Comparative Politics. P. 1033–1036.

61

Weber M. The Methodology of the Social Sciences. Illinois: The Free Press of Glengoe, 1949. P. 90.

62

Ibid.

63

Вебер М. Хозяйство и общество. Т. 1. С. 270.

64

Что именно представляют собой эти переменные и как они описываются отдельными сторонами треугольника, будет объяснено в Главе 7.

65

Skaaning S.-E. Political Regimes and Their Changes: A Conceptual Framework. Stanford University: Center on Democracy, Development and the Rule of Law, 2006.

66

Хотя Китай обычно не является частью посткоммунистических исследований, он включен сюда потому, что в действительности является посткоммунистическим (то есть уже не коммунистическим; о китайском посткоммунизме см.: Szelényi I., Mihályi P. Varieties of Post-Communist Capitalism). Кроме того, Китай также представляет собой хрестоматийный пример одного из наших режимов идеального типа, а именно диктатуры с использованием рынка (см. Главы 5 и 7).

67

Gerring J. What Makes a Concept Good? A Criterial Framework for Understanding Concept Formation in the Social Sciences // Polity. 1999. Vol. 31. № 3. P. 357–393.

68

Levitsky S., Way L. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. P. 14.

69

Pakulski J., Waters M. The Reshaping and Dissolution of Social Class in Advanced Society // Theory and Society. 1996. Vol. 25. № 5. P. 667–691.

70

Как вариант, можно было бы продолжать использовать этот термин, разъясняя, с какими из допущений теории он расходится (см., например: Sørensen A. Toward a Sounder Basis for Class Analysis // American Journal of Sociology. 2000. Vol. 105. № 6. P. 1523–1558). Тем не менее если допущений, которые нельзя принять, становится слишком много, преимущества использования другой категории без таких устаревших и базовых допущений становятся очевидными. Поэтому с такими категориями, как «правящий класс», мы придерживаемся описанной стратегии (см. Главу 3, раздел 3.6.1.1).

71

Поланьи К. Экономика как институционально оформленный процесс // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 62–73.

72

Ср.: Kornai J. The Socialist System. P. 12–15.

73

Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2016. Т. 1. С. 67–68.

74

Обзор данных понятий см.: Peters B. G. Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism. New York: Bloomsbury Publishing USA, 2011.

75

Очевидно, что некоторые вспомогательные понятия могут интерпретироваться как классификационные типы, то есть дискретные категории, покрывающие целые понятийные континуумы, а не только их конечные точки. См.: Collier D., Laporte J., Seawrigh J. Typologies: Forming Concepts and Creating Categorical Variables // The Oxford Handbook of Political Methodology. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. P. 161–162.

76

Мы использовали следующие работы: Мадьяр Б. «Анатомия посткоммунистического мафиозного государства»; Мадьяр Б. «К терминологии посткоммунистических режимов»; Мадьяр Б. «Нарратив параллельной системы»; Мадлович Б. «Эпистемология сравнительной теории режимов»; Мадлович Б. «Ширмы мафиозного государства»; Мадьяр Б., Мадлович Б. «Жесткие структуры»; Мадьяр Б., Мадлович Б. «От мелкой коррупции к преступному государству»; Мадьяр Б., Мадлович Б. «Посткоммунистическое хищничество». Следует отметить, что ни один раздел или подраздел этой книги не является полностью идентичным ранее опубликованному материалу. Мы изменили формулировки и добавили новое содержание и новый контекст. Текст был полностью реорганизован в соответствии с обновленной структурой. По этой причине мы не даем никаких конкретных ссылок, так как они сделали бы текст неудобным для чтения.

77

Количественные данные о российской политической и экономической жизни см.: Johnson J., Novitskaya A. Gender and Politics // Putin’ s Russia: Past Imperfect, Future Uncertain. London: Rowman & Littlefield, 2018. P. 215–232; Braguinsky S. Postcommunist Oligarchs in Russia: Quantitative Analysis //The Journal of Law and Economics. 2009. Vol. 52. № 2. P. 307–349. Подобные цифры и низкая представленность женщин были характерны и для других посткоммунистических государств. См. также: Funk N., Mueller M. Gender Politics and Post-Communism: Reflections from Eastern Europe and the Former Soviet Union. London: Routledge, 2018.

78

Отсюда заглавие работы Б. Мадьяра «Жесткие структуры»: Magyar B. Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes. Budapest; New York, NY: CEU Press, 2019.

79

См. также: Offe C. Civil Society and Social Order: Demarcating and Combining Market, State and Community // European Journal of Sociology. 2000. Vol. 41. № 1. P. 71–94. О других авторах использующих такую же или похожую классификацию см.: Goodin R. Democratic Accountability: The Third Sector and All // European Journal of Sociology. 2003. Vol. 44. № 3. P. 359–396; Philp M. Defining Political Corruption // Political Studies. 1997. Vol. 45. № 3. P. 436–462.