Полная версия:

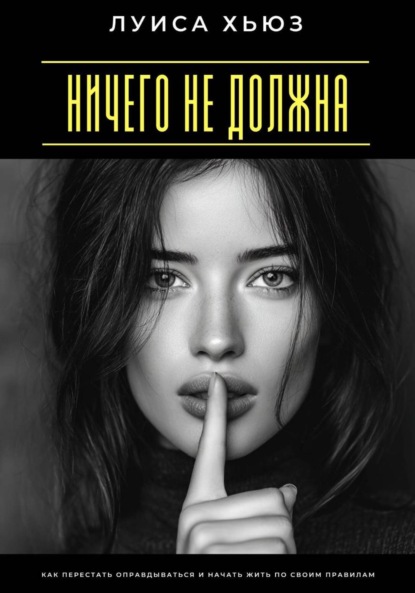

Ничего не должна. Как перестать оправдываться и начать жить по своим правилам

Луиса Хьюз

Ничего не должна. Как перестать оправдываться и начать жить по своим правилам

Введение

Иногда это начинается незаметно. Как лёгкий сквозняк, который ползёт по полу ранним утром, пробирается под дверь и едва ощутимо касается кожи, заставляя инстинктивно натянуть на себя одеяло. Ты ещё не осознала, что замёрзла – просто ощущаешь какое-то внутреннее беспокойство, как будто где-то что-то не так. Вот так в нашу жизнь входит чувство вины. Оно не обрушивается сразу, не кричит в ухо, не ломает двери. Оно тонкое, как дым от угольков, когда костёр уже почти погас, но ещё держит тепло. И в этом дыму ты начинаешь теряться. Не потому что не знаешь, кто ты, а потому что слишком долго старалась быть той, кем нужно.

С детства нам внушают простую формулу: будь хорошей – и тебя будут любить. Только никто не объясняет, где заканчивается «хорошая» и начинается «удобная». Мы учимся быть вежливыми, скромными, стараемся не обидеть, не высказаться, не мешать. «Не будь слишком громкой», «не перебивай», «не хами взрослым», «девочка должна уметь себя вести». Это не просто воспитание – это дрессировка. Мягкая, доброжелательная, наполненная любовью, но всё же дрессировка. И мы усваиваем: твоё мнение – на потом, твои желания – позже, твои чувства – если останется место. А чаще всего – не остаётся.

Я помню разговор с одной женщиной, ей было около пятидесяти, но в голосе звучала усталость, будто прожила она не полвека, а несколько жизней. Мы сидели на деревянной скамейке в маленьком парке, листья падали в промокшую землю, и она вдруг сказала: «Я всё время боялась, что кого-то подведу. Что скажу не так. Что не сделаю, как надо. И так боялась, что в итоге прожила жизнь, в которой никого не подвела, кроме себя». Эти слова остались со мной навсегда. Потому что в них была правда, которую сложно проглотить: ты можешь всю жизнь быть хорошей, но при этом несчастной. И этого никто тебе не компенсирует. Никто не даст медаль за терпение. Никто не вернёт годы, в которые ты была нужна всем, кроме самой себя.

Женское чувство вины – это не просто эмоция. Это целая система, построенная из ожиданий. Ты должна быть красивой, но не вызывающей. Умной, но не умнее мужчин. Заботливой, но не навязчивой. Независимой, но готовой поддержать. Работать, но не забывать про семью. Ухаживать за собой, но не быть «слишком заносчивой». Быть хорошей матерью, но не превращаться в «наседку». И что бы ты ни делала – всегда найдётся кто-то, кто скажет: «Можно было бы и лучше». Даже если это будешь ты сама.

Особенность этой системы в том, что она невидимая. Это не закон, не правило, не объявление на стене. Это тон, взгляд, ожидание. Это «ты ведь не уйдёшь сейчас, да?» сказанное с полуулыбкой. Это «ну ты же понимаешь…» без слов. Это «я на тебя рассчитываю». Это молчание, которое звучит громче любых упрёков. И в этом молчании рождается самое опасное – самоцензура. Ты начинаешь урезать себя, прежде чем кто-то тебя осудит. Сдерживать слёзы, прежде чем кто-то решит, что ты слабая. Не просить помощи, потому что «сама справишься». Ты учишься не мешать – и сама исчезаешь.

С этим чувством вины сложно бороться, потому что оно стало частью идентичности. Оно не отдельно от тебя – оно в тебе. Оно говорит твоим голосом, оно думает твоими мыслями, оно сидит внутри и подсказывает: «А вдруг ты слишком?» или наоборот «А вдруг ты не дотягиваешь?». Ты идёшь на работу – и чувствуешь вину, что мало проводишь времени с детьми. Остаёшься с детьми – и винишь себя, что не реализуешься. Тратишь деньги на себя – и тебе стыдно. Не тратишь – и ощущаешь, что живёшь не своей жизнью. Это ловушка, в которой нет правильного выхода, потому что любой выбор сопровождается самобичеванием.

Социальное давление только усиливает это. Женщина, которая говорит «нет», воспринимается как холодная. Женщина, которая устанавливает границы – как эгоистка. Женщина, которая не хочет детей – как неполноценная. Женщина, которая говорит о своих желаниях – как капризная. И если ты не соответствуешь – тебе тут же дают понять, что ты не такая. А не быть «такой» – это значит оказаться вне системы. А быть вне системы – страшно.

И вот ты живёшь, как будто на тебе невидимый рюкзак. В нём – чужие ожидания, старые страхи, несбывшиеся мечты других людей. Твоя жизнь – это как будто маршрут, составленный не тобой. Ты как пассажир в поезде, который едет по расписанию, где каждая станция заранее предопределена: школа, институт, замужество, дети, работа, забота, старость. А где в этом всём ты? Где момент, когда ты можешь остановиться, вдохнуть и сказать: «А чего хочу я?» Где точка, в которой тебе позволено просто быть, а не быть нужной?

Вот о чём эта книга. Она не о том, как стать лучше. Не о том, как соответствовать. И даже не о том, как научиться что-то делать правильно. Эта книга – о том, как вернуть себе право на свою жизнь. На свой голос. На своё «нет» и на своё «да». На то, чтобы быть целой, даже если кто-то считает тебя неправильной. На то, чтобы быть уязвимой и сильной одновременно. На то, чтобы перестать извиняться за то, что ты есть.

Ты не должна быть идеальной. Не должна быть сильной всегда. Не должна улыбаться, когда больно. Не должна соглашаться, когда не хочешь. Не должна прощать, если тебя предали. Не должна быть всем для всех. Ты ничего не должна – кроме одного: быть честной с собой.

Мир не изменится мгновенно, когда ты скажешь своё первое «нет». Люди будут удивляться, кто-то – злиться, кто-то – отдалится. Но среди всего этого начнёт происходить самое главное: ты начнёшь возвращаться к себе. Не к той, кем тебя хотят видеть, а к той, кто ты есть на самом деле. И это – самое великое освобождение. Потому что только когда ты перестаёшь оправдываться, у тебя появляется шанс по-настоящему жить.

Именно поэтому эта книга – не инструкция, а поддержка. Не свод правил, а голос, который говорит тебе: ты имеешь право. Ты имеешь право уставать. Иметь границы. Ошибаться. Быть неидеальной. Ты имеешь право выбирать. Ты имеешь право быть. И если ты читаешь это сейчас – значит, ты уже на пути домой. К себе. К жизни, в которой ты – не функция, не роль, не чья-то проекция. А человек. Настоящий. Живой. Ценный просто потому, что ты есть.

Давай пойдём вместе. Не спеша. Шаг за шагом. Без вины. Без страха. Без оправданий.

Глава 1 – Я никому не проект: отказ от концепции «исправь себя»

Когда мы впервые начинаем осознавать себя, мы уже не принадлежим себе полностью. Мы смотрим в глаза взрослым, которые учат нас, как “нужно”, и в их взглядах видим не только любовь, но и ожидание. Мы слышим их слова – иногда мягкие, иногда требовательные – и они становятся зеркалами, в которых постепенно исчезает собственное отражение. Мы учимся: если поступаю правильно – меня хвалят; если ошибаюсь – отдаляются. И где-то там, в самых ранних слоях сознания, появляется первое зерно внутреннего убеждения: со мной что-то не так, и, чтобы быть любимой, нужно стать лучше.

Эта мысль потом будет менять лица. Она наденет маску “саморазвития”, “осознанности”, “работы над собой”, и каждый новый жизненный этап будет напоминать нам: ты должна исправиться, ты должна расти, ты должна стремиться. Мы превратим жизнь в бесконечный ремонт – своего тела, характера, эмоций, внешности, судьбы. Но чем больше мы чиним, тем сильнее ощущение, что внутри нас есть фундаментальная трещина, которую невозможно замазать. Как будто человек сам по себе – неисправный механизм, которому всё время нужно обслуживание.

Вспомните, как часто вы слышали: “Пора поработать над собой”, “Ты слишком эмоциональна”, “Ты должна научиться отпускать”, “Будь проще”, “Найди баланс”. Эти фразы звучат доброжелательно, почти заботливо, но в их подложке скрыт укол: с тобой что-то не в порядке. Ты недостаточно зрелая, недостаточно спокойная, недостаточно правильная. Эта бесконечная гонка за исправлением превращает жизнь в марафон без финиша. Мы живём не для того, чтобы быть, а чтобы соответствовать.

Я однажды сидела в кафе с подругой. Она – успешная, красивая, умная женщина, мать двоих детей, человек, к которому многие приходят за советом. Но в тот вечер в её глазах не было ни уверенности, ни света. Она тихо сказала: “Я больше не могу. Я всё время чувствую, что мне нужно быть другой. Лучше. Мягче. Увереннее. Спокойнее. И когда я устаю, я злюсь на себя, потому что думаю, что у нормальных людей такого не бывает”. И в этих словах было что-то страшное – ведь это не её личная усталость. Это женская усталость целого поколения, которое научили бесконечно улучшать себя, но так и не научили принимать себя такими, какие мы есть.

Когда-то давно, в эпоху без интернета, без тысяч книг по самопомощи, без бесконечных советов и коучей, женщина просто жила. Делала ошибки, радовалась, страдала, любила, теряла – и всё это считалось нормальным. Её внутренние шрамы были частью её опыта, а не дефектом, требующим коррекции. Сейчас же каждая эмоция должна быть проанализирована, каждая слабость преодолена, каждая неуверенность переработана. Мы будто заключили контракт с самим собой: «Я обязана стать лучшей версией себя». Но кто решает, что значит «лучшая»? Кто устанавливает критерии идеала, к которому мы стремимся, и почему мы вечно чувствуем, что не дотягиваем?

Есть в нашей культуре странная идея: человек не заслуживает покоя, пока не станет “достаточно развитым”. Мы читаем книги, смотрим лекции, слушаем подкасты, записываемся на марафоны личностного роста, как будто ищем кнопку “исправить”. Но правда в том, что человек не программа. В нас нельзя внести обновление и устранить ошибки. Мы – живые, противоречивые, сложные. И в этом – наша красота. Нельзя быть “готовой версией себя”, потому что жизнь – это не финальный продукт, а процесс.

Я вспоминаю разговор с пожилой женщиной в вагоне поезда. Она держала в руках потрёпанную книгу и улыбалась какой-то своей мысли. Когда я спросила, что она читает, она сказала: “Я перечитываю старые письма. Себе. Понимаете, я писала себе письма, когда думала, что всё нужно менять. А сейчас перечитываю и думаю – нет, всё было правильно. Даже мои ошибки”. Это было самым мягким напоминанием о том, что в человеке не нужно чинить всё подряд. Иногда то, что мы называем “неправильным”, – это просто часть пути.

Проблема культа самосовершенствования в том, что он обещает освобождение, но на деле создаёт новую зависимость. Ты начинаешь верить, что можешь стать достойной любви только после очередного шага, после очередного инсайта, после того как наконец избавишься от “своих проблем”. И чем больше ты стремишься к идеалу, тем дальше он уходит. Это как гонка за горизонтом: сколько бы ты ни шла, он всегда впереди. И вот ты снова открываешь новый курс, покупаешь очередную книгу, записываешь цитату – потому что веришь, что в этот раз точно получится. Но ведь совершенство – это мираж, созданный обществом, которое боится человеческой уязвимости.

Понять это – значит сделать первый шаг к свободе. Разрешить себе быть несовершенной – значит выдохнуть впервые за долгие годы. Ты перестаёшь измерять себя линейкой чужих представлений о “правильности”. Ты перестаёшь бояться своей грусти, своей раздражительности, своей усталости. Ты начинаешь смотреть на них не как на врагов, а как на сигналы. Ведь каждая эмоция, даже неприятная, говорит: “Я – часть тебя. Не отталкивай меня”.

Мне вспоминается случай с клиенткой, которую я консультировала. Молодая женщина, на вид успешная, уверенная, с отличным образованием и, казалось бы, всеми “галочками” взрослой жизни. Но её первые слова были: “Я не знаю, как перестать себя чинить”. Она рассказывала, как каждое утро просыпается с чувством, будто должна что-то исправить: свои мысли, тело, поведение, реакцию, отношения. Когда я спросила, зачем, она ответила: “Чтобы заслужить покой”. И тогда мы долго молчали. Потому что это была самая честная фраза – ведь большинство из нас действительно верят, что покой нужно заслужить, что счастье – это награда за исправленность. Но ведь покой – это не результат работы над собой, а её отсутствие. Он приходит, когда перестаёшь себя ломать.

Нам сложно принять, что можно быть ценным просто потому, что мы есть. Ведь всё вокруг говорит обратное. Реклама, социальные ожидания, даже доброжелательные советы – всё сводится к тому, что нужно стать “чуть лучше”. Как будто быть собой – недостаточно. И мы в это верим, потому что иначе пришлось бы признать: жизнь уже имеет смысл. А это пугает. Ведь тогда исчезает цель, исчезает повод для борьбы, исчезает привычный ритм тревоги.

Я помню женщину, которая плакала на кухне, обнимая чашку с холодным чаем. Она сказала: “Я устала быть проектом. Я устала быть чьим-то примером. Я хочу просто быть человеком, у которого есть плохие дни, некрасивые эмоции, сомнения, слабости. Хочу быть собой, а не версией, которой можно гордиться”. В её словах была такая простая и такая сильная истина: человек имеет право не стремиться. И в этом праве – величайшее достоинство.

Когда ты перестаёшь быть проектом, мир не рушится. Наоборот – он впервые становится реальным. Ты начинаешь видеть людей такими, какие они есть, без фильтра ожиданий. Ты перестаёшь сравнивать себя с другими, потому что понимаешь, что никто не живёт одинаковой жизнью. Ты начинаешь относиться к себе с мягкостью, которую раньше искала в чужих глазах. И постепенно, шаг за шагом, появляется ощущение: я дома. Не в смысле места, а состояния. Ты возвращаешься к себе, к той, кто была до всех “должна”, “надо”, “исправь”.

Мы привыкли думать, что принятие – это капитуляция. Что если перестать исправляться, мы застрянем, остановимся, деградируем. Но принятие – это не отказ от роста, это почва для него. Только из покоя может прорасти что-то живое. Только в мягкости рождается устойчивость. Когда ты не воюешь с собой, энергия перестаёт утекать в самокритику и начинает питать жизнь. И тогда, парадоксальным образом, ты действительно становишься лучше – не потому что стараешься, а потому что наконец-то перестала мешать себе быть.

Когда мы говорим “я никому не проект”, это не вызов и не протест. Это тихое, спокойное признание: я достаточно. Это не значит, что я идеальна, это значит, что я целостна. Мне не нужно быть кем-то другим, чтобы иметь право на уважение, любовь, радость. Всё, что мне нужно – быть собой. Слышать себя. Понимать, что каждая моя эмоция, каждая ошибка, каждый страх – это часть моей истории. Не дефект, не брак, не сбой системы, а живая ткань опыта.

И, может быть, именно в этот момент, когда ты впервые позволишь себе не исправляться, а просто существовать – ты поймёшь, что никогда не была сломанной. Ты просто была живой. А живое не чинят. Живое – любят, слушают и берегут.

Глава 2 – Женская роль: кому она на самом деле нужна?

Есть в жизни каждой женщины момент, когда она вдруг осознаёт, что всю дорогу играла не свою роль. Это не приходит внезапно, не падает на голову, как гром. Это просачивается тихо, будто вода сквозь камень, когда ты стоишь у зеркала и видишь не себя, а образ, который долго и старательно создавался годами – послушная, терпеливая, вежливая, заботливая, надёжная. И вдруг в глубине отражения мелькает что-то другое – усталость, глухая тоска, странное чувство, будто ты живёшь в чужом сценарии. Ты вроде бы всё делаешь правильно, как учили, как принято, как “надо”, а внутри пусто, как в доме, где давно не горит свет.

С самого детства девочка слышит слова, которые будут сопровождать её долгие годы: “Будь послушной”, “Не груби”, “Девочка должна помогать”, “Не кричи”, “Ты же будущая жена”. Эти фразы кажутся безобидными, но на деле они выстраивают целый каркас поведения. И со временем этот каркас становится клеткой. В ней нельзя злиться – ведь злость не украшает. Нельзя спорить – ведь умная женщина умеет промолчать. Нельзя отказываться – ведь отказ делает тебя холодной. Нужно уметь улыбаться, даже когда обидно. Нужно терпеть – ведь терпение украшает. И вот ты растёшь, учишься, влюбляешься, работаешь, но где-то глубоко внутри уже знаешь: мир любит тебя, пока ты удобна.

Помню, как однажды на консультации ко мне пришла молодая женщина по имени Лера. Ей было тридцать два, и внешне её жизнь выглядела как пример: муж, двое детей, уютный дом, хорошая работа. Она говорила ровным голосом, без особых эмоций, но в каждом слове слышалась невидимая усталость. “Я просто не чувствую себя живой,” – сказала она. “Как будто выполняю список задач: приготовить, отвезти, позвонить, улыбнуться, выслушать. Но если спросить, чего хочу я – я не знаю”. И это “я не знаю” прозвучало так, будто оно не про желания, а про саму жизнь. Ведь если долго быть для других, можно однажды забыть, как быть для себя.

Образ “хорошей девочки” не уходит с возрастом – он просто меняет форму. В детстве ты стараешься заслужить похвалу родителей, потом – любовь партнёра, потом – признание общества. Тебя учат, что быть удобной – это безопасно. Что если ты будешь хорошей, тебя не отвергнут. И ты учишься угадывать, что нужно другим. Ты предугадываешь желания, подстраиваешься под настроение, сглаживаешь углы, становишься мастером невидимых компромиссов. Но чем сильнее ты подстраиваешься, тем больше теряешь себя.

Мы часто путаем любовь с одобрением. Нас учили, что любовь – это награда за правильное поведение. Что нужно заслужить хорошее отношение, быть полезной, нужной, правильной. И вот взрослая женщина, уверенная, что ценность измеряется количеством сделанного, продолжает делать, даже когда больше не может. Она берёт на себя чужие проблемы, чужую боль, чужие обязанности, потому что внутри неё живёт страх: если я перестану – меня разлюбят. И, может быть, именно поэтому так много женщин не умеют отдыхать. Отдых для них – это не расслабление, а вина. Потому что если ты отдыхаешь, значит, ты не стараешься.

Я помню свою знакомую, которая однажды сказала: “Я устала быть хорошей. Но если я перестану – кто меня будет любить?” Её глаза блестели от слёз, но за этими слезами стояла не слабость, а правда. Мы живём в обществе, где женщину хвалят за заботу, но не за границы. Где её жертву называют добротой, а её усталость – капризом. Где за послушание аплодируют, а за честность осуждают. И когда она наконец решает сказать “нет”, мир будто напрягается, будто нарушен невидимый договор: “Ты должна быть удобной”.

Но кому вообще нужна эта роль? Кто выигрывает, когда женщина всё время “должна”? Ответ прост: система, в которой женщина, занятая чужими нуждами, не успевает осознать свои. Когда она вымотана заботой, ей некогда спрашивать, счастлива ли она. Когда она погружена в “надо”, она не задаёт вопроса “хочу ли я?”. И эта система существует не только во внешнем мире – она живёт в нас самих. Мы носим её в себе, как встроенный механизм самоконтроля. Нам больше не нужны строгие родители, общество само встроено в наше сознание. Мы сами себе говорим: “Не будь эгоисткой”, “Терпи”, “Не расстраивай других”.

Но за этим притворным альтруизмом скрывается глубокая тревога – страх быть отвергнутой. Женщина, которая всю жизнь училась заслуживать любовь, боится, что без своей “хорошести” она перестанет быть нужной. И тогда каждый раз, когда она хочет сделать что-то только для себя, возникает внутренний голос: “А что подумают?”, “А если обидятся?”, “А если подумают, что я плохая?”. И этот голос звучит громче любого внешнего осуждения. Он становится внутренним надсмотрщиком, который не даёт расслабиться.

Однажды я наблюдала сцену в магазине. Молодая мама с маленьким ребёнком выбирала продукты. Ребёнок капризничал, хотел шоколадку, она спокойно сказала “нет”. И рядом стояла пожилая женщина, которая покачала головой и сказала: “Ну что ты, не жалко тебе? Пусть ребёнок порадуется”. Мама замялась, улыбнулась неловко и купила шоколадку. И я подумала: вот как работает общественное воспитание. Давление мягкое, почти ласковое, но внутри него живёт приговор – ты плохая, если не делаешь так, как “принято”.

Многие женщины живут в этом внутреннем конфликте: между желанием быть собой и страхом быть осуждённой. Они словно идут по канату – слишком твёрдая, значит холодная; слишком мягкая, значит слабая. И где бы они ни были, всегда найдётся кто-то, кто скажет: “Неправильно”. Этот “неправильно” – главный инструмент контроля. Ведь пока ты стараешься стать правильной, ты не станешь свободной.

Осознать это – страшно. Ведь роль “хорошей” – это не просто поведение, это идентичность. Это то, на чём держалась твоя жизнь. И когда ты начинаешь от неё отказываться, кажется, будто рушится весь фундамент. Сначала приходит растерянность. Ты не знаешь, как жить без одобрения. Потом приходит вина – за то, что ты больше не спасаешь всех подряд. А потом, если не сдаться, приходит тишина. И в этой тишине впервые можно услышать себя.

Я знаю женщину, которая прожила большую часть жизни, выполняя чужие ожидания. Её считали образцом – всегда приветлива, всегда готова помочь, всегда “на уровне”. Когда умер муж, она вдруг поняла, что не знает, кто она. Не в бытовом смысле, а в самом глубоком – она не знала, что любит, что ей интересно, чего она хочет. Всё, что она знала, это как быть нужной. И теперь, когда быть нужной стало некому, она впервые столкнулась с собой. Этот момент был одновременно страшным и священным – потому что именно из пустоты начинается рождение настоящего “я”.

Разрушение женских ролей – не война с мужчинами и не отказ от нежности или заботы. Это возвращение к подлинности. Это про то, чтобы делать выбор, исходя из желания, а не из долга. Быть женой не потому, что “так положено”, а потому что хочется любить. Быть матерью не из страха одиночества, а из внутреннего зова. Помогать не потому, что “так надо”, а потому что в этом есть радость. Когда женщина перестаёт играть роль, она не становится эгоисткой – она становится честной.

Мир привык к женщинам, которые жертвуют собой. Поэтому он часто боится тех, кто этого не делает. Женщина, которая знает, чего хочет, пугает не потому, что она сильная, а потому что она свободная. Её нельзя контролировать, нельзя манипулировать чувством вины. Она не ищет одобрения, потому что у неё есть собственное. Она не живёт ради чужих аплодисментов, потому что наконец услышала свой внутренний голос.

И, может быть, именно это – настоящая зрелость. Не в том, чтобы научиться “правильно” себя вести, а в том, чтобы позволить себе быть собой. Без роли. Без сценария. Без страха. Когда ты перестаёшь спрашивать, кому нужна твоя роль, и впервые задаёшь вопрос: “А чего хочу я?” – начинается жизнь. Настоящая. Живая. Без костюмов и масок. Та, где ты не обязана быть хорошей, чтобы быть любимой.

Глава 3 – Тихая тревога: как чувство вины становится фоном жизни

Иногда кажется, что тревога – это просто часть нас. Как лёгкий шум, к которому давно привык, как гул города, который уже не замечаешь. Мы живём, разговариваем, улыбаемся, строим планы, но где-то под всем этим – постоянный фоновый звук: “А вдруг я сделала что-то не так?” Этот вопрос не звучит вслух, он просто живёт внутри, как пульс, и, что бы ни происходило, он не умолкает. Он сопровождает на работе, в отношениях, в материнстве, даже в самые тихие и счастливые минуты. Когда вроде бы всё хорошо – и именно это пугает, потому что кажется, что спокойствие обязательно нужно чем-то оплатить.

Женская тревога часто выглядит как забота. “Я просто переживаю”, “Я хочу, чтобы всё было правильно”, “Я беспокоюсь, потому что мне не всё равно”. Эти фразы звучат разумно, даже благородно, но за ними скрыто нечто гораздо глубже – неуверенность в праве просто быть. Женщина, привыкшая жить с чувством вины, не умеет расслабляться, потому что для неё покой равен подозрению: если я спокойна, значит, я чего-то не учла, кого-то не спасла, о чём-то забыла.

Я помню одну пациентку – назовём её Марина. Ей было тридцать восемь, она работала в крупной компании, воспитывала дочь, помогала родителям, следила за домом и при этом постоянно ощущала, будто отстаёт. “Я всё время в долгу, – сказала она однажды, – перед всеми. Перед дочерью, потому что не уделяю ей достаточно внимания. Перед начальником, потому что не выкладываюсь на сто процентов. Перед собой – потому что не нахожу времени на себя. И даже когда я ложусь спать, я чувствую вину за то, что устала”. Это и есть тихая тревога – когда усталость превращается в упрёк самому себе.

Истоки этого чувства тянутся глубоко. Девочка растёт, наблюдая, как её мать делает всё “правильно”: не жалуется, не злится, старается всем угодить, держит дом, работу, отношения, словно её собственные границы – это нечто второстепенное, почти лишнее. Она растёт в атмосфере, где “быть хорошей” значит не доставлять неудобств. И чем старше становится, тем сильнее связывает любовь с самопожертвованием. Постепенно тревога становится внутренним барометром: если тебе спокойно, значит, ты что-то упускаешь.

Тревога не кричит, она шепчет. Она живёт в мелочах – когда ты трижды проверяешь, закрыла ли дверь, когда пересматриваешь сообщение, чтобы случайно не обидеть собеседника, когда ночью прокручиваешь в голове разговор с коллегой, убеждаясь, что не сказала чего-то лишнего. Это бесконечное самонаблюдение, превращающее жизнь в экзамен, где ты всё время боишься не сдать. И чем больше стараешься всё контролировать, тем больше ощущаешь, что контроль ускользает.