Полная версия:

Афродита, или Античные манеры

Хризис важно и тихо сказала ей:

– Накрась меня.

В маленьком ящичке из розового дерева с острова Диоскориды, помещались краски всевозможных цветов. Рабыня взяла немного черной массы на кисточку из верблюжьей шерсти и наложила её на красивые, длинные и изогнутые брови, чтобы глаза казались ещё более синими. Две резкие черты карандашом удлинили их и сделали более мягкими; синеватая пудра сделала тяжелыми веки и два пунцовых пятна отметили слёзные углы. Чтобы закрепить краски, надо было ещё натереть свежими белилами лицо и грудь, что она и сделала с помощью мягкого пера. Обмакнув его в белила, Джаля провела белые полосы вдоль рук и на шее, маленькой кисточкой, напитанной кармином, окровавила губы и прикоснулась к оконечностям персей; набросив на щеки легкое облако красной пудры; она пальцами наметила на высоте бедер три глубокие складки, отделяющие талию и на округлённом крупе две слегка подвижные ямочки; затем кожаной губкой, обмоченной в краску, она чуть заметно окрасила локти и оживила ногти на пальцах. Туалет был окончен.

Тогда Хризис стала улыбаться и сказала индуске:

– Спой мне.

Хризис важно и тихо сказала ей: – Накрась меня

Она сидела, раскинувшись, в своём мраморном кресле. Её булавки походили на золотые лучи вокруг её головы. Её руки, сложенные на шее, образовали между плечами красное ожерелье из накрашенных ногтей и её белые ноги стояли рядом на камне.

Джаля, на корточках у стены, вспомнила любовные песни Индии: «Хризис…»

Она пела монотонным голосом: «Хризис, твои волосы – словно рой пчёл, спустившийся на дерево. Теплый южный ветер проникает в них вместе с росою любовной борьбы и влажным ароматом цветов ночи».

Молодая женщина запела в ответ тихим и медленным голосом:

«Мои волосы, словно бесконечная река

на равнине, в которой протекает пылающий вечер».

И они пели одна после другой:

«– Твои глаза словно голубые водяные лилии без ствола, неподвижные на поверхности пруда.

– Мои глаза под тенью моих век словно глубокие озёра под черными ветвями.

– Твои губы два нежных цветка, на которых попала кровь серны.

– Мои губы края жгучей раны…

– Твой язык – окровавленный кинжал, создавший рану твоего рта.

– Мой язык отделан драгоценными камнями. Он красен оттого, что отражает мои губы.

– Твои руки закруглены, как два слоновых клыка и твои подплечия словно два рта.

– Мои руки вытянуты, как стебли лилии, с которых свешиваются мои пальцы, как пять лепестков.

– Твои лядви – два хобота белых слонов, которые несут твои ступни, как два красных цветка.

– Мои ноги – два листика кувшинки на воде; мои лядви – два вздувшихся бутона водяных лилий.

– Твои перси – два серебряных щита, оконечности которых обмочены в крови.

– Мои сосцы – луна и отражение луны на воде.

– Твой пуп – глубокий колодезь в пустыне розового песка и низ твоего живота – козленок, лежащий на груди своей матери.

– Мой пуп – круглый перл на опрокинутом кубке, и мое лоно – светлый полумесяц Феба над лесом.

* * *

Джаля, сидя на корточках у стены, вспомнила любовные песни Индии

Наступила минута молчания.

Рабыня подняла руки и склонилась.

Куртизанка продолжала:

«Она – будто пурпурный цветок, полный аромата и меда.

«Она – словно морская гидра, живая и мягкая, открытая ночью.

«Она – влажный грот, всегда горячее убежище, где человек отдыхает по дороге к смерти».

Распростертая рабыня тихо прошептала:

– Она – ужасна. Это лицо Медузы.

Хризис поставила ногу на шею рабыни и сказала дрожа:

– Джаля.

Мало-помалу наступила ночь, но луна светила так ярко, что комната наполнилась голубым светом.

Хризис, нагая, смотрела на свое тело, на котором отблески были неподвижны, и от которого падали чёрные тени.

Она внезапно встала.

– Джаля, о чем мы думаем? Уже ночь, а я ещё не выходила. Теперь на набережной у семи колонн не будет никого, кроме уснувших матросов. Скажи мне, Джаля, я красива?

– Скажи мне, Джаля, сегодня ночью я красивее, чем была когда-либо? Я самая прекрасная из всех александрийских женщин, ты это знаешь? Не правда ли, он пойдет за мною, как собачка, – тот, кто попадёт сейчас под брошенный в сторону взгляд моих глаз? Не правда ли, я сделаю из него всё, что захочу, даже раба, если у меня явится такой каприз, и я могу ждать от первого встречного самого слепого послушания? Одень меня, Джаля.

Две серебряные змеи обвились вокруг её рук. К её ногам были прикреплены подошвы сандалий, привязанные к смуглым ногам с помощью скрещивающихся кожаных ремней. Она сама застегнула у тёплого живота пояс молодых девушек, который с поясницы спускался по вогнутым линиям паха; в уши она вдела два больших круглых кольца, на пальцы надела кольца и печати, на шею – три ожерелья из резных золотых phallos’ов сделанных в Пафосе жрецами-мастерами.

Она некоторое время любовалась собой в зеркале, стоя нагая среди украшений; затем, вынув из шкатулки сложенную там широкую шаль из жёлтого полотна, она обернула ее вокруг тела и задрапировалась до самой земли.

Диагональные складки испещряли её тело, насколько его можно было видеть сквозь лёгкую ткань; один локоть выдавался из-под перетянутой туники, а другою рукою, оставленной обнажённой, она поддерживала длинный шлейф, чтобы он не тащился по пыли.

Она взяла в руку свой веер из перьев и беспечно вышла из дому.

Джаля, стоя на ступенях порога, опершись рукою на белую стену, видела, как удалялась куртизанка.

Она шла медленно вдоль домов по пустынной улице, на которую падал лунный свет. Маленькая подвижная тень колебалась позади её ног.

II. На александрийском молу

На александрийском молу певица стояла и пела. Рядом с нею на белом парапете сидели две флейтистки.

I.

Сатиры гонялись в лесу за ореадами, легкими в беге,

На гору загнали наяд;

Глаза их наполнились страхом,

Хватали их волосы, разбитые ветром,

Хватали их перси на быстром бегу,

Откинув назад их горячие станы,

На влажной зеленой траве;

И тело, прекрасное тело богинь,

В страданьи любви извивалось…

По воле Эрота на ваших устах,

Кричало желание, женщины!

* * *Флейтистки повторили:

– Эрот!

– Эрот! —

…и стонали на своих двойных тростинках.

II.

Кибела гналась по равнине

За Аллисом, прекрасным, как бог,

Эрот поразил её сердце

Любовью! к нему и не тронул его.

Чтоб добиться, любви, о жестокий, коварный Эрот,

Ты советуешь ненависть нам…

По лугам, по далеким широким полям

Кибела гналась за Аллисом

И любя неприступно-холодного,

Она в кровь ему холод великий

Холод смерти вдохнула.

О, желанье, мучительно-сладкое!

* * *– Эрот!

– Эрот! – резко вскрикнули флейты.

III.

Козлоногий бежал до реки

За Сиреной, рожденной ключём,

А бледный Эрот, любя вкус слез

На лету целовал ее в щеки.

И бледная Тень утонувшей Сирены

Дрожала в воде, в камышах.

Но властен Эрот над богами и миром

И властен над самою смертью;

Над водной могилой сорвал он для нас

Камыш, чтобы сделать нам флейты.

В них плачет погибшей душа,

Желанье мучительно-сладкое.

* * *Пока флейты заканчивали протяжный напев последнего куплета, певица протянула руку к прохожим, столпившимся вокруг неё, и собрала четыре обола, которые и засунула в обувь.

Местами собирались группы, между которыми бродили женщины

Мало-помалу толпа разошлась, многочисленная, любопытная, с интересом осматривая друг друга. Шум шагов и голосов покрывал даже шум моря. Матросы, согнув плечи, вытягивали на набережную лодки. Проходили продавщицы фруктов с полными корзинами в руках. Нищие протягивали дрожащие руки. Ослы, нагруженные полными урнами, бежали рысью под палками погонщиков. Но это был час захода солнца, и ещё более многочисленная, чем толпа занятых делом, толпа праздношатающихся покрыла мол. Местами собирались группы, между которыми бродили женщины. Слышно было, как называли по имени знакомые силуэты. Молодые люди смотрели на философов, которые любовались куртизанками.

Эти последние были здесь всевозможных разрядов и общественных положений, начиная с самых знаменитых, разодетых в легкие шелка и обутых в золотистую кожу, до самых несчастных, которые ходили босыми. Бедные были не менее прекрасны, чем те, другие, но только менее счастливы, и внимание мудрецов останавливалось преимущественно на тех, чья красота не была искажена искусными поясами и кучей драгоценных камней. Так как дело было накануне праздника Афродизий, то эти женщины имели полное право выбирать одежду, которая им была наиболее к лицу, а некоторые отважились даже и вовсе не надеть никакой одежды. Но их нагота никого не оскорбляла, так как они никогда не выставили бы таким образом на свет Божий все мельчайшие части своего тела, если бы хоть одна из них была с малейшим недостатком, способным вызвать насмешки замужних женщин.

* * *– Трифера! Трифера!

И молодая куртизанка с веселым видом растолкала прохожих, чтобы добраться до подруги, которую она увидела.

– Трифера! Ты получила приглашение?

– Куда это, Сезо?

– К Бакхиде.

– Ещё нет. Она дает обед?

– Обед? Целый банкет, милая. Она на второй день праздника отпускает на волю свою самую красивую рабыню, Афродизию.

– Наконец! Она заметила-таки наконец, что к ней приходят только ради её служанки.

– Я полагаю, что она ровно ничего не видела. Это фантазия старого Хереса, судовладельца с набережной. Он захотел купить девушку за десять мин; Бакхида отказала. Двадцать мин, она опять отказала.

– Она с ума сошла!

– Что ты хочешь? Это у неё дело честолюбия – иметь вольноотпущенную. Впрочем, ей был смысл торговаться, Херес дает тридцать пять мин, и за эту плату девушка получит свободу.

– Тридцать пять мин? Три тысячи пятьсот драхм? Три тысячи пятьсот драхм за одну негритянку!

– Она дочь белого.

– Да, но её мать черная.

– Бакхида заявила, что дешевле она её не отдаст, а старый Херес так влюблен, что согласился.

– А он то сам, по крайней мере, получил приглашение?

– Нет! Афродизию подадут на банкете в качестве последнего блюда, после фруктов, и всякий попробует его по своему вкусу, и только на следующий день ее доставят Хересу. Но я боюсь, что она будет слишком утомлена.

– Не жаль! С ним она будет иметь время оправиться. Я его знаю, Сезо. Я видела его спящим.

И они обе посмеялись над Хересом и начали расхваливать друг друга.

– У тебя красивое платье, – сказала Сезо. – Это у тебя дома его вышивали?

Платье Триферы было из тонкой голубой материи, всё расшитое ирисами с большими цветками

Платье Триферы было из тонкой голубой материи, всё расшитое ирисами с большими цветками. Пряжка, отделанная золотом, собирала его пучком складок на левом плече; оно падало шарфом посреди груди, оставляя обнажённой всю правую сторону тела, до металлического пояса, и только узкая щель, открывавшаяся и снова закрывавшаяся на каждом шагу, показывала белизну ноги.

– Сезо! – сказал чей-то новый голос, – Сезо и Трифера, идите сюда, если вам нечего делать. Я иду к керамиковой стене поискать, не написано ли там мое имя.

– Музарион! Откуда ты взялась, моя милая?

– С Маяка. Там никого нет.

– Что ты рассказываешь? Там так полно, что только забрасывай сеть.

– Но рыбка всё не по мне, и потому я иду к стене. Идём!

По дороге Сезо снова рассказала о предполагаемом банкете у Бакхиды.

– Ах! У Бакхиды! – вскрикнула Музарион. – Ты помнишь последний обед, Трифера? Что там говорили о Хризис?

– Не надо повторять этого – Сезо её подруга.

Музарион прикусила губу, но Сезо уже заволновалась:

– Что такое? Что там говорили?

– О! всякие сплетни.

– Пусть себе говорят, – заявила Сезо: – мы втроём не стоим её одной. В тот день, когда она вздумает взойти на Брузион, я знаю немало наших любовников, которые к нам уж больше не вернутся.

– Ого!

– Конечно. Я готова не знаю что сделать ради этой женщины. Поверьте мне, здесь нет более красивой.

Они втроём подошли к керамиковой стене. На огромной белой поверхности с одного конца до другого шли надписи черными буквами. Когда любовник хотел явиться к какой-нибудь куртизанке, ему стоило только написать своё и её имя с указанием предлагаемой платы; если личность писавшего и предлагаемая сумма были признаны достойными внимания, женщина оставалась возле надписи и поджидала, пока явится её автор.

– Смотри-ка, Сезо, – сказала смеясь Трифера. – Какой это злой шутник написал такое?

И они прочли надпись большими буквами:

Б А К X И Д А

Т Е Р 3 И T

2 О Б О Л А

– Не следовало бы позволять так издеваться над женщинами. По мне, если бы я была римархом, я б непременно произвела расследование.

Но немного дальше Сезо остановилась перед более серьезной надписью.

СЕЗО из Книды

Тимон, сын ЛИЗИАСА

1 МИНА.

Она слегка побледнела:

– Я остаюсь, – сказала она.

И она прислонилась спиной к стене под завистливыми взглядами проходивших товарок.

Несколькими шагами дальше Музарион нашла и себе приглашение, также приемлемое, хотя и не столько щедрое. Трифера одна возвратилась на мол.

Так как время было уже позднее, толпа была не такая густая.

Однако три музыкантши продолжали петь и играть на флейтах.

Наметив незнакомца с несколько смешным животом и одеянием, Трифера хлопнула его по плечу:

– Ну, папаша! Держу пари, что ты не александриец, а?!

– Ты права, дитя мое, – ответил добряк. – Ты угадала, и я очень дивлюсь и городу и здешним людям.

– Ты из Бубаста?

– Нет, из Кабазы. Я прибыл сюда, чтобы продать хлеб и завтра возвращаюсь назад, разбогатев на пятьдесят две мины. Благодаря богам, лето было хорошее.

Трифера вдруг преисполнилась интереса к этому торговцу.

– Дитя моё, – продолжал тот робко, – ты можешь доставить мне большое удовольствие. Я не хотел бы вернуться завтра в Кабазу, не имея возможности сказать жене и трем дочерям, что я видел знаменитых людей. Ты ведь должна знать здесь всех знаменитых людей?

– Кое-кого знаю, – сказала она смеясь.

– Хорошо, назови мне их, когда они будут проходить здесь. Я уверен, что за эти два дня я встречал на улицах и самых влиятельных государственных людей. Я прихожу в отчаянье, что я не знаю их.

– Я тебе угожу. Вот Навкрат.

– Кто это, Навкрат?

– Это философ.

– А чему он учит?

– Что надо молчать.

– Клянусь Зевсом, это учение не требует большого ума, и этот философ мне вовсе не нравится.

– Вот Фразилай.

– А кто это, Фразилай?

– Это глупец.

– Так, зачем ты его показываешь.

– Потому что другие его считают выдающимся.

– А что он говорит?

– Он все говорит с улыбкою, что дает ему возможность делать вид, что промахи он делает нарочно, и что в его пошлостях что то скрывается. Это очень выгодно. Многие ловятся на этом.

– Это слишком умно для меня, и я тебя не вполне понимаю. Впрочем и лицо у этого Фразилая так и дышит лицемерием.

– Вот Филодем.

– Полководец?

– Нет, латинский поэт, который пишет по-гречески.

– Детка, это враг, и я не хочу его даже видеть.

Вдруг в толпе произошло движение, и шепот голосов произносивших одно и то же имя:

– Деметриос… Деметриос…

Трифера поднялась на тумбу и тоже сказала торговцу:

– Деметриос… Вот Демитриос. Смотри, если ты хотел видеть знаменитых людей…

– Деметриос? Любовник царицы? Не может быть!

– Да; тебе посчастливилось. Он никогда не выходит. С тех пор, как я живу в Александрии, это первый раз, что я его вижу на набережной.

– Где он?

– Вот тот, который наклонился и смотрит на гавань.

– Там двое наклонились.

– Тот, который в синем.

– Я его не хорошо вижу. Он стоит к нам спиной.

– Ты знаешь, это скульптор, которому царица согласилась служить моделью, когда он ваял Афродиту для храма.

– Говорят, что он любовник царицы, и что он хозяин Египта.

– Он красив, как Аполлон. Он! Вот он поворачивается.

– Как я рад, что пришел сюда.

– Я скажу, что видел его. Мне много рассказывали про него. Кажется, ни одна женщина не могла устоять против него. У него было немало приключений, не правда ли? Как же это царица ни о чём не знает?

– Царица знает о них так же хорошо, как и мы, но она его слишком любит, чтобы заговорить с ним об этом. Она боится, чтоб он не ушел назад в Родос к своему учителю Ферекрату. Он так же могуществен, как и она, и она сама захотела этого.

– Он не имеет вида счастливого человека. Отчего у него такое печальное выражение лица? Мне кажется, что я был бы счастлив, если бы был на его месте. Я хотел бы быть им хотя бы только на один вечер…

Солнце зашло. Женщины смотрели на этого человека, о котором они все мечтали. А он, как бы не сознавая произведённого им волнения, стоял облокотившись на перила и слушал игру на флейтах.

Маленькие музыкантши ещё раз сделали сбор, потом тихо вскинули на спины свои лёгкие флейты; певица обняла их за шеи, и все трое направились к городу.

С наступлением ночи, другие женщины тоже возвращались небольшими группами в огромную Александрию, и стадо мужчин последовало за ними; но все они на ходу оборачивались, чтобы посмотреть на того же Деметриоса.

Последняя, пройдя мимо, томно бросила в него своим желтым цветком и засмеялась.

На набережной наступила тишина.

III. Деметриос

На месте, покинутом музыкантшами, Деметриос остался один, задумчиво опершись на руку. Он прислушивался к шуму моря, к треску проходивших мимо кораблей, к шелесту ветра, надувавшего паруса. Весь город был освещён небольшой, блестящей тучей, заволокшей луну, и небо было озарено мягким светом. Молодой человек оглянулся кругом; флейтистки оставили два следа туник на пыли. Он припомнил их лица: это были две эфесянки. Старшая показалась ему красивой; но младшая не представляла никакой прелести, а так как всякое уродство причиняло ему страдание, то он старался не думать о ней.

У его ног блестел какой-то предмет из слоновой кости. Он поднял его; это была записная дощечка с висевшим серебряным резцом; воск уже почти весь сошел и последний раз, очевидно, слова были выгравированы прямо в слоновой кости.

Он разобрал лишь три слова: Миртис любит Родоклейю, и он не знал, которой из двух женщин это принадлежало и была ли любимой женщиной одна из них или же какая-нибудь незнакомка, покинутая в Эфесе. Одну минуту он думал догнать музыкантш и отдать им то, что, быть может, было памятью об умершей любимой; но ему не легко было бы их найти, и так как он мало-помалу уже утрачивал к ним всякий интерес, то он лениво обернулся и бросил вещицу в море. Она быстро упала, скользнув вниз как белая птица, и он услышал плеск далёкой и тёмной воды. Этот ничтожный шум дал ему почувствовать всю тишину гавани.

Прислонившись к холодным перилам, он попробовал прогнать всякие мысли и принялся рассматривать окружающие предметы. Он питал отвращение к жизни. Он выходил из своего дома лишь в такой час, когда прекращалась всякая жизнь и возвращался домой, когда восходящая заря привлекала в город рыбаков и торговцев. Видеть вокруг себя лишь тень города и свою собственную фигуру сделалось для него таким наслаждением, что уже долгие месяцы он не помнил, когда он видал полуденное солнце.

Он скучал. Царица приелась ему.

Он с трудом мог понять в эту ночь ту радость и гордость, которая его обуяла, когда три года тому назад, царица, прельщённая, вероятно, скорее молвой о его красоте, чем молвой о его гении, призвала его во дворец и велела провозгласить его приход звуком серебряных труб.

Это воспоминание было для него одним из тех, которые, благодаря своей чересчур большой сладости, всё более и более раздражают и наконец становятся совершенно невыносимыми… Царица приняла его одна, в своих собственных апартаментах, состоявших из трех небольших комнат, невыразимо разнеживающих и непроницаемых для постороннего слуха. Она лежала на левом боку, как бы погруженная в кучу зеленоватого шёлка, отражавшего пурпуром чёрные локоны её волос. Ея молодое тело было одето в нескромно ажурное одеяние, которое на её глазах было изготовлено фригийской куртизанкой и которое оставляло обнаженными те двадцать два места тела, где никакие ласки неотразимы, так что, можно было провести целую ночь и исчерпать во всех своих проявлениях игру любовного воображения и при этом не нужно было снимать этого одеяния.

Деметриос почтительно преклонил колени и, как драгоценный и милый предмет взял в свои руки, чтобы поцеловать, маленькую обнаженную ножку царицы Беренисы.

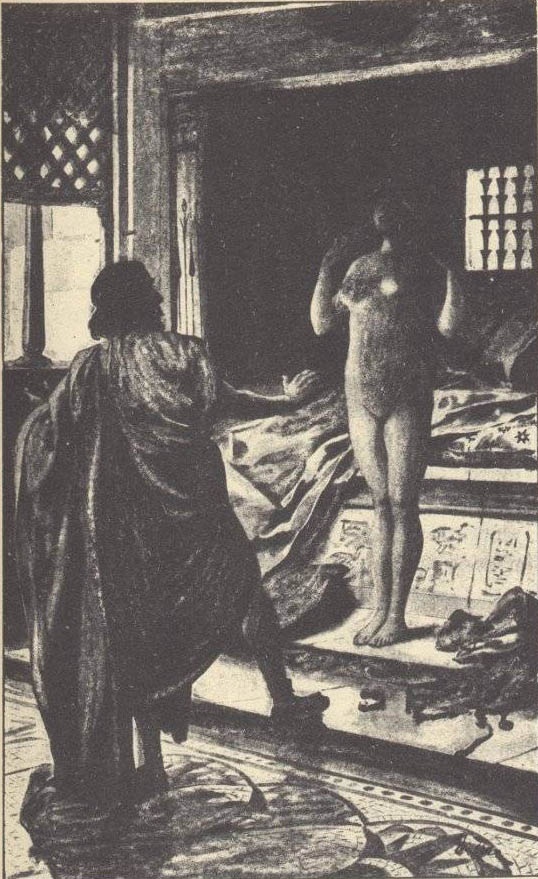

Затем, она встала.

Просто, как прекрасная рабыня-натурщица, она растянула свой лиф, развязала свои ленточки, сняла даже браслеты с рук, даже кольца с пальцев на ногах и стояла, раскрыв руки на уровне плеч и приподняв голову с коралловой сеткой, дрожавшей на щеках.

Она была дочерью одного из Птолемеев и сирийской принцессы, происходившей от всех богов, через Астарту, которую греки называют Афродитой. Деметриос знал это, а также и то, что она гордилась своей олимпийской родословной. Потому, он и не смутился, когда царица сказала ему, не меняя своего положения:

– Я – Астарта. Возьми глыбу мрамора и твой резец и покажи меня мужчинами Египта. Я хочу, чтобы мое изображение обожали.

– Я – Астарта. Возьми глыбу мрамора и твой резец и покажи меня мужчинам Египта

Деметриос посмотрел на неё, и, угадывая какая чувственность, непосредственная и недавно проснувшаяся, вне всякого сомнения, обуревала это тело молодой девушки, сказал:

– Я первый обожаю его.

И он обнял ее. Царица не разгневалась на него за эту смелость, но спросила, отступив назад:

– Разве ты думаешь, что ты Адонис, что ты осмеливаешься дотронуться до богини?

Он ответил:

– Да.

Она посмотрела на него, улыбнулась, и сказала:

– Ты прав.

После этого он сделался невыносим, и самые близкие друзья отступились от него; но он сводил с ума всех женщин.

Когда он проходил по зале дворца, рабыни останавливались, придворные дамы умолкали, иностранки прислушивались к его голосу, ибо его голос был одно очарование. Если он удалялся к царице, его беспокоили далее и там, под всевозможными предлогами. Если он блуждал по улицам, то складки его туники наполнялись маленькими обрезками папируса, на которых прохожие писали свои имена с горестными словами, но которые он утомленный всем этим, комкал, не читая. Когда его произведение было выставлено в храме Афродиты, зала была во всякие часы ночи переполнена толпой обожательниц, который приходили, чтобы читать его имя, выгравированное в камне, и приносили в жертву своему живому богу всех голубей и все розы города. В скором времени его дом был загромождён подарками. В начале, по своей небрежности, он принимал их, но затем он стал отказываться от них, поняв, чего от него ожидали и что с ним обращались, как с проституткой. Даже его рабыни стали предлагать ему себя. Он велел бить их кнутом и продал их в маленький публичный дом Ракоты. Тогда его рабы, подкупленные подарками, открыли его двери незнакомкам, которых он, по возвращении домой, находил перед своим ложем, и в позах, не оставлявших никакого сомнения относительно их страстных намерений. Мелкие предметы его туалета исчезали один за другим; не одна женщина в городе имела его сандалию или кушак, кубок, из которого он пил; даже косточки плодов, которые он ел. Если он на ходу ронял цветок, то он уже больше не находил его позади. Они собрали бы даже пыль, раздавленную его обувью. Не говоря о том, что это преследование делалось опасным и грозило убить в нём всякую чувствительность, он достиг такого периода юности, когда мыслящий человек считает необходимым провести в своей жизни грань между вопросами духа и потребностями плоти. Статуя Афродиты-Астарты доставила ему великолепный предлог для этой нравственной метаморфозы. Всё, что в царице было прекрасного, всё что можно было придумать идеального в области гибких линий её тела, все это Деметриос выразил в мраморе и с той поры он вообразил, что ни одна другая женщина на земле не может подняться на уровень его мечты. Предметом его желаний сделалась его статуя. Он, обожал ее лишь одну и безумно отделял от плоти высшую идею богини, которая была бы ещё более неземной, если бы он связал ее с жизнью. Когда он снова увидел царицу, она показалась ему уже лишённой всего того, что было её прелестью. Некоторое время ещё он мог с ней обманывать свои беспредметные вожделения, но она в одно и то же время и слишком отличалась от той, другой и слишком походила на неё. Когда, выходя из его объятий, она в изнеможении падала и засыпала на месте, он глядел на нее так, как будто посторонняя женщина самовольно заняла его ложе, приняв образ любимой. Её руки были более стройны, её грудь более заостренной, её бедра более узки, чем у настоящей. У ней не было в паху тех трёх складок, тонких, как линии, которые он высек в мраморе. Кончилось тем, что он почувствовал пресыщение ею. Его обожательницы узнали об этом и, хотя он не прерывал своих ежедневных посещений царицы, однако, сделалось известным, что он перестал быть влюбленным в Беренису. И ухаживания за ним возобновились с новой силой. Он не обращал на это внимания. Действительно, перемена, в которой он нуждался, была иного свойства.