Полная версия

Полная версияЭстафета памяти

«Зато море рядом, и магазины, и кинотеатр «Нептун» близко и поликлиника недалеко. Что еще надо нам, пенсионерам?» – оптимистично отвечал на оханье жены Антон Тимофеевич. «И

место какое, какая замечательная виноградная беседка, а яблонька, черешня, абрикосы, сливы!» – восторгался бывший агроном. – Посадим еще малину, клубнику, зелень и будем жить «як в раю».

А место и в самом деле было неплохое: сложенный из гранитного камня дом размещался на небольшой тихой улочке Глухова, защищённой от шумного проспекта имени Ленина многоэтажными домами с фасадной стороны и зданием телефонной станции, окруженной « высотками» с другой тыльной стороны. Даже во время налётов норд-оста и боры здесь было относительно спокойно, царил свой особый микроклимат.

Поэтому сюда охотно приезжали дети, внуки и другие родственники Антона Тимофеевича и Марии Ивановны. Особенно нравилось здесь внукам – прогулки к морю, музейному комплексу на Малой земле, купание на «косе» в Широкой балке, катание на качелях и каруселях в горпарке.

Но особый восторг у внуков вызывали вечерние чаепития, как правило, за любимым дедушкой самоваром, с пирожками, блинами или баранками. А главное, неторопливые рассказы дедушки Антона Рассказчиком Антон Тимофеевич был превосходным, хотя говорил на бытовом русско-украинском языке. Речь его всегда была яркой, образной, со множеством пословиц и поговорок, неожиданными сравнениями, сочными эпитетами. Неброскими жестами, мимикой лица, озорной улыбкой и звучным уверенным голосом он придавал рассказываемым событиям и фактам яркость, выпуклость и узнаваемость.

Благодаря этому его рассказы остались в памяти на долгие годы.

На фото: Антон Тимофеевич Бобрик, его жена – Мария Ивановна, дочь – Людмила и зять – Борис Ерастьевич Заркуа. На переднем плане – внуки Антоша и Оксана. Музейный комплекс «Малая земля», г. Новороссийск. 1974 г.

Батрацкое детство.

Родился Антон Тимофеевич Бобрик на хуторе Згарь, что находился в 2-х часах ходьбы от райцентра Золотоноша – крупной узловой железнодорожной станции Полтавской губернии на Украине. И было это в далеком 1909 году. Семья была обычной по тем временам – многодетной и бедной: 10 едоков, в том числе 8 детей, и один кормилец – отец Тимофей Алексеевич, мужчина среднего роста, коренастый, крепкого здоровья и богатырской силы. Работая «водителем» кобылы, т. е. перевозчиком угля, он мог, по словам очевидцев, подсесть под застрявшую в грязи или в яме, лошадь и вынести на себе её вместе с повозкой.

Видимо, за эту необыкновенную силу, большие озорные глаза, молодецкую удаль и весёлый нрав и полюбила его молодая красавица из зажиточной семьи Наталья Семёновна Яровая. Да так полюбила, что вопреки воле родителей, не желавших видеть в женихах «голодранца Тимоху», зимой в лютый холод, тайком, раздетая и босая (верхнюю одежду и обувь родители прятали) бегала к нему на свидание с жаркими поцелуями и объятиями, от которых не чувствовала мороза и растаявшего под босыми ногами снега. Не остановила Наталью даже угроза родителей лишить её наследства.

Жили молодожены очень бедно, но дружно и счастливо. Взаимная любовь и согласие помогали преодолевать бытовые неурядицы и бедность. А бедность была поистине ужасающей. Когда пришло время идти в школу среднему сыну Антону, у него не было даже штанов, а сапоги одни на двоих со старшим братом Федором. Вечера и долгие зимние ночи полуголая детвора проводила на теплой печке. Чтобы приодеть сына к школе, решено было определить его в батраки к местному богатею пасти коров.

За работу тот обещал одарить Антона штанами и рубахой. Дневной паёк молодого пастушка состоял, как правило, из куска хлеба и огурца или луковицы. Такова была «щедрость» работодателя. Ясно, что при таком скудном рационе, приходилось промышлять по соседским садам и огородам в поисках пищи. Позднее сообразительный Антоша нашёл ещё одну лазейку для наполнения желудка. Ночуя на чердаке или на сеновале, он регулярно посещал свой и соседский курятник, поглощая до десятка свежих яиц в сутки.

Мальчик рос смелым, отчаянным, нередко дрался, часто ходил в синяках, но и обидчикам крепко доставалось от его крутых кулаков.

За свои «подвиги» часто бывал бит строгим папашей. Всего лишь один пример: во время причастия в сельской церквушке, где батюшка угощал прихожан ложечкой кагора, молодой прихожанин Антон решил повторить приятную процедуру причащения. Однако это не осталось незамеченным внимательным батюшкой, и о неблаговидном поступке было сообщено отцу. Крайне возмущённый Тимофей Алексеевич крепко выпорол сына ремнем, но, посчитав это наказание недостаточным, раздел его догола и привязал к столбу на улице. Эту позорную экзекуцию Антон запомнил на всю жизнь.

С церковью у Антона связано ещё одно неприятное воспоминание. Обладая сильным голосом, но достаточно плохим музыкальным слухом, он активно посещал местный церковный хор, где громогласно пытался проявить свои певческие способности. Правда, это часто выходило за рамки мелодии и ритма. В конце концов, руководитель хора вынужден был выставить за двери несостоявшегося певца.

Чудо-лекарь.

Как уже отмечалось, вечно голодный Антон вынужден был в поисках пищи регулярно наведываться в курятники и соседские сады. Одно из таких посещений соседского сада закончилось для Антона плачевно. Упав с высокой яблони он сломал ногу. Родители срочно доставили сына в районную больницу. После осмотра ноги врач хирург вынес свой вердикт, который прозвучал как страшный приговор судьи – ногу ампутировать.

Мама Антона, Наталья Семёновна, от горя впала в истерику. В это время к ней подошла незнакомая женщина, лечившаяся в той же больнице, успокоила, как могла и сообщила, что в соседнем с хутором Згарь селе живет лекарь, который вылечил уже не одного больного с разными переломами. Хрупкая, миниатюрная Наталья Семёновна, взвалив на плечи увесистого сына, около 3 часов несла его на себе из райцентра до села, где жил народный лекарь. Внимательно осмотрев и ощупав пострадавшего, лекарь стал устанавливать гибкими пальцами поврежденные косточки на место. Было ужасно больно, но Антон терпел. Покончив с этой процедурой, лекарь принёс две свежесрезанные ветки какого-то дерева, приложил их к сломанному месту ноги и перевязал ногу обычной тканью.

Затем, выйдя во двор, странный лекарь возвращается в избу, неся в руке земляную жабу, и, обращаясь к матери, говорит: «Возьми эту лягушку, у неё сломана лапка. Корми её и наблюдай. Когда лапка заживет, и лягушка начнёт прыгать – приходите. Повязку с ноги не снимать, ногу не мочить и не мыть. Всё».

Любящая мать Антона выполнила все указания лекаря. Через некоторое время обычно сидевшая или ползавшая лягушка начала совершать первые прыжки и пострадавшего Антона доставили вновь к лекарю. Когда лекарь развязал свой «гипс» Наталья Семёновна ужаснулась: вся нога была покрыта опарышами – мелкими червячками. Тем не менее, чудо-лекарь, осматривая и очищая ногу от опарышей, довольный, полушёпотом повторял: «Чудненько, чудненько. Хорошо!». Выбросив отслуживший «гипс» и протерев ногу сухой чистой тканью, лекарь поднялся и, обращаясь уже к Антону, сказал: «Всё, можешь топать домой на своих двоих. Мыться и купаться. Только будь поосторожней».

Так, безграничная материнская любовь, искусство и талант сельского чудо – лекаря вернули отчаянному мальчишке ногу и возможность полноценной жизни, а стране подарили толкового агронома, талантливого организатора сельскохозяйственного производства, честного и принципиального коммуниста.

Школа и рабфак.

После окончания Первой мировой войны 1914 года, как- то незаметно подкрался 1917 год, а с ним и Октябрьская Революция. На огромнейшую территорию, составляющую почти одну шестую часть земного шара, пришла Советская власть. И что бы сейчас ни говорили и ни писали о Советской власти, один факт остается неопровержимым: эта власть открыла дорогу к знаниям самым бедным и обездоленным слоям населения.

Буквально в первые месяцы установления власти Советов даже в самых отдалённых сёлах и хуторах, не говоря уже о больших и малых городах, начали открываться школы. Миллионы безграмотных детей и взрослых сели за школьные парты и столы. Появилась своя школа и на хуторе Згарь.

В сознании современного молодого поколения слово «школа» ассоциируется с красивым кирпичным многоэтажным зданием, широкими светлыми окнами, просторными и хорошо оборудованными классами, спортзалом, буфетом. Совсем иной была сельская начальная школа тех лет. Представьте себе небольшую сельскую мазанку (изба, стены которой сделаны из хвороста, обмазанного глиной) под соломенной крышей, состоящую из двух комнат и сеней (прихожей). Большая из комнат и была собственно школой, точнее классами. В этой комнате стояло, как правило, 3-4 ряда столов, парт еще не было. Первый ряд столов – это 1-й класс, второй ряд – 2-й класс и т.д. На все четыре «класса» одна учительница и одна доска.

Учительница по очереди подходила к каждому классу, что-то рассказывала, отвечала на вопросы, давала задания и переходила к следующему классу. Любопытный ученик, скажем, из первого класса мог одновременно прослушать программы нескольких классов. Вторая, меньшая комната, была «учительской», комнатой отдыха, сторожкой, где хранились школьные принадлежности и инвентарь, а порой и «квартирой» учительницы. Все удобства, естественно, во дворе. Правда, обязательным атрибутом сельской школы являлась добротная русская печь. Вот такой, примерно, была сельская школа первых революционных лет.

После открытия начальной школы в хуторе Згарь в 1918 году перед многодетным семейством ребром встал вопрос, кого из двух старших сыновей в первую очередь отправлять на учёбу, так как на всех не хватало одежды и обуви. Да и по дому нужны были помощники.

Тимофей Алексеевич считал, что в первую очередь учиться должен старший сын Фёдор – серьёзный, послушный, ответственный. Именно из Фёдора, по мнению отца, получится хороший коммерсант. Мать настаивала на том, что учиться должен и любимый сынок Антон. Отец возражал, говоря, что этот «шибенник» (озорник, сорви-голова) не годится «ни в солдаты, ни в матросы, ни подмазывать колёсы».

И у отца были основания на такие размышления о сыновьях. Поясним это на примере. Наталья Семёновна, чтобы хоть как-то поправить семейный бюджет, пекла очень вкусные пирожки и отправляла сыновей на рынок их продавать. Когда ходил Фёдор, все пирожки, как правило, оказывались проданными и все деньги до копеечки отдавались маме. Когда же торговал Антон, то несколько пирожков съедал сам, а часть вырученных денег использовал по своему усмотрению. После продолжительных споров родители пришли к компромиссу: по очереди отправлять сыновей в школу (сапоги-то одни на двоих). Вопреки предположениям отца, в школе успехи у Антона были куда лучше, чем у Фёдора. Благодаря своей любознательности, хорошей памяти и желанию учиться, он схватывал всё на лету и надолго запоминал. Короче говоря, через три года оба брата успешно закончили начальную школу, и Антон в возрасте 13 лет с одобрения родителей пошёл работать в локомотивное депо железнодорожной станции Золотоноша в качестве ученика слесаря. В депо оценили прилежность и старательность смышленого паренька, приняли его в комсомол и вскоре отправили учиться на трёхгодичный рабочий факультет – рабфак, окончание которого давало право молодому человеку поступить в институт. Старательный Антон и рабфак окончил довольно успешно, и получил характеристику-рекомендацию для поступления в Харьковский сельскохозяйственный институт.

Там, в Харьковском сельхозинституте, студент агрофака, Антон Бобрик, встретил счастье всей своей жизни – стройную, красивую, умную студентку-певунью Машеньку Мороз.

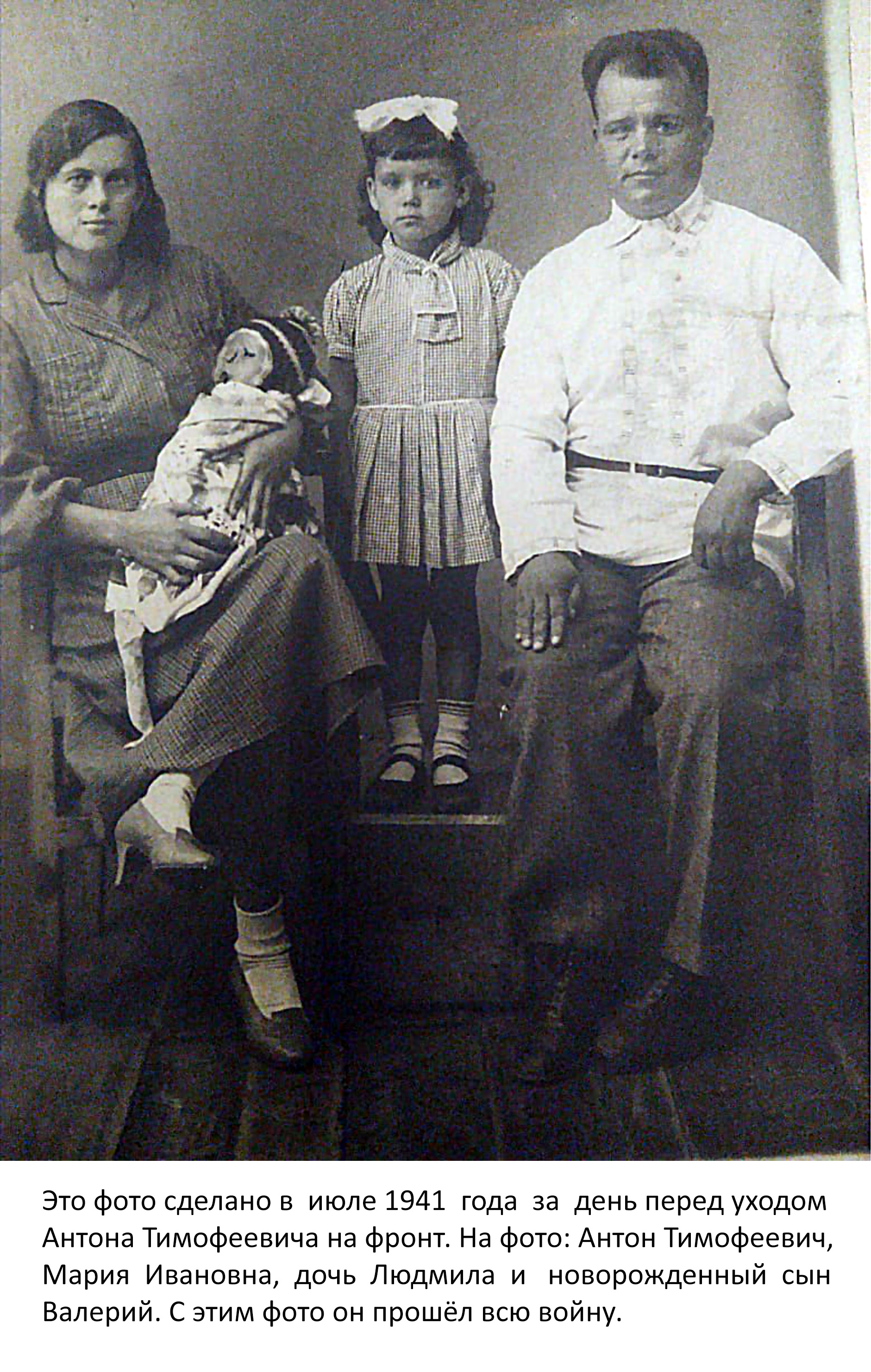

7 ноября 1934 года они расписались. В мае 1936 года у них родилась дочь Людмила, а в июле страшного военного 1941-го появился на свет сын Валерий. В это время молодой отец Антон Тимофеевич Бобрик был уже мобилизован в ряды Красной Армии и готовился к отправке на Карельский фронт.

Секретное оружие.

В ноябре 1941 года Антона Тимофеевича направили в состав Карельского фронта. В это время уже шла война с «белофиннами».

Группу офицеров с высшим образованием, в том числе и Антона Тимофеевича Бобрика, вызвали в штаб армии, провели инструктаж и направили в командировку для изучения и получения «секретного оружия», которое представляло собой сани с авиационным двигателем сзади и пулемётом спереди. Причём вся «защита» оружия состояла из фанерного щита. Так дедушка Антон стал командиром взвода 53-го отдельного аэросанного батальона Карельского фронта.

Первый бой этого батальона с участием молодого командира взвода имел печальные последствия. Разведку местности перед боем поручили «местным товарищам». Местные разведчики доложили, что всё «чисто», и армада наших санников двинулась по льду Ладожского озера на невидимого врага. Но не успели наши передовые части достичь и середины озера, как в небе появились десятки немецких бомбардировщиков и истребителей. Наши войска, неся большие потери, ринулись к противоположному лесистому берегу финской территории, надеясь укрыться от «стервятников» в лесу. Но были встречены ураганным перекрёстным огнём, из замаскированных огневых точек противника. По сути дела это был не бой, а истребление наших войск.

Дедушка Антон, получив осколочное ранение в ногу выше колена, в условиях сильной метели и плохой видимости, отполз от основной массы и попытался остановить сильное кровотечение. Сделать это было не просто: тёплое бельё, ватные брюки, телогрейка, маскхалат и т.п. Штыком, прорезав одежду, он ремнём перехватил ногу и стал звать кого-нибудь на помощь. Смеркалось, бой стих. Стали появляться первые санитары на тех же «секретных» санях. Но на зов дедушки Антона никто не откликался. Слышимость и видимость были минимальными. Истекая кровью, Антон Тимофеевич выстрелил в воздух из пистолета последний патрон, который оставил для себя, и потерял сознание. Санитары, продолжая своё нелёгкое дело до глубокой ночи, обнаружили дедушку Антона вместе с убитыми бойцами, которых штабелями укладывали на сани. Его привезли на территорию временного госпиталя и «вывалили» как мёртвого. В составе этой санитарной партии были два пожилых бойца и молодая девушка. Именно она услышала слабый стон дедушки Антона, когда его, как бревно, сбросили с саней. «Командир жив!» – закричала она, и, прощупав пульс, подтвердила: «Точно жив!». Дедушку Антона тут же на носилках унесли в операционную палатку. Это было первое боевое «крещение» и первое ранение с контузией.

После этого ранения он слишком долго выздоравливал и, еще не совсем окрепшего, его направили в Архангельское военное училище младших командиров. Окончив это училище с отличием, он получил направление в Высшее Казанское училище бронетанковых войск. Танк Т-34 проходил модернизацию, так как у него была слабая броня и не выдерживала вражеских снарядов. В училище они основательно изучали как старые модели, так и новые. Нужны были грамотные специалисты для готовящихся новых переломных сражений, таких как Сталинградская Битва и Битва на Курской Дуге.

На фото: Курсант Высшей школы бронетанковых войск – Антон Тимофеевич Бобрик. 1942-1943 г.г.

Были лёгкие и тяжелые ранения, три прямых попадания в танк, командиром которого был Антон Тимофеевич Бобрик, контузии, военные госпитали и более 20 правительственных наград.

Но всё это было потом. А первый тяжелый бой и первое ранение запомнились на всю жизнь.

За здоровье короля Михая!

Во время войны среди офицеров ходила байка, что, получив со всех фронтов сообщения об ужасающем снабжении советских войск вооружением, боеприпасами и продовольствием, Сталин велел найти ему опытного снабженца-интенданта желательно «царской закваски» и доставить в Кремль. Когда такого нашли и доставили в резиденцию Верховного, Иосиф Сталин задал этому человеку всего один вопрос: «Как в условиях военного времени спасти армию от голода?» Подумав, тот, якобы, ответил, что армию может спасти комбинация из трёх «С» и встретив удивлённый взгляд вождя, добавил: сухари, сало и самогон (водка).

Ну, с сухарями и салом, вроде, всё ясно – относительно дёшево, транспортабельно, длительное время сохраняют свои питательные и вкусовые качества, всегда готовы к употреблению в любых условиях (не нужна посуда, не надо варить или разогревать).

А вот с водкой и самогоном – особый разговор.

Просматривая документальную хронику боевых действий наших войск в период войны, даже сидя на диване или в мягком кресле, испытываешь неприятное ощущение, дискомфорт. А что уж говорить о солдатах и офицерах, непосредственно принимавших участие в этих чудовищных, адских сражениях, когда под ногами горит земля от сплошного огненного вихря, извергаемого из тысяч стволов пушек, зениток и танков, а с воздуха ещё огненный смерч от авиационных бомб и снарядов.

Неописуемый шум и свист оглушают, глаза слепят огненные вспышки. Взрыв каждого снаряда, бомбы или мины заставляют невольно вздрагивать, любой осколок снаряда, пролетающая пуля могут оказаться «твоими» и твоим последним болевым ощущением на этом свете. Не зря те, кто прошёл через такие военные «мясорубки» как Курская дуга, Сталинградская битва и другие крупные сражения и всё же выжил, говорят, что теперь у них в каждой клеточке организма сидит представление о том, что такое настоящий ад.

Антон Тимофеевич Бобрик рассказывал, что в ходе таких сражений немало молодых солдат и офицеров (да и не только молодых) просто сходили с ума. Поэтому перед боем каждому солдату и офицеру полагались «наркомовские» сто грамм водки или самогона. Это хоть как-то снимало нервное напряжение, поднимало боевой дух воинов. Правда, понятие «сто грамм» было чисто условное и зависело от старшин и отцов-командиров. Тот же Антон Тимофеевич, командир танкового взвода, говорил, что перед боем каждому члену экипажа танка наливал по полной кружке, а сам выпивал походную фляжку водки и вперёд!

Именно об этой способности наших воинов выпить достаточно много и не терять головы, связанных с этим забавных эпизодах, дальнейшее повествование.

Итак, после тяжёлых боев наши войска освобождают от фашистов Румынию и входят в Бухарест. Солдатам и офицерам даются несколько дней передышки. Надо подлечить раненых, привести в порядок боевую технику, подтянуть тылы, перегруппироваться и подготовиться к дальнейшему наступлению.

Но это будет завтра, а сегодня – гуляй, Вася!

Неразлучная тройка в составе командира, водителя и наводчика танка идут расслабиться в ближайшее кафе. Заходят в зал, подходят к стойке и заказывают «шнапса». Бармен привычно наливает им три стограммовых стопарика. Командир при этом морщится как от зубной боли и говорит: «Слухай, хлопец, у тэбэ шо нэма нормальной тары?» и показывает на пальцах, какую «тару» он имеет в виду. Бармен понимающе кивает и достаёт три двухсотграммовых стакана. Заказчик решительно отодвигает стаканы и показывает на высокую пивную кружку. У бармена брови поднимаются на максимальную высоту, а глаза округляются, но после непродолжительной немой сцены он начинает наполнять три пивные кружки.

Все сидящие за столиками посетители перестают разговаривать, пить, жевать и с неподдельным интересом наблюдают за сценой у стойки бара. Наши танкисты с видимым удовольствием чокаются этими полулитровыми кружками, залпом опустошают их, делят на троих кусочек сушёной рыбки. В зале слышен сначала восхищённый шёпот, а потом следует взрыв аплодисментов и крики «браво!»

Друзья-танкисты в ответ улыбаются, дружески машут посетителям руками и, расплатившись, торжественно выходят из кафе.

Так было в нескольких залах и несколько дней.

Но на третий или четвёртый день наблюдательный командир обратил внимание на интересный факт. Группа молодых румын, вошедших в зал кафе перед нашими воинами, подойдя к бармену, прокричала какое-то приветствие (было понятно только имя Михай) и, выпив по рюмочке, ушла не расплатившись, и бармен принял это как должное. Это очень озадачило нашего командира. Через несколько часов от знакомого румына-переводчика он узнает ошеломляющую новость. Оказалось, что по распоряжению королевского двора Румынии каждого, кто в кафе или ресторане произносит здравицу в честь короля Михая, обязаны бесплатно угостить рюмкой водки или бокалом пива (на выбор). Расходы относятся на счёт госказны.

Друзья-танкисты тут же разучили несложную речёвку за здоровье короля Михая на румынском языке. И дальнейшее время пребывания в Румынии превратилось в сплошной праздник с употреблением «халявной» водки и пива. Достаточно было, войдя в кафе или ресторан, прокричать: «За здоровье короля Михая!» и друзьям тут же наполняли стаканы, причем дважды, так как они произносили речёвку на двух языках – румынском и русском.

Люкс.

(Внештатный член экипажа)

После тяжелых кровопролитных боев на территории Венгрии, особенно в районе озера Балатон и за промышленный город с труднопроизносимым названием Секешфекервар 1821 мотострелковый артиллерийский полк 3 -го Украинского фронта, в котором сражался Антон Тимофеевич Бобрик, в начале апреля 1945 года перешел границу Австрии и в составе передовых частей фронта начал стремительное наступление в направлении к Вене. Сказывался уже приобретенный опыт наших командиров и бойцов, в частности, после таких масштабных, сокрушительных для противника операций как «Багратион» в Белоруссии, Курская дуга, Сталинградская битва и другие успешные сражения, подготовленные и осуществленные под руководством советских лучших полководцев.

Успехам Красной Армии способствовало также пополнение ее рядов обученными, подготовленными кадрами, поступление новой и модернизированной боевой техники. Грозой для фашистов стали знаменитые «Катюши», новые самолеты и танки, в частности, быстроходные и маневренные Т-34 с более мощной пушкой, усиленные снаряды которой теперь успешно пробивали фронтальную броню непробиваемых ранее тяжелых танков и самоходных артиллерийских установок противника типа «Фердинанд», «Тигр». «Леопард» и другие. Здорово нашим войскам помогала и разведка. Успешному наступлению Красной Армии практически на всех фронтах способствовало и долгожданное, хотя и запоздалое открытие союзниками второго фронта.

Теперь уже всем стало очевидно, что фашистская Германия войну проиграла и её капитуляция вопрос ближайшего времени.

Тем не менее, сопротивление фашистских войск и остатков их союзников было отчаянным, особенно дивизий «СС», состоявших в основном из офицеров спецслужб. Да и пропагандистская «машина» противника продолжала своё грязное дело, изображая наших бойцов и командиров жестокими варварами, чуть ли не людоедами. Поэтому, далеко не всё население освобожденных городов и сёл встречало воинов-освободителей цветами и хлебом-солью. Случались засады и выстрелы из чердаков и подвалов. Имели место быть и жуткие картины самоубийств.

Битва за австрийский город Эйзенштадт была столь стремительной и быстротечной, что красноармейцы, ведя зачистку освобожденных кварталов находили полуупакованные, брошенные в последний момент чемоданы, недоваренную пищу на печках и даже накрытые для обеда столы.

Но особенно жуткая картина предстала перед нашими воинами, когда они ворвались в двухэтажный особняк красивой, ухоженной усадьбы.

Поднявшись по лестнице на второй этаж, бойцы во главе с командиром Антоном Тимофеевичем Бобриком буквально остолбенели. Даже видавшие всякое на войне «старики» застыли в ужасе. Перед ними была жуткая, невероятная картина: на переднем плане – богато накрытый стол, сервированный серебряными приборами и фарфоровой посудой, а на заднем плане… на примитивной виселице висели с верёвками на шее мужчина лет 40, молодая женщина лет 30 и мальчик 10-12 лет. У ног мужчины, вероятно хозяина усадьбы, сидела неподвижно великолепная немецкая овчарка. При появлении бойцов собака лишь подняла голову, но не сдвинулась с места. Один из солдат направил на овчарку дуло автомата, но Антон Тимофеевич приказал: «Отставить!»

Какое-то время продолжалась немая сцена при виде этой ужасной картины. Смутило бойцов и то обстоятельство, что к пище и напиткам на столе, похоже, никто из хозяев усадьбы перед смертью не прикасался. Создавалось впечатление, что напитки и обильная закуска были выставлены в качестве поминок по усопшим. « А ведь может быть всё отравлено» – мелькнула мысль у Антона Тимофеевича.