Полная версия:

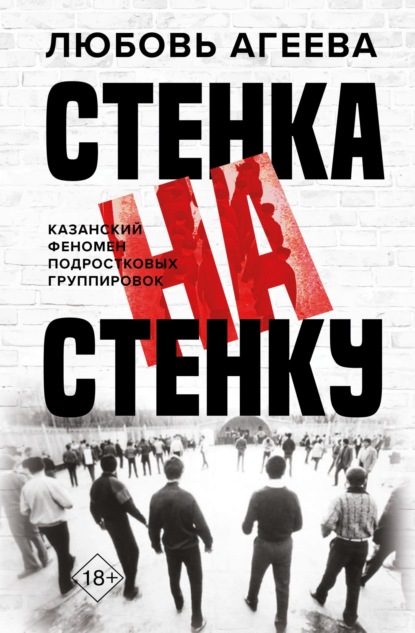

Стенка на стенку. Казанский феномен подростковых группировок

А тут еще идеологические волны с Запада, в которые попадает определенная часть нашей молодежи. Экранное суперменство, стадность в делах, мыслях и желаниях. Помните американский фильм «Генералы песчаных карьеров», который демонстрировался у нас в середине семидесятых годов? Перед нами подростки, ищущие хлеб в мусорных свалках, мы видим кровь избитого юноши-негра… Мир униженных и оскорбленных, безвыходность их положения. Наша реальность – их бесплодная мечта.

Так почему же ты, мой ровесник, только начавший жить, уже сейчас загоняешь себя в безвыходный квадрат человеческого примитивизма, гранями которого стали стены бездумья и безликости?»

Артур Гафаров, студент КГУКомсомолец Татарии, 25 декабря 1983 годаПо моей просьбе Артур вспомнил, как появилась его статья. Вы найдете интервью с ним в последнем, седьмом разделе книги.

В номере, посвященном Дню печати (Комсомолец Татарии, 1984), Артура похвалили. Публикация была признана лучшим авторским материалом 1983 года. Как писали в газете, начинающему журналисту удалось создать психологический портрет трудного подростка. На страницах молодежной газеты началась острая дискуссия, которая вывела газетную кампанию под рубрикой «Подросток» на качественно новый виток. Письма читателей, в том числе подростков, стали пищей для размышлений не только работников правоохранительной системы, но и социологов, психологов, педагогов. 27 января 1984 года на вопросы корреспондента «Комсомольца Татарии» Виталия Хашева отвечал министр внутренних дел Татарии Сергей Кирилов («Подросток – забота общая»).

Следующий материал о дворовых компаниях – «Престиж улицы – подлинный и мнимый» – появился в «Комсомольце Татарии» в марте 1985 года. Его авторами были А. Гафаров и В. Хашев. Это были уже не журналистские картинки. Авторы сделали попытку проанализировать, чем вызвано появление подростковых группировок. Конкретности в разговоре добавили читательские письма и материал корреспондента газеты Игоря Дурманова «Конец «подвала», опубликованный 11 марта 1984 года, в котором он на примере конкретной дворовой компании рассказал о том, как один взрослый человек может спасти подростков от беды. Прислушаться бы тогда к доводам журналиста…

Более профессиональным получился анализ социолога Александра Салагаева, тогда преподавателя КГУ, уже начавшего исследование подростковой преступности («Кто друг твой», Комсомолец Татарии, 1985). Это было осмысление многочисленных интервью с педагогами, работниками правоохранительной системы, учащимися школ и ПТУ, студентами вузов, а также с подростками, находящимися в воспитательно-трудовой колонии. У меня будет возможность вернуться к этой публикации в четвертом разделе.

В «Вечерке» первым написал о группировках Нил Алкин («Эти непонятные подростки». Вечерняя Казань, 1985). Рассказывая о том, как на хоккейной площадке школы № 135 избили Володю Н., он с позиции взрослого человека обобщил свои впечатления о современных подростках, о судебном процессе над ними. На скамье подсудимых оказались семеро ребят в возрасте от 15-ти до 17-ти лет. Их было больше, когда били Володю, но некоторых суд счел возможным передать на поруки. Такие решения принимала тогда административная комиссия райисполкомов.

Нила Халиловича, человека уже в солидном возрасте, удивило тогда многое. Прежде всего то, что он не увидел в преступниках «опереточных злодеев» – ребята как ребята. Уже в суде они начали понимать, что это уже не обсуждение в ИДН, но все равно хорохорились, улыбались во все лицо. «Храбрые – когда кучей, скопом на одного, они мямлят и тушуются, отвечая на вопросы прокурора», – писал Н. Алкин.

В 1986 году в «Вечерке» вышла корреспонденция Геннадия Наумова «Шел по городу троллейбус», которая рассказывала, чем закончилась встреча членов двух группировок. Хорошо, что салон в то время был малолюдным и никто не пострадал. Меня, помню, поразила такая подробность из публикации «Комсомольца Татарии»: пацаны, увидев милиционера, выбросили из окон троллейбуса металлические предметы общим весом 50 кг.

Если об избиении подростка во дворе школы № 135 знали до газетной публикации немногие, то о разгромленном троллейбусе говорил весь город.

И все-таки разрозненные публикации в газетах спокойствия горожан не нарушили. На пресс-конференции председателя горисполкома Р. Идиатуллина, организованной нашей редакцией 21 февраля 1986 года, не было задано ни одного вопроса о подростках. На собрании партийно-хозяйственного актива города, состоявшемся в октябре, о драках не было произнесено ни слова. Между тем, по официальной статистке счет столкновений дворовых группировок шел уже на десятки.

Чем объяснить отсутствие публикаций в СМИ о вражде группировок? Думаю, в немалой степени тем, что криминальная тема не была востребована ни журналистами, ни читателями. Преступные деяния были в то время на задворках массового сознания, как и преступники. Рубрика «Сообщает пресс-группа УВД» появится в «Вечерке» только в середине 80-х годов. Публикации из зала суда были, но в основном коллеги писали только тогда, когда из судебного процесса можно было извлечь какие-то нравственные уроки.

Сегодня долгое молчание журналистов часто объясняют запретами «сверху». Главлит, действительно, некоторые темы запрещал. Но цензоры искали в СМИ совсем другую крамолу. Запретов на подростковые драки со стороны местной власти в первой половине 80-х годов, то есть в пору становления грозного социального явления, не было. Об этом говорил мне А. Путилов, редактор газеты «Комсомолец Татарии», когда я спросила его, почему так долго шла работа над статьей А. Гафарова. Как выяснилось, никто никаких указаний с площади Свободы редактору не давал, ни в какие высокие кабинеты его не вызывали. Ни до публикации, ни после. Напротив, первый секретарь обкома комсомола Ш. Агеев всегда поощрял проблемные материалы.

Анатолий Васильевич признался мне, что для него публикация А. Гафарова поднимала одну из важных и острых тем, и у него не было сомнений в ее полезности. Но серьезный материал принес студент… Конечно, пришлось его дорабатывать.

Уместно будет сказать, что Артур всю жизнь работает по профессии, которой учился в университете. Мы с ним коллеги по «Вечерней Казани», он начал писать будучи студентом. До сих пор издает свою газету «Отражение», которую создал еще во время становления частной журналистики в стране.

Если были бы какие-то запреты на проблемные материалы о подростках в «Вечерней Казани», я бы точно знала. Андрей Петрович Гаврилов, в прошлом работник отдела агитации и пропаганды горкома КПСС, предпочитал сам решать, что публиковать, а с чем повременить. Газета не боялась поднимать острые темы и до перестройки, и если с 1986 года для коллег из других изданий наступила эпоха гласности, то для редактора и журналистов «Вечерки» это было уже время подлинной свободы слова. Замечу: в 1990 году «Вечерняя Казань» стала самостоятельным изданием, отказавшись от учредительства Казанского городского комитета партии и городского Совета народных депутатов.

О несовершеннолетних «Вечерка» всегда писала много, и о хорошем, и о плохом. У журналистов были вопросы к родителям и педагогам, к школам и ПТУ, к тем, кто работал с трудными подростками. Показательным в этом смысле можно назвать корреспонденцию «Каждый вечер в… бане» (Любовь Агеева. Вечерняя Казань, 1979). Она не осталась без внимания, и в номере за 27 февраля следующего года газета вернулась к истории о компании подростков, совершивших летом 1979 года несколько преступлений. Ответы на публикацию были как под копирку – статью обсудили в Управлении внутренних дел (УВД) Казанского исполкома, в двух профтехучилищах, чьи учащиеся оказались на скамье подсудимых, и на совещании организаторов внеклассной и внешкольной работы школ Бауманского района. Т. Борисова, мать двоих детей, заметила в своем письме в редакцию: «Нет трудных подростков. Это мы их делаем такими». Ее поддержал судья Р. Уразманов, который по просьбе редакции прокомментировал приговор, объяснив, почему А. Михайлов и И. Яковлев лишены свободы, а Ф. Шаки-рову, Ш. Гатауллину, И. Миндиярову и Р. Хабибуллину исполнение приговора отсрочено. «Разбирая уголовные дела несовершеннолетних, мы лишь в особых случаях отправляем подростков в колонию. Если есть хоть какая-то возможность перевоспитать его другим образом, стараемся ее использовать… Подсудимому оказывается доверие и дается время, чтобы изменить свой образ жизни», – писал он.

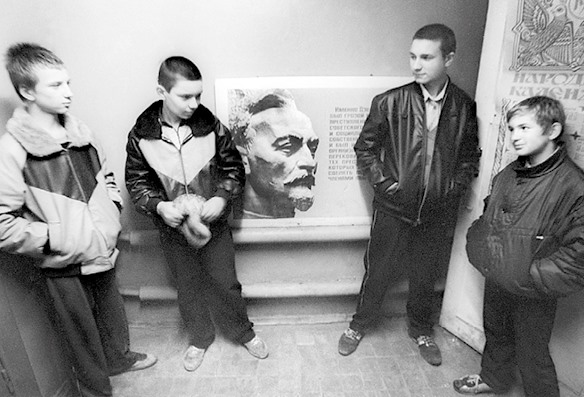

Фото Олега Климова

Анализ публикаций показывает, что в поле зрения журналистов долгое время были единичные факты, и за ними мы не разглядели опасного явления. Приходится самокритично это признать. Правда, у нас не было достаточной информации, чтобы перейти от частных случаев к обобщениям. На учительских совещаниях, партийных и комсомольских заседаниях разного уровня, где я присутствовала как заведующая отделом, о драках не говорилось, на «узкие», где они обсуждались, журналистов не приглашали.

Общественность постоянно успокаивали: группировок в городе не более десятка, они малочисленны и опасности не представляют; большинство подростков – нормальные ребята… Так болезнь загонялась внутрь, желаемое выдавалось за действительное. Старая болезнь периода застоя. И хотя на дворе уже была перестройка, болезнь оставалась. И даже прогрессировала. Позиция страуса, который в момент опасности прячет голову в песок, нам дорого стоила. Время для анализа и тем более активного вмешательства в ход событий было упущено. Группировки стали настолько сильны, традиции их вражды столь живучи, что не было никакой надежды на успех с первой кавалерийской атаки.

Всерьез взялись за дело только тогда, когда сор за пределы избы все-таки вышел. О драке в троллейбусе рассказали на радио «Голос Америки», в 1988 году в центральной печати вышло сразу несколько материалов с шокирующими подробностями. В статье Дмитрия Лиханова «Дрянные» мальчишки», опубликованной в журнале «Огонек» (июнь 1988), впервые появилось понятие «казанский феномен».

«Трудные» мальчишки превратились в «дрянных»…

Публикации

«Трудные» взывают о помощи

– И ты думаешь, что-нибудь получится?

В лучшем случае опять пообещают.

– Тише, идет кто-то.

Ребята встречают меня настороженно.

– Наверное, из детской комнаты милиции? – спрашивает один. Второй, демонстративно опершись на беззубые перила лестницы, цедит:

– Хоть милиция нас не забывает. – И смачно сплевывает в пролет. В ту же минуту снизу доносится возмущенный женский голос:

– Лоботрясы! Только и знаете, что плеваться. Хоть бы раз в жизни делом занялись!

Разговор грозит перерасти в скандал. Женщина перешла на визг, мальчишки зло огрызаются.

Через несколько минут, когда страсти несколько остывают, вместе с ребятами спускаемся в подвальное помещение второго подъезда. Витя Аникин, оглядев побеленные стены, говорит:

– Мы бы здесь отлично разместились. Боксерские перчатки и гантели сами купили бы. И штангу ребята могли бы сделать. Теннис бы сюда, биллиард… Даже вечера устраивать можно, как в 85-м доме. И телевизор бы здесь вот поставить…

– Хватит мечтать! – перебивают его ребята. – Ничего у нас нет и не будет!

Подростки дома № 25а по улице Ипподромной не знают, куда приткнуться. Холодные дни загоняют их в подъезды. И тогда здесь, в подъезде, можно услышать все: от пересказа, услышанного на уроке до грязного мата. Здесь впервые десятилетние берут в зубы папиросу, а ребята постарше складываются по рублю. И те, и другие азартно играют в карты, от нечего делать пускают в ход кулаки. Начал с этого и Владимир Синицын. Остальное похоже на сон: милиция, суд, приговор к трем годам колонии. Так закончилась его последняя драка.

После этого случая затихли было подъезды на улице Ипподромной. Зато прибавилось посетителей в детском клубе завода «Теплоконтроль». Ребят потянуло в чистые и уютные комнаты клуба в соседнем доме. Но маленькие комнатки не могли вместить всех желающих. Дело дошло до докладной записки в отдел милиции о том, что чужие выживают из клуба своих.

Я спрашиваю ребят, было ли такое.

– Было. Но мы тоже имеем право играть. И какие мы чужие?! Помогите нам свой клуб организовать, чтобы нас оттуда не выгоняли. Можете?

«Трудные» просят о помощи. Значит, не такие уж они трудные…

Любовь Агеева

Комсомолец Татарии, июнь 1968 года

Кем он вырастет?

Едва увидев меня, Сережа опустил голову, сгорбился. Он знал, что ни о чем хорошем с ним говорить уже не будут. Взрослых очень интересует, как он додумался до взлома трамвайных касс, почему в 11 лет его называют вором. Ведь на счету мальчика уже две серьезные кражи.

Голову он так и не поднял до конца нашего разговора. Он не мог смотреть мне в глаза. Что ж, это хороший признак – значит, ему стыдно за свои проступки. «Больше не буду», – это первое, что он мне сказал. Он еще не приобрел наглой уверенности в себе, не озлобился, хотя все в школе № 114 иначе, как о «трудном», о нем не говорят.

Это было бы удивительно, если бы мальчик был «легким». У меня рука не подымается, чтобы описать условия, в которых он живет. Дом, в котором постоянный мат. Отец, который редко бывает трезвым. Мать, которая никогда не приласкает. Квартира, голая и унылая, куда не хочется идти. Оскорбления и побои. Дети (у Сережи есть брат, третьеклассник) растут, как сорняки – неприбранные, неухоженные.

Рубашка на нем была грязная, из-под белых когда-то рукавов выглядывали цветные рукава другой, тоже очень несвежей. Черный вельветовый костюмчик – вместо школьной формы. Кеды – вместо ботинок.

И матери, и сыну я задавала вопросы: «Бываете ли где вместе? Ходили семьей в кино, цирк, театр?» Мать ничего подобного вспомнить не могла, сын припомнил, как в прошлом году по инициативе младшего брата все пошли в зоопарк (когда он рассказывал про это, глазенки его горели, он даже выпрямился).

Единственное занятие, которое признает Сережа, – это футбол. Гоняет мяч все свободное время.

Удивительно было бы, если бы у мальчика были какие-то другие потребности. Ни мать, ни отец никогда не интересовались, чем дети занимаются после школы. Они делали и делают для них минимальное – произвели на свет, дали крышу над головой, кормят. Написала вот «крышу над головой» и вспомнила, как мать говорила мне: «Первый вопрос, который слышу я с порога, – какой отец?» Если пьяный, они в дом не заходят до ночи. Когда мать во вторую смену, хода домой им нет. Хотя отец может не спать и ночами – и тут держитесь и жена, и дети.

Сначала я жалела эту женщину. Есть горемычные, которые многое терпят от мужей – во имя детей. Но что дает детям этот, не приносящий в дом ни копейки, от которого одни побои и оскорбления? Однажды он так стукнул Володю, что тот отлетел к стенке, ударился, забился в истерике до посинения. «Я думала: все, умрет», – сказала женщина просто, без эмоций.

Нет, жалеть таких не стоит. Ведь мальчик был бы убит не только его, но и ее руками. Это она позволяет мужу измываться над детьми, держит его в квартире, которую дали ей на заводе, кормит его на зарплату, которую зарабатывает у пресса.

В школе настаивают, чтобы мать отдала мальчиков в интернат, для старшего с трудом нашли место, но мать отказалась – нет денег на оплату.

Судите сами эту женщину. Мой разговор о другом.

Мы знаем много примеров, когда общественность сломя голову бросается спасать обманутую жену, даже если ее на это не уполномочивают. Тут же создалось впечатление, что семья живет в вакууме. Молчат соседи, хотя много терпят от пьяницы. Дает ему мирно жить участковой милиционер, хотя не может не знать о его «художествах».

Свидетелей того, как в семье калечатся две детские души, много, но это немые свидетели. Правда, в школе после кражи в трамвае от тихого возмущения перешли к действию – передают дело в комиссию по делам несовершеннолетних, намереваются даже требовать лишения родительских прав. Хорошо, если это не поздно. Мальчики оба плохо учатся, могут без причины не прийти на уроки, поведение их не из лучших. Причем младший начинает копировать старшего.

В цехе, где работает мать, не раз велись разговоры вокруг этой семьи. Женщины, те требуют развода. И жалеют ее. Вот это напрасно. Жалость делает ее великомученицей. Видимо, ни разу женщине не дали понять, что ее образ жизни жесток по отношению к детям. Она боится в этом сознаться, боится, как бы не подумали это другие.

Не потому ли очень просила меня не называть ее фамилии. «Лучше пусть оштрафуют, чем через газету».

Детям необходимо помочь. Чтобы из них выросли хорошие люди. Сегодня это еще в наших силах.

Любовь Агеева

Комсомолец Татарии, октябрь 1977 года

Слушается дело

Каждый вечер в… бане

Когда, поссорившись с отцом, Шамиль Г. ушел из дому, его друг Ильсур М. предложил ему пожить в… бане. Баня эта давно не топилась, и сюда никто не заглядывал. Здесь они и зажили вдвоем. Каждый вечер их навещали друзья. Они пели под гитару, говорили о том, о сем, часто вместе уходили куда-то, возвращаясь поздно ночью.

Чем они занимались? Однажды угнали мотоцикл «Ява». Другой ночью, взломав железный гараж, увели мотороллер. Еще один мотороллер прихватили мимоходом у лодочной станции. Накатавшись вволю, машины разбирали. Дефицитные части продавали, ненужные бросали.

На брандвахту инспекции рыбнадзора решили идти за сетями. В бытовку влезли через окно. Взяли там, кроме сетей, две тельняшки, резиновые сапоги, две радиостанции стоимостью 225 рублей каждая, авторучки. Здесь же нашли два охотничьих ружья и две ракетницы. Из ружей Ильсур и Шамиль сделали обрезы, потом их продали, предварительно испытав в деле. Стрелять ездили в Боровое Матюшино. Ракетницы у них приобрел Андрей М., который смастерил из них пистолеты.

Они воровали, тем самым преступили закон. И отвечать будут без скидок на несовершеннолетие. Но столько было в их поступках детской беспечности и бессмысленного позерства!.. Зачем нужны были, скажем, две радиостанции, если взяли себе лишь два конденсатора, а остальное, разобрав до винтика, выбросили? Деньги, вырученные от продажи краденого, тратились с такой же легкостью, как и доставались.

А, может, подростки просто искали приключений, риска, испытания сил? – это так характерно для их возраста. Только вылилось все в такие уродливые формы, что их привлекли к уголовной ответственности.

Обвиняются в воровстве

На синей папке «Дело № 2812» крупно выписаны 7 фамилий: 5 человек – компания из бани, двое обвиняются в незаконном хранении оружия. Лишь одному – Фуату Ш. – недавно исполнилось 18 лет. Когда я знакомилась с этим делом в кабинете старшего следователя Бауманского РОВД капитана милиции Л. К. Камалеевой, с двоими встретилась. Рината X. привезли на очередной допрос – вместе с пятью приятелями он уже месяц находился в следственном изоляторе. Рустем Ш. принес письмо руководителей СУ-7 треста «Казремстрой» (он работает там газосварщиком) с просьбой передать парня на поруки.

Оба были в смятении. Переживали за родителей, за себя – так глупо, собственной рукой, перечеркнули все свои жизненные планы. Ринат, например, мечтает о профессии шофера, через год он стал бы автослесарем, закончив учебу в ПТУ. У Рустема профтехучилище позади, но за этот год он рассчитывал получить аттестат о среднем образовании и водительские права. И вместо этого – допросы, показания, протоколы.

– Как ты думаешь, каким будет наказание? – спросила я Рината.

– Посадят, наверное, – глубоко вздохнув, сказал он.

– А если бы можно было вернуться к вашему первому вечеру в злополучной бане и прожить все это время заново?..

– О, такого бы ни за что не повторил!..

Трудно усомниться в искренности его слов. Суровый миг расплаты открыл подросткам глаза на многое. Но произошло ли целительное очищение? Ведь нечто подобное с двумя из десяти подростков уже случалось: Андрей М. и Илья Я. находились под следствием. У Андрея дело закончилось разговором на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних. Илья в июле нынешнего года был осужден на два года; как несовершеннолетний, получил отсрочку приговора на один год. В июле же совер-шил кражу мотороллера. Выходит, страх перед наказанием – еще не гарантия уважения к законам.

Сын не ночует дома

Чем больше я знакомилась с этим делом, тем больше убеждалась в полной бесконтрольности подростков. Месяц не было дома Ильсура. Мать думала, что он живет у отца. Так оно и было – баня находится на отцовском дворе. Только он ни сына, ни его друзей не замечал, чем они занимаются в бане, не интересовался. Там побывала лишь мать Шамиля, когда уговаривала сына вернуться домой, но потом и она оставила подростков в покое.

По сути подростки были предоставлены сами себе и в мыслях, и в поступках. Родители не знали, где они бывали, с кем дружили, тем не менее у них не вызывали беспокойства ночные отсутствия сыновей, не удивляли дорогие вещи, вдруг появлявшиеся дома.

– Приятель дал на время, – эта магическая фраза их вполне удовлетворяла.

Мало интересовались родители и учебой, работой сыновей. Во всяком случае, характеристика Андрея М., написанная руководителями объединения «Татмашхимснабсбыт» (он там работал после окончания ПТУ-6), для его мамы была полной неожиданностью. В ней сообщалось, что электрик М. показал себя как недисциплинированный работник. Прогуливал занятия в ПТУ-51 Шамиль Г. В его характеристике написано: «Нуждается в постоянном контроле».

Впрочем, не преувеличиваем ли мы роль родительского контроля? Разве можно проследить за каждым шагом взрослого сына? И потом – что такое контроль? Мать Андрея М. всерьез полагала, что контролирует сына, ежедневно проверяя его карманы, а потом обнаружила в своем доме два пистолета. К тому же порой за решетку попадают подростки, которые были под чрезмерной родительской опекой.

Воспитание с опозданием

В протоколе допроса Марса М. я обратила внимание на такую деталь. Грабить бытовку инспекции рыбнадзора он пошел «за компанию». Все шли – и он пошел. Значит, у подростка не было наипростейших нравственных тормозов, которые бы не только остановили его, но и помогли остановить товарищей.

– Когда ты держал в руках краденое, какие чувства испытывал? – спросила я у Рината X. Он недоуменно пожал плечами…

Ринат рассказал мне, что родители запрещали ему дружить с этой компанией, да, видно, не нашли слов, чтобы убедить сына в этом.

В последнее время отец, подозревая что-то неладное, часто беседовал с сыном, предостерегал от ошибок, за которые приходится дорого расплачиваться. Но отцово предостережение уже запоздало. К сожалению, это ошибка многих пап и мам. Они всерьез начинают заниматься воспитанием детей только в подростковый период, когда вдруг обнаруживают какие-то отклонения от нормы. А характер уже сформировался, и меры родительского воздействия, будь то задушевные разговоры или ременная педагогика, помогают мало.

В их характеристиках, которые я нашла в деле, называется одна общая для всех черта характера: легко поддается чужому влиянию, слабоволен. Такими подростки не стали вдруг, такими они воспитаны: школой, двором, но более всего – родителями.

Ночных «приключений» могло и не быть, если бы ребята в свободное время занимались каким-нибудь полезным для себя и других делом. Однако их не приучили к такой форме проведения досуга. И в этом снова вина родителей.

Кстати, у всех подростков отношения с родителями складывались не лучшим образом. Вернее сказать, с матерями, так как отцов в большинстве семей нет. Разведясь с женами, они забыли и про сыновей. Фуат Ш. так скажет следователю про своего: «Я его за отца не признаю». Исключение составлял лишь Ринат X., у которого есть и отец, и мать, живут они, по его словам, дружно, сын их уважает. Однако когда я спросила Рината, как часто проводит он свободное время вместе с родителями, он оказался в большом затруднении, вспоминая, когда же это было. Сумел назвать лишь несколько совместных посещений кинотеатра. Кстати, в театре он был только однажды, с классом. Одно время Ринат увлекся спортом, но потом спортсекцию бросил.

– Как отнеслись к этому родители? – спросила я.

– Так они же не знают, что я бросил, – сказал он.

Поразил меня Рустем Ш. Он живет в Кировском районе и, как и Андрей М., с этой компанией связан лишь судебным делом. Весной в большой драке ему сломали ребро. По его словам, он вступился тогда за приятеля. Били их человек пятнадцать. Долгие месяцы носил подросток в себе обиду. От двоюродного брата узнал, что есть ребята, которые продают обрез. Парень отдал за него 15 рублей из первых в жизни отпускных. С обрезом в сетке ходил до тех пор, пока не нашел тех, кто его бил, и слегка их попугал. Как по-другому бороться со злом, насилием, несправедливостью, он не знает. Его этому не научили.