Полная версия:

Хочу стать балериной. Часть первая. Примите меня в балет

Явление …цатое, те же и Ваганова

Агриппина Яковлевна Ваганова восприняла все принципы обучения классическому танцу от Х. П. Иогансона, Е. О. Вазем, Л. Иванова, О. Преображенской на практике. Она имела великий талант педагога. После революции, в условиях, далёких от тепличных условий императорских училищ, в те времена, когда раздавались требования заменить классический танец физкультурой, Агриппина Яковлевна смогла не только сохранить школу, но и ещё более детально разработать методику и технологию преподавания.

Благодаря Вагановой педагогика балета теперь получает равные права с искусством исполнителя и мастерством балетмейстера. «Основы классического танца» – один из самых первых полных учебников по технике исполнения и методике обучения, где опыт предыдущих поколений мастеров танца сопряжён с собственными педагогическими поисками. Ученицы А. Вагановой не только прославились как великолепные танцовщицы, но и прославили Ваганову как уникального педагога, ещё раз наглядно подтвердив, что успех на сцене не случайность, а закономерность методики обучения. О. Мунгалова, Н. Млодзинская, М. Семенова, Г. Уланова, Т. Вечеслова, Ф. Балабина, Н. Дудинская, Н. Базарова, В. Мей, те, кто принял из рук Агриппины Яковлевны секреты мастерства и продолжил её дело, воспитывая новое поколение в училищах и театрах.

Глава 6

Какие такие данные. Выворотность. Шаг. Plie. Стопа. Гибкость. Прыжок. Способность к вращению. Музыкальность и ритмичность. Танцевальность.

Темперамент. Здоровье.

Форма и сценичность. Желание

танцевать. Формула успеха.

Природная одарённость

Начиная с Вагановой, при поступлении в хореографические училища проводится очень строгий отбор способных к танцу детей. Больше учитываются природные данные, облегчающие овладение профессией, и развитие технических возможностей ученика на всём периоде обучения, нежели просто миловидная внешность. Любая методика рассчитана на идеальные условия.

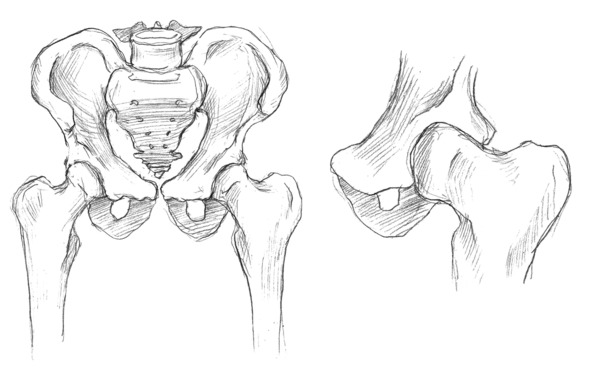

Выворотность

Первой и одной из самых важных составляющих будет выворотность. Способность тазобедренного сустава поворачиваться наружу – en dehors – и составлять развёрнутый угол 180°. Эта данность заложена генетически. Если сустав глубоко «сидит» в вертлужной впадине, не удастся развить выворотность в полной мере. Но именно эта способность даёт свободу движения ноге в тазобедренном суставе (рис. 11, а, б).

Рис. 11 (а, б)

«Выворотность – анатомическая неизбежность для всякого сценического танца, желающего охватить весь объём движений, мыслимых для ног и неисполнимых без выворотности. <…> Смысл воспитания ног классического танцовщика заключается в строгом en dehors.

Это не эстетическое понятие, а профессиональная необходимость. Танцовщик, лишённый выворотности, ограничен в движениях, классический же танцовщик со своим en dehors располагает всем мыслимым богатством танцевальных движений» (А. Ваганова).

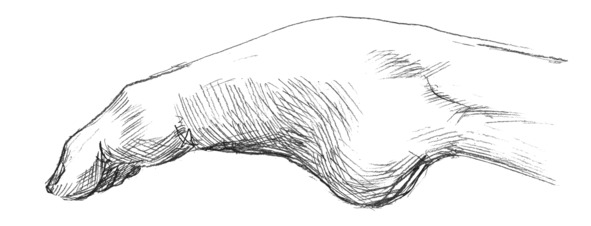

Выворотность проверяется во всех положениях: сидя, лёжа, стоя при исполнении plie по I позиции. Природная выворотность – ноги в положении сидя и лёжа на животе в «лягушке» сами опускаются на пол, без собственных и сторонних усилий (рис. 12, а, б, в).

Рис. 12 (а, б, в)

А так выглядит нормальная выворотность, которую можно развить, – ноги сами не до конца ложатся на пол, но при нажатии без усилия, легко достигают нужного разворота (рис. 13). При отсутствии выворотности бёдра «в лягушке» образуют слишком острый угол с корпусом и при нажатии чувствуется сильное сопротивление в тазобедренном суставе (рис. 14). Если нет природной выворотности, ребёнка не возьмут на обучение в профессиональную школу, прежде всего потому, что это чрезмерная нагрузка на суставно-связочный аппарат и больших успехов ребёнок не добьётся. Зато легко приобретёт множество проблем со здоровьем.

Рис. 13

Рис. 14

Шаг

Способность ноги легко подниматься на угол больше 90°. Шаг, как и выворотность, напрямую связан со строением тазобедренного сустава. В нормальном анатомическом и «бытовом» естественном положении ноги ограничены строением этого важного для нас сустава. При отведении ноги шейка сустава сталкивается с краем вертлужной впадины. Происходит ограничение движения. Если же нога находится в выворотном положении, то большой вертел отходит назад, давая ноге возможность подняться на угол 90° и выше (иллюстрация тазобедренного сустава в позиции a la second).

Кроме того, шаг связан с гибкостью, то есть с эластичностью связочного аппарата и мышц. У большинства людей угол 90° заложен природой, а выше 90° – специфическими особенностями строения и гибкостью.

Шаг вперёд зависит от эластичности задней группы мышц бедра.

Шаг назад от эластичности подвздошно-поясничной мышцы и четырёхглавой мышцы бедра.

Шаг в сторону от величины выворотности и сопротивления приводящих мышц бедра. Шаг также зависит от эластичности подколенных связок. В моей практике был такой случай. У девочки 10 лет была превосходная выворотность во всех положениях, и бедро легко приводилось в положение выше 120 градусов. Но выпрямить ногу в колене не было возможности.

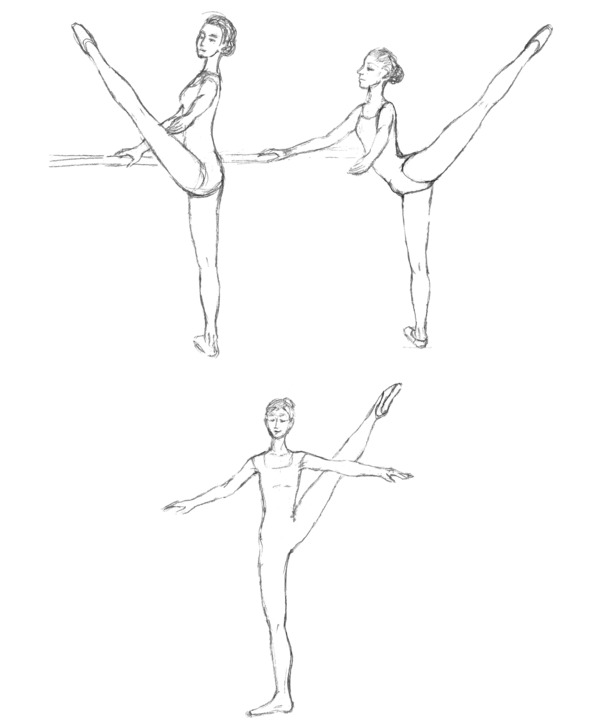

Очень жёсткие подколенные связки ограничивали движение. Растянуть их стоило бы огромного труда и физической боли для неё. Большой лёгкий шаг сегодня необходим, так как множество движений и положений в классическом танце построено на высоте гораздо выше 90°. Шаг при наличии отличной выворотности и природной эластичности мышц и связок можно развить в процессе обучения. Шаг проверяется во всех направлениях. Обычно в положении стоя (рис. 15, а, б, в).

Рис. 15 (а, б, в)

Plie

Амплитуда растяжения ахиллова сухожилия. Гибкий эластичный ахилл снижает риск разрыва при нагрузке, а также сопутствует, как правило, хорошему прыжку. Проверяется, стоя в I выворотной позиции, при исполнении plie. Голень должна легко образовывать острый угол со стопой (рис. 16).

Рис. 16

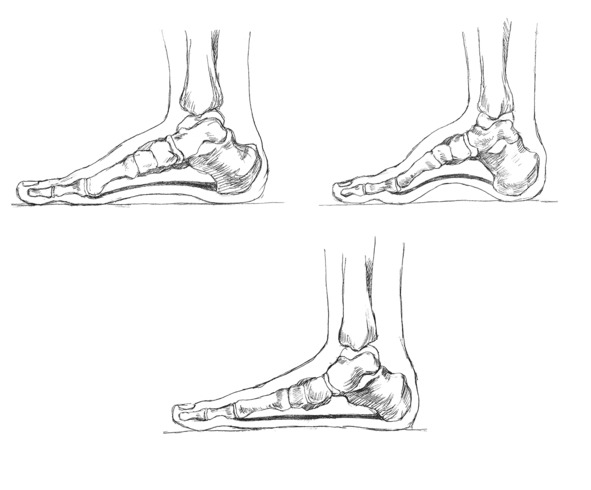

Стопа. Подъём

Стопа – это наш фундамент. Она также зависит от генетики. Стопа бывает нормальная, высокая и низкая плоская (рис. 17, а, б, в). Предпочтительны нормальные стопы или стопы с высоким природным подъёмом и развитым продольным сводом. При высокой стопе, благодаря тому, что таранная кость свода расположена по отношению к большой берцовой и малой берцовой костям под бо́льшим углом, человек легко достаёт пальцами до пола в положении сидя с вытянутыми ногами и подъёмом (рис. 18). Такие стопы более гибкие.

Рис. 17 (а, б, в)

Рис. 18

При нормальной стопе гибкость её также хорошо развивается за счёт поперечного свода. Но при низкой стопе практически нет возможности её переформировать. При таком строении стопы, когда таранная кость глубоко сидит в «вилке», образованной большой и малой берцовыми костями, связки голеностопа укорочены и не гибки. С таким строением стопы сложно будет занимать положение на высоких полупальцах и тем более осваивать пальцевую технику. К тому же чаще всего низкой стопе сопутствуют продольное и поперечное плоскостопия.

Высота подъёма зависит от поперечного свода, а благодаря продольным сводам равномерно распределяется тяжесть тела. Чем выше арка, образованная сводами, тем лучше амортизация стопы. Это имеет важное значение при физических нагрузках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов