Полная версия:

Даниэль Дефо: факт или вымысел

Александр Ливергант

Даниэль Дефо: факт или вымысел

© Ливергант А. Я.

© ООО «Издательство АСТ»

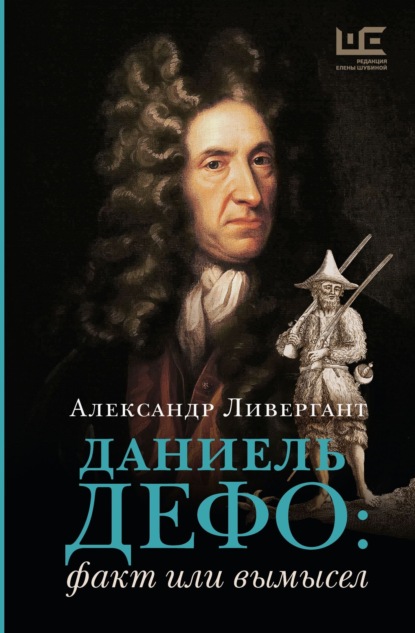

В оформлении книги использован портрет Дефо работы Готфрида Кнеллера и гравюра 1862 года, где Дефо изображен у позорного столба, а также иллюстрации из 1-го издания романа «Робинзон Крузо»: главный герой и карта острова Робинзона.

* * *Один из этих писак, тот, что стоял у позорного столба, совсем забыл его имя… Автор «Чистокровного англичанина». Чистокровный проходимец. Безграмотный писака…

Джонатан Свифт* * *

Пролог

По морям, по волнам, или В погоне за козами

Неуживчив – и это еще мало сказано. Скандалит, пьет, чуть что пускает в ход кулаки. Однажды избил до полусмерти своего младшего брата-недоумка: тот внес в дом миску соленой воды, а Селкерк, решив, что вода питьевая, ее выпил. За младшего, Эндрю, вступились отец и старший сын Джон – досталось и им, а заодно и невестке, жене Джона: не подворачивайся под руку. Приходской совет постановил, что Александр Селкерк обязан – или сам, или при посредстве бидла, – явиться в церковь и, стоя лицом к кафедре, покаяться и просить прощения за домашние свары, ссоры с родителями, братьями и сестрами (детей у старшего Селкерка, сапожника, было семеро), за рукоприкладство и брань, и пообещать исправиться «во имя Божие, с чем и будет отпущен».

Селкерк, однако, дожидаться, когда его отпустят, не стал: с юных лет он бредил морем, дальними странствиями, и 27 августа 1695 года, когда – и не в первый раз – призван был попечителями и церковным старостой к порядку, находился Александр уже далеко. Шесть лет, пренебрегая уговорами отца и мольбами матери, бороздит он морские просторы, промышляет именем его величества короля Вильгельма разбоем, а по возвращении ведет себя еще хуже, развязнее: пьет, буянит пуще прежнего, то и дело лезет в драку, не пропускает ни одной юбки – море его не перевоспитало. Морской волк, что тут скажешь.

Осень и зиму 1701–1702 годов Селкерк провел в своем родном шотландском городке Ларго, графство Файф, однако уже весной 1702 года вырвался на волю: вновь вышел в море. Рассуждал – если умел рассуждать – в точности как Лемюэль Гулливер:

«Надо думать, что сама природа и судьба предназначили меня к деятельной и беспокойной жизни»[1].

Природа и судьба предназначили Александра Селкерка если и не к деятельной, то уж точно к беспокойной, рискованной жизни джентльмена удачи.

В этот раз Селкерк вышел в море под началом славного адмирала Демпьера, знаменитого пирата, грозы испанских, голландских и французских торговых судов. Снарядил Демпьер сразу два корабля: «Святой Георг», где капитаном был он сам, и «Пять портов» под началом Чарльза Пикеринга; помощником Пикеринга нанят был Томас Стредлинг, а боцманом – Селкерк. Вскоре после отплытия покладистый, здравомыслящий Пикеринг внезапно умирает, и на капитанский мостик поднимается Стредлинг, человек, как и Селкерк, властолюбивый, вздорный и скорый на расправу; с Селкерком его отношения не задались с первого дня. Стредлинг не терпел неповиновения, Селкерк же не признавал авторитетов, ни с кем и ни с чем не считался и вел себя, как и на суше, как ему в голову взбредет. О последствиях подобной вольницы он не думал.

10 февраля 1704 года оба корабля пристали к Мас-а-Тьерре, одному из островов архипелага Хуан-Фернандес, расположенного неподалеку от берегов Чили. К острову дикой, буйной природы, капустных пальм, перечных деревьев, гвоздичных перцев, гигантских черепах, диких коз и морских львов, над которыми корсары – ну как не оценить их чувство юмора! – потешались на свой лад.

«Когда львы вставали на задние плавники и широко, в надежде, что их накормят, раскрывали рты, – бесстрастно записал некий Фанелл, матрос с «Пяти портов»; ему вменялось в обязанность вести дневник путешествия, – мы вставляли им в рот пистолет и стреляли прямо в глотку»[2].

Забава, что и говорить, на зависть.

Дела пиратов меж тем складывались не лучшим образом. За проплывавшим мимо островов голландцем или французом угнаться не удавалось, поживиться было нечем, все попытки высадиться в Санта-Марии, прибрежном городке в Перу, где пираты рассчитывали разжиться золотом, также успехом не увенчались. В результате Демпьер и Стредлинг повздорили и расстались, и Стредлинг вернулся к Мас-а-Тьерре, где в скором времени у них с Селкерком вспыхнула очередная ссора, и Селкерк сгоряча заявил, что со Стредлингом ему не по пути и он остается на острове.

Стредлинг был не из тех, кто поддается на шантаж; он поймал своего боцмана на слове, и Селкерка в тот же день со всеми его пожитками посадили в шлюпку и доставили на берег. Увидев, что шлюпка возвращается на корабль без него и «Пять портов» поднимает паруса, Александр одумался: вбежал по пояс в воду, стал махать руками, кричать что было сил, чтобы за ним вернулись, – но Стредлинг был неумолим.

А Селкерк – безутешен. Он проклинал свою опрометчивость и первое время был близок к самоубийству. Раскаялся ли он? Вряд ли – такие, как Селкерк, редко каются; однако, как он потом расскажет, в первые дни своего одиночества он неотступно думал о Боге, молился, вспоминал церковь, где раньше бывал, прямо скажем, нечасто. Вспоминал и проповеди пастора, родной дом в Ларго, мать, которая заклинала сына не ходить в море…

Потом станет известно, что первое время он почти ничего не ел – отчасти от отчаяния, а отчасти из-за отсутствия на острове привычной пищи вроде хлеба, молока или сыра. Рыбы на острове было сколько угодно, но без соли он и рыбу есть не мог. И страдал бессонницей: сон сваливал его лишь под утро. Но вот прошла неделя-другая, и Селкерк, отдадим должное его мужеству и долготерпению, справился со своим горем, освоился и начал обживаться. Построил две хижины: в одной спал, в другой кухарил. Добывал огонь, натирая, на индейский манер, куски очень сухого перечного дерева. Среди вещей отыскал кое-что из белья и платья, а когда оно износилось, смастерил одежду из козьих шкур (говорят, по возвращении в Англию он, напившись, щеголял в ней, разгуливая по родному Ларго). А еще – кремневое ружье, фунт пороха, топор, нож, чайник, Библию – увлекательное оказалось чтение, – вдобавок кое-какие инструменты, книги о навигации, теперь, впрочем, бесполезные, а также глиняную кружку с выбитой на ней неприхотливой, зато жизнеутверждающей надписью:

Александр Селкерк

Наполни сей бокал вином,

Корабль теперь твой отчий дом!

Теперь, увы, отчим домом Селкерка был не корабль, а необитаемый остров. Ностальгия – и это при том, что без дела он не сидел, – брала свое. Каждый день Селкерк выходил на берег и глядел вдаль: не покажется ли парус на горизонте? Случалось, парус появлялся, и корабль даже бросал в виду острова якорь, но Селкерк боялся дать о себе знать: а вдруг это судно не под английским, а под испанским флагом? И то сказать, уж лучше жить на необитаемом острове, чем сначала угодить на многие месяцы в трюм испанского галеона, а оттуда – в тюрьму или на виселицу. Однажды он был очень к этому близок: на остров и в самом деле высадились испанцы, заметили Селкерка, погнались за ним, стреляли в него, но ему удалось скрыться.

По утрам он, безбожник и пьяница, распевал псалмы, молился и читал вслух Священное Писание – это чтобы не разучиться говорить. Питался он черепахами, речными раками, большими, как омары, а еще бурно разросшейся брюквой, водяным крессом и козлятиной, которую жарил и из которой варил наваристый бульон; по сравнению с брюквой и крессом жареная козлятина была истинным деликатесом.

Селкерк – раньше он и сам не знал этого за собой – оказался невероятно быстроног. Когда порох кончился, он начал гоняться за козами и, во что трудно поверить, догонял их! Однажды, правда, так увлекся погоней, что свалился в пропасть и три дня пролежал без чувств… Подсчитал и потом рассказывал, что за четыре с лишним года перестрелял и переловил в общей сложности пятьсот (!) коз. А пятьсот первую, по его же словам, пощадил. Ловил – какова сноровка! – и диких кошек. Нет, кошек он не ел, они были нужны, так сказать, в мирных целях, чтобы помогать отбиваться от крыс, которые по ночам грызли ему ступни. Раскрыл он в себе и прочие способности, о которых раньше не догадывался. Забавы ради учил кошек и коз танцевать, а также вы́резал свое имя на деревьях – пусть знают, что здесь жил Александр Селкерк!

Селкерк танцевал с козами, декламировал Священное Писание, проклинал свою злосчастную судьбу – и даже не подозревал, что ему повезло больше, чем его жестокосердным обидчикам. Не повезло ни «Пяти портам», ни «Святому Георгу». Первый потерпел кораблекрушение, и, хотя Стредлинг и несколько матросов спаслись, они попали в руки к испанцам; что с ними случилось, догадаться нетрудно. Судьба второго корабля оказалась немногим лучше: «Святой Георг» был взят на абордаж голландцами, и славный адмирал Демпьер через несколько лет вернулся на родину гол как сокол, и еще благодарил Создателя, что остался жив. Судовладельцы, впрочем, не отчаялись – и спустя какое-то время снарядили еще два корабля, «Герцог» и «Герцогиня», и капитаном этой флотилии вместо Демпьера, который не оправдал надежд и отошел от дел, назначили Вудса Роджерса, умелого и дельного моряка и, как впоследствии выяснилось, не менее способного литератора.

2 февраля[3] 1709 года «Герцог» и «Герцогиня», курсировавшие у бразильских и чилийских берегов, бросили якорь в гавани Мас-а-Тьерры, чтобы пополнить запасы пресной воды, и, выйдя на берег, матросы обнаружили, как записал впоследствии Роджерс,

«…человека с топором, в козлиной шкуре, который выглядел куда более диким, чем те, кому эти шкуры ранее принадлежали».

Поначалу Селкерк был безучастен: не верил, видимо, своему избавлению; спасителей он поразил замкнутостью и полнейшим безразличием к своей судьбе. Но потом вдруг сообразил, что спасен, и так обрадовался, что лишился дара речи, только плакал и бормотал что-то нечленораздельное; добиться от него ответа, как он перенес одиночество, как справлялся с трудностями, было невозможно. Опытного и рассудительного Роджерса, впрочем, это нисколько не удивило: «Моряк как моряк. Прилагал все силы, чтобы остаться в живых».

Поднявшись на борт, Селкерк довольно быстро освоился и потряс даже бывалых моряков рассказами о том, как все эти годы охотился на коз.

«Охотясь на коз, – записал за ним Роджерс, – Губернатор (так Селкерка в шутку прозвали на борту) приобрел такую сноровку, что целыми днями без устали бегал за ними по лесам и горам. Чтобы проверить, говорит ли бедняга правду, мы отправили на берег несколько наших самых быстроногих матросов, а также бульдога, и они одновременно с островитянином пустились вдогонку за козами, однако вскоре и собака, и люди выбились из сил, от Селкерка безнадежно отстали, он же вернулся на корабль с пойманной козой на спине. Наши люди были посрамлены».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Свифт Дж. Путешествия Гулливера / пер. А. Франковского.

2

Все переводы, кроме специально отмеченных, сделаны автором.

3

В разных источниках приводятся разные даты: 3 января, 31 января, 1 февраля и т. д. Ниже в тексте также будут встречаться даты, которые разнятся в источниках, что вполне объяснимо давностью лет жизни героя этой книги.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов