Полная версия

Полная версияПолная версия:

Василий Струве. Его жизнь и научная деятельность

Теснейшие отношения с гидрографическим департаментом установились только с тех пор, как великий князь Константин Николаевич, приступив к исполнению обязанностей генерал-адмирала, стал поощрять “ученое направление” в занятиях моряков. Участие обсерватории в работах гидрографического депо было то же, что и в трудах Главного штаба, только в меньших размерах.

Пулковская обсерватория имела также большое влияние на судьбу русского Географического общества. Директор Пулковской обсерватории много лет состоял председателем, в математическом отделении общества. Содействие со стороны Пулковской обсерватории этому обществу состояло преимущественно в соучастии при организации экспедиций на Урал, в Восточную Сибирь, на китайскую границу, в подготовке наблюдателей, а также в окончательной обработке собранных обществом материалов.

Мы знаем также, что Пулковская обсерватория не отказывала в своем содействии и другим государственным учреждениям. Здесь были составлены инструкции для геодезических экспедиций, отправляемых департаментом горных и соляных промыслов в уральские горные округа для составления подробной карты этих мест. Подобную же помощь оказала обсерватория министерству государственных имуществ при геодезических работах в алтайских горных округах. Даже частные лица в своих научных предприятиях находили у нее себе помощь.

Таким образом, в первые двадцать лет своего существования под управлением В. Струве Пулковская обсерватория действительно сделалась для России тем центральным учреждением, каким ей надлежало быть. И статуты, выражающие ее назначение, относятся к деятельности обсерватории, как условия любой геометрической теоремы к ее доказательству. Из всех предприятий, имеющих целью удовлетворение нужд России, Струве умел извлекать пользу для науки. Например, при одной из геодезических работ Струве пришлось производить измерение по льду озера Верц-ярве. Он заметил, что температура льда в этом случае играла большую роль. Отсюда – ряд опытов над расширением льда от температуры, научная обработка вопроса и так далее.

В области геодезии, как и в сфере астрономии, поражает рано проявившаяся склонность Струве к решению назревших вопросов и беспримерная верность тому, что занимало его ум в молодости; наш астроном расширял свои планы, но никогда не изменял им. Мы видели, как Струве, производя измерение Лифляндской губернии, задумал измерить дугу меридиана в Остзейских провинциях; не останавливаясь, он работал в этом направлении в Дерпте; затем ученики под его руководством произвели такое же измерение в Финляндии, а Теннер работал над тем же вопросом в Литовских провинциях. Деятельность в Пулкове, поглощавшая первое время весь досуг Струве, не остановила этих предприятий, сопряженных с большими трудностями.

В 1844 году Теннер дошел до Днепра; в это время к нему присоединился Струве, и они, вместе идя через Бессарабию, дошли до Дуная. Затем Струве отправился в Стокгольм и возбудил желание у шведских и норвежских астрономов продолжать задуманную им работу к северу между Торнео и Ледовитым океаном. Пулковская обсерватория также принимала участие в этих трудах. Сверх того, Струве собрал все эти наблюдения, обобщил их и издал подробное описание в двух томах; он принялся за третий том, но занятия его были прерваны жестокой болезнью, о которой мы будем говорить после. Продолжение этого своего сорокалетнего труда, известного под названием “Скандинаво-русское измерение дуги меридиана”, Струве принужден был предоставить своим помощникам.

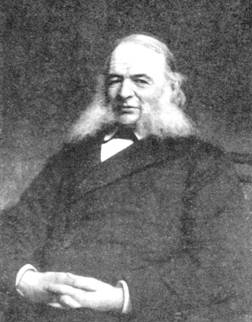

В. Я. Струве. Портрет, написанный датским художником Иенсеном зимой 1843/44 года зимой в Пулкове

Говоря о деятельности Струве в Пулковской обсерватории, следует упомянуть о его замечательном труде, относящемся к непосредственному сравнению между собой образцов единиц измерения, употребляемых в различных странах в геодезии. Это было необходимо для того, чтобы прийти к общим выводам из всех произведенных в разных странах измерений дуг меридианов и параллелей. В этом труде принимали участие все работавшие в то время в Пулкове.

В круг обязанностей директора Пулковской обсерватории входило также предоставление молодым ученым возможности научиться практической астрономии и подготовка будущих руководителей геодезическо-географических работ в России. Вильгельм Струве в своей педагогической деятельности строго различал эти две различные цели, поэтому и при описании последней нам необходимо придерживаться того же деления.

Посмотрим вначале, что сделано им для образования молодых ученых вообще. С самого основания Пулковской обсерватории она привлекала к себе молодых людей, получивших университетское образование; многие из них заняли впоследствии кафедры астрономии в университетах или места астрономов в обсерваториях. Приобретая знания и навыки, необходимые для будущей деятельности, эти люди приносили несомненную пользу самой Пулковской обсерватории, потому что составляли хорошую рабочую силу. Некоторые из них во время такой подготовки успели уже заявить о себе в науке. Занимавшиеся вычислениями, необходимыми для обсерватории, они получали небольшое жалованье; это давало им возможность содержать себя собственным трудом, продолжая занятия наукой. Пулковская обсерватория открывала, следовательно, доступ к науке и беднейшим ученым. Лекционного курса в ней не читали, не существовало также никаких экзаменов. Ни то ни другое не мешало обсерватории строго и неусыпно руководить занятиями молодых ученых, оказывать им помощь и проверять их знания. Удаление людей неспособных или совсем несклонных к занятиям наукой совершалось “домашним” образом – естественным порядком, без всяких формальностей, оскорбительных для самолюбия. Таких случаев было очень немного. Большинство изучавших астрономию в Пулкове тотчас находили применения своим знаниям; все, окончившие курс в русских университетах, прямо из Пулкова поступали на государственную службу. В числе изучавших астрономию в Пулкове при Вильгельме Струве были также иностранцы: Фридрих Оом из Португалии – директор обсерватории в Лиссабоне; Георг Линдгаген из Швеции – член Академии наук в Стокгольме; Швейцер из Цюриха – директор Московской обсерватории; и еще трое: один датчанин, умерший в молодости, и два немца, судьба которых осталась неизвестной. Итак, из всех иностранцев, учившихся в то время астрономии в Пулкове, один только Швейцер получил место в России; все остальные, очевидно, приезжали в Россию с чисто научными целями, а не ради материальных расчетов. Это служит доказательством той славы, которой пользовался Струве во всей Европе и как преподаватель. Из числа всех тридцати семи молодых людей, изучавших в Пулкове астрономию с научной целью, тридцать были русские подданные. Из последних пять финляндцев по происхождению (в числе их известный математик Линделёф) и девять немцев из Остзейских провинций; остальные шестнадцать – славяне: русские и поляки.

Многие русские астрономы того времени принадлежали к “Пулковской школе”, которая сама была, как мы видели, чисто немецкого происхождения.

Перейдем теперь ко второй группе учеников Струве, состоявшей из практических деятелей – офицеров Главного штаба, корпуса топографов и флота; все они за немногими исключениями чисто русского происхождения. Мы знаем, что еще в Дерпте к Струве приезжали учиться русские офицеры, командированные большей частью правительством; некоторые из них становились его деятельными сотрудниками. Когда Струве переселился в Пулково, то число его военных учеников значительно увеличилось. В этом отношении большое значение имело основание геодезического отделения при Николаевской академии Генерального штаба; офицеры этого отделения завершали свое образование двухлетним практическим курсом в Пулкове. Для них пришлось построить новые здания и организовать целый институт. Вначале Струве со всеми занимался сам, впоследствии это сделалось невозможным. В 1856 году практическими работами офицеров руководил старший астроном Пулкова, уже тогда известный своими работами Вильгельм Карлович Деллен, а профессор Савич читал им лекции по астрономии в Петербурге. Оба они были учениками Струве, лично ему преданные и как нельзя лучше знакомые с его методами.

Глубокое уважение к учителям не мешало развитию самостоятельности, последняя же не уменьшала первого. В. К. Деллен, сверх того, был связан со Струве узами родства: он женился на старшей дочери своего учителя.

Хорошая библиотека, представляющая несомненную важность для всякой обсерватории, была сущей необходимостью для Пулкова вследствие отдаленности его от всех других библиотек. При каждом подобном учреждении должна быть своя библиотека, соответствующая специальности; Пулково же нуждалось, помимо того, в библиотеке не только по части астрономии, но также по математике и физике. Струве, разумеется, позаботился об основании Пулковской библиотеки. Император Николай пожертвовал Пулкову купленную им библиотеку Олберса; таким образом, и здесь им было положено начало. Во время директорства Струве Пулковская библиотека по своим книжным богатствам вскоре заняла одно из видных мест среди европейских библиотек. Многие сочинения были куплены Струве в Германии, другие получены в обмен на собственные издания, третьи присланы в подарок. В 1865 году библиотека заключала в себе 9200 больших сочинений и 9600 диссертаций.

Струве искренно радовался богатству своей библиотеки и мог с гордостью сказать, что трудно было найти выдающееся сочинение по астрономии, которого не имелось бы в Пулкове. Но он также хорошо понимал, что богатство – это еще не все. Для того чтобы ученому легко и удобно было пользоваться библиотекой, необходимо, чтобы в ней царили строгая система и порядок. Струве, зная по опыту, как дорого ученому время, позаботился, чтобы отыскание нужной книги было сопряжено для него с наименьшим трудом. Он облегчил этот труд изданием своего превосходного каталога. Первое издание каталога относится к 1845 году, второе было предпринято Вильгельмом Струве в 1860 году и закончено его сыном Отто. Этот каталог представляет обзор существовавшей в то время литературы по астрономии и предметам, соприкасающимся с ней. Так как Пулковская библиотека ежегодно приобретала большое число книг, то приходилось издавать добавления к каталогу. Вскоре она так прославилась своим порядком, что ею пользовались и иностранные ученые; случались, между прочим, просьбы французского астронома Араго выслать ту или другую книгу; в Париже, конечно, были все нужные ему книги, но их трудно было отыскать. В Пулкове можно было найти и редкие манускрипты, например сочинения Кеплера, купленные за сто лет до основания Пулковской обсерватории Екатериной II и хранившиеся до того времени в Академии наук.

Профессор Фриш в Штутгарте воспользовался этими манускриптами для издания сочинений великого реформатора астрономии; они заключают в себе много ценного, относящегося к биографии и научным взглядам Кеплера.

При основании Пулкова было решено, что оно, по примеру других обсерваторий, будет ежегодно печатать отчеты о произведенных астрономических наблюдениях. Но как истинный ученый Струве отказался от подобного издания в первое время существования обсерватории. Это было возможно в Дерпте, где он долгое время работал один. В Пулкове же работы по приведению обсерватории в должный вид были слишком сложны, особенно вначале. Однако через пять лет после основания Пулковской обсерватории Струве издал особый отчет о ее широкой деятельности за этот промежуток времени. Затем периодические отчеты обсерватории появлялись без задержек.

Мы уже не раз говорили, что жизнь каждого замечательного человека имеет свою особенность: ясность и точность были самыми выдающимися чертами Струве. Совершенствуя свои инструменты и способы наблюдений, он в то же время совершенствовал и самого себя. Бросается также в глаза удивительная последовательность, которую он проявил в создании Пулковской обсерватории, и тонкая артистичность в самом исполнении своих широких планов. В описании Пулковской обсерватории, изданном Струве в 1845 году, эта артистичность проявляется во всем своем разнообразии; видно, что все мелочи приняты были во внимание и употреблены для достижения одной великой цели.

До шестидесяти четырех лет Струве неизменно имел цветущий здоровый вид; никогда самые близкие к нему люди не замечали в нем ни малейших признаков какого-нибудь недомогания. Умственные силы его отличались такой свежестью, что он легко мог не замечать своих лет.

Обсерватория, сразу хорошо “поставленная”, как нельзя лучше справлялась со всеми затруднениями. Струве то и дело представлял доклады о новых научных экспедициях и открытиях своих сотрудников, не говоря уже о его собственных трудах. “Bulletin physico-mathematique”[5] Петербургской Академии наук в эти годы полон сообщений В. Струве. В 1851 году он проявил большую энергию при организации наблюдений полного солнечного затмения, произведенных в различных местностях России. Теперь у него было много союзников, в трудах его принимало участие наше Географическое общество и все другие обсерватории России, с которыми Струве находился в деятельных и непрерывных сношениях. В докладах учеников Струве, относящихся к пятидесятым годам, замечается сильное влияние их славного руководителя. Укажем, например, на доклад Линдгагена об экспедиции в Норвегию для определения длины дуги меридиана; его можно было бы принять за доклад самого Струве по горячей преданности делу науки, по строгому отношению к наблюдениям и по естественности и простоте самого изложения. То же самое относится к известным нам докладам Савича, Отто Струве и других ученых.

ГЛАВА VII

Струве в последние годы своей научной деятельности и жизни. – Болезнь и смерть. – Наследственность таланта в семействе Струве

С годами административные способности В. Струве заметно стали ослабевать, он постепенно утрачивал страсть руководить и распоряжаться, все меньше и меньше уделял внимания работам других и все более сосредоточивался на своих собственных трудах. Всегда неутомимый труженик, он под старость не мог оторваться от предмета, раз овладевшего его мыслью. Невольное, пассивное внимание брало, очевидно, верх над произвольным, активным. Разнообразие обязанностей стало его утомлять, – такая перемена в нем составила особенность внутренней организации. Обыкновенно бывает наоборот: ученые под старость перестают работать сами и с большим усердием отдаются преподаванию. Эти перемены в характере знаменитого астронома послужили только на пользу науки и не принесли никакого ущерба Пулковской обсерватории. В то время сын Струве, Отто, был вторым астрономом обсерватории и проявлял такие выдающиеся способности администратора и руководителя, что директор со спокойной совестью предоставил ему исполнение многих своих обязанностей. Сын где мог заменял отца; но везде, где отец был незаменим, он действовал сам. И на долю обоих приходилось много труда.

Отто Струве. Портрет, написанный художником И. Н. Крамским в 1887 году

В 1857 году в первый раз родные и друзья В. Струве заметили в нем проявление усталости и уговорили взять отпуск для поездки за границу. Однако он не отдыхал, но пользовался своей поездкой, чтобы встречаться с учеными иностранных государств для обсуждения вопроса о градусном измерении по долготе, которое должно было простираться через всю Европу от Астрахани до Атлантического океана. Этот план, однако, был несколько изменен: решено было такое измерение произвести между Валенсией в Ирландии и Орской крепостью в Оренбургской губернии.

Начальный пункт градусного измерения Тартусская астрономическая обсерватория после перестройки башни в 1824 году.

В то время уже во многих государствах производилось измерение участков земли с различными целями; Струве горел желанием соединить эти разрозненные труды в одно целое. В его голове зрел план упомянутого грандиозного научного предприятия. Он успел вызвать в Англии и на континенте интерес к общему делу. В этой последней научной миссии Струве сделал блестящее употребление всех своих способностей и свойств характера. Здесь пришлось ему иметь дело не только с учеными людьми всех наций, но также и с высокопоставленными лицами всех государств, в руках которых, как всегда, находились материальные средства. Нужна была житейская опытность Струве, чтобы убедить в пользу такого предприятия людей с различными мнениями и взглядами. Струве питал надежду, что такой труд послужит решению геодезическим путем вопроса о форме и величине Земли.

В начале 1858 года тихая, трудовая жизнь пулковской колонии астрономов шла своим обычным путем; родственные связи закреплялись общими научными интересами, а последние, в свою очередь, очень часто приводили к. первым. По воскресеньям у Струве обычно все собирались вместе. 14 января, в день рождения жены старшего сына, обнаружилась болезнь В. Струве, которая быстро разрушила его силы и свела его в могилу. Это горестное событие навсегда врезалось в память членов его многочисленного семейства. Оно случилось вскоре после смерти вдовы одного из младших братьев астронома. В. Струве очень беспокоила участь племянницы; он, как всегда, спешил на помощь своим близким. В этом случае он поручил своему зятю астроному Деллену съездить в Дерпт и хорошенько разузнать о ее положении. Исполнив это поручение, В. К. Деллен возвратился в Пулково в роковой день к вечеру, когда вся семья и гости собрались у О. Струве. Во весь вечер зятю не представилась возможность поговорить с тестем о деле. Маститый ученый отличался обычным своим добродушием и веселостью, и никому не приходило в голову, что ему, мирно раскладывающему пасьянс, грозит опасность. После отъезда гостей члены семьи собрались в кабинете хозяина, но В. Струве не пожелал выслушать рассказ зятя о результатах его поездки в Дерпт и просил отложить этот разговор до следующего дня, а старший сын напомнил отцу, что завтра необходимо ехать в Петербург, чтобы присутствовать на заседании в Академии наук, на котором предстояло обсуждение очень важных вопросов, непосредственно касавшихся Пулкова. Струве, как оказалось, и сам отлично помнил, что нужно было ехать в Петербург, но при всем том обнаруживал стремление остаться дома. Это никого не удивило, потому что склонность знаменитого астронома к домашней жизни и кабинетным занятиям все возрастала, и он, как говорится, становился все тяжелее и тяжелее на подъем. Всем членам его семьи часто приходилось противодействовать этой возраставшей склонности, особенно же энергично восставал в этом случае Отто Струве, превосходно знавший дела своего отца. Большей частью отец легко уступал почтительным, ласковым, но упорным настояниям сына. На этот раз он объявил, что не поедет в Петербург, потому что у него болит шея и ему трудно одеться. Это слово “болит” как непривычное в устах Василия Яковлевича встревожило всю семью; сыновья и зять попросили показать больное место и к ужасу своему увидели страшное зрелище – сильно развившийся карбункул. Все были поражены мужеством и терпением старика, который сознался, что, не чувствуя боли, не придавал этому важности. О поездке в Петербург, разумеется, не могло быть и речи; больного уложили в постель и послали за доктором. К несчастью, эта болезнь вызвала более опасные и тяжелые последствия: некоторое расстройство деятельности спинного и головного мозга и душевную болезнь. Долгое время Струве находился между жизнью и смертью. К счастью для него, он не сознавал своего положения, и одно время память его так ослабела, что он забыл весьма многое, относившееся к ближайшим событиям его жизни, преимущественно ко времени его болезни. Из его памяти изгладились следы самых сильных потрясений и глубоких впечатлений, испытанных им перед болезнью. Мы говорили уже о путешествии Струве за границу с научной целью в 1857 году. Возвращаясь в Петербург, он узнал в Берлине о трагической смерти пастора Морица: тот утонул в Неве во время катастрофы, случившейся с пароходом. Многолетняя дружба связывала В. Струве с пастором Морицем и со всем его семейством. Смерть эта сильно его огорчила, помимо того он сокрушался об участи осиротевшего семейства. И все это болезнь вытеснила из его памяти. Когда миновал первый период болезни, Струве мало-помалу начал обращать внимание на все окружающее; он удивился, увидев дочь Морица у себя в доме в глубоком трауре, и, спросив свою жену о причине этого, был поражен ее рассказом о смерти пастора Морица, как будто слышал о ней в первый раз. Он мягко упрекал своих близких, что они скрыли от него это несчастье из боязни огорчить его, и говорил: “Ну как можно утаивать такие вещи, – прошу вас, как бы я ни был болен, не скрывайте от меня ничего такого!” После небольшого промежутка времени Струве снова до такой степени забыл о смерти Морица, что, увидев дочь его в трауре, страшно удивился и предложил жене своей известный нам вопрос; затем последовали то же огорчение и те же упреки…

Забывая недавнее прошлое, Струве как нельзя лучше помнил отдаленные времена, можно сказать больше: они сделались для него настоящим, и он жил воспоминаниями своей юности и первой молодости. Он рассказывал своим близким такие подробности той поры своей жизни, которых они никогда не слышали от него прежде. Чаще всего больной говорил о своем переселении в Дерпт из Альтоны и первом времени своего житья-бытья в этом городе. Малейший внешний предлог вызывал у него целый ряд воспоминаний; перед ним вставали картины прошлого, быстро сменявшиеся одна за другой, как в панораме.

Пребывание за границей в Висбадене и в Алжире, старания искусных врачей и заботливый уход жены и дочерей спасли жизнь В. Я. Струве, но все это не могло возвратить ему прежнего здоровья и сил. Научная деятельность его была кончена. В мае 1859 года он вернулся в Петербург и возобновил свою деятельность, но, чувствуя себя не в силах продолжать свой гигантский труд, в 1861 году испросил себе увольнение от всех служебных обязанностей; место директора обсерватории занял его старший сын, после чего маститый ученый оставил Пулково и поселился в Петербурге. В Пулкове все так живо напоминало ему о покинувших его силах, физических и духовных, и это воспоминание тяжело было испытывать постоянно, поэтому Струве проводил в своем Пулкове только летние месяцы.

Любовь к науке была так сильна у В. Струве, что он, несмотря на болезнь и слабость памяти, продолжал работать и готовил к печати новое сочинение: свод учения о двойных звездах; последнему суждено было, однако, остаться неоконченным, оно не было напечатано, потому что значительно уступало другим трудам этого великого естествоиспытателя. В последние годы своей жизни Струве главным образом принадлежал своей семье. Теперь это был славный воин после битвы, после победы.

В. Я. Струве.

Портрет Струве, относящийся к тому времени, резко отличается от фотографии, снятой незадолго до его болезни; из пожилого, но вполне бодрого человека Струве вдруг превратился в старика. Повелительное и строгое выражение лица совершенно исчезло и заменилось грустным, мягким, почти кротким; на тонких и синевато-бледных губах появилась снисходительная улыбка, неизвестная прежде самым близким его друзьям. Конечно, он не мог измениться совершенно. И снисходительность, и доброта были свойственны ему и прежде, но теперь они проявились с большей силой, потому что другие черты характера стушевались. Напряженная деятельность, желание как можно лучше употребить время на пользу науки налагали на него печать внешней суровости во время разгара его деятельности. Теперь все это миновало: некуда было торопиться, нечего приказывать, не с кого взыскивать; естествоиспытатель, директор обсерватории превратился в больного и доброго человека, который с кротостью переносил свою болезнь и ни одной услуги не принимал без самой трогательной благодарности. В это грустное время близкие Струве лучше чем когда-нибудь могли оценить его чудную душу… Любовь, дружба и уважение всех знавших Струве смягчали до некоторой степени его нравственные страдания и делали тягостную жизнь более или менее сносной. В 1863 году Струве праздновал пятидесятилетний юбилей своей научной деятельности. Силы маститого ученого в этот знаменательный день проявились с необыкновенной свежестью, но это было только последней вспышкой угасавшего пламени. Близкие люди с тревогой замечали, что силы Струве с каждым днем падали, и ждали его кончины с часу на час. Однако он продолжал жить и дождался последнего радостного дня в своей жизни – двадцатипятилетнего юбилея Пулковской обсерватории, который торжественно праздновался русскими астрономами.