Полная версия:

Правда сталинской эпохи

Эти сталинские слова стали пророческими: через десять лет Гитлер попытался не просто смять, а уничтожить СССР, но ему это не удалось: в 1941 г. он столкнулся не со слабой аграрной страной, а с мощной индустриальной державой. Всего за две пятилетки в СССР были созданы станкостроение, авиационная, тракторная, автомобильная и оборонная промышленности.

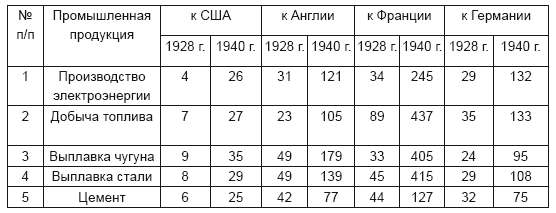

В результате индустриализации в 1927–1940 гг. в стране было построено около 9000 новых заводов, общий объем промышленной продукции вырос в 8 раз, и по этому показателю СССР вышел на второе место в мире после США (см. табл. 1.2).

Таблица 1.2. Объем промышленного производства в СССР по отношению к развитым западным странам (в%) после индустриализации

Структура советской промышленности при этом не была милитаризированной, как пытаются это представить антисоветчики. Известный шведский историк Леннарт Самуэльсон, научные интересы которого с 1992 года связаны с проблемой становления и развития советского военно-промышленного комплекса, в монументальном труде «Красный колосс» пишет: «… Имеющиеся данные свидетельствуют…о том, что хотя в 1930–1932 гг. и была заложена основа современной армии (оснащенной танками, самолетами автоматическими винтовками и другими видами вооружений), военное и партийное руководство отвергало аргументы плановых органов (Снитко), а также отдельных военачальников (Тухачевский), настаивавших на создании массовой армии, которая была бы вооружена десятками тысяч самолетов и танков.

Вместо этого составители планов следовали «модели индустриализации», предусматривающей создание такой структуры промышленности, которая соответствовала представлениям советских экономистов о развитой экономике (образца США), гражданский сектор которой (в особенности это касалось машиностроения) мог быть мобилизован в случае войны. Как следствие, в Советском Союзе был создан ряд секторов промышленности, имевших двойное назначение, – ярким примером могут служить автомобильная, тракторная, авиационная и химическая промышленность…

В той мере, в какой доступная нам информация позволяет судить о намерениях плановиков и военного руководства в 1933–1934 гг., представляется некорректным описывать создание и развитие в этот период оборонной промышленности в терминах милитаризации экономики…

Принципы и методы мобилизации промышленности были одинаково в ходу и в Советском Союзе, и в западных государствах, таких, как Италия, Франция и, особенно, Германия… Сам термин «милитаризация» не совсем подходит для данного контекста, поскольку описываемая подготовка сводилась только к планированию, а не к реальному производству. Однако реализация планов развития оборонной промышленности в 1938 и 1939 гг. демонстрирует сдвиг в сторону милитаризации экономики, причем применение термина представляется в данном случае более точным и оправданным…[7]

Британская энциклопедия так оценила итоги индустриализации СССР: «В течение десятилетия СССР действительно был превращен из одного из самых отсталых государств в великую индустриальную державу; это был один из факторов, который обеспечил советскую победу во Второй мировой войне».

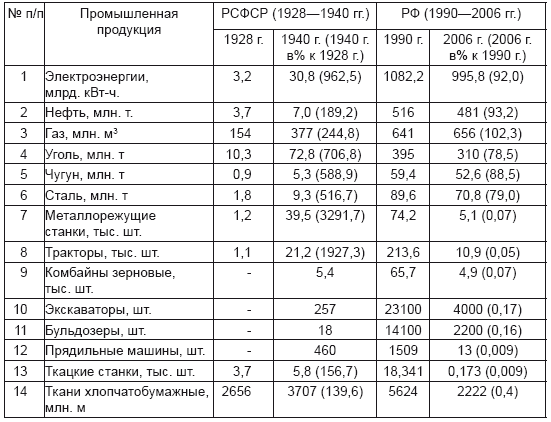

* * *Результаты индустриализации выглядят особенно впечатляюще на фоне деградации промышленного производства в современной России (см. табл. 1.3.) [30, 31]. Отметим, что металлорежущих и ткацких станков, тракторов, комбайнов, прядильных машин и хлопчатобумажных тканей в России в 2006 г. было выпущено меньше, чем в 1940 г.

Таблица 1.3. Промышленная продукция в РСФСР (1928–1940 гг.) и РФ (1990–2006 гг.)

Коллективизацию сельского хозяйства СССР антисоветчики тоже считают следствием догм марксистской идеологии. Мол, большевики все стремились обобществить, включая женщин и кур.

Лопатин Л.Н., Лопатина Н.Л. утверждают, что «коллективизация была частью социального эксперимента, проводимого в соответствии с марксистскими теоретическими представлениями о социализме». В методическом пособии «Конспекты уроков по истории России XX в: 9 кл.» коллективизация считается следствием теории социализма, требовавшей утверждения общественной собственности на средства производства.

Действительными причинами коллективизации были стремление советского руководства наладить бесперебойное и нормальное снабжение народа продуктами и обеспечить продовольственную безопасность страны. А мешала решению этих естественных задач низкая товарность сельского хозяйства страны.

Выдающийся отечественный экономист В.С. Немчинов в своих работах показал, что до 1917 г. более 70 % товарного (т. е. выставляемого на продажу) хлеба давали крупные хозяйства, использующие наемный труд. После революции земли этих хозяйств были переданы крестьянам – число крестьян-«единоличников» выросло в стране на 8–9 млн. чел. И хотя в целом производство зерна к 1928 г. выросло на 40 %, почти все оно потреблялось крестьянами, только 11,2 % крестьянского хлеба шло на продажу – почти в 2 раза меньше, чем до 1917 г. Между тем, численность городского населения быстро росла, и уже в 1927 г. возникли трудности с хлебозаготовками, а к 1928 г. хлеба, продаваемого крестьянами, стало не хватать. Пришлось вводить в стране хлебные карточки.

Низкая товарность сельского хозяйства СССР в то время объяснялась тем, что основная масса крестьян работала в примитивнейших условиях, используя простейшие орудия труда (ручной сев, жатва косами и серпами, молотьба цепами и катками). При таком ведении хозяйства рассчитывать на высокую его товарность не приходилось: большинство крестьян были способны прокормить лишь самих себя и то с трудом. В 1927 г. в деревне 28,3 % крестьянских хозяйств не имели скота, а 31,6 % хозяйств – пахотного инвентаря. Только 69,6 % крестьян имели денежные доходы от ведения хозяйства, т. е. продавали свою продукцию на рынке.

Кризис хлебозаготовок можно было преодолеть только созданием крупных сельскохозяйственных предприятий. Реальными путями создания крупных сельскохозяйственных предприятий были кооперация и коллективизация. Кооперация была более понятна крестьянам, но она не могла освободить рабочие руки на селе для решения задач индустриализации. Поэтому создание колхозов было единственным приемлемым вариантом повышения товарности сельского хозяйства.

Но демографическая статистика не подтверждает мнение Сванидзе (см. табл. 1.4). И перед коллективизацией (в 1926 году), и после коллективизации (в 1939 году) сельское население РСФСР насчитывало 76,3 млн. чел., т. е. в период «жестокой коллективизации» численность сельского населения России не сократилась. Так что ни о каком «уничтожении крестьянства» в период коллективизации не может быть и речи. Деревня обезлюдела во время безумных хрущевских сельскохозяйственных экспериментов (более чем на треть в 50-е и 60-е годы) и в период перестройки.

Таблица 1.4. Население России (в сопоставимых границах 2000 г., млн. чел.)

Несмотря на трудное начало коллективизации, к концу 30-х годов прошлого века стало ясно, что своих целей она достигла: товарность сельского хозяйства возросла в 3 раза и достигла 38,5 %, валовой сбор зерна в СССР вырос на 42,6 % (с 40,8 млн. т, в 1927 г. до 59,6 млн. т в 1940 г.), коров у крестьян стало на 54,5 % больше (в 1927 г. было 29,9 млн. голов, а в 1940 г. – 54,8 млн. голов).

Колхозы оставались эффективными сельскохозяйственными предприятиями вплоть до уничтожения СССР: в конце 80-х годов прошлого века в СССР жило 5,5 % населения мира, из них только 15 % было занято в сельском хозяйстве. И при этом страна давала 11 % мирового производства зерна, 15 % хлопка, 27 % картофеля, 36 % сахарной свеклы.

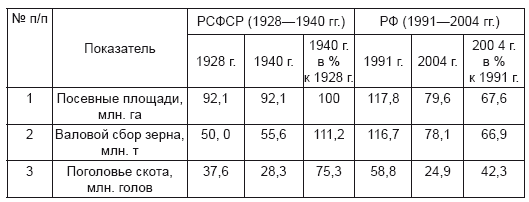

После контрреволюции 1991–1993 гг. сельское хозяйство России стремительно деградировало, снизившись по отношению к 1990 году почти на 50 %, а посевные площади и поголовье скота в стране стали даже меньше уровня 1940 года (см. табл. 1.5).

Таблица 1.5. Сельское хозяйство в РСФСР (1928–1940 гг.) и РФ (1991–2004 гг.)

Глава 2

Фальшивый «архипелаг»

В отношении Главного Управления лагерей (ГУЛАГ) противники советской власти тупо пережевывают мифы о масштабах ГУЛАГа и о его роли в экономической жизни страны, а также о смертности в лагерях[8].

2.1. Масштабы ГУЛАГА: виртуальные и реальные

В СССР, как и в любой стране, существовали места лишения свободы для лиц, нарушивших закон. В период «холодной войны» одно из таких лиц – Александр Солженицын – в припадке ненависти к советской власти расширил отдельные островки пенитенциарной системы СССР до масштабов «архипелага», а другие доморощенные антисоветчики раздули ГУЛАГ до фантастических размеров – «до империи»[9].

И вот уже несколько десятилетий нас «стращают» масштабами ГУЛАГа. Гавриил Попов, к примеру, утверждает, что в стране перед войной существовали «…переполненные миллионами лагеря ГУЛАГа…». Эта его фраза означает, что в лагерях ГУЛАГа содержалось несколько миллионов заключенных, ну, по крайней мере, не меньше двух.

Рой Медведев, сообщал: «В 1937–1938 гг., по моим подсчетам, было репрессировано от 5 до 7 млн. чел… Большинство арестованных в 1937–1938 гг. оказалось в исправительно-трудовых лагерях, густая сеть которых покрыла всю страну».

Лев Разгон и Стивен Коэн «насчитали» уже 9 млн. заключенных, содержащихся в лагерях к концу 1939 г.

Игорь Бестужев-Лада утверждает, что «в исправительно-трудовые лагеря при Сталине загоняли одновременно до 13 млн. чел. – это была просто рабская, дармовая рабочая сила на страх другим».

По мнению Роберта Конквеста в 1939 г. в ГУЛАГе, находилось 25–30 млн. чел.

* * *На самом деле масштабы ГУЛАГа преувеличены антисоветчиками во много раз. «Густая сеть лагерей», о которой пишет Рой Медведев в 1940 г. насчитывала 53 лагеря, т. е. один лагерь на 500 тыс. кв. км. – на территорию, большую территории всей Германии. Численность заключенных ГУЛАГа в «ужасные» 30-е годы было в десятки раз меньше цифр, которые приводят Конквест, Рой Медведев, Игорь Бестужев-Лада и др.

В начале 90-х годах прошлого века были открыты архивы, и после их тщательного изучения и перепроверки В.Н. Земсков в 1991 г. в журнале «Социс» опубликовал статью «ГУЛАГ (историко-социологический аспект)», в которой привел данные о численности заключенных во всех местах лишения свободы в СССР с разбивкой по годам.

Эти сведения вызвали шок у антикоммунистов.

A. В. Антонов-Овсеенко в статье «Противостояние», опубликованной в «Литературной газете», высказал предположение о фальшивом происхождении используемых

B. Н. Земсковым документов и, следовательно, недостоверном характере публикуемых цифр. На эти обвинения В.Н. Земсков дал четкий и исчерпывающий ответ в журнале «История СССР». Вот что он написал: «…Вопрос о подлоге можно было бы рассматривать, если бы мы опирались на один или несколько разрозненных документов. Однако нельзя подделать находящийся в государственном хранении целый архивный фонд с тысячами единиц хранения, куда входит и огромный массив первичных материалов (предположить, что первичные материалы – фальшивые, можно только при допущении нелепой мысли, что каждый лагерь имел две канцелярии: одну, ведшую подлинное делопроизводство, и вторую – неподлинное). Тем не менее все эти документы были подвергнуты тщательному источниковедческому анализу, и их подлинность установлена со 100-процентной гарантией. Данные первичных материалов в итоге совпадают со сводной статистической отчетностью ГУЛАГа и со сведениями, содержавшимися в докладных записках руководства ГУЛАГа на имя Н.И. Ежова, Л.П. Берии, С.Н. Круглова, а также в докладных записках последних на имя И.В. Сталина.

Следовательно, документация всех уровней, которой мы пользовались, подлинная. Предположение о том, что в этой документации могли содержаться заниженные сведения, несостоятельно по той причине, что органам НКВД было невыгодно и даже опасно преуменьшать масштабы своей деятельности, ибо в противном случае им грозила опасность впасть в немилость у власть имущих за «недостаточную активность».

Статистика заключенных ГУЛАГа, приводимая А.В. Антоновым-Овсеенко, построена на свидетельствах, как правило, далеких от истины. Так, он, в частности, пишет в упомянутой статье: «По данным Управления общего снабжения ГУЛАГа, на довольствии в местах заключения состояло без малого 16 миллионов – по числу пайкодач в первые послевоенные годы». В списке лиц, пользовавшихся этим документом, фамилия Антонова-Овсеенко отсутствует. Следовательно, он не видел этого документа и приводит его с чьих-то слов, причем с грубейшим искажением смысла. Если бы А.В. Антонов-Овсеенко видел этот документ, то наверняка бы обратил внимание на запятую между цифрами 1 и 6, так как в действительности осенью 1945 г. в лагерях и колониях ГУЛАГа содержалось не 16 млн., а 1,6 млн. заключенных…

…Обвиняя нас в некомпетентности, А.В.Антонов-Овсеенко ставит нам в вину то, что мы не учли миллионы заключенных, предоставляемых ГУЛАГом для работы другим ведомствам. Нами же точно установлено, что они входили в общую численность заключенных ГУЛАГа, приведенную в настоящей статье».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Джордж Кеннан считается автором так называемой «стратегии сдерживания», игравшей важную роль в «холодной войне» Запада против СССР. Он всегда относился враждебно к общественному строю Советского Союза. В 1952 Кеннан был назначен послом США в СССР, но менее чем через год был объявлен советским правительством «персоной нон грата».

2

Киселев при этом повел себя, как и любой антисоветчик, вполне ожидаемо – он наплевал на все разоблачения и через год 22 апреля 2000 года снова показал на НТВ свой мерзкий фильм.

3

Определение А.Н Яковлевым и Л. Млечиным Октябрьской революции как контрреволюции безграмотно, т. к. Октябрьская революции не восстанавливала монархических порядков.

4

В современной исторической науке существует мнение, что и февральские, и октябрьские события 1917 года суть этапы одной «Великой русской революции», хронологические рамки которой 1917–1920 гг. На мой взгляд, это объединение некорректно, потому что февраль и октябрь 1917 года знаменовали собой начало принципиально различающихся «качественных изменений в развитии общества», т. е. это были две разные революции.

5

Февральская революция не стала Великой, потому что не успела оказать на мир какого-либо существенного влияния.

6

В советское время антисоветчики потешались над выражением «загнивающий Запад». Действительность оказалась еще кошмарней: Запад не загнивает, а вымирает.

7

Л. Самуэльсон объясняет этот «сдвиг в сторону милитаризации» возросшей к концу 30-х годов угрозой войны.

8

В попытках демонизировать советскую власть современные хулители даже приписывают ей приоритет в создании концлагерей. Бывший советский поэт, а ныне преподаватель провинциального американского колледжа Евгений Евтушенко в 2004 г. в «Новой газете» заявил следующее: «Ленин подписал декрет о создании первого в Европе концентрационного лагеря (курсив мой. – В. Л.) для инакомыслящих в Соловках еще в 1918 году…», а бывший советский писатель Борис Васильев в интервью газете «Аргументы и факты» повторяет эту ложь: «…Ленин, а не Гитлер, как мы привыкли думать, первым в мире организовал концлагеря…»

В действительности первые в мире концлагеря создали испанцы в начале антиколониального восстания на Кубе (1895 г.) и англичане в период англо-бурской войны 1899–1902 гг., а в Европе первый концентрационный лагерь был организован в начале Первой мировой войны австро-венгерскими властями в Талергофе (провинция Штирия).

9

В изданном в 2002 г. школьном учебнике (Канцва Л.А. «История России. Советский период: 1917–1941 гг.») есть даже девятистраничный параграф под названием «Империя ГУЛАГа» (сравните – на описание перевооружения Красной Армии в 30-х годах для подготовки к войне автору хватило лишь трех страниц).

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов