Полная версия:

Российский колокол № 7–8 (37) 2022

Вот с этим, пожалуй, согласиться можно, но что в лице Муму (или уж, скорее, в морде) отражена вся бесправная крепостная Россия и наш рассказ чуть ли не предвестник и вдохновитель Достоевского на «Преступление и наказание» – это полная чушь. Хотя это моё личное мнение.

Мне больше нравится версия, что в рассказе Ивана Сергеевича отражены, по мнению исследователей его творчества, реальные события, имевшие место быть в доме его матери, Варвары Петровны Тургеневой: как известно, она была весьма своенравной и жёсткой женщиной, оказывавшей огромное влияние на формирование личности писателя.

Думаю, в своём произведении классик не пытался отразить угнетённое положение крестьян в целом. Просто этот конкретный случай произвёл на него неизгладимое впечатление, что и неудивительно: не совсем понятно, зачем Герасим топил преданную ему собачонку, если мог не возвращаться к барыне, а уйти в деревню, что он в итоге и сделал…

Самодурство барыни и относительное безволие Герасима – уйти от помещицы и ума, и духа хватило, а собачонке сохранить жизнь побоялся – вопиющий случай, который не мог оставить мягкосердечного Тургенева равнодушным.

Чтобы поставить жирную точку в столь небольшом расследовании, отмечу следующее. Даже если бы Герасим умел говорить, а не мычать, чётко сформулировал собаке свои намерения и сказал бы ей: «Беги, я сейчас тебя топить буду!» – она бы никуда не убежала, а вернулась бы назад, к хозяину. Как там у Тургенева: «…пруд был небольшой…» Поверьте человеку – владельцу собаки, и не спаниеля, а чистокровного «немца»!

Игорь Корниенко

Родился в 1978 г. в Баку, Республика Азербайджан. С 1994 года живет в Ангарске (Иркутская область). Работал корреспондентом, ответственным секретарём, заместителем редактора в различных СМИ города. По образованию слесарь-ремонтник 3-го разряда. Прозаик, драматург, художник.

Произведения публиковались в коллективных сборниках, альманахах и толстых литературных журналах: «Дружба народов», «Октябрь», «Сибирские огни», «Москва», «День и ночь», «Полдень. XXI век», «Смена», «Байкал», «Енисей», «Сибирь», «Зелёная лампа» и др., в газетах «Культура», «Литературная Россия».

Автор книг прозы: «Победить море», «Игры в распятие», «Завтрашние чудеса». Лауреат городской конференции «Молодость. Творчество. Современность» в номинации «Литература (проза, драматургия)» (2003). Обладатель национальной премии России «Золотое перо Руси» (2005). Лауреат Всероссийской премии им. В. П. Астафьева в номинации «Проза» (2005–2006). Обладатель специального приза жюри Международного драматургического конкурса «Премьера-2010». Лауреат конкурса Игнатия Рождественского в номинации «Малая проза» (2016) и Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края (2019). Книга «Завтрашние чудеса» – победитель краевого конкурса «Издано на Алтае-2020» в номинации «Лучшая книга художественной прозы».

На Конференции Союза писателей России, входящей в программу Всероссийского совещания молодых писателей в Химках, по результатам читательского голосования Игорь Корниенко стал лучшим молодым писателем России 2021 года. Многократный участник форума молодых писателей в Липках, Химках. Стипендиат Министерства культуры РФ.

Создатель и бессменный координатор литературного проекта «Дебют плюс» (Ангарск, Иркутская область). Руководитель молодежной студии Ангарского литературного объединения «АЛО – пишите правильно!».

Член Союза писателей России.

Змея кусает себя за хвост

Сны возвращают назад.

Мечты подобны снам.

Во снах мечты сбываются.

Наяву?..

Калитка. Зелёная краска. Перед родительским днём красили вместе с бабушкой, много лет назад. Краска облупилась, покрылась грязными, рваными ранами. Обнажились кости досок, клыки ржавых гвоздей… Щеколда сорвана, но просто так не войти: калитка осунулась, постарела, вцепилась последними силами в землю. Клочья ощетинившейся травы: крапива на страже. Забор, омытый тысячами дождей, больше непохож на крепостные стены замка. Стар, хил, сер. Угрюмо косятся вразнобой доски, поддерживаемые стеблями плюща. Плющ тоже очень старый, нет той сочной, лоснящейся зелени. Пролежни сухих ветвей. Залысины…

Тогда же, за несколько дней до родительского, всей семьёй белили забор. Пьяненький батя торопил, спрятанная от мамы с бабушкой заначка ждала на заднем дворе между грядками с королевскими помидорами.

– Давай скорей, сына, скоро «В гостях у сказки» начнётся.

– Так не воскресенье, какие сказки?!

– Я сам тебе такие истории расскажу, только рот разевать успевай.

И я спешил.

Вишня встречала, низко склонив ветвистую голову над калиткой. Редкие чёрные переспелые вишни, лакомство детских лет, точками-кляксами смотрели сверху вниз беспросветной, беспощадной чернотой пистолетного дула.

«Предатель». Слышал, как шумят листья старого дерева: «Хватит патронов и на тебя!»

Дорожка у калитки – разбитые плиты. На одном уцелевшем от испытаний временем и войной куске плиты затёртая надпись синей краской – слово «МАМА».

«Пусть всегда будет мама!» – написали у врат в семейную крепость с младшей сестрой. Жгучим южным летним днём, в цветущую пору жизни, когда всё распускается, брызжет красками, благоухает, живёт…

«Пусть всегда будет мама!..»

Как заклинание. Молитва о счастье. Произнеси это много-много раз и почувствуй ток жизни. Мама – это жизнь. Дающая жизнь. Мама – природа! Сад. Искалеченный. Но выживший сад за зелёной калиткой с дряхлым забором.

Он вечен. Страж. Страж человека, оберегавшего его.

Дальше по дорожке к дому – абрикосовое дерево. Сейчас это лишь обрубок, вызывающе, грозно торчащий из сухой земли корявым пальцем, как укор. Памятник человеческой слабости, жестокости.

В тени дерева скамейка. На ней поздними вечерами, когда небо ближе к людям, смотрит яркими звёздами в глаза, мы любили разговаривать обо всём на свете. А с появлением телескопической трубы – папа купил в мой двенадцатый день рождения – затаив дыхание считали пятна на полной Луне и отслеживали полёт звёздочек-спутников…

Красили всегда скамейку под цвет калитки, как и заборчик, что тянется вдоль дороги к дому.

Дорога чувств и переживаний. Следы прощаний и встреч. По ней в рождение и в последний путь… Дорога вечная. Бесконечная…

Асфальт в жаркие июльские дни становился мягким, дышал под босыми ногами.

Тогда, в последний день, шёл дождь, а в лужах на дорожке не было привычных отражений: ни облаков, ни зелёной листвы…

– Ты уже проводила нас навсегда. Ты знала, – сказал тихо, но всё же спугнул одинокого воробья, прятавшегося под дверным козырьком.

Дверь, вечно голубая, со стеклом-окошком посредине, никогда не запиралась в прошлом. Когда можно босиком выбежать из дома, обжигая пятки, пробежаться до калитки и, чтобы без лишнего шума, не тревожа послеобеденный сон бабушки, перелезть через забор на улицу. А дальше в одних шортах, стреляя веснушками в улыбающихся прохожих, бежать навстречу ветру. Подпрыгивать и взлетать. Ноги знали дорогу. Бесстрашно шлепали по колючкам и лужам. Ты был непобедимым. Бесстрашным и сильным, нисколечко не обижался, когда называли сушёным Гераклом.

Справа от дома, если стоять к нему лицом, – пристройка, летняя кухня, утопающая в кустах тёрна и цветах: ромашках, нарциссах, сирени. Теперь здесь пустота. За пристройкой рос страж сада – тутовник. С могучим, неохватным стволом и раскинувшимися над домом ветвями. Великан приютил скворечник и качели и терпеливо оберегал с десяток ребятишек в сезон сбора тута. С него, забравшись в дождливый день по мокрому дереву, не боясь упасть, потому что знал, верил, что тутовник не позволит такому случиться, я и разглядел чёрные стрелы дыма – пожаров начавшейся войны.

Под ногами хрустнуло, спрыгнул с тутовника, вернулся к голубой двери – серо-грязной, покрытой лишайником.

Тутовника словно и не бывало никогда – выжженная земля, пепел… Стеклянной веранды из сотни мозаичных стёкол тоже нет – их не стало с первыми ударами ракет.

«Земля – воздух», «земля – земля» – до начала беды эти словосочетания были такими привлекательными для мальчишки: завораживающими, интригующими, – впрочем, как и все другие военные штуки…

Войнушка с соседним двором, где всегда побеждали «наши», вдруг ожила. Ненастоящее – стало дышать. Палки, выстроганные под пистолеты-автоматы, заблестели металлом. Налились свинцом. Палки стреляли пулями. Палки убивали насмерть.

Сердце, все это время застывшее наравне с дыханием в области души, пробудилось, когда, осмелившись, заглянул в рваную рану окна. Там, в растерзанной гостиной, под когда-то жёлтым плафоном лампы собиралась обедать семья. Сейчас – осколки камней и стекла под голубым небом крыши. Но это лишь для невооруженного глаза. Я сразу… даже не я, это глаза прошлого, глаза улыбчивого детства выхватили из хаоса крупицу спокойствия и тишины.

Слоник из набора слонов, выстроенных по росту на шкафу. Маленький, самый крохотный, слоник уцелел в битве. В войне.

Жёлтая капелька солнца смотрит в меня, а я уже ищу ручку двери, потому что знаю: выбить старую дверь не составит труда, только я ввек не сделаю этого. Я закрываю глаза и пролезаю, как делал больше сорока лет назад, в распахнутое окно лоджии, переливающейся разноцветной мозаикой.

Трава вместо привычного бабушкиного коврика, сразу у окна сундук, в нём хранятся вещи деда. Атрибуты двух войн. Третью, которую пережили мы, дед бы не пережил…

«Свои» не могут воевать со «своими».

Подбираю драгоценную находку. Сердце? Я стал одним большим сердцем. Душой. Я наконец ощутил, что такое – жизнь. Прикоснувшись к тому, что давно считал потерянным, мёртвым.

На слонике ни царапинки.

– Прости, – шепчу ему, – седьмой.

По какой-то случайности у нас оказалось два комплекта слоников – на верхней полке, между сервизами и чайниками. Обычно слоны стояли клином, знаком победы – V. Лишь подвыпивший отец мог замысловато выстроить их и убеждать нас, что именно так слоны и строятся во время битв.

Мама позволяла папе выпить рюмку-другую, он был главой, опорой, героем… Это потом, когда разлетелась мозаика окон и посыпалась с потолка штукатурка, отец оступился. Капитулировал. Исчез в алкогольном тумане, проиграв войну. Он сдался. Утонул в бутылке и сгинул в конце концов в неизвестности.

Мама и бабуля с двумя детьми (мной и сестрёнкой) продолжали сопротивление.

И дом с садом встали на нашу защиту.

– Слоник, прости, – губами прикасаюсь к пластмассовой горячей плоти. – Теперь мы вместе. Снова.

Прячу уцелевшего седьмого в левый карман, поближе к себе, и делаю шаг в гостиную.

Слева зал и спальня родителей, там всегда наряжали ёлку и принимали гостей. Ёлка переливалась огнями, наполняя зал и наши сердца праздником. Чудом.

Туда и подселили по указке народного фронта первых квартирантов войны – молодого капитана с женой, которые с трудом говорили по-русски.

По ним пришёлся первый удар.

Дворовая змея – гюрза коричневого цвета, больше метра длиной, судя по сброшенной коже, которую не раз доводилось находить в укромных местах сада и построек, дух дома. Бабушка верила, что это предок семьи – охранник очага и хозяин двора. И рассказывала, что Бог наградил змею, увенчав её голову короной, за то, что та спасла Ноев ковчег, хвостом заткнув в нём дыру.

У нашей змеи действительно была такая корона, чёрная, почти фиолетовая. Запомнил я на всю жизнь нашу случайную молчаливую встречу под виноградником на заднем дворе. Я мочился в траву, а змея, видимо разбуженная моим вторжением, медленно уползала между ног к густым зарослям ежевики у забора.

Я не успел даже испугаться, только когда чешуя исчезла совсем, натянул шорты и бросился к дому.

– Надо же, пописал на духа предков…

Испугался я в ту первую ночь с квартирантами. Они заняли зал и хозяйничали там, передвигали мебель, вносили вещи, говорили на тарабарском, а ночью дом разбудили нечеловеческие крики.

Бабушка потом рассказала, что молодая жена проснулась от громкого шипения, она зажгла свет, а на решётке, во всё окно, изогнулась наша гюрза.

Успокоила квартирантов бабушка, чаем напоила. Но на следующую ночь история повторилась. И на следующую…

Съехали же они, когда капитан с женой проснулись, а между ними вытянутой струной – змея. Лежит-полёжи-вает. В чём спали, так и выскочили из дома оккупанты. И ни в какую, наотрез отказывались возвращаться за вещами.

Помогал отцу собирать пожитки квартирантов войны, радуясь освобождению, и про себя, и вслух благодаря духа семьи и извиняясь за тот случай на заднем дворе.

Счастье было недолгим: в город вошли войска, в дом – солдаты.

Виноградник поселился в детской – она сразу за гостиной. Дикий, похожий на верёвки-канаты, с коричневыми листьями и сухими плодами, он стелился по исчезнувшему паркету, кроватям, книжным полкам… Слева от входа, напротив печки, была моя кровать, дальше – сестры. У большого, во всю стену, окна – письменные столы. С настольными лампами и карандашницами… За окном на железных подпорках – зелёным сводом виноградник. Пара прыжков – и вот они, гранатовые деревья.

Осенними ночами в тёплой кровати любил слушать, как лопаются переспелые плоды граната.

Деревья просыпаются, когда люди спят. Только пёс Рекс становился редким свидетелем бессловесной и непонятной перебранки.

Сад разговаривал в темноте: шорохом, шелестом, скрипом… Главный голос был, конечно, у старого тутовника, но старик спал вместе с домом. И за главного становился взрослый гранат – громкий, настойчивый, требовательный. С ним мог соперничать абрикос, но из скромности отмалчивался. Спорили два дерева алычи: кислая зелёная и красная сладкая. Айва пыталась докричаться с дальнего угла сада. Слива тогда, вместе с молодыми саженцами груши и яблони, просила быть благоразумными и не будить домашних. Вишни – скромницы, они со всеми соглашались. Инжир, мудрый и рассудительный, всегда прекращал споры на рассвете, и сад засыпал с первыми лучами, когда бабуля выходила во двор с поливочным шлангом.

Гранатники, три дерева в самом сердце сада и дома, разметили маршрут нашего отступления. Мы уходили. Сад и дом отпустили нас. Стены дома-крепости уже не могут защитить, и деревья не прикроют, не скроют, не спасут…

– Вы отпустили нас, – смотрел на уцелевший кусок стены дома: здесь висело зеркало, с помощью которого я ходил по потолку. Незабываемые ощущения, когда смотришь в отражение и боишься наступить на жёлтый плафон в гостиной. Когда каждый шаг – как в неизвестность. В начало. Начало конца.

И мы бежали, оставив сад и дом биться в одиночку.

На прощание абрикосовое дерево день за днём наливалось новыми плодами, не успевали их собирать. Ветки ломались под натиском огненных мини-солнц. Безжалостно абрикос махал нам, ломая и калеча себя.

Слива возле летней кухни засохла за одну ночь.

Попадали замертво птицы из скворечника на туте.

Дворовая змея не выползла и кончик хвоста не показала нам на дорожку. Дух остался с домом и садом. Остался ждать.

Мне часто потом снилось, как она ползёт вслед за уезжающим авто. Как умирает посреди шоссе, раздавленная грузовиком, но нас не оставившая. И я просыпался в ночи, и плакал, и не мог себе простить это бегство, и не мог ничего изменить…

Я ожидал, что на стене из трещин, обтянутых зелёным мхом, сложится слово «ПРЕДАТЕЛИ». Но вместо этого мох покрылся россыпью белых, словно рассыпана манная крупа, цветков.

Перешагиваю через дымоходную трубу; зимой, если подняться на задний двор, можно было увидеть застывший в морозном воздухе дымок, и я думал, что вот так человек соединяется с небом.

Иду, а на меня спасительным призраком ложится влажная тень от виноградных листьев.

Иду к одному уцелевшему гранатнику.

Поравнявшись с голыми ветвями дерева-скелета, замечаю крепко сбитый коричневый плод с кулачок ребенка на самой дальней ветке.

«В самом небе».

– Я вернулся, – тихо говорю дереву-любимцу. – Я знал, ты выстоишь!

Подул ветер, всколыхнул волосы, воспоминания.

Мама просила нарвать ей алычи для компота.

– Покрасней которые! – кричала вслед.

Алыча была соседкой троицы гранатников. Я спешил на улицу, было совсем не до алычи и компота. И всё бы закончилось для меня очень и очень плохо, может, и переломом позвоночника, и вечностью на инвалидной коляске или… Но когда, соскользнув с опасно высокой ветки, я летел вниз, веером над собой рассыпая собранную алычу, молодой гранатник потянулся ко мне, и, вместо того чтобы упасть спиной на землю, я куклой повис на его когтистых ветках.

– Он тебя спас, наш гранат, – пробовал компот отец.

Мама снова шлёпала меня, всхлипывала. И только маленькая сестра ничего не понимала.

Бабуля, как стемнело, долго ходила вокруг гранатников. Разговаривала с деревьями. Молилась.

– Ты ведь меня тогда спас, верно?! – сказал и потряс ветви в надежде, что собью уцелевший гранат.

Вишни не смогли дать отпор солдатам, когда, безликие, в камуфляже цвета хаки, с оружием наизготове, те один за другим вошли в зелёную калитку. Деревья хлестали ветками по каскам. Стреляли косточками – выбили нескольким захватчикам глаза. Воины ломали кирзачами плиты на дорожке к дому. Чёрными шрамами изрезали надпись – посвящение всем мамам!

Победно вошли в дом, гогоча и хрюкая. Били посуду, зеркала, выбрасывали книги… Крошили жизнь. Увечили…

Слоны бросились в бой со шкафа, но проиграли в неравной схватке, раздавленные солдатскими сапогами.

А с наступлением ночи, когда люди и нелюди спят, сад с домом разработали план атаки.

Тутовник рухнул с рассветом на палатки солдат. Им не хватило места в доме, и они разбили лагерь на помидорных грядках под могучим деревом. Первый лучик солнца стал сигналом к действию, гулко вздохнув, великан заключил в объятия незваных гостей. Оставив под собой кровавое месиво. Раненые и кто уцелел выползали из-под кусков дерева, тут их и поджидали хлёсткие лианы виноградника…

Следом за главой сада обрушилась крыша дома.

Оставшихся в живых врагов добивали гранатники. Взрываясь гранатами. Кроваво-алыми смертельными вспышками, взрывами окрашивая рассвет.

Размечая, как делал я не раз в контурных картах по истории и географии, красными стрелками и штрихпунктиром наше отступление на север.

– Ну вот, я вернулся, я бы всё равно вернулся, – оправдываясь, сказал уцелевшему гранату. – Алычи, твоей соседки, нет. Так посадим новую. Подружитесь. И тебе найдём приятелей. Ничто не проходит бесследно. Всё уничтожить не сможет ни жизнь, ни смерть. Что-нибудь да останется… И кое-что, но можно вернуть. Воскресить!

Обернулся. Увидел боковым зрением какое-то движение среди травы, и ёкнуло сердце: жива!

Дух дома, он ведь бессмертен!

И в подтверждение надо мной брызнул красным салютом последний выживший гранат:

– Здравствуй!

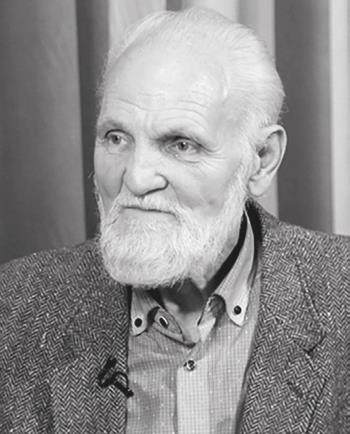

Владимир Крупин

Родился 7 сентября 1941 года в п. г. т. Кильмезь Кировской области. Русский советский писатель, публицист и педагог. Один из представителей «деревенской прозы». Пишет на православную тему. Главный редактор журнала «Москва» (1990–1992). Главный редактор христианского журнала «Благодатный огонь» (1998–2003). Лауреат Патриаршей литературной премии (2011). Почётный гражданин Кировской области (2016).

Лазарева суббота

Рука дрожит, сильно дрожит, даже трясётся. Но, чтоб ни на кого не думали, когда меня обнаружат, надо записать.

Я умираю. Стал выволакивать старое бревно, чтоб сжечь, перенапрягся и упал. В глазах потемнело, голову обволокло. И, сколько лежал, не знаю. Когда очнулся, может от холода, то всего меня колотила дрожь. Я икал и не мог встать. Костёр, на котором сжигал мусор, еле-еле дымился. Пламя могло и ко мне подобраться. Господь пожалел: не доходя меня, оно загасло.

Приполз, именно приполз, в свою избушку. Шарил какие-то лекарства – ничего нет. Попил оттаявшей воды из фляги. И сильно замутило. Стало рвать. Все жилы на шее вытягивало.

Темнеет быстро. Спички не нашёл. Но печь всё равно не истопить. Свечек бы побольше зажечь для нагрева воздуха, но спичек нет. Наверное, у костра выронил. Но уже туда не доползти, падаю. Ложусь. Тошнит. Рвать нечем. Лягу одетым. Одеяла ледяные. Сердце останавливается, так что могу и не успеть простудой поболеть.

Если не проснусь, простите меня, родные, простите.

Ночью. Замёрз окончательно. Но в темноте увидел, что огонёк в лампаде живой. Ноги не держат, хватался за спинку кровати, за стол. Еле вспомнил, где свечи. Страшно боялся загасить огонёк. Стал читать «Отче наш», губы сводит, зубы стучат. Господи, умираю! А всегда просил умереть после покаяния, исповеди, причастия, и вот… Господи, умираю. По грехам моим не осуди меня, дай свечку от лампады зажечь. И зажёг! И согрел ею, попеременно держа в руках, и левую ладонь, и правую. Потом вставил в подсвечник. Дальше легче. По стенке дошёл до кухонного стола, взял тарелок, в них натыкал свечей, которые зажигал от первой. В избушке посветлело, вскоре показалось, что потеплело. Воду пить боялся: несвежая. Даст Бог до утра дожить – закипячу.

«В руце Твои, Господи Боже мой, предаю дух мой…» Ложусь.

Нет, сразу встал. Что-то с головой. Умираю. Обносит слабостью. Стоять – ноги не держат, лежать – тошнит, голова падает в темное, с искорками, пространство. Сижу. К печке привалился – от неё могильный холод: зиму не топили.

Надо завещание написать. Какое завещание, не смеши людей. Ничего ты не нажил. А что есть, какое наследство, на то есть умная жена и хорошие дети.

Уснуть бы. Но лежать тяжело, мысли рвутся, всё время только дети и внуки в сознании. Какими-то наплывами.

Вот, оказывается, как умирают. А столько читал о смертях. Так читал же о монахах, молитвенниках. А наш брат, серый народ, умирает простенько. Вот остановится сердце, и всё. Господи, спаси и помилуй!

Попробую сидя дремать. Да, уже опять ночь. Что это? Или ещё первая не прошла, или новая наступила? Сколько же я тут? Сутки или больше? Какое-то бессознание.

Свечи освещают иконы. Очков нет. На память читаю молитвы, какие помню. Рвётся и память. Тысячи раз читал Покаянный канон, а сбиваюсь. Что, моя хвалёная память, захромала?

Очнулся. Утро. А утро ли? Вроде опять темнеет? Значит, опять вечер? Значит, день проспал? Или пять минут дремал? Нет, не пять: все свечи в тарелках догорели до корешка. Одна, толстая, мерцает. Какое-то тупое безразличие. Перечитал написанное. Смешно: завещание хотел писать. Небо, как свиток, совьётся, земля и всё, что на ней, сгорит, всякое железо сгорит, а ты туда же с клочком бумажки.

А ведь вправду вечер. Хорошо, свечей много. Но вряд ли эту холодину поборют. Термометр есть, но нет очков. Может, градусов восемь-десять.

Свечка эта толстая спасла, лампада-то погасла. Где масло, не помню. Место мне среди уродливых дев.

Свечи зажёг. Опять всё осветилось. Дров у печки нет, дрова на улице, да и все из-под снега. Не разгорятся. Печка страшно холодная, ещё и от неё леденит.

Деточки милые, ничего я не нажил, только на одно надеюсь: что будете хоть иногда вспоминать. Я вас очень любил, больше жизни любил. Но почему любил? Люблю, с любовью к вам умираю.

Сидел и силился вспомнить число и день недели. Какой год, неважно, да и число – тоже. А вот что сегодня? Вторник? Среда? Нельзя мне, если доживу, пропустить Лазареву субботу, Вербное воскресенье и начать жить в Страстной седмице. Но это всё за такими горами, на которые нет сил подняться.

Конечно, надорвался от тяжести. Дурак – он и умирает по-дурацки: нельзя же было после стольких операций хвататься за сырое бревно. Тебе говорили: не больше трёх килограммов. Мало ли что – батюшка благословил сжечь этот огромный холм отходов от строительства часовни, мусор, говорил же: «Ты потихоньку, сколько успеешь, столько и ладно». Мне же всегда надо больше всех.

Дрожь бьёт. Рука, видно по кривой строке, косым буквам, трясётся. Озяб. Ногам в ботинках холодно. Вчера промочил.

Так сколько же я здесь? Ночь, две? День, два? Три?

Какое-то тупое состояние. Надо оживать, молиться надо, ведь пропадаю. Есть надо. Но даже мысль о еде вызывает тошноту.

Господи, помоги затопить печку. Ну уж это стыдно просить: самому надо. Ну-ка, соберись, не будь нюней. А то скажут внукам: ваш дедушка и печку не сумел истопить, умер в холодной избе.

Видимо, сегодня среда всё-таки. Батюшка обещал приехать за мной утром рано в субботу.

Но чего считать дни, может, и часов не осталось. Как подпирает слабость, которая всё сильнее. Наша сила в нашей слабости? Так это о женщинах. А вот если бы тут была жена и ради неё надо было согреть избу, то как? Ведь истопил бы. Да, ради любимых нашёл бы силы. Ну и для себя найди! Ты же любимый у Господа.