Полная версия:

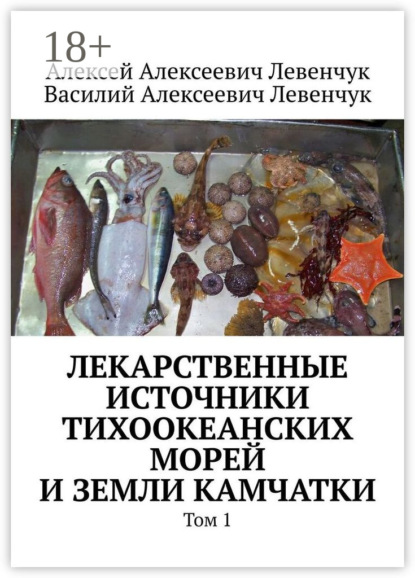

Лекарственные источники Тихоокеанских морей и земли Камчатки. Том 1

Ценные указания на родственные связи коряков дает современная быстро развивающаяся археология, находя вдоль камчатского побережья многочисленные остатки древних поселений – рыболовов и охотников на морского зверя. На сегодня по материковому побережью северной части Охотского моря и Камчатки уже учеными обнаружены около пятидесяти памятников культуры палео – коряков, ранние из которых датируются еще неолитом.

Палео – корякская культура характеризуется остро- и кругло-донными сосудами с ложно текстильными оттисками (аналогия Якутии и Прибайкалья), массивными архаичными теслами (аналог – ранний неолит реки Ангара) и каменными ножами и наконечниками стрел, также свидетельствующими о тесных связях их с континентальной Сибирью. В то же время древне-корякская культура, близка по укладу к эскимоской, но вместе с тем отличается от последней по ряду специфических признаков.

Одновременно археологи обнаружили связи древне-корякской культуры не только с внутриконтинентальным неолитом Сибири, но и с древними культурами Сахалина, нижнего Амура и даже Курильских островов.

Особенно заметные связи с нижним Приамурьем по керамике, каменным и костяным изделиям, наконечникам гарпунов, деталям собачьей упряжи, плетеным изделиям из растительных волокон.

Этнограф Нехорошков полагает, что в Северо-Восточной части Охотского побережья по соседству с коряками жило неизвестное этнографам оседлое племя наттов (натков). Полагают, что оно пришло с Амура и владело достаточно высокой культурой поисков и обработки руд, встречающихся в этом не изученном и не освоенной народами регионе, с довольно таки молодыми геологическими образованиями, о чем свидетельствует вулканическая активность полуострова, рождающая уникальные биологические формы.

При этом ученые логично делают вывод, что неолитические племена древних коряков около 4 тысяч лет назад возникли в результате ассимиляции внутриконтинентальных охотников, вышедших на побережье Охотского моря, и продвигающихся на север приамурских и многочисленных приморских племен, последний завершился формированием древне-корякского этноса уже на рубеже нашей эры.

Понятно, что повседневные связи эти не прекращались и в дальнейшем, о чём свидетельствует сходство узоров на металлических изделиях коряков и приамурских племен, отмеченное еще Михельсоном В. И. и Ивановым С. И.

В настоящее время коряки смыкаются на севере с чукчами, а на юге – с ительменами. Эти родственные по крови народы сегодня составляют единую общность чукотско-камчатской семьи языков.

Историческая временная ассимиляция палеоазиатов, к которым ученые относят коряков, чукчей, ительменов с типичными монголоидами (тюрками, тунгусо-манжурами), а также даже с хантами и самодийцами привели к большому сходству медицинской народной традиции этих народов и таковой медицинской традиции у тибетской медицины широко распространенной в Монголии, Сибири, и даже далекой отсюда Индии, Армении и Китая, богатого своей историей и медицинской практикой.

В двух знаменитых и независимых друг от друга трактатах по тибетским лекарственным средствам «Щелгон» и «Шелрен», которые были написаны в 1727 году, рассматривается 2292 (!) лекарственных средства с учетом повторов, древними авторами фактически описывается около 1220 (!) видов лекарственных средств (для сведения читателя на сегодня в широко представленном среди врачей «Лекарственном справочнике» Машковского Д. 1997 г., не раз и не два переиздававшемся в СССР и современной России, описывается не намного более около 1500 их экземпляров, хотя и отделяет эти два труда всего-то 270 лет и рывок в ХХ и ХХ1 веке в синтезе новых веществ и соединений, регистр которых уже сегодня достигает более 8 миллионов названий.

В этих поименованных выше древних трактатах все лекарственные средства разделены на 13 больших категорий:

– Драгоценные камни – — – — – — – — – 166

– Скальные породы – — – — – — – — – — 594

– Разновидности земли – — – — – — – - 31

– Вытяжки и соки – — – — – — – — – — – 150

– Деревья – — – — – — – — – — – — – — – — – 182

– Травы – — – — – — – — – — – — – — – — – — 142

– Ксенофиты – — – — – — – — – — – — – — 266

– Соли и щелочи – — – — – — – — – — – — -59

– Животные – — – — – — – — – — – — – — – 448

– Зерновые – — – — – — – — – — – — – — – — 42

– Воды – — – — – — – — – — – — – — – — – — -121

– Огонь – — – — – — – — – — – — – — – — – — 11

– Обработанные продукты – — – — – — 82

Понятно, что сегодня только органический синтез позволил человечеству в медицинский обиход ввести очень большое, ранее неизвестных групп веществ. Если в 1992 году было в России официально зарегистрировано 5699 лекарственных средств, то уже в 1997 году, т.е. всего пять лет спустя уже 11 800, и их прирост за это небольшое время составил около 6000 наименований.

В соседнем великом по площади и по нынешнему населению Китае в 1994 году 4453 фирмы изготавливали около 3500 наименования медикаментов в 30 разных лекарственных формах. При этом зарубежные фармацевтические рынки давно готовы к реализации экзотической и в чём-то удивительной для нас китайской всей их фармацевтической продукции.

Народнохозяйственный комплекс же Камчатской области и Магаданской областей, Корякского и Чукотского автономных округов, кроме реализации такого лекарственного ресурса как панты северного оленя, практически другие объекты, как лекарственное сырье не реализует, на чем естественно теряет значительные денежные средства, не говоря уже о переработке сырья на месте и вывода его на все мировые рынки.

Вместе с тем, эти удаленные регионы имеют огромные возможности по заготовке, переработке и продаже лекарственного сырья из кладовых морей, разнообразной северной флоры и фауны из зоны, считающейся во всем мире неким эталоном экологической чистоты (по мнению экспертов ЮНЕСКО).

У кочующих коряков, чукчей, эвенов, олюторов и ительменов постоянно под руками находились и находятся лекарственные дары природы, и практически не заготавливали их впрок, эти народы даже из-под снега с помощью оленя могли добыть высоковитаминную и значимую в их питании бруснику в свежемороженом виде, которая находит широкое применение в настоящее время как мочегонное средство, при заболеваниях почек и всего мочеполового тракта, а также при простудных заболеваниях и отеках при болезнях сердца, особенно его пороках, они могли добыть клюкву, шикшу, мороженную Камчатскую рябину, из подо льда выловить живую и всегда свежую рыбу, из прирученного ими оленя получить чистую кровь и костный мозг, как витаминный и биологически ценный продукт, использовать даже почки деревьев из желудка куропатки, попавшей зимой в их силки и многое другое.

Употребляя зимой свежую кровь оленя, богатую витамином С, из-за употребления последним из-под снега витаминных трав, почек и коры, мхов, мелких веточек, даже в районах Крайнего Севера и далеко за Полярным Кругом древний человек не страдал авитаминозом С – цингой, в противоположность мореплавателям и всем тем путешественникам, которые не имели такой древней традиции.

Это мы знаем и по описанию опыта экспедиции Витуса Беринга на Камчатку в 1728 году, когда в отчете и описании постоянно сквозит, что казаки сильно страдали этой болезнью в период вынужденных зимовок даже на юге Камчатского полуострова и только употребление отвара веток вечнозеленого кедрача, позволяло им поддерживать работоспособность и даже выздоравливать.

Кочевой характер жизни коряков и чукчей, а также близость культур и народных традиций тибетской медицинской школы, которая являлась составной частью соседней китайской, индийской и армянской медицинских традиций. Подробное описание традиций тибетской школы мы находим в еще одном источнике трактате «Бидэр-омбо», написанном в 1687—1688 гг. политическим деятелем и учителем Тибета Дэсрид-Санг Жей-Чжаму.

Этот 4-х томный труд являлся энциклопедическим собранием тогдашних достижений культуры и в нём были отражены эмбриология, анатомия человека, правила жизни, способы долголетия и здоровья, описываются применяемые лекарственные средства и известные человеку лекарственные растения на то время.

Глава о лекарственных средствах написана ламой медиком Данзан-Пунуокси. На то время этот автор сообщает о несколько меньшем числе лекарственных растений 560 и сырья из них. 56% из них было привозным из других стран, в том числе из Индии 62 или 23%, из соседнего Китая 26 или 10%, Передней и Средней Азии 15 или 6%. Собственно тибетских им было видов описано в этом труде около 119 или 44% от всех сообщениях об опыте их практического применения на то далекое от современности время.

Понятно, что эти традиции тибетской медицинской школы были широко распространены на территории нынешней Монголии, российского Забайкалья, где практиковалась широкая замена растений своими видами, произраставшими на месте и оказывающими аналогичное или близкое к оригиналу действие на организм человека при его заболеваниях.

В последующем Гаммерман А. Ф. показал, что на территории нынешнего Забайкалья используется также примерно 50% местной флоры и примерно около 40% это всё таки импортное сырье.

На Камчатке и в Магаданской области применение собственного сырья более значимо и последнее было обусловлено тем, что значительные расстояния, морские преграды не позволяли так широко и нужных объемах осуществлять завоз лекарств, тем более что в XVII-ХVIII веках авиационного транспорта ведь не было.

Привозными лекарствами могли более широко пользоваться береговые коряки, нымыланы, олюторцы, эвены при заходе кораблей в удобные гавани для отстоя и пополнения припасов воды и при береговой торговле, и товарном обмене.

Если и сегодня в тибетской медицинской традиции применяются многокомпонентные сборы, начиная с 2—5 и в среднем до 25 компонентов, а иногда и более, и только в 10 случаях применяются однокомпонентные сборы, то у коряков и чукчей чаще применяют довольно таки простые 1-2-3 компонентные сборы, и это не связано с бедностью самой флоры или фауны региона, а с более упрощенным восприятием ими существующей патологии и более широким общением с окружающей природой при движении по тундрам, где нет никогда засухи, и всегда можно менять состав используемых ими в быту сборов. При том, северный олень корякам и чукчам до сегодня не только давал кров и пищу, но и сам указывал (поедая их) на те растения, которые для него не вредны и которые оказывают определенный лечебный эффект.

При этом, живя в более суровых условиях, как и северный олень, рядом с ним в условиях сурового климата коряки и чукчи и камчадалы научились не только выживать и сохранять своё здоровье, свои силы и даже высокую работоспособность на долгие годы, не уступая по продолжительности жизни многим соседним и более южным регионам.

Авторы настоящей книги много лет путешествуя по Камчатскому полуострову, Магаданской области неоднократно встречали в тундре крепких и сильных оленеводов коряков и чукчей в возрасте далеко за 65—75 лет, которые одновременно обладали отменным здоровьем и великолепным зрением и при этом они могли легко соревноваться по меткости стрельбы с молодыми людьми, а по скорости хода по заболоченным торфяным тундрам им не было равных. При этом они не страдали цингой и даже кариесом, имели оптимальный вес для своего возраста и роста, никогда не имели ни килограмма лишнего веса и избыточного накопления подкожного жира, а на патологоанатомическом вскрытии практически (более 1765) у них не встречался широко распространенный сегодня атеросклероз, который сегодня стал бичом во всех цивилизованных странах и всех этносов.

И это не единичные или уникальные редкие случаи, увиденные авторами только в Корякской тундре. Такие старики сохраняли не только силы и энергию, но они еще и проявляли и удивительную половую активность, иногда, ставя в неловкое положение молодых оленеводов, неспособных быть такими энергичными, из-за злоупотребления в базовых сёлах алкоголем и закономерной их болезнью – алкоголизмом и сопутствующим туберкулезом легких.

В трактате по тибетской медицине «Бидэр-омбо» все лекарственные средства авторами разделены на 17 разделов:

– Средства, применяемые при «лихорадке», жаропонижающие и противовоспалительные средства – сюда авторами были отнесены камфора, шафрана рыльца, меконопсиса с голубыми цветами семена и др.;

– Средства, применяемые «при желчи» (mkris) – горечавки и сверции трава, камнеломок трава, барбариса древовидного и др.;

– Средства, применяемые при болезнях «крови» – сандала красного древесина, шлемника корень, эмблики лекарственной плоды и др.;

– Средства, применяемые при «заразы» – обладающие антибактериальными и противовирусными свойствами – бадана язычкового корень, гипекоум прямостоячий трава, контис китайский корни и надземная часть и др.;

– Средства, применяемые при воздействии и эффектах «ядов» (интоксикации различными продуктами и веществами) – оборцов разные сорта корневище, куркумы ароматной и цитварной корневище, остролодочник с голубыми цветками и др.;

– Средства, преимущественно применяемые при болезнях легких и дыхательных путей – солодки уральской корни, облепихи крушиновидной плоды, термопсиса альпийского корни и др.;

– Средства, применяемые при избыточном образовании «газов» (rlung) нервной системы и сопровождающиеся лихорадкой – тимьяна обыкновенного плод, бузины ветки и древесины, ватика ланцетовидная камедь и др.;

– Средства, применяемые при «слизях» (bad-kan) – айва китайская плод, кориандра посевного плод, гранатника плод и др.;

– Средства, применяемые при нарушении обменных процессов в основном и преимущественно на нервной почве – имбиря лекарственного корневище, ферула вонючая камедь смолы и др.;

– Средства, применяемые при нарушенной функции обменных процессов – перца плод, чернушка посевная семя, кардамон настоящий плод и др.;

– Средства, применяемые и излечивающие заболевания нервной системы – мускатного ореха плод и др.;

– Средства, применяемые при «желтой воде» – сюда тибетские ламы относили салового дерева полиартриты (камеди), акации Катеху сгущенный экстракт ветвей, барбариса корни и др.;

– Средства, применяемые при наличии в организме больного «червей» (средства, обладающие противоглистными – антигельминтной и противомикробными способностью) – чеснок, дурмана семя, белены черной семя и др.;

– Средства, применяемые и способные остановить «понос» – тыквы обыкновенной семя, дуба кора и желуди и др.;

– Средства, применяемые и способствующие удалению из организма «воды» (мочегонные) – алтея лекарственного листья, мальвы листья и др.;

– Средства, применяемые и помогающие при «тошноте» – сесбании крупноцветковой плод, аира болотного корень и др.;

– Средства, применяемые и обладающие «очищающим» действием (слабительные) – молочая корневище, ревеня лекарственного корневище, стеллеры карликовой корневище и др.

Внимательный читатель, вероятно уже заметил, что коряками, чукчами, нымыланами, олюторами, эвенами Камчатского полуострова и Магаданской области давно и успешно большинство указанных выше лекарственных растений широко и успешно применялось, кроме того, широко применялись имеющиеся в изобилии местные широко распространенные лекарственные растения и объекты: брусника, черемша, полевой хвощ, тысячелистник, пижма, каменная береза, рябина, папоротники, лишайники и мхи, воды и грязи горячих источников и минеральных ключей. А также продукты, получаемые от оленя (панты, тестисы, щитовидная железа, жир, желудок, печень, его питательноё молоко) жир, мясо и желчь медведя, рыба и все её продукты, продукты, получаемые от кита (жир, амбра, усы, тестисы), многочисленные морские водоросли и моллюски выбрасываемые на берег, камчатский краб, гребешки, устрицы, рыба трески, вся анадромная здешняя тихоокеанская красная рыба и много других источников из морей, которых нет на материковой части Азиатского материка и в частности в Забайкалье, Монголии или даже в Китае.

Коряки и камчатские чукчи давно и широко использовали как тонизирующее средство и хранили в глубокой тайне места произрастания корней родиолы розовой (золотой корень) – который помогал им переносить длительные переходы, практически не употребляя пищи и сохранять при этом высокую физическую активность.

Читая наши статьи по лекарственным ресурсам Камчатского полуострова и Магаданского региона внимательный читатель заметит, что чукотская и корякская народная медицинская традиция, их богатый и разнообразный фольклор упоминает о многих лекарственных растениях, применяемых традиционной тибетской медициной, с которой эти корнями исторически близко связаны, а также они многое впитали в последующем от приходящих из центральной России казаков, которые привносили в эту традицию свои знания и богатый народный опыт европейских народов и, прежде всего, славянских этносов имеющих многовековую историю своего самобытного развития и исторического становления. Что даже и сегодня нам понятно, так как молодые и еще не женатые казаки создавали здесь семьи, оставались не только на кратковременное зимовье, а на века и таким образом современная народная медицина коряков, чукчей, олюторов, эвенов впитывала в себя и содержит уже и это естественно признаки европейской народной традиции, что закономерно и самим историческим их развитием и освоением славянами этого богатого лекарственными ресурсами региона.

Это сегодня нас самолет доставляет из Москвы до Анадыря или Петропавловска Камчатского или Магадана за каких-то 8—9 часов, а ранее это была целая жизнь на годы, полная повседневных мук, страданий, побед и преодоления пространства и самого тогдашнего времени с целью «прирастания землиц» Великой России. Тогда, это была целая жизнь с продолжением своего рода и даже племени, но уже в других природно-климатических условиях. Достаточно нам всем вспомнить описание путешествий капитан-командора Витуса Беринга его Первой и Второй великой Камчатской экспедиций, а еще русского по крови Степана Крашенинникова, а также описание Антоном Чеховым его более чем годичного путешествия на далёкий Сахалин.

Сегодня наиболее полные сведения о болезнях народонаселения полуострова Камчатка и Охотоморского региона в целом, а также об используемых народных методах их лечения мы находим в знаменитом и много раз уже цитируемом труде Крашенинникова С. П. «Описание земли Камчатки», впервые изданной в 1756 году в Санкт-Петербурге и затем уже он был переведен на многие языки мира, это после Дежнева, практически наиболее полное, глубокое и достоверно-научное описание очевидца жизни на Камчатке 280 лет назад.

С. П. Крашенинников был участников Второй Великой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. Он работал в этой экспедиции с сентября 1737 г. по июль 1741 г. т. е. почти четыре длинных года и понятно, что за это время он, как никто другой имел возможность досконально изучить быт коряков и чукчей живя рядом с ними не один день. Кроме Крашенинникова С. П. в ней участвовал и Стеллер Г. В. – врач и одновременно адъюнкт Академии наук по естественной истории. Поэтому для нас история первых сведений о болезнях и методах врачевания на Камчатке связана еще и с именем врача и одновременно натуралиста Стеллера Г. В.

Во время путешествия в то время по малонаселенному полуострову и побережью Охотского моря и Берингова морей Стеллер Г. В. наблюдал и описал основные болезни местного населения, а также те способы лечения, которые они знали и применяли, в том числе и лечение здешними травами.

Позднее он изучил и дал впервые достоверное описание десятку лекарственных источников на Камчатке.

С. П. Крашенинников использовал в своем труде многочисленные наблюдения собранные лично и в том Г. В. Стеллером. Вот как они говорили они: «Так, для лечения цинги применялись: настой кедрового стланика, ягоды, кедровые орехи, полевой чеснок (черемша), настой брусники, водяники и шеломайника.

При заболеваниях печени (желтухах) употребляется корень лесной фиалки. Из ее корней получали сок похожий на молоко, сливали его в нерповый пузырь и в «клистирах», употребляли 3 раза в течение 2-х дней… и не без успеха».

От поносов избавлялись белой глиной, которая сейчас значится в современной фармакопее как эффективное вяжущее средство и прекрасный сорбент для токсических веществ. Лечение ран не обходилось без травы мяты, её же использовали и в сухом виде для перевязок. Зная о вяжущих свойствах шеломайника, широко народы Камчатского полуострова его использовали в виде настоя при желудочно-кишечных заболеваниях, а в виде отвара снимали им зубную боль, а тертыми листьями присыпали ожоговые поверхности кожи и раны от укусов собак и других диких животных. Фурункулез часто, преследующий жителей севера Камчатки лечили примочками из трав или даже прибинтовывали морскую губку.

При родах, чтобы роды прошли без осложнений матери давали пить густое и сладкое кипрейное сусло, которое хорошо утоляло у неё жажду. А сегодня мы можем сказать и еще служило источником флавоноидов: рутина, витамина С – которые действовали укрепляющее на сосудистую стенку особенно матки и этим, способствовали прекращению послеродового кровотечения, что является и сегодня рациональным, хотя и интуитивным изобретением именно в то время.

Из сегодняшнего времени, располагая около 30 тысячами лекарственных средств в мировом арсенале, мы понимаем, что не всегда и не при всех недугах и болезнях помогали народный опыт и знания. Это «бессилие дикаря в борьбе с природой порождало веру в богов, чертей, чудеса и т. д.» (В. И. Ленин Собр. Соч. изд. 4.-т.1-.с.65), поэтому и закономерно, что шаманы должны были и заняли свою шину в медицинских знаниях народов Камчатки.

«Лечили камчадалы болезни, – пишет С. П. Крашенинников, – большинство наговорами, однако, не презирают трав и кореньев».

Уже в те далекие времена в народную медицинскую традицию. Начали входить знахари. Как правило, знахарь владел примитивными методами, связанными с чисто колдовскими и просто шарлатанскими действиями. В его средствах особое место занимал волшебный традиционный кристалл, камень или даже жаберные крышечки рыбы.

Надо справедливо отметить, что шаманство принадлежит уже к более поздним формам своеобразной религиозной медицины. В XYIII веке шаманство процветало среди коренного населения Камчатки, за исключением ительменов.

Существенно, что в народном сознании, знахарь и шаман выделялись из общины и почитались как «специалисты» по лечению больных. В тех случаях, где был бессилен знахарь, соплеменники обращались к шаману, приписывая ему способность общаться с духами.

Обычный ритуал действия шамана, это так называемое камлание – иступленная пляска с пением, ударами в бубен, громом металлических подвесок на одежде шамана.

В камлании шаман видел способ общения с духами, что якобы достигалось двумя путями: или духи вселялись в тело шамана (либо в его бубен), или напротив, душа шамана отправлялась путешествовать в царство духов. В эти действия шамана часто верили люди. Его риторические причитания, оглушающий шум бубна, истошное пение потрясали не только окружающих. Истошному истерическому голосу шамана, не выдерживая шума, вторили собаки, что создавало дикую симфонию вокруг ложа больного.

Полагают, что в камлании есть элементы коллективного самогипноза, что действием на утомленную психику человека и создает в нем веру в небесные силы неба.

У ительменов в XVI – XVII вв. шаманы не выделялись в особую профессию. Но шаманить мог любой член рода: «…всякая баба, а наипаче старуха и всякий коехчуч волхвом и толкователем снов почитался…», – пишет С. П. Крашенинников. Он же первым подметил характерную черту шаманства ительменов – это преимущественность женского шаманства – своего рода продолжение остатков матриархата.

Изредка Крашенинникову С. П. встречались шаманы мужчины (по-ительменски: коехчуч), но и те при проведении обряда рядились в женскую одежду.

Без шаманов люди жить в то время не могли, они обращались к ним по любому поводу: «…если сделается кому неблагополучие, или не будет счастья в промысле, тотчас приходит к старухе или своей, бывает шаманство, исследуется причина, отчего произошло такое зло, и предписываются средства к отвращению…», – пишет далее Крашенинников С. П.

У ительменов шаманство отличалось еще и особыми приемами.

«… При шаманстве ни бьют они в бубен, ни платья нарочно для этого сделанного не одевают, как у якутов, коряк, тунгусов, бурятов и всех сибирских язычников в обычае, но нашептывают на рыбью таглу (жаберная крышка у рыб), на сладкую траву, на тоньчишь, и тем лечат болезни, тем очищают несчастье и будущее предвозвещают…».