Полная версия:

Относительность одновременности и преобразования Лоренца

для любых промежутков времени, что соответствует относительности одновременности. Заметим здесь специально, что скорость движения источника света в нашем случае влияет лишь на расстояние, проходимое светом второй вспышки, которое является величиной объективной, однозначной, может быть измерено и никак не отражается на скорости света, которую мы считаем постоянной из-за начальных условий, принятых Эйнштейном. То есть мы ничем не противоречим второму постулату теории относительности.

Отсюда видно, что физический смысл относительности одновременности в специальной теории относительности, поскольку все начальные условия, принятые в ней, здесь соблюдены, а сам эксперимент соответствует логике и методике ее доказательств, заключается в том, что протяженность временного интервала при передаче ее световыми сигналами из точки в движущейся системе отсчета в любое место неподвижной системы изменяется.

То есть физический смысл явления относительности одновременности заключается не в изменении свойств времени, не в изменении скорости «хода» его в подвижной системе отсчета, а в изменении за счет движения этой системы расстояния, проходимого сигналом, идущим в неподвижную систему, почему и изменяется продолжительность регистрируемого промежутка времени. Как видно из вышеизложенного, для объяснения явления «относительности одновременности» нет необходимости выдумывать сенсационные и необычайные свойства пространства и времени. Явление вполне объяснимо в рамках традиционной ньютоновской физики.

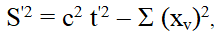

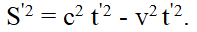

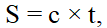

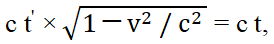

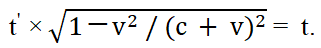

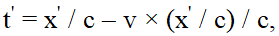

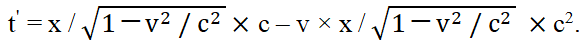

Учитывая все сказанное, найдем теперь количественную характеристику изменения интервала времени при передаче сигнала, по-прежнему принимая начальные условия теории относительности без критики. Так как преобразования Лоренца есть зависимость второго порядка относительно скорости света, составим по способу Эйнштейна квадратичную же зависимость для описания нашего мысленного эксперимента, используя пространственно-временной интервал между двумя событиями: испусканием сферической монохроматической электромагнитной волны пренебрежимо малой длительности и ее регистрации у отдаленного наблюдателя, приняв, что в произвольный момент времени из определенной точки подвижной системы будет испущена вспышка света, а через время t', по часам, находящимся рядом с ней, из этой же точки выйдет вторая точно такая же вспышка с тем только уточнением, что этот интервал составляется хотя и по способу Эйнштейна, но не псевдологически, как у него, а строго исходя из физического смысла предложенного эксперимента. Поскольку мы не предполагаем наличия каких бы то ни было гравитационных полей на пути распространения световой волны, то, учитывая наше уточнение, для наблюдателя, находящегося на продолжении прямой, соединяющей оба положения точки, можно записать:

где

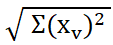

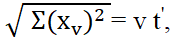

А так как

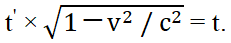

то

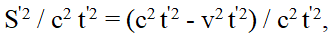

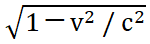

Поделим обе стороны выражения на

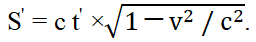

отсюда

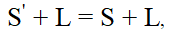

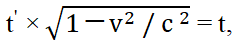

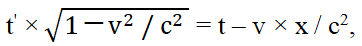

Здесь с точки зрения физического смысла S' есть расстояние, пройденное светом второй вспышки по часам подвижной системы. Имея промежуток времени t, отмеренный по часам неподвижного наблюдателя, который фиксирует обе вспышки, определим теперь с его помощью промежуток времени, физически заданный в подвижной системе t'. Здесь также можно принять, что вторая вспышка излучается строго в тот момент, когда наблюдатель фиксирует первую вспышку по своим часам, так как для наблюдателя, занимающего произвольное место на прямой, соединяющей оба положения точки, но дальше, чем свет проходит за время t', имеет место равенство:

где L – расстояние, пройденное светом за время начиная от момента окончания интервала t' и до регистрации вспышки наблюдателем;

а S – расстояние, пройденное светом второй вспышки по часам наблюдателя.

Если наблюдатель находится ближе, чем расстояние

Отсюда

Поскольку расстояние, пройденное светом второй вспышки за время t по часам наблюдателя,

то, приравнивая, получим:

отсюда

Здесь t' – физически реальный, реально заданный в движущейся системе промежуток времени;

t – наблюдаемый, отмеренный по часам отдалённого наблюдателя промежуток;

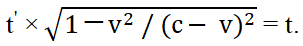

Посмотрим теперь, что изменится в нашем эксперименте, если в нарушение второго постулата считать, что скорость света будет складываться со скоростью его источника. Проделав все выкладки заново, используя вместо скорости света значение

Если теперь предположить, что скорость источника будет вычитаться из скорости света, то получим, соответственно:

Отсюда видно, что при учете суммирования скорости света со скоростью источника физический смысл наблюдаемого явления от этого не поменяется. Изменится только численное выражение получающихся параметров – они уже не будут соответствовать преобразованиям Лоренца.

Также отметим дополнительно, что эксперимент, который мы объявили мысленным, при имеющихся в настоящее время возможностях экспериментальной техники вполне воспроизводим в реальности и может иметь точность, достаточную для подтверждения отмеченного нами эффекта. Как видно из приведенного примера, изменение временных масштабов (относительность одновременности) при движении источника света действительно отмечается, только это изменение не является реально существующим и регистрируется не непосредственно в движущейся системе, а исключительно у наблюдателя, воспринимающего световые сигналы, несущие информацию об этом движении. Отсюда виден и физический смысл релятивистского радикала в преобразованиях Лоренца. Этот радикал определяет коэффициент регистрируемого (кажущегося) изменения параметров процессов из-за движения самой подвижной системы при передаче их световыми сигналами в любое место неподвижной системы. Можно констатировать, что, хотя аксиоматическая часть теории относительности была принята без поправок, никакого изменения течения времени в подвижной системе не выявляется. Это изменение обнаруживается лишь у наблюдателя в неподвижной системе и происходит при наблюдении процесса издалека за счет изменившегося из-за перемещения подвижной системы времени распространения сигнала, что соответствует неоднократному заявлению Эйнштейна о «наблюдении из покоящейся системы». Изменение длины движущегося объекта при постановке соответствующего эксперимента можно будет обнаружить соответственно, но и это изменение точно так же не будет являться реально существующим и также будет регистрироваться не непосредственно в движущейся системе, а исключительно у наблюдателя, воспринимающего световые сигналы.

Отсюда вытекает главный вывод:

Если строго исходить из положений теории относительности, ни в чём не нарушая ее построений, можно убедиться, что физического изменения свойств времени и пространства в движущейся системе отсчета не существует. Теория относительности их не описывает. Все они регистрируются исключительно у отдаленного наблюдателя и представляют собой наблюдаемую им картину.

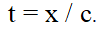

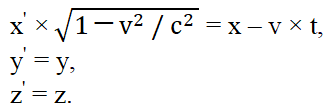

Нам осталось теперь выяснить физический смысл «местного» времени в преобразованиях Лоренца. Для этого сначала рассмотрим распространение вспышки света (монохроматической сферической электромагнитной волны пренебрежимо малой длительности) вдоль неподвижного твердого стержня длиной x, диаметром существенно меньше его длины. Пусть конец A этого стержня находится в начале координат неподвижной системы, а сам стержень располагается вдоль оси X. Вспышка света выходит из конца B и регистрируется у конца A, где располагается наблюдатель. В этом случае время распространения света в неподвижной системе координат:

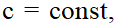

То есть если стержень неподвижен, то t – время прохождения светом длины x. Рассмотрим теперь движение вспышки света вдоль того же стержня в тех же условиях, но приведенного в движение со скоростью v вдоль оси X' сторону больших значений x', излученной в момент времени

Таким образом, мы выяснили и физический смысл выражения для «местного» времени. «Местное» время дает дополнительное кажущееся изменение параметров процесса при распространении света внутри движущейся системы, регистрируемое у наблюдателя, находящегося в начале координат этой системы. Если теперь выйти за пределы движущейся системы и записать все выявленные изменения одним выражением, то к движению света внутри подвижной системы необходимо добавить движение самой подвижной системы, т. е. нужно вернуть наблюдателя в начало координат неподвижной системы. Воспользуемся для этого уравнением

умножив его на c.

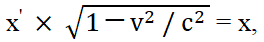

Получим:

где x – длина стержня, наблюдаемая из неподвижной системы.

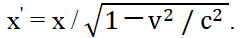

Отсюда:

Подставим ее в выражение для t':

Получим:

где

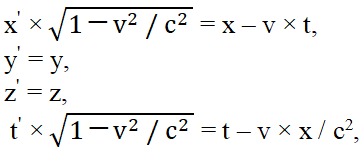

Присоединив сюда выведенное ранее выражение для времени, окончательно получим:

что полностью совпадает с преобразованиями Лоренца.

Нами таким способом доказано первоначальное утверждение, что преобразования Лоренца действительно ограничивают передачу характеристик из подвижной системы в неподвижную исключительно теми из них, которые могут передаваться с помощью распространения электромагнитных волн, так как полученное выражение выведено без привлечения иных, кроме распространения света, явлений.

Из всего сказанного видно, что в теории относительности речь идет вовсе не о реальном изменении времени в движущейся системе или размеров движущихся материальных тел, а исключительно о регистрируемых (фиктивных) изменениях их у наблюдателя. Следовательно, изменения свойств пространства и времени, чем объясняются в ней наблюдаемые изменения временных промежутков и длины твердых тел, в реальности не происходит. Происходит лишь искажение информации при передаче сообщения. Применяя преобразования Лоренца к реальному движению тел, мы как раз и описываем эти искажения.

Теория относительности не описывает процессы сами по себе, она описывает передачу информации о процессах. А преобразования Лоренца описывают лишь кажущиеся изменения параметров, возникающие вследствие переноса их из движущейся системы в неподвижную с помощью распространения света.

Иными словами, теория не отвечает на вопрос: что происходит на самом деле? Она отвечает на другой вопрос: что мы видим, когда наблюдаем происходящее? Причем неважно, попадает свет в глаз наблюдателя или в регистрирующий прибор. То есть теория относительности есть теория, описывающая радиооптические иллюзии, возникающие при движении материальных тел, наблюдаемых неподвижным наблюдателем, а потому является обычной научной теорией, имеющей собственное доказательное значение, но сравнительно узкое по охвату фактов, не способное претендовать на объяснение ключевых свойств мироздания. Уже существует раздел физической науки под названием «Оптика», который посвящен похожим иллюзиям; там дается объяснение и толкование таких иллюзий. Например, явления преломления световых лучей в линзе, на границе прозрачных сред разной плотности, при распространении света в атмосфере и т. д. Увеличение или уменьшение изображения предмета при рассматривании его через линзу, видимый излом чайной ложки в стеклянном стакане, наполовину наполненном водой, мираж в пустыне и прочее соответствуют в теории Эйнштейна относительности одновременности, изменению размеров движущихся твёрдых тел и другим иллюзиям при наблюдении их из неподвижной системы. Таким образом, теория относительности вносит небольшое, но заметное дополнение в уже существующий раздел физической науки. Радиооптические иллюзии и есть содержание теории. В этом ее истинный физический смысл и, соответственно, истинное место теории Эйнштейна в физической науке

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов