Полная версия:

Мышление человека эпохи ноосферы

Леонид Исеев

Мышление человека эпохи ноосферы

Вступление

Мир меняется, и вместе с миром меняется сам человек. Причем, скорость изменений в последнее время становится все быстрее и быстрее. Это создает перекос. Мир становится сложнее, а человеку все труднее ориентироваться в нем. Все больше и больше растет напряжение, как в самом мире, так и в сознании человека. Это условия, в которых мы живем. Такова современная реальность. В этом нет оценки и какой либо эмоции. Просто мир стал сложным, а его восприятие запутанным. В данное время, невозможно найти правильный ответ ни на один серьезный вопрос современности. Потому что, не на что опираться. Почва уходит из под ног, порождая напряжение и тревогу.

В нашем исследовании мы не будем ничего декларировать, не будем ни к чему призывать. Мы не будем говорить о том, как надо и что было бы хорошо. То есть, мы не будем морализировать и мечтать. Мы будем исследовать, будем думать.

Наша эпоха требует совершенно нового взгляда. Как Ньютоновская механика породила капитализм и современную демократию, так и наше время требует новой парадигмы, новых ценностей и новых форм. А значит, нового мышления. Мы будем искать это новое мышление. Мир стал маленьким, вернее, доступным. Возникает новая целостность – ноосфера. Мир стал другим. И человек в нем уже другой. Это требует нового описания, нового понимания. Открывается эпоха метамодерна, основной принцип которого: простота, основанная на глубине. Отталкиваясь от глубокого, мы должны подниматься по простым ступенькам. И полностью переосмыслить суть многообразия жизни феноменов. Как композитор, пишущий симфонию сложнейших взаимодействий бесконечного разнообразия мелодий, основывается на простых законах гармонии и мелодики.

Предметом нашего исследования является то новое, что только зарождается в мире – новое мышление. Мы будем исследовать психическую реальность и те новые процессы, которые в ней рождаются и развиваются. Нам нужно знать, на что опираться. И такой опорой не может быть просто идея, какой бы красивой она не была. Опираться можно лишь на реальность.

Такая опора нужна сейчас отдельному человеку, чтобы справляться со сложностью бытия. Такая опора нужна и для того, чтобы понимать, что делать в отдельных сферах нашей жизни. В образовании, в науках о человеке, возможно, даже в политике и экономике.

Мы будем исследовать и описывать не истину о мире или истину о человеке. Мы будем описывать координаты, в которых человек может мыслить мир и самого себя. Эта система координат, которую мы пытаемся сформулировать не лучше и не хуже других, уже существующих. Ее основное и единственное достоинство – современность.

Смотря на мир, вернее сказать, двигаясь в мире, мы создаем ракурсы. Другими словами, ситуативные пространства. Мир невозможно описать однозначно. Его бесконечность распространяется во все стороны. Но мы его описываем, потому что нам надо ориентироваться в этой бесконечности. Мы тоже бесконечные существа. Но странная математика интуитивно говорит нам, что наша бесконечность меньше мировой бесконечности. Поэтому мы создаем мифы. Все мифы истинны, но лишь ситуативны по отношению к миру. Мы набрасываем эти сети мифологических описаний на бесконечность бытия, создавая координаты, в которых можем двигаться телом, душой и мыслью. Всю историю человека можно описать как создание и освоение новых систем координат.

Мы пытаемся осознать и сформулировать то, что само хочет быть осознанным и сформулированным. Такой процесс является не столько творчеством, сколько интуитивным диалогом. Новое понимание обращается к нам. Мы же стараемся быть открытыми и подготовить место для встречи.

Диалог. Когда два человека встречаются, они определяют формат, в котором будет происходить их взаимодействие. Ребенок приходит к своему родителю, если хочет получить поддержку или утешение. Или он хочет задавать вопросы. Или говорит: «Я хочу сам, научи меня». Это все разные форматы, разные сцены, разные координаты, в которых будет происходить взаимодействие.

Мы ищем современный формат, современную сцену для нашего диалога с миром. Такая сцена – это место встречи человека и мира. От нее зависит, как пойдет диалог. Координаты встречи – основа современного мышления.

Сцена.

В основании нашей сцены будут лежать два постулата, без которых нет смысла даже начинать.

1. Мы являемся частью этого мира.

2. Познание есть процесс.

Эти постулаты очень просты. И в то же время, неимоверно сложны для понимания. Их простота основана на том, что они являются фактами. Эта фактологичность настолько очевидна, что ускользает от обыденного внимания. Также, как факт наличия воздуха слишком очевиден. Нам не нужно помнить об этом, чтобы дышать. И мы вспоминаем об этом факте лишь тогда, когда воздуха не хватает. Мы вспоминаем о нем, чтобы попытаться выжить.

И это то, что происходит сейчас. Чтобы выжить, современному человеку необходимо вспомнить и переосмыслить эти фундаментальные факты.

Часть 1

Мы являемся частью этого мира

Такое утверждение кажется самоочевидным. Во всяком случае, умом мы не можем не согласиться с ним. И все же, попробуем разобраться, на сколько оно очевидно.

Я состою из молекул и атомов. Из тех же самых атомов и молекул состоит все вокруг. Камень занимает часть пространства. Его даже можно измерить. Один кубический метр воздуха или камня – это один кубический метр мирового пространства. Внутренняя геометрия пространства воздуха и камня различна. Во всяком случае, пространство камня плотнее. Я тоже имею объем пространства. Пространство моего «Я» имеет другую геометрию, чем пространство воздуха или камня. Организация моего пространства более сложная. Об этом писал В.И. Вернадский. Пространство живой материи имеет другую геометрию, чем пространство неживой материи. Психическое же пространство, пространство «Я» тоже часть мира и оно имеет иную геометрию, чем пространство живого и неживого.

Я часть пространства мира и я имею такой же статус бытия, не больше и не меньше, чем камень, червяк или звезда. Как это можно осознать? Как, в принципе, можно иметь чувство неуверенности в себе, или наоборот, чувства собственной важности, если это так? Но этот неимоверно простой факт перестал быть переживаемым феноменом. Я не знаю, как это случилось, но если мы потеряли контакт с этой частью реальности, то мы потеряли фундамент. И тогда наше сознание висит над бездной, цепляясь за любую случайную идею, чувство, переживание. Из этого ужаса рождается вопрошание, но то, за что мы уцепились руками, не дает ответа. И ужас не исчезает.

Психология, изучающая душевный мир современного человека, много внимания уделяет переживанию социальной принадлежности. Действительно, человек очень остро переживает социальное отвержение и одиночество. Чувство принадлежности семье, коллективу, сообществу дает ощущение безопасности и покоя. Современный мир индивидуализма и разобщения не всегда может обеспечить эту глубокую потребность. Ощущение включенности в контекст жизни обеспечивает возможность самой жизни. И это очевидно. Только социальный слой не единственный, в котором существует человек. Мы живем сразу во многих уровнях. Мы и физические существа и эмоциональные (душевные) и, одновременно, духовные. Принцип принадлежности работает на всех уровнях. И отвержение (невключенность) на любом уровне будет травмой. На физическом уровне – смертельной травмой. Логика подсказывает нам, что человеку необходима гармония на всех уровнях.

Здесь мы затронули тему многоуровневости. Чтобы понять первый постулат, тем более, ощутить его смысл, нам придется подробнее на этом остановиться.

Уровни бытия

Эта тема оказалась довольно сложной для понимания. Рассмотрим ее с разных ракурсов.

1. Внешний мир.

Мир – это не просто совокупность вещей, объектов и людей вокруг меня. Это пространство. Оно не плоское (двухмерное), скорее, трехмерное . Пространство можно описать как систему координат, в которых все и располагается. Мы их осваиваем, но немного по-разному.

Самые древние координаты – горизонтальные. Вперед – назад, вправо – влево. Освоение этого пространства заняло немало времени. Потому что есть большая разница между тем, чтобы дойти до места в пределах видимости, и путешествием за грань видимого. Для древнего человека второй случай имеет другую геометрию. Путешественнику нужно умереть здесь и родиться там. Вторые координаты были немного менее нужными в быту. Это верх – низ. Они освоены чуть меньше, чем первые. Третий тип координат мы освоили хуже всего. Это вглубь – вширь. Об этом измерении нужно сказать чуть подробнее.

Еще в начале 20 века В.Я. Брюсов писал:

«Быть может эти электроны -

Миры, где пять материков,

Искусства, знанья, войны, троны

И память сорока веков!

Еще, быть может, каждый атом -

Вселенная, где сто планет…»

Кажется, что для В.Я. Брюсова такой взгляд – как открытие, нечто новое. Действительно, зачем нам эти координаты? Во всяком случае, не для движения во внешнем мире. Так куда же мы движемся, двигаясь вглубь или вширь? Если мы пытаемся ответить на этот вопрос, то оказывается, что это движение внутреннее, а не внешнее. Действительно, физически мы не сможем нырнуть и сжаться до размеров точки. Или расшириться до размеров вселенной. Зато нам знакомо переживание стыда, когда все внутри сжимается, желая исчезнуть. Или переживание восторга, когда мы готовы обнимать весь мир. Возможно, что эти координаты освоены хуже, чем другие именно в силу того, что они описывают геометрию субъективного пространства. А ее мы знаем намного хуже, чем геометрию внешнего мира.

Если посмотреть на эти координаты через эмоции, может показаться, что движение вглубь связано с негативными переживаниями, с напряжением, сжатием. Напротив, расширение – с позитивными чувствами. Но сами эмоции не являются отдельным процессом, а связанны с общей системой психики. Они являются лишь частным проявлением внимания. Здесь внимание рассматривается как системообразующий процесс, некое русло, по которому текут остальные процессы. И тогда вопрос формулируется так: куда направляется внимание, когда оно идет вглубь, или когда оно идет вширь.

Движение вглубь – это всегда движение к более глубоким слоям своей души. Это движение к более глубоким уровням психики. Тогда, соответственно, движение вширь – это движение из глубины вовне, к внешнему миру. Оно возникает тогда, когда человек наполнен, ему, как Заратустре (Ф. Ницше), хочется поделиться, реализовать себя.

Ритм этих движений похож на ритм дыхания. Вдох – вглубь себя, выдох – наружу, к миру.

Если это так, становится понятнее природа депрессии. Рассматривая депрессию как движение, мы можем заметить, как протекает процесс. Обычно, депрессия начинается с того, что человек попадает в ситуацию фрустрации. То есть, в ситуацию, с которой в данный момент не может справиться. Его внимание, не находя возможности реализовать себя вовне, идет вглубь для того, чтобы найти там опору и источник энергии. Для этого на какое-то время нужно отказаться от внешнего мира и связанных с ним желаний. Но если внимание, отказавшись от внешнего, не доходит до более глубоких слоев своего «Я», оно может «зависнуть» посередине. Это и переживается как депрессивное состояние.

Движение вглубь – вширь связано с движением на другие уровни. Если мы рассматриваем какой-либо объект, например, стол, то на одном уровне он имеет характеристики длины, высоты, ширины. Но если мы пойдем вглубь, то обнаружим там атомы и молекулы. Описание на этом уровне никак не связано с первым уровнем. Эти описания независимы и самодостаточны. И тем не менее, они влияют друг на друга.

Для полного понимания любого явления его нужно рассмотреть минимум на трех уровнях . Самый обыденный пример. Наша жизнь протекает на уровне объектов. Но на нас влияет химический уровень бытия и астрономический уровень.

2. Субъективное и объективное.

Психика, по сути, является инвариантным резонансом двух сред с разными энергетическими потенциалами. Вспомним определение Э.С. Бауэра, что жизнь есть способ существования мембран, разделяющих мир «Я» от мира «не-Я». Получается вот что.

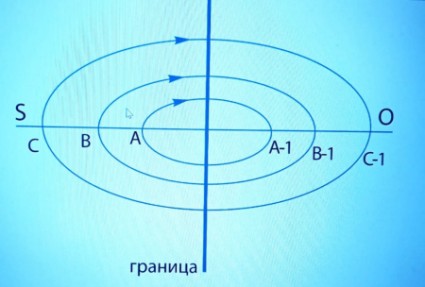

На рисунке левее границы – субъективный мир (S), правее – объективный (О). В.И. Вернадский научил нас тому, что заполненность этих миров отличается друг от друга не только и не столько содержанием, сколько тем, что их геометрия различна. Причем, чем более развит мир S, тем сильнее асимметрия между ними.

Когда мы воспринимаем что-либо в объективной реальности, определенная часть нашей психики настраивается (как бы, резонирует) с той частью О, которую мы хотим воспринять. Такой инвариант S и О воспринимается нами как образ, переживание или понимание.

На нашем рисунке есть одна особенность: сами линии взаимодействия человека и мира обозначены здесь как овальные замкнутые стрелки. Причем их активное движение идет от S к О. Такая активность была описана И.М. Сеченовым как рефлекторная деятельность. Субъект, в принципе, активен. Для того, чтобы познать окружающий мир, он должен активно взаимодействовать с ним. Причем, это верно на всех уровнях, включая простое ощущение. Чтобы увидеть просто что-то неподвижное, человеку нужно активно сканировать пространство быстрым движением глаз. И.М. Сеченов утверждал, что все содержание психики человека является результатом активного наложения на мир как бы некой рамки, некой идеи, гипотезы, которая, сталкиваясь с реальной ситуацией может изменяться и приниматься как новая данность. Без такой апперцепции (или, пред-восприятия) восприятие невозможно. Должно быть то, чем мы воспринимаем. Такое новое понимание теперь уже является отправной точкой для следующего цикла восприятия.

На рисунке этот процесс обозначен как стрелки.

Но вот с чем мы сталкиваемся дальше. В данный момент времени происходит не один локальный процесс взаимодействия с миром, но одновременно сразу много процессов. Это можно описать как бытие в матрешке ситуаций. Эти ситуации вложены друг в друга в пространстве и времени. Прямо в данный момент я сижу на стуле. Я дышу и одновременно с этим я набираю на клавиатуре эти слова. Я сижу за столом в комнате и одновременно ощущаю пространство квартиры. Какая-та часть меня чувствует город как среду моей жизни, а страна, словно странный неведомый, но до боли родной зверь, дышит мне в спину. И, словно ожившая картина Брейгеля, дальний мир окружает меня, рождая надежду и опасения. Все это, начиная со вдоха и выдоха, и заканчивая (а может быть, и нет) еще не пройденным путем от рождения до смерти, все это присутствует здесь и теперь в секунде моего мгновения. И все это живое, волнующееся и танцующее. Мое сознание многомерно и многоуровнево.

На схеме нарисованы только три стрелки. Но ведь это просто схема, модель, созданная для того, чтобы отразить тот способ, которым мы собираемся смотреть на реальность нашего сознания. Самая быстрая стрелка А. Она, в принципе, про быт. Про очень простые вещи. Мне нужно дышать, нужно есть. А потом нужно помыть посуду. Может быть, покурить? Стрелка В намного медленнее. Она про другой уровень ситуаций. Например, я пишу эту книгу. Процесс уже запущен и что-то во мне уже предугадывает его завершение. Это моя субъективная ситуация. Я не знаю, какой окажется эта книжка, что именно родится в мир, и какова будет ее судьба в правой части нашей схемы. А вдруг она так и останется набором символов в вордовском документе. Или, все же, коснется ситуаций жизни других людей. Но то, что я могу сказать уже сейчас, это то, что в субъективной (левой) части этого процесса она затрагивает очень много. Нечто поднимается из самых глубин моих проживаний. Как невидимая глубоководная рыба, мечтающая о солнечном свете, нечто важное всплывает и ждет моего внимания и осмысления. Не всегда так просто понять, чем же внутри себя я пишу этот текст. Что именно в моем сознании и в бессознательной части моего сознания откликается и резонирует с миром. Да и мир, с которым резонирует моя потребность писать вряд-ли сводится к ноутбуку или к березке, по весенне распускающейся за окном. Хотя как раз березка с набухающими почками, но еще невидимыми листьями, почему-то откликается. Становится немножко символом. Но вот чего? Что-то есть такое в мире, может быть, в самой ноосфере земли, схожее с этой весенней березкой.

Во всяком случае, мы видим, что стрелка В затрагивает более глубокие области и в сознании и в мире.

Теперь мы подходим к стрелке С. На этой схеме я не нарисовал других стрелок. И этот факт обязывает. Уже смотря на эту схему, можно предположить, что процесс стрелки С лежит (вернее, течет) на таком глубоком уровне, что, скорее всего, он погружен в бессознательную часть психики. И связан он с тем, что Кун называл парадигмой. Но только эта парадигма касается не науки, а общего (может быть, архетипического) мироощущения. По сути, это картина мира. Или карта мира, или даже миф о мире.

На рисунке видны три уровня, три мира. Каждый из них как бы самодостаточен. Каждый из них существует как процесс, в котором взаимодействуют две точки: А и А-1, В и В-1, С и С-1.

Психологический коан:

«Смотря на мир, ты видишь краски и очертания этого мира.

Чем в себе ты их видишь?

Ты слышишь звуки этого мира.

Чем в себе ты слышишь эти звуки?

Соприкасаясь с разными сторонами бытия, ты можешь чувствовать злость и любовь.

Чем в себе ты ощущаешь эти чувства?

Ты живешь в этом мире.

Чем ты живешь?»

Чтобы лучше понять суть и бытие «С» уровня, рассмотрим его пристальнее.

Когда мы утверждаем, что человек является частью мира, нам важен не сам по себе этот факт, но то, как человек его переживает. Каким способом этот факт существует в психике человека. Если мы будем рассматривать уровень «А» (бытовой, ситуативный), нет видимости, что это важно. Наоборот, более важным процессом является выстраивание границ между «Я» и внешним миром. Нам нужно быть наблюдателем для того, чтобы лучше ориентироваться во внешнем пространстве. Это также и на уровне социального взаимодействия. Вспомним, насколько актуальной является сейчас тема выстраивания межличностных границ. Такое разграничение важно не только для внешнего ориентирования, но и для ощущения целостности самого себя. Как ни странно, но вначале необходимо отделить себя от всего остального, чтобы найти ощущение своего внутреннего центра. И уже потом, более глубоко исследовать свою включенность в мир. Это как ребенок, который уходит из семьи, чтобы вернуться взрослым человеком. «Чего не потеряешь, того, брат, не найдешь». (Б. Окуджава). Это как анализ для последующего синтеза. Другими словами, два противоположных процесса взаимодополняют и поддерживают друг друга. Отделение и включенность.

Итак, выстраивая границы с миром, наше внимание приобретает возможность исследовать ощущение глубины и уникальности своего «Я». Именно там, на самом глубоком уровне, который мы обозначили как «С», начинает формироваться новая включенность в мир. Только там, где есть ощущения своей уникальности, только там начинает появляться необходимые условия для восприятия чужой уникальности. Как на нашем рисунке собственная целостность и уникальность начинает резонировать с чем-то таким же в других людях. Тогда может появиться то, что М. Бубер называл взаимодействием «Я – Я».

Здесь мы наблюдаем некоторую динамику. Вот процесс, на который мы обращаем внимание. Формирование ощущения своего «Я», как реальной части большого мира, происходит на уровне «С», на уровне картины мира. Мы видим это как естественный процесс протекания и созревания новых психических конструктов. Важно обратить внимание на то, что такой процесс хотя и является естественным, может иметь трудности в своем прохождении. Если у человека есть «затор» на этапе выстраивания границ, то ощущение своей целостности и уникальности не сможет сформироваться. Это, в свою очередь, не даст возможность и для нового синтеза. Для нового понимания и ощущения себя как части мира. Помочь пройти этот путь является психотерапевтической задачей. Вернее сказать, это индивидуальный путь, который проходит человек в своем развитии. В нем есть естественная логика развития, а также свои трудности, с которыми человеку приходится справляться.

Но давайте обратим внимание и на другой аспект динамичности. Уровень картины мира является базовой структурой для всех остальных, как бы основой для всей апперцептивной деятельности человека. Меняется ли он сам? Меняется ли сама картина мира, сам миф о мире? Нам придется рассмотреть этот вопрос исторически. Это важно потому, что этот вопрос напрямую касается темы новой реальности. Действительно ли она новая? И здесь мы имеем в виду не столько внешний мир, сколько наше мышление о нем и о себе в мире.

Как меняется субъективная картина мира? Если рассмотреть историю человеческого сознания с первобытных времен до наших дней, то можно выделить три этапа, в которых геометрия субъективного пространства и времени кардинально меняются.

Первый этап уходит вглубь веков. Он начинает меняться где-то в 7 веке до нашей эры. Второй этап – новое время, его вершина – Ньютоновская философия. Третий этап формируется в 20 веке. Его созревание продолжается и сейчас.

Мы описываем процессы, затрагивающие «С» уровень. И нам надо учитывать, что каждый этап имеет свой подъем, вершину и медленное разрушение на фоне формирования следующего этапа. Понять, что же происходит на каждом этапе можно только на его вершине. А.Ф. Лосев называл это «объективацией субъективного». Другими словами, субъективная парадигма становится явной.

Поговорим об этом подробнее.

Три этапа субъективной картины мира

Мы будем описывать изменение субъективного пространства и времени от первобытных времен до наших дней.

Основания:

1. Существует объективный мир и мир субъективный, как образ мира объективного. Координаты, в которых они существуют – это время и пространство. Мы можем измерять расстояния и время внешнего мира, опираясь на геометрию пространства. В первом приближении, это Ньютоновская геометрия. То есть, пространство и время однородны. Если бы геометрия мира была бы другой, например Лобачевского, то и измерения были бы другими. Физики говорят о том, что в микро и макро мирах геометрия может быть не Ньютоновской. Геометрия пространства, по определению А. Пуанкаре – это сумма операций, возможных в данном пространстве. Интуитивно понятно, что субъективное пространство имеет свою геометрию, отличную от объективной. Другими словами, образ комнаты отличается от реальной комнаты. Геометрия субъективного пространства иная. И протекание субъективного времени идет не так, как идет объективное время.

Объект нашего исследования – пространство и время субъективного мира.

2. Субъективный мир сложен и многомерен. Мы концентрируем наше внимание на изучении самого глубокого слоя, парадигмы внутреннего мира. На внутренней картине мира. Это «С» уровень.

3. Характеристики.

Любое пространство можно описать такими характеристиками:

– геометрия,

– мерность,

– плотность,

– асимметрия.

О геометрии мы уже упоминали, она определяется возможными в данном пространстве операциями.

Говоря о мерности, мы имеем в виду, что пространство может иметь слои, связанные друг с другом, но имеющие каждый из них собственную специфику. Например, слой объектов, химический слой, слой квантовых процессов и так далее. В психике также нас интересует только «С» уровень.

Плотность. По сути дела – это дифференциальный порог восприятия. Чем больше различение, тем плотнее пространство.

Асимметрия. Характеристика пространства, на которой настаивал В.И. Вернадский.

В своем исследовании мы обнаружили, что мерность и плотность субъективного пространства являются индивидуальными характеристиками и кардинально не меняются в «С» уровне с течением времени. Но геометрия и асимметрия являются фундаментальными координатами и меняются со сменой парадигмы. Вернее сказать, изменение этих характеристик и определяет смену парадигмы.