Полная версия:

Оргии разума

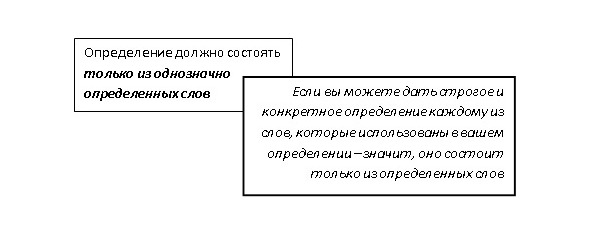

Второе требование к определению звучит так:

Необходимость этого требования легко объяснить: представьте себе, что вам нужно построить твердый куб с совершенно прямыми гранями – но из мягких подушек. Как вам такая перспектива?

Точно так же и с конструктивным определением, которое должно иметь сугубо практическую ценность. Когда мы о чем-то рассуждаем, нам важно иметь то, на что можно опираться и от чего отталкиваться. Кстати, обратите внимание: ведь сами эти выражения появились в языке совсем не случайно. Они как раз и напоминают нам о том, что для успешного думания необходима твердость опоры. И как можно обеспечить себе такую опору, делая ее из мягких, не имеющих определенной формы подушек – то есть извините, выстраивая определение из неопределенных слов?!

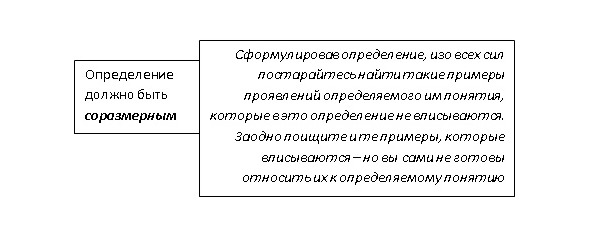

Следующее требование к конструктивному определению можно описать так:

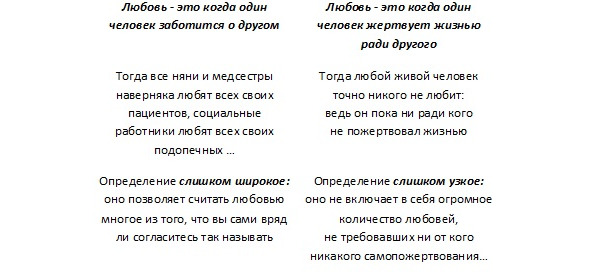

В научной логике то же самое требование формулируется следующим образом: «Объем определяющего понятия должен быть равен объему определяемого понятия». Звучит действительно устрашающе – но на деле все вполне понятно. Представим себе два несоразмерных определения слова «любовь».

Иными словами, определение не должно быть ни слишком широким, ни слишком узким.

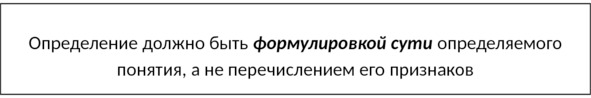

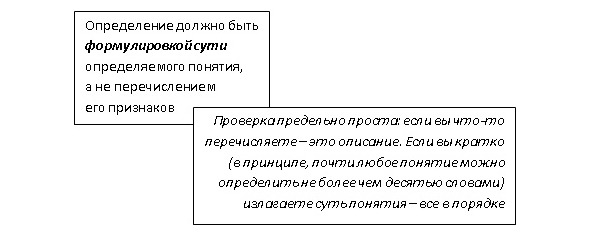

Еще одно требование к конструктивному определению основывается на одном из принципов системного мышления, который гласит: описание системы не исчерпывается описанием ее составных частей.

Пояснить это требование можно опять-таки на примере многострадального слова «любовь».

Пример 12

Представьте себе такое определение любви: «Любовь – это когда один человек заботится о другом, живет вместе с ним, дарит ему подарки, помогает ему во всем, интересуется его делами…».

В этом случае сразу же возникает несколько сомнений:

– А если тот, кого любят, не позволяет помогать ему, – тогда это уже не любовь?!

– А если они не живут вместе – тогда это уже не любовь?!

– А если любящий подарков не дарит, но все остальное делает – тогда это уже не любовь?!

Иными словами, когда вы пытаетесь что-то определить просто за счет перечисления различных признаков этого «чего-то», слишком многое остается непонятным: обязателен ли весь этот набор признаков? можно ли быть уверенным, что этот набор – исчерпывающий, и никакие другие признаки не нужны? а если какой-то признак вдруг по какой-то объективной причине отсутствует – что тогда?..

И самое главное: а по какой, собственно говоря, причине все эти признаки все разом решили проявиться в том понятии, которое вы определяете?! Потому что в реальности именно эта причина и является той самой сутью, которую вы так старательно ищете…

И напоследок – еще два очевидных требования, о которых мы все-таки считаем необходимым упомянуть.

Действительно, нельзя же считать определением следующее: «Принятие – это умение принимать человека таким, какой он есть»! Если я не понимаю, что такое принятие – откуда мне знать, что означает слово «принимать»?!

Сами подумайте: если вы говорите «Апельсин – это не лошадь», то вы, без сомнения, правы. Апельсин, конечно же, совсем не лошадь. Но что конкретного вы при этом сказали об апельсине?!

Конечно же, используя все эти способы проверки вашего определения по разным критериям, вы часто будете обнаруживать, что найденные вами определения не являются конструктивными.

Не стоит пугаться и расстраиваться. Не забывайте: каждое найденное вами несоответствие является подсказкой.

Пример 13

Представьте себе, что вы дали слову «успех» такое определение: «Успех – это хорошая зарплата, достойное положение в обществе и уважение окружающих».

По результатам проверки у вас возникли следующие вопросы:

– Непонятно, что такое «хорошая зарплата» и «достойное положение»

– Неясно, как узнать, что окружающие вас действительно уважают, а не делают вид, что уважают

– А если зарплата и положение имеются, а с уважением не очень – это уже не успех?

– А если и зарплата, и положение, и уважение имеются, а ощущения собственной успешности нет – это успех?

С учетом этих вопросов вы поняли, как именно придется корректировать ваше определение:

– Необходимо определить понятия «хорошая зарплата» и «достойное положение»;

– Необходимо так определить слово «уважение», чтобы его наличие или отсутствие можно было объективно определить;

– Необходимо уточнить список признаков, а потом найти причину их одновременного возникновения.

Возможно, вам показалось странным: вроде бы мы с самого начала говорили о стратегическом думании, а сами предъявляли вам все алгоритмы на примерах вполне практических задач. Так, может быть, речь все время шла о тактическом думании?

Да нет, все в порядке: мы говорили именно о стратегическом думании. Ведь каждый раз для нас с вами важным оказывалось такое ваше представление, которое имелось у вас еще до возникновения той или иной практической задачи. То есть когда-то у вас такое представление сложилось (или, наоборот, не сложилось), а когда пришло время решать какую-то жизненную задачу, оно вам и понадобилось. Но на самом-то деле оно и до того момента постоянно принимало участие в вашей жизни. Более того, многие подобные представления вообще полностью определяют вашу жизнь – даже если вы этого и не замечаете.

Простой пример: за всю нашу профессиональную жизнь мы не у одной сотни людей пытались выяснить, что они имеют в виду под словом «доверие». Вариантов, конечно, было очень много, но почти все они сводились к одному: доверие – это надежда (вера, уверенность и т.д.) на то, что другой человек таков, каким я его себе представляю. То есть я полагаю, что он – порядочный, честный, добрый (продолжите список по своему вкусу), никогда не предаст, не разболтает ваших секретов, не подведет…

Казалось бы, все в порядке – если не считать того, что это вы решили, что он именно такой. Чем-то он вам понравился – вот вы и

решили, что все прочие прекрасные качества у него тоже имеются. И даже если вы не с потолка это взяли, а сделали выводы из каких-то его действий – это все равно только ваше предположение. Но ведете вы себя с этим человеком (порядочным, не болтливым, не предателем и пр.) так, как будто бы ваше предположение – и не предположение вовсе, а объективный факт: вы доверяете ему ваши секреты, полагаетесь на него, верите его словам…

А теперь представим себе, что насчет его высоких душевных качеств вы все-таки ошиблись. В принципе, то, что он совсем не таков, каким вы его себе представляете, раз за разом проявляется в каких-то мелочах – но вы же ему доверяете! Вы на все эти печальные мелочи предпочитаете закрывать глаза и говорить себе, что ошибаться может каждый, а идеальных людей не бывает…

И вот в какой-то далеко не прекрасный момент человек, которому вы вполне безосновательно доверяете, совершает нечто, на что вам уже не удается закрыть глаза. Становится очевидным, что он – вообще не тот человек, каким вы его себе представляли. Вам, ясное дело, больно, стыдно, обидно – но вы говорите себе: это он не оправдал мое доверие! Он меня разочаровал, подвел, предал… В общем, это не вы ошиблись, а он – подлец.

Вы, разумеется, накрепко запоминаете эту свою боль и разочарование. И в дальнейшем у вас есть только три возможности: одна – конструктивная, две – нет.

Возможность первая (неконструктивная): вы решаете, что дешевле никому в жизни не доверять. И с этого момента по-настоящему близких людей у вас нет, от всех окружающих вы ждете какого-нибудь подвоха, и вообще вы больше никому не верите. В общем, жить становится лучше, жить становится веселее.

Возможность вторая (тоже неконструктивная): вы продолжаете людям доверять, но каждый раз с ужасом ждете момента, когда станет больно. Ну, и чаще всего дожидаетесь… Причем не потому, что все люди – сволочи, которым нельзя доверять, а просто потому, что вы не даете себе труда обращать внимание на людей, которым доверяете.

И наконец, возможность третья – для разнообразия конструктивная: вы подвергаете сомнению свое понимание слова «доверие». Вы же уже догадались, что все эти прелести вы организовали себе сами – всего лишь определив это слово именно так, как определили.

Вот и получается: одно неосторожное определение – и вся жизнь наперекосяк…

Самостоятельная тренировка

– Попробуйте самостоятельно объяснить логику выводов во всех примерах, приведенных в главе 7

– Опробуйте каждый из приведенных в главе алгоритмов на словах «развитие», «успех», «ошибка», «принятие», «независимость», «предательство», «уверенность»

– Попробуйте к двум-трем словам из перечисленных применить по очереди все приведенные алгоритмы, а затем сравните между собой полученные определения

– Найдите те неопределенные слова, которые имеют самое большое значение в вашей жизни – или те, которые вы просто используете чаще всего. Дайте им определения – и не забудьте проверить, готовы ли вы с этого момента использовать найденные слова именно в том значении, которое вы для них определили.

8. Как проверить информацию

Как вы помните, на первом этапе сборки паззла человек получает свои собственные впечатления о том, что именно изображено на каждом кусочке будущего изображения. И с точки зрения эффективного мышления в этом есть великая сермяжная правда. Вспомните: изображение на каждом кусочке паззла есть изначально – независимо от того, видим мы его или нет. Но для нас это изображение не имеет ровным счетом никакого значения – до тех пор, пока мы не увидим его своими собственными глазами.

Точно так же и в нашей жизни: мало ли что кому известно?! И какая разница, кто что думает о том, о чем мы вполне способны составить собственное мнение?

Ну в самом деле: зачем опираться на чужую информацию? Ведь другой человек вполне может ошибаться. Согласитесь, обидно расплачиваться за чужие ошибки: за свои все-таки как-то приятнее…

А ведь еще бывает, что информация у вас в голове вообще неизвестно откуда взялась. То есть она, конечно же, откуда-то там появилась, но теперь вы уже и понятия не имеете, откуда именно. И тогда вообще непонятно, можно ли этой информации хоть сколько-нибудь доверять.

Но, как ни странно, главное – не в этом. Главное – опять-таки в интересе. Мы же с вами, помнится, уже договорились чуть раньше, что все стратегическое думание основывается на такой простой, знакомой нам всем с детства вещи, как интерес. Помните?

Давайте для начала опять-таки определим само это слово – «интерес». Мы же в предыдущей главе сумели убедить вас в том, насколько это важное мероприятие – определение слов?

Определение у нас получилось таким потому, что существует исконно русский аналог заимствованного слова «интерес», и этот аналог – «любопытство». У этого слова – два корня: «любо-» и «-пыт-». «Любо-», как легко догадаться, означает «нравится». Второй же корень (» -пыт-») на самом деле не имеет никакого отношения к подвешиванию на дыбе. Издревле на Руси «пытать» означало всего-навсего «спрашивать». А дыба – это только способ получения ответа…

Путем сложения корней мы получаем «нравится спрашивать». А если вспомнить еще одно русское слово – «любознательность», – как раз и получится то определение, которое мы вам предложили.

Это определение дорого нашим психологическим сердцам еще и тем, что показывает: желание понять что-то не может выражаться никак иначе, чем в форме вопросительного предложения. И если кто-то отчаянно доказывает вам свою точку зрения, говоря при этом, что пытается понять вашу позицию, – не верьте. Никакого отношения к желанию понять его действия не имеют.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов