Полная версия

Полная версияПолное собрание сочинений. Том 9. Июль 1904 ~ март 1905

То же случилось по вопросу о выборах ЦК и редакции Центрального Органа. 24 искровца образовали сплоченное большинство; они провели давно задуманный план обновления редакции: из шести старых редакторов были избраны трое; в меньшинство вошло 9 искровцев, 10 членов центра и 1 антиискровец (остальные – 7 антиискровцев, представители еврейского Бунда и «Рабочего Дела» – покинули съезд еще раньше). Это меньшинство осталось так недовольно выборами, что оно решило воздержаться от участия в остальных выборах. Тов. Каутский был совершенно прав, когда увидел в факте обновления редакции главную причину последующей борьбы. Но его взгляд, что я (sic!) «исключил» трех товарищей из редакции, объясняется только его полным незнакомством с нашим съездом. Во-первых, неизбрание, ведь, совсем не то, что исключение, и я, конечно, не имел на съезде права кого-либо исключать, а во-вторых, т. Каутский, кажется, и не подозревает, что факт коалиции антиискровцев, центра и небольшой части приверженцев «Искры» также имел политическое значение и не мог остаться без влияния на результат выборов. Кто не хочет закрывать глаза на то, что произошло на нашем съезде, тот должен понять, что наше новое разделение на меньшинство и большинство является только вариантом старого разделения на пролетарски-революционное и интеллигентски-оппортунистическое крылья нашей партии. Это факт, который нельзя обойти никаким истолкованием, никакой насмешкой.

К сожалению, после съезда принципиальное значение этого раскола было засорено дрязгами по вопросу о кооптации. А именно, меньшинство не захотело работать под контролем центральных учреждений, если три старых редактора не будут снова кооптированы. Два месяца продолжалась эта борьба. Средствами борьбы служили бойкот и дезорганизация партии. 12 комитетов (из 14, высказавшихся по этому поводу) резко осудили эти способы борьбы. Меньшинство отказалось даже принять наше (исходившее от меня и Плеханова) предложение и высказать свою точку зрения на страницах «Искры». На съезде Заграничной лиги дело дошло до того, что члены центральных органов были осыпаны личными оскорблениями и бранью (самодержцы, бюрократы, жандармы, лжецы и т. д.). Их обвиняли в том, что они подавляли личную инициативу и хотели ввести беспрекословное повиновение и слепое подчинение и т. д. Попытки Плеханова квалифицировать такой способ борьбы меньшинства, как анархистский, не могли достигнуть цели. После этого съезда Плеханов выступил со своей, составившей эпоху и направленной против меня, статьей «Чего не делать» (в № 52 «Искры»). В этой статье он говорил, что борьба с ревизионизмом не должна непременно означать борьбу против ревизионистов; для всех было ясно, что он при этом подразумевает наше меньшинство. Далее он говорил, что иногда не надо бороться с анархическим индивидуализмом, который так глубоко сидит в русском революционере; некоторые уступки являются иногда лучшим средством для того, чтобы подчинить его и избежать раскола. Я вышел из редакции, так как не мог разделять такого взгляда, и редакторы из меньшинства были кооптированы. Затем последовала борьба за кооптацию в Центральный Комитет. Мое предложение заключить мир с тем условием, что за меньшинством останется ЦО, а за большинством – ЦК, было отвергнуто. Борьба продолжалась, боролись «принципиально» против бюрократизма, ультрацентрализма, формализма, якобинства, швейцерианства (именно меня называли русским Швейцером) и прочих ужасов. Я высмеял все эти обвинения в своей книге и заметил, что это или простая кооптационная дрязга или (если это должно условно признаваться «принципами») не что другое, как оппортунистические, жирондистские фразы. Нынешнее меньшинство повторяет только то, что т. Акимов и прочие признанные оппортунисты говорили на нашем съезде против централизма, защищавшегося всеми сторонниками старой «Искры».

Русские комитеты были возмущены превращением ЦО в орган частного кружка, орган кооптационных дрязг и партийных сплетен. Было вынесено множество резолюций, выражающих самое резкое порицание. Только так называемая петербургская «Рабочая организация», упоминавшаяся уже нами, и Воронежский комитет (сторонники направления т. Акимова) высказали свое принципиальное удовлетворение по поводу направления новой «Искры». Голоса, требовавшие созыва III съезда, становились все более многочисленными.

Читатель, который даст себе труд изучить первоисточники нашей партийной борьбы, легко поймет, что высказывания т. Розы Люксембург об «ультрацентрализме», о необходимости постепенной централизации и т. д. конкретно и практически являются насмешкой над нашим съездом, абстрактно же и теоретически (если здесь можно говорить о теории) являются прямым опошлением марксизма, извращением настоящей диалектики Маркса и т. д.

Последний фазис нашей партийной борьбы ознаменовался тем, что члены большинства были частью исключены из ЦК частью обезврежены, сведены к нулю. (Это случилось, благодаря переменам в составе ЦК{34} и т. д.) Совет партии (который после кооптации старых редакторов также попал в руки меньшинства) и теперешний ЦК осудили всякую агитацию за созыв III съезда и переходят на путь личных соглашений и переговоров с некоторыми членами меньшинства. Организации, вроде, например, коллегии агентов (уполномоченных) ЦК, позволившие себе совершить такое преступление, как агитация за созыв съезда, были распущены{35}. Борьба Совета партии и нового ЦК против созыва III съезда была объявлена по всей линии. Большинство ответило на это лозунгом: «Долой бонапартизм!» (так была озаглавлена брошюра т. Галерки, который выступает от имени большинства). Растет число резолюций, в которых партийные учреждения, ведущие борьбу против созыва съезда, объявляются антипартийными и бонапартистскими. Как лицемерны были все разговоры меньшинства против ультрацентрализма и за автономию, ясно видно из того, что новое издательство большинства, предпринятое мною и одним товарищем (где были напечатаны вышеупомянутая брошюра т. Галерки и некоторые другие), было объявлено стоящим вне партии. Новое издательство предоставляет большинству единственную возможность пропагандировать свои взгляды, так как страницы «Искры» для него почти закрыты. И несмотря на это или, вернее сказать, именно поэтому Совет партии вынес вышеупомянутое решение на том чисто формальном основании, что наше издательство не уполномочено ни одной партийной организацией.

Нечего и говорить о том, в каком забросе теперь положительная работа, как сильно упал престиж социал-демократии, как сильно деморализована вся партия, потому что были сведены на нет все решения, все выборы II съезда, а также вследствие той борьбы против созыва III съезда, которую ведут партийные учреждения, ответственные перед партией.

Впервые напечатано в 1930 г. в Ленинском сборнике XV

Перевод с немецкого

Извещение об образовании бюро комитетов большинства{36}. Проект

Партийный кризис затягивается до бесконечности, и разрешение его становится все труднее. Сторонники большинства не раз уже излагали в печати свои взгляды на причины кризиса и средства выхода из него. Заявление 22-х[17], поддержанное и рядом комитетов (Одесским, Екатеринославским, Николаевским, Рижским, Петербургским, Московским и Кавказским союзом), и декларацией 19-ти{37}, и заграничными представителями большинства, дало полное и точное изложение его программы. Для всякого, кто сколько-нибудь знаком с ходом кризиса и кто сколько-нибудь дорожит честью и достоинством партии, давно уже стало ясно, что не может быть иного выхода, кроме партийного съезда. Но теперь новая декларация части ЦК новые решения Совета партии обостряют партийное расхождение еще более. Перебежавшие на сторону меньшинства члены ЦК не остановились перед самыми грубыми нарушениями прав тех членов ЦК, которые остались на стороне большинства. Новый ЦК провозгласил примирение, не только не считаясь с большинством, а, напротив, совершенно игнорируя его и вступая в соглашение с одним только меньшинством, притом путем частных тайных сделок. Кто искренне хотел бы примирения, тот прежде всего созвал бы всех борющихся, спорящих и недовольных, а такой созыв и есть партийный съезд. Говорить же о мире и бояться съезда, примирять и в то же время пугать расколом вследствие вероятного поражения меньшинства и на III съезде – значит лицемерить, значит насильственно навязывать русским партийным работникам каприз заграничного кружка, значит освящать благовидным лозунгом мира полное предательство большинства. Во имя мира новый ЦК раскассировывает организации, имеющие дерзость желать съезда. Во имя мира новый ЦК объявляет непартийными издания большинства и отказывается доставлять их комитетам. Во имя мира новый ЦК вносит дрязгу в решения Совета партии, осмеливающегося печатно заявлять об «обманах» со стороны таких товарищей, действия которых еще не расследованы и которым даже не потрудились предъявить направленного против них обвинения. Совет партии прямо подделывает теперь общественное мнение партии и решение ее, поручая заведомо враждебному к идее съезда ЦК проверку резолюций комитетов, заподозривая эти резолюции, оттягивая опубликование их, неверно считая голоса, присваивая себе право съезда объявлять мандаты недействительными, внося дезорганизацию в положительную работу путем восстановления «периферии» против местных комитетов. А между тем общепартийная положительная работа тоже стоит благодаря поглощению сил ЦК и ЦО борьбой против съезда.

Первая страница рукописи В. И. Ленина «Извещение об образовании Бюро Комитетов Большинства». – 1904 г. (Уменьшено)

Комитетам и организациям большинства ничего не остается, как сплотиться вместе для борьбы за съезд, для борьбы против так называемых центральных учреждений партии, которые на деле прямо издеваются над партией. Мы делаем почин такого сплочения, составляя Бюро Комитетов Большинства, по инициативе и с согласия комитетов Одесского, Екатеринославского, Николаевского, Рижского, Петербургского и Московского.

Наш лозунг – борьба партийности против кружковщины, борьба выдержанного революционного направления против зигзагов, путаницы и возврата к рабочедельству, борьба во имя пролетарской организации и дисциплины против дезорганизаторов.

Наши ближайшие задачи – идейное и организационное сплочение большинства в России и за границей, всесторонняя поддержка и развитие издательства большинства (начатого за границей тт. Бонч-Бруевичем и Лениным), борьба с бонапартизмом наших центральных учреждений, контроль за правильностью мер по созыву III съезда, содействие положительной работе комитетов, дезорганизуемой агентами редакции и нового ЦК.

Бюро Комитетов БольшинстваСноситься с Бюро можно через комитеты большинства в России и через издательство Бонч-Бруевича и Ленина за границей.

Написано ранее 20 октября (2 ноября) 1904 г.

Впервые напечатано в 1940 г. в журнале «Пролетарская Революция» № 2

Печатается по рукописи

Услужливый либерал

Хотя услуга нам при нужде дорога,

Но за нее не всяк умеет взяться,

Не дай бог со Струве связаться,

Услужливый Струве опаснее врага!

В последнем номере (№ 57) «Освобождения» г-на Струве напечатаны следующие поучительные строки:

«Процесс расслоения внутри так называемой Российской социал-демократической рабочей партии перешел в новую фазу. Крайние централисты («ленинцы», «твердые», «большевисты») начинают терять почву под ногами, а позиция их противников становится все крепче и крепче – по крайней мере в заграничных «колониях». «Меньшевисты» (мартовцы) почти повсюду берут перевес, захватывают в свои руки все большее количество партийных органов, в то время как от «большевистов» откалываются группы и лица, которые хотя и не окончательно принимают «платформу» меньшинства, однако не желают также вести борьбу с последними и стремятся к водворению мира в до сих пор мятущейся партии. На сцене появляются «примиренцы», желающие положить конец неприличной свалке, в которой люди перестали понимать не только других, но и себя. Появление этих «примиренцев» вынуждает непримиримых централистов выступить с «издательством социал-демократической партийной литературы, посвященной защите принципиальной позиции большинства второго партийного съезда». (Заявления В. Бонч-Бруевича и Н. Ленина.) Перед нами три продукта этого нового издательства: 1) К партии. Женева, 1904. Стр. 16. Цена 20 сант., 15 пф. 2) Галерка. Долой бонапартизм! Женева, 1904. Стр. 23. Цена 25 сант., 20 пф. 3) Галерка и Рядовой. Наши недоразумения. Женева, 1904. Цена 50 сант., 40 пф. Главное содержание этих трех брошюр заключается в критическом освещении некоторых действительно не совсем безупречных методов «меньшевистской» борьбы с «большинством» и в защите тезиса, что созвание третьего съезда для урегулирования партийных трений не только возможно, но и необходимо.

Стоя формально, с точки зрения партийной лояльности, на более солидной позиции, «большевисты» уступают своим противникам по существу. По существу последние защищают теперь нечто более жизненное и дееспособное, чем «большевисты». К сожалению только, защита эта ведется не совсем или, вернее, совсем некорректно, доходя часто до явного неприличия в выборе средств. Примером такой некорректной защиты могут служить бесчисленные статьи последнего времени в «Искре» и появившаяся на днях брошюра Н. Троцкого: Наши политические задачи. (Тактические и организационные вопросы.) Женева, 1904. Стр. 107. Цена 75 сайт. Отличаясь во многих местах пустозвонством, она, однако, совершенно справедливо берет под свою защиту некоторые идеи, с которыми интересующиеся социал-демократической литературой знакомы уже но писаниям гг. Акимова, Мартынова, Кричевского и других так называемых«экономистов». Жаль только, что местами автор доводит взгляд последних до карикатуры».

Сколько тут злорадства по поводу бод нашей партии! Но либерал, по своей политической натуре, не может относиться к ослаблению и разложению социал-демократии без злорадства.

Сколько тут глубоко продуманной и прочувствованной симпатии к существу акимовских взглядов меньшинства! Но, в самом деле, разве единственная надежда на жизненность, идейную жизненность русского либерализма не заключается в жизненности социал-демократического оппортунизма?

Не везет новой «Искре» с ее сторонниками.

Вспомните знаменитое, замечательное, составившее эпоху плехановское «Чего не делать». Как тонко задумана была эта политика хитрости и личных уступок, и как неловко попал впросак наш дипломат. Как верно схватил последовательный оппортунист, г. Струве, «знаменательный поворот» в новой «Искре». «Пропасть» между старой и новой «Искрой» признают теперь сами руководители последней.

Вспомните нарцисовское утверждение Плеханова в № 65 «Искры», что «Акимов никому не страшен, им не испугаешь теперь даже воробьев на огороде». Плеханов говорил эти слова (не особенно обнаруживающие мягкость и уступчивость к рабочедельцам), заявляя в то же время, будто на нашем партийном съезде «против ортодоксального марксизма говорил разве только какой-нибудь Акимов». И вот тотчас же после этих нарцисовских заявлений печатается полностью листок Воронежского комитета (солидарного, как всем известно, с тт. Акимовым и Брукэром), причем оказывается, что редакция новой «Искры» скрыла от публики (№ 61) всю принципиальную часть листка, все выражение сочувствия новой «Искре». Кто оказался похожим на воробья? Какое партийное учреждение сравнимо теперь с огородом?

Вспомните автора статьи «Пора!» в приложении к №№ 73–74 «Искры». Как откровенный и честный представитель взглядов, проводившихся на всем нашем съезде всеми делегатами «болота», этот товарищ прямо заявил свое несогласие с Плехановым, прямо выразил свое мнение, что «Акимов сыграл на съезде роль скорее призрака оппортунизма, чем его действительного представителя». И бедная редакция еще и еще раз должна была подвергнуть себя некоторой унтер-офицерской операции. Редакция снабдила утверждение автора статьи «Пора!» следующим примечанием:

«С этим мнением нельзя согласиться. На программных взглядах тов. Акимова лежит явная печать оппортунизма, что признает и критик «Освобождения» в одном из его последних номеров, отмечая, что тов. Акимов примыкает к «реалистическому», – читай: ревизионистскому, – направлению».

Не правда ли, мило? В программных взглядах т. Акимова (с которым вместе голосовали, в спорах о программе, почти всегда тт. Мартынов, Брукэр и бундовцы, очень часто и делегаты болота) есть оппортунизм. А в его тактических и организационных взглядах нет оппортунизма, – так что ли, господа? Не потому ли молчите вы об этих последних взглядах, что новая «Искра» с помпой выдвинула новые организационные разногласия и сказала именно то и только то, что говорили уже раньше против старой «Искры» Мартынов и Акимов? Не потому ли, что и новые тактические разногласия, выдвигаемые в новейшее время новейшей «Искрой», сводятся всецело к повторению того, что говорили давно против старой «Искры» Мартынов и Акимов? Как полезно было бы переиздать теперь № 10 «Рабочего Дела»!

И кого же приводит сама редакция новой «Искры» в качестве судьи и свидетеля против тов. Акимова? – г-на Струве. Судья хорош, это действительно специалист, знаток, чемпион и эксперт в вопросах оппортунизма. Тем более знаменателен отзыв этого, самой редакцией вызванного, свидетеля о содержании взглядов Троцкого. А ведь брошюра Троцкого вышла, не забывайте этого, под редакцией «Искры» (№ 72, стр. 10, столб. 3). «Новые» взгляды Троцкого – редакционные взгляды, одобренные Плехановым, Аксельродом, Засулич, Старовером и Мартовым.

Пустозвонство и акимовщина (к сожалению, последняя в карикатурном виде) – таков вердикт сочувствующего новой «Искре» и ею же вызванного судьи.

Услужливый либерал на этот раз нечаянно сказал сущую правду.

Написано в октябре 1904 г.

Напечатано в ноябре 1904 г. в Женеве отдельным листком

Печатается по тексту листка

Земская кампания и план «Искры»{38}

Только для членов партии

Написано между 30 октября и 8 ноября (12 и 21 ноября) 1904 г.

Напечатано в ноябре 1904 г. в Женеве отдельной брошюрой

Печатается по тексту брошюры

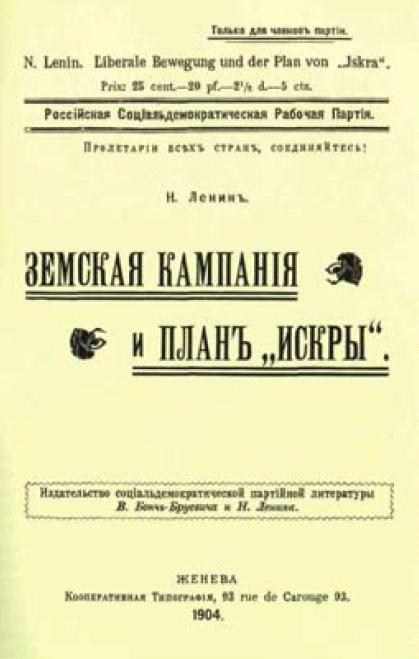

Обложка брошюры В. И. Ленина «Земская кампания и план «Искры»». – 1904 г. (Уменьшено)

За подписью редакции «Искры» только что опубликовано («для членов партии») письмо к партийным организациям. Россия никогда еще не была так близка к конституции, как теперь, – заявляет редакция и подробно излагает целый план «политической кампании», целый план воздействия на наших либеральных земцев, ходатайствующих о конституции.

Прежде чем разбирать этот, в высшей степени поучительный, план новой «Искры», припомним, как ставился вопрос об отношении к нашим либеральным земцам в русской социал-демократии с тех пор, как возникло массовое рабочее движение. Всем известно, что и по этому вопросу почти с самого начала возникновения массового рабочего движения шла борьба между «экономистами» и революционерами. Первые доходили до прямого отрицания буржуазной демократии в России, до игнорирования задач воздействия пролетариата на оппозиционные слои общества и к то же время, суживая размах политической борьбы пролетариата, они, сознательно или бессознательно, предоставляли политически руководящую роль либеральным элементам общества, отводя рабочим «экономическую борьбу с хозяевами и с правительством». Сторонники революционной социал-демократии в старой «Искре» вели борьбу с этим направлением. Борьба эта распадается на два крупных периода: до появления либерального органа, «Освобождения», и после его появления. В первый период мы направляли главным образом свою атаку против узости экономистов, «наталкивали» их на незамечаемый ими факт существования буржуазной демократии в России, подчеркивали задачу всесторонней политической деятельности пролетариата, задачу воздействия его на все слои общества, задачу стать авангардом в войне за свободу, В настоящее время тем более уместно и необходимо вспомнить этот период и его основные черты, чем грубее извращают его сторонники новой «Искры» (см. «Наши политические задачи» Троцкого, изданные под редакцией «Искры»), чем больше спекулируют они на незнакомство теперешней молодежи с историей недавнего прошлого нашего движения.

Со времени появления «Освобождения» начался второй период борьбы старой «Искры». Когда либералы выступили с самостоятельным органом и с особой политической программой, задача воздействия пролетариата на «общество» естественно изменилась: рабочая демократия не могла уже ограничиться «встряхиванием» либеральной демократии, расшевеливанием ее оппозиционного духа, она должна была поставить во главу угла революционную критику той половинчатости, которая ясно обнаружилась в политической позиции либерализма. Наше воздействие на либеральные слои приняло форму постоянных указаний на непоследовательность и недостаточность политического протеста гг. либералов (достаточно сослаться на «Зарю», критиковавшую предисловие г. Струве к записке Витте[18], и на многочисленные статьи «Искры»).

Ко времени II партийного съезда эта новая позиция социал-демократии по отношению к либерализму, выступившему открыто, настолько уже выяснилась и упрочилась, что ни у кого не возникало даже вопроса относительно того, существует ли буржуазная демократия в России и должно ли оппозиционное движение встречать поддержку (и какую поддержку) в пролетариате. Речь шла лишь о формулировке партийных взглядов на этот вопрос, и мне достаточно здесь указать на то, что взгляды старой «Искры» гораздо лучше были выражены в резолюции Плеханова, подчеркнувшей антиреволюционный и противопролетарский характер либерального «Освобождения», чем в сбивчивой резолюции Старовера{39}, которая, с одной стороны, гонится (и совершенно несвоевременно гонится) за «соглашением» с либералами, а с другой стороны, ставит фиктивные, заведомо неисполнимые для либералов условия таких соглашений.

I

Перейдем к плану новой «Искры». Редакция признает нашу обязанность использовать до дна весь материал по вопросу о нерешительности и половинчатости либеральной демократии, по вопросу о враждебной противоположности интересов либеральной буржуазии и пролетариата, использовать «соответственно принципиальным требованиям нашей программы». «Но, – продолжает редакция, – по в пределах борьбы с абсолютизмом, и именно в теперешнем фазисе, наше отношение к либеральной буржуазии определяется задачей придать ей побольше храбрости и побудить ее присоединиться к тем требованиям, с которыми выступит (?выступил?) руководимый социал-демократией пролетариат». Мы подчеркнули особенно странные словечки в этой странной тираде. В самом деле, как не назвать странным противоположение, с одной стороны, критики половинчатости и анализа враждебности интересов, а с другой стороны, задачи придать храбрости и побудить присоединиться? Каким образом в состоянии мы придать храбрости либеральной демократии иначе, как беспощадным разбором и уничтожающей критикой ее половинчатости в вопросах демократии? Поскольку буржуазная (= либеральная) демократия намерена выступать как демократия и вынуждена выступать как демократия, постольку она неизбежно стремится опереться на возможно более широкие круги народа. Это стремление неминуемо порождает следующее противоречие: чем шире эти круги народа, тем больше среди них представителей пролетарских и полупролетарских слоев, требующих полной демократизации политического и общественного строя, такой полной демократизации, которая грозит подорвать весьма важные опоры всякого буржуазного господства вообще (монархию, постоянное войско, бюрократию). Буржуазная демократия по природе своей не в состоянии удовлетворить этих требований, она по природе своей осуждена поэтому на нерешительность и половинчатость. Социал-демократы критикой этой половинчатости подталкивают постоянно либералов, отрывают все большее количество пролетариев и полупролетариев, а частью и мелких буржуа, от либеральной демократии на сторону рабочей демократии. Каким же образом можно говорить: мы должны критиковать половинчатость либеральной буржуазии, н о (но!) наше отношение к ней определяется задачей придать ей храбрости? Ведь это явная путаница, свидетельствующая либо о том, что авторы ее пятятся назад, т. е. возвращаются к тем временам, когда либералы вообще еще не выступали открыто, когда их надо было вообще пробуждать, расшевеливать, побуждать открыть рот; – либо о том, что авторы сбиваются на мысль, будто можно «придать храбрости» либералам посредством уменьшения храбрости пролетариев.