Полная версия

Полная версияПолная версия:

Полное собрание сочинений. Том 7. Сентябрь 1902 ~ сентябрь 1903

Вы видите: рассуждения социалистов-революционеров, несуразные и противоречивые до смешного с точки зрения социалиста, становятся вполне понятны и последовательны с точки зрения буржуазно-демократической. Это – потому, что партия социалистов-революционеров есть в сущности не что иное, как фракция буржуазной демократии, фракция, по составу своему преимущественно интеллигентская, по точке зрения преимущественно мелкобуржуазная, по теоретическому своему знамени – эклектически соединяющая новейший оппортунизм и стародедовское народничество.

Лучшим опровержением объединительной фразеологии буржуазного демократа является самый ход политического развития и политической борьбы. И в России рост действительного движения успел уже привести к такому опровержению. Я имею в виду выделение «академистов», как особой группы студенчества. Покуда не было настоящей борьбы, академисты не выделялись из «общестуденческой» массы, и «единство» всей «мыслящей части» студенчества казалось ненарушимым. Как только дошло до дела, – расхождение разнородных элементов стало неизбежным[73].

Прогресс политического движения и прямого натиска на самодержавие тотчас же ознаменовался прогрессом определенности в политической группировке, – вопреки всяческим пустым речам об объединении всех и каждого. В том, что разделение академистов и политиков есть крупный шаг вперед, – едва ли станет сомневаться хоть один человек. Но означает ли это разделение, что студенты социал-демократы «порвут» с академистами? «Революционной России» кажется, что да (см. № 17, стр. 3).

Но кажется ей это только вследствие той путаницы, которую мы обнаружили выше. Полная размежевка политических направлений отнюдь не означает «разрыва» профессиональных и учебных союзов. Социал-демократ, который поставит своей задачей работу в студенчестве, непременно постарается проникнуть сам или через посредство своих агентов в возможно большее число возможно более широких «чисто студенческих» и самообразовательных кружков, постарается расширять кругозор того, кто требует только академической свободы, постарается пропагандировать именно социал-демократическую программу среди тех, кто еще ищет какой-нибудь программы.

Резюмируем. Известная часть студенчества хочет выработать себе определенное и цельное социалистическое мировоззрение. Конечной целью этой подготовительной работы может быть – для студентов, желающих практически участвовать в революционном движении, – только сознательный и бесповоротный выбор одного из двух направлений, сложившихся в настоящее время в революционной среде. Кто протестует против такого выбора во имя идейного объединения студенчества, во имя его революционизирования вообще и т. п., – тот затемняет социалистическое сознание, тот проповедует на самом деле лишь безыдейность. Политическая группировка студенчества не может не отражать политической группировки всего общества, и долг всякого социалиста – стремиться к возможно более сознательной и последовательной размежевке политически разнородных групп. Призыв, обращенный к студенчеству партией соц.-рев., – «провозгласить свою солидарность с общеполитическим движением и совершенно отвлечься от фракционных раздоров в революционном лагере» – является, по сущности своей, не чем иным, как призывом назад, от социалистической к буржуазно-демократической точке зрения. В этом нет ничего удивительного, ибо «партия соц.-рев.» есть лишь фракция буржуазной демократии в России. Разрыв студента социал-демократа с революционерами и политиками всех других направлений отнюдь не означает разрыва общестуденческих и образовательных организаций; напротив, только стоя на точке зрения вполне определенной программы, можно и должно работать в самых широких кругах студенчества над расширением академического кругозора и над пропагандой научного социализма, т. е. марксизма.

P. S. В следующих письмах я хотел бы побеседовать с читателями «Студента» о значении марксизма для выработки цельного миросозерцания, о принципиальных и тактических отличиях социал-демократической партии и партии соц.-рев., о вопросах студенческой организации и об отношении студенчества к рабочему классу вообще.

Напечатано в сентябре 1903 г. в газете «Студент» № 2–3. Подпись: Н. Ленин

Печатается по тексту газеты

Подготовительные материалы

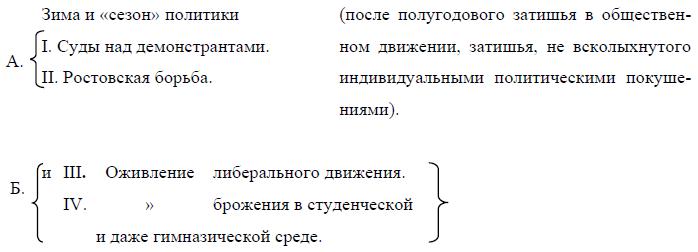

Наброски и конспекты к статье «Новые события и старые вопросы»[74]

Особо V. Интриганство и растерянность в среде правительства.

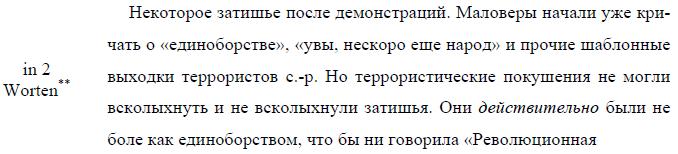

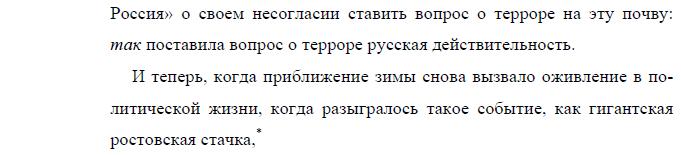

Затишье – усиление отчаяния и маловерия – террор – его фактическое значение – его неуспех в деле всколыхнутая затишья.

Теперь пред нами начало политического «сезона» и оживление революционного движения.

** В двух словах. Ред.

* На этом фраза обрывается. Ред.

По-видимому, проходит

α – временное затишье

β – террор и «народовольчество» как порождение его увы, народ нескоро

легко говорить о вооруженных демонстрациях индивидуальным отпором надо ответить

γ – ростовская борьба

еще и еще раз показывает революционную энергию рабочих масс

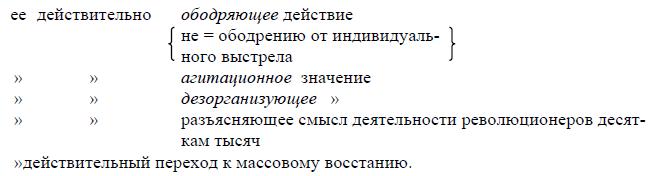

действительно ободряет

действительно дезорганизует правительство, возбуждает десятки тысяч, проясняет смысл деятельности революционеров, «дезорганизует»

действительно есть переход прямой к народному восстанию.

Действительно «ободряющее» значение ростовских событий.

По-видимому, затишье (некоторое, временное) в народно-революционном движении приходит к концу и начинается опять волна оживления.

Вместе с затишьем отходит в область чего-то далекого и его порождение – беспринципность, ее ликование, возрождение народовольчества, отчаяние etc. террор

– индивидуальный отпор

– народ еще нескоро

– дезорганизация правительства (а не революционеров?)

– о вооруженных демонстрациях легко говорить

etc. etc.

Ростовская борьба

Когда есть и действуют такие вулканы революционного возмущения в рабочих массах, – как нелепы и претенциозно смешны толки об искусственном возбуждении, агитации, дезорганизации посредством выстрелов etc.?

Какое это явное уклонение от прямой задачи: помочь этим восстающим уже массам, сорганизовать руководителей их etc.

И, вопреки толкам об обескураживающем действии демонстраций, – ободрение выносим мы из речей их участников – нижегородских рабочих.

И здесь глубокие корни в рабочих массах

« возмущение и

« готовность к борьбе и жертвам.

Напоминание об этих «корнях» движения и «остове» его должно показать, как глубоко ошибочны теории и попытки отодвинуться от рабочего движения, заменить социально-классовую точку зрения расплывчатостью народничества etc.

* См. Сочинения, 5 изд., том 4, стр. 373. Ред.

Слияние с рабочим движением не = ослаблению и узости. Напротив, с этой абсолютно прочной почвы мы можем и должны привлекать и остальное все.

Именно рабочее движение вызвало оживление в других слоях и теперь оно растет: земская оппозиция начинает переходить кое-где и к «действию».

{пара слов о Воронеже}{141}

– студенческое и гимназическое движение

– крестьянское движение

Общий aspect правительственной тактики:

– на массы раздробление, отвлечение, заигрывание

– революционеры отвлекались на погоню за «собаками» ((как назвал один либерал Валей, Оболенских и Ко. Мы еще вернемся, может быть, к этому либералу)).

Не дать себя провоцировать.

Не терять своей принципиальной почвы.

Укреплять свои связи с рабочей массой и идти вместе с ней, участвовать в таких событиях, как ростовские, стараясь поднимать их до народного восстания.

Написано в конце ноября 1902 г.

Впервые напечатано в 1939 г. в журнале «Пролетарская Революция» № 1

Печатается по рукописи

План письма «К вопросу о докладах комитетов и групп РСДРП общепартийному съезду»[75]

I. Рабочее движение, его история и современное состояние.

(1.3–7.36)

II. История с.-д. движения, борьба направлений и современные теоретические вопросы.

(2.13)

III. Комитеты и группы с.-д. Их состав и функции.

Районные организации.

(2.9 + 26.35)

IV. Содержание, широта и характер местной работы.

(10–12.14–19.30)

V. Отношение к революционным (с.-д. особенно) группам других рас и наций.

(31)

VI. Практические предприятия и конспиративное оборудование.

(32–34)

VII. Связи и работа в других слоях населения, кроме рабочего класса.

(20–25)

VIII. Состояние не социал-демократических революционных и оппозиционных течений и отношение к ним.

(27–29)

Написано в декабре 1902 – январе 1903 г.

Печатается впервые, по рукописи

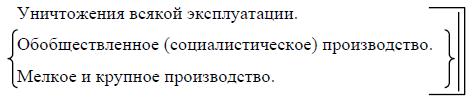

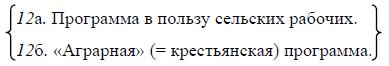

Материалы к брошюре «К деревенской бедноте»

1. Планы брошюры

1

1. Рабочая борьба в городах, о которой слышали уже очень многие.

2. Чего хотят рабочие? (С.-д. партия. Социализм.)

3. Idem[76] для крестьян. Гнет налогов, безземелья, капитала etc.

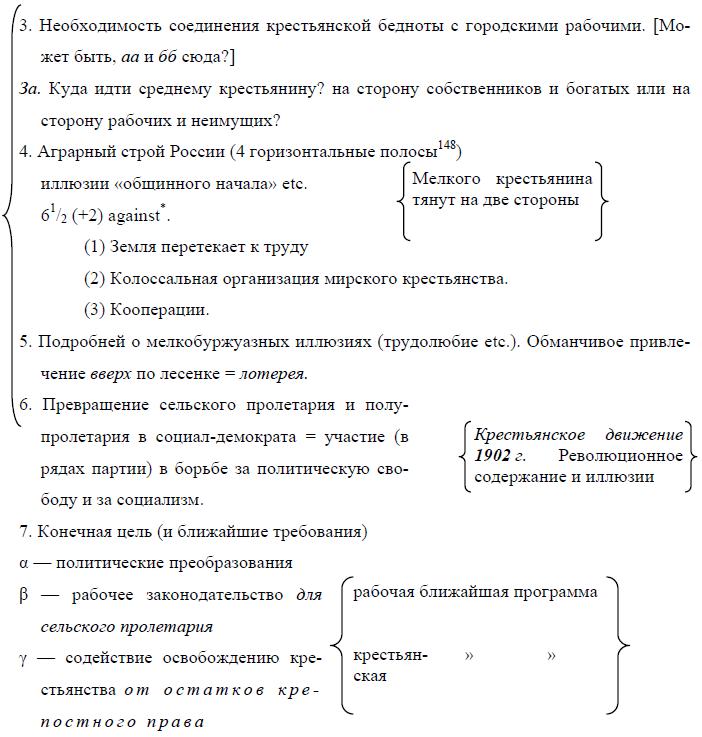

4. Соединение крестьянской бедноты с рабочими.

5. Аграрный строй.

{иллюзии «общинного начала»}

6. 61/2 млн. соединение с рабочими в городах (и привлечение на свою сторону 2 млн.){142}

7. Обманчивость ожиданий от личного усердия, ловкости etc. трудолюбия, бережливости etc.

8. Помехи соединению этих 61/2 млн.:

9. Политическое бесправие. Борьба с рабочими за политическую свободу.

10. – Гражданское бесправие крестьянина в особенности. Круговая порука, отсутствие свободы передвишения, прикрепление к общине, прикрепление к помещичьему хозяйству посредством отработкой, кабала, отрезки etc. Σ[77] = остатки крепостного права.

11. Необходимость освободить все крестьянство (и среднее и буржуазное) для освобождения бедноты для ее борьбы за социализм.

12. Разбор требований нашей аграрной программы.

13. Недоверие к зажиточному крестьянству: или пойдет дальше, или нет.

14. Опыт с крестьянством в других странах: измена зажиточного и среднего крестьянства после политической и аграрной реформы.

15. Утилизация этого опыта для России, т. е. соединение 61/2 млн. наперед с городским рабочим, с с.-дем. партией.

16. Это соединение начинается теперь и в Европе.

Мы в России должны сразу закрепить эту связь и тем облегчить себе всю борьбу за социализм.

2

1. Рабочая борьба в городах. Борьба против правительства.

Ее распространение и обострение.

2. Чего хотят рабочие? Они борются

* Против. Ред.

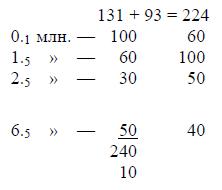

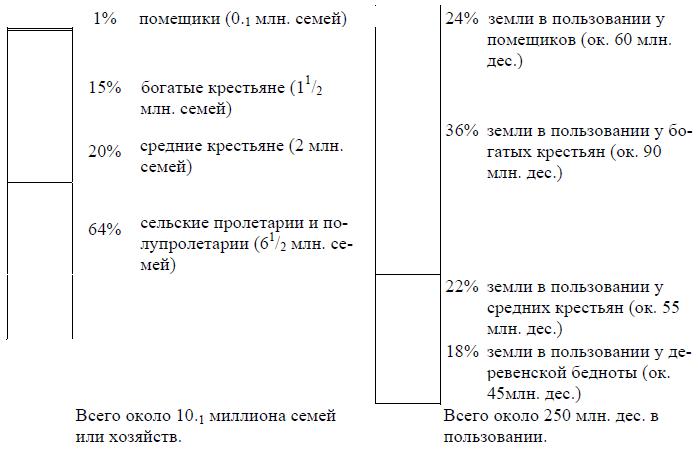

148 Имеется в виду графическое изображение В. И. Лениным аграрного строя России в виде четырех горизонтальных полос: первая – 0,1 миллиона помещичьих хозяйств, вторая – 11/2 миллиона богатых крестьянских хозяйств, третья – 2 миллиона средних и четвертая – 61/2 миллионов бедняцких хозяйств (см. настоящий том, стр. 380).)

8. Какие остатки крепостного права? Разбор требований аграрной программы.

Отрезки в конце.

в таком порядке:

* Пункты 1–5 Лениным перечеркнуты. Ред.

Освобождение и зажиточного крестьянина и среднего и пролетария от крепостного гнета, освобождение для свободной борьбы за социализм.

3

(1) 1. Рабочая борьба в городах.

(2) 2. Чего хотят социал-демократы?

(3–6) 3. Богатство и нищета в деревне.

(7) 4. Участие деревенской бедноты в рабочей борьбе.

Соединение деревенских рабочих с городскими.

(8) 5. Уничтожение остатков крепостного права.

(9) 6. Классовая борьба в деревне.

Приложение I (проект программы)

Приложение II.

4

I. Борьба городских рабочих.

II. Чего хотят с.-д.?

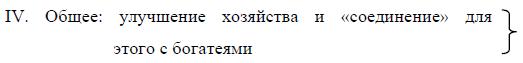

III. Богатство и нищета, собственники и рабочие в деревне.

IV. Куда идти среднему крестьянину?

V. Соединение деревенских рабочих с городскими.

VI. Уничтожение остатков крепостного права.

VII. Классовая борьба в деревне.

2. Планы и наброски отдельных глав брошюры

Ни рыба ни птица

улучшенные орудия, продавать плуг и душу

кооперации

«высокая доходность»

обман = лотерея

4 вопроса

4 вопроса:

помещики

богатые крестьяне

149 {143}

31/2 + 3 млн. бедняков

борьба за деньги.

Кооперации

«высшая доходность»

за мелкое производство

прилежание и усердие

обман = лотерея, привлечение вверх

4 вопроса

кооперации {кредитные и молочные}

(немецкие данные)

1 «высшая доходность»

2 «усердие», прилежание, трудолюбие – вытягивают вверх по лестнице

3 одного поднимут, 10 обманут. Лотерея…

* Раздел IV Лениным перечеркнут. Ред.

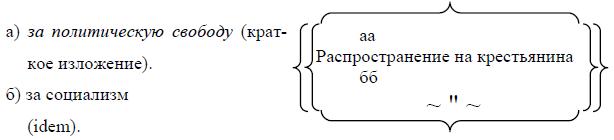

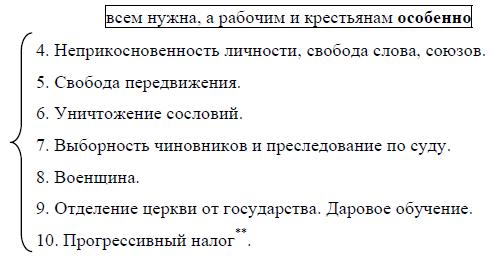

V. За какие улучшения в жизни крестьянства борются с.-д.?

(α) 1. С.-д. против всей буржуазии, всех живущих чужим трудом.

2. За все улучшения в жизни крестьянина, какие только можно добыть, за всякое освобождение от гнета помещиков, государства, чиновников, полиции, попов.

(β) 3. Политическая свобода.

** Пункты 4–10 Лениным перечеркнуты. Ред.

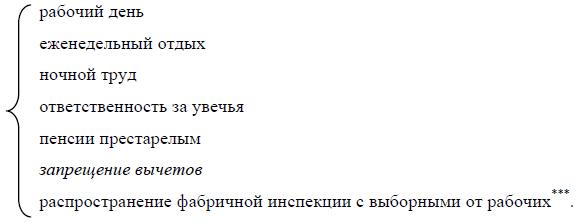

(γ) Фабричные законы в деревне.

*** Текст от слов «рабочий день» до слов «от рабочих» Лениным перечеркнут. Ред.

Кроме того, не только сельским рабочим, а и крестьянам: § VI.

Ответы народников, с.-р., с.-д.

§ VI in fine[78]:

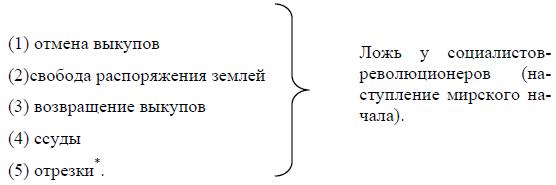

α. 3 требования – β. объединение интересов богатых и бедноты – γ. дальше отрезков? зависит от богатых – δ. социалистическая революция – ε: важно не много запросить, а сделать шаг к объединению крестьян

1) Сговор обнаружит интересы богатых и бедноты.

2) Первый шаг: вместе с богатыми, за самые скромные требования.

3) Объединение деревенской бедноты при помощи комитетов.

4) Далее: борьба за социализм.

5) Некоторые говорят: не отрезки, а всю землю у помещиков.

Беднота – социализм.

Богатые крестьяне??

6) Нельзя положиться на богатых крестьян[79].

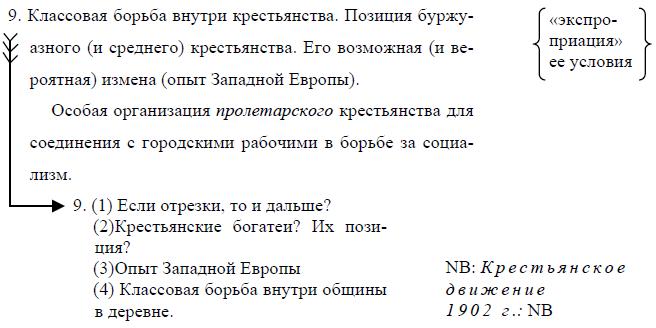

VII. Классовая борьба в деревне.

1. Что такое классовая борьба? Борьба угнетенной части населения против угнетателей. Борьба против крепостного права. – Борьба бедноты против богатых.

2. Крестьянское движение 1902 г. Геройство борцов: их великое начало. Мы должны продолжать. Но надо разобрать, отчего их победили?

3. От несознательности, от неподготовленности. Крестьяне не знали, чего требовать. Крестьяне не знали, кто их враг. Крестьяне не видели связи помещиков и правительства. Крестьяне хотели, чтобы жизнь была по справедливости, по-божьи, не зная, как это сделать.

[недоверие]

4. Наш ответ. Еще раз: Союз деревни и города против

3 требования вместе.

5. Практические приемы объединения и борьбы.

Агитация. Кружки. Поддержка рабочих городских.

§ VII.

1) Крестьянское движение 1902.

2) Геройство. Расправа.

3) Как сделать, чтобы победить?

4) Надо ясно понимать. Не божья, – а человеческая.

3 требования.

5) Надо готовить союз с городскими рабочими

кружки с.-д.

агитация (листки, книги).

Классовая борьба в деревне (недоверие к богатым крестьянам).

6) Поддержка рабочих, когда они начнут в городах.

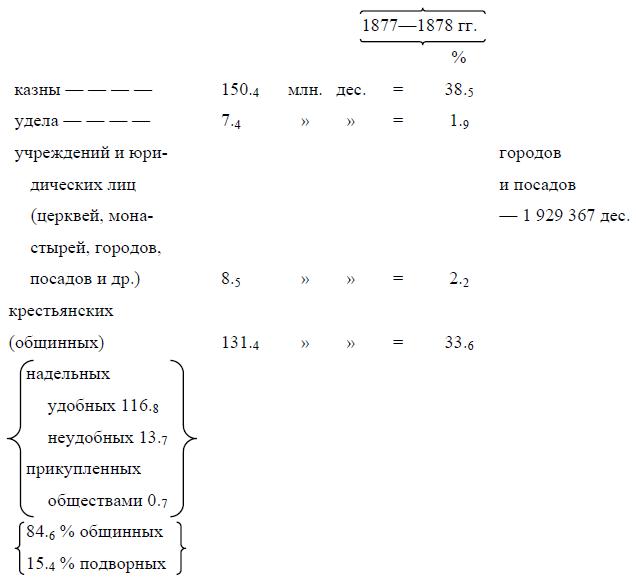

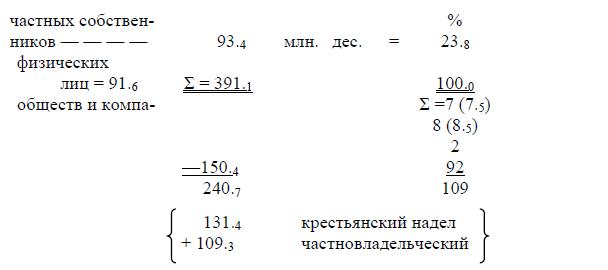

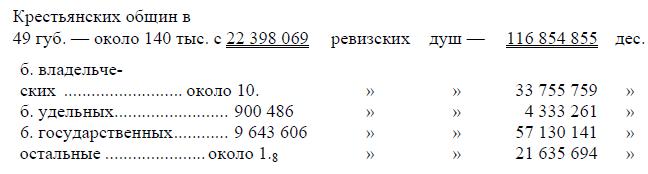

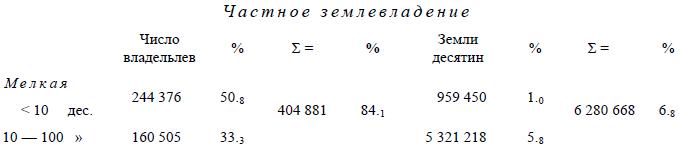

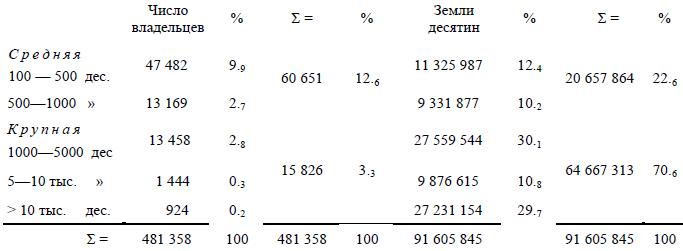

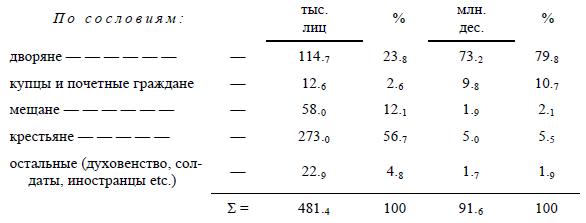

3. Выписки из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Эфрона и расчеты о землевладении в России

Том 12 «Землевладение»

Землевладение в России (Энциклопедический Словарь)

В 49 губерниях Европейской России (без области Войска Донского)

У казны из ее земель 69.3 % леса (100 млн. дес. в Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Пермской губерниях). 28.1 % неудобной земли и 2.6 % удобные {менее 4 млн. дес.}

Три северные губернии (Архангельская, Олонецкая, Вологодская) принадлежат почти целиком казне (97, 93 и 83 % пространства губерний). 2 восточные (Пермская и Вятская) – наполовину (51 и 48 %). В этих пяти губерниях 1337 г млн. дес. казенной земли (= 881/2 % государственных земель).

Ergo[80]:

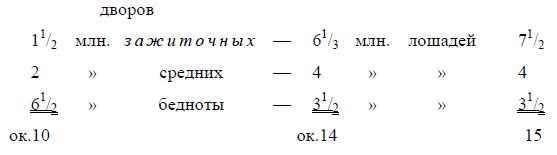

хозяйств:

76 тыс. крупных землевладельцев – 85.2 млн. дес. земли + 7.4 млн. дес. – удела 93 млн.

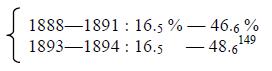

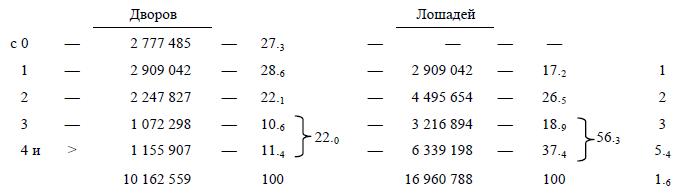

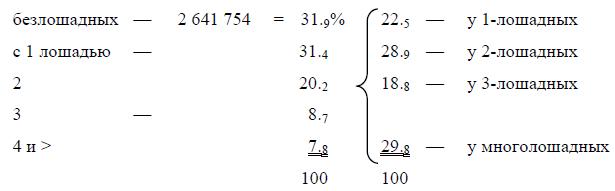

4. Распределение лошадей у крестьян в сельских обществах

1888 и 1891. 49 губерний Европейской России{144}

1893/94 38 губ.: 8 288 987 крестьянских дворов – 11 560 358 лошадей.

1900 г.

Лохтин, с. 280:

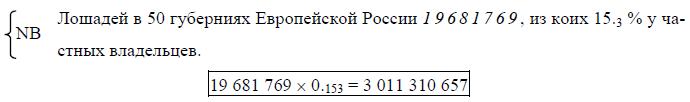

Лошадей в 50 губ.

1846 – 16 056 000

1861 – 15 300 000

1870 – 15 611400

1882 – 20 015 000

1888 – 19 663 000

1898 – 17 004 300

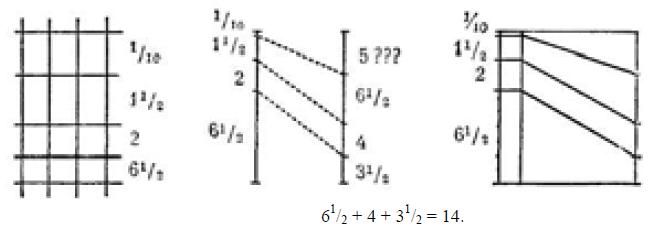

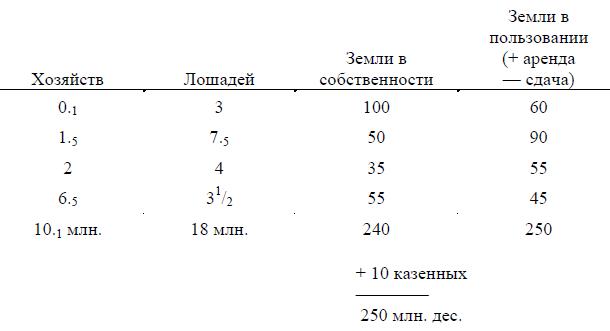

5. Расчеты и графические иллюстрации к анализу классовых групп в деревне

1

Аграрный строй «крестьянства»

10 млн. крестьянских дворов 14 млн. лошадей дворов

2 {145}

Всего в России около 21 млн. лошадей

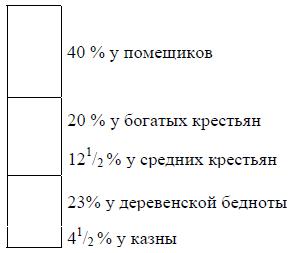

3

Собственность на землю (всего ок. 250 млн. дес.)

Написано в марте – апреле 1903 г.

Впервые напечатано в 1932 г. в Ленинском сборнике XIX

Печатается по рукописи

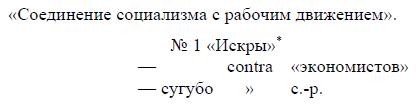

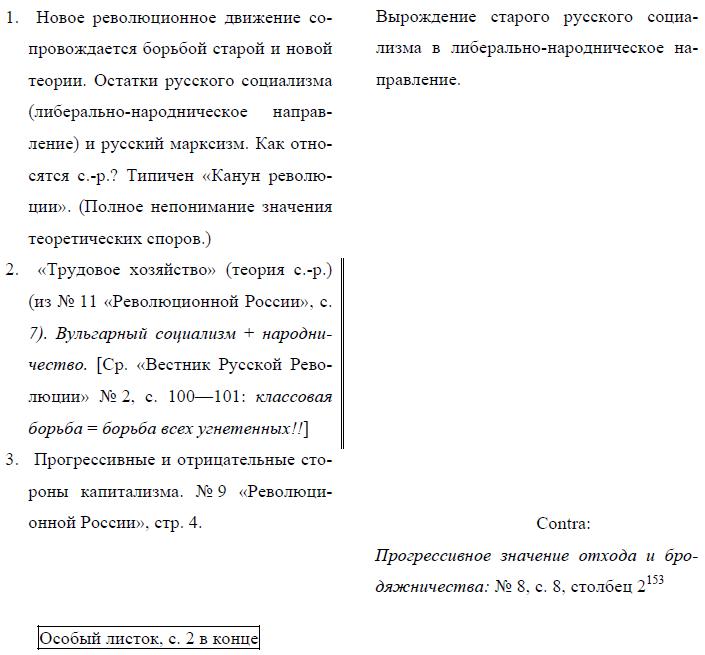

План брошюры против эсеров{146}

Факт войны. Она только начинается. Литературная полемика. Почему? Выяснение оснований, делающих войну неизбежной.

Особенное внимание должно быть обращено на теоретические, принципиальные разногласия.

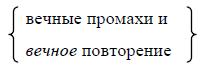

А) Половинчатая и беспринципная позиция между революционным марксизмом и оппортунистической критикой.

1. Статья в № 2 «Вестника Русской Революции» (редакторская). Рассмотрение ее.

2. Теория крушения. Цитата с. 55–56 = отрицание экономической необходимости социализма. (Забыты тресты.)

3. Аграрный вопрос. Цитата с. 57 («даже»).

4. Теория стоимости. Цитата с. 64. «Поколеблено»!

с. 66 (опять «даже»!)

{с. 67 и 48 = кризис всего социализма}

5. «Резкий и исключительный марксизм отходит в область истории» (75)!! NB

6. Житловский в «Sozialistische Monatshefte»…

7. «Очередной вопрос». Похвала Герца (с. 8, примечание).

* К пункту В. 3. Ред.

8. «Вестник Русской Революции» № 2, с. 82 и 87. «Поправки», «пересмотр» etc. [81]

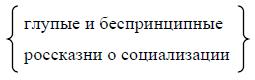

9. Σ[82] = полная беспринципность. Все, кто хочет, могут быть с.-р.

10. Полное отстранение от международного социализма: «самобытность».

В) Половинчатая и беспринципная позиция между русским марксизмом и народовольчеством, вернее: либерально-народническим направлением.

153 Имеется в виду программное обращение «От Крестьянского союза партии социалистов-революционеров ко всем работникам революционного социализма в России», опубликованное 25 июня 1902 года в газете «Революционная Россия» № 8. Ниже, в разделе С, п. 3 Ленин имеет в виду это же обращение.